Giornale Storico E Letterario Della Liguria

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Almanacco N°58

Direttore Nando Odescalchi [email protected] Condirettore Giorgio Boccolari [email protected] Comitato di direzione Nando Bacchi, Antonio Canovi, Maurizio Casini, Giuseppe Catellani, Corrado Corghi, Flavia De Lucis, Carlo De Maria, Mirco Dondi, Alberto Ferraboschi, Marco Fincardi, Alain Goussot, Giuseppe Innocenti, Marzia Maccaferri, Fabrizio Montanari, Massimiliano Panarari, Dino Terenziani, Adolfo Zavaroni Segreteria Rosanna Gandolfi Editore La Nuova Tipolito snc - Felina (RE) Stampa La Nuova Tipolito snc Via Ganapini, 19 - Felina (RE) - Tel. 0522.717428 La rivista esce in fascicoli semestrali. Prezzo: euro 10,00. Abbonamenti annui (Italia e estero): euro 20,00. I manoscritti e/o dattiloscritti, anche se non pubblicati, non verranno restituiti. Sito internet: www.almanaccoreggiano.it Periodico dell’Istituto per la Storia del Movimento Operaio e Socialista «P. Marani» (ISMOS) Sede: Via Roma, 44 - 42042 Fabbrico (RE) Autorizzazione n. 593 del Tribunale di Reggio E. del 12.4.1985 L’almanacco rassegnA di studi storici E di ricerchE Sulla società contemporanea a. XXXI, n. 58 Gennaio - Giugno 2012 Ricerca Storica D. Valisena, Casalgrandesi e scandianesi a Parigi tra le due guerre mondiali ………………………………………………… 7 G. Amaini, Giuditta Sidoli Bellerio e Felicita Bevilacqua La Masa: vite parallele di due donne del Risorgimento ……………………………… 29 M. Del Bue, In ricordo di Antonio Vergnanini ……………………………… 57 G. Catellani, Antonio Vergnanini (Reggio 1861 - Roma 1934) ……………61 R. Testi, Antonio Vergnanini: tra socialismo e cooperazione; tra lavoro, capitale e scienza ………………………………………………71 Materiali Pietro Marani, senatore socialista Commemorazione nel decennale della morte (23 dicembre 1979) Intervento di Sergio Masini ………………………………………………… 119 Testimonianza di Don Prospero Simonelli …………………………… 123 Testimonianza di Corrado Costa ……………………………………… 125 Orazione ufficiale di Luigi Dino Felisetti …………………………… 127 Schede A. -

Processo Bagliesi

CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO N° 31/2008 Sent. SEZIONE PRIMA N 19/2008 R.G. L’anno duemilaotto il giorno nove del mese di dicembre composta dai Sigg.ri : Notizie di Reato N° 15489/2005 1 Dott. Innocenzo LA MANTIA Presidente Proc. Rep. PA 2 Dott. Alfredo MONTALTO Consigliere Art.___________ Camp. Penale 3 Sig. Gregoria MAURO Giudice Popol. 4 Sig. Vito PAMPALONE “ “ Art.___________ 5 Sig. Pietra MESSINEO “ “ Campione Civile 6 Sig. Giuseppa RE “ “ Compilata scheda 7 Sig. Simone LI MULI “ “ per il Casellario e 8 Sig. Emanuele FANARA “ “ per l’elettorato Addì___________ Con l’intervento del Sost. Procuratore Generale Dott.ssa DANIELA GIGLIO e con l’assistenza del Cancelliere Antonella FOTI Depositata in ha pronunziato la seguente Cancelleria Addì___________ S E N T E N Z A Irrevocabile il ______________ nei confronti di BAGLIESI Salvatore nato a Partinico (PA) il 06.02.1958 ivi res.te in Via delle Capre n.118 (dom. eletto) Arr. il 04.11.2005 scarc. il 18.12.2007 PRESENTE DIFENSORI: Avv. Mario Maggiolo Foro di Pisa Avv. Lucia Indellicati Foro di Termini Imerese con studio in Palermo Via Terrasanta, 93. PARTE CIVILE: LA CORTE Iolanda, nata a Monreale il 02.01.1970 ivi res.te in Via Verdi n.14, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui figli minori: PAGE 1 - ROSSELLO Provvidenza, nata a Palermo il 18.08.1990; - ROSSELLO Francesco, nato a Palermo il 18.02.1995; - ROSSELLO Elena, nata a Palermo il 17.07.1999; Tutti rappresentati e difesi dall’avv. -

Processo Lima

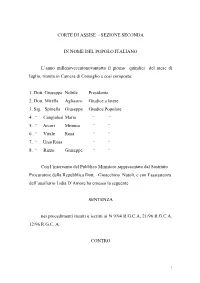

CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

1 Dipartimento Di Scienze Politiche Cattedra Storia Dei Partiti E Dei

1 Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra Storia dei partiti e dei movimenti politici Salvatore Riina: vita criminale e organizzazione mafiosa RELATORE Prof. Andrea Ungari CANDIDATO Priscilla Roscioli Matr. 073562 ANNO ACCADEMICO 2015-2016 2 SOMMARIO Introduzione ......................................................................................................................................... 3 Cosa si intende per il termine “Mafia”? ............................................................................................... 5 ANALISI BIOGRAFICA .................................................................................................................... 8 Infanzia ................................................................................................................................................ 8 Adolescenza: i primi reati .................................................................................................................... 9 Guerra tra Corleonesi ....................................................................................................................... 10 Verso Palermo ................................................................................................................................... 11 Struttura e organizzazione di Cosa Nostra ................................................................................................. 12 Il “sacco di Palermo” ................................................................................................................................ -

La Partecipazione Delle Donne Al Movimento Cospiratorio Risorgimentale

KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY, LX, 2/2013 GIULIA CILLONI (WARSZAWA) LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MOVIMENTO COSPIRATORIO RISORGIMENTALE A key role in Italy’s unification process was played by the underground Carbonari movement, an organisation which also included women. In this article, I shall present more than just their activ- ity within the organisation, which took on various forms, mainly involving communicating secret information, espionage and propagating revolutionary ideas, or “liquidating” traitors. They carried out the often vital tasks entrusted to them with passion and commitment, with no regard to the risks these exposed them to. Their underground activities are a significant and interesting subject, as this is the first example of women participating in secret societies, and above all of women coming into their own in a national liberation movement. Il presente articolo mira a presentare il movimento cospiratorio dell’epoca risorgimentale in uno dei suoi aspetti meno conosciuti – ovvero la presenza delle donne nelle organizzazioni carbonare e il loro contributo in diverse azioni di carattere insurrezionale e irredentista. Questo lato del Risorgimento costituisce un elemento di primaria importanza, da una parte – per una ricostruzione completa e di conseguenza una migliore comprensione della storia nella sua complessità, dall’altra – in quanto la parteci- pazione delle donne alle cospirazioni risorgimentali, segnando il momento della loro adesione al movimento patriottico e quindi dell’ingresso sulla scena politica (anche se ancora in una forma piuttosto discreta), rappresenta una fase cruciale nella storia del loro lungo cammino verso i diritti e l’emancipazione, poiché proprio questo loro primo rilevante impegno nella causa nazionale darà vita ad un’identità e consapevolezza di cittadinanza, che prima non poteva manifestar- si, data la forte emarginazione delle donne dalla sfera pubblica. -

18 Settembre 1999

PRESIDENTE: Buongiorno. Vediamo i presenti. Graviano Giuseppe. è attivato il collegamento audiovisivo con Tolmezzo? ISPETTORE Colella: Buongiorno, signor Presidente, qui è Tolmezzo. Graviano Giuseppe è presente; e attualmente si trova in comunicazione telefonica col proprio avvocato di fiducia. PRESIDENTE: è nella saletta? Non lo vediamo. Non lo vediamo e… ISPETTORE Colella: sì, signor Presidente, perchè è in cabina telefonica. PRESIDENTE: Ah, c’è una cabina che non vediamo, va bene. Allora, intanto ci dà la sua qualità? Lei è ufficiale di Polizia Giudiziaria? ISPETTORE Colella: Sono l’ispettore Colella, Colella Antonio. PRESIDENTE: Bene. Nel caso che non ci sia già un provvedimento, lei è autorizzato a svolgere le funzioni di assistenza nell’udienza, ai sensi dell’articolo 146 disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. Ecco, ci dà atto ora che non sono posti limitazioni, o impedimenti all’esercizio… Prego. ISPETTORE Colella: Do atto che non sono posti impedimenti, o limitazioni, all’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all’imputato. Che è attivato il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo in cui si trova l’imputato, con modalità che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi collegati e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Do atto inoltre che è garantita la possibilità per l’imputato di consultarsi riservatamente con il proprio difensore di fiducia. PRESIDENTE: Grazie. è presente il difensore dell’imputato, l’avvocato Giangualberto Pepi, anche in sostituzione del codifensore, avvocato Salvo. Riina Salvatore. è attivato il collegamento audiovisivo con Ascoli Piceno? VICESOVRINT. Leo: Buongiorno, signor Presidente, da Ascoli. -

Il Costume E` Cambiato. Una Parte Rilevante Dei Catanesi Ha Compreso

Camera dei Deputati —17— Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Il costume e` cambiato. Una parte rilevante dei catanesi ha compreso che avere rapporti di amicizia con personaggi dell’ambiente malavitoso non era una ragione di forza o di vanto, ma una rinuncia grave al bisogno di legalita`. Una nuova classe politica ha compreso che non e` possibile « gestire » i mafiosi come pacchetti di voti elettorali, perche´e` la mafia che ha la pretesa di gestire la politica, piegandola ai propri fini di lucro e di potere. Ma altri gravi presupposti strutturali permangono e rendono difficile lo sradicamento del sistema di potere mafioso. Sono questi i problemi legati allo sviluppo economico, alla questione minorile, alla endemica disoccupazione, ai modelli culturali di riferimento, alle problematiche di urbanizzazione, alla corruzione, al reinserimento sociale degli emarginati, per i quali qualcosa si e` fatto, ma molto e` ancora da compiersi. E` per questa ragione che tuttora la famiglia di cosa nostra e gli altri gruppi di criminalizzata sono presenti e forti sul territorio nonostante lo sforzo enorme e qualificato che ha contraddistinto la risposta dello Stato negli anni novanta (vd. Infra capitoli5e6). Camera dei Deputati —18— Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PARTE SECONDA 1. Attuale situazione della criminalita` catanese. 1.1. Il nuovo assetto della famiglia di « cosa nostra » catanese negli anni novanta. Il nuovo assetto della mafia catanese veniva a determinarsi al- l’indomani della stagione processuale conclusasi con la sentenza del processo ORSA MAGGIORE. Si e` trattato del procedimento che, meglio di ogni altro, ha riassunto le vicende di cosa nostra catanese tra gli anni 70 e gli anni 90, consentendo la condanna di tutti i componenti storici dell’organizzazione e, tra essi, dello stesso Bene- detto Santapaola, di Aldo e Sebastiano Ercolano, Vincenzo Aiello, Eugenio Galea, Natale di Raimondo. -

Il Patto Mafia-Stato Nelle Carte Di Riina

Il patto mafia-Stato nelle carte di Riina 26 maggio 2003 — pagina 23 sezione: CRONACA PALERMO - Cosa nascondeva Totò Riina nel suo covo? Perché il generale Mario Mori e quegli altri ufficiali del Ros non perquisirono la tana del boss di Corleone e non la sorvegliarono mai? Cosa c' era dentro quella cassaforte scardinata da un muro, aperta con la fiamma ossidrica da una mezza dozzina di mafiosi che entrarono indisturbati nella villa appena qualche giorno dopo la cattura del loro capo? Il sospetto che avanzano alcuni pentiti è che nel covo ci fosse il "papello", quelle richieste che Cosa Nostra inoltrò a pezzi dello Stato a cavallo delle stragi del '92 e del '93 per fermare le bombe mafiose. Pace in cambio di un regime carcerario meno duro, pace in cambio della revisione del maxi processo. Nell' inchiesta giudiziaria sullo "svuotamento" della villa di un boss che era rimasto latitante per un quarto di secolo, tra testimonianze di colonnelli e generali, ci sono infatti anche le confessioni di tre collaboratori di giustizia. Uno è Giovanni Brusca, l' altro è Santino Di Matteo, il terzo è Balduccio Di Maggio. Raccontano dei misteri del covo e delle «carte scottanti» che poteva aver occultato lo «zio Totò», ciascuno di loro però offre una sua verità sui segreti di almeno vent' anni di mafia che custodiva il capo dei capi. Brusca parla del boss di Corleone e subito ricorda «che aveva l' abitudine di conservare i documenti in una cassaforte». Poi aggiunge: «Io stesso, quando Riina abitava alla Molara (è una borgata di Palermo, ndr), l' ho visto varie volte aprire e chiudere una cassaforte a muro, dentro la quale vi erano conservate molte carte». -

Giuseppe Mazzini Biography

Giuseppe Mazzini Biography Giuseppe Mazzini (1805-1872) was a writer and political activist who strived to found a unified democratic republic of Italy. Throughout his life, he founded and supported revolutionary groups who sought to free Italy of foreign powers and unite the different states. During his lifetime, his aspirations were only partially fulfilled, and he considered himself to have failed. But, when Italy was finally united, Mazzini was credited with playing a significant role. Mazzini also helped define early ideas of a united Europe and was a leading figure in the European movement for popular democracy in a republican state. Mazzini has been referred to as ‘the soul of Italy’ and ‘the beating heart of Italy’ Early Life Mazzini Mazzini was born in Genoa, then part of the Ligurian Republic under the rule of the French Empire. His father was a university professor, and the young Mazzini proved to be a precocious intellect and voracious reader. At the age of only 14, he entered university, graduating with a law degree in 1826. Although he became known as a revolutionary, people commented that the young Mazzini was kind, gentle and compassionate. He had a magnetic personality which drew many to him. After graduating from university, Mazzini worked as a ‘poor man’s lawyer’ and also began a fledgling journalistic career. Mazzini took an active interest in politics and was drawn to the movement seeking to unify Italy and throw off foreign powers. In 1827, he joined the Carbonari, a secret organisation working for Italian independence. However, the Carbonari had limited influence, and Mazzini was betrayed as it was broken up. -

IL CACCIATORE Uell’Istinto Innato Da Cacciatore Si Era Già Palesato Durante La Gioventù, Quando Armato Di Fucile Amava Addentrarsi Nei Boschi a Caccia Di Prede

IL CACCIATORE uell’istinto innato da cacciatore si era già palesato durante la gioventù, quando armato di fucile amava addentrarsi nei boschi a caccia di prede. Saverio Barone adesso è adulto e quel suo raffinato fiuto tra tecnica e istinto ora lo utilizza proficuamente nella sua professione: quella di PM. E’ l’ultimo elemento ad Qessere entrato a far parte del pool antimafia, un gruppo di uomini dello Stato votati alla legge che, a rischio della propria incolumità, hanno fatto della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata una ragione di vita e che per molti, troppi, ha significato trovare la morte. “Il Cacciatore” è una coproduzione Cross Production, Beta Film in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Stefano Lodovichi e Davide Marengo, in onda in prima serata e in prima visione su Rai2 da mercoledì 14 marzo. I primi due episodi saranno visibili in anteprima online su RaiPlay da domenica 11 marzo. Liberamente ispirato alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, raccontata nel libro Cacciatore di Mafiosi , la serie in sei serate è la storia di due mondi, due inferni paralleli: quello degli uomini della giustizia, destinati a vivere sotto scorta in una quotidianità perennemente violata dalla paura di agguati e attentati mafiosi e dall’altra quella dei boss, sempre in fuga, artefici di un presente in cui le uniche regole sono violenza, sangue e morte. Un potere che ha i connotati del male assoluto e che non ha più pietà di nessuno, neppure dei bambini. DA MERCOLEDÌ 14 MARZO SU IN ANTEPRIMA DALL’11 MARZO I PRIMI DUE EPISODI SU PRESENTAZIONE l Cacciatore – liberamente ispirato (Vincenzo Pirrotta), sospettato di collusioni con Leoluca Bagarella (David Coco) e Giovanni Saverio dà la caccia. -

Cosche D'italia

Settimanale di politica, cultura ed economia realizzato dal Centro di Studi e iniziative culturali “Pio La Torre” - Onlus. Anno 6 - Numero 21 - Palermo 28 maggio 2012 ISSN 2036-4865 Cosche d’Italia Placido Rizzotto, eroe della Repubblica Vito Lo Monaco l 24 maggio 2012, dopo 64 anni, sono stati celebrati i funerali di stato casuale che tutto ciò sia avvenuto, sempre alla presenza Stato per Placido Rizzotto, alla presenza del Presidente della di Napolitano, dopo la celebrazione del trentennale dell’ucci- IRepubblica, dei rappresentanti della Camera, del Senato, dei sione di La Torre e il ventennale delle stragi di Capaci e via Governi, nazionale e regionale. Nella Chiesa Madre di Corleone D’Amelio. Il messaggio che ricaviamo dall’insieme di queste hanno officiato il Vescovo di Monreale, i parroci e i frati delle chiese manifestazioni, nel momento in cui riprende la strategia della locali, Luigi Ciotti. Solenne riconoscimento per un eroe della Re- tensione, è che per sciogliere i nodi del presente occorre ta- pubblica, proposto qualche mese fa tramite il web da Art21 e da gliare quelli del recente passato condividendo l’analisi storica e L’Unità, rilanciato da uomini politici, associazioni antimafia, sem- politica che mafia, terrorismo, P2, P3, P4, nelle loro diversità plici cittadini e prontamente accolto dal Governo Monti che ne ha strutturali e organizzative, sono tutti frutti avvelenati e illegali di riconosciuto la forte valenza democratica. Ora bisogna estendere quella parte della classe dirigente che non ha mai accettato la il riconoscimento di eroi della Patria a tutti gli altri quarantasei uc- democrazia. cisi dalla mafia nella lotta per la riforma agraria, perché essi come Placido Rizzotto, contadino povero che andato in guerra, di- i partigiani del CentroNord, battendosi contro il latifondo e il suo si- venta partigiano, matura una coscienza di classe che lo porta stema di potere politico e mafioso, hanno contribuito a unire l’Italia a dirigere i suoi compagni contadini verso i diritti, la terra, la de- e a costruire la Repubblica. -

Violence, Gender Dynamics and Mafia Women

Performance matters more than masculinity: violence, gender dynamics and mafia women Item Type Article Authors Cayli, Baris Citation Cayli, B. (2016) "Performance matters more than masculinity: Violence, gender dynamics and mafia women", Aggression and Violent Behavior, Vo. 29 (July-August) pp. 36-42. 10.1016/ j.avb.2016.06.001 DOI 10.1016/j.avb.2016.06.001 Publisher Elsevier Journal Aggression and Violent Behavior Download date 29/09/2021 16:07:35 Link to Item http://hdl.handle.net/10545/611824 ÔØ ÅÒÙ×Ö ÔØ Performance matters more than masculinity: Violence, gender dynamics and mafia women Baris Cayli PII: S1359-1789(16)30060-X DOI: doi: 10.1016/j.avb.2016.06.001 Reference: AVB 1010 To appear in: Aggression and Violent Behavior Received date: 12 February 2016 Revised date: 25 April 2016 Accepted date: 2 June 2016 Please cite this article as: Cayli, B., Performance matters more than masculinity: Vio- lence, gender dynamics and mafia women, Aggression and Violent Behavior (2016), doi: 10.1016/j.avb.2016.06.001 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain. ACCEPTED MANUSCRIPT Performance matters more than masculinity: Violence, gender dynamics and mafia women Baris Cayli University of Derby, One Friar Gate, DE1 1DZ, Derby 1.