Die Sozialistische Einheitspartei Westberlins (SEW)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mautner, Karl.Toc.Pdf

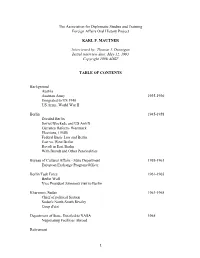

The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project KARL F. MAUTNER Interviewed by: Thomas J. Dunnigan Initial interview date: May 12, 1993 opyright 1998 ADST TABLE OF CONTENTS Background Austria Austrian Army 1 35-1 36 Emigrated to US 1 40 US Army, World War II Berlin 1 45-1 5, Divided Berlin Soviet Blockade and US Airlift .urrency Reform- Westmark Elections, 01 4,1 Federal Basic 2a3 and Berlin East vs. West Berlin Revolt in East Berlin With Brandt and Other Personalities Bureau of .ultural Affairs - State Department 1 5,-1 61 European E5change Program Officer Berlin Task Force 1 61-1 65 Berlin Wall 6ice President 7ohnson8s visit to Berlin 9hartoum, Sudan 1 63-1 65 .hief of political Section Sudan8s North-South Rivalry .oup d8etat Department of State, Detailed to NASA 1 65 Negotiating Facilities Abroad Retirement 1 General .omments of .areer INTERVIEW %: Karl, my first (uestion to you is, give me your background. I understand that you were born in Austria and that you were engaged in what I would call political work from your early days and that you were active in opposition to the Na,is. ould you tell us something about that- MAUTNER: Well, that is an oversimplification. I 3as born on the 1st of February 1 15 in 6ienna and 3orked there, 3ent to school there, 3as a very poor student, and joined the Austrian army in 1 35 for a year. In 1 36 I got a job as accountant in a printing firm. I certainly couldn8t call myself an active opposition participant after the Anschluss. -

April 2007 � Liebe Leserinnen Und Leser, Neu Auf Der Potsdamer

Die Stadtteilzeitung Ihre Zeitung für Schöneberg - Friedenau - Steglitz Zeitung für bürgerschaftliches Engagement und Stadtteilkultur Ausgabe Nr. 40 - April 2007 www.stadtteilzeitung-schoeneberg.de L Liebe Leserinnen und Leser, Neu auf der Potsdamer Ick sitze inner Küche... Immerhin haben sich doch einige Ring frei für die von Ihnen an den alten Spruch von den Klopsen noch erinnert - Schöneberger! darunter sogar eine Neuberliner (Friedenauer) deutsch-französi- Jetzt geht's Berg auf für Kin- sche Familie! Versprochen ist der, Jugendliche, Erwachsene versprochen, hier ist er: und Senioren aus Schöne- Ick sitze da und esse Klops berg! Schnell Umziehen, Auf- Mit eenmal kloppt's wärmen und dann ab in den Ick kieke, staune, wund're mir Ring 'ne Runde Boxen… Uff eenmal isse uff, die Tür! Nanu, denk ick, ick denk nanu Vor kurzem, am 22. Februar, Jetzt isse uff, erst war se zu? eröffnete in der Potsdamer Ick jehe raus und kieke Straße 152 der Boxclub "Wir und wer steht draußen: icke! aktiv. Boxsport & mehr.". Es ist ein soziales Kiezprojekt und Wen wundert's, dass es diverse gleichzeitig ein neuer Treffpunkt Versionen davon gibt? Wir ha- für sportliche Schöneberger. Auf ben sozusagen eine mittlere ge- ca. 500 Quadratmetern werden wählt, und Elfriede Knöttke unterschiedliche Kurse für Jung freut sich über die Grüße und ist und Alt angeboten. Ehrenamt- ganz glücklich, denn jetzt hat sie Die General-Pape-Straße beginnt (oder endet) am neuen Bahnhof Südkreuz Foto: Thomas Protz lich organisiert und für die ihre Wette gewonnen und ihr Nutzer kostenlos. Es wird sicher Günter muß eine Woche lang L jeder was für seinen "Sportge- abwaschen! Ein Areal mit Überraschungen: v. -

Im Geiste Der Beiden Testamente Aus De

RUNDBRIEF zur Förderung der Freundschaft zwischen dem Alten und dem Neuen Gottesvolk — im Geiste der beiden Testamente 11111V. Folge 1951/1952 Freiburg, Dezember 1951 Nummer 12/15 4 SONDER-AUSGABE: FRIEDE MIT ISRAEL Aus dem Inhalt: 1. Erste Schritte auf dem Wege zum Frieden mit Israel von Karlheinz Schmidthüs Seite 3 a) ,Wo ift dein Bruder Abel?' Ansprache zur Einweihung des Gedächtnismales auf dem alten Judenfriedhof in Schlüchtern von Wilhelm Praesent am 7. August 1949 Seite 4 b) „Gib, o Gott, daß in keines Menschen Herz Haß aufsteige !" Rede von Landesrabbiner Dr. Robert R.Geis auf dem Jüdischen Friedhof anläßlidi der Einweihung des Gedenksteins für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Kassel, Sonntag, den 25. Juni 1950. Seite 5 c) „Wir bitten Israel um Frieden" von Eridt Lüth Seite 7 d) Nahum Goldmann an Erich Lüth Seite 8 e) Die Erklärungen Bundeskanzler Dr. Adenauers und der Parteien zur Wieder- gutmachung . Seite 9 n Rabbiner Dr. Leo Bai& zur Regierungs- und Parteienerklärung .. Seite 11 g) Resolution des Zentralrats der Juden in Deutschland über die deutsche Regierungs- erklärung . . Seite 11 h) Jüdischer Weltkongreß zur deutschen Regierungserklärung Seite 12 1) Israel antwortet auf die Erklärung der Bundesregierung zum jüdisch-deutschen Verhältnis , Seite 12 k) „Ich schenke Deutschland den Frieden !" Aus einem offenen Brief an Erich Lüth und Rudolf Küstermeier von ihrem 1(2-Leidensgefährten Israel Gelber aus Jerusalem Seite 13 2. Deutschland und Israel von E. L. Ehrlich Seite 14 3. Der neue Staat Israel und die Christenheit. Bericht von der Düsseldorfer Tagung des Deutschen evangelischen Ausschusses für Dienst an Israel, 26. Februar bis 2. -

Rüdiger Zimmermann Der Internationale Gewerkschaftliche

Rüdiger Zimmermann Der internationale gewerkschaftliche Widerstandskreis der Lithographen und Steindrucker gegen den Nationalsozialismus Johannes Hass, Jacob Roelofs, Heinrich Hansen Veröffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung Bd. 24 Bonn 2017 Impressum Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung Godesberger Allee 149 53175 Bonn ISBN 978-3-95861-759-9 ISSN 1432-7449 „Eine gewerbliche Nutzung der durch die FES herausgegebenen Medien ist ohne schriftliche Zustimmung durch die FES nicht gestattet“ Inhalt 3 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 I. Johannes Hass 9 1. Ein Gewerkschaftsverband der Schöngeister 9 2. Von Streik zu Streik 14 3. Zwischen Krieg und Frieden 23 4. Novemberrevolution und demokratischer Neubeginn 26 5. SPD-Kommunalpolitiker 35 6. Der Internationale Bund der Lithographen, Steindrucker und verwandten Berufe 45 7. Der Faschismus an der Macht 54 8. Tod und Gedenken 58 II. Jacob Roelofs 61 1. Deutsche Katastrophe 69 2. Widerstand und Verfolgung 76 3. Wiederaufrischung der Gewerschaftsinternationle - Weltgewerkschaftsbund versus Internationale Berufssekretariate 81 4. Tiefe Verletzungen - heilende Wunden: Das Verhältnis zu den Deutschen 91 5. Tod und Gedenken 97 III. Heinrich Hansen 98 1. Gewerkschaftskarriere und Ehrenämter 99 2. Gegen die Nazis: Widerstand als Sozialdemokrat und Gewerkschafter 103 3. Das Gewerkschaftliche Widerstandsnetz der Steindrucker und Lithograpehn 104 4. Widerstandszentren 106 a. Hamburg 106 b. Berlin 107 c. Leipzig 111 d. Hannover 113 e. Braunschweig 115 f. Lübeck 115 5. Widerstand und gewerkschaftlicher Gedächtnisverlust 116 6. Inhaftierung - Zusammenbruch des gewerkschaftlichen Widerstandsnetzes 119 7. Befreiung vom Faschismus und gewerkschaftlicher Wiederaufbau 122 8. An der Spitze der Industriegewerkschaft Druck und Papier 126 9. Vom „schlecht geführten Streik“ hin zur erfolgreichen Tarifpolitik 132 10. Geerdeter Internationalist 131 11. -

Yale University Library Digital Repository Contact Information

Yale University Library Digital Repository Collection Name: Henry A. Kissinger papers, part II Series Title: Series I. Early Career and Harvard University Box: 9 Folder: 21 Folder Title: Brandt, Willy Persistent URL: http://yul-fi-prd1.library.yale.internal/catalog/digcoll:554986 Repository: Manuscripts and Archives, Yale University Library Contact Information Phone: (203) 432-1735 Email: [email protected] Mail: Manuscripts and Archives Sterling Memorial Library Sterling Memorial Library P.O. Box 208240 New Haven, CT 06520 Your use of Yale University Library Digital Repository indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use http://guides.library.yale.edu/about/policies/copyright Find additional works at: http://yul-fi-prd1.library.yale.internal February 4, 1959 Mayor Willy Brandt Berlin ;ermany Dear Mayor Brandt: I returned to the United States a few days ago, and want to lose no time in thanking you for the extraordinary und interesting experience afforded to me in Berlin. It was of course a pleasure to have the chance to meet you. It seems to me that the courage and matter-of-factne$s of the Berliners should be an inspiration for the rest of the free world, and in this respect Berlin may well be the conscience of all of us. I want you to know that whatever I can do within my limited iowers here will U.) done. All good wishes and kind regards. ,Ancerely yours, iienryrt. Kissinger 2ZRI .4 xlsaldel Ibnala x1114; xamtneL abasme noyAM 11590 eydeb wel a ap.ts.ta be4inU ea pi benlidvi I ea lol pox anlAnadI n1 salt on pool od. -

Yale University Library Digital Repository Contact Information

Yale University Library Digital Repository Collection Name: Henry A. Kissinger papers, part II Series Title: Series I. Early Career and Harvard University Box: 9 Folder: 21 Folder Title: Brandt, Willy Persistent URL: http://yul-fi-uat1.library.yale.internal/catalog/digcoll:554986 Repository: Manuscripts and Archives, Yale University Library Contact Information Phone: (203) 432-1735 Email: [email protected] Mail: Manuscripts and Archives Sterling Memorial Library Sterling Memorial Library P.O. Box 208240 New Haven, CT 06520 Your use of Yale University Library Digital Repository indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use http://guides.library.yale.edu/about/policies/copyright Find additional works at: http://yul-fi-uat1.library.yale.internal February 4, 1959 Mayor Willy Brandt Berlin ;ermany Dear Mayor Brandt: I returned to the United States a few days ago, and want to lose no time in thanking you for the extraordinary und interesting experience afforded to me in Berlin. It was of course a pleasure to have the chance to meet you. It seems to me that the courage and matter-of-factne$s of the Berliners should be an inspiration for the rest of the free world, and in this respect Berlin may well be the conscience of all of us. I want you to know that whatever I can do within my limited iowers here will U.) done. All good wishes and kind regards. ,Ancerely yours, iienryrt. Kissinger 2ZRI .4 xlsaldel Ibnala x1114; xamtneL abasme noyAM 11590 eydeb wel a ap.ts.ta be4inU ea pi benlidvi I ea lol pox anlAnadI n1 salt on pool od. -

Nr. 1 Außerordentliche Sitzung Des Landesvorstands Der Christlich

10. Dezember 1946 39 Nr. 1 Außerordentliche Sitzung des Landesvorstands der Christlich-Sozialen Union am 10. Dezember 1946 in München Tagesordnung1: 1. Anwesenheit von Vertretern der amerikanischen Militärregierung 2. Besprechung der politischen Lage 3. Endgültige Festlegung der Tagesordnung für die Landesversammlung am 14./15. Dezem- ber 1946 in Eichstätt Tagungsort: München, Prinzregentenstraße 28, Wirtschaftsministerium Anwesend2: Arnold, Birkl, Donsberger, Ehard, Eichhorn, Gamperl, Grasmann, Hahn, Haunhorst, Haußleiter, Helmerich, Horlacher, Hundhammer, Kroll, Kübler, A. Lang, Lie- dig, Martin, Mayr, Meyer-Spreckels, J. Müller, Muhler, Probst, Rindt, Rucker, Sauer, Schmid, Sedlmayr, Semler, Steber, Strauß, ferner: ein Vertreter der amerikanischen Militärregierung Beginn: 11 Uhr ACSP, LGF-LV Ein Vertreter der Militärregierung ist anwesend. Zu dieser Tatsache folgende Stel- lungnahme: Dr. Müller. Es ist besser, wenn ein Mann der Militärregierung anwesend ist, um irreführende Darstellungen von anderer Seite zu vermeiden, wie es in der „Isar Post" wegen der Drohung bei der Schäffer-Krise3 geschehen ist4. Rucker: Die Militärregierung will nur in bestimmten Kreisen [sie!] ihr Veto ein- legen. Nach wie vor auf dem Standpunkt, daß die Militärregierung nicht das Recht in Anspruch nehmen kann, zu den internsten Sitzungen einen Vertreter zu schik- ken. Wenn wir hier einen Vertreter zulassen, so geht das über die letzten Erlasse der Militärregierung in bezug auf die demokratische Selbstregierung hinaus. ' Tagesordnungspunkt 1 ist dem Protokoll entnommen, die Punkte 2 und 3 dem von Franz Liedig gezeichneten Einladungsschreiben vom 8. 2. 1946; ACSP, LGF-LV 10. 12. 1946. : ACSP, LGF-LV 10. 12. 1946, Anwesenheitsliste zur außerordentlichen Sitzung des Landesvor- stands am 10. 12. 1946; der Name des Vertreters der Militärregierung ist handschriftlich eingetragen („Seebald"), ließ sich aber nicht verifizieren. -

2/1-Spaltig, Mit Einrückung Ab Titelfeld

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep. 057 Der Stadtpräsident der Reichshauptstadt Berlin Findbuch Inhaltsverzeichnis Vorwort IV 01. Zentral- und Personalverwaltung 1 01.01. Organisation und Geschäftsbetrieb 1 01.02. Beamte, Angestellte und Arbeiter 8 02. Abteilung I - Allgemeine Abteilung 32 02.01. Kommunalangelegenheiten 32 02.01.01. Haushalt und Finanzen, Vermögen 33 02.01.02. Zusammenarbeit NS-Dienststellen und NS- Organisationen 41 02.01.03. Verfassung und Hoheitssachen 42 02.01.03.01. Staatsfeiern und Hoheitszeichen 42 02.01.03.02. Sonstige Hoheitssachen 42 02.01.03.03. Politische Vertretung der Stadt 44 02.01.03.04. Auszeichnungen und Ehrungen 45 02.01.03.05. Steuern und Gebühren 46 02.01.03.06. Beschwerden und Eingaben 50 02.01.04. Polizeiangelegenheiten 56 02.01.04.01. Polizei 56 02.01.04.02. Feuerwehr 61 02.01.04.03. Kirchensachen 62 02.01.05. Recht und Statistik 63 02.02. Preisbildungsstelle Baupreise 65 02.03. Preisstelle für Grundstücke - Jüdischer Grundbesitz 75 02.04. Wirtschaft und Arbeit 87 02.04.01. Kredit- und Versicherungswesen 91 02.04.02. Städtische Gesellschaften und Betriebe 92 02.04.03. Arbeitsbeschaffungsaktion 99 02.05. Gesundheits- und Sozialwesen 101 02.05.01. Apotheken 102 02.05.02. Strandbäder 102 02.05.03. Freiwillige Wohlfahrtspflege 103 02.05.04. Fürsorge 107 02.05.05. Stiftungen und Vereine 113 02.06. Land- und Forstwirtschaft 126 02.06.01. Landwirtschaft 126 02.06.02. Güter und Forsten 129 02.06.03. Viehhandel und Schlachtwesen 131 02.06.04. Marktwesen 132 02.07. Wissenschaft und Kunst 133 02.08. Personenstandswesen 134 02.08.01. -

Address Given by Willy Brandt to the Bundestag on the Building of the Berlin Wall (Bonn, 18 August 1961)

Address given by Willy Brandt to the Bundestag on the building of the Berlin Wall (Bonn, 18 August 1961) Caption: On 18 November 1961, Willy Brandt, Governing Mayor of Berlin, addresses the Bundestag and denounces the building of the Berlin Wall and the violation by the Soviet Union of the city’s four-power status. Source: Verhandlungen des deutschen Bundestages. 3. Wahlperiode. 167. Sitzung vom 18. August 1961. Stenographische Berichte. Hrsg. Deutscher Bundestag und Bundesrat. 1961, Nr. 49. Bonn. "Rede von Willy Brandt", p. 9773-9777. Copyright: (c) Translation CVCE.EU by UNI.LU All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site. URL: http://www.cvce.eu/obj/address_given_by_willy_brandt_to_the_bundestag_on_the _building_of_the_berlin_wall_bonn_18_august_1961-en-8c749afa-e8ac-4840-ac25- 3568a2d1a4d9.html Last updated: 05/07/2016 1/7 Address given by Willy Brandt to the Bundestag on the building of the Berlin Wall (Bonn, 18 August 1961) Brandt, Governing Mayor of Berlin (greeted with applause by the SPD): Mr Speaker, ladies and gentlemen, it is fairly rare for a component part of the Bundesrat to address this House. The fact that I appear before you today on behalf of the State of Berlin is a reflection of the extraordinary position in which we now find ourselves. It is not just Berlin that concerns us here, it is the cold menace which has settled over the other part of Germany and the Eastern sector of my city, as it once did over Hungary: you have all seen the pictures of the barbed wire, concrete posts and concrete walls, the tanks, the tank traps and the troops in full battle gear. -

Deutscheallgemeınezeitung

Общая Немецкая Газета DeutscheAllgemeıneZseit 1966eitung DIE DEUTSCH-RUSSISCHE WOCHENZEITUNG IN ZENTRALASIEN 07. bis 13. August 2009 Nr. 31/8391 Glühbirne Schritt für Schritt schaff t die Europäische Union die klassi- schen Glühbirnen ab – Desi- gner protestieren. 5 Hauptstadt Bild: http://idt-2009.de/ Berlin, die Weltmetropole der „Wenn die Deutschen sich nicht mehr für ihre Sprache engagieren, wird die Zahl der Deutschsprachigen weiter zurückgehen“, darin Gefühlsschwankungen – eine waren sich die Deutschlehrer aus 116 Ländern in Jena einig. Liebeserklärung von Autorin SPRACHPOLITIK Merle Hilbk. 9 DEUTSCHLEHRER FÜR MEHR DEUTSCH IM AUSLAND Sechs Tage lang diskutierten in der ersten Augustwoche rund 3.000 Deutschlehrer aus 116 Ländern über die Entwicklung der deutschen Sprache und die optimale Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache. Die soll von deutschen Politikern im Ausland häufi ger gebraucht werden, fordern die Pädagogen. Der internationale Verband der Deutsch- Politiker und Wirtschaftsführer hätten dabei Sprachen. Rund 17 Millionen Ausländer lehrer hat deutsche Politiker aufgefordert, eine Vorbildfunktion – und oft sei das Deut- lernen Deutsch. Allerdings sei deren Zahl im Ausland öfter Deutsch zu sprechen. sche im Ausland die bessere Wahl: „Oft leiden in den vergangenen Jahren stark zurück- ЯЗЫК „Wenn die Deutschen bei offi ziellen Anläs- die Tiefe und die Klarheit der Gedanken, wenn gegangen. Немецкая республиканская sen im Ausland nicht ihre Muttersprache jemand versucht, die englische Sprache zu Besonders in Osteuropa, wo Deutsch benutzen, schaden sie der deutschen benutzen – ohne es zu können.“ lange stärker als Englisch gewesen sei, газета предлагает своим Sprache im Wettbewerb der Sprachen werde die deutsche Sprache zuneh- читателям возможность in einer globalen und mehrsprachigen Schwund in Osteuropa am größten mend verdrängt, sagte Hanuljaková. -

Diss Gradschool Submission

OUTPOST OF FREEDOM: A GERMAN-AMERICAN NETWORK’S CAMPAIGN TO BRING COLD WAR DEMOCRACY TO WEST BERLIN, 1933-72 Scott H. Krause A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2015 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher R. Browning Klaus W. Larres Susan Dabney Pennybacker Donald M. Reid Benjamin Waterhouse © 2015 Scott H. Krause ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Scott H. Krause: Outpost of Freedom: A German-American Network’s Campaign to bring Cold War Democracy to West Berlin, 1933-66 (under the direction of Konrad H. Jarausch) This study explores Berlin’s sudden transformation from the capital of Nazi Germany to bastion of democracy in the Cold War. This project has unearthed how this remarkable development resulted from a transatlantic campaign by liberal American occupation officials, and returned émigrés, or remigrés, of the Marxist Social Democratic Party (SPD). This informal network derived from members of “Neu Beginnen” in American exile. Concentrated in wartime Manhattan, their identity as German socialists remained remarkably durable despite the Nazi persecution they faced and their often-Jewish background. Through their experiences in New Deal America, these self-professed “revolutionary socialists” came to emphasize “anti- totalitarianism,” making them suspicious of Stalinism. Serving in the OSS, leftists such as Hans Hirschfeld forged friendships with American left-wing liberals. These experiences connected a wider network of remigrés and occupiers by forming an epistemic community in postwar Berlin. They recast Berlin’s ruins as “Outpost of Freedom” in the Cold War. -

Aus Politik Und Zeitgeschichte 50/2009 · 7

APuZAus Politik und Zeitgeschichte 50/2009 · 7. Dezember 2009 Frauen in Politik und Medien Christina Holtz-Bacha Politikerinnen-Bilder im internationalen Vergleich Birgit Meyer „Nachts, wenn der Generalsekretär weint“ Isabelle Kürschner Frauen in den Parteien Uta Kletzing Wege und Erfahrungen von Kommunalpolitikerinnen Katja Glaesner Angela Merkel – mit „Soft Skills“ zum Erfolg? Reinhard Mohr Moderieren ist alles: Frauen im Polittalk Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament Editorial Frauen in hohen und höchsten politischen und gesellschaftli- chen Ämtern sind keine Besonderheit mehr: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist im September 2009 im Amt bestätigt worden, vier weitere Frauen gehören ihrem Kabinett an, und mit Margot Käßmann ist seit Kurzem erstmals eine Frau Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Doch gleichzeitig gilt auch: Frauen sind in der Politik nach wie vor unterrepräsentiert. Während im Bundestag seit mehreren Legislaturen immerhin etwa jeder dritte Sitz von einer Frau eingenommen wird, beträgt der Frauenanteil auf kommunaler Ebene durchschnittlich nur 25 Prozent. Politisch ambitionierte Frauen müssen sich noch immer ge- schlechterspezifischer Klischees erwehren, die sich in der Gesell- schaft und der massenmedialen Berichterstattung hartnäckig hal- ten. Das Geschlecht und die damit vermeintlich verbundenen Ei- genschaften spielen in der Darstellung von Politikerinnen immer wieder eine große Rolle. Nur allzu häufig gleitet diese Betrach- tungsweise in die unterschwellig gestellte Frage ab: „Kann die das?“ Sobald sie in der „Männerwelt“ Politik erfolgreich sind, kann es Frauen dagegen passieren, dass ihnen die Weiblichkeit abgesprochen wird. So oder so wird ein künstlicher Widerspruch zwischen Weib- lichkeit und Politik bzw. politischer Kompetenz konstruiert. Auch Angela Merkel ist in ihrer Karriere häufig mit derartigen Gemeinplätzen konfrontiert worden.