Andreas Hoffmann

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Stadt Und Dorf Im L(Reis Lippe in Landesforschung, Landespflege

28 In F :l v2 E H E E Stadt und Dorf im l(reis Lippe E & in Landesforschung, ts Landespflege und Landesplanung z ts Vorträge auf der Jahrestagung 0Fr 6 der Geographischen Kommission N ts in Lemgo 19t0 ts E td aI LANDESKUNDLICHE BEITRAGE UND BERICHTE Herausgegeben von der Geographischen Kommission für Westfalen Schriftenreihe der Geographischen Kommission im Provinzialinstitut ftir Westfälische Landes- und Volksforschung Landschaf tsverband Westf alen-Lippe SPIEKER LANDESKUNDLICHE BEITRAGE UND BERICHTE Herausgegeben von der Geographischen Kommission für Westfalen durch Wi Ihe lm MüIl e r - WilI e und E Ii s a b e t h B e rt e ls m e i e r 28 Stadt und Dorf im Kreis Lippe in Landesforschung, Landespflege und Landesplanung Vorträge auf der Jahrestagung der Geographischen Kommission in Lemgo 19E0 l9t1 Im Selbstverlag der Geographischen Kommission für Westfalen, Münster Bezug durch den Selbstverlag Geographische Kommission, Robert-Koch- Str. 26, 4400 Münster (Westf.). Schrifileitung: Dr. Elisabeth Bertelsmeier Erscheint gleichzeitig als Sonderveröffentlichung des Lippischen Heimatbundes e.V. Anschriften: OSt.-Dir. Dr. Fr. Brand : Birkenkampstraße fB, 4920 Lemgo . Stellvertr. Stadtdirektor Dipl.-Ing. U. F a ß h a u e r : Stadtbauamt, 4g2O Lemgo . prof. Dr. H. F. Gorki : Abt. 16 - Geographie - der Universität, 4600 Dortmund 50 . Oberkonservator Dr. U. K o r n : * Westfälisches Amt für Denkmalpflege Landschaftsverband Westfalen-Lippe -, 4400 Münster prof. Dr. W. Müller-Wille em.: Vorsitzender der Geographischen Kommission für Westfalen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 4400 Münster Druck: C. J. Fahle GmbH, 4400 Münster (Westf.), Neubrückenstraße B-ll INHALT Seite MüLLer-WiLLe, W.: Begrüßung und Eröffnung . 7 Fa$hauer, U.: Grußwort der Stadtverwaltung Lemgo I Gorkt,Ii. -

Cornelia Müller-Hisje Aus Der Kinderstube Und Wie Es Dazu Kam

Ausgabe Nr. 13 Cornelia Müller-Hisje Aus der Kinderstube und wie es dazu kam... des "Herrenmenschen" Ulrike von der Linden Dipl. Psychologin „Three Times Blue(s)“ Bettina von Uechtritz und Steinkirch www.reporter-lippe.de Anzeigen 2 Anzeigen Einigen geht es offenbar zu gut... Zugegebener Maßen war das Leben früher aufregender. Es war einmal ein Hirtenjunge. Jeden Tag aufs Gleiche brachte Früher, als man auch in Deutschland noch die Folgen eines er seine Schafe auf die saftigen Wiesen hinter dem Dorf. Krieges spüren konnte. Früher, als man noch jederzeit an Und jeden Tag langweilte er sich. „Wolf!“brüllte er einmal. einer Grippe sterben konnte. Früher, als das Fernsehen noch Dorfbewohner eilten ihm zu Hilfe. Doch sie fanden heraus, schwarz-weiß war und man auch im Winter zu Fuß zur Schule dass es ein falscher Alarm war und es keinen Wolf in der oder zur Arbeit gehen musste. Früher, als man sich darüber Nähe gab. Kurz danach überraschte der Wolf den Jungen freute, wenn es zum Geburtstag einen neuen Pullover gab, wirklich. Diesmal nahmen die Dorfbewohner die Rufe nicht der nicht bereits von 3 älteren Geschwistern getragen wurde. mehr ernst und der Wolf fraß die ganze Herde und auch den Hirtenjungen. (Diese Fabel stammt aus dem 6 Jh.v.Chr.) Und heute? Heute ist das Leben langweilig. Für viele Jungendliche liegt das größte existenzbedrohende Wollen wir alle so abstumpfen und verrohen, dass wir echte Problem darin, dass sie noch nicht das allerneuste Smartphone Hilferufe nicht mehr wahrnehmen? Ich will das nicht. Ich werde besitzen, um ein Selfie von sich und ihrem veganen Low- weiterhin einschreiten, wenn ich ein Verbrechen vermute. -

Radflyer Geschichten Ansicht.Pdf

Radtour Waldrand steht eine Schutzhütte, gegenüber ein Bauernhof. Hier biegen wir rechts ab. Kurz danach kommen wir nach Hiddesen hinein und auf den Cheruskerweg, der später zum Germanenweg wird. An der Kreu- zung mit dem Hünenweg biegen wir links ab und erklimmen den Berg bis zum Maiweg, an dem wir rechts müssen. Hier geht es flach weiter, bis wir am Ende der Straße auf die Straße zum Hermannsdenkmal treffen. Nun müssen wir uns nach links wenden und wieder kräftig in die Pedale treten, um zum Denkmal zu gelangen. Oben angekommen, ist eine Pause in der Gastronomie sicher angebracht (wie das Hermanns- denkmal über den Parkplatz erreichbar). Danach wartet auf der Denkmalstraße Richtung Vogelpark und Heiligen- kirchen eine wunderschöne Abfahrt. Aber Achtung: Hier fahren auch Autos! An der Kreuzung Denkmalstraße/Paderborner Str. (mit Ampel) geht es rechts weiter auf dem Europaradweg R1 und der BahnRadRoute nach Berlebeck. 2. Wer den Aufstieg meiden möchte, fährt nach der Kreuzung Fried- rich-Ebert-Straße links in den Unteren Weg und folgt somit der weiteren Ausschilderung R1 und der BahnRadRoute. In Heiligenkirchen biegen Anfahrt: wir nach links auf die Denkmalstraße ab und an der folgenden großen Mit dem Auto: Über die Autobahnen A 2 Ruhrgebiet – Hannover (Aus- Ampelkreuzung rechts wie unter Punkt 1 beschrieben. fahrt Bielefeld Zentrum, B 66 Richtung Oerlinghausen/Detmold und über Geschichte und In Berlebeck geht es an der Einmündung Fromhauser Straße über die A 33 (Ausfahrt Paderborn Elsen, B 1 Richtung Detmold/Hameln) die Fußgängerampel weiter auf dem R1 und der BahnRadRoute zu kommt man einfach und bequem nach Detmold. Aus allen Richtungen Geschichten den Externsteinen. -

2011 ·Heft 2

LWL-Museum für Naturkunde Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 73. Jahrgang· 2011 ·Heft 2 Brunhild Gries und Uwe Raabe Tagebuch von Friedrich C.D. von und zu Brenken (1790-1867) über eine „große Botanisch-mineralogisch- und Geognostische Reise durch das Herzogthum Westphalen" und weitere Reisen durch benachbarte Gebiete LWL Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe. Hinweise für Autoren In der Zeitschrift Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde werden naturwissen schaftliche Beiträge veröffentlicht, die den Raum Westfalen betreffen. Druckfertige Manuskripte sind an die Schriftleitung zu senden. Aufbau und Form des Manuskriptes: 1. Das Manuskript soll folgenden Aufbau haben: Überschrift, darunter Name (ausgeschrieben) und Wohn ort des Autors, Inhaltsverzeichnis, kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache, klar gegliederter Haupt teil, Literaturverzeichnis (Autoren alphabetisch geordnet), Anschrift des Verfassers. 2. Manuskript auf Diskette oder CD (gängiges Programm, etwa WORD) und einseitig ausgedruckt. 3. Die Literaturzitate sollen enthalten: Autor, Erscheinungsjahr, Titel der Arbeit, Name der Zeitschrift in den. üblichen Kürzeln, Band, Seiten; bei Büchern sind Verlag und Erscheinungsort anzugeben. Beispiele: KRAMER, H. (1962): Zum Vorkommen des Fischreihers in der Bundesrepublik Deutschland. - J. Orn. 103.: 401 - 417. RUNGE, F. (1992): Die Naturschutzgebiete Westfalens und des früheren Regierungsbezirks Osnabrück. 4. Aufl. - Aschendorff, Münster. Bei mehreren Autoren sind die Namen wie folgt zu nennen: MEYER, H„ HUBER, A. & F. BAUER (1984):„. 4. Besondere Schrifttypen im Text: fett, gesperrt, kursiv (wissenschaftliche Art- und Gattungsnamen sowie Namen von Pflanzengesellschaften), Kapitälchen (Autorennamen). Abschnitte, die in Kleindruck gebracht werden können, am linken Rand mit „petit" kennzeiclmen. 5. Die Abbildungsvorlagen (Fotos, Zeichnungen, grafische Darstellungen) müssen bei Verk!leinerung auf Satzspiegelgröße ( 12,6 x 19 ,8 cm) gut lesbar sein. -

Bielefeld Stadt Bielefeld – Umweltamt – Diplom-Geographin Bettina Branke Tel

Runder Tisch Wasserrahmenrichtlinie am 20.05.2014 in Rheda-Wiedenbrück Umsetzung der EU-WRRL in der Stadt Bielefeld Stadt Bielefeld – Umweltamt – Diplom-Geographin Bettina Branke Tel. 0521-51 3417 – Email: [email protected] Umsetzung der EU-WRRL in der Stadt Bielefeld Die Herausforderungen des naturnahen Gewässerausbaus und der ökologischen Gewässerunterhaltung im Zuge der Umsetzung der WRRL Ein Streifzug durch die Bielefelder Gewässerlandschaften Gliederung – Schlaglichter • Ausgangslage – Topographie • Stadtgebiet Bielefeld – Kooperationsgebiet Bielefeld DT_16 • Fließgewässer – Wasserkörper • BWP – UFP • 16 WK – 160 km – 4 priorisierte WK • Strahlursprünge 54 SU / Trittsteine 28 T • DG – 211 Querbauwerke (140) • KNEF – UFP • Ablauf / Verfahren, Presse – Öffentlichkeitsarbeit • Ausschnitte UFP • Blick auf die Bielefelder Gewässer – Spannungsfeld Hydromorphologie • Zustand – Defizit – Entwicklungsziel – Maßnahmen • Ziel: Lebendige Gewässer Flussgebiete in NRW NRW Relevant für Bielefeld Bielefeld – Stadt am Teutoburger Wald Das Bielefelder Stadtgebiet vom Teutoburger Wald = Osning durchzogen: Wasserscheide zwischen Weser + Ems Bielefelds Fließgewässertypen Quelle ELWAS-WEB, Stand: 16.04.2014, Version: 1.3.1 Quelle: Stadtarchiv Bielefeld Bielefeld, das „westfälische Venedig“: 560 km Fließgewässer und mehr als 350 Teiche Die Einzugsgebiete der Wasserkörper in Bielefeld südlich des Teutoburger Waldes Wasserkörpergruppe EMS_1501 Ems-Lutter Trüggelbach Reiherbach Lichtebach Wasserkörpergruppe EMS_1411 Dalkebach/Bullerbach Hasselbach -

Weser-Lutter)

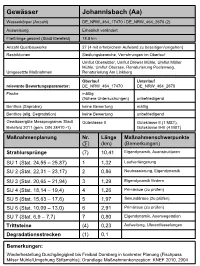

Gewässer Johannisbach (Aa) Wasserkörper (Anzahl) DE_NRW_464_17470 / DE_NRW_464_2670 (2) Ausweisung Erheblich verändert Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld) 18,8 km Anzahl Querbauwerke 27 (4 mit erheblichem Aufwand zu beseitigen/umgehen) Restriktionen Siedlungsbereiche, Verrohrungen im Oberlauf Umflut Oberwittler, Umflut Drewer Mühle, Umflut Möller Mühle, Umflut Obersee, Renaturierung Poetenweg, Umgesetzte Maßnahmen Renaturierung Am Linkberg Oberlauf Unterlauf relevante Bewertungsparameter: DE_NRW_464_17470 DE_NRW_464_2670 Fische mäßig (frühere Untersuchungen) unbefriedigend Benthos (Saprobie) keine Bewertung mäßig Benthos (allg. Degradation) keine Bewertung unbefriedigend Gewässergüte Messprogramm Stadt Güteklasse II Güteklasse II (1 MST), Bielefeld 2011 (gem. DIN 38410 -1) Güteklasse II-III (4 MST) Maßnahmenplanung Nr. Länge Maßnahmenschwerpunkte (∑) (km) (Bemerkungen) Strahlursprünge (7) 10,41 Eigendynamik, Auenstrukturen SU 1 (Stat. 24,55 – 25,87) 1 1,32 Laufverlängerung SU 2 (Stat. 22,31 – 23,17) 2 0,86 Neutrassierung, Eigendynamik SU 3 (Stat. 20,65 – 21,94) 31,29Eigendynamik fördern SU 4 (Stat. 18,14 – 19,4) 41,26Primäraue (zu prüfen) SU 5 (Stat. 15,63 – 17,6) 51,97Sekundäraue (zu prüfen) SU 6 (Stat. 10,09 – 13,0) 62,91Primäraue (zu prüfen) SU 7 (Stat. 6,9 – 7,7) 7 0,80 Eigendynamik, Auenvegetation Trittsteine (4) 0,23 Aufweitung, Uferentfesselungen Degradationsstrecken (1) 0,1 Bemerkungen: Wiederhestellung Durchgängigkeit bis Freibad Dornberg in konkreter Planung (Fischpass Milser Mühle/Umgehung Stiftsmühle); Grundlage Maßnahmenkonzeption: KNEF 2010, 2004 Gewässer Beckendorfer Mühlenbach Wasserkörper (Anzahl) DE_NRW_46422_0 Ausweisung Erheblich verändert Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld) 6,3 km Anzahl Querbauwerke 10 Restriktionen - Umgesetzte Maßnahmen Beseitigung zahlreicher Abstürze relevante Bewertungsparameter: Fische mäßig Benthos (Saprobie) keine Bewertung Benthos (allg. Degradation) keine Bewertung Gewässergüte Messprogramm Stadt Güteklasse II im Oberlauf; II-III im Mittellauf; II im Unterlauf Bielefeld 2011 (gem. -

Runder Tisch Werre / Bega (WES 1300, WES 1600) 13.Mai 2014, Detmold, Leopoldstraße

Runder Tisch Werre / Bega (WES 1300, WES 1600) 13.Mai 2014, Detmold, Leopoldstraße Inhaltsübersicht Tagesordnung Deckblatt und Tagesordnung 10:00 1. Begrüßung und Einführung (Birgit Rehsies, BezReg) Einblicke in das biologische Monitoring pro Planungseinheit (Ulrich Volkening, BezReg) Planungseinheitensteckbrief 2. Situation in den Planungseinheiten Defizitanalyse Istzustand (Andrea Püschel, BezReg) Karte: Ökologischer Zustand Stand der Umsetzung im Kreis Lippe (Jürgen Benning, Kreis Lippe) Karte: Gewässerstrukturgüte Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Beratungskonzepts zur Sicherung/Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer (Landwirtschaftskammer, Bezirksstelle für Agrarstruktur) 3. Handlungsbedarf Übersicht Monitoringkomponenten (Birgit Rehsies, BezReg) 4. Diskussion 16:00 5. Abschluss (Birgit Rehsies, BezReg) einschließlich Kaffee- und Mittagspause 4.4 PE_WES_1300: Werre Monitoring-Komponenten nach OGewV 4.4.1 Allgemeine Informationen zur Planungseinheit weitere gesetzlich nicht verbindlich Stoffe (D4- Liste) Hydromorphologie (Anlage 3) Gebietsbeschreibung (Wasserhaushalt, Im Werregebiet leben ca. (z.B.Mikroschadstoffe, Biozide, PSM) Durchgängigkeit, Morphologie) 279.000 Einwohner. Es ist Flussgebiet Weser etwa 437 km² groß und Bearbeitungsgebiet Ober-/Mittelweser erstreckt sich vom Teuto- Teileinzugsgebiet Weser NRW burger Wald, zwischen Planungseinheit PE_WES_1300 den Städten Oerlinghau- Bezeichnung Werre Biologie (Anlage 3, 4) ACP (Anlage 3, 6) Chemie (Anlage 7) sen und Horn Bad- Geschäftsstelle Weser NRW Fläche 437 -

Regierungsbezirk Detmold. Band

Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Regionalplanung Regierungsbezirk Detmold Band II Landschaftsverband Westfalen-Lippe Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Regionalplanung Regierungsbezirk Detmold Band II mit Unterstützung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen Münster, Dezember 2017 Impressum Inhalt Band I 1 Einführung 2 Kulturlandschaften der Region 3 Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche in der Region Kartenteil Herausgeber Band II 4 Kulturgüter mit Raumwirkung .................................................................................4 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 4.1 Kulturlandschaftsprägende Bodendenkmäler ................................................................4 LWL-Denkmalpflege, 4.1.1 Einzelobjekte .......................................................................................................6 Landschafts- und Baukultur in Westfalen 4.1.2 Formen der Bodendenkmäler ..............................................................................18 48133 Münster 4.2 Kulturlandschaftsprägende Bauwerke ........................................................................54 www.lwl-dlbw.de 4.3 Orte mit funktionaler Raumwirkung ......................................................................... 318 4.4 Kulturlandschaftlich bedeutsame Stadt- und Ortskerne ............................................. 322 4.5 Historisch überlieferte Sichtbeziehungen .................................................................. 366 5 Gefährdungen ...................................................................................................... -

Strahlwirkungskonzeption Begasystem

Strahlwirkungskonzeption Begasystem im Auftrag des Kreises Lippe Januar 2012 Büro für Umweltplanung, Büro Objekt und Landschaft, Gewässermanagement und Fischerei Dipl. Biologe Stefan Schwengel Dr. Andreas Hoffmann Piderits Bleiche 15 Engershauser Str. 14 33689 Bielefeld 32361 Pr. Oldendorf Büro für Umweltplanung und Büro Objekt und Landschaft (2012): Strahlwirkung Bega _____________________________________________________________________________________________________________________ Inhalt Seite 1. Anlass und Ziel 1 2. Methodische Grundlagen zur Strahlwirkung 3 2.1 Kriterien für Strahlursprünge 4 2.2 Kriterien für Strahlziele 6 2.3 Restriktionsbereiche 7 2.3.1 Bebaute Bereiche 7 2.3.2 Rückstaue 8 2.3.3 Sonstige Bereiche 8 3. Vorgehensweise zur Nutzung von Strahlwirkungseffekten 8 4. Ableitung des Referenzzustandes 9 4.1 Gewässertypologie im Planungsgebiet 9 4.2 Fischfauna 12 4.3 Makrozoobenthos 18 4.4 Makrophyten 18 5. Beschreibung des Plangebietes 20 5.1 Allgemeines 20 5.2 Gewässerstrukturgüte 20 5.3 Durchgängigkeit 23 5.4 Aktuelle Situation der Fischfauna 25 5.5 Aktuelle Situation Makrozoobenthos 30 5.6 Stand der Bewirtschaftungsplanung 31 6. Lokalisation von Strahlursprüngen 32 6.1 Potenzielle Strahlursprünge 32 6.2 Benötigte Strahlursprünge 33 7. Maßnahmenbedarf 35 7.1 Methodik der Maßnahmenplanung 35 7.2 Darstellung der Maßnahmenplanung 40 7.3 Beschreibung der Maßnahmen 42 7.3.1 Herstellung der Durchgängigkeit 42 7.3.2 Herstellung von Gewässerrandstreifen und Saumstreifen 46 7.3.3 Pflanzung von Initialen junger Erlen 47 7.3.4 Umwandlung -

Die Ortsnamen Des Kreises Herford

Die Ortsnamen Des kreises HerfOrD WestfäliscHes OrtsnamenbucH (WOb) im auftrag der akademie der Wissenschaften zu Göttingen herausgegeben von kirstin casemir und Jürgen udolph band 4 Die Ortsnamen Des kreises HerfOrD Von birgit meineke Verlag für regionalgeschichte bielefeld 2011 Dieser band wurde durch die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWk) im rahmen des akademienprogramms mit mitteln des bundes (bundesministerium für bildung und forschung) und des landes nordrhein-Westfalen (ministerium für innovation, Wissenschaft, forschung und technologie) gefördert. Die Drucklegung wurde bezuschußt von der redaktion: kirstin casemir bibliografische information der Deutschen nationalbibliothek Die Deutsche nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. einbandgestaltung uwe Ohainski unter Verwendung der karte: Circuli Westphaliæ in omnes suos Status et Provincias accurate divisi (um 1710-1720) aus der Werkstatt des Johann baptist Homann in nürnberg. © Verlag für regionalgeschichte alle rechte vorbehalten isbn 978-3-89534-924-9 www.regionalgeschichte.de satz: uwe Ohainski Druck und bindung: Hubert & co, Göttingen Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier nach isO 9706 Printed in Germany inhalt Vorwort ............................................................................................................................. 7 allgemeines zum inhalt des Westfälischen Ortsnamenbuches ................................. 9 Gemeindeeinteilung -

LANDESKUNDLICHE KARTEN UND HEFTE DER GEOGRAPHISCHEN KOMMISSION FÜR WESTFALEN Herausgeber: Prof

LANDESKUNDLICHE KARTEN UND HEFTE DER GEOGRAPHISCHEN KOMMISSION FÜR WESTFALEN Herausgeber: Prof. Dr. W. Müller-Wille und Dr. E. Bertelsmeier REIHE Siedlung und Landschaft in Westfalen 6 Zur Genese der ländlich-agraren Siedlungen im lippischen Osning-Vorland von FRIEDRICH BRAND 19 67 lm Selbstverlag der Geographischen Kommission, Münster/Westfalen Erscheint gleichzeitig in: Sonderveröf fentlichungen des Noturwissenschoftlichen und t{istorischen Vereins für dos Lond Lippe XVII Klischees und Druck: C. L Fohle GmbH,44 Münster (Westf.), Neubrückenstroße 8-11, Rut 401 77 IN HALT Seite Efnfeirung: Gebiet und Aufgobe 7 A. Allgemeine übersicht 9 L Notürliche Ausstottung 9 Einordnung und Begrenzung - Aulbou und Gestein - Klimo und Wetter - Boden und Bewuchs - Noturröume li. Die Siedlungen um 1800, Zohl und Verteilung 15 B,Die Siedlungen und ihre Genese 18 l. Kopitel: Die Siedlungen der Vorlond-lüngstolung 18 l. Der Hörster Ausroum 18 o) Die Gemorkung Hörste 18 Größe, Loge und notÜrliche Ausstottung b) Ort und Flur 18 1. Hörste 18 Zur Ortsgeschichte Orlsnome Böuerliche Besitzer um 1750 Nomen der Höfe Feldbeziike, Flurformen- und Flurnomen- um 1730 Besitzverteilung- Siedlungstyp- und Genese - - 2. Hiddentrup, Stopeloge und Krohwinkel 24 Zur Ortsgeschichte Böuerliche Besitzer um 1730 Flur und Besitzverteilung Sied- lungstypen - - - c) Einwohner und Gemeinheiten der Bouernschoft Hörste um 1770 26 27 f f . Der Wöhrentruper Ausroum o) Die Gemorkung WöhrentruP 27 Größe, Loge und notürliche Ausstottung 7vr Geschichle der Bouernschoft Böuerliche Besitzer um 1770 - - b) Ort und Flur 50 1. Wöhrentrup 50 Anloge und Höfe - Feldbezirke und Besitz - Siedlungstyp 2. Wistinghousen 31 Höfe, Flur und Besitz - Siedlungstyp 5. Oetenhousen 31 Höfe, FIur und Besitz - Siedlungstyp c) Einwohner und Gemeinheiten der Bouernschoft Wöhrentrup um 1770 31 Kopltel: Die Siedlungen der Hellweg-Abdochung 33 33 f . -

Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitat Focus Area Report

IP(09)23 Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitat Focus Area Report EU-Germany IP(09)23 Focus Area Report on the Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitats EU/Germany December 2009 (updated May 2010) 1. Overview of salmon rivers in Germany Germany once had four large river systems that supported Atlantic salmon. These were the rivers Rhine, Ems, Weser and Elbe. The industrial revolution affected the rivers due to straightening of the watercourse, building of barrages to make shipping possible, generating power, and water pollution. As a consequence the salmon were unable to reach their spawning grounds. Other factors like fishing and bad water quality accelerated this process and salmon in Germany were extinct by 1950 at the latest. In recent years water quality has been improved and enormous efforts have been made to enable salmon to reach at least some of their former spawning grounds. Since 2000 these efforts have been supported by implementation of the EU Water Framework Directive (EU WFD). The improvement of water quality, habitats and access to spawning grounds were the absolute minimum requirements to start reintroduction programmes. According to the criteria of the EU WFD the mainstreams and the main tributaries have in most cases to be regarded as heavily modified rivers. Some of the tributaries and smaller waters upstream from the tributaries are still in their natural condition. These areas, where a lot of spawning and juvenile habitats are located, are often in good ecological condition and suitable for salmon reproduction. One of the main challenges for salmon is to overcome the obstacles on their way to the spawning ground.