Die Ortsnamen Des Kreises Herford

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Werreweserbriefs Wünscht Allen Gemeindemitgliedern Schöne Und Erholsame Sommerferien!

Juli/August 2021 www.pr-werreweser.de WERREWESERGOTTESDIENSTZEITENBRIEF | 1 INFORMATIONEN AUS DEM PASTORALEN RAUM WERREWESER 2 | WIR SIND FÜR SIE DA Ltd. Pfarrer Manfred Pollmeier Pastor Gordon Richardt 05731-3018296 05732-2750 [email protected] [email protected] Gemeindereferent Gemeindereferentin Ulrich Geschwinder Claudia Csury 0571-710554 05732-9000934 [email protected] [email protected] Pfarrer i.R. Udo Tielking Kur- und Rehaklinikseelsorge: 05221-2751369 Pfarrer Georg Kaniyamthara [email protected] 05731-9864064 [email protected] Klinikseelsorge (HDZ): Pfarrer Georg Hoffmann Außendienstmitarbeiterin (ADM): 05731-9829576 Inga Lücking 0151-23025239 [email protected] VORWORT I 3 Liebe Schwestern und Brüder im ders. Er kennt unsere Bedürfnisse Pastoralen Raum WerreWeser! und weiß, was wir brauchen. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus: Blumen (Sommer) „Sorgt euch nicht um euer Leben und In jedem Jahr ist Landesgartenschau. euren Leib. Schaut die Lilien auf dem Vielleicht waren Sie selbst schon mal Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten da, haben davon gehört oder gelesen. nicht und spinnen nicht. Ich sage Viele Menschen haben Freude an euch: Selbst Salomo in all seiner Herr- dem Meer von Blüten. Planer, Gestal- lichkeit war nicht gekleidet wie eine ter und Gärtner haben sich große Mü- von ihnen. Wenn nun Gott die Blu- he gegeben. Nichts ist dem Zufall men auf dem Feld so kleidet - wie viel überlassen. Jedes Beet, jedes Arran- mehr wird er für euch tun?“ (Mt 6, gement, jede Anlage ist sorgfältig ge- 25.28.29) plant und angelegt. Denn die Bedürf- nisse der Pflanzen sind unterschied- Die meisten Blumen stehen nicht al- lich. -

Die Libellen Des Kreises Herford (Insecta: Odonata) 179-204 Ber

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Berichte des Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 37 Autor(en)/Author(s): Möller Eckhard Artikel/Article: Die Libellen des Kreises Herford (Insecta: Odonata) 179-204 Ber. Naturwiss. Verein Bielefeld u. Umgegend 37 (1996), S. 179-204 Die Libellen des Kreises Herford (Insecta: Odonata) Eckhard MÖLLER, Hiddenhausen Inhalt Seite 1. Einleitung............................................................................................. 180 2. Untersuchungsgebiet ............................................................................ 180 3. Material und Methode........................................................................ 182 4. Ergebnisse............................................................................................. 183 5. Diskussion........................................................................................... 196 6 . Historischer Rückblick.........................................................................198 7. Ausblick.................................................................................................199 8 . Zusammenfassung................................................................................200 9. Literatur................................................................ 201 Verfasser: Eckhard NMöller, Biologiezentrum Bustedt, Gutsweg, D-32120 Hiddenhau- sen 1. Einleitung Eine -

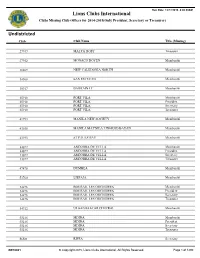

All Clubs Missing Officers 2014-15.Pdf

Run Date: 12/17/2015 8:40:39AM Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2014-2015(Only President, Secretary or Treasurer) Undistricted Club Club Name Title (Missing) 27947 MALTA HOST Treasurer 27952 MONACO DOYEN Membershi 30809 NEW CALEDONIA NORTH Membershi 34968 SAN ESTEVAN Membershi 35917 BAHRAIN LC Membershi 35918 PORT VILA Membershi 35918 PORT VILA President 35918 PORT VILA Secretary 35918 PORT VILA Treasurer 41793 MANILA NEW SOCIETY Membershi 43038 MANILA MAYNILA LINGKOD BAYAN Membershi 43193 ST PAULS BAY Membershi 44697 ANDORRA DE VELLA Membershi 44697 ANDORRA DE VELLA President 44697 ANDORRA DE VELLA Secretary 44697 ANDORRA DE VELLA Treasurer 47478 DUMBEA Membershi 53760 LIEPAJA Membershi 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Membershi 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES President 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Secretary 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Treasurer 54912 ULAANBAATAR CENTRAL Membershi 55216 MDINA Membershi 55216 MDINA President 55216 MDINA Secretary 55216 MDINA Treasurer 56581 RIFFA Secretary OFF0021 © Copyright 2015, Lions Clubs International, All Rights Reserved. Page 1 of 1290 Run Date: 12/17/2015 8:40:39AM Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2014-2015(Only President, Secretary or Treasurer) Undistricted Club Club Name Title (Missing) 57293 RIGA RIGAS LIEPA Membershi 57293 RIGA RIGAS LIEPA President 57293 RIGA RIGAS LIEPA Secretary 57293 RIGA RIGAS LIEPA Treasurer 57378 MINSK CENTRAL Membershi 57378 MINSK CENTRAL President 57378 MINSK CENTRAL Secretary 57378 MINSK CENTRAL Treasurer 59850 DONETSK UNIVERSAL -

Radflyer Geschichten Ansicht.Pdf

Radtour Waldrand steht eine Schutzhütte, gegenüber ein Bauernhof. Hier biegen wir rechts ab. Kurz danach kommen wir nach Hiddesen hinein und auf den Cheruskerweg, der später zum Germanenweg wird. An der Kreu- zung mit dem Hünenweg biegen wir links ab und erklimmen den Berg bis zum Maiweg, an dem wir rechts müssen. Hier geht es flach weiter, bis wir am Ende der Straße auf die Straße zum Hermannsdenkmal treffen. Nun müssen wir uns nach links wenden und wieder kräftig in die Pedale treten, um zum Denkmal zu gelangen. Oben angekommen, ist eine Pause in der Gastronomie sicher angebracht (wie das Hermanns- denkmal über den Parkplatz erreichbar). Danach wartet auf der Denkmalstraße Richtung Vogelpark und Heiligen- kirchen eine wunderschöne Abfahrt. Aber Achtung: Hier fahren auch Autos! An der Kreuzung Denkmalstraße/Paderborner Str. (mit Ampel) geht es rechts weiter auf dem Europaradweg R1 und der BahnRadRoute nach Berlebeck. 2. Wer den Aufstieg meiden möchte, fährt nach der Kreuzung Fried- rich-Ebert-Straße links in den Unteren Weg und folgt somit der weiteren Ausschilderung R1 und der BahnRadRoute. In Heiligenkirchen biegen Anfahrt: wir nach links auf die Denkmalstraße ab und an der folgenden großen Mit dem Auto: Über die Autobahnen A 2 Ruhrgebiet – Hannover (Aus- Ampelkreuzung rechts wie unter Punkt 1 beschrieben. fahrt Bielefeld Zentrum, B 66 Richtung Oerlinghausen/Detmold und über Geschichte und In Berlebeck geht es an der Einmündung Fromhauser Straße über die A 33 (Ausfahrt Paderborn Elsen, B 1 Richtung Detmold/Hameln) die Fußgängerampel weiter auf dem R1 und der BahnRadRoute zu kommt man einfach und bequem nach Detmold. Aus allen Richtungen Geschichten den Externsteinen. -

Bad Oeynhausen Compact: Facts, Advice, Experiences

Discovery Time Bad Oeynhausen compact: Facts, advice, experiences 1 3 Welcome to Bad Oeynhausen Experience, enjoy and relax 4 Brief history of townऀऀ 6 Our tips for discoverers 12 Bad Oeynhausen ABC Bad Oeynhausen, the right destination 15 Overview of events for exciting excursions, long weekends, 16 Town map activity holidays or healthy recupera- 18 Visitor service tion – romantic and in harmony with nature. Located between the rivers Werre and Weser, with excellent views of the Wiehengebirge. Here you will find a fascinating mix … of cultural diversity, urban hustle and Indulge yourself! bustle and culinary experiences. Enjoy your leisure time shopping in the Active pleasure seekers … city. Relax in street cafés and beer Immerse themselves in the exotic world gardens and get to know and value the of the Bali spa that includes one of the Westphalian cuisine. biggest sauna facilities in Germany. Go by shank’s mare along the River Were In the midst of the attractive and discover the beauty of the Siekertal spa gardens … and the Sielpark. Or saddle up and … the historic theatre in the park and explore the region on one of the many the GOP Varieté im Kaiserpalais offers bike trails. Nordic-walkers and runners an inviting evening programme. Once can meet on the walking trail through a month in the “Wandelhalle” – a large and around the town. indoor open space also containing small stores – young, award-winning pianists Ready for a trip to enthuse the audience at the event Bad Oeynhausen? series “Weltklassik” (world classic). You can reach us quickly and easily by Entertainment is provided all the year car or train from the direction of round by the open-air festival “Parklich- Osnabrück, Hannover or Dortmund. -

Landerlebnisse Im Ravensberger Land

* ! " # $% & # ' $(# ) " * % * +,* ' * $ - ( * $( (. ( . /0 $1 ( . ( (#- ) ' 2 3 0 $( 1 -4 " )-5 $ - / - # ) $ % 6##-/" . ! 3 # $ ' *$' 7 % . / % . 0 - 8 - * - $ & * % & *5 $ 9 9 5 - 5 ) & ? ; @ ) , ! / < ' << 4 =>= *$) $ => : @ ) F ' -& '. (& * $ 5 0 ' 2 5 76 7 D * ! E ' 78 7 " ' C 7G )- ' 8H" 8 1'% 8% # * I ' 1 . ( - B' -$J ( - @ - * -$ B' */ (D# $ G( - G( D $ C K' " C $"$L M' * I'J$"$L C K K " 0 " KI5J $"$L # ' $ %- M% 1 K( / K ##K - I%'BJ C * M(# $ K $"$ , Betriebsübersicht mit Link Seite Obsthof und Bauerncafe Hentzschel Rödinghausen 6 Oberschulten Hof - Oberwahrenbrock Rödinghausen 7 Cabalance - Kuhlmann Rödinghausen-Bieren 8 Hof Ostermeyer Rödinghausen-Bieren 9 Ferienhof Quest Rödinghausen-Bieren 10 Brüngers Land-Wirtschaft - Jürging Rödinghausen-Bruchmühlen 11 Hof Grothaus Rödinghausen-Ostkilver 12 Bioland-Hof Springhorn Rödinghausen-Schwenningdorf 13 Hof Stühmeyer Rödinghausen-Westkilver 14 Pensionspferde Wellmann Bünde-Ahle 15 Helenen-Hof - Meise-Reckefuss Bünde-Dünne 16 Steckenpferd - Kreft Bünde-Muckum 17 Kartoffelhof Ottensmeier Bünde-Spradow 18 Hof Wibbeler Bünde-Spradow 19 fasziNATUR - Urschel / Köhn Löhne 20 Hof Stuke Löhne-Bischofshagen -

A New Species of Cyclotosaurus (Stereospondyli, Capitosauria) from the Late Triassic of Bielefeld, NW Germany, and the Intrarelationships of the Genus

Foss. Rec., 19, 83–100, 2016 www.foss-rec.net/19/83/2016/ doi:10.5194/fr-19-83-2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License. A new species of Cyclotosaurus (Stereospondyli, Capitosauria) from the Late Triassic of Bielefeld, NW Germany, and the intrarelationships of the genus Florian Witzmann1,2, Sven Sachs3,a, and Christian J. Nyhuis4 1Department of Ecology and Evolutionary Biology, Brown University, Providence, G-B204, RI 02912, USA 2Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin, Germany 3Naturkundemuseum Bielefeld, Abteilung Geowissenschaften, Adenauerplatz 2, 33602 Bielefeld, Germany 4Galileo-Wissenswelt, Mummendorferweg 11b, 23769 Burg auf Fehmarn, Germany aprivate address: Im Hof 9, 51766 Engelskirchen, Germany Correspondence to: Florian Witzmann (fl[email protected]; fl[email protected]) Received: 19 January 2016 – Revised: 11 March 2016 – Accepted: 14 March 2016 – Published: 23 March 2016 Abstract. A nearly complete dermal skull roof of a capi- clotosaurus is the sister group of the Heylerosaurinae (Eo- tosaur stereospondyl with closed otic fenestrae from the mid- cyclotosaurus C Quasicyclotosaurus). Cyclotosaurus buech- dle Carnian Stuttgart Formation (Late Triassic) of Bielefeld- neri represents the only unequivocal evidence of Cycloto- Sieker (NW Germany) is described. The specimen is as- saurus (and of a cyclotosaur in general) in northern Germany. signed to the genus Cyclotosaurus based on the limited con- tribution of the frontal to the orbital margin via narrow lat- eral processes. A new species, Cyclotosaurus buechneri sp. nov., is erected based upon the following unique combina- 1 Introduction tion of characters: (1) the interorbital distance is short so that the orbitae are medially placed (shared with C. -

Runder Tisch Else/Aa“ – 2

Bezirksregierung Detmold Dezernat 54 (WRRL) Geschäftsstelle Weser-NRW Protokoll Runder Tisch „Else/Aa“, 2. Durchgang (WES 1200 / WES 1500) Grundwasser- und Oberflächenwasserkörper im Rahmen der WRRL Vorsitzende Birgit Rehsies (Leiterin der Geschäftsstelle Weser NRW) Teilnehmer Teilnehmer des Runden Tisches siehe Anhang Ort Kreishaus des Kreises Herford, Sitzungssaal 3.00 Amtshausstraße 3, 32051 Herford Tag Donnerstag, 18. September 2014 Zeit 10:00–14:30 Uhr TOP- Thema Rednerin/Redner Funktion Nr. 1 Begrüßung und Einführung Birgit Rehsies Bezirksregierung Detmold, Dezernat 54 (WRRL), Geschäftsstelle Weser-NRW 2 Übersicht über die Wasserkörper (WK) Programmmaßnahmen an den einzelnen Wasserkörpern - Diskussion 1. Else PE_WES_1200 2. Johannisbach/Aa PE_WES_1500 3 Abschluss Birgit Rehsies Bezirksregierung Detmold, Dezernat 54 (WRRL), Geschäftsstelle Weser-NRW Anhang: Teilnehmerliste Einwände gegen das Protokoll des „Runden Tisches Else/Aa“: Bitte an die Geschäftsstelle Weser-NRW richten. Protokoll „Runder Tisch Else/Aa“ – 2. Durchgang am 18. September 2014 Seite 1 von 32 TOP- Thema Rednerin/Redner Funktion Nr. 1 Begrüßung und Einführung Birgit Rehsies Bezirksregierung Detmold, Dezernat 54 (WRRL) Geschäftsstelle Weser-NRW Frau Rehsies begrüßt die Teilnehmer ganz herzlich zum 2. Durchgang des „Runden Tisches Else/Aa“ in Herford. Sie dankt dem Kreis Herford dafür, dass er für diese Veranstaltung den großen Sitzungssaal zur Verfügung gestellt hat. Zu Beginn geht Frau Rehsies auf den Zeitplan der WRRL ein. In den heutigen 2. Runden Tisch „Grundwasser- und Oberflächenwasserkörper“ fließen Informationen und Ergebnisse aus diversen Runden Tischen und Arbeitsgesprächen ein, die in den letzten Monaten in OWL stattgefunden haben: • Runder Tisch Abwasser • Runder Tisch Industrie/Gewerbe • Runder Tisch Oberflächenwasserkörper (1. Durchgang) • Runder Tisch Grundwasser Die Ergebnisse des heutigen Runden Tischs „Grundwasser- und Oberflächenwasserkörper“ wiederum gehen in den Entwurf des Maßnahmenprogramms ein, der bis Ende September 2014 fertiggestellt sein muss. -

Amtsblatt Nr. 48

H 1290 Bezirksregierung Detmold Amtsblatt Leopoldstraße 15 · 32756 Detmold Postvertriebsstück Entgelt bezahlt für den Regierungsbezirk Detmold Deutsche Post AG 205. Jahrg. Ausgegeben in Detmold am 23. November 2020 Nr. 48 Inhalt B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung 323 Kennzeichnung von Wanderwegen; hier: Stadtspaziergang in Detmold, 321 Kommunalaufsicht; hier: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem S. 324 Kreis Gütersloh – vertreten durch den Landrat Sven-Georg Adenauer – und 324 Immissionsschutz; hier: Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglich- der Stadt Gütersloh – vertreten durch den Bürgermeister Henning Schulz keitsprüfung (UVPG) – Feststellung der UVP-Pfl icht –, S. 324-325 – zur Übernahme der auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben der Inklusionsämter (hier: „Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf“), S. 321- 322 C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden 322 Kommunalaufsicht; hier: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den und Dienststellen Städten Bünde, Enger, Herford, Löhne, Spenge, Vlotho sowie den Gemein- 325 Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe; hier: Nachtrags- den Hiddenhausen, Kirchlengern und Rödinghausen und dem Kreis Herford satzung zur Haushaltssatzung 2020 und Bekanntmachungs-A0, S. 325-327 zur Wahrnehmung der Aufgaben einer gemeinsamen kommunalen Statistik- 326 Verlust eines Dienstausweises, S. 327 stelle durch den Kreis Herford, S. 322-324 327 Verlust von 10 Dienstausweisen, S. 327 B. Verordnungen, Verfügungen und -

Bielefeld Stadt Bielefeld – Umweltamt – Diplom-Geographin Bettina Branke Tel

Runder Tisch Wasserrahmenrichtlinie am 20.05.2014 in Rheda-Wiedenbrück Umsetzung der EU-WRRL in der Stadt Bielefeld Stadt Bielefeld – Umweltamt – Diplom-Geographin Bettina Branke Tel. 0521-51 3417 – Email: [email protected] Umsetzung der EU-WRRL in der Stadt Bielefeld Die Herausforderungen des naturnahen Gewässerausbaus und der ökologischen Gewässerunterhaltung im Zuge der Umsetzung der WRRL Ein Streifzug durch die Bielefelder Gewässerlandschaften Gliederung – Schlaglichter • Ausgangslage – Topographie • Stadtgebiet Bielefeld – Kooperationsgebiet Bielefeld DT_16 • Fließgewässer – Wasserkörper • BWP – UFP • 16 WK – 160 km – 4 priorisierte WK • Strahlursprünge 54 SU / Trittsteine 28 T • DG – 211 Querbauwerke (140) • KNEF – UFP • Ablauf / Verfahren, Presse – Öffentlichkeitsarbeit • Ausschnitte UFP • Blick auf die Bielefelder Gewässer – Spannungsfeld Hydromorphologie • Zustand – Defizit – Entwicklungsziel – Maßnahmen • Ziel: Lebendige Gewässer Flussgebiete in NRW NRW Relevant für Bielefeld Bielefeld – Stadt am Teutoburger Wald Das Bielefelder Stadtgebiet vom Teutoburger Wald = Osning durchzogen: Wasserscheide zwischen Weser + Ems Bielefelds Fließgewässertypen Quelle ELWAS-WEB, Stand: 16.04.2014, Version: 1.3.1 Quelle: Stadtarchiv Bielefeld Bielefeld, das „westfälische Venedig“: 560 km Fließgewässer und mehr als 350 Teiche Die Einzugsgebiete der Wasserkörper in Bielefeld südlich des Teutoburger Waldes Wasserkörpergruppe EMS_1501 Ems-Lutter Trüggelbach Reiherbach Lichtebach Wasserkörpergruppe EMS_1411 Dalkebach/Bullerbach Hasselbach -

Weser-Lutter)

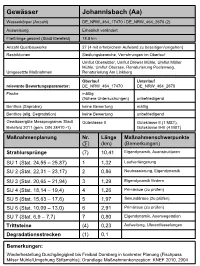

Gewässer Johannisbach (Aa) Wasserkörper (Anzahl) DE_NRW_464_17470 / DE_NRW_464_2670 (2) Ausweisung Erheblich verändert Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld) 18,8 km Anzahl Querbauwerke 27 (4 mit erheblichem Aufwand zu beseitigen/umgehen) Restriktionen Siedlungsbereiche, Verrohrungen im Oberlauf Umflut Oberwittler, Umflut Drewer Mühle, Umflut Möller Mühle, Umflut Obersee, Renaturierung Poetenweg, Umgesetzte Maßnahmen Renaturierung Am Linkberg Oberlauf Unterlauf relevante Bewertungsparameter: DE_NRW_464_17470 DE_NRW_464_2670 Fische mäßig (frühere Untersuchungen) unbefriedigend Benthos (Saprobie) keine Bewertung mäßig Benthos (allg. Degradation) keine Bewertung unbefriedigend Gewässergüte Messprogramm Stadt Güteklasse II Güteklasse II (1 MST), Bielefeld 2011 (gem. DIN 38410 -1) Güteklasse II-III (4 MST) Maßnahmenplanung Nr. Länge Maßnahmenschwerpunkte (∑) (km) (Bemerkungen) Strahlursprünge (7) 10,41 Eigendynamik, Auenstrukturen SU 1 (Stat. 24,55 – 25,87) 1 1,32 Laufverlängerung SU 2 (Stat. 22,31 – 23,17) 2 0,86 Neutrassierung, Eigendynamik SU 3 (Stat. 20,65 – 21,94) 31,29Eigendynamik fördern SU 4 (Stat. 18,14 – 19,4) 41,26Primäraue (zu prüfen) SU 5 (Stat. 15,63 – 17,6) 51,97Sekundäraue (zu prüfen) SU 6 (Stat. 10,09 – 13,0) 62,91Primäraue (zu prüfen) SU 7 (Stat. 6,9 – 7,7) 7 0,80 Eigendynamik, Auenvegetation Trittsteine (4) 0,23 Aufweitung, Uferentfesselungen Degradationsstrecken (1) 0,1 Bemerkungen: Wiederhestellung Durchgängigkeit bis Freibad Dornberg in konkreter Planung (Fischpass Milser Mühle/Umgehung Stiftsmühle); Grundlage Maßnahmenkonzeption: KNEF 2010, 2004 Gewässer Beckendorfer Mühlenbach Wasserkörper (Anzahl) DE_NRW_46422_0 Ausweisung Erheblich verändert Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld) 6,3 km Anzahl Querbauwerke 10 Restriktionen - Umgesetzte Maßnahmen Beseitigung zahlreicher Abstürze relevante Bewertungsparameter: Fische mäßig Benthos (Saprobie) keine Bewertung Benthos (allg. Degradation) keine Bewertung Gewässergüte Messprogramm Stadt Güteklasse II im Oberlauf; II-III im Mittellauf; II im Unterlauf Bielefeld 2011 (gem. -

Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitat Focus Area Report

IP(09)23 Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitat Focus Area Report EU-Germany IP(09)23 Focus Area Report on the Protection, Restoration and Enhancement of Salmon Habitats EU/Germany December 2009 (updated May 2010) 1. Overview of salmon rivers in Germany Germany once had four large river systems that supported Atlantic salmon. These were the rivers Rhine, Ems, Weser and Elbe. The industrial revolution affected the rivers due to straightening of the watercourse, building of barrages to make shipping possible, generating power, and water pollution. As a consequence the salmon were unable to reach their spawning grounds. Other factors like fishing and bad water quality accelerated this process and salmon in Germany were extinct by 1950 at the latest. In recent years water quality has been improved and enormous efforts have been made to enable salmon to reach at least some of their former spawning grounds. Since 2000 these efforts have been supported by implementation of the EU Water Framework Directive (EU WFD). The improvement of water quality, habitats and access to spawning grounds were the absolute minimum requirements to start reintroduction programmes. According to the criteria of the EU WFD the mainstreams and the main tributaries have in most cases to be regarded as heavily modified rivers. Some of the tributaries and smaller waters upstream from the tributaries are still in their natural condition. These areas, where a lot of spawning and juvenile habitats are located, are often in good ecological condition and suitable for salmon reproduction. One of the main challenges for salmon is to overcome the obstacles on their way to the spawning ground.