Der Liberale Gerhart Baum

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dr. Otto Graf Lambsdorff F.D.P

Plenarprotokoll 13/52 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 52. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 7. September 1995 Inhalt: Zur Geschäftsordnung Dr. Uwe Jens SPD 4367 B Dr. Peter Struck SPD 4394B, 4399A Dr. Otto Graf Lambsdorff F.D.P. 4368B Joachim Hörster CDU/CSU 4395 B Kurt J. Rossmanith CDU/CSU . 4369 D Werner Schulz (Berlin) BÜNDNIS 90/DIE Dr. Norbert Blüm, Bundesminister BMA 4371 D GRÜNEN 4396 C Rudolf Dreßler SPD 4375 B Jörg van Essen F.D.P. 4397 C Eva Bulling-Schröter PDS 4397 D Dr. Gisela Babel F.D.P 4378 A Marieluise Beck (Bremen) BÜNDNIS 90/ Tagesordnungspunkt 1 (Fortsetzung): DIE GRÜNEN 4379 C a) Erste Beratung des von der Bundesre- Hans-Joachim Fuchtel CDU/CSU . 4380 C gierung eingebrachten Entwurfs eines Rudolf Dreßler SPD 4382A Gesetzes über die Feststellung des Annelie Buntenbach BÜNDNIS 90/DIE Bundeshaushaltsplans für das Haus- GRÜNEN 4384 A haltsjahr 1996 (Haushaltsgesetz 1996) (Drucksache 13/2000) Dr. Gisela Babel F.D.P 4386B Manfred Müller (Berlin) PDS 4388B b) Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung Finanzplan des Bun- Ulrich Heinrich F D P. 4388 D des 1995 bis 1999 (Drucksache 13/2001) Ottmar Schreiner SPD 4390 A Dr. Günter Rexrodt, Bundesminister BMWi 4345 B Dr. Norbert Blüm CDU/CSU 4390 D - Ernst Schwanhold SPD . 4346D, 4360 B Gerda Hasselfeldt CDU/CSU 43928 Anke Fuchs (Köln) SPD 4349 A Dr. Jürgen Rüttgers, Bundesminister BMBF 4399B Dr. Hermann Otto Solms F.D.P. 4352A Doris Odendahl SPD 4401 D Birgit Homburger F D P. 4352 C Günter Rixe SPD 4401 D Ernst Hinsken CDU/CSU 4352B, 4370D, 4377 C Dr. -

NEWSLETTER 1 25 Jahre Hauptstadtbeschluss GESCHICHTE Berlin Als Politisches Zentrum Der Bundesrepublik Mit Nationale Selbstverständnis Der Deutschen Betraf

NEWSLETTER 1 25 Jahre Hauptstadtbeschluss GESCHICHTE Berlin als politisches Zentrum der Bundesrepublik mit nationale Selbstverständnis der Deutschen betraf. Die dem Reichstagsgebäude, dem Kanzleramt und dem politische Debatte, die darüber geführt wurde, war al- Bundesrat ist uns Deutschen und auch den auslän- lerdings nicht voraussetzungslos. In der Gründungs- www.klett.de dischen Beobachtern inzwischen zur Selbstver- phase der Bundesrepublik wurde angesichts der ständlichkeit geworden. Unmittelbar nach der Wieder- Teilung Deutschlands in Ost und West und des Sonder- vereinigung war es allerdings keineswegs sicher, dass status Berlins vom Parlamentarischen Rat festgelegt, Berlin künftig Regierungssitz und damit Zentrum der dass Bonn der „vorläufige Sitz der Bundesorgane“ sein deutschen Bundespolitik sein würde. Am 20. Juni 1991 sollte. Diese Regelung wurde vom ersten deutschen beschloss der Deutsche Bundestag in einer offenen Bundestag bestätigt, allerdings mit folgendem Zusatz: und umkämpften Abstimmung mit knapper Mehrheit „Die leitenden Bundesorgane verlegen ihren Sitz in die den Umzug von Bonn nach Berlin. Hauptstadt Deutschlands, Berlin, sobald allgemeine, Berlin – bis 1990 auch Hauptstadt der DDR – hatte als freie, gleiche, geheime und direkte Wahlen in ganz Regierungssitz eine Tradition, die ins Kaiserreich, die Berlin und in der Sowjetischen Besatzungszone durch- Weimarer Republik, aber auch in Zeit des National- geführt sind. Der Bundestag versammelt sich alsdann sozialismus zurückreicht. Danach hatte sich die Bonner in Berlin.“ Damit war eine Richtlinie für den Fall einer Republik seit ihrer Gründung im Jahr 1949 als stabil, Wiedervereinigung vorgegeben. wirtschaftlich erfolgreich und außenpolitisch verläss- Allerdings war Bonn nach über 40 Jahren auch mehr lich erwiesen. Nun sollte der Regierungs-sitz und das als ein Übergangssitz der Regierung geworden. -

Engagement Braucht Anerkennung Herausgeber: Der Ministerpräsident Des Landes Schleswig-Holstein - Staatskanzlei -, Postfach 7122, 24171 Kiel | Kontakt: Dr

Auszeichnungen für engagierte Menschen Engagement braucht Anerkennung Herausgeber: Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein - Staatskanzlei -, Postfach 7122, 24171 Kiel | Kontakt: Dr. Dirk Stangenberg, Tel.: (0431) 988 1741, E-Mail: [email protected] | Fotos: Bevis M. Nickel, Kiel · Hans Erhard Korth, Kiel · Lenard Klimek, Bordesholm · Joachim Welding, Kiel · grafi kfoto.de, Flensburg | Ge- staltung: Stamp Media im Medienhaus Kiel | Druck: Schmidt & Klaunig im Medienhaus Kiel November 2005 | ISSN 0935-4727 | Dieses Faltblatt wurde auf Recyclingpapier gedruckt. Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der schleswig-holsteinischen Landesregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Personen, die Wahlwerbung oder Wahlhilfe betreiben, im Wahlkampf zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druck- schrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. 2 Engagiert für Schleswig-Holstein Liebe Leserinnen, liebe Leser, überall engagieren sich Frauen, Männer und junge Leute für die gute Sache. Sie arbeiten in Gemeinden oder Kirchen, in Vereinen, bei Hilfsdiensten, in Schul projekten oder Selbst- hilfegruppen. Ehrenamtliche und Freiwillige schenken der Gemeinschaft nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihre Tatkraft, gute Ideen und viel Erfahrung. Wir brauchen Menschen, die Probleme selbst anpacken, die nicht darauf warten, dass andere oder der Staat sie lösen. Wir brauchen ihren Gemeinsinn. Wenn wir vom Reichtum unserer Gesellschaft sprechen, dürfen wir nicht nur in barer Münze messen. Der Wohlstand, der Reich- tum unserer Gesellschaft besteht auch in der Bereit- schaft, Verantwortung zu übernehmen. -

Beschlußempfehlung Und Bericht Des Verteidigungsausschusses (12

Deutscher Bundestag Drucksache 10/1604 10. Wahlperiode 13.06.84 Beschlußempfehlung und Bericht des Verteidigungsausschusses (12. Ausschuß) als 1. Untersuchungsausschuß nach Artikel 45a Abs. 2 des Grundgesetzes zu den Anträgen — der Fraktion der SPD und des Anschlußantrages der Fraktion DIE GRÜNEN vom 20. Januar 1984 zur Untersuchung der tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der Entscheidung des Bundesministers der Verteidigung Dr. Wörner, General Dr. Kießling zu entlassen — der Fraktion der CDU/CSU und des Anschlußantrages der Fraktion der FDP vom 20. Januar 1984 zur Rechtmäßigkeit der vorzeitigen Zurruhesetzung des Generals a. D. Dr. Kießling Beschlußempfehlung Der Bundestag wolle beschließen: Der Bericht des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß nach Ar- tikel 45 a Abs. 2 des Grundgesetzes wird zur Kenntnis genommen. Bonn, den 7. Juni 1984 Biehle Francke (Hamburg) Hauser (Esslingen) Vorsitzender Jungmann Dr. Klejdzinski Ronneburger Vogt (Kaiserslautern) Dr. Wittmann Berichterstatter Drucksache 10/1604 Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode Bericht der Abgeordneten Francke (Hamburg), Hauser (Esslingen), Jungmann, Dr. Klejdzinski, Ronneburger, Vogt (Kaiserslautern), Dr. Wittmann Inhaltsübersicht Seite Erster Abschnitt: Einsetzung und Gang des Verfahrens 7 A. Einsetzung des Verteidigungsausschusses als Untersuchungsausschuß und sein Auftrag 7 I. Einsetzungsbeschluß 7 II. Verfahrensregeln 10 III. Mitglieder des Untersuchungsausschusses, Mitarbeiter der Frak tionen und des Ausschußsekretariats 12 B. Vorgeschichte und Parallelverfahren 13 I. Vorgeschichte 13 II. Parallelverfahren 14 1. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren 14 2. Verwaltungsstreitverfahren 15 C. Ablauf des Untersuchungsverfahrens 15 Zweiter Abschnitt: Gegenstand der Untersuchung und festgestellter Sach verhalt 16 A. Die Meldung des Amtschefs des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr (ASBw) vom 14. September 1983 und ihre Bewertung durch den Bun desminister der Verteidigung 16 I. Die Einleitung der Sicherheitsüberprüfung des Generals Dr. -

3/2011 Herunterladen

Postvertriebsstück C 3340 F 58. Jg. Heft 3/2011 Entgelt bezahlt ADS-Grenzfriedensbund e. V. Marienkirchhof 6 • 24937 Flensburg ISSN 1867-1853 • Panzerabwehrgraben Ein archäologisches Projekt in Ladelund ZEITSCHRIFT FÜR DEUTSCH-DÄNISCHEN DIALOG • Rückblick Vom Gegeneinander zum Füreinander • Rückkehr Der Idstedt-Löwe in Flensburg • Zusammenarbeit und Rückschläge Neue Gedanken eines Grenzgängers • Minderheiten und Nationalstaaten Herausforderung für Europas Volksgruppen Z E I T S C H R I F T F Ü R D E U T S C H-D Ä N I S C H E N D I A L O G HERAUSGEBER: ADS–GRENZFRIEDENSBUND e. V. Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig Redaktionsgeschäftsstelle: Ingrid Schumann, Referentin für Grenzlandfragen Anschrift: Marienkirchhof 6 · 24937 Flensburg Telefon (04 61) 86 93-25 · Telefax (04 61) 86 93-20 E-Mail: grenzfriedensbund@ads- ensburg.de www.ads-grenzfriedensbund.de Geschäftszeit: Dienstag und Donnerstag, 09.00-12.00 Uhr Mittwoch, 09.00-16.00 Uhr Außerhalb der Geschäftszeit (04 61) 86 93-0 Beitrag: 15 € für Einzelmitglieder, 30 € für Verbände, Schulen usw. Abonnement: 15 € Inland, 17,50 € Ausland Bankverbindungen: HypoVereinsbank (BLZ 200 300 00) Kto.-Nr. 80 009 407 Nord-Ostsee-Sparkasse (BLZ 217 500 00) Kto.-Nr. 82 988 G R E N Z F R I E D E N S H E F T E 3/ 2011 I N H A L T Seite Willi Kramer Die Öffnung des Panzerabwehrgrabens bei Ladelund. Was hinter den Dingen steht .............................................................167 Heinrich Schultz Vom Gegeneinander zum Füreinander. Ein persönlicher Rückblick ................................................................175 Joachim Pohl „Flügelschlag der Geschichte“. Die Einweihung des Idstedt-Löwen auf dem Alten Friedhof in Flensburg am 10. -

Auf Ein Wort, Herr Geißler!

Heute auf Seite 3: Das Potsdamer Abkommen in völlig neuem Licht üim tftuteuUmWttit UNABHÄNGIGE WOCHENZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Jahrgang 29 — Folge 42 Auf ein Wort, Herr Geißler! Das CDU-Deutschlandprogramm muß die deutschen Ostgebiete als integralen Bestandteil Deutschlands ausweisen Willy Brandt, wie bekannt auch Chef der sozialistischen Internationale, hat jüngst den Entwurf eines „Europa-Programms" seiner Partei vorgelegt. Die Analyse dieses Papiers 2x2=5? hat ergeben, daß Brandt und seine politi• schen Freunde vom sozialistischen Men• Zur Frage der „Vierten Partei" schenbild ausgehen. Dabei steht denn nicht H. W. — Nun, nachdem die Bayernwahl mehr der Mensch, sondern die anonyme Ge• gelaufen ist, wird man davon ausgehen sellschaft im Mittelpunkt. Die Worte können, daß sowohl die Frage wie die For• .Deutschland" und „deutsche Wiederver• derung nach der „Vierten Partei" wieder einigung" fehlen in diesem Papier vollends. stärker im Raum steht. Bedingt durch die Wer die Ost- und Deutschlandpolitik der Erkenntnis, daß sich die Union zwar zu sozialliberalen Regierung verfolgt, wird sich Tode siegen kann, aber dennoch nicht an über die von Herrn Brandt gesetzten „Pri• den Drücker gelangen wird. Weil sie als oritäten" nicht wundern. politisch gewertete Einheit nicht in der Lage Um so verwunderter jedoch dürfte der sein dürfte, das SPD/FDP-Kartell aus dem aufmerksame politische Beobachter sein, Sattel zu heben. wenn er selbst in Kreisen der Unionspar• Verständlich, daß Betrachtungen darüber teien wieder einmal notwendige klare For• angestellt werden, ob mit mehr Aussicht mulierungen vermissen muß. Mitunter hat auf Erfolg angetreten und operiert werden man den Eindruck, als gebe es in der Union kann, wenn sich die beiden Schwesterpar• Kreise, denen entweder bewußt daran ge• teien — wenn auch nur zeitlich — trennen, legen ist, Bürger, die ihre Interessen und einen eigenen Wahlkampf führen und wenn politischen Vorstellungen in der CDU ver• die CSU dabei bundesweit auftreten wird. -

40 Jahre Sportausschuss Deutscher Bundestag

40 Jahre Sportausschuss Deutscher Bundestag 40 Jahre Sportausschuss Inhalt Grußworte Grußworte 3 Dr. Peter Danckert, SPD, Vorsitzender des Sportausschusses 4 Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, Bundesminister des Innern 6 sportpolitische Sprecher und Sprecherinnen der Fraktionen im Deutschen Bundestag Klaus Riegert, CDU/CSU 8 Dagmar Freitag, SPD 10 Detlef Parr, FDP 12 Katrin Kunert, Die Linke. 14 Winfried Hermann, Bündnis 90 /Die Grünen 16 Sportpolitik in der 6. bis 16. Wahlperiode 18 6. Wahlperiode (1969 bis 1972) 19 7. Wahlperiode (1972 bis 1976) 22 8. Wahlperiode (1976 bis 1980) 25 9. Wahlperiode (1980 bis 1983) 29 10. Wahlperiode (1983 bis 1987) 32 11. Wahlperiode (1987 bis 1990) 37 12. Wahlperiode (1990 bis 1994) 41 13. Wahlperiode (1994 bis 1998) 45 14. Wahlperiode (1998 bis 2002) 50 15. Wahlperiode (2002 bis 2005) 54 16. Wahlperiode (2005 bis 2009) 60 Vorsitzende des Sportausschusses der 6. bis 16. Wahlperiode 65 Dr. Konrad Kraske, CDU/CSU 66 Dr. Hans Evers, CDU/CSU 67 Ferdinand Tillmann, CDU/CSU 68 Dr. h. c. Engelbert Nelle, CDU/CSU 69 Friedhelm Julius Beucher, SPD 70 Peter Rauen, CDU/CSU 71 Dr. Peter Danckert, SPD 72 Mitglieder des Sportausschusses der 6. bis 16. Wahlperiode 73 6. Wahlperiode (1969 bis 1972) 74 7. Wahlperiode (1972 bis 1976) 75 8. Wahlperiode (1976 bis 1980) 76 9. Wahlperiode (1980 bis 1983) 77 10. Wahlperiode (1983 bis 1987) 78 11. Wahlperiode (1987 bis 1990) 79 12. Wahlperiode (1990 bis 1994) 80 13. Wahlperiode (1994 bis 1998) 81 14. Wahlperiode (1998 bis 2002) 82 15. Wahlperiode (2002 bis 2005) 83 16. Wahlperiode (2005 bis 2009) 84 Anhang 85 Antrag auf Einsetzung eines 1. -

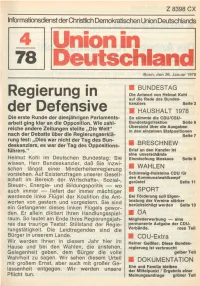

UID 1978 Nr. 4, Union in Deutschland

_^__^ Z 8398 CX Informationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands Union in Deutschland Bonn, den 26. Januar 1978 II BUNDESTAG Regierung in Die Antwort von Helmut Kohi auf die Rede des Bundes- kanzlers Seite 2 der Defensive • HAUSHALT 1978 Die erste Runde der diesjährigen Parlaments- So stimmte die CDU/CSU- arbeit ging klar an die Opposition. Wie zahl- Bundestagsfraktion Seite 6 Übersicht über die Ausgaben reiche andere Zeitungen stellte „Die Welt" in den einzelnen Etatpositionen nach der Debatte über die Regierungserklä- Seite 7 rung fest: „Dies war nicht der Tag des Bun- deskanzlers, es war der Tag des Oppositions- • BRESCHNEW führers." Brief an den Kanzler Ist eine unverschämte Helmut Kohl im Deutschen Bundestag: Sie Einmischung Moskaus Seite 8 wissen, Herr Bundeskanzler, daß Sie inzwi- schen längst einer Minderheitenregierung • WAHLEN vorstehen. Auf Existenzfragen unserer Gesell- Schleswig-Holsteins CDU für den Kommunalwahlkampf schaft im Bereich der Wirtschafts-, Sozial-, gerüstet Seite 11 Steuer-, Energie- und Bildungspolitik — wo auch immer — liefert der immer mächtiger • SPORT werdende linke Flügel der Koalition die Ant- Bei Förderung soll Eigen- worten von gestern und vorgestern. Sie sind leistung der Vereine stärker ein Gefangener dieses linken Flügels gewor- berücksichtigt werden Seite 13 den. Er allein diktiert Ihren Handlungsspiel- • ÖA raum. So lautet am Ende Ihres Regierungsjah- Mitgliederwerbung — eine res das traurige Testat: Stillstand der Regie- permanente Aufgabe der CDU- rungstätigkeit. Die Leidtragenden sind die Verbände, rosa Teil Bürger in unserem Lande. • CDU-Extra Wir werden Ihnen in diesem Jahr hier im Heiner Geißler: Diese Bundes- Hause und bei den Wahlen, die anstehen, regierung ist verbraucht Gelegenheit geben, dem Bürger die volle gelber Teil Wahrheit zu sagen. -

Die FDP-Fraktion Im Landtag Nordrhein-Westfalen 1946 – 2016

Rückblick. Die FDP-Fraktion Ausblick. im Landtag FDP-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen Platz des Landtags 1 40221 Düsseldorf 1946 – 2016 Nordrhein-Westfalen im Landtag Die FDP-Fraktion 1946 – 2016 Die FDP-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen 1946 – 2016 Rückblick. Ausblick. Liebe Bürgerinnen und Bürger, eine Hochzeit stellt man sich irgendwie romantischer vor: Per „Verordnung Nr. 46“ der britischen Militärregierung wird am 23. August 1946 die „Operation 70 Jahre NRW – Marriage“ vollzogen – Memorandum und Bindestrich machen aus den bisherigen preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen das neue Land Nordrhein- Westfalen. Wenige Monate später stößt das Land Lippe dazu, und NRW – wie wir es heute kennen – ist komplett. Staunende Düsseldorfer erfahren aus dem Radio, dass sie künftig Hauptstädter am Regierungssitz sind. All dies passiert recht glanzlos und unspektakulär. Aber was will man erwarten in einem Land, Optimistisch das nach einem grausamen Weltkrieg in Schutt und Asche liegt. Die Aufgaben sind gigantisch, und es braucht Menschen, die sich den Heraus- forderungen stellen. Die nordrhein-westfälischen Liberalen machen sich im neu konstituierten Landtag und bei der Erarbeitung der Landesverfassung von Anbeginn stark für eine freie und Soziale Marktwirtschaft – in der Überzeu- nach vorn. gung, dass nur durch Produktivität und ohne Gängelung der Wirtschaft die große Not im Land gelindert werden kann. Die Liberalen sollten Recht behalten. So wie in den folgenden sieben Jahrzehnten mit Freiheit und Demokratie, Bildung und Chancengerechtigkeit liberale Werte und das Engagement liberaler Köpfe mitgewirkt haben, unser Land Nordrhein-Westfalen zu dem machen, was es heute ist: vielfältig, weltoffen und liebenswert. 70 Jahre NRW. Das sind auch 70 Jahre liberaler Landespolitik, die in allen Berei- chen ihre deutliche Handschrift hinterlassen hat. -

Deutscher Bundestag

Plenarprotokoll 13/201 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 201. Sitzung Bonn, Freitag, den 31. Oktober 1997 Inhalt: Erweiterung der Tagesordnung ..... 18165 A lungsgesetz) (Drucksachen 13/8293, 13/ 8875) 18182 D Tagesordnungspunkt 17: b) Beschlußempfehlung und Bericht des a) Zweite und dritte Beratung des von den Haushaltsausschusses zu dem Antrag Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. der Abgeordneten Oswald Metzger, eingebrachten Entwurfs eines Geset- Antje Hermenau, weiterer Abgeordne- zes zur Finanzierung eines zusätz- ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE lichen Bundeszuschusses zur gesetz- GRÜNEN: Für eine umfassende Haus- lichen Rentenversicherung (Drucksa- halts- und Finanzreform: Transparenz, chen 13/8704, 13/8869, 13/8873) . 18165 B Wirtschaftlichkeit und parlamentari- sche Kontrolle (Drucksachen 13/8472, b) Zweite und dritte Beratung des von der 13/8876) 18183 A Fraktion der SPD eingebrachten Ent- Dietrich Austermann CDU/CSU 18183 B, 18195 C wurfs eines Ersten Gesetzes zur Entla- - Uta Titze-Stecher SPD stung der Versicherten und der Unter- 18188 B nehmen von Lohnzusatzkosten (Druck- Oswald Metzger BÜNDNIS 90/DIE GRÜ sachen 13/8042, 13/8863, 13/8874) . 18165 B NEN 18190 C Andreas Storm CDU/CSU 18165 D Dr. Wolfgang Weng (Gerlingen) F.D.P. 18191 D Rudolf Dreßler SPD 18167 D Dr. Christa Luft PDS 18193 B Andreas Storm CDU/CSU . 18171B, 18172 A Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin BMF Andrea Fischer (Berlin) BÜNDNIS 90/DIE 18194 C GRÜNEN 18172 D Karl Diller SPD 18195 A Dr. Gisela Babel F.D.P 18174 B Karl Diller SPD 18195 D Dr. Barbara Höll PDS 18175 C Zusatztagesordnungspunkt 8: Dr. Norbert Blüm, Bundesminister BMA 18176 C Zweite und dritte Beratung des von der Peter Rauen CDU/CSU 18178 B Bundesregierung eingebrachten Ent- Namentliche Abstimmungen . -

Demokratie Morgen

Ulrike Davy, Manuela Lenzen (Hg.) Demokratie morgen Edition Politik | Band 14 2013-04-03 10-52-33 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 03c3331401490982|(S. 1 ) T00_01 schmutztitel - 2387.p 331401490990 2013-04-03 10-52-33 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 03c3331401490982|(S. 2 ) T00_02 seite 2 - 2387.p 331401490998 Ulrike Davy, Manuela Lenzen (Hg.) Demokratie morgen Überlegungen aus Wissenschaft und Politik 2013-04-03 10-52-33 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 03c3331401490982|(S. 3 ) T00_03 titel - 2387.p 331401491006 Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCom- mercial-NoDerivs 4.0 Lizenz (BY-NC-ND). Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung, gestattet aber keine Bearbeitung und keine kommerzielle Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de/. Um Genehmigungen für Adaptionen, Übersetzungen, Derivate oder Wieder- verwendung zu kommerziellen Zwecken einzuholen, wenden Sie sich bitte an [email protected] © 2013 transcript Verlag, Bielefeld Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut- schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlagkonzept: Kordula Röckenhaus, Bielefeld Lektorat & Satz: Mo Tschache, Bielefeld Druck: Aalexx Buchproduktion GmbH, Großburgwedel Print-ISBN 978-3-8376-2387-1 PDF-ISBN 978-3-8394-2387-5 Gedruckt auf -

Deutscher Bundestag

Plenarprotokoll 12/211 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 211. Sitzung Bonn, Freitag, den 25. Februar 1994 Inhalt: Tagesordnungspunkt 9: Lieselott Blunck (Uetersen) SPD . 18290D Beratung des Antrags der Abgeordne- Walter Link (Diepholz) CDU/CSU . 18291B, ten Johannes Gerster (Mainz), Heri- 18305 D bert Scharrenbroich, Peter Kittelmann, Dr. Peter Struck, Peter Conradi, Freimut Dr. Barbara Höll PDS/Linke Liste . 18291 C Duve, Manfred Richter (Bremerhaven), Klaus Riegert CDU/CSU 18292 C Ina Albowitz, Uwe Lühr, Andrea Lede- rer, Werner Schulz (Berlin) und weiterer Arne Fuhrmann SPD 18296 A Abgeordneter Erika Reinhardt CDU/CSU 18298 D Verhüllter Reichstag — Projekt für Ber- lin (Drucksache 12/6767) Hans A. Engelhard F.D.P. 18300D Peter Conradi SPD 18275 B Dr. Barbara Höll PDS/Linke Liste . 18302C Dr. Burkhard Hirsch F.D.P. 18278 A Dr. Wolfgang Ullmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 18304A Heribert Scharrenbroich CDU/CSU . 18278D Lisa Seuster SPD 18305 C Dr. Dietmar Keller PDS/Linke Liste . 18280 C Walter Link (Diepholz) CDU/CSU . 18308B Konrad Weiß (Berlin) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 18281 B Winfried Fockenberg CDU/CSU . 18310B Manfred Richter (Bremerhaven) F.D.P. 18282A Dr. Rudolf Karl Krause (Bonese) fraktions los 18311B Dr. Wolfgang Schäuble CDU/CSU . 18283 A Eike Ebert SPD 18286 A Tagesordnungspunkt 11: a) Erste Beratung des von der Bundesre- Dr. Ulrich Briefs fraktionslos 18287 B gierung eingebrachten Entwurfs ei- Freimut Duve SPD 18287 D nes Gesetzes über Sicherheit und Ge- sundheitsschutz bei der Arbeit (Ar-- Namentliche Abstimmung 18288 C beitsschutzrahmengesetz) (Drucksache 12/6752) Ergebnis 18294 A b) Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung Tagesordnungspunkt 10: Bericht der Bundesregierung über den Stand der Unfallverhütung und das Beratung der Unterrichtung durch die Unfallgeschehen in der Bundesrepublik Bundesregierung: Erster Altenbericht Deutschland: Unfallverhütungsbericht der Bundesregierung (Drucksache 12/5897) 1992 (Drucksache 12/6429) Horst Günther, Parl.