Rek 2003-2006

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ergebnisliste 2KKC__1 .Pdf

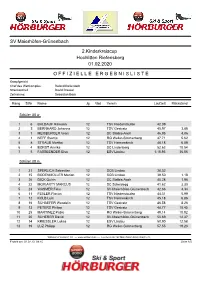

SV Maierhöfen-Grünenbach 2.Kinderkreiscup Hochlitten Riefensberg 01.02.2020 O F F I Z I E L L E E R G E B N I S L I S T E Kampfgericht Chef des Wettkampfes: Roland Ballerstedt Streckenchef: David Dressel Zeitnahme: Sebastian Böck Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand Schüler U8 w 1 6 BALDAUF Ramona 12 TSV Niederstaufen 42.09 2 3 BERNHARD Johanna 12 TSV Gestratz 45.97 3.88 3 7 MEISBURGER Vreni 12 SC Steibis-Aach 46.95 4.86 4 1 NEFF Svenja 12 RG Weiler-Simmerberg 47.71 5.62 5 8 STRAUB Martha 12 TSV Heimenkirch 48.18 6.09 6 4 BORST Annika 12 SC Lindenberg 52.63 10.54 7 5 FASSBENDER Elsa 12 ESV Lindau 1:18.95 36.86 Schüler U8 m 1 21 SPERLICH Sebastian 12 SCB Lindau 38.32 2 15 BODENMÜLLER Marian 12 SCB Lindau 39.50 1.18 3 26 DICK Quirin 12 SC Steibis-Aach 40.28 1.96 4 22 MORIARTY MARCUS 12 SC Scheidegg 41.62 3.30 5 24 WASMER Felix 12 SV-Maierhöfen-Grünenbach 42.66 4.34 6 11 FEßLER Florian 12 TSV Niederstaufen 44.31 5.99 7 12 KOLB Luis 12 TSV Heimenkirch 45.18 6.86 8 16 SCHAEFER Wendelin 12 TSV Gestratz 46.58 8.26 9 13 PETERS Philipp 12 TSV Gestratz 48.77 10.45 10 25 MARTINEZ Pablo 12 RG Weiler-Simmerberg 49.14 10.82 11 20 SCHERER David 12 SV-Maierhöfen-Grünenbach 50.69 12.37 12 14 KRIESSLER Lukas 12 ESV Lindau 50.90 12.58 13 19 LUZ Philipp 12 RG Weiler-Simmerberg 57.55 19.23 WinLaufen Version 11.0 --- www.winlaufen.de --- Lizenziert für: SV Maierhöfen-Grünenbach e.V. -

Gemeinde Hergatz Im Bayerischen Westallgäu Lässt Menschen Mit Eingeschränkter Alltagskompetenz Finden Abwechslung Und Es Sich Sehr Gut Leben

...die Sonnenseite des Westallgäus GemeindeINFOBROSCHÜRE Hergatz www.hergatz.de +++ Wir suchen Grundstücke und Immobilien zum Ankauf +++ Sprechen Sie uns gerne an +++ SIE SUCHEN? WIR HABEN! Bauplätze Wohnungen Gewerbeimmobilien Seit über 30 Jahren sind wir erfolgreich in der Grundstücks- / Immobilienentwicklung und als Bauträger tätig. Für unsere Kunden sind wir stets ein zuverlässiger Partner. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Jürgen & Claudia Gaschler Am Obstgarten 4, 88145 Hergatz Tel. 08385 9228-0 [email protected] www.gaschler-gmbh.de ... die Sonnenseite des Westallgäus Interview mit 1. Bürgermeister Oliver-Kersten Raab Sie sind in Hergatz aufgewachsen. Was schätzen Sie besonders an der Gemeinde? Oliver-Kersten Raab: Das Interesse der Hergatzerinnen und Hergatzer an den zahlreichen Themen, die unsere Gemeinde bewegen. Die Bereitschaft, sich mit konstruktiven Vorschlägen an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde zu beteiligen. Am meisten aber gefällt mir die Art und Weise, wie wir als Men- schen miteinander umgehen. Zu jedem Thema gibt es die unterschiedlichsten Ansichten, die regelmäßig weit auseinandergehen. In der Diskussion respekt- braucht, kann sich auf sein Fahrrad schwingen. Der Königsee – Bodensee – voll miteinander umzugehen und sachlich zu argumentieren ist keine Selbst- Radweg führt auch durch Hergatz. verständlichkeit. Der Ton macht die Musik. Die Hergatzerinnen und Hergatzer beherrschen ihre Instrumente gut. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Hergatz? Oliver-Kersten Raab: Diese Broschüre entstand in der Zeit der Corona-Pande- Welche Bedeutung haben die Vereine für das gesellschaftliche Leben mie. Das gesellige Miteinander war die längste Zeit über nicht möglich. Ich in der Gemeinde? hoffe, dass wir in näherer Zukunft wieder mehr Möglichkeiten haben zuein ander Oliver-Kersten Raab: Die Vereine bilden das Rückgrat des gesellschaftlichen zu finden, sei es auf Festen oder auch innerhalb der Vereine. -

Ausgabe Nr. 3 So. 18.10.2020 Saison 2020/2021

Ausgabe Nr. 3 So. 18.10.2020 Saison 2020/2021 1 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................. 5 Corona-Hygieneregeln ...................................................................................... 7 Spielplan Vorrunde 20/21 - Herren ................................................................... 9 Team I Begegnungen und Tabelle ................................................................... 11 Spielberichte ................................................................................................... 13 Team II Begegnungen & Tabelle ..................................................................... 15 Neuzugänge für Team I und II ......................................................................... 17 Corona-Situation für unsere Jugendmannschaften ........................................ 17 Steckbriefe – Neuzugänge .............................................................................. 19 Unsere Jugend im Überblick ........................................................................... 21 Damenmannschaft .......................................................................................... 25 Damen - Spielberichte ..................................................................................... 27 Spielplan bis zur Winterpause – Damen ......................................................... 29 Das Team der Fußballabteilung ...................................................................... 31 3 -

Hier Spieltdie 21

MusikHier spielt die © jumpingsack – shutterstock.com Sonderveröffentlichung Schwäbische Zeitung und Lindauer Zeitung 21. November 2014 Planen Sie Ihren ug! Vereinsausfl Bei uns spielt die Musik – Komme-Staune-Gute Laune in der SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei mit Deutschlands 1. Bierkrugmuseum Herzlich Willkommen – jeden Freitag können Sie bei uns Live-Musik vom Feinsten bei freiem Eintritt genießen. Auch in unserem Bierkrugstadel, der weit in der SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei mit Deutschlands über die Grenzen hinaus bekannt ist, bieten wir Ihnen von Co- 1. Bierkrugmuseum! Unsere Familienbrauerei in vierter medy und Kabarett bis hin zu Konzerten und Kunstmärkten Generation steht nicht nur für Bierspezialitäten höchs- ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Hier ist ganz ter Qualität, sondern auch für das Erlebnis rund ums bestimmt für alle Altersklassen das Richtige dabei. Bier. Unter dem Motto: „Trinkkultur aus fünf Jahrhun- derten“ laden seit 1994 rund 1.200 Bierkrüge aus Erleben Sie heimelige Gastlichkeit und oberschwä- den Jahren 1550 bis 1925 zu einer spannenden Rei- bische Lebensfreude bei frisch gezapftem natur- se durch die Geschichte des Bieres ein. trübem SCHUSSENRIEDER Original N°1 und ofenfrischen Spezialitäten aus unserer Backstube. Mit unseren zahlreichen Veranstaltungen über das ganze Jahr setzen wir uns für den Erhalt Die Inhaber der privat geführten Familien- und die Wiederbelebung wertvoller Traditionen brauerei Michael und Jürgen Josef Ott und alle ein. Ob zünftige Stimmungs- und Konzert- SCHUSSENRIEDER freuen sich auf Ihren Besuch! musik, Jazz, Rock, Pop, Schlager oder Soul )\;+;! Im urigen Bierkrugstadel, mit Platz für 350 Personen Unsere Braumeister führen Sie bei einer Brauereifüh- $!C)E [ rung durch das traditionsreiche Gebäude, in dem mit gemütlichen Gasträume und der Biergarten für Gruppen tungen statt. -

Genussführer Regional Genießen Vom Westallgäu Bis Zum Bodensee

Genussführer Regional genießen vom Westallgäu bis zum Bodensee e .d w au ww ind .landkreis-l VORWORT VORWORT Alles im Leben hat seine Zeit – auch das Genießen! Jeder genießt gerne. Das ist ganz natürlich. Wenn uns etwas gefällt oder gut schmeckt, dann haben wir Freude daran und genießen es instinktiv. Genuss ist aber weit mehr als nur Essen und Trinken oder sich etwas zu gönnen. Genuss gehört zum Leben und ist ein wichtiger Teil der eigenen Selbstfürsorge. Für ein bewusstes und achtsames Leben. Diese Broschüre möchte Sie einladen, unsere Region mit allen Sinnen zu genießen. Denn es gibt so vieles zu entdecken. Werden Sie zum Genießer und bringen Sie mehr Genuss in Ihren Die Facetten des Alltag und in Ihre Freizeit. Bei einem Spaziergang durch unsere herrliche Bodenseelandschaft. Oder in einem der zahlreichen Wirtshäuser und Restaurants, die mit regionalen Schmankerln Landkreises Lindau den Gaumen verwöhnen. Oder Sie holen sich alle frischen Zutaten selbst auf einem der vielen Wochenmärkte in unserem Landkreis und zaubern sich ein Lieblingsmenü ganz nach Ihrem Geschmack. Einige Anregungen dazu fi nden Sie unter den Rezeptvorschlägen in dieser Broschüre. Der Landkreis Lindau (Bodensee) liegt in der Zum anderen das Bodenseeufer, mit seinem Sie sehen: In unserem Landkreis gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Es ist für jeden etwas südwestlichsten Ecke Bayerns. Genau dort, südlichen Flair und zahlreichen Strandbädern, dabei. wo vier Länder aufeinandertreffen. Und zwar die auf einen Sprung ins erfrischende Nass Deutschland, Österreich, Schweiz und das einladen. Als eines der vielen Highlights, sollte Fürstentum Liechtenstein. Mit seinem 14 km man sich dabei auf keinen Fall die imposante langen Bodenseeufer hat der Landkreis Lindau Lindauer Hafeneinfahrt mit Löwe und Leucht- (Bodensee) eine Fläche von 323 km2 in dem turm entgehen lassen. -

Tarifflyer 2021

2021 gebo , vielseiti An te fach g, k – in on e e ta if – k r d t r lo a a s T C and, e , L bo – dt d e a o i e t D s S i e r P Aitrach Aulendorf Leutkirch Ravensburg Sipplingen Überlingen Wangen tte ba hn, Ra Ba Friedrichshafen s & in Bu ch im Lindenberg au ran & eCard: Lindau ma ata er K in d Jetzt mit izeit! Fre 20% Rabatt ab der nd rbu Allzeit 1 Ve d- ® 1. Fahrt 3 Lan gute – ise kre Fahrt! 1 www.bodo.dePremiumAbokarte www.bodo-eCard.de www.bodo.de Inhalt Dankeschön.....................................1 Fahrpreise / Fahrscheine / Tickets Fahr mit. Fahr mit. Für Dich. Für Alle...........................2 Fahrplanjahr 2021 – das ist neu! ......................4 Für Dich. Fahrpreise.......................................6 Wie ermittle ich meinen Fahrpreis?.....................8 Für Alle. Wo erhalte ich meinen Fahrschein?...................10 Auskünfte und Informationen .....................12 Fahr mit. Für Dich. Für alle. Einzelfahrschein / Anschlussfahrscheine / HandyTicket / DB Navigator / eCard..............................14 Nach einem Jahr, das uns alle herausgefordert Tageskarten.....................................15 hat, sind wir gemeinsam unterwegs in die „neue Monatskarte / Abokarte / PremiumAbokarte Normalität“ des Jahres 2021. Mobil bleiben – ob Abo Mobil63 / Abo Mobil63 Partnerkarte / Abo Mobil18.....16 zum Job, zur Schule, zur Ausbildung oder in der Freizeit – dafür bleibt bodo Ihr zuverlässiger Mitnahmeregelung / Das Abonnementverfahren...........17 Partner für sichere und nachhaltige öffentliche StudiTicket / Anschluss-StudiTicket -

Regional Energy Demand Reports

3sCE417P3 Introduction of Regional Energy Concepts REPORT ON ENERGY DEMAND SIDE ASSESSMENT Action 3.1.3 Regional Energy Demand reports publicity date, author public Carmen Cremer internet Armin Holdschick print Martin Sambale, April 2013 non public This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF The sole responsib ility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Summary Summary .................................................................................................................................... 2 0. Methodology....................................................................................................................... 3 1. Consideration for Energy demand modelling..................................................................... 5 1.1. Description of the concept region ...............................................................................................................5 1.2. Demographic situation and development graphic ............................................................................. 10 1.2.1. Current demographic situation of the concept region...................................................................... 10 1.2.2. Regional trends ............................................................................................................................................. -

1 Passive Leistungen Des Jobcenter Lindau (Bodensee) 2021

Passive Leistungen des Jobcenter Lindau (Bodensee) 2021 1.) Passive Leistungen - Übersicht Pauschalierte Regelleistungen Stand: 28.01.2021 Arbeitslosengeld II Pauschalierte Regelleistungen bei ALG II / Sozialgeld Berechtigte Alleinstehende Partner, wenn Personen unter Kinder von 14 Kinder Kinder von 0 bis beide 25 Jahren bis 17 Jahren von 6 bis 13 5 Jahren Alleinerziehende volljährig ohne eigenen Jahren Volljährige mit sind Haushalt oder minderjährigem die Minderjährige Partner ohne Partner Zustimmung des kommunalen Trägers umziehen § 20 Abs. 2 S. 1 § 20 Abs. 4 § 20 Abs. 2 § 23 Nr. 1 3. § 23 Nr.1 2. Alt. § 23 Nr.1 1. Alt. S. 2 Nr. 2, Alt., § 20 Abs. 3 § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 2020 432,00 € 389,00 € 345,00 € 328,00 € 308,00 € 250,00 € 2021 446,00 € 401,00 € 357,00 € 373,00 € 309,00 € 283,00 € Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe Regelbedarfsstufe 1 2 3 4 5 6 2.) Passive Leistungen - Zusätzliche Leistungen - Für Bezieher von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld die zu zahlenden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung - Leistungen für Unterkunft und Heizung - Mehrbedarfe bei Behinderung, kostenaufwändiger Ernährung und für Alleinerziehende und Schwangere (§ 21 i.V. m. § 23 Nr. 2 und 4) - Leistungen für einmalige, nicht von der Regelleistung umfasste Bedarfe (§ 24 Abs. 3): - Erstausstattung für Bekleidung, auch bei Schwangerschaft und Geburt - Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, therapeutischen Geräten, sowie die Miete der Geräte - Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) (Hinweis: Auf der Grundlage von § 44b Abs. 4 SGB II werden mit Wirkung ab 01.01.2011 die Leistungsbereiche des § 28 Abs. -

Amtsblatt Der Gemeinde Hergatz Und Kirchenanzeiger Der Pfarreiengemeinschaft

Amtsblatt der Gemeinde Hergatz und Kirchenanzeiger der Pfarreiengemeinschaft Nr. 19/2020 28. August 2020 Rufnummern der Gemeinde Rathaus 08385/9213-3 Fax 08385/9213-55 e-mail: [email protected] Bürgermeister, Eheschließungen Herr Raab 08385/9213-41 e-mail: [email protected] Geschäftsstellenleiter Herr Achberger 08385/9213-45 e-mail: [email protected] Kasse, Steueramt, Vorzimmer BM, Tourist-Info Frau Kern 08385/9213-40 e-mail: beate.kern @hergatz.de Bürgerbüro, Gemeindeblatt, Friedhof, Gewerbe Frau von Steht 08385/9213-44 e-mail: ulrike.vonsteht @hergatz.de Soziales, Standesamt, Fundbüro, Homepage Frau Steffey 08385/9213-43 e-mail: andrea.steffey @hergatz.de Bauhof 0175/1854384 Grundschule 08385/9213-50 Fax 08385/9213-52 e-mail: [email protected] Kindergarten „St. Gallus“ 08385/9249870 e-mail: [email protected] Turn- und Festhalle Maria-Thann 08385/640 Turnhalle Wohmbrechts 08385/9213-53 Bürgerstüble 0157/72614671 Zweckverbände (AOL u. WHO) 08381/805-27 Klärwerk Hergatz 08385/1298 Wasserversorgung Handwerksgruppe 08389/9216-0 Behinderten/Seniorenbeauftragte Frau Ingeborg Schuleit 08385/1093 Seniorenbeauftragte Frau Ursula Goldschmid 08385/1236 Jugendbeauftragter Klaus Bilgeri 0170/9043261 Neue Öffnungszeiten Rathaus, Tel. 08385/92133 Montag – Freitag 08.00-12.00 Uhr Donnerstag 14.00-18.00 Uhr Bücherei Montag 08.30 – 11.30 Uhr Donnerstag 16.00 – 18.30 Uhr Wertstoffhof Hergatz, Tel. 08385/923046 Mittwoch und Freitag 14.00-17.00 Uhr Samstag 09.30-11.30 Uhr Volksbank Lindenberg, Tel. 08381/806231 Filiale Wohmbrechts Dienstag 08.30-12.30 Uhr 14.00-16.00 Uhr Donnerstag 08.30-12.30 Uhr 14.00-18.00 Uhr Die Gemeinde Hergatz im Internet: www.hergatz.de 2 Amtsblatt der Gemeinde Hergatz Ladung zur 8. -

Oktober 2019 D Allgemein Oktober 2019

DORFSPIEGEL Informationen der Seegemeinden Nonnenhorn und Wasserburg Oktober 2019 D Allgemein Oktober 2019 Inhaltsverzeichnis Hut ab – wir ziehen den Hut vor Ihnen und laden Sie herzlich ein Allgemein Seite Brandschutz 3 Problemabfall 4 SGM, Schulbusplan 4 Elektrifizierung Südbahn 5 Schifffahrt, Sprechtage 6 St. Johannes, eza 7 Lebenslust: Apfelwochen, Genussherbst 8-9 heitere Anekdoten aus dem Alltag Veranstaltungen 10-14 Gastronomie, Fundamt 15-16 Einladung für pflegende Angehörige zum Gemeinde Wasserburg 21. Elisabethentag Mitteilung Tourist-Info 17 Öffentliche Mitteilungen 18-22 Zeit zum Durchatmen Bücherei, Weltladen 19 Der Landkreis Lindau (Bodensee) und die Chronik 20 Fachstellen für pflegende Angehörige Lindau und Lindenberg laden ein zum 21. Elisabethentag Vereinsnachrichten 23 Gemeinde Nonnenhorn am Freitag, den 25.10.2019 von 14:30 Uhr bis 17:-00 Uhr Öffentliche Mitteilungen 24-27 im St. Anna-Haus · Kirchplatz 4 · 88145 Opfenbach Vereinsnachrichten 27-29 Begrüßung durch die stellvertretende Landrätin Margarete Mader Kirchliche Nachrichten 30 Kleinanzeigen 31 Kaffee und Kuchen mit Unterstützung unserer Kreisrätinnen und Kreisräte. Lebenslust: heitere Anekdoten aus dem Alltag Geschichten von Ingrid Elisabeth Koch – Impressum 11. Jahrgang Wir bitten Sie um Anmeldung bis 18.10.2019 beim Landratsamt Lindau (Bodensee), Elisabethentag Herausgeber: Frau Patzke Tel. 08382/270443 oder bei den Fachstellen für pflegende Angehörige: Gemeinde Wasserburg (Bodensee) Frau Herter, Lindau, Tel. 08382/967433 Thomas Kleinschmidt, Frau Wehle-Woll, -

München - Kempten - Immenstadt - Lindau/- Oberstdorf

Fahrplaninformation - zmĕna jízdního řádu - timetable changes 2019_Jahresfahrplan Korrektur 0, Version 0 München - Kempten - Immenstadt - Lindau/- Oberstdorf Die Züge fallen zwischen Hergatz und Lindau Hbf aus. 3 Züge fallen zwischen Immenstadt und Lindau Hbf aus. Mittwoch, 10.04.2019 (22:00 Uhr) – Samstag, 27.04.2019 (1:00 Uhr) außer am Samstag, 13.04.2019 Aufgrund von Bauarbeiten entfallen von Mittwoch, 10.04.2019 (22:00 Uhr) bis Samstag, 27.04.2019 (1:00 Uhr) alle ALX zwischen Lindau Hbf und Hergatz. • ALX 84118 verkehrt bereits ab Immenstadt – Lindau Hbf im Schienenersatzverkehr. • ALX 84101 und ALX 84103 (außer 19.04. und 22.04.2019) verkehren ab Lindau Hbf bis Immenstadt im Schienenersatzverkehr. Bitte beachten Sie diese Änderungen bei Ihrer Reiseplanung. Berücksichtigen Sie bitte auch die möglicherweise längeren Fahrzeiten des Schienenersatzverkehrs und nutzen Sie gegebenenfalls frühere Verbindungen, um Anschlusszüge zu erreichen. Details entnehmen Sie bitte den Fahrplantabellen. Für die Ihnen entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Verständnis. Lage der SEV-Haltestellen: Tarif- und Beförderungsbestimmungen: Immenstadt - Busbahnhof Bussteig 1 Bei Früherlegung oder Späterlegung wird aus Kulanz die zeitliche Gültigkeit für alle Oberstaufen - Bahnhof bei der DLB gültigen Tarife entsprechend der regulären Fahrzeiten der Züge Röthenbach (Allgäu) - Bahnhof gewährt. Es entsteht kein nachträglicher Anspruch auf Ausgleich/Erstattung. Heimenkirch - Bahnhalt Hergatz – Bussteig 1 In den Bussen des Schienenersatzverkehrs gelten die Tarif- und Lindau Hbf - Bussteig 1 Beförderungsbestimmungen der ausgefallenen Züge. Im Bus ist die Fahrradmitnahme nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich. Deshalb kann eine Beförderung nicht garantiert werden. Kinderwagen werden in beschränktem Umfang transportiert. Mobilitätseingeschränkte Personen können grundsätzlich befördert werden. Da ohne vorherige Anmeldung aber nicht sichergestellt werden kann, dass ein entsprechender Bus (z. -

Kreisgruppenrundbrief 2019 Sendungen »Sterns Stunde« Wurden Zur Lindenberger Waldseegebiet Ein

Schindlerwiese endlich gerettet Erfolgreiches Volks Arbeitskreis Ellhofen Umweltbildung Die Schindlerwiese als letztes großes Bever-Platz« auf, worin die Schindlerweise begehren »Artenvielfalt Wer möchte zukünftig unseren Arbeitskreis Ellhofen unterstützen? Wir freuen uns auch Die erfolgreiche Kooperation mit dem grünes Auge am Nordufer des kleinen Sees als Schutzgut festgeschrieben wird. Der über Personen aus Weiler (& Simmerberg), Scheidegg und Lindenberg, die tatkräftig mit Naturerlebniszentrum Allgäu setzten wir in Lindau war immer wieder das Ziel von andere Teil des Planes, auf dem bisherigen – Rettet die Bienen« anpacken wollen. Bitte wenden Sie sich an die Kreisgruppe Lindau oder Herrn Jörgen Brauer, fort: 18 Exkursionen mit Schulen und Kin- Begehrlichkeiten. Seit 1989 kämpfte die Parkplatz ein Parkhaus und Hotel zu errich- Telefon: 08384 410. dergärten des Landkreises wurden gebucht. Kreisgruppe um ihren Erhalt. Die städtische ten, ist dagegen wenig erfreulich. Die Groß- Das von der ÖDP angestoßene Volksbe- Ein Blühbotschafterprojekt wurde mit der Politik brauchte lange, bis sie ihre Wertig- bauten (20 m Höhe) vor der Inseleinfahrt gehren war nicht nur im übrigen Bayern, Freien Schule durchgeführt. Auch mit Gäs- keit erkannte. 2015 erreichte die Bunte Liste sind städtebaulich verheerend und werden sondern auch im Landkreis Lindau ein voller Frauenschuh blühte 2018 explosionsartig ten der Jugendherberge hatten wir zwei einen Mehrheitsbeschluss zum Schutz. Jetzt von uns abgelehnt. Erfolg. 9553 Wahlberechtigte trugen sich in Bachexkursionen. Die Umweltbildnerinnen legt die Stadt den Bebauungsplan »Karl- der Zeit vom 31. 1. bis 13. 2. 2019 in die amt- Auch 2018 führte der Arbeitskreis Ellhofen mit Helfern aus dem ganzen Landkreis die Claudia Grießer, Ramona Krause und Angela lichen Melderegister ein (16,1 %, bayernweit Pflegemaßnahmen im Frauenschuhgebiet durch.