EG-Wasserrahmenrichtlinie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018.07.01. Der Sudmerberg

2018.07.01. Der Sudmerberg. Ein Spaziergang. Wie ein in der Länge halbiertes Osterei liegt der Sudmerberg nördlich zwischen Goslar und Oker. Den höheren, rundlichen Boden gegen den Harz, die flachere Spitze (317m) nach Nordnordost ausgerichtet. Auf der Höhe (354m) steht eine Turmwarte, die früher vor anrückenden Feinden oder Freunden, Goslar warnen konnte. Heute als geschlossener Aussichtsturm degradiert. Dicht daneben strahlt ein viel höherer neuzeitlicher Umsetzer Weltgeschehen in die Haushalte. Meist sind seine Wege die zu ihm führen, breite Fahrwege. Nur wenige kleine Pfade führen den Wanderer durch seine Gebüsche und wachsende Wälder. Wahrscheinlich ist das ein Grund, dass er trotzt seiner markanten Lage nicht im Besucheransturm leidet. Doch wenn man sich einmal aufmacht ihn besucht, wird er bestimmt mit einem Wiederkommen bedacht. Seine Flanken sind angekratzt von aufgelassenen Steinbrüchen die für die benötigten Steine der Festungsanlagen, der Kirchen, der Haussockel von Goslar dienten und immer noch dienen. Verfestigter Meeresboden, Kalksandstein, ähnlich unserem Butterberg, ist es der ihn in fast waagerechten Schichten durchzieht, er ist es, der hier meist abgebaut wurde. Während unser Butterberg, der Langenberg bei der Harzanhebung klemmte, zerbrochen wurde und wie die Seiten eines Buches umgeblättert und nicht wieder zugeklappt wurden, so schwamm der "Sudmer", wie ihn viele nennen, auf der zähflüssigen Gesteinsmasse am Rand des entstehenden Harzes auf und blieb wie ein ungelesenes Buch liegen. So versuche ich wenigstens diesen Teil des Auf-, den Umbruch der Erdkruste in unserer Heimat zu verstehen. Geht der Blick von irgendeinem Hügel um Bad Harzburg gen Westen schiebt er sich immer in den Blick. Er lockt förmlich, aber nur wenige folgen seinem Ruf. -

Originaldokument Als PDF-Datei

20. Wahlperiode Drucksache 20/3536 HESSISCHER LANDTAG 26. 11. 2020 Kleine Anfrage Günter Rudolph (SPD) vom 01.09.2020 Zustand von Straßen und Brücken im Schwalm-Eder-Kreis – Teil I und Antwort Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen Vorbemerkung Fragesteller: Eine gute infrastrukturelle Versorgung eines ländlich geprägten Schwalm-Eder-Kreis ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die Zukunftschancen einer gesamten Region. Hierbei ist es wichtig, die Zustandsbe- schreibung der einzelnen Straßen und Brückenbauwerke genau zu kennen und hieraus Erfordernisse für Sanie- rung und ggf. Neubau ableiten zu können. Dabei ist die abstrakte Summe der Investitionen nur ein Indikator. Wichtiger Indikator der Beurteilung nach einer guten Infrastruktur ist der ins Verhältnis gesetzte Anteil an guten, sanierungsbedürftigen und dringend sanierungsbedürftigen Straßen und Brücken und dessen Verände- rung. Vorbemerkung Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen: Bei Regierungsantritt der Landesregierung in der 19. Legislaturperiode im Jahre 2014 befand sich über ein Fünftel des Landesstraßennetzes in einem sehr schlechten Zustand. Der Sanierungsstau hatte sich teilweise über Jahrzehnte aufgebaut. Als Reaktion startete die Landesregierung die Sa- nierungsoffensive 2016 bis 2022, die schrittweise in Einzelmaßnahmen investiert und den Grund- satz „Sanierung vor Neubau“ verfolgt. Hierfür wurde anhand einer Prioritätensetzung nach fach- lichen, objektiven und transparenten Kriterien, wie Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Ver- kehrsqualität, Umfeldsituation und Straßenzustand ein Straßenbauprogramm für sieben Jahre auf- gestellt. Mit diesem Programm werden mittlerweile rund 600 Mio. € für gut 700 Einzelmaßnahmen auf- gewendet. Dadurch konnte der Anteil von Sanierungs- und Erhaltungsausgaben an den Investiti- onsmitteln von ca. 72 % im Jahr 2014 auf ca. 90 % im Jahr 2019 gesteigert werden. Insgesamt konnten die Investitionen in die Landesstraßen erheblich gesteigert werden. -

Ostwestfalen - Lippe

Nr. 36 1988 Ornithologisches Mitteilungsblatt für OSTWESTFALEN - LIPPE HERAUSGEBER: BUND FÜR VOGELSCHUTZ OSTWESTFALEN E.V . Beckhausstraße 255, 4800 Bielefeld 1 1 ) NATURWISSENSCHAFTLICHER VEREIN FÜR BIELEFELD UND UMGEGEND E.V. Kreuzstraße 38, 4800 Bielefeld 1 (Naturkunde-Museum) -\ : 2\__-1, Manuskriptrichtlinien Beiträge zur Avifaunistik und zum Vogelschutz in Ostwestfalen Lippe werden erbeten auf Lochkarten (Gratis- Bezug durch Natur wiss. Verein Bielefeld) oder auf DIN- A- 4- Seiten. Da der Bericht nicht neu gesetzt, sondern durch Umkopieren der Originale zusammengestellt wird, bitten wir folgende Richtlinien unbedingt zu beachten: 1. Maschinenschrift, einzeiliger Abstand, Zeilenlänge annähernd 17 cm, aber nicht darüber. 2. In der ersten Zeile eines jeden Artikels stehen die Kenn z i ff er der Art ( S c h J_ ü s s e 11 ist e s . S . 6 )-, . Artname (unterstrichen), Datum, Individuenzahl, Ort unu evtl. fort- laufend weitere Angaben. 3 . Der Ortsbeschreibung ist die Angabe des jeweiligen Kreises (Bi DT, GT, HX, MI, PB) hinzuzufügen . Der Autorenname (Fa- milienname mit abgekürztem Vornamen) ist nach Möglichkeit in die letzte Zeile einzubeziehen. 4 . Zur Angabe der Geschlechter werden nur die Symbole d'und ~ verwendet, nicht die im Geflügelhandel Üblichen "Dezimal zahlen". 5. Die Artenauswahl ist der Schlüsselliste zu entnehmen 6. Redaktionsschluß ist jeweils der 31 . Januar eines jeden Jahres. 7. Die Autoren sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich. Dies gilt vor allem für die Weitergabe von Beobachtungen Dritter. 8 . Doppel- Veröffentlichung ist unerwünscht~ Bereits in anderen Zeitschriften erschienene oder zur Veröffentlichung vor ge sehene Beiträge werden nicht im "Mitteilungsblatt" aufge nommen. ·Beispiel : L 45 Kleinspecht - 18 . 4.85 1 ö' trommelt und ruft am Gut Bustedt, Hiddenhausen (HF) : Nur 1 Tag beobachtet, keine Brut. -

Vorbereitende Untersuchungen Gem. § 141 Baugb

ERGEBNISBERICHT Stadt Goslar Vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB Kaiserpfalzquartier und südliche Wallanlagen Ergebnisbericht | Vorbereitende Untersuchungen gem. § 141 BauGB Auftraggeber Stadt Goslar Charley-Jacob-Straße 3 38640 Goslar Auftragnehmer Niedersächsische Landgesellschaft mbH Geschäftsstelle Hannover Arndtstraße 19 30167 Hannover Tel.: 0511 / 123 - 208 - 30 Autoren Anna-Theresa Richter, M.Sc. Stadt- und Regionalentwicklung Anika Krystin Beverburg, M.A Stadt- und Regionalentwicklung Jantje Appel, M.A. Geographien ländlicher Räume Dieses Konzept, seine sachlichen und formalen Bestandteile sowie grafischen Ele- mente und / oder Abbildungen / Fotos sind – sofern nicht anders angegeben – Eigen- tum der NLG. Jedwede Nutzung und / oder Übernahme und / oder Veröffentlichung, auch in Auszügen, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch die NLG. © NLG 2018 Letzte redaktionelle Änderung am 03.09.2018 2 Niedersächsische Landgesellschaft mbH INHALT 1 Vorbemerkungen 5 1.1 Anlass und Aufgabenstellung 5 1.2 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 6 1.3 Organisation und Methodik der Bearbeitung 7 1.4 Die Programmkomponente „Zukunft Stadtgrün“ 9 2 Rahmenbedingungen und tendenzen der gesamtstädtischen Entwicklung 10 2.1 Kurzcharakteristik der Stadt Goslar 10 2.2 Überregionale und regionale Verkehrsinfrastruktur 11 2.3 Landschaft und Natur 12 2.4 Bevölkerungsentwicklung 13 2.5 Tourismus 16 3 Bestandsanalyse im Untersuchungsgebiet „Kaiserpfalz und südliche Wallanlagen 18 3.1 Kurzcharakteristik des Untersuchungsgebietes 18 3.1.1 Standortbeschreibung und -abgrenzung 19 3.1.2 Historie des Untersuchungsgebietes 22 3.2 Vorhandene Planungsunterlagen 25 3.3 Thematische Bestandsanalyse 28 3.3.1 Bereich „Zwischen Judenteichen und Breitem Tor“ 29 3.3.1.1 Wesentliche Gestaltelemente/Gebietscharakteristika 29 3.3.1.2 Erschließung/Infrastruktur 33 3.3.2 Bereich „Kaiserpfalzquartier“ 35 3.3.2.1 Teilbereich „Kahnteich“ 35 3.3.2.2 Teilbereich „Ehem. -

IPW Folder 62011.Indd

Industriepark Walsrode Die Unternehmen auf einen Blick Industriepark Walsrode Der ca. 130 ha große Industriepark Walsrode verfügt über alles, was Unternehmen für ihre industrielle Pro- duktion brauchen: gute Verkehrsanbindung, vielfältige Dienstleistungen, hoch entwickelte Infrastruktur und Ver- sorgungssysteme, passende Produktionsgebäude und erschlossenes Erweiterungsgelände – und nicht zuletzt einen guten Draht zu Kommune und Bevölkerung. Unternehmen, die hier ihre Produktion aufnehmen wollen, können schnell starten und sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Alles andere unter- stützt das Industriepark-Management. Der Industrie- park Walsrode bietet vor allem produzierenden Unter- nehmen der Chemischen und Kunststoff verarbeitenden Industrie überzeugende Vorteile, sowie allen Unter- nehmen, die einen hohen Bedarf an Infrastruktur haben. Leitung: G. Lieske Mitarbeiter: 4 (Industriepark Office) Adresse: August-Wolff-Straße 13 | 29699 Bomlitz Telefon: +49 5161 44-0 Fax: +49 5161 44 14-0 E-Mail: [email protected] Internet: www.industriepark-walsrode.de Dow Wolff Cellulosics GmbH Dow Wolff Cellulosics ist bevorzugter Partner für die Entwicklung und Anwendungsberatung von Cellulose- Derivaten. Unsere hoch spezialisierten Cellulose-Derivate sowie verwandte Produkte erfüllen in Märkten wie Nah- rungsmittel, Körperpflege, Pharma, Bau, Farben und einer Vielzahl weiterer Märkte in den unterschiedlichsten Anwendungen wichtige Funktionen. Kontinuierliche Investitionen in Forschung und modernste Technologien sind die -

The Town of Bad Fallingbostel

Stadt Bad Fallingbostel informiert mit der Kernstadt Bad Fallingbostel und den Ortschaften Dorfmark Jettebruch Mengebostel Riepe und Vierde Park Hotel Berlin Ihre erste Adresse in Bad Fallingbostel. Hochwertiges Hotelinterieur und unser Restaurant Leonard mit deutsch-mediterranen Spezialitäten. Ihr persönlicher Service im Park Hotel Berlin Düshorner Straße 7, 29683 Bad Fallingbostel, Tel.: 0 51 62-9 00 06 0, Fax: 9 00 06 25 E-mail: [email protected] Internet: www.hotel-berlin-online.de Grußwort / Welcome Herzlich willkommen Welcome to the in der Kreisstadt county seat Bad Fallingbostel! of Bad Fallingbostel! Liebe neue Mitbürgerinnen und Mitbürger, Dear new fellow citizens, ich freue mich sehr, dass Sie nach Bad Fallingbostel gezogen sind. Sie I am very pleased that you have found your way to Bad Fallingbostel. You werden schnell merken, wie angenehm es ist, in der Kreisstadt zu wohnen. will quickly realize how pleasant it is to live in the district town. A lot of Viele öffentliche Einrichtungen stehen Ihnen zur Verfügung, Sport- und public establishments are at your disposal, sports and leisure complexes Freizeitstätten lassen keine Langeweile aufkommen, das Kulturprogramm will make sure you don’t get bored, there are a wide range of cultural pro- ist breit gefächert und natürlich gibt es in Bad Fallingbostel auch entspre- grammes and there are of course also suitable offers for the health-cons- chende Angebote für Gesundheitsbewusste. Die Landschaft im Stadtgebiet cious. The countryside in the municipal area is varied - ramblers, cyclists ist abwechslungsreich – Wanderer, Radfahrer und Reiter werden das zu and equestrians will appreciate this. There are three large leisure parks schätzen wissen. -

Weser-Lutter)

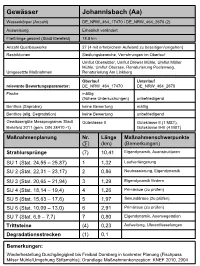

Gewässer Johannisbach (Aa) Wasserkörper (Anzahl) DE_NRW_464_17470 / DE_NRW_464_2670 (2) Ausweisung Erheblich verändert Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld) 18,8 km Anzahl Querbauwerke 27 (4 mit erheblichem Aufwand zu beseitigen/umgehen) Restriktionen Siedlungsbereiche, Verrohrungen im Oberlauf Umflut Oberwittler, Umflut Drewer Mühle, Umflut Möller Mühle, Umflut Obersee, Renaturierung Poetenweg, Umgesetzte Maßnahmen Renaturierung Am Linkberg Oberlauf Unterlauf relevante Bewertungsparameter: DE_NRW_464_17470 DE_NRW_464_2670 Fische mäßig (frühere Untersuchungen) unbefriedigend Benthos (Saprobie) keine Bewertung mäßig Benthos (allg. Degradation) keine Bewertung unbefriedigend Gewässergüte Messprogramm Stadt Güteklasse II Güteklasse II (1 MST), Bielefeld 2011 (gem. DIN 38410 -1) Güteklasse II-III (4 MST) Maßnahmenplanung Nr. Länge Maßnahmenschwerpunkte (∑) (km) (Bemerkungen) Strahlursprünge (7) 10,41 Eigendynamik, Auenstrukturen SU 1 (Stat. 24,55 – 25,87) 1 1,32 Laufverlängerung SU 2 (Stat. 22,31 – 23,17) 2 0,86 Neutrassierung, Eigendynamik SU 3 (Stat. 20,65 – 21,94) 31,29Eigendynamik fördern SU 4 (Stat. 18,14 – 19,4) 41,26Primäraue (zu prüfen) SU 5 (Stat. 15,63 – 17,6) 51,97Sekundäraue (zu prüfen) SU 6 (Stat. 10,09 – 13,0) 62,91Primäraue (zu prüfen) SU 7 (Stat. 6,9 – 7,7) 7 0,80 Eigendynamik, Auenvegetation Trittsteine (4) 0,23 Aufweitung, Uferentfesselungen Degradationsstrecken (1) 0,1 Bemerkungen: Wiederhestellung Durchgängigkeit bis Freibad Dornberg in konkreter Planung (Fischpass Milser Mühle/Umgehung Stiftsmühle); Grundlage Maßnahmenkonzeption: KNEF 2010, 2004 Gewässer Beckendorfer Mühlenbach Wasserkörper (Anzahl) DE_NRW_46422_0 Ausweisung Erheblich verändert Fließlänge gesamt (Stadt Bielefeld) 6,3 km Anzahl Querbauwerke 10 Restriktionen - Umgesetzte Maßnahmen Beseitigung zahlreicher Abstürze relevante Bewertungsparameter: Fische mäßig Benthos (Saprobie) keine Bewertung Benthos (allg. Degradation) keine Bewertung Gewässergüte Messprogramm Stadt Güteklasse II im Oberlauf; II-III im Mittellauf; II im Unterlauf Bielefeld 2011 (gem. -

Fahrzeuge Und Streckenbeschreibung

Die Böhmetal-Kleinbahn Das Konzept und die Umsetzung Die Böhmetal-Kleinbahn hat ein Museumskonzept aufgrund der Vorgaben des Deutschen Museumsbundes – bei denen die Gesellschaft Mitglied ist – erarbeitet, dass jeder Interessierte in der Homepage www.klbg-ggmbh.de/museumskonzept.html einsehen und herunterladen kann. Dabei wurde auf die örtlichen Gegebenheiten ebenso Rücksicht genommen, wie auf historische Belange. Der Frage, wie hätte eine Landwirtschaftsbahn ausgesehen, wenn sie um 1890 zwischen Walsrode und Böhme gebaut worden wäre, ist dabei besonderer Raum gewidmet worden. Mit den Originalfahrzeugen und Nachbauten möchten wir einen authentischen Kleinbahnbetrieb in allen ihren Facetten darstellen – vom Bummelzug mit Gütertransport über den Express mit Postbeförderung, einem Güterzug bis hin zum Lumpensammler mit Boot- und Radbeförderung. Auch landwirtschaftliche Gerätschaften aus der Zeit der Kleinbahnen wurde gesammelt und soll ausgestellt werden. Im Eisenbahnerwohnhaus ist eine kleine Bibliothek eingerichtet. Wie zu Zeiten des Kleinbahnbetriebes laufen Hühner, Kaninchen, Gänse und anderes Kleinvieh auf dem Hof herum. Im denkmalgeschützten Original-Wellblechbahnhof können Bahnsteigkarten sowie Espressgutkarten und Fahrkarten erworben werden. Unsere Gäste sollen einen erholsamen, entschleunigten Urlaubstag erleben! . Die Böhmetal-Kleinbahn Die Fahrzeuge und ihre Herkunft Lok 4 stammt von der Norddeutschen Affinerie in Hamburg- Veddel. Sie kam 1974 nach Holm-Seppensen, um dort die Personenzüge zu ziehen. Bei der MPSB waren solche Loks nach dem Krieg im Einsatz. Sie befindet sich in Aufarbeitung Die Böhmetal-Kleinbahn Die Fahrzeuge und ihre Herkunft Lok 18 stammt aus Argentinien von einer Zuckerfabrik. Oren- stein & Koppel hatten sie für die Heeresfeldbahn entwickelt. 2018 konnten wir die Lok mit ZILE-Mitteln erwerben. Auch die MPSB hatte zwei im Einsatz. Sie wird z.Zt. -

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen Planfeststellungsunterlage Zum

K+S Aktiengesellschaft Antrag auf Planfeststellung Hartsalzwerk Siegfried-Giesen Planfeststellungsunterlage zum Rahmenbetriebsplan Unterlage I – Bearbeitungsgrundlagen I-13 Flussgebietsmodell Erstellung der Unterlage: ………………………………. ………………………………. (Dr. H. Lohr) (H. Keller) Sustainability SYDRO Consult GmbH K+S KALI GmbH Mathildenplatz 8 Projektgruppe 64283 Darmstadt Siegfried-Giesen Kardinal-Bertram-Straße 1 31134 Hildesheim Aufgestellt: Hildesheim, den 17.12.2014 Antragsteller / Vorhabensträger K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel/Deutschland K+S Aktiengesellschaft vertreten durch: K+S KALI GmbH Projektgruppe Siegfried-Giesen Kardinal-Bertram-Straße 1 31134 Hildesheim Hartsalzwerk Siegfried-Giesen Planfeststellungsunterlage zum Rahmenbetriebsplan Unterlage I – Bearbeitungsgrundlagen I-13 Flussgebietsmodell Leine Antragsteller/ Vorhabensträger: K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel/Deutschland K+S Aktiengesellschaft vertreten durch: K+S KALI GmbH Projektgruppe SG Kardinal-Bertram-Straße 1 31134 Hildesheim Erstellung der Unterlage: Ingenieurgesellschaf für Hydrologie, Wasserwirtschaft und Informationssysteme mbH Mathildenplatz 8 64283 Darmstadt Datum: Hildesheim, den 17.12.2014 K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG Hartsalzwerk Siegfried-Giesen Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ...................................................................................................................................... I Tabellenverzeichnis ............................................................................................................................... -

Maßnahmenprogramm Hessen 2021-2027 Anhang 7

Maßnahmenprogramm Hessen 2021-2027 Anhang 7 Kommunale Kläranlagen mit Einleitung in Oberflächenwasserkörper (OWK), die keinen guten ökologischen Zustand aufweisen und in denen der Orientierungswert für Ammoniumstickstoff nach der OGewV überschritten wird Nr. Zuständige Behörde Kläranlage Name Ausbaugröße Größenklasse Wasserkörper Wasserkörper Name 1 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Alsbach-Hähnlein / Alsbach 25.000 4 DEHE_239628.1 Unterer Fanggraben 2 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Babenhausen 36.000 4 DEHE_2476.1 Gersprenz/Dieburg 3 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Bensheim 90.000 4 DEHE_23954.1 Unterer Winkelbach 4 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Bickenbach 32.000 4 DEHE_239628.1 Unterer Fanggraben 5 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Brensbach 29.333 4 DEHE_2476.2 Gersprenz/Reinheim 6 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Breuberg / Hainstadt 36.500 4 DEHE_2474.1 Untere Mümling 7 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Bürstadt 27.000 4 DEHE_239324.1 Rinne 8 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Darmstadt 240.000 5 DEHE_23986.1 Landgraben/Griesheim 9 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Dieburg 30.000 4 DEHE_2476.1 Gersprenz/Dieburg 10 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Dietzenbach 45.000 4 DEHE_247928.1 Bieber/Rodgau 11 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Dreieich / Buchschlag 85.000 4 DEHE_2398.3 Schwarzbach/Walldorf 12 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Griesheim 50.000 4 DEHE_23986.1 Landgraben/Griesheim 13 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Groß-Gerau 45.000 4 DEHE_23984.1 Mühlbach/Großgerau 14 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Groß-Umstadt / Richen 35.000 4 DEHE_24766.1 Unterer Ohlebach 15 RP Darmstadt, Abt. Umwelt Darmstadt Groß-Zimmern 27.500 4 DEHE_2476.1 Gersprenz/Dieburg 16 RP Darmstadt, Abt. -

Runder Tisch Werre / Bega (WES 1300, WES 1600) 13.Mai 2014, Detmold, Leopoldstraße

Runder Tisch Werre / Bega (WES 1300, WES 1600) 13.Mai 2014, Detmold, Leopoldstraße Inhaltsübersicht Tagesordnung Deckblatt und Tagesordnung 10:00 1. Begrüßung und Einführung (Birgit Rehsies, BezReg) Einblicke in das biologische Monitoring pro Planungseinheit (Ulrich Volkening, BezReg) Planungseinheitensteckbrief 2. Situation in den Planungseinheiten Defizitanalyse Istzustand (Andrea Püschel, BezReg) Karte: Ökologischer Zustand Stand der Umsetzung im Kreis Lippe (Jürgen Benning, Kreis Lippe) Karte: Gewässerstrukturgüte Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Beratungskonzepts zur Sicherung/Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer (Landwirtschaftskammer, Bezirksstelle für Agrarstruktur) 3. Handlungsbedarf Übersicht Monitoringkomponenten (Birgit Rehsies, BezReg) 4. Diskussion 16:00 5. Abschluss (Birgit Rehsies, BezReg) einschließlich Kaffee- und Mittagspause 4.4 PE_WES_1300: Werre Monitoring-Komponenten nach OGewV 4.4.1 Allgemeine Informationen zur Planungseinheit weitere gesetzlich nicht verbindlich Stoffe (D4- Liste) Hydromorphologie (Anlage 3) Gebietsbeschreibung (Wasserhaushalt, Im Werregebiet leben ca. (z.B.Mikroschadstoffe, Biozide, PSM) Durchgängigkeit, Morphologie) 279.000 Einwohner. Es ist Flussgebiet Weser etwa 437 km² groß und Bearbeitungsgebiet Ober-/Mittelweser erstreckt sich vom Teuto- Teileinzugsgebiet Weser NRW burger Wald, zwischen Planungseinheit PE_WES_1300 den Städten Oerlinghau- Bezeichnung Werre Biologie (Anlage 3, 4) ACP (Anlage 3, 6) Chemie (Anlage 7) sen und Horn Bad- Geschäftsstelle Weser NRW Fläche 437 -

Regionales Raumordnungsprogramm Für Den Landkreis Heidekreis

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Heidekreis ENTWURF 2015 Begründung I N H A L T II I N H A L T T A B E L L E N ................................................................................................................. 4 A B K Ü R Z U N G E N ..................................................................................................... 5 1 ZIELE UND GRUNDSÄTZE ZUR GESAMTRÄUMLICHEN ENTWICKLUNG DES LANDKREISES HEIDEKREIS .......................... 1 1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landkreises Heidekreis .................. 1 1.2 Einbindung in die norddeutsche und europäische Entwicklung ........................ 5 2 ZIELE UND GRUNDSÄTZE ZUR ENTWICKLUNG DER SIEDLUNGS- UND VERSORGUNGSSTRUKTUR .............................................. 9 2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur ..................................................................... 9 2.1.1 Schwerpunkt- und Entwicklungsaufgaben ......................................................... 10 2.1.2 Vorranggebiete industrielle Anlagen ................................................................. 11 2.2 Entwicklung der Zentralen Orte ....................................................................... 11 2.3 Entwicklung der Versorgungsstrukturen ........................................................... 12 3 ZIELE UND GRUNDSÄTZE ZUR ENTWICKLUNG DER FREIRAUMSTRUKTUREN UND FREIRAUMNUTZUNGEN .............. 13 3.1 Entwicklung eines landesweiten Freiraumverbundes und seiner Funktionen . 13 3.1.1 Elemente und Funktionen des landesweiten Freiraumverbundes