„Am Mühlbach II“ in Weingarts

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Medtech Companies

VOLUME 5 2020 Medtech Companies Exclusive Distribution Partner Medtech needs you: focused partners. Medical Technology Expo 5 – 7 May 2020 · Messe Stuttgart Enjoy a promising package of benefits with T4M: a trade fair, forums, workshops and networking opportunities. Discover new technologies, innovative processes and a wide range of materials for the production and manufacturing of medical technology. Get your free ticket! Promotion code: MedtechZwo4U T4M_AZ_AL_190x250mm_EN_C1_RZ.indd 1 29.11.19 14:07 Medtech Companies © BIOCOM AG, Berlin 2020 Guide to German Medtech Companies Published by: BIOCOM AG Luetzowstrasse 33–36 10785 Berlin Germany Tel. +49-30-264921-0 Fax +49-30-264921-11 [email protected] www.biocom.de Find the digital issues and Executive Producer: Marco Fegers much more on our free app Editorial team: Sandra Wirsching, Jessica Schulze in the following stores or at Production Editor: Benjamin Röbig Graphic Design: Michaela Reblin biocom.de/app Printed at: Heenemann, Berlin Pictures: Siemens (p. 7), Biotronik (p. 8), metamorworks/ istockphoto.com (p. 9), Fraunhofer IGB (p. 10) This book is protected by copyright. All rights including those regarding translation, reprinting and reproduction reserved. tinyurl.com/y8rj2oal No part of this book covered by the copyright hereon may be processed, reproduced, and proliferated in any form or by any means (graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or via information storage and retrieval systems, and the Internet). ISBN: 978-3-928383-74-5 tinyurl.com/y7xulrce 2 Editorial Medtech made in Germany The medical technology sector is a well-established pillar within the healthcare in- dustry in Germany and one of the major drivers of the country’s export-driven eco- nomic growth. -

Der Herbst Ist Da!

48. Jahrgang www.neunkirchen-am-brand.de • 1.10.2020 Nr. 19 Der Herbst ist da! Die Tage werden merklich kühler, die ersten Blätter färben sich bunt und langsam hält der Herbst Einzug. Eigentlich die Jahreszeit mit den so beliebten Kirchweihen. Eigentlich, denn wie so oft in diesem für alle „besonderen“ Jahr, muss unsere Neunkirchner Kerwa leider aufgrund der Abstands- und Hygieneauflagen abgesagt werden. In diesem Zusammenhang muss bedauerlicherweise auch der verkaufsoffene Sonntag weichen. Gern wäre die Marktgemeinde dem nachvollziehbaren Wunsch der Ladenbesitzer nach etwas finanziellem Ausgleich an diesen für sie besonders harten Zeiten nachgekommen, musste sich aber dem bayerischen Ladenschlussgesetz beugen. Dieses besagt, dass für einen verkaufsoffenen Sonntag eine sogenannte Anlassbezogenheit vorliegen muss. Nur an Sonntagen, die in Verbindung zu einem „Markt“ bzw. besonderem Anlass stehen (wie eben der Kirchweih), dürfen die Einzelhändler ihre Läden öffnen. Als kleiner Ausgleich dafür werden unsere Einzelhändler am 17.10.2020 einen verlängerten Einkaufs-Samstag durchführen und freuen sich auf viele interessierte Besucher. Wir wünschen uns allen, dass wir trotz anhaltender Corona-Beschränkungen auch in diesem Herbst die schönen Seiten entdecken können: ein Spaziergang durch raschelndes Laub, Pilze sammeln, Drachen steigen lassen und die goldene Herbstsonne genießen. Im Namen der Markgemeinde Ihr Martin Walz. Sanierung Gehwege Ermreuth leckeren Birnen, Äpfeln und Zwetschgen. Wer sich etwas rats Neunkirchen am Brand (GeschO) zu behandeln. AKTUELLES AUS ungespritztes Obst holen möchte, darf sich gerne selbst (7) Die Beiräte besitzen keine eigene Rechtspersönlich- Ab dem 28.09.2020 beginnen die Sanierungen der Gehwe- bedienen. Natürlich bitte schonend mit den Bäumen um- MARKTGEMEINDERAT UND keit und können daher nicht Träger vermögensrecht- ge entlang der Ermreuther Hauptstraße. -

Gemeinde Kunreuth Gemeinde Leutenbach Markt Neunkirchen A

Markt N Egloffstein S I oF 67 Wasserwiesenbach 26 P I HsNr. 143 HsNr. 141 HsNr. 145 Wasserwiesenbach 131 HsNr. 140 HsNr. F I 1 P S I HsNr. 142 HsNr. HsNr. 147 F IV I F 86 I FI HsNr. 149 F 101 HsNr. 144 HsNr. I 112 85 64 58 53 S 94 II F I HsNr. 151 45 oF I 106 48 HsNr. 146 P 49 HsNr. I 150 HsNr. 46 90 130 I HsNr. 148 HsNr. 51 I HAIDHOF 50 59 43 44 oF 11 25 9 20 109 F P oF I I I 15 oF S 32 I 40 42 41 60 II oF 12 I 13 P 14 oF 31 I oF 27 23 10 111 18 87 HsNr. 36 oF 5 oF 152 HsNr. 7 37 29 5 oF S 30 38 I F 77 66 I 56 HsNr. 40 HsNr. oF II 41 HsNr. 42 HsNr. oF HsNr. 43 HsNr. 82 22 35 4 28 oF 2 II 138 52 HsNr. oF 21 Katharinenkirche 6 27 1 oF 33 S 16 II F I 83 S II 30 19 Haidhof 26 45 44 oF 28 S S oF II II 91 34 3 FI FI 17 25 oF I 133 115 II 24 oF 24 oF 116 93 23 16 2 oF III 31 20 Feuerwehr 17 P 29 S III I oF II 62 135 22 15 100 oF 75 35 32 36 W II oF 74 99 14 oF 61 114 oF 21 F HsNr. 38 HsNr. I 12 33 18 34 THUISBRUNN oF 70 92 SI oF HsNr. -

Flyer Kunst&Genuss Als

1. Vernissage FR · 09. OKTOBER 18.00 Uhr 3. Vernissage SA · 10. OKTOBER 15.00 Uhr 4. Vernissage FR · 23. OKTOBER 18.00 Uhr 17 Jahre … Claudia Wirth Malerei Georg Behninger Stahlskulpturen Mathias Otto Malerei Café Kunzmann, Neusles Guido Häfner Stahlskulpturen „Zum Schwarzen Adler“, Kirchehrenbach Liebe Kunstliebhaber, liebe Genussliebhaber, KUNST&GENUSS findet statt Dieses Jahr ist alles anders … wir haben lange überlegt, ob Kunst&Ge- Ignaz Huber Holzskulpturen KUNST&GENUSS ist seit mittlerweile 17 Jahren ein kultureller Höhe- nuss unter den Beschränkungen, die das Coronavirus mit sich bringt, Brennerei Dahlmann-Schmidt, Mittelehrenbach punkt des Jahres. Es passt perfekt zu unserer fränkischen Region: Hier stattfinden kann. Jetzt erst Recht – ist unsere Divise für 2020. Setzen sind zahlreiche talentierte Künstler ebenso wie hervorragende Gastro- wir doch ein positives Zeichen für die beteiligten Künstler*innen, nomen beheimatet. Ich freue mich daher sehr, dass es den Veranstal- für die Wirt*innen und letztendlich auch für die Besucher*innen der tern gelungen ist, trotz der Herausforderungen der Corona-Situation Genussregion „rund ums Walberla“. ein Konzept zu erstellen, Kunstwerke in den Gaststätten rund ums Walberla zu präsentieren. KUNST&GENUSS – ein lohnendes Ausflugsziel Kunst&Genuss startet dieses Jahr erst ab Oktober und alle Vernissa- Gerade in diesen Zeiten, in denen viele Menschen lange auf Kunstgenuss gen werden leider ohne fränkische Volksmusik stattfinden. Die vor- vor Ort, aber auch auf den Besuch von Gaststätten verzichten mussten, geschriebenen Hygieneregeln werden selbstverständlich eingehalten, ist es attraktiv, inspirierende Kunstwerke zu betrachten und dies mit kuli- sodass wir alle gesund und zuversichtlich durch den Herbst kommen. narischem Genuss zu verbinden. Durch die mehrwöchigen Ausstellungen Wir haben erneut eine interressante Mischung Bildender Künst- in den Gaststätten rund ums Walberla bietet sich auch unter Einhaltung ler*innen für Sie zusammengestellt. -

Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin Landkreis Forchheim

Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin Landkreis Forchheim Teilnehmende Kliniken: Klinikum Forchheim Klinik Fränkische Schweiz GmbH Krankenhausstraße 10 Feuersteinstraße 2 91301 Forchheim 91320 Ebermannstadt Tel. 0 91 91 / 61 02 22 Tel: 0 91 94 / 55 - 0 [email protected] [email protected] www.klinikumforchheim.de www.klinik-fraenkische-schweiz.de Individuelle Rotationsmöglichkeiten in folgende Gebiete: • Innere Medizin (Kardiologie, Akutgeriatrie, geriatrische Rehabilitation) • Chirurgie (Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie) • Anästhesiologie / Intensivmedizin • Frauenheilkunde und Geburtshilfe • Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Teilnehmende Fachärzte für Allgemeinmedizin: Dr. med. Cordula Braun-Quentin Dormitz 0 91 34 / 99 78 70 Medizinische Genetik Dr. med. Gabriele Brütting Pottenstein 0 92 43 / 70 14 88 - 0 Betriebsmedizin, Naturheilverfah- ren, Phlebologie [email protected] www.dr-bruetting.de Dr. med. Theresia Dittmann Eggolsheim 0 95 45 / 94 44 44 Dr. med. Hans-Jürgen Dittmann Dr. med. Heidrun Höppner Dr. med. Bernd Feustel Gräfenberg 0 91 92 / 99 28 80 www.hausarztpraxis-graefenberg. Dr. med. Michaela Gruber de Dr. med. Thomas Fiermann Forchheim-Kers- 0 91 91 / 6 66 22 www.schuback-fiermann.de bach Heroldsbach Dr. med. Karsten Forberg Neunkirchen am 0 91 34 / 9 96 30 Akupunktur Dr. med. Peter Walter Brand [email protected] www.praxisforberg-walter.de Andreas Gerhardt Ebermannstadt 0 91 94 / 85 85 Chirotherapie Dr. med. Detlef Hollatz Weilersbach 0 91 91 / 9 63 83 Chirotherapie, Naturheilverfahren Dr. med. Joachim Mörsdorf Pretzfeld 0 91 94 / 7 37 10 Phlebologie, Psychotherapie Sina Herschel Dr. med. Reinhard Niebler Kunreuth 0 91 99 / 2 37 Manuelle Medizin / Chirotherapie, Sportmedizin Dr. med. Christoph Pilz Neunkirchen am 0 91 34 / 6 01 Betriebsmedizin, Naturheilverfah- Brand ren, Sportmedizin, Umweltmedizin Dr. -

Wirtschaftsstandort Landkreis Forchheim Leben – Arbeiten – Unternehmerin Sein Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsstandort Landkreis Forchheim Leben – Arbeiten – UnternehmerIn Sein Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................................3 Ein Standort zum Leben - Arbeiten - UnternehmerIn Sein .....................................4 Unser Regionalmanagement ........................................................................................6 Wirtschaftsförderung im Landkreis Forchheim ........................................................7 Wir gestalten die Zukunft - Faszination Industrie BorgWarner Ludwigsburg GmbH .......................................................................................8 Gebr. Waasner Elektrotechnische Fabrik GmbH ................................................................9 Hofmann GmbH ................................................................................................................10 Kennametal Produktions GmbH & Co. KG .......................................................................11 Liapor GmbH & Co. KG .....................................................................................................12 NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG .............................................................................13 Piasten GmbH...................................................................................................................14 Schumacher Packaging GmbH & Co. KG .........................................................................15 Siemens Healthineers AG -

Das Exemte Bistum Bamberg 3. Die Bischofsreihe Von 1522 Bis 1693

GERMANIA SACRA HISTORISCH-STATISTISCHE BE SCHRE IBUNG D E R KIRCH E D ES ALTE RE ICHES HERAUSGEGEBEN VOM MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR GESCHICHTE REDAKTION HELMUT FLACHENECKER NEUE FOLGE 38,1 DIE BISTÜMER DER KIRCHENPROVINZ MAINZ DAS EXEMTE BISTUM BAMBERG 3 DIE BISCHOFSREIHE VON 1522 BIS 1693 2000 WALTER DE GRUYTER . BERLIN . NEW YORK DAS EXEMTE BISTUM BAMBERG 3 DIE BISCHOFSREIHE VON 1522 BIS 1693 IM AUFTRAGE DES MAX-PLANCK-INSTITUTS FÜR GESCHICHTE BEARBEITET VON DIETER J. WEISS 2000 WALTER DE GRUYTER . BERLIN . NEW YORK @> Gedruckt auf säurefreiem Papier, das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Das Exemte Bistum Bamberg / im Auftr. des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Bearb. von Dieter J. Weiss. - Berlin ; New York : de Gruyter (Germania sacra ; N. F., 38 : Die Bistümer der Kirchenprovinz Mainz ; 3) 1. Die Bischofsreihe von 1522 bis 1693. - 2000 ISBN 3-11-016644-5 ISSN 0435-5857 © Copyright 2000 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, D-I0785 Berlin. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro- verftlmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany Satz: Arthur Collignon GmbH, Berlin Druck: WB-Druck, Rieden/ Allgäu Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer, Berlin VORWORT Der bislang einzige Band der Germania Sacra,l) der eine in die Neuzeit reichende Bischofsreihe enthält, wird mit einem Zitat von Kurt Kluxen eingelei- tet, das auf die Schwierigkeiten eines für das Mittelalter erprobten Darstellungs- modells hinweist, weil in der Neuzeit "die Sicherheit der Methode, die Eindeu- tigkeit des Forschungsfeldes und die Übersehbarkeit der Materialen verloren zu gehen drohen".2) Erich Freiherr von Guttenberg hat in der älteren Germania Sacra die Bamberger Bischofsreihe von der Gründung des Bistums durch den heiligen Kaiser Heinrich H. -

Wegebeschreibung Nordtour

Wegebeschreibung Nordtour Höhenprofil Nordtour 400 B 375 D 350 A E C 325 Kirchehrenbach Kirchehrenbach Höhe in Metern 300 398m 335m 321m 354m 329m 278m 275 278m 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 Wegstrecke in Kilometern (ges. 21,7 km) Höhenmeter: 599 m Vom Parkplatz am Bahnhof Kirchehrenbach R 22 laufen wir durch die Bahnhofstraße zur Ortsmitte (Fußgänger-Ampeln erleichtern die etwas gefährlichen Straßenquerungen). Um den Dorfplatz gruppieren sich Bartholomäus-Kirche, Gasthaus „Zur Sonne“ Nr. 1 und Altes Rathaus Nr. 2 . Von Letzterem gehen wir die Pfarrstraße aufwärts und finden mit dem Eckhaus Nr. 3 vor. Nach der 90°-Biegung nach links führt uns die Pfarrstraße immer geradeaus und mündet nach 550 m in einen befestigten Flurbereinigungsweg mit der Radweg-Markierung FO12. Dem Verlauf dieses Weges folgen wir ca. 2,8 km in Richtung Leutenbach, wenn wir auf der Hauptroute bleiben, bzw. 570 m, wenn wir für die folgende Variante abzweigen: Alternativ, mit schönem Blick auf das Walberla, verläuft auf der gegenüberliegenden Talseite im Bereich des Mittelhangs ein unbefestigter Wanderweg mit den Markierungen , KFSK . Diese gegenüber der Hauptroute um ca. 1,3 km längere Variante erreichen wir, wenn wir nach ca. 570 m die Haupt- route bei der 1. Möglichkeit nach links auf einem rechtwinklig abzweigenden Flurbereinigungsweg verlassen und das Tal queren. An der Staatsstraße angekommen, gehen wir diese ca. 50 m entlang nach links zurück Richtung Kirchehrenbach und biegen dann rechts bergan in eine Zufahrtsstraße zu einem Bauernhof ein. An diesem laufen wir weiter geradeaus vorbei, 12 bis nach insgesamt ca. 720 m Aufstieg mit Markierung nach dem Wasserhochbehälter ein Wanderweg mit den Markierungen , KFSK quert. -

Tourismus. Nuernberg

a. Forst Laineck nach Hassfurt nach Schweinfurt nach Bayreuth, Hof zur A 70 Heinersreuth Kemmern Merkendorf Staffelbach Straßgiech HALL- Gundelsheim BAYREUTH Oberhaid Drosendorf 22 Trossenfurt STADT 70 Königsfeld Donndorf Unt.- Tiefen- 70 Memmels- HOLLFELD Schönfeld Kirchaich Viereth- ellern Obernsees Eckersdorf Trunstadt dorf Mistel- Mistelgau 22 Priesendorf Bischberg Litzendorf bach Pödel- nach Kemnath Dankenfeld Trabels- Tütschen- 22 Neuhaus dorf GAUSTADT dorf Brunn Plösen Pitters- Gesees gereuth dorf Geisfeld Lisberg BAMBERG Aufseß Plankenfels Hummeltal Emt- Prölsdorf Walsdorf Glas- mannsberg Main-Donau- hütten Zeegendorf Teuchatz 2 Heiligenstadt 9 Haag 85 Schönbrunn Steinsdorf Stegaurach Wernsdorf i.Steigerwald i.OFr. WAISCHEN- Strullen- Wüsten- FELD CREUSSEN m Ampferbach dorf Freiahorn Pettstadt Kanal 73 stein Schwürz Unter- Kirchahorn Trockau 22 Reundorf Ahorntal Prebitz Burgebrach Seigendorf leinleiter Engel- Stappenbach Frensdorf Hirschaid Gunzendorf Schnabel- Streitberg Muggendorf Ober- waid mannsreuth t ailsfeld Sassan- Drügendorf sen Hohen- nach Würzburg Herrnsdorf Buttenheim ie Wiesenttal Röbers- Alten- W Reichmanns- Sambach fahrt mirsberg dorf dorf dorf 505 Breitenbach 470 POTTEN- Reiche Ebrach Eggolsheim Thurndorf Steppach EBER- Göß- STEIN Körbel- SCHLÜSSEL- Pommers- Kauernhofen MANNSTADT Wachenroth felden Schnaid Pautzfeld weinstein dorf FELD Weilers- Pretzfeld Troschen- Mühlhausen Hallerndorf reuth Bammers- bach Willersdorf dorf PEGNITZ 3 Kühlenfels Bucken- Kirch- nach Eschenbach hofen FORCHHEIM ehrenbach Schwein- Kleingesee -

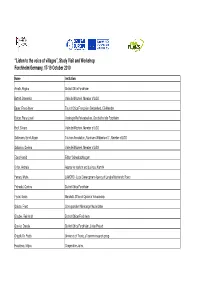

List of Participants SV and WS Forchheim Oct 2010

“Listen to the voice of villages”, Study Visit and Workshop Forchheim/Germany, 17-19 October 2010 Name Institution Arneth, Regina District Office Forchheim Battisti, Domenico Valle dei M òcheni, Member of LGG Bauer, Franz-Xaver Tourist Office Franconian Switzerland, CG Member Bieber, Franz-Josef Vereinigte Raiffeisenbanken, Geschäftsstelle Forchheim Broll, Silvano Valle dei Mòcheni, Member of LGG Dahlmann, Ernst-Jürgen Tourism Association „Rund ums Walberla e.V.“, Member of LGG Dalbosco, Daniela Valle dei Mòcheni, Member of LGG Ebelt, Harald Editor "Schwabachbogen" Er žen, Andreja Agency for tourism and business Kamnik Ferrero, Marta LAMORO - Local Development Agency of Langhe Monferrato Roero Frühwald, Corinna District Office Forchheim Frydel, Beata Marshal's Office of Opolskie Voivodeship Galster, Franz Correspondent Nürnberger Nachrichten Glauber, Reinhardt District Officer Forchheim Gorsler, Daniela District Office Forchheim, Listen Project Grigolli, Dr. Paolo University of Trento, eTourism research group Hauptman, Mojca Cooperative Jarina Name Institution Hoss, Ettore Valle dei Mòcheni, Member of LGG Kaul, Monika Franconian Switzerland Association, Member of LGG Kle č, Ga šper Development Center Litija Knorr, Dr. Andreas Agricultural Authority Bamberg Kraft, Reinhold Franconian Switzerland Association, Member of LGG Kraft, Katharina Franconian Switzerland Association, Member of LGG Kudla, Luboš MAS Šluknovsko Kudlová, Kate řina MAS Šluknovsko Kupfer, Michaela District Office Forchheim, Franconian Switzerland Cherry Queen Michaela -

Linien-Fahrplan Stand: 11.1.2021

Linien-Fahrplan Stand: 11.1.2021 256 Kunreuth - Effeltrich - Baiersdorf – Jahresfahrplan 2021 Seite 1 0 Bus 256 Kunreuth - Effeltrich - Baiersdorf Schmetterling Oberlandbus GmbH; Bergstr. 20; 91286 Obertrubach; Tel. 09245 9832-60; www.schmetterlingreisen.de; [email protected] Gültig ab 13.12.2020 Montag - Freitag Samstag VERKEHRSMITTEL Bus Bus Bus Bus Bus Bus VERKEHRSHINWEIS V012s V012s RBu V01 V01 V01 V01 RBu Ermreus 07.03 13.00 16.00 17.03 18.00 Kunreuth Sparkasse 07.06 08.40 13.03 16.03 17.06 18.03 08.45 Gaiganz 07.09 08.43 13.06 16.06 17.09 18.06 08.48 Effeltrich Raiffeisenbank 07.12 13.09 16.09 17.12 18.09 - Linde 07.14 08.50 13.11 16.10 17.14 18.11 08.55 208 Effeltrich Linde ab 08.56 13.16 16.19 17.19 18.19 208 Baiersdorf Bf an 09.07 13.25 16.31 17.31 18.31 Poxdorf Rathaus 16.14 Langensendelb. Kirchweg 07.18 07.21 13.15 17.18 18.15 Hagenau (b.Baiersd) Mozartstr. 07.23 13.17 16.17 17.20 18.17 Langensendelb. Kirchweg 16.20 Poxdorf Schule 07.25 17.22 18.19 Bräuningshof Am Fasanenholz 07.23 16.24 Igelsd.(Baiersd) Bräuningsh.St 07.25 16.26 - Bergstr. 07.26 16.27 Baiersdorf Mittelschule 13.25 Igelsdorf (b.Baiersd) Fwh 07.28 16.28 Baiersdorf Bahnhof Ostseite 07.34 07.31 16.34 17.28 18.25 S1 Baiersdorf ab 07.43 07.43 16.43 17.43 18.43 Forchheim an 07.50 07.50 16.50 17.50 18.50 Baiersdorf ab 08.12 07.36 17.12 17.36 18.36 Nürnberg an 08.48 08.09 17.48 18.10 19.10 Hagenau (Baiersd) Egerlandstr. -

Pinzberg · Wiesenthau

KUNREUTH · PINZBERG · WIESENTHAU Verwaltungsgemeinschaft GOSBERG Informationsbroschüre Christian Duscha KUNREUTH · PINZBERG · WIESENTHAU Grußwort Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, verehrte Gäste, mit der Bürgerbroschüre werden Sie über die Verwaltungsgemeinschaft und ihre drei Mitgliedsgemeinden Kunreuth, Pinzberg und Wiesenthau informiert. Sie soll Neubürgern und Gästen, aber auch den „Alteinge- sessenen“ als Wegweiser und Orientierungshilfe dienen und die Stärken unserer Gemeinden aufzeigen. Sie erhalten wesentliche Informationen über die Gemeinden, über kommunale Angebote und für Sie zuständige Behörden und Ansprechpartner. Darüber hinaus erfahren Sie Wissenswertes zu Freizeitein- richtungen, zum Thema Kinderbetreuung, über Angebote für Jung und Alt, Vereine und Verbände sowie andere wichtige Adressen. Wir bedanken uns bei allen Firmen, Geschäften und Organisationen, die durch ihre Anzeige die Finanzierung dieser Broschüre möglich gemacht haben. Für Ihre Fragen stehen Ihnen die Bürgermeister sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Gemeinde Kunreuth Gemeinde Pinzberg Gemeinde Wiesenthau Konrad Ochs Reinhard Seeber Bernd Drummer Titelfotos: links: oben Digifotos Blassmann Schlaifhausen, Rest: Gosberg VG 1. Bürgermeister 1. Bürgermeister, VG-Vorsitzender 1. Bürgermeister Inhalt Die Gemeinden stellen sich vor ..................................................... 3 Die Freiwilligen Feuerwehren ...................................................... 27 Erholung,