Historisch-Politische Mitteilungen 20

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Der Mann Im Schatten Seine Ämter Haben Inzwischen Andere, Seine Macht Haben Sie Nicht

Deutschland CDU Der Mann im Schatten Seine Ämter haben inzwischen andere, seine Macht haben sie nicht. Plant Wolfgang Schäuble ein Comeback? Von Tina Hildebrandt nichtsnutzige Zeitgenossen geisti- ge Überlegenheit spüren zu las- sen, haben seit jeher Distanz zwi- schen Schäuble und seiner Umge- bung geschaffen. Herrisch, kalt, fast unmensch- lich in seiner Kontrolliertheit fan- den und finden ihn viele. In der Fraktion, die er acht Jahre lang streng geführt hat, sowieso. Auch in seinem eigenen Landesverband Baden-Württemberg war Schäuble nie unumstritten. Seit seinem putschartigen Sturz vom Chefsessel der CDU ver- größert ein kollektives schlechtes Gewissen die Distanz. In der Frak- tion sitzt Schäuble hinten links bei seiner Landesgruppe, im Plenum des Bundestags in der zweiten Reihe. Ein Denkmal der Disziplin, das die so genannten Spitzenkräf- te in der ersten Reihe durch bloße Anwesenheit deklassiert und alle anderen daran erinnert, dass sie einen erfolgreichen Parteichef dem Rechtsbrecher Helmut Kohl STEFFEN SCHMIDT / AP SCHMIDT STEFFEN geopfert haben. CDU-Politiker Schäuble: „Ich beschäftige mich nicht mit Posten“ Schäuble weiß das alles. Er hat oft unter dieser Distanz gelitten. ie Hände senken sich auf das Ge- sagt, „können mich das überhaupt nicht Umso mehr genießt er die Wertschätzung, sicht wie ein Vorhang auf die Büh- fragen. Fragen können mich nur die Vor- die ihm nun von Parteifreunden wie dem Dne. Blaue Augen spähen belustigt sitzenden von CDU und CSU.“ sächsischen Premier Kurt Biedenkopf, dem zwischen den Fingern hervor, dann lässt Anderthalb Jahre ist es her, dass sie ihn Thüringer Bernhard Vogel oder dem CSU- Wolfgang Schäuble ein mildes Grinsen se- als Partei- und Fraktionschef verjagt ha- Mann Michael Glos entgegengebracht hen. -

Lösunginnovation Entwicklung Prozess Hintergrund Konzept Organisation Kreativ Generation Kreativität Problem Wichtig Ideen

Bitte freimachen service definition klarheit dbb und tarifunion beamtenbund Dajana Sterling Frau 169/170 Friedrichstraße 10117 Berlin gedanken gesellschaft service idee kommunikation kreativität anspruch lösungInnovation entwicklung prozess hintergrund konzept organisation kreativ generation kreativität problem wichtig ideen antrieb notwendigkeit menschen existenz resultat fortschritt dynamik besser konstruktiv konsultation per Post, per Post, im dbb forum berlin, im dbb forum dbb Inno vations preis dbb Innovationspreis 2011 Antwort 2011 bis 5. Oktober Öffentlicher Dienst: Ideen für alle dbb beamtenbund und tarifunion Friedrichstraße 169/170 12. Oktober 2011, 11.00 Uhr, dbb forum berlin komme ich gern. komme ich mit Begleitung.komme ich leider nicht kommen. kann 10117 Berlin Name: Institution: Anschrift: E-Mail/Telefon: Zur Verleihung des 1. dbb Innovationspreises des 1. dbb Innovationspreises Verleihung Zur 2011, um 11.00 Uhr dem 12. Oktober am Mittwoch, 169/170 in 10117 Berlin Friedrichstraße Bitte senden Sie uns Ihre zurück. 030. 40 81 - 50 99 oder per E-Mail: [email protected] per Fax: Telefon 030. 40 81 - 40 Telefax 030. 40 81 - 49 99 E-Mail [email protected] ANTWORTKARTE Internet www.dbb.de Jury Einladung Programm Hans-Dietrich Genscher Bundesinnen- und Bundesaußenminister a.D. Tag für Tag und rund um die Uhr sorgt Deutsch- Preisverleihung lands öffentlicher Dienst dafür, dass unser Gemein- 12. Oktober 2011, 11.00 Uhr wesen funktioniert – national wie international, Rudolf Seiters stets gebunden an Recht und Gesetz. Damit dies Eröffnung und Einleitung Bundesinnenminister a.D. auch in Zukunft so bleibt, muss der öffentliche Dienst fit sein für die Herausforderungen von mor- Peter Heesen, gen. Er muss mit seinen Aufgaben wachsen – mo- dbb Bundesvorsitzender dern, innovativ und kreativ. -

Klausurtagungen U. Gäste CSU-Landesgr

Gäste der CSU-Landesgruppe - Klausurtagungen in Wildbad Kreuth und Kloster Seeon Kloster Seeon (II) 04.01. – 06.01.2018 Greg Clark (Britischer Minister für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie) Vitali Klitschko (Bürgermeister von Kiew und Vorsitzender der Regierungspartei „Block Poroshenko“) Frank Thelen (Gründer und Geschäftsführer von Freigeist Capital) Dr. Mathias Döpfner (Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger) Michael Kretschmer (Ministerpräsident des Freistaates Sachsen) Kloster Seeon (I) 04.01. – 06.01.2017 Erna Solberg (Ministerpräsidentin von Norwegen und Vorsitzende der konservativen Partei Høyre) Julian King (EU-Kommissar für die Sicherheitsunion) Fabrice Leggeri (Exekutive Direktor EU-Grenzschutzagentur FRONTEX) Dr. Bruno Kahl (Präsident des Bundesnachrichtendienstes) Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Landesbischof von Bayern und Vorsitzender des Rates der EKD) Prof. Dr. Norbert Lammert MdB (Präsident des Deutschen Bundestages) Joe Kaeser (Vorstandsvorsitzender der Siemens AG) Wildbad Kreuth XL 06.01. – 08.01.2016 Dr. Angela Merkel MdB David Cameron ( Premierminister des Vereinigten Königreichs) Prof. Peter Neumann ( Politikwissenschaftler) Guido Wolf MdL (Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg) Dr. Frank-Jürgen Weise (Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit und Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) Wildbad Kreuth XXXIX 07.01. – 09.01.2015 Professor Dr. Vittorio Hösl * Günther Oettinger (EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft) Jens Stoltenberg (Nato-Generalsekretär) Margret Suckale (Präsidentin des Chemiearbeitgeberverbandes) Hans Peter Wollseifer (Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks) Dr. Thomas de Maizière (Bundesminister des Innern) Pawlo Anatolijowytsch Klimkin (Außenminister der Ukraine) Wildbad Kreuth XXXVIII 07.01. – 09.01.2014 Matthias Horx (Gründer und Inhaber des Zukunftsinstituts Horx GmbH, Wien) * S.E. John B. -

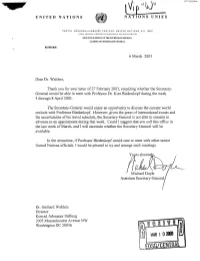

EOSG/CENTEB Note to Mr

UNITED NATIONS NATIONS UNIES POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTAL E: UNITED NATIONS. N. Y 10017 CABLE ADDRESS ADRESSE T E L EG R A P III Q LFE: UNATIONS KEWVOHK EXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL CABINET DU SECRETAIRE GENERAL DEFERENCE 6 March 2003 Dear Dr. Wahlers, Thank you for your letter of 27 February 2003, enquiring whether the Secretary- General would be able to meet with Professor Dr. Kurt Biedenkopf during the week 4 through 8 April 2003. The Secretary-General would enjoy an opportunity to discuss the current world outlook with Professor Biedenkopf. However, given the press of international events and the uncertainties of his travel schedule, the Secretary-General is not able to commit in advance to an appointment during that week. Could I suggest that you call this office in the last week of March, and I will ascertain whether the Secretary-General will be available. In the meantime, if Professor Biedenkopf would care to meet with other senior United Nations officials, I would be pleased to try and arrange such meetings. Yours sincer Michael Doyle Assistant Secretary-General Dr. Gerhard Wahlers Director Konrad Adenauer Stiftung 2005 Massachusetts Avenue NW Washington DC 20036 EOSG/CENTEB Note to Mr. Riza Visit of Professor Dr. Kurt Biedenkopf I hesitate to recommend anything additional for the SG's schedule, given the press of events now and the likelihood that the same pressure will exist in early April. Nonetheless, the SG might find a conversation with this eminent scholar/official interesting and useful. Biedenkopf s knowledge of trans-Atlantic relations is profound. -

Carpaccio Statt Grüner Soße

Deutschland schen sich Altlinke wie der Bundestagsab- geordnete Hans-Christian Ströbele unter KOALITION die Montagsdemonstranten vor der SPD- Parteizentrale. Dass Parteichef Reinhard Bütikofer vergangene Woche auch noch Carpaccio statt grüner Soße behauptete, die Grünen seien „das soziale und ökologische Gewissen der Nation“, Die SPD hat die Ursache für ihr Dauertief in den empfanden die Genossen als Hohn. Harte Vorwürfe wurden laut. Der Vize- Umfragen gefunden: Schuld ist der grüne Koalitionspartner – weil kanzler sei „total abgetaucht“, schimpfte dessen Klientel zu reich und dessen Führung zu lahm ist. der mecklenburg-vorpommersche Minis- terpräsident Harald Ringstorff. „Die Grü- nen segeln in den letzten Wochen irgend- wie im Windschatten mit, Fischer thront darüber, mischt sich aber nicht ein“, mo- nierte der Sozialdemokrat. Früher hätten die Grünen noch tiefere Einschnitte verlangt, beschwert sich die SPD-Linke Andrea Nahles. „Jetzt, wo wir mit Eiern beworfen werden, sind die weg.“ Prompt stürzte sich der Außenminister in den Landtagswahlkampf an der Saar und meldete sich in der Innenpolitik zu- rück (siehe SPIEGEL-Gespräch Seite 33). Die Stimmung in der Koalition bleibt mies. „Wenn ich Katrin Göring-Eckardt höre, die mit evangelisch-pietistischem Un- terton in der Stimme härtere Einschnitte fordert, kriege ich zu viel“, giftet SPD- Fraktionsvize Michael Müller über die Vor- sitzende der Grünen im Bundestag. Der Regierungspartner habe sich „hinter der SPD versteckt“, stellt der Bremer His- KAI-UWE KNOTH / DDP KAI-UWE KNOTH toriker und Essayist Paul Nolte fest. Die Kanzler Schröder, Grünen-Politiker*: Immun gegen Wutwellen Öko-Partei werde „mit den harten Be- schlüssen nicht identifiziert“. m dunklen Anzug betrat Joschka Fi- alition. Vom selbst ernannten „Reform- Ein Grund: Ihre Wähler sind zu wohl- scher die Bühne des Saarbrücker Kul- motor“, so finden die Sozialdemokraten, habend, um sich vor der „Armutsfalle Iturzentrums „Garage“. -

Guide to the Council of the European Communities

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you byCORE provided by Archive of European Integration General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1991 W/lliMW ι \ \\\ General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 1991 Cataloguing data can be found at the end of this publication Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1991 ISBN 92-824-0796-9 Catalogue number: BX-60-90-022-EN-C © ECSC-EEC-EAEC, Brussels · Luxembourg, 1991 Printed in Belgium CONTENTS Page Council of the European Communities 5 Presidency of the Council 7 Conference of the Representatives of the Governments of the Member States 8 List of Representatives of the Governments of the Member States who regularly take part in Council meetings 9 Belgium 10 Denmark 11 Federal Republic of Germany 12 Greece 15 Spain 17 France 19 Ireland 21 Italy 23 Luxembourg 29 Netherlands 30 Portugal 32 United Kingdom 35 Permanent Representatives Committee 39 Coreper II 40 Coreper I 42 Article 113 Committee 44 Special Committee on Agriculture 44 Standing Committee on Employment 44 Budget Committee 44 Scientific and Technical Research Committee (Crest) 45 Education Committee 45 Committee on Cultural Affairs 46 Select Committee on Cooperation Agreements between the Member States and third countries 46 Energy Committee 46 Standing Committee on Uranium Enrichment (Copenur) 47 Working parties 47 Permanent Representations 49 Belgium 50 Denmark 54 Federal Republic of -

German History Reflected

The Detlev Rohwedder Building German history reflected GFE = 1/2 Formathöhe The Detlev Rohwedder Building German history reflected Contents 3 Introduction 44 Reunification and Change 46 The euphoria of unity 4 The Reich Aviation Ministry 48 A tainted place 50 The Treuhandanstalt 6 Inception 53 The architecture of reunification 10 The nerve centre of power 56 In conversation with 14 Courage to resist: the Rote Kapelle Hans-Michael Meyer-Sebastian 18 Architecture under the Nazis 58 The Federal Ministry of Finance 22 The House of Ministries 60 A living place today 24 The changing face of a colossus 64 Experiencing and creating history 28 The government clashes with the people 66 How do you feel about working in this building? 32 Socialist aspirations meet social reality 69 A stroll along Wilhelmstrasse 34 Isolation and separation 36 Escape from the state 38 New paths and a dead-end 72 Chronicle of the Detlev Rohwedder Building 40 Architecture after the war – 77 Further reading a building is transformed 79 Imprint 42 In conversation with Jürgen Dröse 2 Contents Introduction The Detlev Rohwedder Building, home to Germany’s the House of Ministries, foreshadowing the country- Federal Ministry of Finance since 1999, bears wide uprising on 17 June. Eight years later, the Berlin witness to the upheavals of recent German history Wall began to cast its shadow just a few steps away. like almost no other structure. After reunification, the Treuhandanstalt, the body Constructed as the Reich Aviation Ministry, the charged with the GDR’s financial liquidation, moved vast site was the nerve centre of power under into the building. -

UID 1989 Nr. 39, Union in Deutschland

CDU-Informationsdienst Union in Deutschland (m° Bonn, den 7. Dezember 1989 39/89 - Mit Sonderbeilage Nordrhein- Westfalen 45 Jahre nach Kriegsende Deutsche können wieder frei zueinander reisen »Wir haben vereinbart, daß der Mindestum- tausch für Westdeutsche und West-Berliner ab HEUTE AKTUELL *• Januar 1990 aufgehoben wird." Dies und die ^Schaffung der Visumpflicht war das wichtigste • Deutschlandpolitik Alfred Dregger appelliert an die Ergebnis der Verhandlungen, die Kanzleramts- Parteien: Den Deutschlandplan m»nister Rudolf Seiters und DDR-Regierungs- jetzt gemeinsam in die Tat um- setzen. Seite 3 chef Hans Modrow am letzten Dienstag in Ost- Generalsekretär Volker Rühe: Berlin geführt haben. Rudolf Seiters: „Nach 45 Der Wunsch nach staatlicher Einheit in der DDR wird immer fahren haben wir in weiten Bereichen Freizügig- deutlicher. Seite 4 st von Ost nach West und von West nach Ost." • Bush — Gorbatschow Alfred Dregger: Unser Schicksal 5-in neugeschaffener Devisenfonds erlaubt den in die eigenen Hände nehmen. ^DR-Bürgern, 100 DM pro Jahr gegen Ostmark zu Seite 13 ei nem Kurs von 1:1, weitere 100 DM zum Kurs von • Steuern •* einzutauschen. Das Begrüßungsgeld für DDR- Steuerreform entlastet auch Urger wird dafür abgeschafft. „Einen ersten Senioren. Seite 14 cnritt" hat Hans Modrow die Vereinbarungen • Bremen Scannt und einen Beweis dafür, daß es der DDR Dorothee Wilms: Schmusekurs ,,e der SPD nicht nachvollzogen. rnst ist mit der Vertragsgemeinschaft". Seite 16 /j1* dem Verhandlungsergebnis haben Seiters und • Rheinland-Pfalz k drow auch den Weg für den Besuch des Bundes- Hans-Otto Wilhelm: Gegen Neid kanzlers in der DDR geebnet: Helmut Kohl trifft und Wohlstands-Chauvinismus. ^°drow am 19. Dezember in Dresden. -

Dezember 2017

★ ★ ★ Dezember ★ ★ 2017 ★ ★ ★ Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments e. V. Editorial Rita Pawelski Informationen ...Grüße aus dem Saarland Termine Personalien Titelthemen Mitgliederreise Saarland und Luxemburg Berichte / Erlebtes Europäische Assoziation Jahreshauptversammlung in Bonn Mein Leben danach Erlesenes Aktuelles Die Geschäftsführerin informiert Jubilare © Carmen Pägelow Editorial Informationen Willkommen in der Vereinigung der ehemaligen Abgeordneten, Termine © Thomas Rafalzyk liebe neue Ehemalige! 20.03.2018 Frühlingsempfang der DPG (voraussichtlich) Für mehr als 200 Abgeordnete 21.03.2018 Mitgliederversammlung der DPG (voraussichtlich) beginnt nun eine neue Lebens- 14./15.05.2018 Mitgliederveranstaltung mit zeit. Sie gehören dem Deutschen Empfang des Bundespräsidenten / Bundestag nicht mehr an. Je Jahreshauptversammlung mit Wahl / nach Alter starten sie entweder Studientag „Die Zukunft Europas“ in eine neue Phase der Berufs- 12.-20. Juni 2018 Mitgliederreise nach Rumänien tätigkeit oder sie bereiten sich auf ihren dritten Lebensabschnitt vor. Aber egal, was für sie für sich und ihre Zukunft geplant haben: die Zeit im Bundestag ist nun Vergangenheit. Personalien Ich weiß aus Erfahrung, dass der Übergang in die neue Zeit von vielen Erinnerungen – und manchmal auch von Wehmut – begleitet wird. Man hat doch aus Überzeugung im Deutschen Bundestag gearbeitet… und oft auch mit Herzblut. Man hatte sich an den Arbeitsrhythmus gewöhnt und daran, dass der Tag oft 14 bis 16 Arbeitsstunden hatte. Man schätzte die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro, die Planungen über- © Deutscher Bundestag / Achim Melde nommen, Reisen gebucht, an Geburtstage erinnert, den Termin- kalender geführt, Sitzungen vorbereitet und Akten sortiert haben. Auf einmal ist man selbst dafür zuständig: welchen Zug muss ich nehmen, wann fährt der Bus, wer hat wann Geburtstag. -

Bundesrepublik Deutschland MICHAEL GARTHE

DIE EUROPAPOLITIK IN DEN MITGLIEDSTAATEN DER EG Bundesrepublik Deutschland MICHAEL GARTHE Gemessen an ihren eigenen Parolen hätte man glauben können, in der deutschen Europapolitik sei 1986/87 die Zeit stehen geblieben. In Sachen Agrarpreisen war da von einer „Kriegserklärung" der Kommission an die Deutschen die Rede1. Die Bundesländer beklagten eine drohende Auszehrung ihrer Kompetenzen durch die EG2. Und gegen die Stahlsubventionen der EG kündigte Bonn eine „härtere Gangart"3 an. Hatte man ähnliches nicht 1985 schon einmal fast wort- gleich so vernommen4? Zugegeben: die zentralen Fragen aus dem Jahr 1985 waren noch nicht vom Tisch, woran die Bundesregierung nicht ganz schuldlos war. Aber während die Deutschen 1985 und davor bei den Verhandlungen um die Einheitliche Europä- ische Akte, um Eureka oder im deutsch-französischen Dialog noch integrations- politische Zeichen gesetzt hatten, fehlte ihnen 1986 offenbar jeder Elan zu neuen Initiativen. Bonn kämpfte an allen Fronten um die Wahrung seiner Interessen, da fehlte es an Zeit und Personal, die zukunftsorientierte, integrationsfreund- liche Seite bundesdeutscher Europapolitik unter Beweis zu stellen. Es war ein Vorwahljahr für die Regierenden in Bonn und so erlagen sie häufi- ger als üblich der Verlockung, sich mit stereotyp wiederholten Drohungen gen Brüssel gegenüber den eigenen Wählern schadlos zu halten. Ob Misere in der Landwirtschaft oder Krise in der Stahl- und Schiffbauindustrie, ob Flaute in der bundesdeutschen Exportkonjunktur, überfällige EG-Finanzreform oder unzurei- chende -

Recruitment to Leadership Positions in the German Bundestag, 1994-2006

Western Michigan University ScholarWorks at WMU Dissertations Graduate College 1-2011 Recruitment to Leadership Positions in the German Bundestag, 1994-2006 Melanie Kintz Western Michigan University Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/dissertations Part of the Comparative Politics Commons, International and Area Studies Commons, and the Public Affairs, Public Policy and Public Administration Commons Recommended Citation Kintz, Melanie, "Recruitment to Leadership Positions in the German Bundestag, 1994-2006" (2011). Dissertations. 428. https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/428 This Dissertation-Open Access is brought to you for free and open access by the Graduate College at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact [email protected]. RECRUITMENT TO LEADERSHIP POSITIONS IN THE GERMAN BUNDESTAG, 1994-2006 by Melanie Kintz A Dissertation Submitted to the Faculty of The Graduate College in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Political Science Advisor: Emily Hauptmann, Ph.D. Western Michigan University Kalamazoo, Michigan December 2011 RECRUITMENT TO LEADERSHIP POSITIONS IN THE GERMAN BUNDESTAG, 1994-2006 Melanie Kintz, Ph.D. Western Michigan University, 2011 This dissertation looks at the recruitment patterns to leadership positions in the German Bundestag from 1994 to 2006 with the objective of enhancing understanding of legislative careers and representation theory. Most research on political careers thus far has focused on who is elected to parliament, rather than on which legislators attain leadership positions. However, leadership positions within the parliament often come with special privileges and can serve as stepping stones to higher positions on the executive level. -

The Fall of the Wall: the Unintended Self-Dissolution of East Germany’S Ruling Regime

COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN, ISSUE 12 /13 131 The Fall of the Wall: The Unintended Self-Dissolution of East Germany’s Ruling Regime By Hans-Hermann Hertle ast Germany’s sudden collapse like a house of cards retrospect to have been inevitable.” He labeled this in fall 1989 caught both the political and academic thinking “whatever happened, had to have happened,” or, Eworlds by surprise.1 The decisive moment of the more ironically, “the marvelous advantage which historians collapse was undoubtedly the fall of the Berlin Wall during have over political scientists.”15 Resistance scholar Peter the night of 9 November 1989. After the initial political Steinbach commented that historians occasionally forget upheavals in Poland and Hungary, it served as the turning very quickly “that they are only able to offer insightful point for the revolutions in Central and Eastern Europe and interpretations of the changes because they know how accelerated the deterioration of the Soviet empire. Indeed, unpredictable circumstances have resolved themselves.”16 the Soviet Union collapsed within two years. Along with In the case of 9 November 1989, reconstruction of the the demolition of the “Iron Curtain” in May and the details graphically demonstrates that history is an open opening of the border between Hungary and Austria for process. In addition, it also leads to the paradoxical GDR citizens in September 1989, the fall of the Berlin Wall realization that the details of central historical events can stands as a symbol of the end of the Cold War,2 the end of only be understood when they are placed in their historical the division of Germany and of the continent of Europe.3 context, thereby losing their sense of predetermination.17 Political events of this magnitude have always been The mistaken conclusion of what Reinhard Bendix the preferred stuff of which legends and myths are made of.