Sterbehilfe in Deutschland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plenarprotokoll 19/139

Plenarprotokoll 19/139 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 139. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 15. Januar 2020 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17335 B nung . 17327 B Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn Absetzung der Tagesordnungspunkte 6 b und (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 17335 D 14 c . 17329 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17335 D Nachträgliche Ausschussüberweisung . 17329 D Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) . 17336 A Feststellung der Tagesordnung . 17329 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17336 B Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) . 17336 C Tagesordnungspunkt 1: Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17336 D Befragung der Bundesregierung Kai Whittaker (CDU/CSU) . 17337 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17330 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17337 A René Springer (AfD) . 17331 A Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17337 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17331 B Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17337 D René Springer (AfD) . 17331 C Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17338 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17331 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 A Antje Lezius (CDU/CSU) . 17332 A Michael Gerdes (SPD) . 17338 B Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17332 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 B Antje Lezius (CDU/CSU) . 17332 B Michael Gerdes (SPD) . 17338 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17332 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 D Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17332 D Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 17339 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17333 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17339 B Dr. Martin Rosemann (SPD) . 17333 B Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 17339 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17333 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17339 D Dr. Martin Rosemann (SPD) . -

Die Widerspruchslösung Ist Eine Faire, Ethisch Vertretbare Und Gleichzeitig Pragmatische Lösung

Deutsche Transplantationsgesellschaft e.V. PRESSEMELDUNG 17. Oktober 2019 Die Widerspruchslösung ist eine faire, ethisch vertretbare und gleichzeitig pragmatische Lösung Der Organspendermangel ist eklatant. Ein „weiter so“ ist in dieser Situation, wo jährlich tausende Menschen versterben, weil keine Spenderorgane zur Verfügung ____________ stehen, nicht hinnehmbar. Die DTG unterstützt daher den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der doppelten Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz. Die Gründe hat sie umfassend in einem offenen Brief an alle Parlamentarier dargelegt. Mitte März haben die Bundestagsabgeordneten Jens Spahn, Dr. Karl Lauterbach, Claudia Schmidtke, Sabine Dittmar, Petra Sitte, Georg Nüßlein, Tino Sorge, Thomas Oppermann, Sabine Weiss und Helge Braun den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der doppelten Widerspruchslösung im Transplantationsgesetz vorgelegt, über den der Bundestag im Dezember entscheiden wird. Spricht sich die Mehrheit der Abgeordneten für diesen Gesetzesentwurf aus, ist jede Bürgerin/jeder Bürger ein Organspender, es sei denn, es liegt ein zu Lebzeiten erklärter Widerspruch vor. Die Erklärungen gegen eine Organspende sollen in einem Organ- und Gewebespenden-Register gespeichert werden und so für Rechtssicherheit sorgen. Wichtig zu wissen ist: Jeder Widerspruch, auch der von Angehörigen, hat Bestand und wird im Rahmen des neuen Gesetzes respektiert. Die Deutsche Transplantationsgesellschaft (DTG) hat seit Jahren eine solche Widerspruchslösung gefordert und hofft, dass dieser Gesetzesentwurf eine Mehrheit findet. In einem offenen Brief hat sie sich nun an alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewandt und erneut ihre Argumente dargelegt. Warum ist aus Sicht der Deutschen Transplantationsgesellschaft die Einführung der Widerspruchslösung so wichtig? „Wir erwarten, dass durch sie eine nachhaltige Verbesserung der Situation der Patienten auf der Warteliste erreicht wird. Die Einführung der Widerspruchslösung kann zu einer deutlichen Erhöhung der zur Verfügung stehenden Organe beitragen. -

Plenarprotokoll 18/91

Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 18/91 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 91. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 5. März 2015 Inhalt: Wahl des Abgeordneten Florian Post als d) Antrag der Abgeordneten Dr. Harald stellvertretendes Mitglied des Beirats bei der Terpe, Maria Klein-Schmeink, Kordula Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Schulz-Asche, weiterer Abgeordneter und Telekommunikation, Post und Eisenbah- der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- nen . 8579 A NEN: Gesundheitsversorgung umfas- send verbessern – Patienten und Wahl der Abgeordneten Ronja Schmitt (Alt- Kommunen stärken, Strukturdefizite hengstett) als Schriftführerin . 8579 B beheben, Qualitätsanreize ausbauen Drucksache 18/4153 . 8580 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- nung . 8579 B Annette Widmann-Mauz, Parl. Staatssekretärin BMG . 8580 C Nachträgliche Ausschussüberweisung . 8579 D Harald Weinberg (DIE LINKE) . 8582 A Dr. Karl Lauterbach (SPD) . 8583 A Tagesordnungspunkt 3: Dr. Harald Terpe (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 8584 B a) Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Ge- Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU) . 8585 D setzes zur Stärkung der Versorgung in Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/ der gesetzlichen Krankenversicherung DIE GRÜNEN) . 8587 A (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) Birgit Wöllert (DIE LINKE) . 8588 A Drucksache 18/4095 . 8580 A Sabine Dittmar (SPD) . 8588 D b) Antrag der Abgeordneten Harald Jens Spahn (CDU/CSU) . 8590 A Weinberg, Birgit Wöllert, Sabine Hilde Mattheis (SPD) . 8591 D Zimmermann (Zwickau), weiterer Abge- ordneter und der Fraktion DIE LINKE: Karin Maag (CDU/CSU) . 8593 A Private Krankenversicherung als Voll- versicherung abschaffen – Hochwertige Tagesordnungspunkt 4: und effiziente Versorgung für alle Drucksache 18/4099 . 8580 A a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs c) Antrag der Abgeordneten Birgit Wöllert, eines Gesetzes zur Dämpfung des Sabine Zimmermann (Zwickau), Matthias Mietanstiegs auf angespannten Woh- W. -

Plenarprotokoll 18/66

Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 18/66 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 66. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 13. November 2014 Inhalt: Begrüßung des neuen Abgeordneten Norbert Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) . 6133 B Müller (Potsdam) . 6115 A Kerstin Griese (SPD) . 6134 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Lisa Paus (BÜNDNIS 90/ nung . 6115 B DIE GRÜNEN) . 6135 D Absetzung des Tagesordnungspunktes 12 . 6115 D Dr. Claudia Lücking-Michel (CDU/CSU) . 6136 C Bärbel Bas (SPD) . 6137 C Tagesordnungspunkt 3: Emmi Zeulner (CDU/CSU) . 6138 B Vereinbarte Debatte: Sterbebegleitung . 6116 A Volker Kauder (CDU/CSU) . 6139 B Michael Brand (CDU/CSU) . 6116 C Thomas Rachel (CDU/CSU) . 6140 B Kathrin Vogler (DIE LINKE) . 6117 D Pia Zimmermann (DIE LINKE) . 6141 B Dr. Carola Reimann (SPD) . 6118 D Burkhard Lischka (SPD) . 6142 B Renate Künast (BÜNDNIS 90/ Kai Gehring (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 6119 D DIE GRÜNEN) . 6143 B Peter Hintze (CDU/CSU) . 6121 A Michael Frieser (CDU/CSU) . 6144 B Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) . 6121 D Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE) . 6145 A Dr. Karl Lauterbach (SPD) . 6122 D René Röspel (SPD) . 6146 A Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/ Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 6123 D DIE GRÜNEN) . 6147 A Johannes Singhammer (CDU/CSU) . 6124 D Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU) . 6148 A Thomas Oppermann (SPD) . 6125 C Dr. Johannes Fechner (SPD) . 6149 C Dr. Franz Josef Jung (CDU/CSU) . 6126 D Rudolf Henke (CDU/CSU) . 6150 C Hermann Gröhe (CDU/CSU) . 6127 C Patrick Schnieder (CDU/CSU) . 6151 B Katherina Reiche (Potsdam) (CDU/CSU) . 6128 C Dr. Peter Tauber (CDU/CSU) . 6152 C Harald Weinberg (DIE LINKE) . -

Deutscher Bundestag

Plenarprotokoll 19/67 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 67. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 28. November 2018 Inhalt: Ausschussüberweisungen ............... 7583 A Wolfgang Kubicki (FDP) ............... 7601 C Kathrin Vogler (DIE LINKE) ............ 7602 B Tagesordnungspunkt 1: Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) ..................... 7603 B Vereinbarte Debatte: Organspende 7583 B Stephan Pilsinger (CDU/CSU) ........... 7604 A Karin Maag (CDU/CSU) ............... 7583 D Detlev Spangenberg (AfD) .............. 7604 D Dr. Axel Gehrke (AfD) ................. 7584 D Hilde Mattheis (SPD) .................. 7605 C Dr. Karl Lauterbach (SPD) .............. 7585 C Dr. Claudia Schmidtke (CDU/CSU) ....... 7606 B Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) ...... 7586 C Helge Lindh (SPD) .................... 7607 A Katja Kipping (DIE LINKE) ............ 7587 C Rudolf Henke (CDU/CSU) .............. 7608 A Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) ..................... 7588 B Leni Breymaier (SPD) ................. 7608 D Jens Spahn (CDU/CSU) ................ 7589 B Michael Brand (Fulda) (CDU/CSU) ....... 7609 D Paul Viktor Podolay (AfD) .............. 7590 B René Röspel (SPD) .................... 7610 D Kerstin Griese (SPD) .................. 7590 D Oliver Grundmann (CDU/CSU) .......... 7611 C Katrin Helling-Plahr (FDP) .............. 7591 C Mario Mieruch (fraktionslos) ............ 7612 B Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) ............. 7592 B Axel Müller (CDU/CSU) ............... 7613 A Dr. Kirsten Kappert-Gonther (BÜNDNIS 90/ Thomas Rachel (CDU/CSU) -

Plenarprotokoll 19/56

Plenarprotokoll 19/56 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 56. Sitzung Berlin, Freitag, den 12. Oktober 2018 Inhalt: Tagesordnungspunkt 22: Ralf Kapschack (SPD) ................. 6158 B a) Erste Beratung des von der Bundesregie- Max Straubinger (CDU/CSU) ............ 6159 B rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- Kerstin Tack (SPD) .................... 6160 C zes über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen Ren- Kai Whittaker (CDU/CSU) .............. 6161 C tenversicherung (RV-Leistungsverbes- Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) .... 6162 B serungs- und -Stabilisierungsgesetz) Drucksache 19/4668 ................ 6147 B Dr. h. c. Albert Weiler (CDU/CSU) ....... 6163 B b) Antrag der Abgeordneten Matthias W. Birkwald, Sabine Zimmermann (Zwickau), Doris Achelwilm, weiterer Abgeordneter Tagesordnungspunkt 23: und der Fraktion die DIE LINKE: Voll- Erste Beratung des von den Abgeordneten ständige Gleichstellung und gerechte Fi- Pascal Kober, Michael Theurer, Johannes nanzierung der Kindererziehungszeiten Vogel (Olpe), weiteren Abgeordneten und der in der Rente umsetzen – Mütterrente Fraktion der FDP eingebrachten Entwurfs ei- verbessern nes Gesetzes zur Dynamisierung der Ver- Drucksache 19/29 .................. 6147 B dienstgrenzen der geringfügigen Beschäfti- gung c) Antrag der Abgeordneten Ulrike Schielke- Drucksache 19/4764 ................... 6164 B Ziesing, Marc Bernhard, Stephan Brandner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der Pascal Kober (FDP) ................... 6164 B AfD: Anrechnungsfreistellung der -

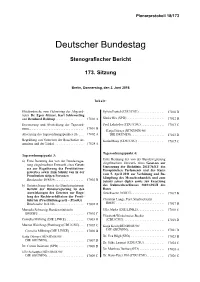

Plenarprotokoll 18/173

Plenarprotokoll 18/173 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 173. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 2. Juni 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Sylvia Pantel (CDU/CSU) .............. 17010 D neten Dr. Egon Jüttner, Karl Schiewerling und Bernhard Daldrup ................ 17001 A Sönke Rix (SPD) ...................... 17012 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Paul Lehrieder (CDU/CSU) ............. 17013 C nung. 17001 B Katja Dörner (BÜNDNIS 90/ Absetzung des Tagesordnungspunktes 26 ... 17002 A DIE GRÜNEN) ................... 17013 D Begrüßung von Vertretern der Botschaften Ar- Karin Maag (CDU/CSU) ............... 17015 C meniens und der Türkei. 17028 A Tagesordnungspunkt 4: Tagesordnungspunkt 3: Erste Beratung des von der Bundesregierung a) Erste Beratung des von der Bundesregie- eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU des zes zur Regulierung des Prostitutions- Europäischen Parlaments und des Rates gewerbes sowie zum Schutz von in der vom 5. April 2011 zur Verhütung und Be- Prostitution tätigen Personen kämpfung des Menschenhandels und zum Drucksache 18/8556 ................ 17002 B Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung b) Unterrichtung durch die Bundesregierung: des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Bericht der Bundesregierung zu den Rates Auswirkungen des Gesetzes zur Rege- Drucksache 18/4613 ................... 17017 B lung der Rechtsverhältnisse der Prosti- tuierten (Prostitutionsgesetz – ProstG) Christian Lange, Parl. Staatssekretär Drucksache 16/4146 ................ 17002 B BMJV ............................ 17017 B Manuela Schwesig, Bundesministerin Ulla Jelpke (DIE LINKE) ............... 17018 C BMFSFJ .......................... 17002 C Elisabeth Winkelmeier-Becker Cornelia Möhring (DIE LINKE) ......... 17003 D (CDU/CSU) ........................ 17019 D Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU). 17005 C Katja Keul (BÜNDNIS 90/ Cornelia Möhring (DIE LINKE) ....... 17006 B DIE GRÜNEN) ..................... 17021 D Katja Dörner (BÜNDNIS 90/ Dr. -

(A) Enden. Aufklären Und Ahnden“. Der Ausschuss Empfiehlt in Seiner

15420 Dcutscher Bundestag —19. Wahlperiode — 124 Sitzung Berlin. Donnerstag, den 7. November 2019 Vi;.eprisident Dr. hans-Peter Friedrich (A) enden. aufklären und ahnden“. Der Ausschuss empfiehlt (Beifall bei der SPD — Dr. Stefan Ruppert (C) in seiner Besehlussempfehlung auf Drucksache 19/7294. [FDP]: Dass uns noch mal ein Minister im Ple den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf nurn beehrt!) DrLlcksache 19.5544 abzulehnen. Wer stimmt für diese Besehlussempfehlung? — Das sind SPD. CDLCSU und Hubertus Heil ‚Bundesminister für Arbeit und Sozia 4(0. Gegenslimmen? — Die Grünen sowie die FDP. — les: Enthaltungen? — Die Linke. Damit ist die Beschlussemp Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und fehlung angenommen. Kollegen! Der Deutsche Bundestag berät an diesem Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschen Abend aus meiner Sicht zwei wichtige Gesetze. die mit rechte und humanitäre Hilfe zim Antrag der Fraktion der Frage zu tun haben, wie menschlich unsere Gesell Bündnis 90‘Die Grünen mit dem Titel ‚.30 Jahre Nieder schaft am Ende des Tages sein wird. der friedlichen Proteste am Platz des Himmli— schlagung Später am Abend werden wir über das Soziale Ent sehen Friedens — Für eine umfassende Aufarbeitung Lind schädigungsrecht sprechen. Dabei geht es um die Frage, der die Achtung Bürger- und Menschenrechte“. Der Aus wie die Gesellschaft mit Opfern von Gewalnaten und An empfiehlt seiner schuss in Beschlussempfehlung auf schlägen umgeht, wie wir Menschen helfen, die Opfer 19/14277, Drucksache den Antrag der Fraktion Bünd geworden sind. Dazu wird nachher Staatssekretärin 90,Die Grünen auf Drucksache 19/10222 abzulehnen. nis Kerstin Griese sprechen, weil sie das mutmaßlich am Wer für diese Beschlussempfehlung? — stimmt Das sind meisten verhandelt hat. -

The Committee on Health 2 “Patients Are at the Centre of Our Health Policy

The Committee on Health 2 “Patients are at the centre of our health policy. The quality of the care they receive is the yardstick by which the organisation of our health system is judged. We would all like to live a long, healthy life, and we all wish to benefit from medical advances and the oppor tunities opened up by the digital revolution. At the same time, however, the health system must remain affordable. At the centre of these conflicting interests, the Committee on Health discusses all topics falling within its remit and prepares decisions with the aim of equipping our health system to cope with future challenges.” Erwin Rüddel, CDU/CSU Chairman of the Committee on Health 3 The German Bundestag’s decisions are prepared by its committees, which are estab lished at the start of each elec toral term. Four of them are stipulated by the Basic Law, the German constitution: the Committee on Foreign Affairs, the Defence Committee, the Committee on the Affairs of the European Union and the Petitions Committee. The Budget Committee and the Committee for the Rules of Procedure are also required by law. The spheres of respon sibility of the committees essentially reflect the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios. This enables Parliament to scruti nise the government’s work effectively. The Bundestag committees The German Bundestag sets political priorities of its own by establishing additional committees for specific sub jects, such as sport, cultural affairs or tourism. In addition, special bodies such as parlia mentary advisory councils, The committees discuss and committees of inquiry or deliberate on items referred study commissions can also to them by the plenary. -

Mitglieder Der SPD-Fraktion Im Deutschen Bundestag Sehr Geehrte

Mitglieder der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag Prof. Dr. Lars Castellucci, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel E-Mail Berlin, 11. September 2020 Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Prof. Dr. Lars Castellucci, MdB Platz der Republik 1 die Situation der Geflüchteten in Griechenland ist seit Monaten ka- 11011 Berlin tastrophal. Mit dem Brand im Lager Moria ist nun eine noch drama- Büro: Paul-Löbe-Haus Raum: 5.332 tischere humanitäre Katastrophe eingetreten. Es ist unsere gemein- Telefon: +49 30 227-73490 same europäische Verantwortung, endlich für menschenwürdige Fax: +49 30 227-76491 [email protected] Bedingungen an unseren Außengrenzen zu sorgen und nun vor al- lem schnell in der Not zu helfen. Wir begrüßen die Zusagen aus Prof. Dr. Lars Castellucci, MdB Deutschland für humanitäre Hilfe und die Entsendung des THW. Marktstraße 11 69168 Wiesloch Der Aufbau von provisorischen Unterbringungen vor Ort, ohne die Telefon: +49 6222-9399506 in Not lebenden Menschen aufs griechische Festland und in die EU [email protected] zu evakuieren, birgt jedoch die große Gefahr, dass sich erneut pre- käre Strukturen des Elends bilden. Vor allem aber die bisherigen Zusagen Deutschlands zur Aufnahme von Geflüchteten sind bestür- zend gering. Der Bundesinnenminister hat heute verkündet, dass Deutschland 150 Minderjährige aus Moria aufnehmen wird. Diese Größenord- nung ist der Lage nicht angemessen und beschämend. Länder und Kommunen haben bereits deutlich mehr Hilfe angeboten. Wir plä- dieren nachdrücklich dafür, dass Deutschland umgehend in der Größenordnung Geflüchtete aufnimmt, wie bereits Zusagen aus den Ländern vorliegen. Auch der Bundesminister für wirtschaftliche Zu- sammenarbeit hat sich für ein deutlich größeres Kontingent ausge- sprochen. -

Debattenprotokoll Zwangsverrentung

2796 Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 33. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 8. Mai 2014 Vizepräsidentin Claudia Roth (A) Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun- Matthias W. Birkwald (DIE LINKE): (C) desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Ände- Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! rung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. Hartz IV ist und bleibt Armut per Gesetz. Das gilt für alle Langzeitarbeitslosen, aber ganz besonders für die äl- (Volker Kauder [CDU/CSU]: Super!) teren Arbeitslosen, die unbedingt arbeiten wollen, denen Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt in aber niemand mehr einen Job gibt. Warum? § 12 a im seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 18/1359, Sozialgesetzbuch II verpflichtet die Jobcenter, Hartz-IV- den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksa- Beziehende ab ihrem 63. Geburtstag in eine vorgezo- chen 18/910 und 18/1283 in der Ausschussfassung anzu- gene Altersrente zu schicken, auch wenn diese mit hor- nehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in renden Abschlägen verbunden ist, und zwar gegen den der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand- Willen der Betroffenen. Das darf nicht sein. Darum sagt zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – die Linke: Die Zwangsverrentungen müssen abgeschafft Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung ange- werden. nommen. (Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten Dritte Beratung des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) Viele Menschen rufen wegen der Zwangsverrentung und Schlussabstimmung. Nach Artikel 87 Absatz 3 des in meinem Büro an. Sie sind wütend, komplett verunsi- Grundgesetzes ist zur Annahme des Gesetzentwurfes die chert oder einfach nur enttäuscht. Ich schildere Ihnen das absolute Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bun- Beispiel einer Betroffenen, einer Verkäuferin aus Frank- destages – das sind 316 Stimmen – erforderlich. -

Wer Sitzt Wo? Politik, Verbände, Medien BUNDESRAT

Köpfe der Gesundheitspolitik 2018 Wer sitzt wo? Politik, Verbände, Medien BUNDESRAT 2 INHALT BUNDESREGIERUNG 4 • Bundeskanzleramt 4 • Bundesministerium für Gesundheit 4 • Bundesministerium für Arbeit und Soziales 4 • Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 5 • Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 5 • Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten 5 • Bevollmächtigter der Bundesregierung Alles auf Anfang für Pflege 5 Die Bundestagswahl 2017 war in mancher Hinsicht eine be- • Beauftragte der Bundesregierung sondere Wahl. Ganze 117 Tage, so lange wie nie zuvor, hat es für Drogenfragen 5 bis zur Regierungsbildung gedauert. 709 Abgeordnete, so viele wie nie zuvor, gehören dem 19. Deutschen Bundestag an. Die • Bundeswahlbeauftragte für die Zahl der Fraktionen ist von vier auf sechs gestiegen. Auch in Sozialversicherungswahlen 5 der Gesundheitspolitik gab es einen umfangreichen Personal- wechsel: Das Gesundheitsministerium wurde neu aufgestellt, BUNDESTAG 6der Ausschuss für Gesundheit ist größer geworden. Und bei Verbänden, Behörden und Medien hat sich im Laufe der letz- • CDU 6 ten Jahre ebenfalls einiges geändert. Damit stellt sich wohl • CSU 7 dringlicher denn je die Frage: „Wer sitzt wo?“ • SPD 7 Damit Sie auch in dieser Legislaturperiode schnell wissen, • AfD 8 welche Abgeordneten sich um das Thema Gesundheit küm- • FDP 8 mern und welche Journalisten darüber berichten, haben wir unsere Orientierungshilfe auf den neuesten Stand gebracht. • Die Linke. 9 Auch die nunmehr sechste Ausgabe soll Ihnen als Wegweiser • Bündnis 90/Die Grünen 9 durch die Berliner Gesundheitspolitik dienen, Ihnen das Kon- taktmanagement im Gesundheitswesen erleichtern und Sie • Ausschuss für Gesundheit 10 bei der Suche nach der richtigen Ansprechpartnerin und dem • Ausschuss für Arbeit und Soziales 17 richtigen Ansprechpartner unterstützen.