Land Um Den Ebersberger Forst

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bibliographie Zur Rosenheimer Stadtgeschichte

BIBLIOGRAPHIE ZUR ROSENHEIMER STADTGESCHICHTE Ein systematisches Verzeichnis der publizierten Quellen und Darstellungen bearb. von Michael Pilz Dipl.-Bibl. (FH) Rosenheim, März 2007 GROBGLIEDERUNG Vorbemerkung …………………………… S. 3 Inhaltsübersicht …………………………... S. 5 A. Quellen (Nr. 0001–1275) ………………………... S. 22 B. Informationsmittel und Nachschlagewerke (Nr. 1276–1486) ……… S. 136 C. Darstellungen (Nr. 1487–4467) ………………... S. 155 2 VORBEMERKUNG Die vorliegende Bibliographie verzeichnet die Quellen, Nachschlagewerke und historischen Darstellungen zur Rosenheimer Ortsgeschichte, die in selbständiger oder unselbständiger Form publiziert wurden. In Abkehr von der üblichen bibliographischen Praxis wurde darüber hinaus auch eine Reihe von bislang unveröffentlichten Typoskripten und – in wenigen Ausnahmefällen – sogar Manuskripten aufgenommen, sofern sie in der Bibliothek des Stadtarchivs Rosenheim für die Benutzung zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die in der CD- und Video-Sammlung des Stadtarchivs vorliegenden Aufnahmen auditiven und audiovisuellen Materials. Unpublizierte Archivalien im engeren Sinne (Urkunden, Akten, Briefe etc.) blieben jedoch von der Einzelverzeichnung ausgeschlossen, sofern ihr Inhalt nicht in gedruckten Editionen und/oder Regestenwerken vorliegt. Titelaufnahmen von unpublizierten Materialien sind durch * vor der laufenden Nummer sowie durch einen präzisierenden Zusatz (z. B. [Typoskript]) gekennzeichnet. Demgegenüber markiert ein † vor der laufenden Nummer die Tatsache, dass von der aufgeführten Publikation kein Exemplar -

05 Erläuterung FNP Ewa 2 Teil C.Indd

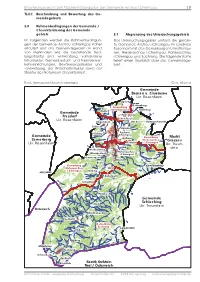

Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Aschau i.Chiemgau 19 Teil C Beschreibung und Bewertung des Ge- meindegebiets 5.0 Rahmenbedingungen der Gemeinde / Charakterisierung des Gemeinde- gebiets 5.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets Im Folgenden werden die Rahmenbedingun- Das Untersuchungsgebiet umfasst die gesam- gen der Gemeinde Aschau i.Chiemgau näher te Gemeinde Aschau i.Chiemgau im Landkreis erläutert und das Gemeindegebiet an Hand Rosenheim mit den Gemarkungen Umrathshau- von Merkmalen wie die bestehende Sied- sen, Niederaschau i.Chiemgau, Hohenaschau lungsstruktur und -entwicklung, vorhandene i.Chiemgau und Sachrang. Die folgende Karte Infrastruktur, Gemeinbedarfs- und Fremdenver- liefert einen Überblick über das Gemeindege- kehrseinrichtungen, Bevölkerungsstruktur und biet. -entwicklung, der Wirtschaftsstruktur sowie der Struktur des Naturraum charakterisiert. KARTE ABGRENZUNG UNTERSUCHUNGSGEBIET OHNE MASSTAB Gemeinde Bernau a. Chiemsee Lkr. Rosenheim Spöck Göttersberg Gemarkung Umrathshausen Außerkoy Gemeinde Weiher Frasdorf Höhenberg Lkr. Rosenheim Schafelbach Engerndorf Bucha Hintergschwendt Fellerer Haindorf Aschau i. Pölching Gemeinde Chiemgau Aufham Gemarkung Markt Samerberg Niederaschau Grassau Lkr. Rosenheim Kohlstatt i. Chiemgau Lkr. Traun- Hub stein Weidachwies Hohenaschau Oberweidach i.Chiemgau Hammerbach Brückl Bach Gemarkung KAMPENWAND Hohenaschau Wald i. Chiemgau Einfang HOCHRIES Außerwald Schoßrinn Hainbach Gemeinde Schleching Stein Lkr. Traunstein Österreich Grattenbach Innerwald Gemarkung Sachrang -

Landwirtschaftlicher Verein (Laufzeit: 1810 - 1937)

Bildungsstätte des Bayerischen Bauernverbandes FINDBUCH ZUM BESTAND Landwirtschaftlicher Verein (Laufzeit: 1810 - 1937) Bearbeitet von: Barbara Fürbeth Herrsching 1989 INHALT I. Akten des Generalcomites bzw. Bayerischen Landwirtschaftsrats 7 1. Organisation und Verwaltung des Landwirtschaftlichen Vereins 7 1.1. Allgemeine Organisation und Verwaltung 7 1.2. Satzungen und Geschäftsordnungen, Protokolle und Jahresberichte der Vereinsorgane 8 1.3. Vereinsjubiläen und Vereinsdenkmünzen 9 1.4. Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung, Auszeichnungen und Ehrungen, Unterstützungs- und Stipendienanträge 9 1.5. Personalangelegenheiten und Personalakten 10 1.6. Grundstücks- und Häuserangelegenheiten, Vereinsgarten 11 1.7. Bibliothek, Registratur und Sammlungen des Vereins 13 1.8. Finanzverwaltung des Generalcomites bzw. des Bayerischen Landwirtschaftsrats 14 1.9. Organisation und Finanzverwaltung der Kreis- und Bezirksvereine 15 1.10. Vereinswahlen und Wahlergebnisse 16 1.11. Zeitschriften und Vereinskalender 18 1.12. Sonstiges 19 2. Landwirtschaft allgemein und landwirtschaftliche Sammelakten 20 2.1. Landwirtschaft allgemein: Berichte und Schriften über die in- und ausländische Landwirtschaft, Haushaltsbedarf der Landwirtschaft, landwirtschaftliche Karten und Tabellen 20 2.2. Schilderung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Verhältnisse, Orts- und Reisebeschreibungen 21 2.3. Sammelakten 23 3. Ausstellungen, Feste und Versammlungen 23 3.1. Allgemeines 23 3.2. Oktoberfeste und Zentrale Landwirtschaftsfeste 24 3.3. Wanderversammlungen der deutschen/bayerischen Land- und Forstwirte und der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 26 3.4. Nationale und internationale Ausstellungen, Weltausstellungen 27 3.5. Pflanzenbau- und Moorkulturausstellungen 28 3.6. Tier-, Mastvieh- und Molkereiausstellungen 29 4. Bauwesen, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 30 4.1. Bauwesen 30 4.2. Maschinen und Geräte 31 4.2.1. Allgemein und Sammelakten 31 4.2.2. Ackerbaugeräte, Dresch-, Mäh- und Sämaschinen, Pflüge 33 4.2.3. -

Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 7-1-2020 Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835) Gregory DeVoe Tomlinson Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the European History Commons, and the Social History Commons Recommended Citation Tomlinson, Gregory DeVoe, "Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)" (2020). LSU Doctoral Dissertations. 5308. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/5308 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. RESHAPING AN EARTHLY PARADISE: LAND ENCLOSURE AND BAVARIAN STATE CENTRALIZATION (1779-1835) A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by Gregory DeVoe Tomlinson B.A., San José State University, 2009 M.A., San José State University, 2012 August 2020 Acknowledgments The Central European History Society (CEHS) funded a visit to the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München in the summer of 2016. Further support came from the LSU history department and the generous contributions of members of the LSU Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) for a subsequent visit in the summer of 2018. The staffs of the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München are extremely dedicated, professional, and were more than helpful with their assistance. -

Katalog Buch & Kunst Frühjahr 2016 Antiquariat

Peter Bierl Antiquariatskatalog Buch & Kunst Frühjahr 2016 Antiquariat Schwabinger Bilderbogen SB Antiquariat Katalog 169 FRANZISKA BIERL Interessante Neueingänge ANTIQUARIAT Alte Originalgraphik aus fünf Jahrhunderten, nebst einigen Raritäten aus unserem Lager Deutsche Städteansichten und Landkarten Städteansichten und Landkarten aus aller Welt Denkmäler - Geschichte und Geschichten Dekorative Graphik aller Art Besuchen Sie uns im Internet Porträtstiche www.bierl-antiquriat.de Landkarten von F.J.J. von Reilly Über 64.000 alte Originalstiche und wertvolle Bücher Nr. 145 - Hamburg Einige besondere Objekte Aus allen Abteilungen Nr. 75 - Augsburg - Urkunde - Aquarell mit Handschrift Nr. 548 - Stundenbuch - Gouache und Goldaufl agen auf Pergament über Metallschnitt auf Pergament um 1510 Nr. 131 - Friedberg bei Augsburg - Manuskriptplan - Aquarell um 1780 Nr. 188 - München - Altkolorierte Umrißradierung von Jakob Hyrtl nach G.P. Bagetti Nr. 239 - Regensburg - Altkolorierter und vergrößerter Kupferstich von Anna Beek - Unikat! 1 Nr. 257 - Seefeld am Pilsensee - Altkolorierte Umrißradierung von Simon Warnberger nach Johann Georg von Dillis Nr. 399 - Rom - Forum Romanum - Aquarell um 1840 2 Nr. 387 - Rom - Große, altkolorierte Umrißradierung von Friedrich Wizani NrNr.. 404077 - Rom - PiaPiazzaz Navona - Radierung von Giovanni Battista Piranesi 3 Suchen und fi nden im Internet www.bierl-antiquariat.de Unsere neue Homepage macht es Ihnen noch einfacher, unseren gesamten Bestand von über 64.000 alten Originalstichen und wertvollen Büchern zu durchsuchen. -

Die Entwicklung Der Psychiatrie Als Akademisches Lehrfach an Der Ludwig-Maximilians-Universität München Bis Zur Eröffnung Der Psychiatrischen Universitätsklinik 1904

AUS DEM INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN Leiter: Professor Dr. Georg Marckmann, M. P. H. ehem. komm. Leiter: Professor Dr. Wolfgang G. Locher, M. A. Die Entwicklung der Psychiatrie als akademisches Lehrfach an der Ludwig-Maximilians-Universität München bis zur Eröffnung der Psychiatrischen Universitätsklinik 1904 Dissertation zum Erwerb des Doktorgrades der Medizin an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München vorgelegt von Michael Hunze aus München 2010 Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München Berichterstatter: Prof. Dr. med. Wolfgang G. Locher, M. A. Mitberichterstatter: Prof. Dr. med. Hanns Hippius Dekan: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Maximilian Reiser, FACR, FRCR Tag der mündlichen Prüfung: 2. Dezember 2010 Zugleich erschienen im Mensch und Buch Verlag Berlin - bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-86664-881-4 Alle Rechte vorbehalten/all rights reserved. © Mensch und Buch Verlag 2010 Choriner Straße 85 10119 Berlin http://www.menschundbuch.de „Ein neues, mächtiges Interesse ist das des psychiatrischen Unterrichts - es geht nicht mehr anders.“ Wilhelm Griesinger 1868 in der ersten Ausgabe seiner Zeitschrift Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten1 1 Griesinger 1868, S. 18 Inhaltsverzeichnis I. -

Gesamtverzeichnis

Gesamt-Inhaltsverzeichnis der Bände 1–143 der Zeitschrift „Oberbayerisches Archiv“ (1839–2019) Bd. 1, 1839 1 Vorwort S. III–IV. 2 FÖRINGER, Heinrich, Der Burgstall bei Buchheim am Parsberg im königlichen Landgerichte Starnberg als römische Fortifikation nachgewiesen, S. 1–14. 3 HEFNER, Joseph von, Leistungen des Benedictinerstiftes Tegernsee für Kunst und Wissenschaft, S. 15–35. 4 KUNSTMANN, Friedrich, Beiträge zur spätern Lebensgeschichte des Grafen Konrad von Wasserburg, S. 36–44. 5 HÖFLER, Constantin, Urkundliche Beiträge zur Geschichte Kaiser Ludwigs IV. und anderer bayerischer Fürsten. Aus italienischen Archiven und Bibliotheken, S. 45–118. 7 STICHANER, Joseph von, Verzeichniß der bisher bekannt gewordenen Grabhügel in Oberbayern, S. 119–128. 8 FERCHL, Franz Maria, Verzeichniß der bisher bekannt gewordenen Fundorte römischer Münzen in Oberbayern, S. 129–142. 9 HOHENEICHER, Franz, Ueber einige alterthümliche Denkmäler der Stadt Freysingen und ihrer nächsten Umgebung, S. 143–148. 10 FÖRINGER, Heinrich, Die Glocke zu Gilching, S. 149–153. 11 KUNSTMANN, Friedrich, Bemerkungen über eine ungedruckte Stelle aus der Lebensbeschreibung des heiligen Bonifacius von seinem Schüler Willibald, S. 154–160. 12 OBERNBERG, Ignaz Joseph von, Urgeschichte der innern oder bayerischen Zelle im Landgerichte Miesbach, S. 161–169. 13 HEFNER, Joseph von, Über die Eröffnung germanischer Grabhügel bei St. Andrä im Landgerichte Weilheim, S. 170–175. 14 SEDLMAIER, Christoph, Verzeichniß antiquarischer Funde aus den k. Landgerichtsbezirken Burghausen, Laufen und Titmanning, S. 176–205. 15 GEISS, Ernest, Geschichte der Pfarrei Trostberg, S. 206–252. 16 HOHENEICHER, Franz, Kleine Nachlese zur Geschichte Albrecht Sigismunds, Herzogs von Bayern, Fürstbischofs zu Freisingen und Regensburg, S. 253–274. 17 Der römische Denkstein zu Freitsmoos, Landgerichts Titmanning, S. -

Beiträge Zur Feststellung Der Historischen Ortsnamen in Bayern

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften - Historische Classe = III. Classe Jahr/Year: 1868-1870 Band/Volume: 11-1868 Autor(en)/Author(s): Hundt Friedrich Hektor von Artikel/Article: Beiträge zur Feststellung der historischen Ortsnamen in Bayern und des ursprünglichen Besitzes des Hauses Scheyern-Wittelsbach 71-147 I- - "" -- --- - -- I MMMMMMMNLNセᄋMMLM⦅」@ • i I i I . ' i I I b・ゥエイ¦ァ・セ@ zur .Feststellung der historischen Ortsnamen in Bayern und Y!l· . Jl des ursprungliehen Besitzes des ·Hauses Scheyern- Wittels bach. ! .1. Von Friedrich Hektor Graten Hundt, k. Kämmerer und Ministerialrath. ' .Abh. d. III. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. XI. Bd. I. Abth. 10 . '7 i$ - - .·' \ r 1 , I I I Beiträge zur Feststellung der historischen Ortsnamen in Bayern und des ursprUngliehen Besitzes des Ilauses Scheyern-'\Vittelsbach' . ., .. Von Friedrich Hektor Grafen Hundt. , Die "Feststellung der historischen Bene?nuhgen _der Ortschaften •• Bayerns war in früheren Zeiten sehr schwierig. Zwar besass das Land' in den trefflichen Appian'schen Landtafeln seit der Mitte des XVI Jahrhunderts eine vorzügliche Karte; allein nach den zu Grunde liegenden 1\Iaassverhältnissen fehlte der Raum zur Auf- nahme zahlloser kleinerer Orte, und die Urkunden-Schätze waren damals noch viel zu wenig durchforscht, als dass deren Inhalt hätte Berück- sichtigung finden können. i Die späteren Kartenwerke von Fink u. a. bauten auf der· von ,Ap-, ! ·i pian gegebenen Grundlage, und die nach ihnen von Widmer und Ernst unter dem Namen Repertorium Bavariae gefertigten Ortsverzeichnisse vermochten daher noch in keiner Weise zu genügen. Immerhin geben, aber jene Landtafeln und ·diese Register in gar vielen Fällen höchst erwünschte Aufschlüsse. -

Landkreis Miesbach

www.landkreis-miesbach.de Landkreis Miesbach miesbach_titel_2018••.indd 1 26.11.18 11:37 Landkreis Miesbach MORALT INDOOR & OUTDOOR – TÜRROHLINGE MIT SYSTEM. IHR SICHERER WEG ZUM ERFOLG. R amsaier R alf © 2017 Inhaber: Moralt InDoor Moralt OutDoor R amsaier R alf MORALT –© 2017TÜRROHLINGE MIT SYSTEM FÜR INNEN-Inhaber: UND AUSSENTÜREN. Moralt AG, Obere Tiefenbachstr. 1, 83734 Hausham Telefon: +49 (0) 80 26/ 925 38-0, www.moralt-ag.de, [email protected] www.moralt-ag.de ◆◆◆ ASG ◆ Info Miesbach 39 „Moralt AG“ ID (MR) gelieferte Vorlage AZ_Magazin_Landkreis_Miesbach_170x170_2017.indd 1 19.10.17 17:58 Dieser Abzug wurde digital erstellt. Durch äußere Einwirkungen wie Temperaturschwankung oder unterschiedliche Beanspruchung des Druckers können Farbtoleranzen auftreten, deshalb kann eine Farbverbindlichkeit nicht garantiert werden. Ebenso ist es nicht möglich, im Druck nach Euroskala alle Sonderfarben verbindlich wiederzugeben. Wir bitten um Ihr Verständnis! Landkreis Miesbach Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste und Freunde des Landkreises Miesbach, in Ihren Händen halten Sie eine Bro- schüre, in der Sie gebündelt alle wich- tigen Informationen rund um unseren Landkreis finden. Knapp 100.000 Ein- wohner bewohnen unsere 17 Städte, Märkte und Gemeinden. Sie machen den Landkreis Miesbach zu einer le- bens- und liebenswerten Heimat. Zahl- reiche Urlaubsgäste und Tagesausflüg- ler kommen gerne zu Besuch zu uns ins Herz des Oberlandes. Auch für das Leben im Landkreis Mies- bach gilt: Unser Alltag ist meist sehr schnelllebig. Die Informationsbeschaf- fung soll daher effizient ablaufen. Wer eine Frage hat, möchte ohne Umwege eine Antwort darauf finden. Dieser An- forderung trägt der Landkreis mit der Broschüre Rechnung. Sie ist quasi das Navigationssystem für unseren Land- kreis – sowohl in der Heftversion zum Mitnehmen, als auch digital auf unserer periode zum Schwerpunkt gesetzt ha- Interessantes, das Sie ursprünglich gar Homepage www.landkreis-miesbach. -

Eine Übersicht Über Die Sammlungen Mit Einem

FÜHRER DURCH DIE BESTÄNDE DES STADTARCHIVS ROSENHEIM Eine Übersicht über die Sammlungen mit einem Anhang: Archivalische Bestände in Rosenheim und Schloßberg außerhalb des Stadtarchivs bearbeitet von Michael Pilz Dipl.-Bibl. (FH) Rosenheim, März 2007 1. Einführung ……………………………………………………………………………….....4 2. Die Bestände des Stadtarchivs Rosenheim 2.1. Erschließung und Findmittel 2.1.1. Repertorien …………………………………………………………………………...7 2.1.2. Kartotheken ………………………………………………………………………....11 2.1.3. Datenbanken ………………………………………………………………………..12 2.2. Archivalien 2.2.1. Urkunden…………………………………………………………………………....14 2.2.2. Protokolle …………………………………………………………………………...17 2.2.3. Gemeinde-Rechnungen ……………………………………………………………..24 2.2.4. Kultusrechnungen …………………………………………………………………..27 2.2.5. Akten 2.2.5.1. Faszikel-Bestand …………………………………………………………………..29 2.2.5.2. Findbuch-Bestand ………………………………………………………………....34 2.2.5.3. Aktenplan-Bestand………………………………………………………………....39 2.2.5.4. Unerschlossene Aktenbestände ……………………………………………………41 2.2.6. Melderegistraturen …………………………………………………………………..42 2.2.7. Amtsbücher Standesamt …………………………………………………………….42 2.2.8. Nachlässe und Deposita …………………………………………………………….43 2.2.9. Fragmentsammlung …………………………………………………………………51 2.3. Archivalisch-Dokumentarische Sammlungen 2.3.1. Dokumentarische Sammlung ………………………………………………………..53 2.3.2. Bildgutsammlung ……………………………………………………………………53 2.3.3. Plakatsammlung ……………………………………………………………………..54 2.3.4. Karten- und Plansammlung …………………………………………………………54 2.3.5. Photosammlung ……………………………………………………………………..55 2.3.6. Ansichtskartensammlung -

Bibliotheksbestand München

Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V. Bibliotheksbestand München Roswitha Weileder Winfried Müller Stand: 17.08.2020 Bayerischer Landesverein Bibliotheksbestand München Stand: 17.08.2020 für Familienkunde e.V. (nach Signaturen) Signaturen Der Bibliotheksbestand ist nach Signaturen geordnet. Zur besseren Übersicht und leichteren Orientierung sind hier die Signaturkürzel erläutert: A Allgemeines Aa Lexika Ab Sprachlexika Ac Adressbücher Ad Ortsverzeichnisse Ada International Adb Deutschland Adc Bayern Add einzelne Orte Ae Atlanten/Landkarten Af Varia B Biographien Ba international Bb Deutschland ohne Bayern Bba Gesamtdeutschland Bbb Landesteile Bbc Orte Bc Bayern Bca Gesamtbayern Bcb Landesteile Bcc Orte Bd Sonstige Länder Be Einzelne Personen und ihre Familien D Digitale Medien & Filme D1 NN Dc Geschlechterbücher auf CD Df Genealogien/Familienchroniken Dg Geschichte Landesteile/Orte/Mirakelbücher Do Ortsfamilienbücher / Kirchenbücher F Familienkunde Fa Allgemeines Fb Bibliographien Fc Quellen Fca Allgemeines Fcb Kirchliche Archive Fcb 1 Allgemeines Fcb 2 Kirchenbuchverzeichnisse Fcb 2.1 Deutschland* ohne Bayern - 1 - Bayerischer Landesverein Bibliotheksbestand München Stand: 17.08.2020 für Familienkunde e.V. (nach Signaturen) Fcb 2.2 Bayern Fcb 2.3 sonstige Länder Fcc Staatliche Archive Fcc 1 Allgemeines Fcc 2 Universitätsmatrikel Fcc 2.1 Deutschland* ohne Bayern Fcc 2.2 Bayern Fcc 2.3 sonstige Länder Fcd Private Archive Fce Sonstige Quellen Fce 1 Allgemeines Fce 2 Personenverzeichnisse Fd Genealogien, Genealogische Tafelwerke -

Bibliographie Zur Rosenheimer Stadtgeschichte

BIBLIOGRAPHIE ZUR ROSENHEIMER STADTGESCHICHTE Ein systematisches Verzeichnis der publizierten Quellen und Darstellungen bearb. von Michael Pilz Dipl.-Bibl. (FH) Ergänzte und erweiterte Fassung Rosenheim, Juli 2008 GROBGLIEDERUNG Vorbemerkung …………………………… S. 3 Inhaltsübersicht …………………………... S. 5 A. Quellen (Nr. 0001–1275) ………………………... S. 22 B. Informationsmittel und Nachschlagewerke (Nr. 1276–1486) ……… S. 150 C. Darstellungen (Nr. 1487–4467) ………………... S. 170 2 VORBEMERKUNG Die vorliegende Bibliographie verzeichnet die Quellen, Nachschlagewerke und historischen Darstellungen zur Rosenheimer Ortsgeschichte, die in selbständiger oder unselbständiger Form publiziert wurden. In Abkehr von der üblichen bibliographischen Praxis wurde darüber hinaus auch eine Reihe von bislang unveröffentlichten Typoskripten und – in wenigen Ausnahmefällen – sogar Manuskripten aufgenommen, sofern sie in der Bibliothek des Stadtarchivs Rosenheim für die Benutzung zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die in der CD- und Video-Sammlung des Stadtarchivs vorliegenden Aufnahmen auditiven und audiovisuellen Materials. Unpublizierte Archivalien im engeren Sinne (Urkunden, Akten, Briefe etc.) blieben jedoch von der Einzelverzeichnung ausgeschlossen, sofern ihr Inhalt nicht in gedruckten Editionen und/oder Regestenwerken vorliegt. Titelaufnahmen von unpublizierten Materialien sind durch * vor der laufenden Nummer sowie durch einen präzisierenden Zusatz (z. B. [Typoskript]) gekennzeichnet. Demgegenüber markiert ein † vor der laufenden Nummer die Tatsache, dass von der aufgeführten