PDF-Datei Aufrufen (12.003

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bibliographie Zur Rosenheimer Stadtgeschichte

BIBLIOGRAPHIE ZUR ROSENHEIMER STADTGESCHICHTE Ein systematisches Verzeichnis der publizierten Quellen und Darstellungen bearb. von Michael Pilz Dipl.-Bibl. (FH) Rosenheim, März 2007 GROBGLIEDERUNG Vorbemerkung …………………………… S. 3 Inhaltsübersicht …………………………... S. 5 A. Quellen (Nr. 0001–1275) ………………………... S. 22 B. Informationsmittel und Nachschlagewerke (Nr. 1276–1486) ……… S. 136 C. Darstellungen (Nr. 1487–4467) ………………... S. 155 2 VORBEMERKUNG Die vorliegende Bibliographie verzeichnet die Quellen, Nachschlagewerke und historischen Darstellungen zur Rosenheimer Ortsgeschichte, die in selbständiger oder unselbständiger Form publiziert wurden. In Abkehr von der üblichen bibliographischen Praxis wurde darüber hinaus auch eine Reihe von bislang unveröffentlichten Typoskripten und – in wenigen Ausnahmefällen – sogar Manuskripten aufgenommen, sofern sie in der Bibliothek des Stadtarchivs Rosenheim für die Benutzung zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die in der CD- und Video-Sammlung des Stadtarchivs vorliegenden Aufnahmen auditiven und audiovisuellen Materials. Unpublizierte Archivalien im engeren Sinne (Urkunden, Akten, Briefe etc.) blieben jedoch von der Einzelverzeichnung ausgeschlossen, sofern ihr Inhalt nicht in gedruckten Editionen und/oder Regestenwerken vorliegt. Titelaufnahmen von unpublizierten Materialien sind durch * vor der laufenden Nummer sowie durch einen präzisierenden Zusatz (z. B. [Typoskript]) gekennzeichnet. Demgegenüber markiert ein † vor der laufenden Nummer die Tatsache, dass von der aufgeführten Publikation kein Exemplar -

05 Erläuterung FNP Ewa 2 Teil C.Indd

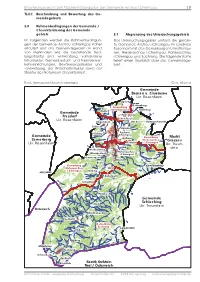

Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Aschau i.Chiemgau 19 Teil C Beschreibung und Bewertung des Ge- meindegebiets 5.0 Rahmenbedingungen der Gemeinde / Charakterisierung des Gemeinde- gebiets 5.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets Im Folgenden werden die Rahmenbedingun- Das Untersuchungsgebiet umfasst die gesam- gen der Gemeinde Aschau i.Chiemgau näher te Gemeinde Aschau i.Chiemgau im Landkreis erläutert und das Gemeindegebiet an Hand Rosenheim mit den Gemarkungen Umrathshau- von Merkmalen wie die bestehende Sied- sen, Niederaschau i.Chiemgau, Hohenaschau lungsstruktur und -entwicklung, vorhandene i.Chiemgau und Sachrang. Die folgende Karte Infrastruktur, Gemeinbedarfs- und Fremdenver- liefert einen Überblick über das Gemeindege- kehrseinrichtungen, Bevölkerungsstruktur und biet. -entwicklung, der Wirtschaftsstruktur sowie der Struktur des Naturraum charakterisiert. KARTE ABGRENZUNG UNTERSUCHUNGSGEBIET OHNE MASSTAB Gemeinde Bernau a. Chiemsee Lkr. Rosenheim Spöck Göttersberg Gemarkung Umrathshausen Außerkoy Gemeinde Weiher Frasdorf Höhenberg Lkr. Rosenheim Schafelbach Engerndorf Bucha Hintergschwendt Fellerer Haindorf Aschau i. Pölching Gemeinde Chiemgau Aufham Gemarkung Markt Samerberg Niederaschau Grassau Lkr. Rosenheim Kohlstatt i. Chiemgau Lkr. Traun- Hub stein Weidachwies Hohenaschau Oberweidach i.Chiemgau Hammerbach Brückl Bach Gemarkung KAMPENWAND Hohenaschau Wald i. Chiemgau Einfang HOCHRIES Außerwald Schoßrinn Hainbach Gemeinde Schleching Stein Lkr. Traunstein Österreich Grattenbach Innerwald Gemarkung Sachrang -

Das Mitteilungsblattfür

Das Mitteilungsblatt für das Ameranger Gemeindegebiet September 2020 Septemberstimmung am Friedlsee, fotografiert von Greta Schnall Gemeinde Ameranger Mitteilungsblatt Inhaltsverzeichnis Gemeindlicher Teil Maisanpflanzungen an Maisanpflanzungen an Straßenkreuzungen 2 Straßenkreuzungen Abfahrtsplan Schulbusse 3 Im Zusammenhang mit Maisanpflanzungen bitten wir alle Aus dem Gemeinderat 4 - 5 Landwirte dringend um Beachtung: Gemeinderatssitzungen 6 Bauhof-Flotte erweitert 6 Aus Gründen der Verkehrssicherheit dürfen nach Art. 29 Laien-Defibrillator in Evenhausen 6 Abs. 2 Satz 1 BayStrWG Anpflanzungen nicht angelegt Ortsheimatpflege - Verschwundenes 7 werden, soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver- Neuer Mitarbeiter 7 kehrs beeinträchtigen können. Hierunter fällt insbesondere Rat und Hilfe für Menschen mit Behinderungen 8 der Anbau von Mais, wenn er die Fahrbahn um mehr als Vergünstigungen mit einem Schwerbehindertenausweis 8 einen Meter überragt. Geplantes Wohnbaugebiet in Kammer 9 An Einmündungen und Kreuzungen sind Sichtdreiecke zwingend freizuhalten. Die Länge der Dreiecke hängt von Leader der jeweils geltenden zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab Information über EU-Förderprogramm im Gemeinderat 10 und ist entsprechend zu berechnen. Studenten präsentieren Ergebnisse ihrer Arbeiten 11 Bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 100 km/h ergibt sich z.B. eine Schenkellänge von 200 m, bei 60 km/h Kirche beträgt sie noch 85 m. Erstkommunion 2020 in Kirchensur 13 Der Regenbogen – Zeichen der Hoffnung 13 Zur Bemessung der freizuhaltenden Sichtfelder ist ein Kunst macht sich für Kunst auf den Weg 14 Ausgangspunkt zu bestimmen, von dem an die Schenkel- längen angetragen werden. Ihr Endpunkt ist die Straßen- Kinder mitte der anderen Straße. Dies lässt sich am einfachsten Kinderhaus Sonnenblume 15 anhand eines Lageplanes ermitteln, der in der Gemeinde- verwaltung angefordert werden kann. -

Das Mitteilungsblattfür

Das Mitteilungsblatt für das Ameranger Gemeindegebiet Februar 2021 Wir gratulieren dem Ameranger Trachtenverein zum 100. Jubiläum - Foto: Archiv Gemeinde Samba-Verbot in Kirchensur EIN BLICK IN ALTE PROTOKOLLBÜCHER DES GEMEINDERATES Eigentlich wäre zurzeit der Fasching in vollem Gange. Si- Ameranger Mitteilungsblatt Inhaltsverzeichnis cherlich könnte man die eine oder andere Tanzveranstal- tung in Amerang besuchen, aber leider ist - wie so vieles - Gemeindlicher Teil auch Tanzen in diesem Fasching wegen der Corona-Pan- Samba-Verbot in Kirchensur 2 demie verboten. Befreiung von der Abwasserabgabe für 2020 2 Tanzverbote gab es auch schon zu früheren Zeiten. Wenn Stille Hilfe Amerang 2 man das Protokollbuch der ehemaligen Gemeinde Kirchen- Grußwort des Bürgermeisters 3 sur durchblättert, findet man am 10. Februar 1950 einen Aus dem Gemeinderat 4 einstimmigen Beschluss, dass das damals wohl sehr aktu- Erlass: Haushaltssatzung, Haushaltsplan 2021 5 elle „Samba tanzen“ verboten ist. Gemeinderat regelt Abstand zwischen Gebäuden 6 Welchen Hintergrund dieses Verbot hat, wollte ich von Gemeinderat erlässt Stellplatzsatzung 7 einem der damaligen Gemeinderäte einmal erfragen. Seine Mitteilung Steueramt/Gemeindekasse 8 Antwort war: „Weil wir das halt verboten haben.“ Also An-/Ab-/Ummeldung von Restmülltonnen 9 können wir weiter nur rätseln. Neues aus der Ortsheimatpflege 10 Uns bleibt die Hoffnung, dass irgendwann auch das Tan- Ameranger Jugendliche aufgepasst! 10 zen wieder erlaubt sein wird – auch ein Samba. Leader Agnes Weinmann Spuren der Römer in Chieming 11 Kirche Krippenspiel im Freien 13 Befreiung von Abwasserabgabe für 2020 Vier neue „Minis“ am Start 13 Zur Befreiung von der Abwasserabgabe genügt es, wenn Klopfersinger 2020 in Kirchensur 14 für das Veranlagungsjahr anstelle eines Fäkalschlamm-Ab- Danksagung 14 fuhrnachweises der letzte Jahresbericht einer Wartungsfir- Sternsinger 2021 in Kirchensur 14 ma vorgelegt wird, aus dem ersichtlich ist, dass aufgrund Veronika Meisl geehrt 14 einer Schlammspiegelmessung eine Schlammabfuhr noch nicht erforderlich ist. -

Zwangsarbeit Im Landkreis Wasserburg A. Inn 1939–1945 Wasserburg Landkreis Im Zwangsarbeit | J

Tausende Menschen aus allen Teilen Europas wurden zwischen 1939 Philipp T. Haase | Joey Rauschenberger und 1945 als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter im ehemali- gen Landkreis Wasserburg a. Inn eingesetzt. Polnische Landarbeiter prägten das Bild der Stadt Wasserburg und ihrer Umgebung ebenso wie französische Handwerker oder in Molkereibetrieben eingesetzte Zwangsarbeit im „Ostarbeiterinnen“ aus der Sowjetunion. Diese Studie bietet nun an- Landkreis Wasserburg a. Inn hand von Quellenmaterial aus zahlreichen Archiven Zahlen und Ein- ordnungen zum Ausmaß des „Ausländereinsatzes“ im Altlandkreis. 1939–1945 Philipp T. Haase und Joey Rauschenberger spüren den alltäglichen Lebenswelten der ausländischen Arbeitskräfte und ihrer Arbeitge- Eine Geschichte des nationalsozialistischen ber nach und geben so der Zwangsarbeit in der Region ein Gesicht. „Ausländereinsatzes“ in Oberbayern Die vorgelegte Forschungsarbeit wurde von der Stadt Wasserburg a. Inn als wissenschaftliche Preisauslobung initiiert und gefördert. ISBN 978-3-947027-05-7 P. T. Haase | J. Rauschenberger: Zwangsarbeit im Landkreis Wasserburg a. Inn 1939–1945 Wasserburg Landkreis im Zwangsarbeit | J. Rauschenberger: Haase T. P. Zwangsarbeit im Landkreis Wasserburg a. Inn 1939–1945 Eine Geschichte des nationalsozialistischen „Ausländereinsatzes“ in Oberbayern Philipp T. Haase | Joey Rauschenberger Impressum: Philipp T. Haase | Joey Rauschenberger Zwangsarbeit im Landkreis Wasserburg a. Inn 1939–1945 Eine Geschichte des nationalsozialistischen „Ausländereinsatzes“ in Oberbayern Herausgeber: -

Land Um Den Ebersberger Forst

Land um den Ebersberger Forst Beiträge zur Geschichte und Kultur Jahrbuch des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg e.V. 18 (2015) Umschlagvorderseite: Der Tod des heiligen Anianus in einem von Matthäus Günther Land um den 1763 gefertigten Deckengemälde des westlichen Gewölbes der Klosterkirche Rott am Inn. (Foto: Irene Schäfer, Jakobneuharting) Ebersberger Umschlagrückseite: Das Stammwappen der Familie Wämpl, die um 1700 das Schloss Falkenberg ihr Eigen nannte. Forst (Entnommen: Seyler, Gustav A. (Hg.): Abgestorbener Bayerischer Adel, Theil III, Nürnberg 1911) Beiträge zur Geschichte und Kultur Impressum Herausgeber: Historischer Verein für den Landkreis Ebersberg e.V. Tegernauer Straße 17, 83553 Frauenneuharting Jahrbuch des Historischen Vereins Redaktion: Bernhard Schäfer für den Landkreis Ebersberg e.V. Copyright: © 2016 Historischer Verein für den Landkreis Ebersberg e.V. Druck: Bugl Druck, Essenbach Verlag, Grafik: Verlag Lutz Garnies, Hans-Stießberger-Straße 2b, 85540 Haar / München ISBN 978-3-926163-92-9 18 (2015) Inhalt Vorwort ..............................................................................................................6 Mitteilungen und Notizen ................................................................................. 202 Aufsätze ................................................................................................................ 8 Antje M. Berberich Heinrich Glückswerth. Ein Ebersberger Maler (1872-1931) .................................. 202 Gottfried Mayr Emmeram, Marinus und -

Landwirtschaftlicher Verein (Laufzeit: 1810 - 1937)

Bildungsstätte des Bayerischen Bauernverbandes FINDBUCH ZUM BESTAND Landwirtschaftlicher Verein (Laufzeit: 1810 - 1937) Bearbeitet von: Barbara Fürbeth Herrsching 1989 INHALT I. Akten des Generalcomites bzw. Bayerischen Landwirtschaftsrats 7 1. Organisation und Verwaltung des Landwirtschaftlichen Vereins 7 1.1. Allgemeine Organisation und Verwaltung 7 1.2. Satzungen und Geschäftsordnungen, Protokolle und Jahresberichte der Vereinsorgane 8 1.3. Vereinsjubiläen und Vereinsdenkmünzen 9 1.4. Mitgliederverwaltung und Mitgliederbetreuung, Auszeichnungen und Ehrungen, Unterstützungs- und Stipendienanträge 9 1.5. Personalangelegenheiten und Personalakten 10 1.6. Grundstücks- und Häuserangelegenheiten, Vereinsgarten 11 1.7. Bibliothek, Registratur und Sammlungen des Vereins 13 1.8. Finanzverwaltung des Generalcomites bzw. des Bayerischen Landwirtschaftsrats 14 1.9. Organisation und Finanzverwaltung der Kreis- und Bezirksvereine 15 1.10. Vereinswahlen und Wahlergebnisse 16 1.11. Zeitschriften und Vereinskalender 18 1.12. Sonstiges 19 2. Landwirtschaft allgemein und landwirtschaftliche Sammelakten 20 2.1. Landwirtschaft allgemein: Berichte und Schriften über die in- und ausländische Landwirtschaft, Haushaltsbedarf der Landwirtschaft, landwirtschaftliche Karten und Tabellen 20 2.2. Schilderung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Verhältnisse, Orts- und Reisebeschreibungen 21 2.3. Sammelakten 23 3. Ausstellungen, Feste und Versammlungen 23 3.1. Allgemeines 23 3.2. Oktoberfeste und Zentrale Landwirtschaftsfeste 24 3.3. Wanderversammlungen der deutschen/bayerischen Land- und Forstwirte und der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 26 3.4. Nationale und internationale Ausstellungen, Weltausstellungen 27 3.5. Pflanzenbau- und Moorkulturausstellungen 28 3.6. Tier-, Mastvieh- und Molkereiausstellungen 29 4. Bauwesen, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 30 4.1. Bauwesen 30 4.2. Maschinen und Geräte 31 4.2.1. Allgemein und Sammelakten 31 4.2.2. Ackerbaugeräte, Dresch-, Mäh- und Sämaschinen, Pflüge 33 4.2.3. -

Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 7-1-2020 Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835) Gregory DeVoe Tomlinson Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the European History Commons, and the Social History Commons Recommended Citation Tomlinson, Gregory DeVoe, "Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)" (2020). LSU Doctoral Dissertations. 5308. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/5308 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. RESHAPING AN EARTHLY PARADISE: LAND ENCLOSURE AND BAVARIAN STATE CENTRALIZATION (1779-1835) A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by Gregory DeVoe Tomlinson B.A., San José State University, 2009 M.A., San José State University, 2012 August 2020 Acknowledgments The Central European History Society (CEHS) funded a visit to the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München in the summer of 2016. Further support came from the LSU history department and the generous contributions of members of the LSU Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) for a subsequent visit in the summer of 2018. The staffs of the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München are extremely dedicated, professional, and were more than helpful with their assistance. -

Detailkarte Rosenheim

t 2080 Mittergars Maitenbeth Voglberg Aicha Unterzarnham Gars-Bahnhof B 12 (E 552) Marsmeier Taufkirchen Lengmoos Haiden Ullading Kreith Einharting Grünthal Schrottfurt Frotzhofen St 2086 St 2092 Purfing Stadl Ebersberger Forst Unterbierwang Anzinger Forst Rechtmehring Regionalplan Südostoberbayern (18) St 2353 Holzkram Wang Unterreit S Sankt Christoph Freimehring Oberbierwang St 2360 Berg Oberreith Stadlern Karte 3 Kalteneck Hart Titlmoos St 2081 Soyen Landschaft und Erholung Albaching Irlham Eglhartinger Forst Waldhausen Abersdorf Steinberg St 2092 Maierhof Loibersdorf Entwurf zur 8. Fortschreibung (Anhörung) Reith Ebrach Schrankbaum Kirchloibersdorf Steinhöring Ebrach Hinterschleefeld St 2360 Bearbeitungsstand: April 2009 Giglberg B 15 Ausschnitt: Kreisfreie Stadt RosenheimEbersberg und Grill B 304 Bergham Landkreis Rosenheim B 304 Hintsberg Babensham Tulling Forsting Zell Eglharting Oberndorf Altbabensham Schnaitsee St 2092 St 2357 Koblberg Edling Rottmoos St 2357 St 2089 St 2080 Kirchseeon Wasserburg a.Inn Harpfing Buch Reitmehring Fürmoosen Nettelkofen Grafing b.München Pfaffing St 2357 Bachmehring St 2359 B 304 B 15 B 304 Taglaching Frauenneuharting Eiselfing Kirchensur Falkenberg Hafenham Kienberg St 2351 Stephanskirchen Altenburg Haging Attel Honau Dichau Freiham Pienzenau Ebrach Spielberg Esterndorf Moosach Alteiselfing Pullenhofen Lehen Hausmehring Frabertsham Straußdorf Rettenbach Attel Jacobneuharting Thalham Evenhausen B 304 Steinsee Alxing Zellerreit St 2351 Bruck Oberelkofen St 2089 Tegernau Niederseeon Attel Kerschdorf -

Katalog Buch & Kunst Frühjahr 2016 Antiquariat

Peter Bierl Antiquariatskatalog Buch & Kunst Frühjahr 2016 Antiquariat Schwabinger Bilderbogen SB Antiquariat Katalog 169 FRANZISKA BIERL Interessante Neueingänge ANTIQUARIAT Alte Originalgraphik aus fünf Jahrhunderten, nebst einigen Raritäten aus unserem Lager Deutsche Städteansichten und Landkarten Städteansichten und Landkarten aus aller Welt Denkmäler - Geschichte und Geschichten Dekorative Graphik aller Art Besuchen Sie uns im Internet Porträtstiche www.bierl-antiquriat.de Landkarten von F.J.J. von Reilly Über 64.000 alte Originalstiche und wertvolle Bücher Nr. 145 - Hamburg Einige besondere Objekte Aus allen Abteilungen Nr. 75 - Augsburg - Urkunde - Aquarell mit Handschrift Nr. 548 - Stundenbuch - Gouache und Goldaufl agen auf Pergament über Metallschnitt auf Pergament um 1510 Nr. 131 - Friedberg bei Augsburg - Manuskriptplan - Aquarell um 1780 Nr. 188 - München - Altkolorierte Umrißradierung von Jakob Hyrtl nach G.P. Bagetti Nr. 239 - Regensburg - Altkolorierter und vergrößerter Kupferstich von Anna Beek - Unikat! 1 Nr. 257 - Seefeld am Pilsensee - Altkolorierte Umrißradierung von Simon Warnberger nach Johann Georg von Dillis Nr. 399 - Rom - Forum Romanum - Aquarell um 1840 2 Nr. 387 - Rom - Große, altkolorierte Umrißradierung von Friedrich Wizani NrNr.. 404077 - Rom - PiaPiazzaz Navona - Radierung von Giovanni Battista Piranesi 3 Suchen und fi nden im Internet www.bierl-antiquariat.de Unsere neue Homepage macht es Ihnen noch einfacher, unseren gesamten Bestand von über 64.000 alten Originalstichen und wertvollen Büchern zu durchsuchen. -

PDF-Datei Der Heimat Am Inn Information Zur Bereitstellung Von

PDF-Datei der Heimat am Inn Information zur Bereitstellung von PDF-Dateien der Heimat am Inn-Bände Einführung: Der Heimatverein Wasserburg stellt sämtliche Heimat am Inn-Bände der alten und neuen Folge auf seiner Webseite als PDF-Datei zur Verfügung. Die Publikationen können als PDF-Dokumente geöffnet werden und zwar jeweils die Gesamtausgabe und separiert auch die einzelnen Aufsätze (der neuen Folge). Zudem ist in den PDF-Dokumenten eine Volltextsuche möglich. Die PDF-Dokumente entsprechen den Druckausgaben. Rechtlicher Hinweis zur Nutzung dieses Angebots der Bereitstellung von PDF-Dateien der Heimat am Inn-Ausgaben: Die veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen sind über diese Webseite frei zugänglich. Sie unterliegen jedoch dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen ist nicht gestattet und strafbar. Die Rechte an den Texten und Bildern der Heimat am Inn-Bände bzw. der einzelnen Aufsätze liegen bei den genannten Autorinnen und Autoren, Institutionen oder Personen. Ausführliche Abbildungsnachweise entnehmen Sie bitte den Abbildungsnachweisen der jeweiligen Ausgaben. Dieses Angebot dient ausschließlich wissenschaftlichen, heimatkundlichen, schulischen, privaten oder informatorischen Zwecken und darf nicht kommerziell genutzt werden. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieser Seiten oder von Teilen davon in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ausschließlich nach vorheriger Genehmigung durch die jeweiligen Rechteinhaber gestattet. Eine unautorisierte Übernahme ist unzulässig. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Verwendung an: Redaktion der Heimat a. Inn, E-Mail: matthias.haupt(@)wasserburg.de. Anfragen werden von hier aus an die jeweiligen Autorinnen und Autoren weitergeleitet. -

Die Entwicklung Der Psychiatrie Als Akademisches Lehrfach an Der Ludwig-Maximilians-Universität München Bis Zur Eröffnung Der Psychiatrischen Universitätsklinik 1904

AUS DEM INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN Leiter: Professor Dr. Georg Marckmann, M. P. H. ehem. komm. Leiter: Professor Dr. Wolfgang G. Locher, M. A. Die Entwicklung der Psychiatrie als akademisches Lehrfach an der Ludwig-Maximilians-Universität München bis zur Eröffnung der Psychiatrischen Universitätsklinik 1904 Dissertation zum Erwerb des Doktorgrades der Medizin an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München vorgelegt von Michael Hunze aus München 2010 Mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München Berichterstatter: Prof. Dr. med. Wolfgang G. Locher, M. A. Mitberichterstatter: Prof. Dr. med. Hanns Hippius Dekan: Prof. Dr. med. Dr. h. c. Maximilian Reiser, FACR, FRCR Tag der mündlichen Prüfung: 2. Dezember 2010 Zugleich erschienen im Mensch und Buch Verlag Berlin - bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-86664-881-4 Alle Rechte vorbehalten/all rights reserved. © Mensch und Buch Verlag 2010 Choriner Straße 85 10119 Berlin http://www.menschundbuch.de „Ein neues, mächtiges Interesse ist das des psychiatrischen Unterrichts - es geht nicht mehr anders.“ Wilhelm Griesinger 1868 in der ersten Ausgabe seiner Zeitschrift Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten1 1 Griesinger 1868, S. 18 Inhaltsverzeichnis I.