05 Erläuterung FNP Ewa 2 Teil C.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bibliographie Zur Rosenheimer Stadtgeschichte

BIBLIOGRAPHIE ZUR ROSENHEIMER STADTGESCHICHTE Ein systematisches Verzeichnis der publizierten Quellen und Darstellungen bearb. von Michael Pilz Dipl.-Bibl. (FH) Rosenheim, März 2007 GROBGLIEDERUNG Vorbemerkung …………………………… S. 3 Inhaltsübersicht …………………………... S. 5 A. Quellen (Nr. 0001–1275) ………………………... S. 22 B. Informationsmittel und Nachschlagewerke (Nr. 1276–1486) ……… S. 136 C. Darstellungen (Nr. 1487–4467) ………………... S. 155 2 VORBEMERKUNG Die vorliegende Bibliographie verzeichnet die Quellen, Nachschlagewerke und historischen Darstellungen zur Rosenheimer Ortsgeschichte, die in selbständiger oder unselbständiger Form publiziert wurden. In Abkehr von der üblichen bibliographischen Praxis wurde darüber hinaus auch eine Reihe von bislang unveröffentlichten Typoskripten und – in wenigen Ausnahmefällen – sogar Manuskripten aufgenommen, sofern sie in der Bibliothek des Stadtarchivs Rosenheim für die Benutzung zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für die in der CD- und Video-Sammlung des Stadtarchivs vorliegenden Aufnahmen auditiven und audiovisuellen Materials. Unpublizierte Archivalien im engeren Sinne (Urkunden, Akten, Briefe etc.) blieben jedoch von der Einzelverzeichnung ausgeschlossen, sofern ihr Inhalt nicht in gedruckten Editionen und/oder Regestenwerken vorliegt. Titelaufnahmen von unpublizierten Materialien sind durch * vor der laufenden Nummer sowie durch einen präzisierenden Zusatz (z. B. [Typoskript]) gekennzeichnet. Demgegenüber markiert ein † vor der laufenden Nummer die Tatsache, dass von der aufgeführten Publikation kein Exemplar -

List of Supervised Entities (As of 1 September 2020)

List of supervised entities Cut-off date for changes: 1 September 2020 Number of significant entities directly supervised by the ECB: 114 This list displays the significant supervised entities, which are directly supervised by the ECB (part A) and the less significant supervised entities which are indirectly supervised by the ECB (Part B). Based on Article 2(20) of Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities (OJ L 141, 14.5.2014, p. 1 - SSM Framework Regulation) a ‘supervised entity’ means any of the following: (a) a credit institution established in a participating Member State; (b) a financial holding company established in a participating Member State; (c) a mixed financial holding company established in a participating Member State, provided that the coordinator of the financial conglomerate is an authority competent for the supervision of credit institutions and is also the coordinator in its function as supervisor of credit institutions (d) a branch established in a participating Member State by a credit institution which is established in a non-participating Member State. The list is compiled on the basis of significance decisions which have been adopted and notified by the ECB to the supervised entity and that have become effective up to the cut-off date. A. List of significant entities directly supervised by the ECB Country of LEI Type Name establishment Grounds for significance MFI code for branches of group entities Belgium Article 6(5)(b) of Regulation (EU) No 1 LSGM84136ACA92XCN876 Credit Institution AXA Bank Belgium SA ; AXA Bank Belgium NV 1024/2013 CVRWQDHDBEPUUVU2FD09 Credit Institution AXA Bank Europe SCF France 2 549300NBLHT5Z7ZV1241 Credit Institution Banque Degroof Petercam SA ; Bank Degroof Petercam NV Significant cross-border assets 54930017BFF0C5RWQ245 Credit Institution Banque Degroof Petercam France S.A. -

Vortrags Und Informationsabend

Informationsabend zum neuen digitalen Behördenfunk TETRA - BOS Eintritt frei! 20. Oktober um 20.00 Uhr Halle der Grundschule 83122 Samerberg Samerstraße 20 (zwischen Törwang und Grainbach) Veranstalter Gemeinde Samerberg Bürgerinitiative Funkbewusstsein Interessengem. Nahversorgung Nußdorf/Inn Bund Naturschutz: Frasdorf - Rohrdorf Samerberg - Neubeuern - Nußdorf/Inn Inntal Gemeinschaft e.V. www.alpennet.com/inntalgemeinschaft VORTRAGS!UND!INFORMATIONSABEND! am!20.!Oktober!um!!20.00!Uhr! HALLE!DER!GRUNDSCHULE! 83122!Samerberg!"!Samerstraße!20! (zwischen!Törwang!und!Grainbach)! EINTRITT!FREI!!! TETRA"FUNK!GEHT!UNS!ALLE!AN! REFERENT:!ULRICH!WEINER! (Referenten!des!Bayerischen!Innenministeriums!und!der!Firma!Telent!sind!eingeladen)! ! TETRA"BOS!ist!die!neue!Kommunikationstechnik!für! Behörden!und!Organisationen!mit!Sicherheitsaufgaben! (z.B.!Polizei,!Feuerwehr,!Rettungsdienste,!THW,!Katastrophenschutz,!Zoll)! ! Die!Einführung!dieses!neuen!digitalen!Netzes!wurde!vor!Jahren!von!der!Bundesregierung! beschlossen.!Sie!sollte!„diskret“,!d.h.!ohne!Information!und!Beteiligung!der!Bürger!erfolgen.!Erst! jetzt,!nachdem!bereits!Sendestationen!eingerichtet!bzw.!deren!Standorte!festgelegt!sind,!kommt! eine!öffentliche!Diskussion!über!Nutzen!und!Risiken!dieser!neuen!digitalen!Technik!in!Gang.!Nicht! zuletzt!dank!der!hartnäckigen!Nachfragen!kritischer!Bürger!und!selbstbewusster!Gemeinderäte!und! Bürgermeister;!immerhin!ist!das!Ziel!eine!96%!ige!Funkversorgung/!Bestrahlung!in!Deutschland.! Im!Landkreis!Rosenheim!ist!die!Errichtung!von!mehr!als!20!Sendestationen!vorgesehen,! -

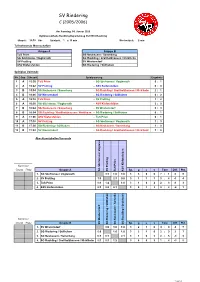

SV-Riedering

SV Riedering C (2005/2006) Vereinslogo Am Samstag, 04. Januar 2020 Gymnasiumhalle Raubling,Kapellenweg 43,83064 Raubling Uhrzeit: 15:30Uhr Spielzeit: 1 x 10 min Wechselzeit: 2 min Teilnehmende Mannschaften Gruppe A Gruppe B TuS Prien SG Neubeuern / Samerberg SG Söchtenau / Vogtareuth SG Raubling / Großholzhausen / Nicklheim SV Prutting SV Westerndorf ASV Kiefersfelden SG Riedering / Söllhuben Spielplan Vorrunde Nr. Grp. Uhrzeit Spielpaarung Ergebnis 1 A 15:30 TuS Prien - SG Söchtenau / Vogtareuth 0 : 1 2 A 15:42 SV Prutting - ASV Kiefersfelden 0 : 0 3B15:54 SG Neubeuern / Samerberg - SG Raubling / Großholzhausen / Nicklheim 2 : 1 4 B 16:06 SV Westerndorf - SG Riedering / Söllhuben 0 : 0 5 A 16:18 TuS Prien - SV Prutting 1 : 2 6 A 16:30 SG Söchtenau / Vogtareuth - ASV Kiefersfelden 3 : 0 7 B 16:42 SG Neubeuern / Samerberg - SV Westerndorf 0 : 3 8 B 16:54 SG Raubling / Großholzhausen / Nicklheim - SG Riedering / Söllhuben 0 : 1 9 A 17:06 ASV Kiefersfelden - TuS Prien 0 : 1 10 A 17:18 SV Prutting - SG Söchtenau / Vogtareuth 1 : 3 11 B 17:30 SG Riedering / Söllhuben - SG Neubeuern / Samerberg 1 : 0 12 B 17:42 SV Westerndorf - SG Raubling / Großholzhausen / Nicklheim 1 : 0 Abschlusstabellen Vorrunde u Korrektur Grund Platz Gruppe A Sp. g u v Tore Diff. Pkt. SG Söchtenau / Vogtare SV Prutting Prien TuS ASV Kiefersfelden 1. SG Söchtenau / Vogtareuth 3:1 1:0 3:0 3300 76: 19 2. SV Prutting 1:3 2:1 0:0 3 1 1 1 3 : 4 -1 4 3. TuS Prien 0:1 1:2 1:0 301 2 2 : 3 -1 3 4. -

Landkreisergebnis Rosenheim

Seite 1 von 3 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Oberbayern, Maillingerstraße 24, Telefon 089 - 18 75 98 Landkreisergebnis nach Sammlungsorten 2019/2020 Rosenheim 2020 Sammlungsort Vorjahr HS StS Sa. Durchführung Sammlung* Ergebnis Bemerkung Amerang 2.656,54 x 4 SRK und KSK und KSV 1.000,00 Amerang und Evenhausen und Kirchensur, über Gemeinde Aschau i. Chiemgau 1.362,42 x 4 KSK Aschau u. GebSchtzKp Aschau 882,32 über Gemeinde Aschau Aschau-Sachrang 498,83 x 0 KSK Sachrang 0,00 über Gemeinde Aschau Babensham 0,00 x 0 KSK Babensham 0,00 Bad Aibling mit -Mitraching 2.055,00 x 14 VSRK Bad Aibling 700,00 + Einzelspender Bad Aibling-Willing 20,00 1 KRV Willing 0,00 vereinsinterne Spende Bad Endorf 500,00 0 KSK Bad Endorf 0,00 Spende anlässl. JHV und Spende Männerausflug Bad E.-Hirnsberg-Pitzling 0,00 0 keine Sammlung 0,00 2015 vereinsinterne Spende VKV Hirnsberg-Pitzling Bad Feilnbach-Au 0,00 0 keine Sammlung 0,00 2017 vereinsinterne Spende durch VRV Au Bernau-Hittenkirchen 50,00 1 KSV Hittenkirchen 50,00 vereinsinterne Spende Brannenburg 0,00 0 keine Sammlung 0,00 Breitbrunn a. Chiemsee 0,00 x 1 VSV Breitbrunn-Gstadt-Chiemsee 785,00 vereinsinterne Spende Breitbrunn-Chiemsee 500,00 x 1 Georg Pertl 365,00 über VG Breitbrunn a. Chiemsee Bruckmühl mit Hinrichssegen 714,98 x 0 VRK Bruckmühl 0,00 Edling 1.555,55 x 3 VRK Edling 1892 e.V. 215,00 Eggstätt 400,00 x 1 KSV Eggstätt 275,00 Eiselfing 0,00 0 keine Sammlung 0,00 Feldkirchen 2.887,00 x 3 VKV Feldkirchen 2.788,10 Feldkirchen-Großhöhenrain 2.091,00 x 0 VKV Großhöhenrain -

Kaminkehrer Stand: 01.03.2020

Kaminkehrer Stand: 01.03.2020 Kaminkehrer-Innung Kaminkehrer-Innung 089 / 14 36 84 - 0 Di. u. Do. 09.00 – 12.00 und Oberbayern Fax / 14 120 65 13.00 – 16.00 Uhr Gneisenaustr. 12 80992 München [email protected] Innungsobermeister Herr Anton Dengg -11 [email protected] Stellv. Innungsobermeister Herr Roland Eisenberger -12 089/14 36 84-11 Regierung v. Oberbayern Herr Max Weber 089 / 21 76 - 21 07 [email protected] Maximilianstr. 39 PC-Fax – 40 2159 80538 München Kaminkehrerwesen E-Mail: siehe nebenstehend Landratsamt Rosenheim Frau Lang A - L Tel. 08031 / 392-5102 cornelia.lang@lra- Herr Cerweny M - Z Fax 392-95102 rosenheim.de Tel. 08031 / 392-5108 wolfgang.cerweny@lra- (Aufteilung Kaminkehrer) Fax 392-95108 rosenheim.de Frau Albrecht Tel. 08031 / 392-3503 christina.albrecht@lra- Fax 392-93503 rosenheim.de Frau Rosner Tel. 08031 / 392-3509 elisabeth.rosner@lra- Immissionsschutz Fax 392-93509 rosenheim.de bei Baumängel Tel. 08031 / 392-01 (Vor-.Familienname)@lra- Sachbearbeiter der Fax 392-9001 rosenheim.de Bauabteilung Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger (BBS) Anschober, Georg Tel. 08641 / 14 36 KB Prien a.Ch., Bernau Angerbachstr. 5 Fax: 08641 / 699 3361 83224 Grassau 0160 / 90 52 77 51 [email protected] Bachhuber, Georg 08036 / 17 60 KB Stephanskirchen Haidenholzstr. 61 Fax: 08036 / 306847 Prutting 83071 Stephanskirchen 0171 / 7209629 Vogtareuth [email protected] Bauer, Christoph 08057 / 904 9607 KB Rimsting, Pinswang, Schachenweg 4a Fax: 08057 / 904 9608 Prien Nord 83229 Aschau i.Ch. 0179 / 115 2346 Breitbrunn West, Chiemsee kaminkehrermeister.bauer@t- online.de Bouß, Udo 08036 / 909 8603 KB Bad Aibling Edlinger Str. -

200527Projektinfobaukulturregion Alpenvorland 957018924

ARGE Baukultur konkret Baukulturregion Alpenvorland LandLuft Büro für urbane Projekte Alanus Hochschule Projektinformation vom 27.05.2020 Baukulturregion Alpenvorland Ein Leader Projekt zur Verankerung von Baukultur in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfrats- hausen, Miesbach und Rosenheim Projektträger Für die Landkreise Miesbach, Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen hat der Landkreis Miesbach für das mit- tels EU-weiter Ausschreibung beauftragte Projekt die Projektträgerschaft übernommen. Projektdauer 02/2020 – 12/2022 Projektgebiet Folgende acht Gemeinden bilden das Projektgebiet im Leader Projekt Baukulturregion Alpenvorland: Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Dietramszell Landkreis Rosenheim: Bad Feilnbach, Samerberg, Kiefersfelden, Neubeuern, Bad Aibling Landkreis Miesbach: Gmund, Holzkirchen ARGE Baukultur konkret Der Verein LandLuft, das Büro für urbane Projekte und die Alanus Hochschule haben sich für das Projekt Bau- kulturregion Alpenvorland zur ARGE Baukultur konkret zusammengeschlossen und konnten die EU-weite Aus- schreibung des Projekts für sich entscheiden. Der Verein LandLuft, mit Sitz in Wien und Moosburg/Österreich hat die Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen zum Ziel. Seine handelnden Personen decken ein breites Spektrum an Personalkompetenzen ab: von der jahrzehntelangen Erfahrung als Bürgermeister über langjährige Expertise in Baukulturschulungen bis zur konkreten Planungspraxis in der Architektur. LandLuft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Städte und Gemeinden sowie ihre engagierten Bürgerinnen und Bürgern als -

Therme Bad Aibling Freizeitbad Innsola

MUSEEN · SCHLÖSSER THERMEN · BÄDER · SAUNA THERME BAD AIBLING DIE ERHOLUNGSTHERME MIT GESUNDHEITSBONUS Prien a. Heimatmuseum Valdagno-Platz 2 · Tel. 08051 69050 · www.tourismus.prien.de Aschau Freibad Bernauer Straße 44 · Tel. 08052 1618 · www.aschau.de Chiemsee 1,50 € statt 2,00 € für Erwachsene i.Chiemgau 0,50 € Ermäßigung für Erwachsene Raubling- Urweltmuseum Neiderhell Steinbrucker Straße 4 · 08034 1894 · www.urweltmuseum.com Aschau Moorbad Höhenberg 1 · Tel. 08052 5506 · www.aschau.de Kleinholz- 1,00 € Ermäßigung für Erwachsene i.Chiemgau 0,50 € Ermäßigung für Erwachsene hausen 5 % Ermäßigung auf Shopartikel Aschau Sauna Schützenstraße 16 · Tel. 08052 860 · www.aschau.de Sachrang Müllner-Peter-Museum Schulstraße 3 · Tel. 08057 909737 · www.muellner-peter-museum.de i.Chiemgau 5,90 € statt 6,40 € für Erwachsene 2,50 € statt 3,00 €; Kinder/Jugendliche bis 14 Jahre in Begleitung Bad Aibling Thermeneintritt Lindenstraße 32 · Tel. 08061 9066200 · www.therme-bad-aibling.de Erwachsener frei 10 % Ermäßigung auf regulären Thermeneintritt Wasserburg Führung Rathaussäle Marienplatz 2 · Tel. 08071 10522 · www.wasserburg.de Bad Endorf Eintritt in die Thermenland- Ströbinger Straße 18 · Tel. 08053 200900 · www.chiemgau-thermen.de Jeweils zum Gruppenpreis von 2,00 € statt 2,50 € schaft der Chiemgau Thermen 10 % Ermäßigung auf die Standard-Thermentarife und die Blick auf Wasserburg am Inn Aussicht über das Inntal und auf Nußdorf am Inn Wasserburg Museum Wasserburg Herrengasse 15 · Tel. 08071 925290 · www.museum.wasserburg.de (ab 3 Jahre) Totes-Meer-Salzgrotte Jeweils zum Gruppenpreis von 2,00 € statt 2,50 € Bernau a. Familienhallenbad BernaMare Erlenstraße 14 · Tel. 08051 7230 · www.bernamare.de Chiemsee 0,50 € Ermäßigung TIPP: Einige Museen sind kostenfrei zugänglich, z.B. -

Abschlussbericht August 2019 Auftraggeberin: Gemeinde Frasdorf Rathaus Hauptstraße 32 83112 Frasdorf Vertreten Durch: Marianne Steindlmüller 1

GEMEINDE FRASDORF VERTIEFENDE UNTERSUCHUNG Abschlussbericht August 2019 Auftraggeberin: Gemeinde Frasdorf Rathaus Hauptstraße 32 83112 Frasdorf Vertreten durch: Marianne Steindlmüller 1. Bürgermeisterin Fachliche Betreuung: Andreas Oppacher Auftragnehmerin: DRAGOMIR STADTPLANUNG GmbH Nymphenburgerstraße 29 80335 München Bearbeitung durch: Dipl.-Ing. (FH) Martin Birgel, MSc Urban Design Architekt ByAK, SRL Anna Frank, M.Sc. Architektur und Stadtplanung WÜSTINGER + RICKERT Architekten und Stadtplaner PartGmbB Nußbaumstraße 3 83112 Frasdorf Bearbeitung durch: Maximilian Wüstinger Dipl. - Ing. (FH) Architekt und Stadtplaner ByAK Gefördert durch die Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden: Inhaltsverzeichnis 1 Einführung ....................................................................................... 2 1.1 Anlass und Zielsetzung ................................................................. 3 1.2 Rechtliche Ausgangslage und Rahmenbedingungen ........... 4 1.3 Planungsgebiet ............................................................................. 5 1.4 Planungsprozess und Beteiligungsverfahren ............................ 7 2 Vorhergehende Planungen ........................................................ 10 2.1 Ergebnisse des IKEKs ....................................................................11 2.2 Ergebnisse der Arbeitsgruppen „Frasdorf 2030“ ....................16 2.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse ......................................... 18 2.4 Konzepte Ausbau Bundesautobahn 8 .................................... -

Land Um Den Ebersberger Forst

Land um den Ebersberger Forst Beiträge zur Geschichte und Kultur Jahrbuch des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg e.V. 18 (2015) Umschlagvorderseite: Der Tod des heiligen Anianus in einem von Matthäus Günther Land um den 1763 gefertigten Deckengemälde des westlichen Gewölbes der Klosterkirche Rott am Inn. (Foto: Irene Schäfer, Jakobneuharting) Ebersberger Umschlagrückseite: Das Stammwappen der Familie Wämpl, die um 1700 das Schloss Falkenberg ihr Eigen nannte. Forst (Entnommen: Seyler, Gustav A. (Hg.): Abgestorbener Bayerischer Adel, Theil III, Nürnberg 1911) Beiträge zur Geschichte und Kultur Impressum Herausgeber: Historischer Verein für den Landkreis Ebersberg e.V. Tegernauer Straße 17, 83553 Frauenneuharting Jahrbuch des Historischen Vereins Redaktion: Bernhard Schäfer für den Landkreis Ebersberg e.V. Copyright: © 2016 Historischer Verein für den Landkreis Ebersberg e.V. Druck: Bugl Druck, Essenbach Verlag, Grafik: Verlag Lutz Garnies, Hans-Stießberger-Straße 2b, 85540 Haar / München ISBN 978-3-926163-92-9 18 (2015) Inhalt Vorwort ..............................................................................................................6 Mitteilungen und Notizen ................................................................................. 202 Aufsätze ................................................................................................................ 8 Antje M. Berberich Heinrich Glückswerth. Ein Ebersberger Maler (1872-1931) .................................. 202 Gottfried Mayr Emmeram, Marinus und -

Ein Arbeitsplatz Mit Familienanschluss Neuer Showroom in Raubling Side by Side Im Jahr 2020 Kreativität Nachh

EIN_BLICK in die Wendelstein Werkstätten Ausgabe 5 | Jahrgang 2020 Wir schaffen das! Ein Gespräch mit den Werkstatträten Ein Arbeitsplatz mit Familienanschluss Korbinian bei der Schafwollspinnerei Höfer Neuer ShoWroom in Raubling Hier gibt’s unsere Produkte zu kaufen side by side im JahR 2020 So war das Jahr für uns im Rückblick KreativitÄT Nachhaltigkeit VielfÄLtigkeit Ein breites Angebot bietet KOMPASS Inhalt H17 Grußwort 5 H30 NachgeFragt Wir schaffen das! 6 Ein Arbeitsplatz mit Familienanschluss 8 Wie ist der Stand der Dinge „Am Oberfeld“? 12 H6 Inklusion im Sport 14 Liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wir wenden uns mit dem EIN_BLICK an Sie, um Sie zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Intern Noch nie wurde eine Gesellschaft derart auf die Probe Eine neue Nummer für alle Standorte 17 gestellt. Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor im Griff und bestimmt unser Handeln in einem hohen Maße. Ein neues Gesicht, viele neue Funktionen 18 Ich möchte mich mit dieser Auflage bedanken. Bei unseren Neue MitarbeiterInnnen 20 Beschäftigten, die nicht regelmäßig in die Arbeit können, die sich vorbildlich an unsere Regeln halten und fair miteinander H8 Schließungszeiten 2021 22 umgehen. Bei den Angehörigen und gesetzlichen Vertretern, H34 die Verständnis für unsere besonderen Maßnahmen zeigen Willkommensgeschenke für Frasdorf 22 und zusätzliche Belastungen meistern. Bei den stationären Nach 45 Jahren in den Ruhestand 23 Wohneinrichtungen, die zusätzliche Betreuungsleistungen ohne Anpassung der Personalschlüssel bewältigen. H12 Neu im Berufsbildungsbereich 24 Bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gelassen Ruhestand für Klausi 26 und überlegt ihrer Arbeit mit zusätzlichen Belastungen H36 nachkommen. -

Goldene Jahre?!

JAHREß?! GOLDENE Veranstaltungen der Museumsnetzwerke Chiemgau und Rosenheim SOMMER 2021 Teilnehmer Inhalt · Bauernhausmuseum Amerang 4 Die Museumsnetzwerke des Bezirks Oberbayern 5 GOLDENE JAHRE?! · Prientalmuseum Schloss Hohenaschau, Aschau 6 Grußwort Heimatmuseum Bad Aibling · 8 Museen / Veranstalter Kulturverein im Landkreis Rosenheim e.V., · 60 Veranstaltungskalender Schloss Hartmannsberg/Bad Endorf · Neue Künstlerkolonie Brannenburg 62 Impressum · Heimathaus Chieming · Höhlenmuseum mit Dorfmuseum Frasdorf · Museum Salz & Moor, Grassau/Rottau · Torfbahnhof Grassau/Rottau · Heimat- und Industriemuseum Kolbermoor · Industriepfade Mangfalltal · Nußdorfer Mühlenweg · Museum im Burgtor, Oberaudorf · Heimatmuseum Obing · Galerie im Alten Rathaus, Prien am Chiemsee · Moorstation Nicklheim, Raubling · Bauernhausmuseum im Achentaler Heimathaus Rohrdorf · Inn Museum Rosenheim · Stadtarchiv Rosenheim · Städtische Galerie Rosenheim · Technisches Museum BGS Rosenheim · Müllner-Peter-Museum Sachrang · Gerbereimuseum, Burg Tittmoning · Kunstverein Traunstein · Stadtarchiv Traunstein · Städtische Galerie Traunstein · Stadt- und Spielzeugmuseum Traunstein 2 3 Die Museumsnetzwerke Das Thema „ Chiemgau und Rosenheim In den vergangenen Jahren haben sich – unterstützt In Vorbereitung auf die geplante Landesausstellung durch LEADER-Förderungen – das Museumsnetzwerk 2021 „Götterdämmerung II“ auf Herrenchiemsee Rosenheim und das Museumsnetzwerk Chiemgau wurden in den Museumsnetzwerken Rosenheim und gebildet. Im Hinblick auf ihre Sammlungen, ihre Prä- Chiemgau