Haeuser Und Hoefe in Poxdorf.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Öffnungszeiten Der Ausstellung: Samstag, 09.12.2017

Effeltrich - 2 - Nr. 24/17 Öffnungszeiten der Ausstellung: Samstag, 09.12.2017 15:00 - Eröffnung der Krippenausstellung durch das 15:15 - Jeki-Kinder Schule Effeltrich Christkind, mit Unterstützung des Musikvereins Bürgermeisterin Heimann und den Krippenfreun- 16:00 - Der Nikolaus kommt den, 18:30 - Ende der Ausstellung musikalische Umrahmung Musikverein Effeltrich Verkaufsstand Schule Effeltrich zugunsten Sternstunden 15:15 - Musikalische Darbietung der Kindergartenkinder im Außenbereich 15:30 - Der Nikolaus kommt Wunschzettelübergabe an das Christkind 18:30 - Ende der Ausstellung Verkaufsstand Elternbeirat Kindergarten im Außenbe- Wie jedes Jahr ist ein Verkaufsstand für Krippen, reich Figuren und Zubehör vorhanden. Wunschzettelübergabe an das Christkind Vor dem Rathaus wird ein kleiner Adventsmarkt statt- finden. Hier können sich die Besucher mit Bratwurst, Sonntag, 10.12.2017 Glühwein, Kaffee und Kuchen stärken. Auch dekora- 10:00 - Öffnung der Ausstellung tive Artikel, Schmuck, Spirituosen, Weine und Kräuter 15:00 - Jagdhornbläser Effeltrich werden angeboten. Der Eintritt ist frei. Wer jedoch 16:00 - Gesangsverein Effeltrich mit gemischtem Chor/ für einen sozialen Zweck etwas geben möchte, kann Kinder-und Jugendchor etwas in ein Spendenhäuschen einwerfen. 18:30 - Ende der Ausstellung Die Einnahmen aus den Spenden der Ausstellung Samstag, 16.12.2017 2016 wurden wie folgt verteilt: 10:00 - Öffnung der Ausstellung je € 500 für die Kirchenorgel Effeltrich und den Kin- 18:30 - Ende der Ausstellung dergarten Effeltrich Einzelführungen an diesem Tag nach Absprache möglich Sachspenden an die Grundschule und den Kindergar- ten Effeltrich Sonntag, 17.12.2017 10:00 - Öffnung der Ausstellung Wir, die „Krippenfreunde Effeltrich und Umgebung“, 15:00 - Begrüßung durch das Christkind u. Bürgermeis- freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen eine schöne terin Heimann und besinnliche Weihnachtszeit. -

Nachrichten Für Die Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich Mit Amtlichen Bekanntmachungen Der Mitgliedsgemeinden Effeltrich Und Poxdorf

Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“. e orf.d poxd ww. w .de ltrich .effe www rich.de www.vg-effelt Nachrichten für die Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich mit amtlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden Effeltrich und Poxdorf Jahrgang 44 Freitag, den 7. Mai 2021 Nr. 9 Informationen zu Schnelltests Hinweise: An der Teststation besteht FFP2-Maskenpflicht. Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Mitzubrin- Nur Personen ohne Symptome haben Anspruch auf eine gen sind Personalausweis sowie die Krankenversicherungs- kostenlose Testung mittels Schnelltest bei den Apotheken karte zum Auslesen der Personendaten. Wichtig: Für die Über- und Schnelltestzentren. Bei Krankheitssymptomen wen- mittlung des Ergebnisses sollte möglichst ein Handy bzw. die den Sie sich wegen einer Testung bitte an Ihren Hausarzt. Handynummer oder eine E-Mail-Adresse vorhanden sein. Bitte nehmen Sie hierfür vorher telefonisch Kontakt mit diesem auf! Weitere Infos erhalten Sie telefonisch beim BRK unter der 09191/707733. Allgemeine Informationen zu Testmöglichkeiten in der nähe- ren Umgebung. Da sich hier täglich Änderungen ergeben können, sind die hier abgebildeten Daten ohne Gewähr. Schnelltestzentren umliegender Gemeinden Baiersdorf: jeden Freitag von 14-20 Uhr, in der Baiersdorfer Hausärzte Mehrzweckhalle an der Mittelschule, Am Igelsdorfer Weg 2. Einige Hausärzte führen Antigen-Schnelltests selbst durch. Um eine Vorregistrierung unter 21dx.medicus.ai wird gebe- Vereinbaren Sie hierzu telefonisch einen Termin. Sollte Ihr ten. Es erfolgt keine Terminvergabe. Mit kurzen Wartezeiten Hausarzt keine Tests durchführen, können Sie bei der Kas- ist zu rechnen. senärztlichen Vereinigung (KVB) erfragen, welche Ärzte in Neunkirchen am Brand: Fitness Hauser, Benedikt-Vasold-Str. Ihrer Umgebung auf das Corona-Virus testen. Sie erreichen 4, 91077 Neunkirchen am Brand. Anmeldung über die Home- die KVB telefonisch unter der Nummer 116 117. -

Linie 224 Neunkirchen - Forchheim Gültig Ab: 01.09.2019 Verkehrt Nicht an Sonn- Und Feiertagen

Linie 224 Neunkirchen - Forchheim Gültig ab: 01.09.2019 Verkehrt nicht an Sonn- und Feiertagen Montag - Freitag KL KL BU MÖ KL KL SG OP BR KL KL/SG KL KL KL KL KL KL KL SG KL KL Liniennummer 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 Fahrtnummer 001 003 005 007 009 011 013 015 017 019 021 023 025 027 029 031 033 035 037 039 61 63 65 67 Schicht (S/F) 2.0/8.0 8.0/15.0 7.0/8.0 2.0 7.0/8.0 8.0/ -- 2.0/9.0 7.0/15.0 7.0/9.0 7.0/9.0 8.0/8.0 36.0/9.0 10.0/8.0 31.0/10.0 1.1/33.0 Verkehrsbeschränkungen S S S/F S S S S Rbu AST AST Anmerkungen FR/SA Rosenbach (b. Neunkirchen a.Br.) ab 7:06 Dormitz Raiffeisenstr. 7:12 - Erleinhofer Str. 7:13 Neunkirchen a. Br. Erlanger Str. 7:14 209 Erlangen Bus-Bf. ab 209 Neunkirchen a. Brand an Neunkirchen a. Br. Busbahnhof ab 5:43 6:19 7:02 7:12 7:17 8:21 9:06 10:06 11:06 12:30 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:15 20:54 22:35 0:50 - Grundschule 5:45 6:21 7:04 7:14 I 8:23 9:08 10:08 11:08 12:32 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:17 20:56 22:37 0:52 Ebersbach I I I I 7:22 I I I I I I I I I I I I I I I Baad 5:47 6:23 7:06 7:16 8:25 9:10 10:10 11:10 12:34 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:19 20:58 22:39 0:54 Hetzles Schule 5:48 6:24 7:07 7:17 I 8:26 9:11 10:11 11:11 12:35 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:20 20:59 22:40 0:55 Hetzles Gh. -

SB 14 17 Web

regional informativ aktuell Interview mit unserer Kirchweihen Neu Kirschkönigin der Region Suchspiel Biene Seite 3 Seite 13, 15, 16, 23, Seite 36 25. Jahrgang 19.7. – 2.8.2017 Ausgabe 14 schwabachbogen.de Adlitz · Atzelsberg · Baad · Buckenhof · Dormitz · Ebersbach · Ermreuth · Großenbuch Hetzles · Honings · Kleinsendelbach · Marloffstein · Neunkirchen am Brand Rödlas · Rosenbach · Schellenberg · Spardorf · Steinbach · Uttenreuth · Weiher 2 Notdienste und wichtige Rufnummern Wichtige Rufnummern Ärztetafel Uttenreuth (0 91 31) Spardorf (0 91 31) Polizei 110 Allgemeinmedizin/ Internist/Sportmedizin/ Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt 112 Akupunktur Akupunktur Dres. Überla/Junge Dr. Müller/Dr. Seidel 533830 Dormitz, Hetzles, Kleinsendelbach 09134 99690 Gemeinschaftspraxis 58181 chirurgisch-orthopädische Sportmedizin, Unfallchirurgie Neunkirchen a. Br. am Brand VG 09134 7050 Anästhesie K. Koschinsky 533353 Dres. Lang / Pauletta 5334499 Uttenreuth VG 09131 50690 Augenärztin Zahnmedizin Polizeiinspektion Erlangen-Land 09131 760514 Dr. M. Groh 533353 Dr. U. Schuck 52040 Polizeiinspektion Forchheim 09191 70900 Praxis für Logopädie Dermatologie/Allergologie/ Elke Hoppe-Gürsch 9967669 Notruf bei Vergiftungen 0911 3982451 med. Kosmetik/Fußpflege Sozialstation u. Tagespflege Neunkirchen a. Br. 09134 1845 Dres. Bühler-Singer/Schuch Caritas Pflegeheim Neunkirchen a. Br. 09134 99640 Gemeinschaftspraxis 53400 Kleinsendelbach (0 91 26) Hospizverein Landkreis Forchheim 09171 5730139 Ergotherapie Heilpraktiker Ursula Sand 5330578 Roland Schmitt 298920 Diakoniestation Uttenreuth 09131 6301440 Heilpraktiker Helmut Späth 2893796 Hospizverein Eckental mit Umgebung 09126 2979880 Martin Skoczynski 8147706 Krankengymnastik/Physio- therapie Homöopathie Ärztetafel Dr. Freckmann-Nitschke 5300140 Holger Paulke 2609470 Neunkirchen a. Br. (0 91 34) Buckenhof (0 91 31) Innere Medizin/Chirotherapie Privatpraxis für Ganzheitliche Massage Allgemeinmedizin Frauenärztin Hausärzte Edith Müller 2933199 FA Dr. C. M. Pilz (MHBA) 601 Dr. Rita Bösl 501204 Dr. I. -

Intersport – Und Wanderfreunde Pinzberg E. V. Korporatives Mitglied Des „Fränkische – Schweiz – Verein“ W Gemeinnützig Anerkannt

intersport – und Wanderfreunde Pinzberg e. V. Korporatives Mitglied des „Fränkische – Schweiz – Verein“ W Gemeinnützig anerkannt Vereinsmitteilung 2017/1 Sonntag, Eisstockturnier der Ortsvereine an den Tennisplätzen, Beginn: 12.30 Uhr 22. Jan Wir werden alles versuchen um den Aktiven eine gute Eisfläche zu bieten. Es schaut gut aus. Bitte gebt eure Mannschaftsmeldung bis Samstagabend beim 1. Vorstand Arnold Zametzer ab. Sonntag, Von Pinzberg über Gaiganz nach Poxdorf 12. Febr Hier Einkehr. Rückkehr mit Auto nach Vereinbarung. Treffpunkt: 13.00 Uhr Marienkapelle. WF: Harald Kintopp, Tel. 09191/729392 Diese Wanderung findet nur statt, wenn kein Eisstockschießen möglich ist. Sonntag, Von Pinzberg zum Kellerwald 26. März Hier Mittagsrast, anschl. über Weilersbach nach Kirchehrenbach Rückfahrt mit dem Zug. Treffpunkt: 10.00 Uhr Kirche. WF: Harald Kintopp, Tel. 09191/729392 KW. 13 Bitte beachten Sie. Diese Woche werden wir die fälligen Beiträge von den uns bekannten Konten abbuchen. Sonntag, Proklamation und Preisverteilung vom Eisstockschießen 23. Apr Mit einer kleinen Wanderung durch die Pinzberger Flur am späten Nachmittag wollen wir diesen Termin beginnen. Anschließend Ein- kehr im Schützenhaus der „Bavaria“. Hier findet anschließend die Preisverteilung vom Eisstockschießen statt. Achtung: Nicht abgeholte Preise gehen an den Verein zurück. Treffpunkt: 16.00 Uhr Kirche Sonntag, Weißenohe-Sinterstufen-Lillachquelle-Wölfersdorf und zurück 21. Mai Treffpunkt: 9.00 Uhr Kirche mit PKW. Rückkehr ca. 18.00 Uhr WF: Martin Sörgel, Tel. 09191/670236 Sonntag, Gaiganz-Ermreus-Regensberg-Mittelehrenbach-Dobenreuth 11. Juni Einkehr in Regensberg und beim Backofenfest in Dobenreuth. Rückkehr nach Absprache. Treffpunkt: 9.00 Uhr Marienkapelle. WF: Harald Kintopp Tel. 09191/729392 Samstag- Zweitagesausflug in die fränkischen Weinberge Sonntag, Bitte Beiblatt beachten. -

Allgemeinverfügung Des Landratsamtes Forchheim Zur

Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Forchheim zur Festlegung einer Sperrzone zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 09.05.2019, Az.: 31-5650.13 wird zum 07.04.2020 aufgehoben, an ihre Stelle tritt folgende Allgemeinverfügung des Landratsamtes Forchheim zur Festlegung einer Sperrzone zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 06.04.2020, Az.: 311-5650.13 Nach amtlicher Feststellung der Blauzungenkrankheit – Serotyp 8 (Blue-tongue-disease- Virus – BTV-8) in einem Betrieb in Berglen im Landkreis Rems-Murr-Kreis, Baden- Württemberg, erlässt das Landratsamt Forchheim als untere Behörde für Veterinärwesen folgende an alle Halter von Wiederkäuern und Neuweltkameliden gerichtete Allgemeinverfügung: 1. Das Gebiet der Gemeinden Hallerndorf, Heroldsbach, Hausen, Forchheim, Poxdorf, Effeltrich, Langensendelbach, Hetzles, Neunkirchen a. Brand, Dormitz und Kleinsendelbach im Landkreis Forchheim wird zur Sperrzone bezüglich Blauzungenkrankheit, Serotyp 8, erklärt. 2. Für das Verbringen von empfänglichen Tieren innerhalb der Sperrzone oder aus der Sperrzone in freie Gebiete gelten die Regelungen der Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit und der Verordnung (EG) 1266/2007. 3. Die sofortige Vollziehung der in Nr. 1 und 2 getroffenen Regelungen wird angeordnet. 4. Die Allgemeinverfügung tritt am 07.04.2020 in Kraft. 5. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. Die Begründung zu dieser Allgemeinverfügung -

KJR-Jahresbericht 2013

KJR-Jahresbericht 2013 Jahresbericht 2013 1 Impressum Herausgeber Kreisjugendring Forchheim im Bayerischen Jugendring (BJR) K.d.ö.R. Löschwöhrdstr. 5 91301 Forchheim Tel.: 09191/7388-0 Fax.: 09191/7388-10 E-Mail: [email protected] www.kjr-forchheim.de Verantwortlich im Sinne des Presserechtes (V.i.S.d.P.) Thomas Wilfling, Vorsitzender Inhaltliche Zusammenstellung Christian Kohlert Layout Thomas Wilfling Beiträge Ursula Albuschkat Matthias Becker Sandra Böhm Christian Kohlert Angelika Kotissek Brigitte Lenke Jutta Müller Stephanie Rogler Katja Schiller-Wegener Armin Stingl Thomas Streng Thomas Wilfling Verantwortliche aus den Vereinen un Verbänden Auflage 150 Exemplare Titelbild Allgäu-Freizeit 2013 der Mädchenarbeit „Koralle“ und der Jungenarbeit „Ragazzi“ KJR-Jahresbericht 2013 Inhalt Über uns Vorstand.................................................................................................................................................................5 Einzelpersönlichkeiten/Revisoren/Beauftragte ......................................................................................6 Mitarbeiter/-innen .............................................................................................................................................7 Ausgeschiedene Vorstände/Mitarbeiterinnen ........................................................................................8 Vollversammlung ...............................................................................................................................................9 -

Allgemeiner Sozialdienst (ASD)

Allgemeiner Sozialdienst (ASD) Amt für Jugend, Familie und Senioren Wer sind wir? Wir sind SozialpädagogInnen von denen jede/r einen bestimmten Teil des Landkreises – einschließlich der Stadt Forchheim – betreut. Unsere Aufgaben: Der Allgemeine Sozialdienst beim Amt für Jugend, Familie und Senioren ist: Erstanlaufstelle bei der Unterstützung der Eltern in Ihrem Erziehungsauftrag will Kindern und Jugendlichen das Hineinwachsen in die Gesellschaft erleichtern steht zur Verfügung wenn Konflikte zwischen Eltern und Kindern einer Lösung bedürfen hilft Familien, wenn ein Partner ausfällt hilft Eltern, Kindern und Jugendlichen wenn Trennungen zu Problemen führen wirkt auf Anforderung des Gerichtes in familiengerichtlichen und jugendgerichtlichen Verfahren mit vermittelt und begleitet ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen kümmert sich um Kinder und Jugendliche deren Wohl gefährdet ist. Wo sind wir? Landratsamt Forchheim Amt für Jugend, Familie und Senioren Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim Haus A, Ebene 2, Auskunft: Zi. 229 Telefon: 09191/86-0, Fax.: 09191/86 23-08 E-Mail: [email protected] Folgende Bezirkseinteilung des Allgemeinen Sozialdienstes ist gültig ab 01.11 .2020 . Telefon: Zi. - Gebiet Name 09191/ Nr. Forchheim -Burk, -Buckenhofen, -West, Frau Großkopf 86-2329 203 -Zentrum Forchheim-Nord (westlicher Herr Feulner 86-2330 202 Teil) Forchheim-Nord Frau Hohenberger 86-2315 207 (östlicher Teil) Forchheim-Zentrum/Süd Frau Liebe 86-2320 228 Forchheim -Ost , Frau Heim 86-2317 204 Ermreuth Forchheim-Reuth, Frau Wölfel-Hölzel 86-2321 203 -Kersbach, -Süd, Wiesenthau Hallerndorf , Leutenbach , Kirchehrenbach, Kunreuth, Frau Shirkhani 86-2311 227 Weilersbach, Ebermannsta dt (Ortsteile), Frau Weidner 86-2331 226 Eggolsheim, Pretzfeld, Unterleinleiter, Frau Hümmer 86-2326 204 Wiesenttal Ebermannstadt (Stadt) Frau Saffer-Roppelt 86-2323 120 Gößweinstein, Obertrubach Frau Daudrich 86-2336 226 Egloffstein, Gräfenberg Frau Schatz 86-2324 212 Dormitz, Hetzles, Igensdorf, Frau Jänicke 86-2333 212 Kleinsendelbach Neunkirchen a. -

Bürgerbroschüre Lade Ich Sie Wiederum Ein, Einen Streifzug Durch Unsere Gemeinde Zu Unter- Nehmen

altungsge Verw meinsch aft E ffelt rich Bürgerbroschüre 1 Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich Richard Schmidt Gunhild Wiegner 1.Bürgermeister Gemeinde Effeltrich 1.Bürgermeisterin Gemeinde Poxdorf und VG-Vorsitzende Einwohner VG-Gesamt 4352 Am 1. Januar 1980 wurde die Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich mit den Mitgliedsgemeinden Effeltrich (mit Ortsteil Gaiganz) und Poxdorf Effeltrich 2368 neu gebildet. Nach dem Umbau und Kauf der ehemaligen Lager- Gaiganz 389 halle der Obstbaumzucht wurde das neue Verwaltungs gebäude am Poxdorf 1595 05. Mai 1985 eingeweiht. Stand 2010 Rathaus Poxdorf Hauptstr. 12, 91099 Poxdorf Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich Tel. 09133 2232 Forchheimer Str. 1, 91090 Effeltrich Tel. 09133 7792-0 Öffnungszeiten: Fax 09133 1324 Fr. 16.00 – 18.00 Uhr E-Mail: [email protected] Sprechstunden nach Vereinbarung 09133 779222 Öffnungszeiten: Sprechstunden Vgem-Vorsitzende G. Wiegner: Mo. - Mi. 08.00 – 12.00 Uhr 1. Bürgermeisterin Gemeinde Poxdorf Do. 14.00 – 18.00 Uhr in der VG Effeltrich Fr. 08.00 – 12.00 Uhr Mo. 08.00 – 09.00 Uhr Sprechstunden 1. Bürgermeister R. Schmidt: Di. 08.00 – 10.00 Uhr Mi. 08.00 – 11.00 Uhr Di. 17.30 – 18.30 Uhr Do. 14.00 – 16.00 Uhr Do. 17.30 – 19.30 Uhr Fr. 08.00 – 10.00 Uhr Oder nach Vereinbarung. (nur nach Vereinbarung 09133 779222) 2 Inhaltsverzeichnis Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich 1 Landkreis Forchheim/Oberfranken 10 Verwaltung 5 Obstbaumzucht 10 Verkehrsanbindung, Wirtschaftsstruktur 5 Die Trachten 11 Landratsamt Forchheim 7 Legislaturperiode 2008 – 2014 13 Überörtliche Adressen 7 Liste der Effeltricher Vereine & Organisationen 13 Bereitschaftsdienste 8 Informationen zum Kindergarten 14 Krankenhäuser 8 Kirchen 15 Gemeinde Effeltrich 9 Ortsteil Gaiganz, Gemeinde Effeltrich 16 Grußwort des 1. -

Nachrichten Für Die Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich Mit Amtlichen Bekanntmachungen Der Mitgliedsgemeinden Effeltrich Und Poxdorf

Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“. e orf.d poxd ww. w .de ltrich .effe www rich.de www.vg-effelt Nachrichten für die Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich mit amtlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden Effeltrich und Poxdorf Jahrgang 44 Freitag, den 12. Februar 2021 Nr. 3 Acker- bzw. Wiesenflächen gesucht Poxdorfer Ortsgeschichte Der Freistaat Bayern (Straßenbauverwaltung), vertreten durch das Staatliche Bauamt Bamberg, Kasernstraße 4, Neues aus Poxdorf 96049 Bamberg, sucht in der Gemarkung Effeltrich Acker- Auf der Homepage unter: bzw. Wiesenflächen zum Kauf. -Mein Poxdorf Angebote unter Angabe der Gemarkung und Flurnummern -Unterpunkt „Ortsgeschichte“ sind zu richten an findet man eine PDF Datei mit der Poxdorfer Ortsgeschichte. Staatliches Bauamt Bamberg Wir werden demnächst noch näher darauf eingehen. Rechtsabteilung Gerne können sie dies schon einmal einsehen. z. Hd. Frau Katja Metzner Kasernstraße 4 96049 Bamberg Redaktionsschlusshinweis Oder per Email, Telefon: Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist Donnerstag, [email protected] 08:00 Uhr, in den jeweils ungeraden Kalenderwochen. 0951/9530-2331 Artikel sind ausschließlich an [email protected] zu senden. Fundamt Es wurde ein Schlüssel mit Anhänger gefunden. Nachzufragen bei der VG Effeltrich unter der 09133-7792-0 6BIA>8=:7:@6CCIB68=JC<:C oder [email protected] Gemeinderat- und VG-Sitzungen Steuertermine Gemeinderatsitzungen Folgende Steuern werden zum 15.02.2021 fällig: Beginn in der Regel jeweils 19 Uhr Die nächsten Sitzungen der Gemeinde Poxdorf: Grundsteuer A und B Februar: 22.02.2021; GS Poxdorf Gewerbesteuer März: 22.03.2021; GS Poxdorf Steuerpflichtige ohne Einzugsermächtigung bitten wir um April: 26.04.2021; GS Poxdorf rechtzeitige Überweisung der offenen Beträge gemäß den Bescheiden auf die nachfolgenden Konten: Mai: 17.05.2021; GS Poxdorf Gemeinde Effeltrich: Juni: 21.06.2021; GS Poxdorf Raiffeisenbk. -

KJR-Jahresbericht 2012

KJR-Jahresbericht 2012 Jahresbericht 2012 1 Impressum Herausgeber Kreisjugendring Forchheim im Bayerischen Jugendring (BJR) K.d.ö.R. Löschwöhrdstr. 5 91301 Forchheim Tel.: 09191/7388-0 Fax.: 09191/7388-10 E-Mail: [email protected] www.kjr-forchheim.de Verantwortlich im Sinne des Presserechtes (V.i.S.d.P.) Thomas Wilfling, Vorsitzender Inhaltliche Zusammenstellung Christian Kohlert Layout Thomas Wilfling Beiträge Ursula Albuschkat Matthias Becker Sandra Böhm Christian Kohlert Angelika Kotissek Brigitte Lenke Jutta Müller Stephanie Rogler Katja Schiller-Wegener Armin Stingl Thomas Streng Thomas Wilfling Auflage 150 Exemplare Titelbild Die Teilnehmer/-innen und Betreuer/-innen des Zirkusprojekts bilden die Buchstaben „KJR“ nach KJR-Jahresbericht 2012 Inhalt Über uns Vorstand.................................................................................................................................................................5 Einzelpersönlichkeiten/Revisoren/Beauftragte ......................................................................................6 Mitarbeiter ............................................................................................................................................................7 Ausgeschiedene Vorstände ............................................................................................................................8 Vollversammlung ...............................................................................................................................................9 -

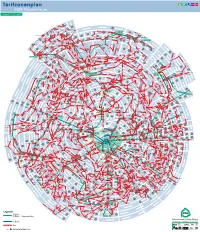

Tarifzonenplan-Vgn-Gesamtraum2020.Pdf

Tarifzonenplan VGN-Gesamtraum Stand: 01.01.2021 1083 1084 1085 Schweinshaupten Bundorf 1097 1152 1155 1098 1374 1086 1096 1375 1152 1087 Stöckach 1082 1080 Hafenpreppach 1088 Kimmelsbach 1373 1152 1199 1177 1198 1043 Altenstein Buch am Forst Maroldsweisach 1155 Tiefenroth 1372 Birkach Ermershausen 1155 Nassach 1184 11851045 1094 Kösten RE 14 RE 38 1363 Walchenfeld 1205 1365 Marktgraiz 1177 1317 1370 Todtenweisach 1216 RE 39 RE 49 1044 1081 1177 1316 Schney 1364 1241 1046 1048 Pfaffendorf Altenbanz 1371 Lichtenfels 1302 Burkheim 1362 Fitzendorf 1095 1155 1198 1344 1318 RB 24 1184 1062 Üschersdorf 1093 1343 Strössen- Reichmannshausen 1047 945 Rabelsdorf Hausen 1301 1300 Mistel- Michelau dorf Eichelsdorf Burgpreppach 1090 1157 1345 1311 1361 Aidhausen 1253 12541313 1315 1314 1310 feld 1360 1186 Bad Staffel- 1212 1321 1060 1092 Marbach 1156 stein Vierzehnheiligen Lendershausen Ditterswind 1147 1158 1324 Ober- Redwitz Goßmannsdorf Pfarrweisach 1323 brunn 1252 1253 1212 1304 1213 1320 RE 42 RB 25 1187 Humprechthausen 1334 Roth 1067 Kraisdorf 1148 1177 Lichtenstein 1325 Horsdorf 1312 Schönbrunn Oberlang- Hofheim i.UFr. 1333 1252 1322 Hochstadt- Neuses 1068 1184 1091 Unter- 1211 1212 heim Marktzeuln Alten- 1172 Memmelsdorf 1241 Bischwind Draisdorf Döringstadt neuses 1212 1017 1186 Fischbach 1305 1307 kunstadt 1332 Kleinsteinach 1166 1187 Rügheim 1146 Recheldorf 1335 Pferdsfeld 1251 1252 Stublang 1331 RE 32 RE 35 RE 38 RE 39 1061 Bramberg 1172 1186 Uetzing 1303 1308 Ostheim 1167 Burgkunstadt 1066 1065 Mechenried 1018 Untermerzbach Hemmendorf Frauendorf 1214 1330 1155 Unter- 1168 1155 1142 1213 1016 preppach 1188 1306 1231 1234 1004 1064 1140 1187 1182 1183 1166 Ebern 1186 Gädheim Junkersdorf 1141 Poppendorf Ebensfeld 1341 1244 1166 Frickendorf RB 26 Reuthlos 1005 1063 Rentweinsdorf Oberküps Hofstetten 1177 RE 20 1340 Oberleiterbach RB 25 1382 Uchenhofen 1014 Breitbrunn Kirchlauter 1197 1251 1007 1152 1182 1155 1183 1178 1132 1342 1211 1212 1183 Altershausen 1037 945 956 RE 49 1327 1151 1175 Pettstadt 1180 1337 Königsberg 1176 RE 42 Kutzenberg 1015 i.Bay.