Giovani Cittadini Consapevoli, Attivi E Responsabili

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ndrangheta Come Lobby Roccuzzo/ Scida

www.isiciliani.it ottobre 2012 A che serve essere vivi, Ise non c’èSiciliani il coraggio di lottare?giovani Sicilia: la gente non vota più. I poteri reali - spesso mafiosi - senza opposizione nel palazzo. Governo gattopardo eletto dal 15% Lontanissimi i tempi di Pio La Torre. Intanto in Calabria le donne fondano la loro prima tv. E’ il primo segnale vero del dopo-berlusconi. ROCCELLA JONICA/ Mentre la politica “FIMMINA TV” si recita, di Michela Mancini nel mondo reale accadono tante piccole cose L’altra politica NAPOLI/ LA GUERRA DEI CATTIVI RAGAZZI CIANCIO: ADDIO IMPERO MAZZEO/ IL CASO BOTTARI INTERVISTE: BASILIO RIZZO CASTANO/'NDRANGHETA CELESTE GIACALONE/ TRAP MIRONE/ ICASO MANCA RICORDO DI GIOVANNI SPAMPINATO PERIFERIE UN ALBERO PER LEA CAVALLI/ LA QUALUNQUE AL NORD SPARTA’/ NO MUOS MAZZEO/ GENERAZIONI DI PACE SATIRA/“MAMMA!” JACK DANIEL CASELLI/ IL DNA DI TANGENTOPOLI DALLA CHIESA/ ‘NDRANGHETA COME LOBBY ebook ROCCUZZO/ SCIDA’, SALVI: A CHI FANNO PAURA omaggio www.isiciliani.it facciamo rete http://www.marsala.it/ I Sicilianigiovani – pag. 2 www.isiciliani.it Immaginate una sala di un cinema con 161 poltrone dove siedono ragazzi, giovani, anziani, adulti, bambini e neonati. Chiudete gli occhi e nel momento in cui li riaprite davanti a voi “Noi su quelle 161 poltrone occupate da ragazzi, giovani, anziani, adulti, bambini e neonati ci sono solo corpi dilaniati, volti tumefatti, brandelli fumanti, addomi spappolati, crani sfondati, materia celebrare diventata un tutt'uno con il piombo sciolto dei siamo proiettili esplosi. E' una raffigurazione raccapricciante. E' vero. Dà una stretta allo stomaco e guasta i bei propositi che avevate prima di imbattervi in quest'articolo. -

Fabio Giannini, La Mafia E Gli Aspetti Criminologici

Quaderni di Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo Direttore Ranieri Razzante Fabio Giannini La mafia e gli aspetti criminologici Pacini Quaderni di 1. Dante Gatta, Africa occidentale e Sahel: problematiche locali dalla valenza globale. Tra terrorismo, traffici illeciti e migrazioni 2. Miriam Ferrara e Dante Gatta, Lineamenti di counter-terrorism comparato 3. Alessandro Lentini, Selected Issues in Counter-terrorism: special investigative techniques and the international judicial cooperation Focus on the European Union 4. Michele Turzi, The effects of Private Military and Security Companies on local populations in Afghanistan 5. Ilaria Stivala, Hezbollah: un modello di resistenza islamica multidimensionale 6. Alessandro Anselmi, Onion routing, cripto-valute e crimine organizzato 7. Fabio Giannini, La mafia e gli aspetti criminologici © Copyright 2019 by Pacini Editore Srl Realizzazione editoriale Via A. Gherardesca 56121 Pisa Responsabile di redazione Gloria Giacomelli Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Ricordando gli eroi dello stato per la lotta alla mafia 2 Indice Introduzione………………………………........................................ p. 1 1) Significato di Mafia: dalle origini ad oggi………………………. p. 4 2) Classificazione delle organizzazioni criminali italiane…………..p. 7 3) Codici etici e famiglia 3.1. Il valore mafioso: onore, omertà e segreto……………….p. 11 3.2. Il senso mafioso della famiglia…………………………...p. 12 4) Gli aspetti legali di un fenomeno antropologico 4.1. Lo studio del deviante…………………………………… p. 14 4.2. Ricerche giurisprudenziali……………………………….p. 18 5) Detenuto mafioso e il carcere 5.1. -

Giuseppe Montalto

Giuseppe Montalto Giuseppe Montalto nacque a Trapani il 14 maggio 1965 e morì a soli 30 anni il 23 dicembre 1995, ucciso da Cosa Nostra. Prestò servizio per vari anni nel carcere “Le Vallette” di Torino, prima di essere trasferito, nel 1993, a Palermo, nella tana dei boss, nella sezione di massima sorveglianza dell’Ucciardone, quella destinata ai criminali che dovevano scontare il regime carcerario del 41 bis. Era il giorno precedente la vigilia di Natale del 1995 quando in contrada Palma, una frazione di Trapani, Giuseppe Montalto fu assassinato da due killer davanti alla moglie: erano in auto e sul sedile posteriore c’era la loro figlioletta, Federica di 10 mesi. La moglie Liliana ancora non sapeva di aspettare la loro secondogenita, Ilenia, che purtroppo non conobbe mai il padre. Era un uomo generoso e buono che mostrava sempre comprensione verso chi viveva tra le sbarre per ripagare il proprio debito con lo Stato, anche quando fu trasferito in Sicilia e cominciò a lavorare a contatto con i boss dell’Ucciardone, nonostante questi continuassero ad ostentare avversione nei confronti dello Stato e delle Istituzioni anche in quel contesto seguitando a recitare la parte dei capi, protetti dallo loro stessa fama di uomini feroci e spregiudicati, nonché scrivendo e spedendo i loro ordini attraverso i pizzini. Anni dopo un pentito, Francesco Milazzo, rivelò che l’agente fu ucciso proprio perché aveva sequestrato un bigliettino fatto arrivare in carcere ai boss Mariano Agate, Raffaele Ganci e Giuseppe Graviano e Cosa nostra non gli perdonò questa applicazione delle norme nel rispetto dello Stato. -

Senato Della Repubblica - 225 - Camera Dei Deputati

Senato della Repubblica - 225 - Camera dei deputati XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI prende, dalla viva voce del Lo Giudice e di suoi sodali, essere stata frutto di una vasta operazione di corruttela, emerge con chiarezza il ruolo di «Cosa nostra», considerato il ruolo di garante svolto nella vicenda da Ca- logero Russello, già coinvolto con il figlio ed il nipote nell'operazione «Appalti liberi» sul condizionamento mafioso dei lavori pubblici, ora ar- restato e poi condannato in primo grado per associazione mafiosa, oltre che titolare di un noto albergo agrigentino. Cosa nostra agrigentina, come anticipato, riesce ad esprimere la sua forza anche nella determinazione di candidature ed appoggi politici: aspetto gravissimo, destabilizzante ed eversivo che emerge con chiarezza sempre dalle indagini denominate, con felice richiamo storico, «Alta Mafia». Ficarra Vincenzo, arrestato per associazione mafiosa nella medesima operazione, convoca nella sua abitazione il 7 aprile 2001, l'allora asses- sore regionale ai lavori pubblici Lo Giudice Vincenzo e Manganare Ca- taldo, candidato alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nelle liste di «Democrazia europea», ed ex sindaco di Canicattì. La prima conversazione, nella quale si menziona la necessità di inter- venire per risolvere quel contrasto, è quella tra Ficarra Vincenzo ed il fi- glio Diego (anche lui tratto in arresto il 29 marzo 2004 perché gravemente indiziato del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale), intercet- tata il 29 novembre 2000 all'interno dell'autovettura Mercedes in uso al primo. Si apprende allora che, per organizzare l'incontro tra i due uomini politici, Ficarra Vincenzo si era rivolto a Parla Angelo (soggetto stretta- mente legato a Lo Giudice Vincenzo) e che il Lo Giudice aveva già ma- nifestato la propria disponibilità ad incontrare il «rivale». -

Società E Cultura 65

Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie

Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

RIINA Salvatore, Nato in Corleone (PA) N 16.11.1930 ~ DETENUTO-PRESENTE

',r.' R.G.Sent. nr.4/2002 del 28.03.2002 REPUBBLICA ITALIANA Nr.1771 /97 R.G.N.RP.M. D.D.A PA Nr.1703j98 RG. GIP PA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Nr.12/2000 R.G.Ass.TP Estensori: ". LA CORTE D'ASSISE DI TRAPANI Dr. Vincenzo PANTALEO 1 I I - Sezione II - Dr. Alessandra CAMASSA i ! composta dai Signori: Dott. VINCENZO PANTALEO Presidente Dott. ALESSANDRA CAMASSA Giudice a latere ILCAN~C~~~~~~Maj;PJ I // i Sig. MARRONE GIOACCHINO Giudice popolare ., Sig. ARENA GIOVANNI " " MOTIVAZIONE CO·.Jo.u=à"j J i'7 Sig. FODERA' GIACOMO " " I I Sig. ZICHICHI ANNA SABRINA " " Visto Proc. Gen.le Pa i Sig. CONTICELLO ANGELA " " 22·/"1' €Il.- Sig. TARTAMELLA SAVERIO " " Impugnazioni : con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Roberto fJdv: e, &&e-b. ~ PisciteUo e con l'assistenza del Cancelliere Maurizio p..~ 6fA.~ 0"w: c i La Cara, alla puhbrlca udienza del 28.03.2002, ha Ilh'V 2, ~ emesso la seguente Redattaje schedaje . per il casellario il --1?;L~;t~~------ SENTENZA Campione~ 7GZ!D) puj# ff) contro Rep. ~ RIINA Salvatore, nato in Corleone (PA) n 16.11.1930 ~ DETENUTO-PRESENTE IMPUTATO a} del reato di cui agli artt.11 O, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in concorso con Virga Vincenzo ( separatamente giudicato) in qualità di mandanti e con ignoti, agendo con premeditazione, cagionato la morte di Giacomellt Alberto, all'indirizzo del quale venivano esplosi tre colpi di rivoltella che lo attingevano in varie parti del corpo provocandone il decesso; b} del reato di cui agli artt.110, 112,61 n.2, 81 cpv. -

Processo Lima

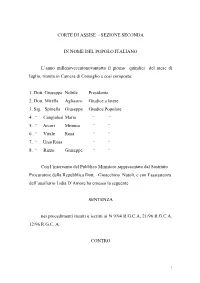

CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men

Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

Caso Rostagno. La Mafia Ha Mascariato E Gli Inquirenti Negavano L’Esistenza Di Cosa Nostra

Caso Rostagno. La mafia ha mascariato e gli inquirenti negavano l’esistenza di Cosa nostra Il resoconto dell’udienza del 14 aprile. Gli interventi dei pm Paci e Del Bene di Rino Giacalone “L'istruzione dibattimentale ha dimostrato che il delitto di Mauro Rostagno ha avuto una matrice mafiosa, che la organizzazione ed esecuzione dell'omicidio è stata della famiglia mafiosa di Trapani, che il killer è stato Vito Mazzara, uomo d’onore di fiducia del capo mandamento Vincenzo Virga. Le sentenze in atti dimostrano che quello seguito è stato il classico ordine mafioso: Virga ha dato l'ordine e Mazzara lo ha eseguito...un dato assolutamente certo in questo processo… Mazzara Vito ha sparato perchè Vincenzo Virga ha dato l'ordine. Cosa nostra ha decretato l'omicidio di Mauro Rostagno per un interesse divenuto sempre più impellente e improrogabile rispetto alla sua attività giornalistica che perserava dagli schermi di Rtc, denunciando talvolta anche in modo ironico, i legami di Cosa nostra con la politica, le istituzioni, la massoneria. Non avremmo mai potuto conoscere lo stato di insofferenza di Cosa nostra contro Rostagno senza l'imprenscibidibile contributo dei collaboratori di giustizia ovvero della voce interna di Cosa nostra, della pancia di Cosa nostra che mal tollerava quegli articoli”. Ha esordito così il pm Francesco Del Bene nella sua requisitoria in Corte di Assise a Trapani.Il primo pentito citato dal pm Del Bene è stato Vincenzo Sinacori. Ha raccontato del malumore contro Rostagno che è arrivato da Mazara del Vallo, da “mastro Ciccio”, Francesco Messina. Fu questi a parlare con il padrino don Ciccio Messina Denaro, perchè la mafia eliminasse quel giornalista. -

Un '77 Di Lotta Contro La Mafia

Un 77 di lotta contro la mafia - Andrea Meccia, 24.02.2017 Intervista. Il Centro di Documentazione Peppino Impastato compie 40 anni. Umberto Santino, che lo presiede insieme alla moglie Anna Puglisi, ne ripercorre la storia e il senso Il 2017 è un anno ricco di ricorrenze per la storia dell’Italia legata alla lotta contro la mafia. Una buona occasione per fare un po’ di storia e non solo retorica memoria. Il 16 gennaio, la Camera dei Deputati ha già ricordato, a 90 anni dalla nascita, Pio La Torre, il segretario del Pci siciliano ucciso nel 1982. Il 1° maggio 1947, saranno settant’anni dalla strage di Portella della Ginestra, il primo mistero dell’era repubblicana fatto di 11 morti e 27 feriti, colpiti nel dì di festa. Fa forse meno notizia, ma è un compleanno importante anche quello che si avvia a festeggiare con una serie di iniziative il «Centro di Documentazione Giuseppe Impastato» di Palermo. A presiederlo ci sono Umberto Santino e sua moglie Anna Puglisi, quarant’anni dedicati allo studio del fenomeno mafioso. Una parte della loro casa nel quartiere Libertà è la sede del Centro, il primo in Italia dedicato alla ricerca sulla mafia, nato nel 1977. I nostri studi furono la base per il «paradigma della complessità»: la mafia come organizzazione e sistema di rapporti, intreccio tra crimine, accumulazione, potere, codice culturale e consenso sociale Gli anni ‘70 siciliani odoravano anch’essi di piombo e violenza. Nel ’70 era desaparecido Mauro De Mauro, nel ’71 trucidato il giudice Scaglione, nel ’72 ucciso il giornalista Giovanni Spampinato. -

TESI (Vania Chiara Lipira)

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI (Decreto Ministero dell’Università 31/07/2003) Via P. S. Mancini, 2 – 00196 – Roma TESI DI DIPLOMA DI MEDIATORE LINGUISTICO (Curriculum Interprete e Traduttore) Equipollente ai Diplomi di Laurea rilasciati dalle Università al termine dei Corsi afferenti alla classe delle LAUREE UNIVERSITARIE IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA MAFIA. DALLA FAMIGLIA ALL’INDUSTRIA DELLA PROTEZIONE PRIVATA. RELATORI: CORRELATORI: Prof.ssa Adriana Bisirri Prof.ssa Anna Rita Gerardi Prof.ssa Tiziana Moni CANDIDATA: VANIA CHIARA LIPIRA ANNO ACCADEMICO 2014/2015 2 A mio padre. "Quando sono diventato padre ho capito due cose. La prima è che avrei dovuto difendere mio figlio dalla malvagità del mondo. La seconda è che avrei dovuto insegnargli a distinguerla" Pif. 3 4 Sommario INTRODUZIONE ................................................................................................................... 7 CAPITOLO I: LE ORIGINI ..................................................................................................... 10 1. Etimologia ................................................................................................................. 10 2. La storia, dal mito alla realtà. .................................................................................... 14 2.1 Osso, Mastrosso e Carcagnosso. ......................................................................... 14 2.2 l’inizio della storia ............................................................................................... 16 CAPITOLO