Società E Cultura 65

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mafia E Mancato Sviluppo, Studi Psicologico- Clinici”

C.S.R. C.O.I.R.A.G. Centro Studi e Ricerche “Ermete Ronchi” LA MAFIA, LA MENTE, LA RELAZIONE Atti del Convegno “Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico- clinici” Palermo, 20-23 maggio 2010 a cura di Serena Giunta e Girolamo Lo Verso QUADERNO REPORT N. 15 Copyright CSR 2011 1 INDICE Nota Editoriale, di Bianca Gallo Presentazione, di Claudio Merlo Introduzione, di Serena Giunta e Girolamo Lo Verso Cap. 1 - Ricerche psicologico-cliniche sul fenomeno mafioso • Presentazione, di Santo Di Nuovo Contributi di • Cecilia Giordano • Serena Giunta • Marie Di Blasi, Paola Cavani e Laura Pavia • Francesca Giannone, Anna Maria Ferraro e Francesca Pruiti Ciarello ◦ APPENDICE • Box Approfondimento ◦ Giovanni Pampillonia ◦ Ivan Formica Cap. 2 - Beni relazionali e sviluppo • Presentazione, di Aurelia Galletti Contributi di • Luisa Brunori e Chiara Bleve • Antonino Giorgi • Antonio Caleca • Antonio La Spina • Box Approfondimento ◦ Raffaele Barone, Sheila Sherba e Simone Bruschetta ◦ Salvatore Cernigliano 2 Cap. 3 - Un confronto tra le cinque mafie • Presentazione, di Gianluca Lo Coco Contributi di • Emanuela Coppola • Emanuela Coppola, Serena Giunta e Girolamo Lo Verso • Rosa Pinto e Ignazio Grattagliano • Box Approfondimento ◦ Paolo Praticò Cap. 4 - Psicoterapia e mafia • Presentazione, di Giuseppina Ustica Contributi di • Graziella Zizzo • Girolamo Lo Verso • Lorenzo Messina • Maurizio Gasseau Cap. 5 - Oltre il pensiero mafioso • Presentazione, di Antonio Caleca Contributi di • Leoluca Orlando • Maurizio De Lucia • Alfredo Galasso Conclusioni, di Girolamo Lo Verso e Serena Giunta Bibliografia Note 3 Nota editoriale di Bianca Gallo Questo Quaderno CSR, il n° 15, riporta le riflessioni sviluppate attraverso i diversi interventi durante il Convegno Mafia e mancato sviluppo, studi psicologico- clinici, che si è tenuto a Palermo il 20-23 maggio 2010. -

Fidel: Tensione Astro Ha Chiuso La Storia Del- Cla Sua Cuba; Si Apre Un Capi- Al Confine Serbo Tolo Non Facile Da Scrivere

PUOI BLOCCARE IL PREMIO DELLA Quotidiano fondato da Antonio Gramsci il 12 febbraio 1924 POLIZZA AUTO PER 2 ANNI. Chiama l’800 07 07 62 SE ENTRI NELLA TRIBÙ LINEAR. o vai su www.linear.it Anno 85 n. 49 - mercoledì 20 febbraio 2008 - Euro 1,00 www.unita.it «Il fulcro della democrazia umanitari o di fan di calcio. che conta. E a scegliere consiste nell’apertura La qualità dell’argomento, sono i cittadini, della pubblica arena non la qualità non i teocratici». a tutti i gruppi: religiosi, dell’accesso al potere è ciò The Economist, 19 febbraio Foto di Alejandro Ernesto/Ansa-Epa La successione In primo piano CORSA A 5 LEGATA KOSOVO AL VOTO AMERICANO Mosca protesta MAURIZIO CHIERICI Fidel: Tensione astro ha chiuso la storia del- Cla sua Cuba; si apre un capi- al confine serbo tolo non facile da scrivere. Se ne è andato come un impiegato: let- ■ Ieri due posti di confine fra il tera di dimissioni per malattia. È non sarò Kosovo settentrionale e la Ser- il primo uomo forte dell’Ameri- bia sono stati incendiati da citta- ca Latina a congedarsi così in un dini serbi. C’è voluto l’interven- continente dove i presidenti a to delle truppe Nato per riporta- volte scappano per evitare la rab- re la calma. Intanto Mosca av- bia della folla. De La Rua, in Ar- più il Lider verte l’Unione Europea che i gentina, Collor che rubava in rapporti diventeranno più diffi- Brasile. Ma Castro non è un im- cili se l’indipendenza kosovara piegato disattento della rivolu- sarà riconosciuta. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto

STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

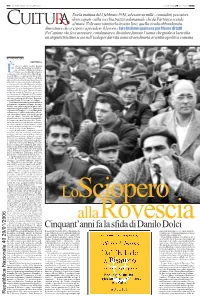

Cinquant'anni Fa La Sfida Di Danilo Dolci

40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 29 GENNAIO 2006 Era la mattina del 2 febbraio 1956, ed erano in mille - contadini, pescatori, disoccupati - sulla vecchia trazzera demaniale che da Partinico scende al mare. Volevano rimetterla in sesto loro, quella strada abbandonata, dimostrare che ci si poteva prendere il lavoro e fare insieme qualcosa per il bene di tutti. Fu l’azione che fece arrestare, condannare e diventare famoso l’uomo che guidava la rivolta: un utopista triestino sceso nell’isola per dar vita a una straordinaria avventura politica e umana ATTILIO BOLZONI PARTINICO ancora senza nome questa strada che dal paese scende fi- no al mare. Ripida nel primo Ètratto, poi va giù dolcemente con le sue curve che sfiorano alberi di pe- sco e di albicocco, passa sotto due ponti, scavalca la ferrovia. L’hanno asfaltata appena una decina di anni fa, prima era un sentiero, una delle tante regie trazze- re borboniche che attraversano la cam- pagna siciliana. È lunga otto chilometri, un giorno forse la chiameranno via dello Sciopero alla Rovescia. Siamo sul ciglio di questa strada di Partinico mezzo se- colo dopo quel 2 febbraio del ‘56, la stia- mo percorrendo sulle tracce di un uomo che sapeva inventare il futuro. Era un ir- regolare Danilo Dolci, uno di confine. Quella mattina erano quasi in mille qui sul sentiero e in mezzo al fango, inverno freddo, era caduta anche la neve sullo spuntone tagliente dello Jato. I pescatori venivano da Trappeto e i contadini dalle valli intorno, c’erano sindacalisti, alleva- tori, tanti disoccupati. E in fondo quegli altri, gli «sbirri» mandati da Palermo, pronti a caricare e a portarseli via quelli lì. -

20Th Century Communism 16.Indd

The University of Manchester Research Book Review: Second World, Second Sex. Socialist Women’s Activism and Global Solidarity during the Cold War Document Version Final published version Link to publication record in Manchester Research Explorer Citation for published version (APA): Müller, T. R. (2019). Book Review: Second World, Second Sex. Socialist Women’s Activism and Global Solidarity during the Cold War. Twentieth Century Communism, (16), 150-154. Published in: Twentieth Century Communism Citing this paper Please note that where the full-text provided on Manchester Research Explorer is the Author Accepted Manuscript or Proof version this may differ from the final Published version. If citing, it is advised that you check and use the publisher's definitive version. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Research Explorer are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Takedown policy If you believe that this document breaches copyright please refer to the University of Manchester’s Takedown Procedures [http://man.ac.uk/04Y6Bo] or contact [email protected] providing relevant details, so we can investigate your claim. Download date:02. Oct. 2021 The Communist Party of Cyprus, the Comintern and the uprising of 1931 125 Reviews Richard J Evans; Eric Hobsbawm: a Life in History (London: Little, Brown; 2019), 1408707411, 785pp Biographical advantages This is truly a monumental biography, well deserving of its subject. At nearly 800 pages, eight-one of them endnotes, it is not likely to be superseded anytime in the near future. -

Giuseppe Cesare Abba TRADUZIONE E NOTE: NOTE

TITOLO: Storia dei Mille AUTORE: Giuseppe Cesare Abba TRADUZIONE E NOTE: NOTE: DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/ TRATTO DA: Giuseppe Cesare Abba - Storia dei Mille, Bemporad & figlio, 1926 CODICE ISBN: informazione non disponibile 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 30 maggio 1998 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO: Francesco Musso, [email protected] REVISIONE: Claudio Paganelli, [email protected] Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. Giuseppe Cesare Abba Storia dei Mille Giorni Pericolosi Nei dieci mesi che volsero dalla pace di Villafranca alla spedizione dei Mille, l'Italia di mezzo diede prove di virtù civili meravigliose, ma col Piemonte corse dei pericoli gravi forse quanto quelli che il Piemonte stesso aveva corsi, prima della guerra del 1859. I duchi, gli arciduchi, i legati pontifici fuggiti dalle loro sedi, fin da prima di quella guerra, non avevano più osato tornarvi; e allora Parma, Modena, Bologna con la Romagna fino alla Cattolica, si strinsero in un solo Stato, che nel bel ricordo della gran via romana da Piacenza a Rimini, chiamarono l'Emilia. Spento così d'un tratto ogni vecchio sentimento di gelosia, conferirono la Dittatura al Farini, romagnolo venuto su, da giovane, nelle cospirazioni, e poi maturo ed esule fattosi alla vita dell'uomo di stato vicino al Cavour, in Piemonte. Si crearono un esercito proprio, con gioventù propria e d'ogni parte d'Italia; e il loro governo procedeva d'accordo con quello di Toscana, libera anche essa, e col suo grande statista Bettino Ricasoli risoluta d'unirsi al regno di Vittorio Emanuele. -

Mafia Carini Capaci Isola Delle Femmine E Dintorni

Mafia Carini Capaci Isola delle Femmine e dintorni Comuni sciolti per mafia 25 09 09 Uploaded by isolapulita . - News videos from around the world. Figura 1 Cipriano Santo Inzerillo Gianni SIINO dichiara: DI MAGGIO Salvatore Emanuele Io l’ho conosciuto all’interno della fattoria di Bellolampo intorno alla fine degli anni ’70. I DI MAGGIO hanno avuto varie vicissitudini in negativo all’interno dell’organizzazione mafiosa, perché messi da parte. L’ho rivisto insieme ad un DI MAGGIO detto “u’ figghiu da za’ lena” che mi venne indicato come capo della famiglia di Torretta. I due vennero a raccomandare un imprenditore di Torretta al quale ho fatto aggiudicare, perché loro me lo avevano chiesto, la scuola media di Isola delle Femmine. (Ordinanza di Custodia cautelare Operazione Oldbridge N. 11059/06 R. mod. 21 D.D.A.) Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. 1 Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. …… Ed è un dato ormai processualmente acquisito che, fino a quando il suo capo indiscusso, Gaetano BADALAMENTI, non fu espulso da Cosa Nostra, la famiglia di Cinisi costituiva uno dei più importanti mandamenti della provincia di Palermo, ricomprendendo, oltre al circondario di Cinisi e Terrasini , anche i territori di Balestrate, Carini, Capaci e Isola delle Femmine (cfr. BUSCETTA, MARINO MANNOIA e MUTOLO, nonché DI MATTEO Mario Santo). Successivamente, il mandamento venne sciolto e la famiglia aggregata al mandamento di Partinico, mentre i territori che ne avevano fatto parte furono divisi tra lo stesso mandamento di Partinico e (dopo il 1982) il neo- mandamento di San Lorenzo , dopo la ristrutturazione seguita alla conclusione della sanguinosa guerra di mafia dei primi anni ’80. -

Ius Novum 3-08.Indd

Ius Novum 3 2008 ISSN 1897-5577 WARSZAWA 2008 KOLEGIUM REDAKCYJNE Marek Chmaj, Teresa Gardocka (przewodnicząca), Bogudar Kordasiewicz, Maria Kruk-Jarosz, Franciszek Longchamps de Bérier, Andrzej Marek, Jerzy Menkes, Henryk Olszewski, Jacek Sobczak (zastępca przewodniczącego) REDAKCJA Ryszard A. Stefański (redaktor naczelny), Andrzej Szlęzak (zastępca redaktora naczelnego), Jacek Kosonoga (sekretarz redakcji) Copyright © by Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Warszawa 2008 ISSN 1897-5577 Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 tel. 0-22 54 35 450, 0-22 54 35 410 www.lazarski.pl [email protected] Opracowanie komputerowe, druk i oprawa: Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Infl ancka 15/198, 00-189 Warszawa tel./fax 0-22 635 03 01, 0-22 635 17 85, e-mail: [email protected], www.elipsa.pl SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y Dr Zbigniew Ję drzejewski, UW System i topika w nauce o przestępstwie . 5 Dr Ryszard Szał owski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zakres przedmiotowy tajemnicy państwowej . 22 Mgr Adrianna Mię kina, Zabójstwo w środowisku mafijnym . 38 Dr hab. R yszard Stefań s k i, prof. WSHiP Zasady bezpieczeństwa w ruchu w doktrynie i orzecznictwie. Część II. 53 Dr Maria Sobczak, UAM Wolność sumienia i wyznania, jej gwarancje w systemie prawnym Rady Europy oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu . 87 Mgr Aleksandra Gliszczyń s k a, Instytut Nauk Prawnych PAN Zalecenia Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji w zakresie walki z antysemityzmem oraz ich realizacja przez Polskę . 117 Dr Przemysł aw Szustakiewicz, adiunkt WSHiP Najwyższa Izba Kontroli – czwarta władza czy organ Sejmu . -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie

Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

CATTOLICI, CHIESA E MAFIA Aspetti Storici, Politici E Religiosi Convegno Di Studi (Università Di Messina, 27-29 Novembre 2003)

CATTOLICI, CHIESA E MAFIA Aspetti storici, politici e religiosi Convegno di Studi (Università di Messina, 27-29 novembre 2003) Giovedì 27 novembre (Aula Magna dell’Università), ore 9:30 Inaugurazione del Convegno Gaetano Silvestri (Magnifico Rettore) Saluti introduttivi S.E. Mons. Giovanni Marra (Arcivescovo di Messina) Francesco Malgeri, (Istituto “Luigi Sturzo”, Roma) Presiede: Guido Pescosolido (Preside Facoltà di Lettere, Università “La Sapienza”, Roma) Angelo Sindoni (Università di Messina) Cattolici e mafia nella storia d’Italia: una questione aperta. Salvatore Cusimano (giornalista RAI, TV, caporedattore, Palermo), Il fenomeno mafioso nella rappresentazione dei mass media. Francesco M. Stabile (Facoltà Teologica, Palermo), Percezione del fenomeno mafioso nell’episcopato siciliano (1948-1970). Berardino Palumbo (Università di Messina), Subcultura mafiosa, religiosità e vita quotidiana nei piccoli centri. S.E. Mons. Michele Pennisi (Vescovo di Piazza Armerina), Pastoralità, ecclesialità e contrasto alla mafia. Giovedì 27 novembre, ore 15:30 Presiede: Agostino Giovagnoli (Università Cattolica, Milano) Francesco Malgeri (Università “La Sapienza”, Roma), Scelba ministro dell’Interno e il fenomeno mafioso. Luigi Masella (Università di Bari), Girolamo Li Causi, Il PCI, la DC e l’analisi della questione mafia. Giovanni Bolignani (Università di Messina), Bernardo Mattarella. Salvatore Butera (Presidente Fondazione Banco di Sicilia, Palermo), Piersanti Mattarella. Angelo Romano (Pontificia Università Urbaniana, Roma), Don Pino Puglisi. Ida Abate (Agrigento), Il giudice Rosario Livatino. S.E. Mons. Gian Carlo Bregantini (Vescovo di Locri), L’educazione alla legalità nella società meridionale. Venerdì 28 novembre (Aula Magna dell’Università), ore 9:30 Presiede: Sergio Zoppi (Università “S. Pio V”, Roma) Agostino Giovagnoli (Università Cattolica, Milano), La DC e la nascita della Commissione Antimafia. -

Capitolo II. La Mafia Agricola

Senato della Repubblica — 133 — Camera dei Deputali LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI CAPITOLO SECONDO LA MAFIA AGRICOLA SEZIONE PRIMA dell'intimidazione e della violenza, e quello di neutralizzare il potere formale e di pie- LA MAFIA NELLA SOCIETÀ AGRARIA garlo, nei limiti del possibile, ad assecon- dare i suoi privilegi. In effetti, se la mafia si caratterizza come un potere informale, so- 1. Le tre fasi della mafia. no proprio i 'suoi rapporti col potere pub- blico e, in termini concreti, con i suoi tito- L'indagine storica tentata nelle pagine lari a costituirne l'aspetto più rdlleyaiite e al precedenti dovrebbe aver messo in tutta tempo stesso più inquietante. Ciò è tanto evidenza come la mafia sia nata e si sia af- vero che l'opinione pubblica, con l'istintiva fermata, infiltrandosi in quelle zone del tes- sensibilità che la guida nella valutandone di suto sociale, in cui il potere centrale dello quei fenomeni sociali che possono mettere Stato non era riuscito, nemmeno dopo l'av- in pericolo la sicurezza e la tranquilla con- vento del regime democratico, a fare accet- vivenza della collettività, avverte chiaramen- tare la propria presenza dalle comunità lo- te come il nodo da sciogliere, per avviare cali e a realizzare un'opportuna coincidenza a soluzione un problema angoscioso come tra la sua morale e quella popolare. In que- è quello della mafia, si trovi appunto negli ste zone di franchigia delle istituzioni, in atteggiamenti che la mafia ha assunto, nel cui lo Stato ha saputo soltanto sovrapporre corso del tempo, di fronte ai pubblici poteri LI proprio sistema a quello suboultarale vi- e più in particolarie nell'intreccio di [relazio- gente, senza iperò riuscire a fonderli in un ni e di legami che essa ha stabilito (o ha cer- rapporto di stimolante unità, le azioni della cato di stabilire) con gli uomini della poli- mafia hanno sempre avuto lo scopo — co- tica e dell'apparato pubblico, a livello na- me già dovrebbe risultare da quanto fin qui zionale e locale. -

Archivio Nisseno N. 3

Associazione “Officina del libro Luciano Scarabelli” - Caltanissetta ARCHIVIO NISSENO Rassegna di storia, lettere, arte e società Anno II - N. 3 Luglio-Dicembre 2008 Paruzzo Printer editore - Caltanissetta 1 ARCHIVIO NISSENO Rassegna semestrale di storia, lettere, arte e società dell’Associazione “Officina del libro Luciano Scarabelli” di Caltanissetta Anno II - N. 3 Luglio-Dicembre 2008 2 Torniamo a parlare dei Fasci dei Lavoratori. La drammatica vicenda dei Fasci dei Lavoratori in Sicilia rappresenta la fase conclusiva di un lungo processo di crisi che si manifestò nel distorto svi- luppo dell’economia siciliana dell’Ottocento e nelle forme che assunse la politica a livello delle amministrazioni locali ma anche a livello nazionale. Se si guarda bene alle cause di questa crisi, molte di esse vanno individua- te nel mancato “governo” dei processi che determinarono una aberrante ridi- stribuzione della grande proprietà fondiaria. L’idea che fu alla base dell’ever- sione delle terre feudali (1812) e delle ricorrenti confische delle terre eccle- siastiche, cioè che si potesse creare una piccola proprietà contadina attraver- so la quotizzazione delle proprietà divenute demaniali, fallì miseramente a causa dell’ingordigia dei proprietari terrieri che aggirarono in tanti modi la legge, grazie anche alla connivenza del potere politico. Si andò così determinando, specialmente dal 1860 in poi, una situazione paradossale: la ridistribuzione delle terre, che era una delle grandi aspirazio- ni dei contadini siciliani alimentata anche dalle promesse di Garibaldi, non solo non si realizzò nei modi sperati, ma divenne un grande inganno che determinò un progressivo impoverimento del mondo contadino e braccianti- le, fino a giungere alle condizioni di estremo degrado e di miseria dei primi anni ‘90.