Louise Schroeder – Ein Lebensbild Von Robert Schwind, 2005

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mautner, Karl.Toc.Pdf

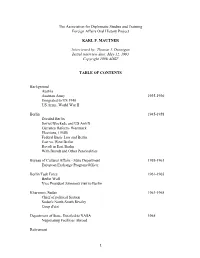

The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project KARL F. MAUTNER Interviewed by: Thomas J. Dunnigan Initial interview date: May 12, 1993 opyright 1998 ADST TABLE OF CONTENTS Background Austria Austrian Army 1 35-1 36 Emigrated to US 1 40 US Army, World War II Berlin 1 45-1 5, Divided Berlin Soviet Blockade and US Airlift .urrency Reform- Westmark Elections, 01 4,1 Federal Basic 2a3 and Berlin East vs. West Berlin Revolt in East Berlin With Brandt and Other Personalities Bureau of .ultural Affairs - State Department 1 5,-1 61 European E5change Program Officer Berlin Task Force 1 61-1 65 Berlin Wall 6ice President 7ohnson8s visit to Berlin 9hartoum, Sudan 1 63-1 65 .hief of political Section Sudan8s North-South Rivalry .oup d8etat Department of State, Detailed to NASA 1 65 Negotiating Facilities Abroad Retirement 1 General .omments of .areer INTERVIEW %: Karl, my first (uestion to you is, give me your background. I understand that you were born in Austria and that you were engaged in what I would call political work from your early days and that you were active in opposition to the Na,is. ould you tell us something about that- MAUTNER: Well, that is an oversimplification. I 3as born on the 1st of February 1 15 in 6ienna and 3orked there, 3ent to school there, 3as a very poor student, and joined the Austrian army in 1 35 for a year. In 1 36 I got a job as accountant in a printing firm. I certainly couldn8t call myself an active opposition participant after the Anschluss. -

April 2007 � Liebe Leserinnen Und Leser, Neu Auf Der Potsdamer

Die Stadtteilzeitung Ihre Zeitung für Schöneberg - Friedenau - Steglitz Zeitung für bürgerschaftliches Engagement und Stadtteilkultur Ausgabe Nr. 40 - April 2007 www.stadtteilzeitung-schoeneberg.de L Liebe Leserinnen und Leser, Neu auf der Potsdamer Ick sitze inner Küche... Immerhin haben sich doch einige Ring frei für die von Ihnen an den alten Spruch von den Klopsen noch erinnert - Schöneberger! darunter sogar eine Neuberliner (Friedenauer) deutsch-französi- Jetzt geht's Berg auf für Kin- sche Familie! Versprochen ist der, Jugendliche, Erwachsene versprochen, hier ist er: und Senioren aus Schöne- Ick sitze da und esse Klops berg! Schnell Umziehen, Auf- Mit eenmal kloppt's wärmen und dann ab in den Ick kieke, staune, wund're mir Ring 'ne Runde Boxen… Uff eenmal isse uff, die Tür! Nanu, denk ick, ick denk nanu Vor kurzem, am 22. Februar, Jetzt isse uff, erst war se zu? eröffnete in der Potsdamer Ick jehe raus und kieke Straße 152 der Boxclub "Wir und wer steht draußen: icke! aktiv. Boxsport & mehr.". Es ist ein soziales Kiezprojekt und Wen wundert's, dass es diverse gleichzeitig ein neuer Treffpunkt Versionen davon gibt? Wir ha- für sportliche Schöneberger. Auf ben sozusagen eine mittlere ge- ca. 500 Quadratmetern werden wählt, und Elfriede Knöttke unterschiedliche Kurse für Jung freut sich über die Grüße und ist und Alt angeboten. Ehrenamt- ganz glücklich, denn jetzt hat sie Die General-Pape-Straße beginnt (oder endet) am neuen Bahnhof Südkreuz Foto: Thomas Protz lich organisiert und für die ihre Wette gewonnen und ihr Nutzer kostenlos. Es wird sicher Günter muß eine Woche lang L jeder was für seinen "Sportge- abwaschen! Ein Areal mit Überraschungen: v. -

Im Geiste Der Beiden Testamente Aus De

RUNDBRIEF zur Förderung der Freundschaft zwischen dem Alten und dem Neuen Gottesvolk — im Geiste der beiden Testamente 11111V. Folge 1951/1952 Freiburg, Dezember 1951 Nummer 12/15 4 SONDER-AUSGABE: FRIEDE MIT ISRAEL Aus dem Inhalt: 1. Erste Schritte auf dem Wege zum Frieden mit Israel von Karlheinz Schmidthüs Seite 3 a) ,Wo ift dein Bruder Abel?' Ansprache zur Einweihung des Gedächtnismales auf dem alten Judenfriedhof in Schlüchtern von Wilhelm Praesent am 7. August 1949 Seite 4 b) „Gib, o Gott, daß in keines Menschen Herz Haß aufsteige !" Rede von Landesrabbiner Dr. Robert R.Geis auf dem Jüdischen Friedhof anläßlidi der Einweihung des Gedenksteins für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Kassel, Sonntag, den 25. Juni 1950. Seite 5 c) „Wir bitten Israel um Frieden" von Eridt Lüth Seite 7 d) Nahum Goldmann an Erich Lüth Seite 8 e) Die Erklärungen Bundeskanzler Dr. Adenauers und der Parteien zur Wieder- gutmachung . Seite 9 n Rabbiner Dr. Leo Bai& zur Regierungs- und Parteienerklärung .. Seite 11 g) Resolution des Zentralrats der Juden in Deutschland über die deutsche Regierungs- erklärung . . Seite 11 h) Jüdischer Weltkongreß zur deutschen Regierungserklärung Seite 12 1) Israel antwortet auf die Erklärung der Bundesregierung zum jüdisch-deutschen Verhältnis , Seite 12 k) „Ich schenke Deutschland den Frieden !" Aus einem offenen Brief an Erich Lüth und Rudolf Küstermeier von ihrem 1(2-Leidensgefährten Israel Gelber aus Jerusalem Seite 13 2. Deutschland und Israel von E. L. Ehrlich Seite 14 3. Der neue Staat Israel und die Christenheit. Bericht von der Düsseldorfer Tagung des Deutschen evangelischen Ausschusses für Dienst an Israel, 26. Februar bis 2. -

Diss Gradschool Submission

OUTPOST OF FREEDOM: A GERMAN-AMERICAN NETWORK’S CAMPAIGN TO BRING COLD WAR DEMOCRACY TO WEST BERLIN, 1933-72 Scott H. Krause A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2015 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher R. Browning Klaus W. Larres Susan Dabney Pennybacker Donald M. Reid Benjamin Waterhouse © 2015 Scott H. Krause ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Scott H. Krause: Outpost of Freedom: A German-American Network’s Campaign to bring Cold War Democracy to West Berlin, 1933-66 (under the direction of Konrad H. Jarausch) This study explores Berlin’s sudden transformation from the capital of Nazi Germany to bastion of democracy in the Cold War. This project has unearthed how this remarkable development resulted from a transatlantic campaign by liberal American occupation officials, and returned émigrés, or remigrés, of the Marxist Social Democratic Party (SPD). This informal network derived from members of “Neu Beginnen” in American exile. Concentrated in wartime Manhattan, their identity as German socialists remained remarkably durable despite the Nazi persecution they faced and their often-Jewish background. Through their experiences in New Deal America, these self-professed “revolutionary socialists” came to emphasize “anti- totalitarianism,” making them suspicious of Stalinism. Serving in the OSS, leftists such as Hans Hirschfeld forged friendships with American left-wing liberals. These experiences connected a wider network of remigrés and occupiers by forming an epistemic community in postwar Berlin. They recast Berlin’s ruins as “Outpost of Freedom” in the Cold War. -

Aus Politik Und Zeitgeschichte 50/2009 · 7

APuZAus Politik und Zeitgeschichte 50/2009 · 7. Dezember 2009 Frauen in Politik und Medien Christina Holtz-Bacha Politikerinnen-Bilder im internationalen Vergleich Birgit Meyer „Nachts, wenn der Generalsekretär weint“ Isabelle Kürschner Frauen in den Parteien Uta Kletzing Wege und Erfahrungen von Kommunalpolitikerinnen Katja Glaesner Angela Merkel – mit „Soft Skills“ zum Erfolg? Reinhard Mohr Moderieren ist alles: Frauen im Polittalk Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament Editorial Frauen in hohen und höchsten politischen und gesellschaftli- chen Ämtern sind keine Besonderheit mehr: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist im September 2009 im Amt bestätigt worden, vier weitere Frauen gehören ihrem Kabinett an, und mit Margot Käßmann ist seit Kurzem erstmals eine Frau Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Doch gleichzeitig gilt auch: Frauen sind in der Politik nach wie vor unterrepräsentiert. Während im Bundestag seit mehreren Legislaturen immerhin etwa jeder dritte Sitz von einer Frau eingenommen wird, beträgt der Frauenanteil auf kommunaler Ebene durchschnittlich nur 25 Prozent. Politisch ambitionierte Frauen müssen sich noch immer ge- schlechterspezifischer Klischees erwehren, die sich in der Gesell- schaft und der massenmedialen Berichterstattung hartnäckig hal- ten. Das Geschlecht und die damit vermeintlich verbundenen Ei- genschaften spielen in der Darstellung von Politikerinnen immer wieder eine große Rolle. Nur allzu häufig gleitet diese Betrach- tungsweise in die unterschwellig gestellte Frage ab: „Kann die das?“ Sobald sie in der „Männerwelt“ Politik erfolgreich sind, kann es Frauen dagegen passieren, dass ihnen die Weiblichkeit abgesprochen wird. So oder so wird ein künstlicher Widerspruch zwischen Weib- lichkeit und Politik bzw. politischer Kompetenz konstruiert. Auch Angela Merkel ist in ihrer Karriere häufig mit derartigen Gemeinplätzen konfrontiert worden. -

In Sight but out of Mind: the Construction of Memory at Three Once Stigmatized Sites in Berlin and Poznań

IN SIGHT BUT OUT OF MIND: THE CONSTRUCTION OF MEMORY AT THREE ONCE STIGMATIZED SITES IN BERLIN AND POZNAŃ By Stephen Paul Naumann A DISSERTATION Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy German Studies 2012 ABSTRACT IN SIGHT BUT OUT OF MIND: THE CONSTRUCTION OF MEMORY AT THREE ONCE STIGMATIZED SITES IN BERLIN AND POZNAŃ By Stephen Paul Naumann This study explores cultural identity reflected in the urban landscape at three structures formerly identified with National Socialism: Berlin’s Olympiastadion (Olympic Stadium) and Siegessäule (Victory Column), and Poznań’s Zamek cesarski (formerly Kaiserschloss – or Imperial Castle). My analysis is based on local and state archival work, as well as the examination of literary, visual and media sources in both Germany and Poland. I conclude that after the structures were first used to project meaning from Cold War tropes, both tourism and the enhancement of local identity in the face of European and global influences eventually contributed to the shift in meaning at these spaces in both cities. Poznań’s Zamek cesarski, a palace first commissioned by German Kaiser Wilhelm II, became, with its dedication in 1910, a monument to Prussian-German imperialism in this multi- ethnic Polish-German-Jewish city. Rededicated by the new Polish republic after World War I, the structure was later remodeled by the Nazis for Hitler’s use. One of their most prominent additions is still visible today: the Führerbalkon, a balcony extending off the front of the building for Hitler to watch military parades. -

Zwei Schwestern in Europa. Die Deutsche Und Niederländische Sozialdemokratie Zur Zeit Der Teilung Deutschlands 1945-1990

Niederlande-Studien Zwei Schwestern in Europa. Die deutsche und niederländische Sozialdemokratie zur Zeit der Teilung Deutschlands 1945-1990 Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster (Westf.) vorgelegt von Marc Drögemöller M.A. aus Hamm 2005 Tag der mündlichen Prüfung: 22. Juli 2005 Dekan: Prof. Dr. Wichard Woyke Referent: Prof. Dr. Friso Wielenga, Zentrum für Niederlande-Studien Korreferent: Prof. Dr. Reinhard Meyers, Institut für Politikwissenschaften INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG 1.1 ERKENNTNISINTERESSE UND FRAGESTELLUNG 1 1.2 FORSCHUNGSSTAND 11 1.3 AUFBAU DER ARBEIT 15 2. PROLOG: DIE SPD ALS VORBILD? DEUTSCHE UND NIEDERLÄNDISCHE SOZIALDEMOKRATEN SEIT 1894 18 3. TEIL I: NEUANFANG IM KALTEN KRIEG: DEUTSCHE UND NIEDERLÄNDISCHE SOZIALDEMOKRATEN NACH UNTERDRÜCKUNG UND VERFOLGUNG (1945-1949) 3.1 EINLEITUNG WIEDERBELEBUNG UND VERÄNDERUNG: PVDA UND SPD FORMIEREN SICH NEU 34 3.2 EIN PARTEIENVERHÄLTNIS VOR DER SCHNELLEN REGENERATION? 3.2.1 MEHR VERNUNFT ALS VERTRAUEN: NIEDERLÄNDISCHER PRAGMATISMUS IM UMGANG MIT DER DEUTSCHEN SCHWESTER 43 3.2.2 DIE RÜCKKEHR DER SPD IN DIE INTERNATIONALE GEMEINSCHAFT SOZIALDEMOKRATISCHER PARTEIEN 56 3.3 SOZIALDEMOKRATIE, INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND DIE ZUKUNFT DEUTSCHLANDS 3.3.1 AUßENPOLITISCHE STANDORTBESTIMMUNG UNTER DEN VORZEICHEN DES KALTEN KRIEGES 65 3.3.2 REAKTIONEN AUF MARSHALLPLAN, BRÜSSELER PAKT UND BERLIN-BLOCKADE 72 3.4 SCHLUSSBETRACHTUNG 79 4. TEIL II: OST-WEST-KONFLIKT UND DEUTSCHE FRAGE: PVDA UND SPD -

Politische „Grenzgänger“ in Der Viersektorenstadt Berlin (1945–1948)

Biografie-Forschung als historische Sozialisationsforschung 51 Arthur Schlegelmilch Politische „Grenzgänger“ in der Viersektorenstadt Berlin (1945–1948) Überlegungen zu einer historischen Quellenkritik der Autobiografie Arthur Schlegelmilch Politische „Grenzgänger“ in der Viersektorenstadt Das Hauptanliegen des Beitrags besteht darin, Kriterien herauszuarbeiten, die zur Entwick- Berlin (1945–1948) lung einer geschichtswissenschaftlich belastbaren Quellenkritik der Autobiografie verhelfen können. Als empirischer Ausgangs- und Bezugspunkt dient das „politische Grenzgänger- tum“ der exponiert gelegenen Viermächtestadt Berlin, d. h. derjenige Kreis von Akteuren, die sich mit den Gegebenheiten der Ost-West-Spaltung und des Kalten Kriegs nicht abfin- den wollten und – letztlich erfolglos – um politische Alternativen zu weltanschaulicher Lagerbildung sowie staatlicher und städtischer Teilung rangen. In zeitlicher Hinsicht liegt der Fokus auf dem knapp vierjährigen Zeitraum zwischen Kriegsende und Blockade, in dem die unterschiedlichsten politischen Zukunftsmodelle wie auf einer Bühne offen miteinander konkurrierten. Die Autobiografie als Geschichtsquelle – Probleme und Perspektiven Als Quelle der Geschichtsforschung ist die Autobiografie umstritten, kommen ihr doch augenscheinlich Eigenschaften zu, deren Vereinbarkeit mit dem objektivitätsbezogenen Selbstverständnis des Fachs fraglich erscheint. Als Haupteinwände gelten – weitgehend ana- log zur Oral History – die Identität von Erzähler und Zeitzeuge, ferner die mehr oder weni- ger große zeitliche -

Marie-Emmanuelle Reytier Helene Weber Als Europäerin

Marie-Emmanuelle Reytier Helene Weber als Europäerin Helene Weber als Europäerin von Marie-Emmanuelle Reytier www.helene-weber.de Muschiol / Welskop-Deffaa, Helene Weber 216 Marie-Emmanuelle Reytier Helene Weber als Europäerin I. Einführung .................................................................................................................. 218 II. Helene Weber als Europäerin vor 1933 .................................................................... 218 II.1. Ein gemäßigter Patriotismus......................................................................... 218 II.1.1. Helene Webers Verständnis von Europa vor 1914 .......................... 218 II.1.2. Der Erste Weltkrieg, das Kriegsende und der Versailler Vertrag .... 219 II.1.3. Elsass-Lothringen............................................................................. 224 II.2. Die Tagungen der ‚Demokratischen Parteien christlicher Prägung‘ ............ 227 II.2.1. Die Gründung 1925 .......................................................................... 227 II.2.2. Entwicklung, Höhepunkte und Untergang: 1926–1932 ................... 228 III. Überleitung 1933–1945 ........................................................................................... 231 IV. Helene Weber als Europäerin nach 1945 ................................................................ 233 IV.1. Helene Weber als Delegierte des Bundestages zur beratenden Versammlung des Europarates nach 1945 ...................................................... 233 IV.1.1. Die bescheidene Stellung Helene -

HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv Für Christlich-Demokratische Politik

HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Günter Buchstab und Hans-Otto Kleinmann 14. Jahrgang 2007 BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN II HISTORISCH-POLITISCHE MITTEILUNGEN Archiv für Christlich-Demokratische Politik 14. Jahrgang 2007 Im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. herausgegeben von Dr. Günter Buchstab und Prof. Dr. Hans-Otto Kleinmann Redaktion: Dr. Brigitte Kaff Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Wissenschaftliche Dienste / Archiv für Christlich-Demokratische Politik Rathausallee 12 53757 Sankt Augustin bei Bonn Tel 02241 / 246 2210 Fax 02241 / 246 2669 e-mail: [email protected] internet: www.kas.de © 2007 by Böhlau Verlag GmbH & Cie., Köln Weimar Wien Ursulaplatz 1, D-50668 Köln, [email protected] www.boehlau.de Alle Rechte vorbehalten Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth Druck: MVR-Druck GmbH, Brühl ISSN: 0943-691X ISBN: 978-3-412-19906-7 Erscheinungsweise: jährlich Preise: € 19,50 [D]/ € 20,10 [A] Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim Böhlau Verlag unter: [email protected], Tel. +49 221 91390-0, Fax +49 221 91390-11 Ein Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn die Kündi- gung nicht zum 1. Dezember erfolgt ist. Zuschriften, die Anzeigen und Ver- trieb betreffen, werden an den Verlag erbeten. Inhalt III Inhalt AUFSÄTZE Guido Hitze . 1 Das Konzept der „neuen Sicherheit“. Zur Auseinandersetzung um den „Neoliberalismus“ in der Programmatik der Unionsparteien Anselm Doering-Manteuffel . 27 Die Wurzeln des „alten Europa“ im amerikanischen Jahrhundert Ulrich Karpen . 45 Deutschland und Europa: Das Staatsrecht in den Plänen des Kreisauer Kreises Michael Richter . 67 Jugend zwischen den Diktaturen. -

Verfolgung Als Politische Erfahrung Hamburger Sozialdemokraten Nach 1945

Verfolgung als politische Erfahrung Hamburger Sozialdemokraten nach 1945 Helga Kutz-Bauer/Holger Martens Impressum Helga Kutz-Bauer/Holger Martens: Verfolgung als politische Erfahrung. Hamburger Sozialdemokraten nach 1945. Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten Hamburg (AvS) Hamburg 2013 Gestaltung, Layout: Sebastian Mietzner Druck: Bergmann & Sohn KG, Hamburg Copyright: AvS c/o SPD Hamburg ISBN: 978-3-929728-76-7 Diese Publikation wurde durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Freie und Han- sestadt Hamburg. gefördert. Die AvS dankt auch der Familie Tormin und dem Parteivorstand der SPD für Unterstützung. Abbildungen Titelseite von unten rechts nach oben links: Elsbeth Weichmann 1987; Identification card for political prisoner Rudolf Gottschalk und Elsbeth Gottschalk; daneben Willy Brandt mit Paul Nevermann (li) und Alfred Nau (re) in Hamburg, 1961; darüber Kurt Schumacher; Fahnen Reichsbanner (klein) und Falken. Rückseite links: Sommer 1948 Außenminister Anthony Eden (m) mit Sir Vaughan Berry (li) und Max Brauer (re); Büro der SPD Landesorganisation ca. 1946; zerstörtes Hamburg Rückseite rechts: Karl Meitmann (re) im Büro mit einem Mitarbeiter; Umzug 1946; Kinder malen AWO-Emblem Helga Kutz-Bauer/Holger Martens „Verfolgung als politische Erfahrung. Hamburger Sozialdemokraten nach 1945.“ 1. Nach der Verfolgung 7. Mandatsträger und Funktionäre Seite 5 Seite 67 Mit Karl Meitmann, Hans Podeyn, Adolph 2. Rückkehrer aus der Emigration Schönfelder, Dr. Herbert Ruschweyh, Walter Seite 9 Schmedemann, Louis Sellmer, Heinrich Eisen- barth, Paul Nevermann, Johannes Richter Mit Herbert und Elsbeth Weichmann, Max und Erna Brauer, Herbert Wehner, Peter Blachstein, Herbert Pardo 8. Sozialdemokraten im öffentlichen Dienst Seite 79 3. Geflüchtete Sozialdemokraten Mit Otto Grot – ein Beitrag von Herbert Seite 19 Diercks. -

Amerykanie W Berlinie Zachod

PASTUSIAK AMERYKANIE W BERLINIE ZACHODNIM LONGIN PASTUSIAK AMERYKANIE W BERLINIE ZACHODNIM Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Berlina Zachodniego WARSZAWA-CZYTELNIK-1972 3Zlr 'beWin Zach.) Ą49H5 jm * ' Obwolutę i okładkę projektował MARCIN MURAWSKI Mapy i schematy wykonał ZDZISŁAW TOPOLEWSKI „Czytelnik”. Warszawa 1972. Wydanie I. Nakład 3290 egz. Ark. wyd. 23,6; ark. druk. 2$,25. Papier druk. mlgł. kl. IV, 65 g, 86X122 z K luczy. Oddano do składania 29 X 1971 r. Podpisano do dru ku 3 V 1972 r. Druk ukończono we wrześniu 1972 r. Łódzka Drukarnia Dziełowa. Zam. wyd. 876; druk. 22971AI71. A-82. Cena zt 30.— Printed in Poland SPIS TREŚCI Od a u t o r a ............................................................................................. 7 ROZDZIAŁ I. W jaki sposób Amerykanie znaleźli się w Berlinie? .............................• ...............................................................11 ROZDZIAŁ II. Początek... i koniec Sojuszniczej Komendan tury ............................................................................................................57 ROZDZIAŁ III. Tak zwana blokada Berlina Zachodniego . 108 ROZDZIAŁ IV. Polityka USA wobec Berlina Zachodnie go w latach 1949—1958 ................................................................ 158 ROZDZIAŁ V. Napięcia berlińskie........................................................ 182 ROZDZIAŁ VI. Od Kennedy’ego do N ixona ...................................254 ROZDZIAŁ VII. Radio R IA S ............................................................... 343 ROZDZIAŁ