Kaltenkirchen Planfeststellungsabschnitt 2

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Layout Tiu\Sothema

TIU1 13 / Gedruckt am 20.09.2017 11:06:35 / Letzte Änderung von work_fl6 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. SONNTAG, 3. SEPTEMBER 2017 SEITE 13 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. Lokalsport . KOMPAKT . TuS- und MSV-Jugend . „Amerika-Runde“ . arbeiten zusammen . heute in Holm . Winkler-Team mit Einlagespiel vor dem Esinger Turnier . HOLM . Im Holmer Waldsta- . TORNESCH dionrichtetdieBogensport- . GemeinsameWe- Erste, der sie für ein Probetrai- . AbteilungdesTSVHolmam . ge in der Nachwuchsarbeit ning zum TuS schickt.“ . heutigen Sonntag, 3. Sep- . gingen in der jüngsten Vergan- Am vergangenen Sonntag . tember, die 28. Auflage der . genheit die Handball-Abteilun- machten beide Klubs auch bei . „Amerika-Runde“ aus. spe . gen des TuS Esingen und des einem A-Jugend-Turnier ge- . Moorreger SV. Zwar nicht in meinsame Sache. Die MSV- . Form von einer Spielgemein- Verantwortlichen halfen bei . schaft – wohl aber beim Aus- der Organisation und Durch- TERMINE . tip . tausch von Spielern. „In der führung des Veranstaltung in . FUSSBALL . In besonderer Kostümierung -

Elbe Estuary Publishing Authorities

I Integrated M management plan P Elbe estuary Publishing authorities Free and Hanseatic City of Hamburg Ministry of Urban Development and Environment http://www.hamburg.de/bsu The Federal State of Lower Saxony Lower Saxony Federal Institution for Water Management, Coasts and Conservation www.nlwkn.Niedersachsen.de The Federal State of Schleswig-Holstein Ministry of Agriculture, the Environment and Rural Areas http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ UmweltLandwirtschaft_node.html Northern Directorate for Waterways and Shipping http://www.wsd-nord.wsv.de/ http://www.portal-tideelbe.de Hamburg Port Authority http://www.hamburg-port-authority.de/ http://www.tideelbe.de February 2012 Proposed quote Elbe estuary working group (2012): integrated management plan for the Elbe estuary http://www.natura2000-unterelbe.de/links-Gesamtplan.php Reference http://www.natura2000-unterelbe.de/links-Gesamtplan.php Reproduction is permitted provided the source is cited. Layout and graphics Kiel Institute for Landscape Ecology www.kifl.de Elbe water dropwort, Oenanthe conioides Integrated management plan Elbe estuary I M Elbe estuary P Brunsbüttel Glückstadt Cuxhaven Freiburg Introduction As a result of this international responsibility, the federal states worked together with the Federal Ad- The Elbe estuary – from Geeshacht, via Hamburg ministration for Waterways and Navigation and the to the mouth at the North Sea – is a lifeline for the Hamburg Port Authority to create a trans-state in- Hamburg metropolitan region, a flourishing cultural -

Grußwort QUICKBORN

Grußwort Herzlich willkommen in der Stadt QUICKBORN Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste der Stadt Quickborn, mit dieser kleinen Broschüre möchten wir Ihnen unsere junge lebendige Stadt vorstellen und das Zurechtfinden in Quickborn erleichtern. Vielleicht regt Sie das Heft aber auch an, Ihre Hobbys in einem der zahlreichen Vereine zu pflegen, einen Kursus aus dem reich- haltigen Angebot unserer Volkshochschule zu besuchen oder sich auf andere Weise aktiv an der Gestaltung Ihrer Stadt zu beteiligen. Sollten Sie darüber hinaus Wünsche und Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern der Stadtverwaltung gerne mit Rat und Tat zur Seite. 1 Wir hoffen, dass Sie sich in Quickborn wohl fühlen und wünschen Ihnen, dass Sie in Ihrer neuen Umgebung schnell heimisch werden. Mit freundlichen Grüßen Günter Thonfeld Bürgermeister Inhaltsverzeichnis Grußwort . .1 Geschichte . .3 Quickborn heute . .3 Branchenverzeichnis . .4 Gemeindeorgane . .7 Mitglieder der Ratsversammlung Vertreter der Zweckverbände Ämter und Behörden . .10 Was erledige ich wo? . .14 Kindertagesstätten, Kindergärten . .20 Stadtplan . .22 Kirchen und religiöse Einrichtungen . .26 Brunnen – Wohnpark Uhlenborn, Feldbehnstraße Bildungs- und Lehrsanstalten . .27 Kulturelle Einrichtungen . .27 Gesundheitswesen . .30 Apotheken Ärzte Krankenhäuser Krankenkassen Soziale Fürsorge . .38 Turn- und Sportstätten . .38 Vereine und Verbände . .39 Terminvorschau . .45 Versorgung . .45 Sonstiges . .46 Notruftafel . .47 Feldbehnstraße – Wohnhäuser der WOBAU Wohnungsbaugenossenschaft Wo-Bau Quickborn eG lebenslanges Wohnrecht in Feldbehnstraße 32 Sprechzeiten: bedarfsgerechten 25451 Quickborn Mo.: 14.00 bis 16.00 Uhr Wohnungen ¤ 0 41 06/6 00 91 Do.: 09.00 bis 12.00 Uhr Fax 0 41 06/6 00 92 oder nach Vereinbarung 2 Quickborn – die junge Stadt im Grünen Quickborn, rd. -

Mittlere Pinnau“ Seite 1

Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, untere Naturschutzbehörde, Moltkestraße 10, 25421 Pinneberg LSG 08 „Mittlere Pinnau“ Seite 1 Kreisverordnung über das Land- meinde Moorrege, dann in westlicher Rich- schaftsschutzgebiet „Mittlere Pinnau“ tung entlang der Straße „Glindhof“. Dann (LSG 08) im Kreis Pinneberg vom verläuft die Grenze in Richtung Süden bis 20.11.2006 an die Straße „An der Tonkuhle“ unter Auslassung der zusammenhängenden Bebauung und entlang dieser Straße und Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes im weiteren Verlauf nach Süden unter teil- zur Neufassung des Landschaftspflegege- weise weiträumigem Abstand zur Bebau- setzes (Gesetz zum Schutz der Natur ung des Moorreger Ortsteils „Oberglinde“ -Landesnaturschutzgesetz- LNatSchG) bis an die Straße L 106. Im Anschluß ver- vom 16. Juni 1993 (GVOBl. Schl.-H. 1993, läuft die Grenze entlang des Unterglinder Seite 215) in der z.Zt. gültigen Fassung Weges und dann nördlich der bebauten wird verordnet: Ortslage des Ortsteils „Unterglinde“ der Gemeinde Appen. Dann in östlicher Rich- tung entlang der Straße Almtweg. Im wei- § 1 teren Verlauf verläßt die LSG-Grenze den Erklärung zum Landschafts- Amtweg ca. 200 m hinter der Wirtschafts- schutzgebiet wegekreuzung, um zunächst entlang eines Knicksystems und dann über einen Wirt- (1) Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet in schaftsweg nach Osten verlaufend im wei- den Gemeinden Moorrege, Uetersen, Tor- tem Abstand zur Ortslage der Gemeinde nesch, Appen, Prisdorf und Pinneberg Appen bis direkt an die bebaute Ortlage zu wird zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. stoßen. Danach verläuft die Grenze in genau östlicher Richtung entlang von (2) Das Landschaftsschutzgebiet wird mit Wirtschaftwegen und Knicks um dann un- der Bezeichnung „Mittlere Pinnau" unter ter Auslassung einer Splittersiedlung an Nr. -

Gemeinde Heidgraben

GGeemmeeiinnddee HHeeiiddggrraabbeenn ((KKrreeiiss PPiinnnneebbeerrgg)) 88.. ÄÄnnddeerruunngg ddeess FFllääcchheennnnuuttzzuunnggssppllaanneess für das Gebiet nördlich Betonstraße und südlich bzw. östlich der Bebauung Dorfstraße, Meisenstieg und „Am Wall“ BBeeggrrüünndduunngg Stand: 10.11.2008 Gemeinde Heidgraben 8. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet nördlich Betonstraße und südlich bzw. östlich der Bebauung Dorfstraße, Meisenstieg und „Am Wall“ Auftraggeber: Gemeinde Heidgraben Amt Moorrege Amtsstraße 12 25436 Moorrege Auftragnehmer: Bearbeiter: Dipl.-Ing. Wolfgang Maysack-Sommerfeld Dipl.-Ing. Maren Nath TÖB-BETEILIGUNG AUSLEGUNG EINGESCHR. BET. INKRAFTTRETEN § 4 Abs. 1 § 4 Abs. 2 1. Ausl. 2. Ausl. Begründung zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Heidgraben Seite 3 Inhaltsverzeichnis 1 LAGE UND UMFANG DES ÄNDERUNGSBEREICHS, ALLGEMEINES 4 2 PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSZIELE 4 3 STÄDTEBAULICHE MAßNAHMEN UND DARSTELLUNGEN 5 3.1 Wohnbauflächen 5 3.2 Gemischte Bauflächen 6 3.3 Grünflächen 6 4 VER- UND ENTSORGUNG 6 5 VERKEHRLICHE ERSCHLIEßUNG 6 6 EINGRIFFS- UND AUSGLEICHSREGELUNG 7 7 WALD 7 8 NUTZUNGSKONFLIKTE 8 8.1 Altlastenrelevante Vornutzungen 8 8.2 Baumschulnutzung 8 8.3 Verkehrslärm 9 9 UMWELTPRÜFUNG 10 10 UMWELTBERICHT 10 10.1 Einleitung 10 10.1.1 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 10 10.1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bauleitplanes 16 10.1.3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 17 10.2 Beschreibung u. Bewertung der Umweltauswirkungen 18 10.2.1 Derzeitiger Umweltzustand/ Bestandsaufnahme und Bewertung 18 10.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 19 10.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 20 10.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 20 10.3 Zusätzliche Angaben 21 10.3.1 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 21 11 FLÄCHENBILANZ 21 G:\Projekte\2006\HEI06007\HEI11001.docxx Begründung zur 8. -

(2015) Gesamtliste Der Fließgewässer Im Elbeeinzugsgebiet

Stand: 01.07.2015 Gesamtliste der Fließgewässer im Elbeeinzugsgebiet Bergemann, Michael, Behörde für Umwelt und Energie, Hamburg ([email protected]) Ergänzungen von: Böhme, Michael, UFZ Halle-Leipzig Compernolle, Frank, Hamburg Löser, C., Itzehoe Ruß, Mathias Schwehla, Wolfgang, WSA Dresden Wagner, Günther, Hamburg Einleitung Seit 1998 wird diese Fließgewässer-Liste des Elbe-Einzugsgebietes zusammengestellt, um eine Übersicht über die Verzweigungen im Gewässernetz der Elbe zu bekommen. Die Liste ist nach der klassischen Gewässerordnungszahl (s.u.) aufgebaut. Danach ergibt sich die Orientierung der Liste jeweils von der Mündung zur Quelle der Elbe und der Nebenflüsse. Die Gewässerliste, in der inzwischen rd. 8600 Flüsse und Bäche aufgeführt sind, ist noch nicht vollständig. Es fehlen schätzungsweise noch über 250 kleinere Bäche und Gräben, deren Namen schwer zu ermitteln ist. Auch sind die hydrologischen Angaben von unter- schiedlicher Qualität, je nach der verwendeten Quelle. Die Veröffentlichung auf der Home- page der FGG Elbe soll Leser ermutigen, mögliche Fehler und Lücken an den Autor zu melden (s. o.). Diese Informationen können dann eingearbeitet werden. Gewässerordnung Die Gewässerordnungszahl (Flussordnungszahl) gibt den Grad der Verzweigung in einem Gewässernetz an. Bei der klassischen Gewässerordnung bekommt der Strom, der ins Meer mündet, die Ordnungszahl 1, die Nebenflüsse jeweils eine um 1 höhere Ordnung bis hinauf zu den kleinsten Bächen. Dieses System der klassischen Gewässerordnung wurde in der vorliegenden Liste verwendet. Die Gewässerordnungszahl in den verschiedenen Bundesländer-Wassergesetzen richtet sich dagegen nach der wasserwirtschaftlichen Bedeutung eines Fließgewässers. Es gibt somit Unterschiede zu der klassischen Gewässerordnungszahl. II Gewässernamen Kleinere Flüsse können abschnittsweise bis zu fünf verschiedene Namen tragen. Hinzu kommen oft noch mehrere historische Namen. -

Managementplan 2225-303 Pinnau

Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE-2225-303 „Pinnau - Gronau“ Stand: 13.12.2010 2 Der Managementplan wurde unter Beteiligung des Wasser- und Bodenverbandes, der Grundeigentümer, der Gemeinden und der Verbände und Vereine durch die Projektgruppe NATURA 2000 im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (MLUR) erarbeitet und wird bei Bedarf fortgeschrieben. Aufgestellt durch das MLUR (i. S. von § 27 Abs. 1 Satz 3 LNatSchG): 13.12.2010 Titelbild: Die Gronau in Quickborn (Foto: Bernd-Ulrich Netz) 3 Inhaltsverzeichnis 0. Vorbemerkung ................................................................................................... 4 1. Grundlagen ........................................................................................................ 4 1.1. Rechtliche und fachliche Grundlagen........................................................... 4 1.2. Verbindlichkeit.............................................................................................. 4 2. Gebietscharakteristik ........................................................................................ 5 2.1. Gebietsbeschreibung ................................................................................... 5 2.2. Einflüsse und Nutzungen ............................................................................. 6 2.3. Eigentumsverhältnisse ................................................................................ -

FFH-Verträglichkeitsuntersuchung

Anlage 18 Kreis Pinneberg Ausbau K22 Uetersen - Tornesch - Bauabschnitt 2 + 3: Stat. 0-020 bis 4+172.803 - FFH - Verträglichkeitsstudie für das FFH - Gebiete 2323-392 "Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen" D E C K B L A T T D i p l . - B i o l . Karsten Lutz Bestandserfassungen, Recherchen und Gutachten Biodiversity & Wildlife Consulting Bebelallee 55 d D - 22297 Hamburg Tel.: 040 / 540 76 11 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ [email protected] 21. März 2017 FFH-Verträglichkeitsstudie für das FFH-Gebiet 2323-392 „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“ im Hinblick auf den geplanten Ausbau der K 22 zwischen Uetersen und Tornesch-Esingen. Deckblatt –vollständig überarbeitete Fassung Im Auftrag von TGP – Landschaftsarchitekten, Lübeck Abbildung 1: Pinnau (02.05.2016). Zum FFH-Gebiet gehört neben dem eigentlichen Fluss noch ein schmaler, beiderseitiger Ufersaum von 10 m Breite. Dipl.-Biol. Karsten Lutz, Bebelallee 55 d, 22297 Hamburg, Tel.: 040/540 76 11 Dipl.-Biol. Karsten Lutz – FFH-Verträglichkeitsstudie für das FFH-Gebiet 2323-392 Kap. 1 Anlass und Aufgabenstellung Inhaltsverzeichnis 1 Anlass und Aufgabenstellung .......................................................................... 3 2 Übersicht über das Schutzgebiet ..................................................................... 3 2.1 Charakterisierung des Schutzgebietes ............................................................ 3 2.2 Erhaltungsgegenstände (Arten und Lebensraumtypen) ............................... 4 2.3 Erhaltungsziele -

Teilfortschreibung Des Landschaftsplans

Stadt Pinneberg Teilfortschreibung des Landschaftsplans Teilfortschreibung des Landschaftsplans der Stadt Pinneberg Auftraggeber: Stadt Pinneberg Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen Bismarckstraße 8 25421 Pinneberg Verfasser: Hans-Rainer Bielfeldt + Kerstin Berg Dipl.-Ing., Landschaftsarchitekt/in BDLA Virchowstraße 16, 22767 Hamburg Tel.: 040/ 389 39 39 Fax: 040/ 389 39 00 eMail: [email protected] Hamburg, 27.08.2014 ..................................................... Kerstin Berg Stadt Pinneberg Fortschreibung des Landschaftsplans Seite i Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung 1 2. Übergeordnete Planungen, Schutzgebiete und Schutzobjekte 5 2.1 Fachplanungen 5 2.2 Schutzgebiete und -objekte 7 3. Bestand 11 3.1 Naturraum und Nutzungsstruktur im Stadtgebiet von Pinneberg 11 3.2 Klima 12 3.3 Landschaftsbezogene Erholung 16 3.4 Besonderer Artenschutz / Natura 2000 21 3.4.1 Besonderer Artenschutz 21 3.4.2 Natura 2000 22 4. Entwicklung 24 4.1 Entwicklung des Naturhaushaltes 24 4.1.1 Boden, Wasser, Klima 24 4.1.2 Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt 30 4.1.3 Priorität von Maßnahmen 36 4.2 Entwicklung der Flächen für Freizeit und Erholung 37 4.3 Siedlungsentwicklung 41 4.4 Übernahme in den Flächennutzungsplan 43 5. Hinweise auf weiterführende Untersuchungen / informelle Planungen 44 6. Literatur 45 Tabellenverzeichnis Tab. 1: Nutzungsverteilung im Stadtgebiet von Pinneberg 12 Tab. 2: Tabellarische Übersicht über die geplanten Vorhaben und die Bedeutung der derzeit vorhandenen Naturausstattung 42 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: -

Niederschrift Nr. 1 / 2008-2013 Tagesordnung

Niederschrift Nr. 1 / 2008-2013 über die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Prisdorf am Dienstag, den 10.06.2008 in Hoyer´s Gasthof, Hauptstr. 102, 25497 Prisdorf Beginn: 20:00 Uhr Ende: 21:10 Uhr Anwesend und stimmberechtigt: Herr Wilfried Hans , Bürgermeister, Vorsitzender Herr Matthias Booke , Gemeindevertreter Herr Stefan Brühl , Gemeindevertreter Frau GVin Anja Maack , Gemeindevertreterin Herr Jürgen Kölln , Gemeindevertreter Herr Marcus Pump , Gemeindevertreter Herr Gerhard Rathje , Gemeindevertreter Herr Holger Splettstößer , Gemeindevertreter Herr Thorsten Dittmer, Gemeindevertreter Herr Andre Schwarck , Gemeindevertreter Herr Werner Potthoff, Gemeindevertreter Herr Rolf Schwarz , Gemeindevertreter Herr Morten Hardorp, Gemeindevertreter Herr Jens Wolters , Gemeindevertreter Frau Ilse Koch, Gemeindevertreterin Herr Cornelius Samtleben, Gemeindevertreter Herr Manfred Uhl , Gemeindevertreter Es fehlen entschuldigt: ----- von der Verwaltung: Herr Holm, Protokoll Herr Gundlach Herr LVB Hirsekorn Gäste: Amtsvorsteher Franz-Theodor Schadendorf Dr. Marna Michel, Gemeindevertreterin Ellerbek Mehrere Einwohnerinnen und Einwohner Die Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Prisdorf waren durch Einladung auf Dienstag, den 10.06.2008 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben. Es wird nach folgender Tagesordnung verfahren: Tagesordnung: Öffentlicher Teil 1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit -

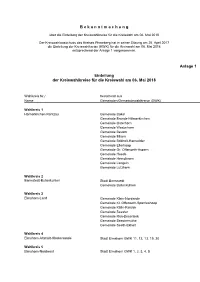

B E K a N N T M a C H U N G

B e k a n n t m a c h u n g über die Einteilung der Kreiswahlkreise für die Kreiswahl am 06. Mai 2018 Der Kreiswahlausschuss des Kreises Pinneberg hat in seiner Sitzung am 25. April 2017 die Einteilung der Kreiswahlkreise (KWK) für die Kreiswahl am 06. Mai 2018 entsprechend der Anlage 1 vorgenommen. Anlage 1 Einteilung der Kreiswahlkreise für die Kreiswahl am 06. Mai 2018 Wahlkreis Nr./ bestehend aus Name Gemeinden/Gemeindewahlkreise (GWK) Wahlkreis 1 Hörnerkirchen Rantzau Gemeinde Bokel Gemeinde Brande-Hörnerkirchen Gemeinde Osterhorn Gemeinde Westerhorn Gemeinde Bevern Gemeinde Bilsen Gemeinde Bokholt-Hanredder Gemeinde Ellerhoop Gemeinde Gr. Offenseth-Aspern Gemeinde Heede Gemeinde Hemdingen Gemeinde Langeln Gemeinde Lutzhorn Wahlkreis 2 Barmstedt-Bullenkuhlen Stadt Barmstedt Gemeinde Bullenkuhlen Wahlkreis 3 Elmshorn-Land Gemeinde Klein-Nordende Gemeinde Kl. Offenseth-Sparrieshoop Gemeinde Kölln-Reisiek Gemeinde Seester Gemeinde Raa-Besenbek Gemeinde Seestermühe Gemeinde Seeth-Ekholt Wahlkreis 4 Elmshorn-Altstadt-Klostersande Stadt Elmshorn GWK 11, 12, 13, 19, 20 Wahlkreis 5 Elmshorn-Nordwest Stadt Elmshorn GWK 1, 2, 3, 4, 5 Wahlkreis 6 Elmshorn-Süd Stadt Elmshorn GWK 14, 15, 16, 17, 18 Wahlkreis 7 Elmshorn-Nordost Stadt Elmshorn GWK 6, 7, 8, 9, 10 Wahlkreis 8 Haseldorf-Moorrege I Amt Haseldorf mit Gemeinde Haselau Gemeinde Haseldorf Gemeinde Hetlingen Gemeinde Appen Gemeinde Holm Wahlkreis 9 Moorrege II - Uetersen I Gemeinde Groß Nordende Gemeinde Heidgraben Gemeinde Moorrege Gemeinde Neuendeich Gemeinde Heist Uetersen GWK 1, 2, -

NATUR FÜR ALLE IM KREIS PINNEBERG in Leichter Sprache „Natur Für Alle Im Kreis Pinneberg“

Naturerlebnisführer NATUR FÜR ALLE IM KREIS PINNEBERG in leichter Sprache „Natur für alle im Kreis Pinneberg“ Kreis Pinneberg Barmstedt Elmshorn Helgoland Quickborn Tornesch Uetersen Pinneberg Schenefeld Wedel Hamburg 1 Arbeitskreis „Natur für alle“, Treffen am 31.05.2017 2 „Natur für alle im Kreis Pinneberg“ Sehen und Staunen! „Unsere Natur ist für alle da.“ Unter diesem Motto arbeiteten in unserem Inklusionsprojekt „Natur für alle im Kreis Pinneberg“ Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit in Naturerlebnis- und Umweltbildung. Wir haben uns zusammen die Naturerlebnisbereiche im Kreis Pinneberg angesehen und festgestellt, dass die Informationen über unsere Natur oft viel zu schwierig dargestellt werden. Das wollten wir ändern und haben uns auf den Weg gemacht, Informationen in leichte Sprache zu bringen. Dieser Naturerlebnisführer ist ein Ergebnis unserer Arbeit. Der Naturerlebnisführer ist ein Baustein auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit und Inklusion im Kreis Pinneberg. Viele Schritte müssen noch folgen. Ein weiterer Schritt könnte ein Naturerlebnisführer in leichter Sprache für die Insel Helgoland sein. Denn die besondere Natur von Helgoland konnten wir leider nicht mehr in unserem Projekt bearbeiten. Unser Naturerlebnisführer ist für alle Menschen da. Wir wollen die schöne Natur im Kreis Pinneberg zeigen und Lust auf Ausflüge und Veranstaltungen in der Natur machen. Die Texte können gerne kopiert werden. Die Fotos sind allerdings urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen in leichter