Equiferi&Aquifolia.Pdf (316.8Kb)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Capítulo 7 LIBRO GEOLOGÍA DE ESPAÑA Sociedad Geológica De España Instituto Geológico Y Minero De España

Capítulo 7 LIBRO GEOLOGÍA DE ESPAÑA Sociedad Geológica de España Instituto Geológico y Minero de España 1 Índice Capítulo 7 7- Estructura Alpina del Antepaís Ibérico. Editor: G. De Vicente(1). 7.1 Rasgos generales. G. De Vicente, R. Vegas(1), J. Guimerá(2) y S. Cloetingh(3). 7.1.1 Estilos de deformación y subdivisiones de las Cadenas cenozoicas de Antepaís. G. De Vicente, R. Vegas, J. Guimerà, A. Muñoz Martín(1), A. Casas(4), N. Heredia(5), R. Rodríguez(5), J. M. González Casado(6), S. Cloetingh y J. Álvarez(1). 7.1.2 La estructura de la corteza del Antepaís Ibérico. Coordinador: A. Muñoz Martín. A. Muñoz-Martín, J. Álvarez, A. Carbó(1), G. de Vicente, R. Vegas y S. Cloetingh. 7.2 Evolución geodinámica cenozoica de la Placa Ibérica y su registro en el Antepaís. G. De Vicente, R. Vegas, J. Guimerà, A. Muñoz Martín, A. Casas, S. Martín Velázquez(7), N. Heredia, R. Rodríguez, J. M. González Casado, S. Cloetingh, B. Andeweg(3), J. Álvarez y A. Oláiz (1). 7.2.1 La geometría del límite occidental entre África y Eurasia. 7.2.2 La colisión Iberia-Eurasia. Deformaciones “Pirenaica” e “Ibérica”. 7.2.3 El acercamiento entre Iberia y África. Deformación “Bética”. 7.3 Cadenas con cobertera: Las Cadenas Ibérica y Costera Catalana. Coordinador: J. Guimerá. 7.3.1 La Cadena Costera Catalana. J. Guimerà. 7.3.2 La Zona de Enlace. J. Guimerà. 7.3.3 La unidad de Cameros. J. Guimerà. 7.3.4 La Rama Aragonesa. J. Guimerà. 7.3.5 La Cuenca de Almazán. -

La N-II Y Sus Precedentes Camineros. Itinerarios Históricos Y Vías De Comunicación Entre Madrid-Toledo Y Zaragoza. De La Anti

Vicente Vicente Alejandre Alcalde, nacido en 1959 en Alejandre Deza, provincia de Soria, se licenció en Cien- La N-II cias Químicas en la Universidad de Zarago- Alcalde za en 1982. Profesor de Física y Química en la enseñanza pública por oposición desde 1991, en la actualidad ejerce la docencia en y sus precedentes camineros el IES Leonardo de Chabacier de Calatayud. Su labor investigadora le ha acercado a ámbitos diversos, entre los que destacan la Itinerarios históricos y vías de comunicación Geología y la Arqueología, tomando siem- pre su “tierra”, la Raya castellano-aragonesa, entre Madrid-Toledo y Zaragoza como centro de referencia. De la Antigüedad al siglo XX Autor de dos libros en los que han queda- do plasmadas algunas de sus investigacio- nes: Deza, entre Castilla y Aragón, editado Estudiar una vía de comunicación actual no resulta difícil puesto por la Diputación Provincial de Soria en 2011, que la documentación disponible es muy abundante, de hecho, solo Vicente Alejandre Alcalde y El sistema defensivo musulmán entre las hay que buscar en los archivos adecuados; más complicado resulta marcas Media y Superior de al-Andalus (ss. indagar sobre los caminos que la precedieron pues a la escasez X-XII), publicado por el Centro de Estudios o parquedad de las fuentes históricas se suma, en ocasiones, la Bilbilitanos en 2015. ausencia de restos camineros ya que las vías contemporáneas se han superpuesto a las antiguas rutas con la consiguiente oculta- ción o destrucción, en el peor de los casos, de estas últimas, sin embargo, este hecho también habla a favor de la relevancia de estas rutas en el pasado. -

Las Plantas Del Sistema Ibérico Oriental Y Su Entorno: Guía Ilustrada Para Su Identificación

Monografías de Flora Montiberica, 5 Las plantas del Sistema Ibérico Oriental y su entorno: guía ilustrada para su identificación Gonzalo Mateo Sanz El libro que tiene en sus manos es la primera guía divulgativa sobre la flora vascular del Sistema Ibérico Oriental y sus áreas vecinas e incluye territorios de las provincias de Albacete, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Tarragona, Teruel, Valencia y Zaragoza. Viene profusamente ilustrada con más de 1500 dibujos de plantas, lo que unido a las claves dicotómicas de determinación, le permitirá distinguir las más de 2000 especies que se citan en el texto. Al tratarse de una obra divulgativa se ha hecho un especial esfuerzo en evi- tar términos técnicos o explicándolos en un glosario final. Hemos priorizado y destacado la presencia de los nombres comunes o vernáculos, frente a los latinos que los acompañan entre paréntesis. Para ello hemos seleccionado un nombre concreto cuando había varios posibles y proponemos neologis- mos para nominar a las que no tenían nombre vernáculo. Aspiramos a un mundo, y desde luego un país, donde se valore el rico patri- monio que suponen nuestras plantas, se conozcan mucho mejor y se disfrute de todo lo que pueden aportar a la vida de nuestros conciudadanos. Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Universidad, Cul- tura y Deporte del Gobierno de Aragón. Las plantas del Sistema Ibérico Oriental ISBN 978-84-939581-7-6 Monografías de Flora Montiberica, nº 5 LAS PLANTAS SILVESTRES DEL SISTEMA IBÉRICO ORIENTAL Y SU ENTORNO:en GUÍA ILUSTRADA PARA SU IDENTIFICACIÓN venta la Gonzalo Mateo Sanz JardínA Botánico y Departamento de Botánica Universidad de Valencia www.jolube.es 2013 en venta la A LAS PLANTAS SILVESTRES DEL SISTEMA IBÉRICO ORIENTAL Y SU ENTORNO: GUÍA ILUSTRADA PARA SU IDENTIFICACIÓN Monografías de Flora Montiberica, 5 www.jolube.es © Textos: Gonzalo Mateo Sanz © Fotografías: Gonzalo Mateo Sanz: Fritillaria hispanica (arriba izquierda), Iris lutescens (arriba derecha), Linaria repens (centro iz- quierda) y Scutellaria alpina (abajo derecha). -

Memoria Asociada Al Mapa De La Hoja 32

32 i] / / i] _ ac ald rtografía existente AD AGT A Primera edición h 4^ 5 b 8 sr `10 ] 12. 13 , - lt 15 16 ¿ 17 18 19 20 21 22 23 24' 25 26 27 , 2g, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 -42 X43 . 44 45 46 47 t8' 50 ; 51 52 53 54 55 •56 57 58 65 > 59 60 61 62 63 4 66 67 r 68 69 -70 - 71 72 73 74, 75 76 77 - 78 79-� --BD 88 82 ' B3 84 85 _-��pc� ó2 86' 87 _I 1 ¡/�� V 9: MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA E. 1:200.000 Síntesis de la Cartografía existente ZARAGOZA Primera edición Esta Memoria explicativa ha sido redactada por 0. RIBA con la colaboración de A. MAL- DONADO, C. PUIGDEFABREGAS, J. QUI- RANTES y J. V/LLENA, del Departamento de Estratigrafía de la Universidad de Barcelona. Editadc> por el F-DePar'tarner-lto de Pubilcaciones de¡ ln5tltutcD Geolc591C(D y MinercD de EspaPía Ríncs F:�lcDsa�, a3 - Macirld - .3 Depósito Legal: M - 16 G71 Imprenta IDEAL C-I-nile. 27 Madrid-15 1 N T R 0 D U C C 1 0 N La Hoja n.O 32 de¡ Mapa Geológico de España, a escala 1:200.000. es la sin- tesis de los trabajos publicados hasta la fecha y reseñados en la bibliografia que acompaña a esta Memoria. W mismo modo se han utilizado los trabajos origi- nales, realizados con vistas a la confección de los Mapas Litológicos, a la misma escala, de las provincias de Zaragoza y Huesca, para lo cual ha sido precisa la adaptación a la nueva base topográfica y la conversión de los signos litoló- gicos en unidades cronoestratigráficas. -

Red Natura 2000 En Las Comarcas De Jiloca Y

INTRODUCCIÓN ,AõCREACIØNõDEõLAõ2EDõ.ATURAõõPORõPARTEõDEõLAõ sõ2ÓOõ(UERVAõYõLASõ0LANASõ 5NIØNõ%UROPEAõESõUNAõDEõLASõPRINCIPALESõAPORTACIO sõ-UELASõDELõ*ILOCAõ%Lõ#AMPO ,Aõ4ORRETA õ NESõQUEõREALIZAõLAõ$IRECTIVAõ(ÉBITATSõ0RETENDEõSERõ sõ0ARAMERASõDEõ0OZONDØNõ UNAõ REDõ ECOLØGICAõ DEõ ÉMBITOõ EUROPEOõ COMPUESTAõ sõ0ARAMERASõDELõ#AMPOõDEõ6ISIEDO PORõLOSõLUGARESõQUEõALBERGANõTIPOSõDEõPLANTASõYõHÉ ,OSõ Lugares de Interés Comunitario (LIC) BITATSõ NATURALESõ MUYõ ESCASOS õ ASÓõ COMOõ ESPECIESõ ENGLOBANõ Aõ LOSõ ECOSISTEMASõ NATURALESõ PROTEGIDOS õ ANIMALESõAõPROTEGERõ,Aõ2EDõ.ATURAõõPRETENDEõ CONõELõOBJETIVOõDEõCONTRIBUIRõAõGARANTIZARõSUõBIODIVER OBTENERõUNAõhRADIOGRAFÓAvõLOõMÉSõEXACTAõPOSIBLEõDEõ SIDADõMEDIANTEõLAõCONSERVACIØNõDEõLOSõHÉBITATSõNATU LAõREALIDADõNATURALõDELõTERRITORIOõPARAõSELECCIONAR õAõ RALESõYõDEõLAõFAUNAõYõmORAõSILVESTRES õESPECIALMENTEõLAõ PARTIRõDEõDICHOõCONOCIMIENTO õLOSõELEMENTOSõDEõIN CONSIDERADAõPRIORITARIAõPORõLAõDIRECTIVAõ#%%õDEõ TERÏSõMEDIOAMBIENTAL LOSõESTADOSõMIEMBROSõDEõLAõ5NIØNõ%UROPEAõ ,ASõZonas de Especial Protección para las %STOSõ LUGARES õ SELECCIONADOSõ PORõ LOSõ DIFERENTESõ PAÓ Aves (ZEPA õESõUNAõCATEGORÓAõDEõÉREAõPROTEGIDAõ SESõ ENõ FUNCIØNõ DEõ UNõ ESTUDIOõ CIENTÓlCO õ PASARÉNõ Aõ CATALOGADAõPORõLOSõESTADOSõMIEMBROSõDEõLAõ5NIØNõ FORMARõPARTEõENõUNõFUTUROõDEõLASõ:ONASõDEõ%SPECIALõ %UROPEAõ ENõ NUESTROõ CASOõ PORõ LASõ #OMUNIDADESõ #ONSERVACIØNõ %Nõ ELõ VALLEõ DELõ *ILOCAõ SEõ HANõ INCLUIDOõ !UTØNOMAS õCOMOõZONASõNATURALESõDEõSINGULARõRELE LOSõSIGUIENTES Lugares de Interés Comunitarioõ VANCIAõPARAõLAõCONSERVACIØNõDEõLAõAVIFAUNAõAMENAZA -

Nieve Y Aludes | Nheu E Lauegi | Elurra Eta Elur-Jausiak | Neige Et Avalanches

neu i allaus Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus | novembre 2016 | núm. 8 nieve y aludes | nheu e lauegi | elurra eta elur-jausiak | neige et avalanches Aludes de nieve en el sistema Ibérico Balanç d'accidents per allaus durant la temporada 2015-2016 Nevades a muntanya Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya Un torn a les llevaneus a la Val d'Aran 1 Sumari 3 Editorial 4 Aludes de nieve en el sistema Ibérico José Luis San Vicente Marqués, Isabel Cuenca Peña y Pere Rodés i Muñoz 10 Balanç d'accidents per allaus durant la temporada 2015-2016 Jordi Gavaldà i Bordes i Glòria Martí i Domènech 13 Nevades a muntanya Ramón Pascual Berghaenel i Gabriela Cuevas Tascón 20 Las 10 reglas básicas para entender una predicción meteorológica Luca Mercalli y Rocío Hurtado Roa 2 2 Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya Carles García Sellés i Glòria Martí i Domènech 24 Balance nivológico y de aludes de la temporada 2015-2016 en el Valle del Aragón (Huesca) Jon Apodaka Saratxo 28 Un torn a les llevaneus a la Val d'Aran Claudia Ramos Ferrer 31 ESPAI NEU I NENS: Allau a la peixera! Sara Orgué Vila 31 La formació a l'ACNA Comissió de Formació ACNA NEU i ALLAUS EDITA Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus ACNA Número 8 | Novembre de 2016 www. -

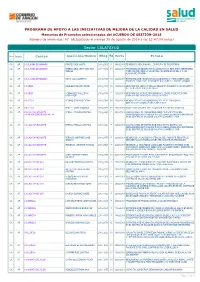

Sector CALATAYUD

PROGRAMA DE APOYO A LAS INICIATIVAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN SALUD Memorias de Proyectos seleccionados del ACUERDO DE GESTIÓN-2018 Número de memorias: 67 (Actualizado el viernes 30 de agosto de 2019 a las 12:47:06 horas) Sector CALATAYUD Sector Ámbito Centro Apellidos/Nombre NReg Tm Fecha Título CA AP CS ALHAMA DE ARAGON COMPES DEA MARTA 2018_0501 F 08/02/2019 TE MUEVES, VEN, CAMINA, ...DISFRUTA DE TU ENTORNO CA AP CS ALHAMA DE ARAGON PEREZ-CABALLERO SANCHEZ 2018_0572 S1 22/02/2019 PROGRAMA DE MEJORA EN EL DIAGNOSTICO, REGISTRO ENFERMERO TERESA Y EDUCACION PARA LA SALUD DEL PACIENTE EPOC DEL C.S. DE ALHAMA DE ARAGON CA AP CS ALHAMA DE ARAGON ROYO VILLA ALBERTO 2018_0573 S1 22/02/2019 ESTRATEGIA DE MEJORA EN EL DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DEL PACIENTE EPOC EN EL CENTRO DE SALUD DE ALHAMA DE ARAGON CA AP CS ARIZA ROIG BARTOLOME ISRAEL 2018_0551 S1 13/02/2019 MEDICION DEL INDICE TOBILLO- BRAZO EN PACIENTES CON DIABETES DEL CENTRO DE SALUD DE ARIZA CA AP CS ARIZA HERNANDEZ VALLESPIN 2018_0553 F 12/02/2019 MEDICION DEL PERIMETRO ABDOMINAL ENTRE PACIENTES CON ASCENSION DIABETES DEL CENTRO DE SALUD DE ARIZA CA AP CS ATECA REMIRO SERRANO FATIMA 2018_0542 S0 27/02/2019 MEJORA DEL INFRADIAGNOSTICO DE LA ENF. PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA EN LA ZBS ATECA CA AP CS ATECA IBAÑEZ FORNES MONICA 2018_0582 S1 11/02/2019 ACOPLA SALUD (APRENDE A COCINAR PLATOS SALUDABLES) CA AP CS CALATAYUD NORTE BERNAL FRANCO CRISTINA 2018_0460 F 09/01/2019 USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS EN PACIENTES CON ATENCION CONTINUADA EN AP FARINGOAMIGDALITIS AGUDA QUE ACUDEN A ATENCION -

Redalyc.Revisión Taxonómica Del Género Cephalanthera (Orchidaceae): En La Península Ibérica E Islas Baleares

Anales del Jardín Botánico de Madrid ISSN: 0211-1322 [email protected] Consejo Superior de Investigaciones Científicas España Alarcón, María Luisa; Aedo, Carlos Revisión taxonómica del género Cephalanthera (Orchidaceae): en la Península Ibérica e Islas Baleares Anales del Jardín Botánico de Madrid, vol. 59, núm. 2, 2002, pp. 227-248 Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55659204 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto REVISIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO CEPHALANTHERA (ORCHIDACEAE) EN LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES por MARÍA LUISA ALARCÓN & CARLOS AEDO Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo, 2. E-28014 Madrid Resumen ALARCÓN, M.L. & C. AEDO (2002). Revisión del género Cephalanthera (Orchidaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Anales Jard. Bot. Madrid 59(2): 227-248. Se revisa el género Cephalanthera en la Península Ibérica, Baleares y NW de África. Se acep- tan tres especies: C. rubra, C. longifolia y C. damasonium, para las que se dan los sinónimos usados en la zona de estudio, descripción detallada y mapas de distribución. Se estudia el in- dumento, polen y semillas con el microscopio electrónico de barrido. Se neotipifica C. dama- sonium. Palabras clave: Cephalanthera, Orchidaceae, taxonomía, distribución, tipificación, Península Ibérica, NW de África. Abstract ALARCÓN, M.L. & C. AEDO (2002). A revision of the genus Cephalanthera (Orchidaceae) in the Iberian Peninsula and Balearic Islands. -

Commission Implementing Decision of 16 November 2012 Adopting A

26.1.2013 EN Official Journal of the European Union L 24/647 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 16 November 2012 adopting a sixth updated list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document C(2012) 8233) (2013/29/EU) THE EUROPEAN COMMISSION, (4) In the context of a dynamic adaptation of the Natura 2000 network, the lists of sites of Community importance are reviewed. An update of the list of sites Having regard to the Treaty on the Functioning of the European of Community importance for the Mediterranean biogeo Union, graphical region is therefore necessary. Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and (5) On the one hand, the update of the list of sites of flora ( 1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) Community importance for the Mediterranean biogeo thereof, graphical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since 2010 by Whereas: Member States as sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. For these (1) The Mediterranean biogeographical region referred to in additional sites, the obligations resulting from Articles Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the 4(4) and 6(1) of Directive 92/43/EEC should apply as Union territories of Greece, Cyprus, in accordance with soon as possible and within six years at most from the Article 1 of Protocol No 10 of the 2003 Act of Acces adoption of this Decision. -

Taxonomía De Los Géneros Thymus Y Thymbra En La

MONOGRAFÍAS DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO Consejo Superior de Investigaciones Científicas ÍNDICE GENERAL PREÁMBULO 5 I. PARTE GENERAL 1. Morfología del género 7 a) Caracteres vegetativos 7 b) Inflorescencia y brácteas 9 c) Caracteres florales 9 2. Ginodioecia 11 3. Polinización 12 4. Observaciones fenológicas 13 5. Biología del desarrollo: fertilidad, diseminación y germina ción 15 6. Observaciones ecológicas 17 7. Aspectos biogeográficos 19 a) Distribución geográfica 19 b) Consideraciones sobre la distribución actual del género . 20 8. Animales y plantas parásitos. Epífitos 21 9. Etnobotánica 22 II. ESTUDIO PALINOLÓGICO 1. Introducción 25 2. Material y métodos 25 a) Acetolisis 26 b) Microscopía óptica 26 c) Microscopía electrónica 27 d) Métodos estadísticos 27 3. Resultados 30 4. Conclusiones 64 III. ESTUDIO QUÍMICO DE ACEITES ESENCIALES 1. Introducción 71 2. Recopilación de conocimientos actuales 72 3. Técnicas analíticas 78 a) Material 78 b) Obtención de aceites 79 c) Identificación de componentes mediante cromatrografía de gases 80 d) Análisis cuantitativo 80 4. Resultados 83 5. Tratamiento de datos y discusión 84 IV. ESTUDIO CARIOLÓGICO 1. Introducción y estado actual de conocimientos 93 2. Material y métodos 93 a) Mitosis somática 93 b) Meiosis 95 3. Resultados 96 4. Resumen y conclusiones 107 5. Consideraciones sobre el número de base 125 6. Relaciones filogenéticas 127 V. TAXONOMÍA DEL GÉNERO THYMUS L. 1. Introducción 129 2. Material y métodos 129 3. Criterios taxonómicos 131 4. Antecedentes históricos y tratamientos taxonómicos 133 5. Delimitación y posición sistemática del género Thymus . 138 6. Caracteres taxonómicos 141 a) Caracteres morfológicos 141 b) Otros caracteres 142 7. Género Thymus. -

Ii Geografia De La Celtiberia

II GEOGRAFIA DE LA CELTIBERIA 1. DELIMITACIóN DE LA CELTIBERIA EN LA Hispania no indoeuropea en el Mediodía y en el Levante HISPANIA CÉLTICA y una Hispania indoeuropea ocupando las tierras del Centro, Norte y Occidente de la Península. Para intentar definir el concepto de Celtiberia y abor- 3) Porúltimo, el registro arqueológico, que presenta la dar su delimitación geográfica resulta indispensable lle- dificultad de su correlación con las fuentes anteriormente var a cabo su análisis de manera conjunta con el resto de citadas, lo que ha llevado al divorcio de hecho entre la la Céltica hispana, en cuyo desarrollo los Celtiberos ju- Arqueología y la Lingílística, y que debe de funcionar de garon un papel esencial. forma autónoma, principalmente en lo relativo al difícil Se trata de un tema sin duda geográfico, pero sobre tema de la formación del mundo céltico peninsular, sobre todo etno-cultural, por lo que resulta más complejo. Bá- el que las evidencias literarias, así como las lingilísticas y sicamente, las fuentes que permiten aproximarse al mis- onomásticas, a pesar de su indudable valor, presentan mo son los textos clásicos, las evidencias lingtiisticas y una importante limitación debido alaimposibilidad de epigráficas y la Arqueología, a los que habría que añadir determinar la profundidad temporal de tales fenómenos. el Folclore, en el que se evidencia la perduración de ciertas tradiciones de supuesto origen céltico, aunque su valor para los estudios celtas esté aún por determinar. 1.1. Las fuentes literarias grecolatinas (1) 1) En primer lugar, se analizan las noticias proporcio- Las fuentes clásicas más antiguas resultan, casí síem- nadas por los autores clásicos grecolatinos, que enfoca- pre, excesivamente vagas en lo relativo alalocalización ron la descripción de la PenínsulaIbérica desde distintas geográfica de los Celtas, limitándose en la mayoría de los perspectivas y en función de intereses diversos. -

Memoria Asociada Al Mapa De La Hoja 40

40 r1 ...,. DATIDN_OCA mí i así Primera edición *Jc. 4 5 6 .9" 10 ' . I I 12. f3-_ _ 14 15 8 16, 17 18- 19 '20 2I-' 22 23 ` 24- -25 26 27 Zb 29 70 31 W.32 33: 36 37 38 34 4D" 41 42 ;r 43'.:..4!_:.15 6 '.47 48j 50 S1 52.. 53 54 S5 X56 7 58 > 59 " 6á? 60 6 1 62 63 . 4 66 67 r, 68 69 '70 71 73 74 i 7S 76 77 78 7 8i "82 83 84 85 89 86? 81 1 1 !`1 eD MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA E. 1:200.000 Síntesis de la Cartografía existente . A j-1k0C,, Primera edición Esta Memoria ha sido redactada por ORIOL RIBA en colaboración con JOAQUIN VILLENA y ANDRES MALDONADO, de la Sección de Estratigraiia y Sedimentologia del Instituto •Jaime Almera-, C. S. 1. C. Barcelona. 1 N T R 0 D U C C 10 N La Hoja núm. 40, -DAROCA-, de] Mapa Geológico de España a Escala 1:200.000, es la síntesis de los trabajos ptiblicados hasta la fecha reseñados en la Bibliografía que acompaña a esta Memoria explicativa. Asimismo. se han utilizado algunas cartografias originales inéditos: citemos en primer lugar el Mapa Litológico de la Provincia de Zaragoza, levantado a la misma escala ia base de trabajos de campo y fatogeologia, por 0. RIBA, J. QUIRANTES, 3. VILLENA y A. MALDONADO (todos del Departamento de Sedimentología y Suelos de Zaragoza, C.S.I.C.). Se ha dispuesto, además, de las cartografías inéditas de la tesis de J.