Ii Geografia De La Celtiberia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Los Celtas Y El País Vasco

P. BOSCH GIMPERA Si hay hoy un punto firme en la etnología peninsular parece ser el carácter no ibérico ni céltico de los grupos vascos, ‘así como su origen en los pueblos de la cultura pirenaica del eneolítico. Sobre ello hemos tratado en otras ocasiones y no es preciso repetir lo dicho entonces. Recientemente se han publicado un trabajo del Sr. Sánchez Albornoz: Divisiones tribales y administrativas del solar del reino de Asturias en la época romana (Madrid 1929) y otro nuestro: Etno- logía de la península ibérica (Barcelona 1932), en los cuales se ofre- cen nuevos puntos de vista interesantes para el problema de la etno- logía vasca y para su historia primitiva. El Sr. Sánchez Albornoz obtiene una delimitación muy precisa y exacta en la mayor parte de sus puntos de las tribus del N. de España, incluyendo en ellas a los pueblos vascos. En nuestro libro, tratando más ampliamente los problemas que habíamos venido estudiando en diferentes estu- dios anteriores creemos poder rectificar algunos detalles de la deli- mitación del Sr. Sánchez Albornoz y sobre todo llegar a conclu- siones de interés acerca de los movimientos célticos en España que pueden cambiar la manera de verlos en relación con el país vasco. Por ello conviene, resumiendo lo dicho en nuestra obra acerca de la delimitación de las tribus vascas, tratar más ampliamente del problema de los celtas en relación con ellas. El territorio de los pueblos vascos Los vascones ocupan aproximadamente el territorio de la actual Navarra, salen al mar por el extremo oriental de Guipúzcoa y son vecinos, por su parte SE. -

Los Nombres Personales De Los Autrigones. Contribución Al Estudio De La Etnicidad De Los Pueblos Prerromanos Del Norte De Hispania (II)

Los nombres personales de los Autrigones. Contribución al estudio de la etnicidad de los pueblos prerromanos del Norte de Hispania (II) Personal names of the Autrigones. Contribution to the study of the ethnicity of the pre-roman peoples of northern Hispania (II) BRUNO CARCEDO DE ANDRÉS Universidad de Burgos [email protected] Recibido: 1-7-2017. Aceptado: 4-12-2017 . Cómo citar: Carcedo de Andrés, Bruno, “TLos nombres personales de los Autrigones. Contribución al estudio de la etnicidad de los pueblos prerromanos del Norte de Hispania (II)”, Hispania Antiqva. Revista de Historia Antigua XLI (2017): 20-40. DOI: https://doi.org/10.24197/ha.XLI.2017.20-40 Resumen: El presente trabajo trata de estudiar el estrato antroponímico de los testimonios de los Autrigones, aportando algunos datos más para intentar conocer el origen étnico y cultural de este pueblo prerromano. Palabras clave: Antroponimia; Epigrafía; Etnicidad; Indoeuropeo; Celtibérico; Galo. Abstract: This work is aimed to study the anthroponymic stratum of the testimonials of the Autrigones, providing some more data in order to understand the ethnic and cultural background of these pre-Roman people. Keywords: Anthroponymy; Epigraphy; Ethnicity; Indoeuroepan; Celtiberian language; Gaulish. Sumario: Introducción; 22. ET-; 23. LAC-?/IAC-?; 24. LAT(T)-; 25. LEC-/LIC-; 26. LOUK-/LUK-; 27. MAGL-; 28. MURC-; 29. PED-/PET-; 30. PLAND-; 31. REB-; 32. SAND-; 33. SEC-/SEG-; 34. SUR-; 35. TAUR-; 36. TON(N)-; 37. TRIT-; 38. TUR-; 39. VIC-/VIG-; Conclusiones. Summary: Introduction; 22. ET-; 23. LAC-?/IAC-?; 24. LAT(T)-; 25. LEC-/LIC-; 26. LOUK-/LUK-; 27. MAGL-; 28. MURC-; 29. PED-/PET-; 30. -

Language Contact and Identity in Roman Britain

Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 5-16-2016 12:00 AM Language Contact and Identity in Roman Britain Robert Jackson Woodcock The University of Western Ontario Supervisor Professor Alexander Meyer The University of Western Ontario Graduate Program in Classics A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Master of Arts © Robert Jackson Woodcock 2016 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Ancient History, Greek and Roman through Late Antiquity Commons, and the Indo- European Linguistics and Philology Commons Recommended Citation Woodcock, Robert Jackson, "Language Contact and Identity in Roman Britain" (2016). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 3775. https://ir.lib.uwo.ca/etd/3775 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. Abstract Language is one of the most significant aspects of cultural identity. This thesis examines the evidence of languages in contact in Roman Britain in order to determine the role that language played in defining the identities of the inhabitants of this Roman province. All forms of documentary evidence from monumental stone epigraphy to ownership marks scratched onto pottery are analyzed for indications of bilingualism and language contact in Roman Britain. The language and subject matter of the Vindolanda writing tablets from a Roman army fort on the northern frontier are analyzed for indications of bilingual interactions between Roman soldiers and their native surroundings, as well as Celtic interference on the Latin that was written and spoken by the Roman army. -

Capítulo 7 LIBRO GEOLOGÍA DE ESPAÑA Sociedad Geológica De España Instituto Geológico Y Minero De España

Capítulo 7 LIBRO GEOLOGÍA DE ESPAÑA Sociedad Geológica de España Instituto Geológico y Minero de España 1 Índice Capítulo 7 7- Estructura Alpina del Antepaís Ibérico. Editor: G. De Vicente(1). 7.1 Rasgos generales. G. De Vicente, R. Vegas(1), J. Guimerá(2) y S. Cloetingh(3). 7.1.1 Estilos de deformación y subdivisiones de las Cadenas cenozoicas de Antepaís. G. De Vicente, R. Vegas, J. Guimerà, A. Muñoz Martín(1), A. Casas(4), N. Heredia(5), R. Rodríguez(5), J. M. González Casado(6), S. Cloetingh y J. Álvarez(1). 7.1.2 La estructura de la corteza del Antepaís Ibérico. Coordinador: A. Muñoz Martín. A. Muñoz-Martín, J. Álvarez, A. Carbó(1), G. de Vicente, R. Vegas y S. Cloetingh. 7.2 Evolución geodinámica cenozoica de la Placa Ibérica y su registro en el Antepaís. G. De Vicente, R. Vegas, J. Guimerà, A. Muñoz Martín, A. Casas, S. Martín Velázquez(7), N. Heredia, R. Rodríguez, J. M. González Casado, S. Cloetingh, B. Andeweg(3), J. Álvarez y A. Oláiz (1). 7.2.1 La geometría del límite occidental entre África y Eurasia. 7.2.2 La colisión Iberia-Eurasia. Deformaciones “Pirenaica” e “Ibérica”. 7.2.3 El acercamiento entre Iberia y África. Deformación “Bética”. 7.3 Cadenas con cobertera: Las Cadenas Ibérica y Costera Catalana. Coordinador: J. Guimerá. 7.3.1 La Cadena Costera Catalana. J. Guimerà. 7.3.2 La Zona de Enlace. J. Guimerà. 7.3.3 La unidad de Cameros. J. Guimerà. 7.3.4 La Rama Aragonesa. J. Guimerà. 7.3.5 La Cuenca de Almazán. -

La N-II Y Sus Precedentes Camineros. Itinerarios Históricos Y Vías De Comunicación Entre Madrid-Toledo Y Zaragoza. De La Anti

Vicente Vicente Alejandre Alcalde, nacido en 1959 en Alejandre Deza, provincia de Soria, se licenció en Cien- La N-II cias Químicas en la Universidad de Zarago- Alcalde za en 1982. Profesor de Física y Química en la enseñanza pública por oposición desde 1991, en la actualidad ejerce la docencia en y sus precedentes camineros el IES Leonardo de Chabacier de Calatayud. Su labor investigadora le ha acercado a ámbitos diversos, entre los que destacan la Itinerarios históricos y vías de comunicación Geología y la Arqueología, tomando siem- pre su “tierra”, la Raya castellano-aragonesa, entre Madrid-Toledo y Zaragoza como centro de referencia. De la Antigüedad al siglo XX Autor de dos libros en los que han queda- do plasmadas algunas de sus investigacio- nes: Deza, entre Castilla y Aragón, editado Estudiar una vía de comunicación actual no resulta difícil puesto por la Diputación Provincial de Soria en 2011, que la documentación disponible es muy abundante, de hecho, solo Vicente Alejandre Alcalde y El sistema defensivo musulmán entre las hay que buscar en los archivos adecuados; más complicado resulta marcas Media y Superior de al-Andalus (ss. indagar sobre los caminos que la precedieron pues a la escasez X-XII), publicado por el Centro de Estudios o parquedad de las fuentes históricas se suma, en ocasiones, la Bilbilitanos en 2015. ausencia de restos camineros ya que las vías contemporáneas se han superpuesto a las antiguas rutas con la consiguiente oculta- ción o destrucción, en el peor de los casos, de estas últimas, sin embargo, este hecho también habla a favor de la relevancia de estas rutas en el pasado. -

Analysis of a Celtiberian Protective Paste and Its Possible Use by Arevaci Warriors Jesús Martín-Gil

e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies Volume 5 Warfare Article 3 3-13-2007 Analysis of a Celtiberian protective paste and its possible use by Arevaci warriors Jesús Martín-Gil Gonzalo Palacios-Leblé Pablo Matin Ramos Francisco J. Martín-Gil Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi Part of the Celtic Studies Commons, English Language and Literature Commons, Folklore Commons, History Commons, History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, Linguistics Commons, and the Theatre History Commons Recommended Citation Martín-Gil, Jesús; Palacios-Leblé, Gonzalo; Ramos, Pablo Matin; and Martín-Gil, Francisco J. (2007) "Analysis of a Celtiberian protective paste and its possible use by Arevaci warriors," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 5 , Article 3. Available at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol5/iss1/3 This Article is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact open- [email protected]. Analysis of a Celtiberian protective paste and its possible use by Arevaci warriors Jesús Martín-Gil*, Gonzalo Palacios-Leblé, Pablo Martín Ramos and Francisco J. Martín-Gil Abstract This article presents an infrared spectroscopy and X-ray diffraction analysis of residue adhering to a Celtiberian pottery sherd of late Iron Age date from the Arevacian site of Cerro del Castillo, in Ayllón (Segovia, Spain). This residue may be a paste used since antiquity for protective aims. Orange-sepia in colour, made from crushed bones and glue, the paste was used by Greeks and Romans and later in the construction of the cathedrals and monasteries of Europe to confer a warm colour to the stone and to protect it against environmental deterioration. -

Anales Del Instituto De Estudios Madrileños

ANALES DEL INSTITUTO ANALES DE ESTUDIOS MADRILEÑOS DEL El tomo XLIV de los PUBLICACIONES DEL INSTITUTO INSTITUTO TOMO XLIV DE ESTUDIOS MADRILEÑOS DE ANALES DEL INSTITUTO Biblioteca de Estudios Madrileños ESTUDIOS DE ESTUDIOS MADRILEÑOS Publicados 35 volúmenes MADRILEÑOS Itinerarios de Madrid comprende estudios —referi- Publicados 20 volúmenes dos a Madrid— en los que al- Colección Temas Madrileños ternan temas de Historia, Ar- Publicados 21 volúmenes te, Literatura, Geografía, etc., Colección Puerta del Sol notas biográficas sobre ma- Publicados 3 volúmenes drileños ilustres y aconteci- Clásicos Madrileños mientos varios de la vida ma- Publicados 9 volúmenes tritense. Colección Plaza de la Villa Publicados 2 volúmenes Colección Puerta de Alcalá Portada: Publicados 3 volúmenes Madrid, asumiendo su condición Madrid en sus Diarios de gran ciudad, va diseñando de Publicados 5 volúmenes forma acelerada su futuro. Al igual de otras poblaciones como Conferencias Aula de Cultura TOMO Berlín, Madrid se ha convertido Publicadas más de 600 conferencias XLIV en uno de los referentes a nivel mundial de la moderna arquitec- Anales del Instituto de Estudios tura. Uno de los edificios emble- Madrileños máticos de las nuevas formas ar- Publicados 44 volúmenes quitectónicas es la sede madrileña de Endesa, que por cortesía de di- Madrid de los Austrias cha empresa reproducimos en Publicados 7 volúmenes nuestra portada. Guías Literarias C. S. I. C. ISSN 0584-6374 Publicados 3 volúmenes 2004 C. S. I. C. MADRID 9 778405 846370 2004 MADRID Anales del Instituto de Estudios Madrileños publica anualmente un volumen de más de quinientas páginas dedicado a temas de investigación relacionados con Madrid y su pro- vincia. -

49. BILBILIS AUGUSTA.Pdf

Manuel Martín-Bueno Bilbilis Augusta Equipo Dirección: Guillermo Fatás y Manuel Silva Coordinación: Mª Sancho Menjón Redacción: Álvaro Capalvo, Mª Sancho Menjón, Ricardo Centellas José Francisco Ruiz Publicación nº 80-49 de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón Texto: Manuel Martín-Bueno Ilustraciones: M. Martín-Bueno y C. Sáenz Preciado I.S.B.N.: 84-95306-10-7 Depósito Legal: Z. 43-2000 Diseño: VERSUS Estudio Gráfico Impresión: Edelvives Talleres Gráficos Certificados ISO 9002 Í N D I C E MARCIAL REGRESA A BÍLBILIS 5 ¿DÓNDE ESTÁ BÍLBILIS? 8 ORIGEN DE LOS BILBILITANOS 10 DELAREPÚBLICA AL IMPERIO 15 CRISIS Y DECADENCIA DEFINITIVAS 23 LA VIDA COTIDIANA DE LOS BILBILITANOS 25 CANTERA FÁCIL: BUSCAR BÍLBILIS EN CALATAYUD 30 ESTUDIOSOS DE SU PASADO 32 EL REENCUENTRO CON BÍLBILIS 37 CÓMO ERA LA CIUDAD 42 TOPOGRAFÍA Y URBANISMO 46 UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE 57 ZONAS PÚBLICAS: FORO, TEATRO, TERMAS 60 El foro 60 Otros templos de la ciudad 69 El teatro 70 Las termas 82 ZONAS RESIDENCIALES: CASAS DE RICOS, CASAS DE POBRES 86 Bibliografía 94 A Víctor y Elena MARCIAL REGRESA A BÍLBILIS ace poco más de mil novecientos años, Marco Valerio Marcial regresó a su Bilbilis natal tras H haber pasado gran parte de su vida en Roma, dedicado al noble propósito de subsistir en o cerca de la Corte imperial, con un trabajo a menudo tan poco lucra- tivo como la poesía. Malos vientos corrían entonces en la capital del Imperio para quien como él, panegirista del propio emperador Domiciano, se había esforzado notoriamente en el servicio a la anterior dinastía reinante, la Flavia, de la que recibió honores y algunos medios económicos para mantenerse. -

Lupercos, Hirpi Sorani Y Otros Lobos. El Rito Del Paso Del Fuego De La Fiesta De San Juan En San Pedro Manrique (Soria)*

POLIS. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica 26 (2014), pp. 7-50. LUPERCOS, HIRPI SORANI Y OTROS LOBOS. EL RITO DEL paso DEL FUEGO DE LA FIESTA DE SAN JUAN EN SAN PEDRO MANRIQUE (SORIA)* Rafael Barroso Cabrera y Jorge Morín de Pablos Área de Arqueología Clásica del Departamento de Arqueología de AUDEMA El grupo epigráfico del Alto Cidacos Fue D. Blas Taracena el primero en identificar a los pelendones/palendones como las gentes que poblaron los castros de la I y II Edad del Hierro de las serranías riojano-sorianas. Según la interpretación del ilustre arqueólogo soriano que se ha venido sosteniendo durante décadas, los pelendones habrían sido arrinconados en estas serranías del norte de la actual provincia de Soria por los arévacos, celtas como ellos, pero llegados a tierras sorianas en una migración posterior. El celtis- mo de los pelendones queda atestiguado por el testimonio de Plinio (NH 3 26) y explicaría la adscripción de este pueblo al convento cluniense1. * Este artículo se inscribe dentro del Proyecto de investigación “Sacra tempora. Certae Aedes. Fuentes epigráficas y textuales sobre los espacios de la religiosidad en la Hispania altomedieval.” 1 NH 3 26: In Cluniensem conventum Varduli ducunt populos XIIII, ex quibus Alabanenses tantum nominare libeat, Turmogidi IIII, ex quibus Segisamonenses et Segisamaiulienses. in eundem conventum Carietes et Vennenses V civitatibus vadunt, quarum sunt Velienses. eodem Pelendones Celtiberum IIII populis, quorum Numantini fuere clari, sicut in Vaccaeorum XVII civitatibus Intercatienses, Palantini, Lacobrigenses, Caucenses. 7 Rafael Barroso Cabrera y Jorge Morín de Pablos Durante la Edad del Hierro y época imperial las Tierras Altas de las sierras del norte del Sistema Ibérico conocieron un patrón de asentamiento en elevaciones próximas a cursos de agua característico de la cultura castreña. -

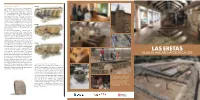

Las Eretas Site Is in Fact a Series of Superimposed Villages, That Is, Built on the Ruins of Previous Ones

1 5 URBAN DEVELOPMENT PHASE 1 Las Eretas site is in fact a series of superimposed villages, that is, built on the ruins of previous ones. The houses of the first settlement were erected after the stone rampart and the cobbled street (Phase 1, 7th century BC). They had a rectangular floor plan and a hearth in the centre. The frame of the houses was very fragile and made of small ash posts alig- ned and anchored in the ground, and a framework of sticks covered in mud. It is believed that they had pitched roofs because there was a space between 2 the houses, which would provide access to the ram- PHASE 2 part. We know that this original settlement was bur- nt down, but whether it was intentionally or not re- mains unknown. The original peasants built a second village (Phase 2) on the ashes of the former. The design of the hou- ses was more compact and sturdy. They shared a di- viding load bearing wall with a stone base. They had 6 adobe or rammed earth walls. The roof was made of wood, straw and soil; it was single pitched and sloped from the rampart towards the street. It was divided into three sections by two sleepers that res- ted on the load bearing walls and a couple of central PHASE 3 posts. These posts have left distinctive marks on the floor. Life in this second settlement remained unal- tered throughout the 6th and 7th centuries BC. The western sector of the village was redesigned (Phase 3 7 3), possibly as a result of a partial fire. -

Equiferi&Aquifolia.Pdf (316.8Kb)

EquifEri y aquifolia : C ebros y aCebos en la toponimia de la península ibériCa JoAqUíN PASCUAL BArEA Universidad de Cádiz [email protected] 1. prinCipales testimonios sobre los Caballos salvajes de Hispania Desde la Antigüedad hasta Época Moderna, diversos textos mencio - nan en la península ibérica caballos salvajes, que Plinio ( nat . XXVIII 159 y 197), Isidoro ( orig . XII 1.38-54) y otros llamaron equiferos , forma que a través de * eciferos y * ecefros dio lugar a ezevros y ecebros —entre otras variantes— en portugués y español 1. Varrón ( rust . II 1.5) menciona los equi feri de algunas regiones de la Citerior (entre ellas seguramente las estepas de Murcia y Albacete), Estrabón ( geogr . IV 6.10) los ἵπποι ἄγριοι de His - pania, y un epígrafe votivo de León ( CIL II 2660a-b), los equi silvicolentes (‘silvestres’) que eran cazados en la llanura del Páramo en el siglo II . Siguen las leyes y fueros medievales de numerosas poblaciones 2 con noticias sobre la caza y el valor de las pieles y carne de estos ecebros, que debían de ser conocidos en algunos de esos lugares hacia el siglo XIII o XIV ; las noticias sobre la caza de las zevere o cebras en Castilla la Vieja en el siglo XIII según Brunetto Latini 3; y en torno a los límites de las provincias de Albacete, Mur - cia y Almería según el Libro de la Montería de Alfonso XI 4; y las supuestas 1 Silveira (1948: 229-236). Al caballo salvaje de Hispania he dedicado un trabajo en Pascual (2017: 21-40). -

Folleto Sodebur INGL 340273 .Indd

14 PROPIEDAD GARCIA Las Merindades La Bureba La DemandaPRUEBA and Pinares Amaya – Camino de Santiago The Valley of ArlanzaIMPRENTA La Ribera del Duero Burgos: a colour kaleidoscope 14 PROPIEDAD The province of Burgos, one in nine provinces making up the autonomous community of Castile and Leon, offers its visitors a territory of contrasting components: colourful landscapes and a rich legacy, whichGARCIA transports us through time. History and nature, art and culture, leisure and gastronomy come together at each corner of this beautiful and unique province. Its magical natural places, monumental buildings and picturesque rural settings are part of a visit to be made in no hurry. The province offers, moreover, culinary More information: excellence, quality wines, charm and comfortable accommodation, town and country walks and contact with its friendly people, all of which are an ideal complement to ensure and unforgettable PRUEBA getaway. Peñaladros Waterfall. Burgos is universally known for its three UNESCO’s World Heritage Sites, which include the pilgrim trail of the Camino de Santiago, the caves of the Sierra de Atapuerca and St. Mary’s Cathedral of Burgos. IMPRENTAAutor: Miguel Angel Muñoz Romero. Burgos is, however, a province which waits to be discovered. Across the length This natural landscape is inextricably bound to an important cultural heritage, a and breadth of its territory, there is a succession of small green valleys, high legacy of past settlers which is seen in the large amount of Heritage of Cultural peaks, silent paramos, gorges with vertical descents, spectacular waterfalls as Interest Goods that the province hosts around its territory. The list includes well as endless woods whose colours change from season to season.