Memoria Asociada Al Mapa De La Hoja 32

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Senderismo Télécharger

EL SENDERISMO PERMITE OBTENER UNA EXPERIENCIA DIRECTA Y ÚNICA DE TODOS LOS ESPACIOS NATURALES QUE OFRECE ARAGÓN, DESDE LOS GLACIARES MÁS MERIDIONALES DE EUROPA, AFERRADOS A LAS MAYORES CUMBRES DE LOS PIRINEOS, HASTA LAS ÁRIDAS ESTEPAS DEL VALLE DEL EBRO Y LAS FASCINANTES SIERRAS DE TERUEL. / SENDEROS TURÍSTICOS DE ARAGÓN Aragón es un territorio privilegiado desde el punto de vista paisajístico y natural. Son atractivos bien conocidos el Pirineo más elevado y alpino, con el pico Aneto como su máxima altura; las sierras prepirenaicas, con Guara y los mallos de Riglos como referencias internacionales de los deportes de aventura; y un Sistema Ibérico que también tiene en el Moncayo su mayor cumbre y en Teruel algunos de sus parajes más agrestes. El complemento a la montaña es la propia depresión del Ebro, con todos los parajes asociados al río más caudaloso de la Península Ibérica, pero también a las singulares estepas que lo bordean. Igual de especial es la cuenca endorreica de Gallocanta, con sus grandes bandos de grullas y la multitud de aves que la visitan, y, por supuesto, los numerosos rincones que se esconden en todas estas grandes áreas de paisaje. 4 turísticos de Aragón 5 ARAGÓN SENDERISTA Más de 20 000 kilómetros de senderos señalizados, repartidos en unas 600 rutas de todos los niveles de dificultad, distancia, desnivel y pericia, recorren todo Aragón. Las opciones son muchas y variadas: desde los senderos de Gran Recorrido (algunos de ellos emblemáticos a nivel internacional) a los familiares Senderos Locales, pasando por los más abundantes Junto a los Senderos Turísticos de Aragón, sigue senderos de Pequeño Recorrido y por muchos otros habiendo senderos que todavía no han alcanzado esta con diversas denominaciones. -

Capítulo 7 LIBRO GEOLOGÍA DE ESPAÑA Sociedad Geológica De España Instituto Geológico Y Minero De España

Capítulo 7 LIBRO GEOLOGÍA DE ESPAÑA Sociedad Geológica de España Instituto Geológico y Minero de España 1 Índice Capítulo 7 7- Estructura Alpina del Antepaís Ibérico. Editor: G. De Vicente(1). 7.1 Rasgos generales. G. De Vicente, R. Vegas(1), J. Guimerá(2) y S. Cloetingh(3). 7.1.1 Estilos de deformación y subdivisiones de las Cadenas cenozoicas de Antepaís. G. De Vicente, R. Vegas, J. Guimerà, A. Muñoz Martín(1), A. Casas(4), N. Heredia(5), R. Rodríguez(5), J. M. González Casado(6), S. Cloetingh y J. Álvarez(1). 7.1.2 La estructura de la corteza del Antepaís Ibérico. Coordinador: A. Muñoz Martín. A. Muñoz-Martín, J. Álvarez, A. Carbó(1), G. de Vicente, R. Vegas y S. Cloetingh. 7.2 Evolución geodinámica cenozoica de la Placa Ibérica y su registro en el Antepaís. G. De Vicente, R. Vegas, J. Guimerà, A. Muñoz Martín, A. Casas, S. Martín Velázquez(7), N. Heredia, R. Rodríguez, J. M. González Casado, S. Cloetingh, B. Andeweg(3), J. Álvarez y A. Oláiz (1). 7.2.1 La geometría del límite occidental entre África y Eurasia. 7.2.2 La colisión Iberia-Eurasia. Deformaciones “Pirenaica” e “Ibérica”. 7.2.3 El acercamiento entre Iberia y África. Deformación “Bética”. 7.3 Cadenas con cobertera: Las Cadenas Ibérica y Costera Catalana. Coordinador: J. Guimerá. 7.3.1 La Cadena Costera Catalana. J. Guimerà. 7.3.2 La Zona de Enlace. J. Guimerà. 7.3.3 La unidad de Cameros. J. Guimerà. 7.3.4 La Rama Aragonesa. J. Guimerà. 7.3.5 La Cuenca de Almazán. -

La N-II Y Sus Precedentes Camineros. Itinerarios Históricos Y Vías De Comunicación Entre Madrid-Toledo Y Zaragoza. De La Anti

Vicente Vicente Alejandre Alcalde, nacido en 1959 en Alejandre Deza, provincia de Soria, se licenció en Cien- La N-II cias Químicas en la Universidad de Zarago- Alcalde za en 1982. Profesor de Física y Química en la enseñanza pública por oposición desde 1991, en la actualidad ejerce la docencia en y sus precedentes camineros el IES Leonardo de Chabacier de Calatayud. Su labor investigadora le ha acercado a ámbitos diversos, entre los que destacan la Itinerarios históricos y vías de comunicación Geología y la Arqueología, tomando siem- pre su “tierra”, la Raya castellano-aragonesa, entre Madrid-Toledo y Zaragoza como centro de referencia. De la Antigüedad al siglo XX Autor de dos libros en los que han queda- do plasmadas algunas de sus investigacio- nes: Deza, entre Castilla y Aragón, editado Estudiar una vía de comunicación actual no resulta difícil puesto por la Diputación Provincial de Soria en 2011, que la documentación disponible es muy abundante, de hecho, solo Vicente Alejandre Alcalde y El sistema defensivo musulmán entre las hay que buscar en los archivos adecuados; más complicado resulta marcas Media y Superior de al-Andalus (ss. indagar sobre los caminos que la precedieron pues a la escasez X-XII), publicado por el Centro de Estudios o parquedad de las fuentes históricas se suma, en ocasiones, la Bilbilitanos en 2015. ausencia de restos camineros ya que las vías contemporáneas se han superpuesto a las antiguas rutas con la consiguiente oculta- ción o destrucción, en el peor de los casos, de estas últimas, sin embargo, este hecho también habla a favor de la relevancia de estas rutas en el pasado. -

Noticias Julio

Noticias Julio. Los vecinos ´despiertan´ a la virgen del Carmen Los vecinos salen de noche en romería. El día 15 de junio por la noche los vecinos de Sestrica, se dirigen en procesión hacía la ermita de la Virgen del Carmen. Se trata de una larga tradición que la van conservando año tras año. Los sestricanos salen del pueblo acompañados de antorchas con el objetivo que es el de despertar a la Virgen del Carmen y darle los buenos días. Una vez allí realizan ofrendas florales, acto con el que se inician las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Las fiestas llenaron todas las horas del día Los actos tienen un gran calado tradicional. Y a se han terminado las fiestas en honor a San Juan en Illueca. Han sido siete días intensos, llenos de actos religiosos donde los vecinos llevaron en procesión a San Juan Bautista, de numerosas actividades lúdicas-festivas que propiciaron el encuentro de amigos y familiares, y sobre todo de muchos momentos de diversión. El programa festivo fue tan amplio que llegó a todos los vecinos y a los visitantes que tradicionalmente acuden a las fiestas, y en todas las horas del día. Destacaron los actos musicales, las charangas en la calle y los dedicados a los pequeños, que volvieron a ser los grandes protagonistas. Digna Gómez cumple 100 años rodeada de familia y amigos Digna tiene ya cuatro bisnietos. El domingo 14 de junio, en la Residencia Comarca del Aranda de Illueca, hubo una celebración muy especial. Digna Gómez Royo, residente y compañera cumplía 100 años. -

Equiferi&Aquifolia.Pdf (316.8Kb)

EquifEri y aquifolia : C ebros y aCebos en la toponimia de la península ibériCa JoAqUíN PASCUAL BArEA Universidad de Cádiz [email protected] 1. prinCipales testimonios sobre los Caballos salvajes de Hispania Desde la Antigüedad hasta Época Moderna, diversos textos mencio - nan en la península ibérica caballos salvajes, que Plinio ( nat . XXVIII 159 y 197), Isidoro ( orig . XII 1.38-54) y otros llamaron equiferos , forma que a través de * eciferos y * ecefros dio lugar a ezevros y ecebros —entre otras variantes— en portugués y español 1. Varrón ( rust . II 1.5) menciona los equi feri de algunas regiones de la Citerior (entre ellas seguramente las estepas de Murcia y Albacete), Estrabón ( geogr . IV 6.10) los ἵπποι ἄγριοι de His - pania, y un epígrafe votivo de León ( CIL II 2660a-b), los equi silvicolentes (‘silvestres’) que eran cazados en la llanura del Páramo en el siglo II . Siguen las leyes y fueros medievales de numerosas poblaciones 2 con noticias sobre la caza y el valor de las pieles y carne de estos ecebros, que debían de ser conocidos en algunos de esos lugares hacia el siglo XIII o XIV ; las noticias sobre la caza de las zevere o cebras en Castilla la Vieja en el siglo XIII según Brunetto Latini 3; y en torno a los límites de las provincias de Albacete, Mur - cia y Almería según el Libro de la Montería de Alfonso XI 4; y las supuestas 1 Silveira (1948: 229-236). Al caballo salvaje de Hispania he dedicado un trabajo en Pascual (2017: 21-40). -

Las Plantas Del Sistema Ibérico Oriental Y Su Entorno: Guía Ilustrada Para Su Identificación

Monografías de Flora Montiberica, 5 Las plantas del Sistema Ibérico Oriental y su entorno: guía ilustrada para su identificación Gonzalo Mateo Sanz El libro que tiene en sus manos es la primera guía divulgativa sobre la flora vascular del Sistema Ibérico Oriental y sus áreas vecinas e incluye territorios de las provincias de Albacete, Castellón, Cuenca, Guadalajara, Tarragona, Teruel, Valencia y Zaragoza. Viene profusamente ilustrada con más de 1500 dibujos de plantas, lo que unido a las claves dicotómicas de determinación, le permitirá distinguir las más de 2000 especies que se citan en el texto. Al tratarse de una obra divulgativa se ha hecho un especial esfuerzo en evi- tar términos técnicos o explicándolos en un glosario final. Hemos priorizado y destacado la presencia de los nombres comunes o vernáculos, frente a los latinos que los acompañan entre paréntesis. Para ello hemos seleccionado un nombre concreto cuando había varios posibles y proponemos neologis- mos para nominar a las que no tenían nombre vernáculo. Aspiramos a un mundo, y desde luego un país, donde se valore el rico patri- monio que suponen nuestras plantas, se conozcan mucho mejor y se disfrute de todo lo que pueden aportar a la vida de nuestros conciudadanos. Esta obra ha sido publicada con la ayuda del Departamento de Educación, Universidad, Cul- tura y Deporte del Gobierno de Aragón. Las plantas del Sistema Ibérico Oriental ISBN 978-84-939581-7-6 Monografías de Flora Montiberica, nº 5 LAS PLANTAS SILVESTRES DEL SISTEMA IBÉRICO ORIENTAL Y SU ENTORNO:en GUÍA ILUSTRADA PARA SU IDENTIFICACIÓN venta la Gonzalo Mateo Sanz JardínA Botánico y Departamento de Botánica Universidad de Valencia www.jolube.es 2013 en venta la A LAS PLANTAS SILVESTRES DEL SISTEMA IBÉRICO ORIENTAL Y SU ENTORNO: GUÍA ILUSTRADA PARA SU IDENTIFICACIÓN Monografías de Flora Montiberica, 5 www.jolube.es © Textos: Gonzalo Mateo Sanz © Fotografías: Gonzalo Mateo Sanz: Fritillaria hispanica (arriba izquierda), Iris lutescens (arriba derecha), Linaria repens (centro iz- quierda) y Scutellaria alpina (abajo derecha). -

156 Kilómetros De Rutas BTT Estrenan Señalización

Edición Núm. Gratuita 032 Marzo de 2019 www.comarcadelaranda.com Premio a la restauración 156 kilómetros de rutas BTT del castillo de Jarque estrenan señalización PÁGINA 4 PÁGINA 17 Derechos de los jóvenes deportistas PÁGINA 17 ¡Cuidado con los timos! PÁGINA 2 Mujer e igualdad PÁGINAS 7 y 10 Cross IES Sierra de la Virgen El Agility regresa a Gotor en abril PÁGINA 3 PÁGINA 18 El Periódico 2 de la Comarca Marzo de 2019 Actualidad Jarque ahorra, a través de la detección y control de fugas en la red de distribución, el 85% del consumo de agua Colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua, el Ayuntamiento de Jarque y FACSA FACSA. Casos de éxito distancia y en todo momento los En noviembre de 2018, y por caudales suministrados. medio de la subvención concedi- Desde noviembre de 2018 hasta da por el Instituto Aragonés del marzo de 2019, el caudal mínimo Agua para impulsar las actua- nocturno ha disminuido un 85%, ciones relativas a la mejora del lo que representa aproximada- abastecimiento de agua potable, el mente un ahorro de agua de unos Ayuntamiento de Jarque encargó 120.000 litros de agua al día. a FACSA la instalación de un sis- Jarque ha visto cumplidos los tema para el control continuo de objetivos de estas ayudas y dispo- los volúmenes suministrados des- ne para el futuro de esta herramien- de el Depósito de Distribución de ta de gestión, que le permitirá se- Agua. Se instalaron varios equi- guir mejorando el rendimiento de pos de instrumentación y control la red y estableciendo sus propios y una aplicación para conocer a objetivos medioambientales. -

Red Natura 2000 En Las Comarcas De Jiloca Y

INTRODUCCIÓN ,AõCREACIØNõDEõLAõ2EDõ.ATURAõõPORõPARTEõDEõLAõ sõ2ÓOõ(UERVAõYõLASõ0LANASõ 5NIØNõ%UROPEAõESõUNAõDEõLASõPRINCIPALESõAPORTACIO sõ-UELASõDELõ*ILOCAõ%Lõ#AMPO ,Aõ4ORRETA õ NESõQUEõREALIZAõLAõ$IRECTIVAõ(ÉBITATSõ0RETENDEõSERõ sõ0ARAMERASõDEõ0OZONDØNõ UNAõ REDõ ECOLØGICAõ DEõ ÉMBITOõ EUROPEOõ COMPUESTAõ sõ0ARAMERASõDELõ#AMPOõDEõ6ISIEDO PORõLOSõLUGARESõQUEõALBERGANõTIPOSõDEõPLANTASõYõHÉ ,OSõ Lugares de Interés Comunitario (LIC) BITATSõ NATURALESõ MUYõ ESCASOS õ ASÓõ COMOõ ESPECIESõ ENGLOBANõ Aõ LOSõ ECOSISTEMASõ NATURALESõ PROTEGIDOS õ ANIMALESõAõPROTEGERõ,Aõ2EDõ.ATURAõõPRETENDEõ CONõELõOBJETIVOõDEõCONTRIBUIRõAõGARANTIZARõSUõBIODIVER OBTENERõUNAõhRADIOGRAFÓAvõLOõMÉSõEXACTAõPOSIBLEõDEõ SIDADõMEDIANTEõLAõCONSERVACIØNõDEõLOSõHÉBITATSõNATU LAõREALIDADõNATURALõDELõTERRITORIOõPARAõSELECCIONAR õAõ RALESõYõDEõLAõFAUNAõYõmORAõSILVESTRES õESPECIALMENTEõLAõ PARTIRõDEõDICHOõCONOCIMIENTO õLOSõELEMENTOSõDEõIN CONSIDERADAõPRIORITARIAõPORõLAõDIRECTIVAõ#%%õDEõ TERÏSõMEDIOAMBIENTAL LOSõESTADOSõMIEMBROSõDEõLAõ5NIØNõ%UROPEAõ ,ASõZonas de Especial Protección para las %STOSõ LUGARES õ SELECCIONADOSõ PORõ LOSõ DIFERENTESõ PAÓ Aves (ZEPA õESõUNAõCATEGORÓAõDEõÉREAõPROTEGIDAõ SESõ ENõ FUNCIØNõ DEõ UNõ ESTUDIOõ CIENTÓlCO õ PASARÉNõ Aõ CATALOGADAõPORõLOSõESTADOSõMIEMBROSõDEõLAõ5NIØNõ FORMARõPARTEõENõUNõFUTUROõDEõLASõ:ONASõDEõ%SPECIALõ %UROPEAõ ENõ NUESTROõ CASOõ PORõ LASõ #OMUNIDADESõ #ONSERVACIØNõ %Nõ ELõ VALLEõ DELõ *ILOCAõ SEõ HANõ INCLUIDOõ !UTØNOMAS õCOMOõZONASõNATURALESõDEõSINGULARõRELE LOSõSIGUIENTES Lugares de Interés Comunitarioõ VANCIAõPARAõLAõCONSERVACIØNõDEõLAõAVIFAUNAõAMENAZA -

Nieve Y Aludes | Nheu E Lauegi | Elurra Eta Elur-Jausiak | Neige Et Avalanches

neu i allaus Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus | novembre 2016 | núm. 8 nieve y aludes | nheu e lauegi | elurra eta elur-jausiak | neige et avalanches Aludes de nieve en el sistema Ibérico Balanç d'accidents per allaus durant la temporada 2015-2016 Nevades a muntanya Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya Un torn a les llevaneus a la Val d'Aran 1 Sumari 3 Editorial 4 Aludes de nieve en el sistema Ibérico José Luis San Vicente Marqués, Isabel Cuenca Peña y Pere Rodés i Muñoz 10 Balanç d'accidents per allaus durant la temporada 2015-2016 Jordi Gavaldà i Bordes i Glòria Martí i Domènech 13 Nevades a muntanya Ramón Pascual Berghaenel i Gabriela Cuevas Tascón 20 Las 10 reglas básicas para entender una predicción meteorológica Luca Mercalli y Rocío Hurtado Roa 2 2 Balanç nivològic i d’allaus de la temporada 2015-2016 al Pirineu de Catalunya Carles García Sellés i Glòria Martí i Domènech 24 Balance nivológico y de aludes de la temporada 2015-2016 en el Valle del Aragón (Huesca) Jon Apodaka Saratxo 28 Un torn a les llevaneus a la Val d'Aran Claudia Ramos Ferrer 31 ESPAI NEU I NENS: Allau a la peixera! Sara Orgué Vila 31 La formació a l'ACNA Comissió de Formació ACNA NEU i ALLAUS EDITA Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus ACNA Número 8 | Novembre de 2016 www. -

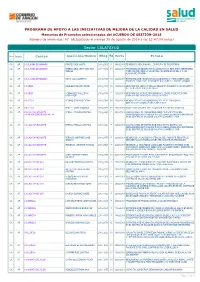

Sector CALATAYUD

PROGRAMA DE APOYO A LAS INICIATIVAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EN SALUD Memorias de Proyectos seleccionados del ACUERDO DE GESTIÓN-2018 Número de memorias: 67 (Actualizado el viernes 30 de agosto de 2019 a las 12:47:06 horas) Sector CALATAYUD Sector Ámbito Centro Apellidos/Nombre NReg Tm Fecha Título CA AP CS ALHAMA DE ARAGON COMPES DEA MARTA 2018_0501 F 08/02/2019 TE MUEVES, VEN, CAMINA, ...DISFRUTA DE TU ENTORNO CA AP CS ALHAMA DE ARAGON PEREZ-CABALLERO SANCHEZ 2018_0572 S1 22/02/2019 PROGRAMA DE MEJORA EN EL DIAGNOSTICO, REGISTRO ENFERMERO TERESA Y EDUCACION PARA LA SALUD DEL PACIENTE EPOC DEL C.S. DE ALHAMA DE ARAGON CA AP CS ALHAMA DE ARAGON ROYO VILLA ALBERTO 2018_0573 S1 22/02/2019 ESTRATEGIA DE MEJORA EN EL DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DEL PACIENTE EPOC EN EL CENTRO DE SALUD DE ALHAMA DE ARAGON CA AP CS ARIZA ROIG BARTOLOME ISRAEL 2018_0551 S1 13/02/2019 MEDICION DEL INDICE TOBILLO- BRAZO EN PACIENTES CON DIABETES DEL CENTRO DE SALUD DE ARIZA CA AP CS ARIZA HERNANDEZ VALLESPIN 2018_0553 F 12/02/2019 MEDICION DEL PERIMETRO ABDOMINAL ENTRE PACIENTES CON ASCENSION DIABETES DEL CENTRO DE SALUD DE ARIZA CA AP CS ATECA REMIRO SERRANO FATIMA 2018_0542 S0 27/02/2019 MEJORA DEL INFRADIAGNOSTICO DE LA ENF. PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA EN LA ZBS ATECA CA AP CS ATECA IBAÑEZ FORNES MONICA 2018_0582 S1 11/02/2019 ACOPLA SALUD (APRENDE A COCINAR PLATOS SALUDABLES) CA AP CS CALATAYUD NORTE BERNAL FRANCO CRISTINA 2018_0460 F 09/01/2019 USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS EN PACIENTES CON ATENCION CONTINUADA EN AP FARINGOAMIGDALITIS AGUDA QUE ACUDEN A ATENCION -

Flora Montiberica 57: 3-16 (24-V-2014)

FLORA MONTIBERICA Publicación periódica especializada en trabajos sobre la flora del Sistema Ibérico Vol. 57 Valencia, V-2014 FLORA MONTIBERICA Volumen 57 Gonzalo Mateo Sanz, ed. Valencia, mayo de 2014 (Distribución electrónica el 24 de mayo de 2014) FLORA MONTIBERICA Publicación independiente sobre temas relacionados con la flora y la vegetación (plantas vasculares) de la Península Ibérica, especialmente de la Cordillera Ibérica y tierras vecinas. Fundada en diciembre de 1995, se publican tres volúmenes al año con una periodicidad cuatrimestral. Editor y redactor general: Gonzalo Mateo Sanz. Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/ Quart, 80. E-46008 Valencia. [email protected] Redactor adjunto: Javier Fabado Alós. Redactor página web y editor adjunto: José Luis Benito Alonso, Jaca. Edición en Internet: www.floramontiberica.org, donde están las normas de publicación. Flora Montiberica.org es la primera revista de botánica en español que ofrece de forma gratuita todos sus contenidos a través de la red. Consejo editorial: Antoni Aguilella Palasí (Universidad de Valencia) Juan A. Alejandre Sáenz (Herbarium Alejandre, Vitoria) Vicente J. Arán Redó (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid) Manuel Benito Crespo Villalba (Universidad de Alicante) José María de Jaime Lorén (Universidad Cardenal Herrera−CEU, Moncada) Emilio Laguna Lumbreras (Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de la Comunidad Valenciana) Editan: Flora Montiberica (Valencia) y Jolube Consultor y Editor Botánico (Jaca) ISSN papel: 1138-5952 – ISSN edición internet: 1988-799X Depósito Legal: V-5097-1995 – Impreso en España por Ulzama Digital Los contenidos de Flora Montiberica están indexados en: Portada: Serapias vomeracea (Burm. Fil.) Briq., procedente de Griegos (Teruel). Véase pág. 85 de este número. -

Rutas Bot—Nicas\ Lecciones En La Naturaleza

ARAGÓN Un país de montañas MŢ>@=ŢŢ 1+' ( )/*Ţ .+ $'$6*Ţ )Ţ'*.Ţ- 1-.*.Ţ/1-Đ./$*.Ţ-"*) . .Ţ5Ţ )Ţ'Ţ/1'$Ţ 'Ţ. /*-Ţ Ţ <ŢsŢ ½ŢŢ Ţ Ţ£Ţ ŢŢ Ţ ŢŢ Ţ Ţ p½ŢŢ ŢŢ >p?ŢsŢŢ Ţ ŢŢ ŢŢ Ţ ŢŢ Ţ Ejemplares de Galanthus nivalis, en el camino de Sallent de Gállego a Artouste. COLECTIVO FORATATA/FERNANDO DE FRUTOS Ţ \Ţ ŢŢ Ţ Ţ ¼Ţ @ŢsŢ Ţ Ţ :p;ŢsŢEn Aragón existen algunos La amplitud del territorio y los ŢŢŢ ]ŢŢ recorridos señalizados que permiten distintos gradientes de altura Ţ Ţ conocer mejor la flora del entorno ofrecen una gran diversidad vegetal Ţ ŢŢŢ 19 DE MAYO DE 2017 PROMUEVE: CON LA GARANTÍA PATROCINAN: EDITORIAL DE: :sŢŢ½ŢŢ®ŢŢ ¼Ţ $% .Ţ5Ţ .+. $ -) .Ţ8AŢ Ţ(5*Ţ Ţ:78? Ţ Ţ ŢŢŢŢ ½ En esta ruta que lleva de la localidad de Alpartir al cerro del convento de San Cristóbal, se puede encontrar la vegetación propia de un ecosiste- ma mediterráneo, con buena representación de especies como enebro, ]ŢŢ espliego, ginesta, espliego, espino negro, salvia, tomillo, retama, carras- cales y sabinas, y otras como rosal y tulipán silvestre, aladierno, lirios... ● RUTA. Unas 2 h 30 min de duración y baja dificultad técnica. Alre- deror del convento existe otro recorrido botánico. ● MIRADOR. Desde el mirador que nos encontraremos durante el re- corrido se dispone de una panorámica excepcional del valle del Jalón, Ţ las sierras de la Nava y Monegré, el Moncayo y la sierra del Tablado, la Ţ Ţ sierra de la Virgen, Vicor y Algairén. Ţ Ţ Ţ ŢŢ Aunque no todas están señalizadas, En Rueda de Jalón, el espacio natural de los Ojos de Pontil, es una im- portante zona húmeda de unas seis hectáreas, donde afloran unos ma- existen en Aragón diversas rutas de nantiales de agua termal, rodeados por la vegetación palustre típica de humedal: carrizo, anea, juncos, masiega, lirio amarillo, etc.