10 Jahre Nationalfonds. Einblicke. Ausblicke

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

20 Dokumentar Stücke Zum Holocaust in Hamburg Von Michael Batz

„Hört damit auf!“ 20 Dokumentar stücke zum Holocaust in „Hört damit auf!“ „Hört damit auf!“ 20 Dokumentar stücke Hamburg Festsaal mit Blick auf Bahnhof, Wald und uns 20 Dokumentar stücke zum zum Holocaust in Hamburg Das Hamburger Polizei- Bataillon 101 in Polen 1942 – 1944 Betr.: Holocaust in Hamburg Ehem. jüd. Eigentum Die Versteigerungen beweglicher jüdischer von Michael Batz von Michael Batz Habe in Hamburg Pempe, Albine und das ewige Leben der Roma und Sinti Oratorium zum Holocaust am fahrenden Volk Spiegel- Herausgegeben grund und der Weg dorthin Zur Geschichte der Alsterdorfer Anstal- von der Hamburgischen ten 1933 – 1945 Hafenrundfahrt zur Erinnerung Der Hamburger Bürgerschaft Hafen 1933 – 1945 Morgen und Abend der Chinesen Das Schicksal der chinesischen Kolonie in Hamburg 1933 – 1944 Der Hannoversche Bahnhof Zur Geschichte des Hamburger Deportationsbahnhofes am Lohseplatz Hamburg Hongkew Die Emigration Hamburger Juden nach Shanghai Es sollte eigentlich ein Musik-Abend sein Die Kulturabende der jüdischen Hausgemeinschaft Bornstraße 16 Bitte nicht wecken Suizide Hamburger Juden am Vorabend der Deporta- tionen Nach Riga Deportation und Ermordung Hamburger Juden nach und in Lettland 39 Tage Curiohaus Der Prozess der britischen Militärregierung gegen die ehemalige Lagerleitung des KZ Neuengam- me 18. März bis 3. Mai 1946 im Curiohaus Hamburg Sonderbehand- lung nach Abschluss der Akte Die Unterdrückung sogenannter „Ost“- und „Fremdarbeiter“ durch die Hamburger Gestapo Plötzlicher Herztod durch Erschießen NS-Wehrmachtjustiz und Hinrichtungen -

INFORMATION ISSUED by the ASSOCIATION of JEWISH REFUGEES in GREAT BRITAIN 8 FAIRFAX MANSIONS, Office and Consulting Hours: FINCHLEY ROAD (Comer Fairfax Rosdl, LONDON

Vol. XV No. 5 May, 1960 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN 8 FAIRFAX MANSIONS, Office and Consulting Hours: FINCHLEY ROAD (Comer Fairfax Rosdl, LONDON. N.W.3 Mondaylo Thursday 10 a.m.—I p.m. 3—6 p.m. Telephone: MAIda Vale 9096'7 (General Officel Friday 10 a.m.—l p.m. MAIda Vale 4449 (Employinent Agency and Socia) Services Dept.) ^i"* G. Reichmann hatte. Das Wiedergutmachungswerk, das der Herr Bundeskanzler mit der Hilfe seiner Parteifreunde und -gegner ins Leben gerufen hat, wird von den Menschen meines Kreises nicht nur wegen des DER FEIND IST DIE LAUHEIT materiellen Ergebnisses, sondern als Symbol guten Willens und ausgleichender Tat anerkannt. Und doch : trotz vieler hoffnungsvoUer Anfange Zur deutschen Situation von heute sind wir heute nicht zusammengekommen, um uns an Erfolgen zu freuen. Wir stehen vielmehr unter Wie wir bereits in der vorigen Nuininer berichteten, fandeu im Rahmen der " Woche dem Eindruck schwerer Riickschlage auf dem der Bruederlichkeit " in zahlreichen Staedten der Bundesrepublik und in West-Berlin Kund- rniihsamen Weg zueinander. Seien wir ganz offen : getungen statt. Die Redner waren in den meisten FaeUen fuehrende nichtjuedische sie kamen nicht unerwartet. Unerwar.tet konnten Persoenlichkeiten des oeffentlichen Lebens in Deutschland. Das folgende, gekuerzt wieder sie eigentlich nur von dem empfunden werden, gegebene Referat. das Dr. Eva G. Reichmann (London) auf der Kundgebung in Bonn hielt, der mit den Verhaltnissen in Deutschland wenig duerfte fuer unsere Leser deshalb von besonderem Interesse sein, weil es das Problem in vertraut war. Wer wie meine Mitarbeiter von der einer Weise darstellt. -

Reue Aera in Mitteleuioini

heetlve genetstaili »in-. lett . (früher Polkwiher Stadtblatt) Anzeigenblatt für die Stadt und Umgegend Bezug-preis für den Monat 55 Ph; frei Hans in der Stadt 65- auf dem Lande Die einfpaltige Millimeterzeile (46 Millinieter breit) oder deren Raum Millimeter 80 Pf.‚ durch die Post sc Pf — Eiiizelnummer 10 Pf. —- Erscheinungstaget 5 Pf. — Cextmillimeter (90 Millimeter breit) 25 Pi. — Nachlaß nach Preisliste, Dienstag nnd Freitag. — Die Behinderung der Lieferung rechtfertigt keinen Malstasfel l (mehrmalige Veröffentlichung in einheitlicher Größe) oder 2 titnverändert " Anspruch auf Rückerstattung des Bezugsgeldes wiederholte Gelegenheitsanzeigen) oder Mengenstaffel E. (für millimeterabfdfl'üffe). Schriftleitung, Druck-. Verlag: Buchdrnckerei Heerwegen,Jnh-Paii18e Walter Brucksch Bei Konkurs oder Zwangsvergleich wird jeder bewilligte Nachlaß hinfällig. Geschäftsstelle: Heerivegeii, Lübenerstraße 3 — Drahtanschrift: Stadtblatt, Heerwegen Gericht-stand Glogau —- UnzeigensUnnahmeschlußi Dienstag nnd Freitag 9.30 Uhr. Fernruf: Heerwegen 27 Postscheckkontoe Breslau 7596 oostschueßsach »2 Mitteilung-blast der Vereinigung ehemaliger Polkwitzer in Berlin u. Breslau .-.-· « ._,___.__.__.‚_ -___ _____...__.-.-_.____._.___ .__-___..____‚____.. · —"——»å«—sp——— nimmer 88 l greilum den 4. yet-einher 1938 56. Jahrgang — ‚—._...__.-..___..__.._.. ——-—-————-—- WIW.— —- wayrend Preßburg nnd die alte Bischofsstadt Neutra bei Das englische Oberhaus billigte nach einer Aussprache l Große Freude in Ungarn der Slowakei verbleiben. Ferner wurde die neue Grenz- über den englisch-italienischen Pakt die Ratifizicruiig des L Daukeskundgebungen für den Sieg linie so gezogen, daß jene Dörfer südlich von Preßbnrg Abkoniuieus mit 55 gegen 6 Stimmen. g ‘-.„ ber Gerechtigkeit auf der Jnsel Schütt und in der Weiten-Zins -be-iGollnitz, Lord Halifax, der dem Hause die Ratifizierung des '.‘ Jngaiiz Ungarnwird anerkannt daß-der deutsch- die vorwiegend von Deut-schen besiedelt sind, nicht an Paktes empfahl, erklärte u. -

University of Cincinnati

UNIVERSITY OF CINCINNATI Date:___________________ I, _________________________________________________________, hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: in: It is entitled: This work and its defense approved by: Chair: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Estranged Bedfellows: German-Jewish Love Stories in Contemporary German Literature and Film A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies at the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements of the Doctorate of Philosophy (Ph.D.) in the Department of German Studies of the College of Arts and Sciences 2008 by Aine K. Zimmerman Master of Arts, University of Washington, 2000 Bachelor of Arts, University of Cincinnati, 1997 Committee Chair: Professor Katharina Gerstenberger Abstract This dissertation is a survey and analysis of German-Jewish love stories, defined as romantic entanglements between Jewish and non-Jewish German characters, in German literature and film from the 1980s to the 21st century. Breaking a long-standing taboo on German-Jewish relationships since the Holocaust, there is a spate of such love stories from the late 1980s onward. These works bring together members of these estranged groups to spin out the consequences, and this project investigates them as case studies that imagine and comment on German-Jewish relations today. Post-Holocaust relations between Jews and non-Jewish Germans have often been described as a negative symbiosis. The works in Chapter One (Rubinsteins Versteigerung, “Aus Dresden ein Brief,” Eine Liebe aus nichts, and Abschied von Jerusalem) reinforce this description, as the German-Jewish couples are connected yet divided by the legacy of the Holocaust. -

Wladimir Kaminer and Jewish Identity in ‘Multikulti’ Germany Joseph Cronin Queen Mary University of London

Volume 9 & 10, WINTER 2018/19 BORDERS & REMEMBRANCE OF THINGS PAST Wladimir Kaminer and Jewish identity in ‘Multikulti’ Germany Joseph Cronin Queen Mary University of London Abstract ladimir Kaminer has become something of a poster-boy for the ‘Kontingentflüchtlinge W [Quota Refugees]’, the term applied to Jews from the former Soviet Union who immigrated to Germany between 1990 and 2006, as a result of a decision made first by the GDR and then adopted by the reunified Federal Republic. Kaminer writes little about his Jewishness in his work, but, in his first book, Russendisko (2000), he discusses the Jewish identity of Russian-speaking Jews living in Germany, viewed through the lens of Multikulti Berlin. Kaminer depicts them as just another of Germany’s ethnic minority groups and, as such, nothing special. Given both Germany’s past and the reasons offered by the German government for allowing these Jews to emigrate in the first place, Kaminer’s opinion is undoubtedly controversial. This article investigates how and why Kaminer adopts this position. It examines the pre-migration experiences of Jews from the former Soviet Union, which include: antisemitism, attitudes towards religion and discourse about the Holocaust in the Soviet Union, as well as the experiences (more unique to Kaminer) of Berlin in the 1990s, the heyday of multicultural optimism. Although Kaminer is an unusual case study who deliberately subverts the reader’s expectations of his identity politics, this article aims to show that his writings on Russian-speaking Jews, while highly subjective, have a wider application than might first appear. Keywords: Kaminer, Jews, Germany, Soviet Union, antisemitism, immigration, multiculturalism Im Sommer 1990 breitete sich in Moskau ein Gerücht aus: Honecker nimmt Juden aus der Sowjetunion auf, als eine Art Wiedergutmachung dafür, dass die DDR sich nie an den deutschen Zahlungen für Israel beteiligte. -

Baron Von Ungarn Nach Auschwitz.Pdf

Sándor Szenes: geb. 1924 in Budapest, hat die Deportationen 1944 miterlebt. Er wurde nach Dachau verschleppt, ins KZ Landsberg verlegt und dort von amerikanischen Soldaten befreit. Studium der Geschichte und Politikwissenschaft, Arbeit als Journalist für Zeitungen und den ungarischen Rundfunk. Aufsätze über das Schicksal der ungarischen Juden im II. Weltkrieg; sein Buch über dieses Thema (Befejezetlen múlt), dessen Veröffentlichung lange durch die Behörden verhindert wurde, erschien 1986. Frank Baron, geb. 1936 in Budapest, 1947 Emigration in die USA, seit 1954 amerikanischer Staatsbürger. Studium der Geschichte und Germanistik, heute Professor an der Universität Kansas (germanistisches Seminar). Forschungsgebiete: Literatur und Literaturgeschichte in der Renaissancezeit sowie im 20. Jahrhundert. Veröffentlichungen über Peter Luder, Stephan Hoest, Joachim Camerarius, Faust; Zeitschriftenartikel über Paracelsus, Rilke, Hesse, Thomas Mann, Albert Bloch und zur ungarischen Literaturgeschichte. Sándor Szenes und Frank Baron Von Ungarn nach Auschwitz Die verschwiegene Warnung Westfälisches Dampfboot Die Deutsche Bibliothek - CIP Einheitsaufnahme Szenes, Sándor: Von Ungarn nach Auschwitz: die verschwiegene Warnung / Frank Baron und Sándor Szenes. - 1. Aufl. - Münster: Westfälisches Dampfboot, 1994 ISBN 3-924550-98-0 Ne: Baron, Frank: 1. Auflage Münster 1994 © Verlag Westfälisches Dampfboot Alle Rechte vorbehalten Umschlag: Egbert Lütke-Fahle Druck: Druckwerkstatt Hafen GmbH, Münster ISBN 3-924550-98-0 Inhalt Frank Baron: Vorwort 7 Einleitung 9 Sándor Szenes: Warnung und Schweigen in Budapest (Interviews) 51 I. József Éliás 55 II. Mária Székely 67 III. András Zakar 75 IV. Sándor Török 85 Anhang Frank Baron: Früheste Berichte über Auschwitz und die Deportationen 99 I. Rudolf Vrba und Alfred Wetzler 107 II. Czeslaw Mordowicz und Arnost Rosin 153 III. Der "polnische Major" 163 IV. -

AN OVERVIEW of the HOLOCAUST Written and Compiled by Dr

AN OVERVIEW OF THE HOLOCAUST Written and Compiled by Dr. Nancy E. Rupprecht* Middle Tennessee State University “You hear me speak. But do you hear me feel?” Written by German/Jewish poet Gertrud Kolmar who was murdered in Auschwitz-Birkenau in 1943 When Adolf Hitler's National Socialist Party seized power on January 30, 1933, there were approximately 525,000 people of Jewish faith living in Germany, less than one percent of the population. Hitler quickly destroyed the Weimar Republic and created a totalitarian state based on racial ideology in theory, in law and in practice. The Holocaust or Shoah,1 the genocide directed primarily against the Jews of Europe, developed gradually and inexorably with small discriminatory measures such as university quota limits for Jews and the prohibition of Jewish ownership of German land (both in 1933) and escalated with the Nuremberg Laws of 1935 that defined what it meant to be a Jew,2 deprived Jews of German citizenship and legally prohibited them from a variety of occupations and rights of citizenship. At the same time laws were passed making sexual relations between Germans and those of unacceptable race into a new crime called "Racial Pollution" (Rassenschande) that was punishable by a variety of sanctions up to and including the death penalty for both participants.3 1 Although some scholars prefer the Hebrew word Shoah (catastrophe) to the term Holocaust, this overview will use Holocaust. For many years scholarship on the Holocaust focused on the German perpetrators rather than their victims, primarily because the Germans created most of the written official records. -

Auswanderung Der Juden Aus Dem Dritten Reich. - Teile 1, 2, 3

Auswanderung der Juden aus dem Dritten Reich. - Teile 1, 2, 3. Ingrid Weckert. Auswanderung der Juden aus dem Dritten Reich Ingrid Weckert Teil 1 - Einführung Die zeitgenössische Geschichtsschreibung hat es sich angewöhnt, alles, was mit dem Dritten Reich zusammenhängt, nur in negativen Farben zu malen, völlig unbeeinflußt von den tatsächlichen historischen Ereignissen. Das trifft besonders dann zu, wenn von der Bevölkerungsgruppe der Juden die Rede ist. So wird auch die Auswanderung der Juden aus Deutschland oft völlig entstellt dargestellt. Es gibt immer noch Publikationen, in denen die Dinge so geschildert werden, als sei die Auswanderung der Juden eine Art Geheimaktion gewesen. Als hätten die Juden, die Deutschland verlassen wollten, sich gegen den Willen der deutschen Behörden, oft bei Nacht und Nebel, heimlich über die Grenze schleichen und dabei ihre gesamte Habe und ihr Vermögen zurücklassen müssen. In anderen Darstellungen kann man lesen, daß Deutschland sich die Auslandsvisa habe teuer bezahlen lassen. Sowohl der Erfindungsgeist wie die Dummheit der Autoren kennen auf diesem Gebiet keine Grenzen. Die Wahrheit ist, daß die Auswanderung von der deutschen Regierung gewünscht wurde und vielfach unter einem immer stärker werdenden Druck stattfand. Die antisemitische Gesetzgebung im Dritten Reich ist ein Faktum, das von niemandem bestritten werden kann. Der seelische Druck, unter dem die Juden seit 1933 in Deutschland lebten, und die oft tragischen Folgen für die betroffenen Personen oder Familien sollen mit keinem Wort bagatellisiert werden. Aber das alles ist bereits in zahllosen Publikationen, in Rundfunk- und Fernsehsendungen in das Bewußtsein der Öffentlichkeit getragen worden. Wir brauchen darauf hier nicht einzugehen. Entgegen zahlreichen Erlebnisberichten oder Lebenserinnerungen muß jedoch festgehalten werden: Die Auswanderung war keine wilde Flucht, sondern ein durch rechtliche Bestimmungen geregeltes Geschehen. -

4. Jüdische Publizistik Und Organisationen

01-Titel.Buch : 08-Rezeption 302 11-02-15 06:42:32 -po1- Benutzer fuer PageOne 302 Deutschland vor 1933 4. Jüdische Publizistik und Organisationen Bei der Suche nach den Spuren von Mein Kampf in der jüdischen Publizistik und in jüdischen Organisationen wurden auch jene Einrichtungen berücksichtigt, die sich gezielt dem Kampf gegen den Antisemitismus gewidmet haben, auch wenn sie nicht nur von Juden getragen wurden. Zu nennen ist hier vor allem der „Verein zur Abwehr des Antisemitismus“ mit seinen Abwehrblättern. In erster Linie werden in diesem Abschnitt die wichtigsten jüdischen Zeitungen und Publikationen besprochen. Akten und anderes Material werden – nicht zu- letzt aufgrund der Quellenlage – nur am Rande in die Darstellung mit einbezogen, denn vieles ist in der Zeit nach 1933 beschlagnahmt und/oder vernichtet worden. Daher erscheint es sinnvoll zu klären, was unter einer deutschen jüdischen Presse zu verstehen ist – auch um eine Abgrenzung zu jener Presse zu ermöglichen, die von den Nationalsozialisten als „jüdisch“ denunziert worden ist. Überlegungen zu einer solchen Abgrenzung gab es bereits vor 1933, denn die jüdische Presse erlebte in Deutschland zwischen 1920 und 1933 eine gewisse Blüte. Ludwig Holländer, führendes Mitglied des C.V. und der C.V.-Zeitung, ver- suchte 1931, Charakteristika einer deutschen jüdischen Presse herauszuarbeiten, und nannte folgende vier Merkmale: jüdische Herausgeber bzw. Verleger, jüdi- scher Redaktionsstab, Beiträge überwiegend jüdischer Publizisten, weitgehende Beschäftigung mit für Juden relevanten Themen. In einem ergänzenden fünften Punkt ging Holländer schließlich auch auf das Publikum ein und verwies auf eine vorwiegend jüdische oder zumindest eine etwa zu gleichen Teilen jüdische und nicht-jüdische Leserschaft.581 Dieser letzte Punkt erscheint jedoch problematisch, da gerade auch die C.V.-Zeitung eine monatliche Ausgabe publizierte, die sich an nichtjüdische Leser wandte. -

From Martin Buber’S Iand Thou to Mikhail Bakhtin’Sconcept of ‘Polyphony’ 21

Dialogue as a Trans-disciplinary Concept Studia Judaica Forschungen zur Wissenschaft des Judentums Begründet von Ernst Ludwig Ehrlich Herausgegeben von Günter Stemberger, Charlotte Fonrobert und Alexander Samely Band 83 Dialogue as a Trans-disciplinary Concept Martin Buber’s Philosophy of Dialogue and its Contemporary Reception Edited by Paul Mendes-Flohr DE GRUYTER An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. ISBN 978-3-11-037915-0 e-ISBN (PDF) 978-3-11-040222-3 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-040237-7 ISSN 0585-5306 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2015 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston Printing and binding: CPI books GmbH, Leck ♾ Printed on acid-free paper Printed in Germany www.degruyter.com TableofContents Paul Mendes-Flohr Introduction: Dialogue as aTrans-DisciplinaryConcept 1 Jürgen -

Heinz Eberhard Maul Bonn 2000

JAPAN UND DIE JUDEN Studie über die Judenpolitik des Kaiserreiches Japan während der Zeit des Nationalsozialismus 1933 - 1945 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von Heinz Eberhard Maul aus Lütjenburg Bonn 2000 Gedruckt mit der Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1. Berichterstatter : Professor Dr. Peter P a n t z e r 2. Berichterstatter : Professor Dr. Michael Wo l f f s o h n Tag der mündlichen Prüfung: 09. Februar 2000 D a n k Mit Vorlage der Studie zur Politik des Kaiserreiches Japan gegenüber den aus Europa geflohenen Juden kommen mehrjährige Forschungsarbeiten zu einem vorläufigen Ende. Hinter der Aufmerksamkeit, die dem Vorhaben zuteil wurde, verbargen sich neben dem allgemeinen Interesse für das ungewöhnliche Thema auch fundierte wissenschaftliche Beratung und engagierte Hilfestellung. Dafür ist zu danken. In erster Linie dankt der Autor seinem ‚Doktorvater‘, Professor Dr. Peter Pantzer, für das intensive wissenschaftliche Geleit. Sein umfangreiches Wissen über die historisch-psychologische Befindlichkeit Japans und seine vielseitige Erfahrung im Umgang mit der japanischen Materie machten den qualifizierten Zugang zum Thema möglich und halfen bei der wissenschaftlichen Bewäl- tigung. Professor Dr. Michael Wolffsohn wird für sein Interesse an der Arbeit und die spontane Bereitschaft, die Studie zu begleiten und das Zweitgutachten anzufertigen, hiermit besonders gedankt. Die Schwerpunkte der Recherchen lagen auf japanischer Seite. Zeitlich aufwendige Arbeiten in Archiven und Forschungsstellen in Japan und später in den USA wurden überall bereitwillig durch Rat und Hilfe erleichtert. Bei der Fülle des Materials gaben die zahlreichen Gespräche mit dem Abteilungsleiter im Diplomatischen Archiv des japanischen Außenministeriums (Gaimûshô Gaikôshiryôkan), Shiraishi Masaaki, Richtung und Auswahl vor. -

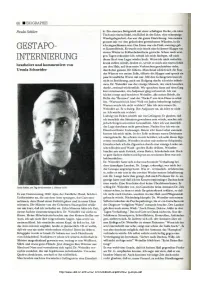

Gestapo- Internierung

66 •BIOGRAPHIE Paula Schlier le. Ein eisernes Bettgestell mit einer schäbigen Decke, ein roher Tisch mit einem Stuhl, ein Kübel in der Ecke, eine schmutzige Waschgelegenheit, das war die ganze Einrichtung. Am meisten grauste mir vor den grünviolett gestrichenen Wänden, in die ich eingeschlossen war. Das Essen war ein Fraß; sonntags gab GESTAPO- es Katzenfleisch. Es wurde mir durch eine hölzerne Klappe von einem Wärter in Feldwebeluniform gereicht. Schon nach weni gen Tagen erkrankte ich; sobald ich mich hinlegte, riß mich INTERNIERUNG dieser Kerl vom Lager wieder hoch. Wenn ich mich weiterhin krank stellen würde, drohte er, werde er mich mit einem Schild bearbeitet und kommentiert von um den Hals, auf dem mein Verbrechen geschrieben stehe, Ursula Schneider durch den ganzen Ort führen. Manchmal schlich sich die Frau des Wärters vor meine Zelle, öffnete die Klappe und sprach ein paar freundliche Worte mit mir. Mit den Gefangenen kam ich nicht in Berührung, auch am Hofgang durfte ich nicht teilneh men. Dr. Weindler war der einzige Mensch, der mich besuchen durfte, zweimal wöchentlich. Wir sprachen dann auf dem Gang kurz miteinander, ein Aufpasser ging auf und ab. Ich war höchst erregt und beschwor Weindler, alle meine Briefe, die Hefte des "Brenner" und der "Fackel" aus dem Haus zu schaf fen. "Warum bin ich hier? Weil wir Juden beherbergt haben? Warum werde ich nicht verhört?" fuhr ich den armen Dr. Weindler an. Er schwieg. Der Aufpasser tat, als höre er nicht zu. Ich wurde nie verhört. Ludwig von Ficker schrieb mir ins Gefängnis: Er glaubte, daß ich innerlich der Situation gewachsen sein würde, machte sich jedoch Sorgen um meine Gesundheit.