Pinuccio-Tatarella.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Archivio Centrale Dello Stato Inventario Del Fondo Ugo La Malfa Sala Studio

Archivio centrale dello Stato Inventario del fondo Ugo La Malfa Sala Studio INVENTARIO DEL FONDO UGO LA MALFA (1910 circa – 1982) a cura di Cristina Farnetti e Francesca Garello Roma 2004-2005 Il fondo Ugo La Malfa è di proprietà della Fondazione Ugo La Malfa, via S.Anna 13 – 00186 Roma www.fondazionelamalfa.org [email protected] Depositato in Archivio centrale dello Stato dal 1981 Il riordino e l’inventariazione è stato finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi II INDICE GENERALE INTRODUZIONE .................................................................................................V INVENTARIO DEL FONDO ............................................................................ XI SERIE I. ATTI E CORRISPONDENZA...............................................................1 SERIE II ATTIVITÀ POLITICA .........................................................................13 SOTTOSERIE 1. APPUNTI RISERVATI 50 SERIE III. CARICHE DI GOVERNO ................................................................59 SOTTOSERIE 1. GOVERNI CON ORDINAMENTO PROVVISORIO (GOVERNO PARRI E I GOVERNO DE GASPERI) 61 SOTTOSERIE 2. MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO (VI GOVERNO DE GASPERI) 63 SOTTOSERIE 3. MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO (VI E VII GOVERNO DE GASPERI) 64 SOTTOSERIE 4. MINISTRO DEL BILANCIO (IV GOVERNO FANFANI) 73 SOTTOSERIE 5. MINISTRO DEL TESORO (IV GOVERNO RUMOR) 83 SOTTOSERIE 6. VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO (IV GOVERNO MORO) 103 SOTTOSERIE 7. FORMAZIONE DEL GOVERNO E VICEPRESIDENTE -

¿Tobes Son LA Tt&ION

S ZT E EffiíL i Könyvtár E&'eteau Gyűjtemény YBEN OLVASHATÓ TANÜIMÁNVOK ¿Tobes son LA tt&ION SZ£G£b 2006 MEDITERRAN TA N II L MAN Υ О К ρ V" ';. * л ÉTUDES SUR LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE XV. UNIVERSITÉ DE SZEGED DÉPARTEMENT D'HISTOIRE MODERNE ET D'ÉTUDES MÉDITERRANÉENNES SZEGED 2006 J000503127 Directeur de publication László J. Nagy X 16775 Comité de Rédaction Beáta Varga, Lajos Kövér, György Kukovecz, Péter Ákos Ferwagner Rédaction, publication Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék H-6722 Szeged, Egyetem u. 2. Tel./Fax.: (36) (62) 544-805, 544-464 e-mail : [email protected] Metteur en pages Attila Bato ISSN : 02388308 Les opinions émises dans les articles η 'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Sommaire András ILLÉS Admiral Nelson's Correspondence in the Campaign of Trafalgar, with a Special Emphasis on the Information Connected to the Franco-Spanish Combined Fleet 5 Balázs SZÉLINGER Fiume During The Napoleonic Wars (1797-1813) 21 Lili ZÁCH Neutral Ireland? Irish Political and Public Reactions to the Spanish Civil War 29 Alessandro ROSSELLI Il Partito Comunista d'Italia e la guerra d'Etiopia. Una rassegna sulla stampa comunista 45 Eszter KATONA Relaciones hispano-italianas durante la segunda guerra mundial 63 Péter SZILÁGYI Documents about the Story of the Hungarian-Libyan diplomatic connections 73 Simone MERIGGI Alleanza Nazionale: tra postfascismo e crisi identitaria 95 Φ Mathilde DOMENACH L'Institut français de Budapest 105 Admiral Nelson 's Correspondence in the Campaign of Trafalgar, with a Special Emphasis on the Information Connected to the Franco-Spanish Combined Fleet (October 1805)* András ILLÉS University of Szeged In 2005, the British Royal Navy celebrated the 200th anniversary of Britain's greatest naval success and perhaps the most famous naval battle of all time. -

Statuto E Attività 1962-2012

ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica STATUTO E ATTIVITÀ 1962-2012 JOVENE EDITORE NAPOLI 2012 ISLE Via del Plebiscito 102 - 00186 ROMA Tel. 06 679 5142 - Fax 06 679 3449 [email protected] DIRITTI D’AUTORE RISERVATI © Copyright 2012 ISBN 978-88-243-2109-9 JOVENE EDITORE Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 web site: www.jovene.it e-mail: [email protected] Printed in Italy Stampato in Italia ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica UFFICIO DI PRESIDENZA Presidente Onorario Antonio Maccanico Presidente Giovanni Pieraccini Vicepresidenti In rappresentanza In rappresentanza dei Soci ordinari: dei Soci collettivi: Augusto Barbera Giuseppe Mazzei Francesco D’Onofrio Segretario Generale Silvio Traversa Consiglio Direttivo Augusto Barbera A.B.I. Francesco D’Onofrio Domenico Siniscalco ASSOGESTIONI Gaetano Gifuni Alessandro Rossi Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene s.r.l. Giuseppe Guarino Giuseppe Mazzei Il Chiostro Vincenzo Lippolis ENEL Antonio Maccanico GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Donato Marra Giovanni Ialongo Massimo Sarmi Giovanni Pieraccini POSTE ITALIANE S.P.A. Massimo Scioscioli Gaetano Blandini Paolo Agoglia Elisabetta Serafin SIAE Franco Bernabé Silvio Traversa TELECOM ITALIA Ugo Zampetti UNICREDIT Tesoriere Massimo Scioscioli Revisori dei Conti Gaetano De Vito - Sebastiano Piana - Francesco Sposato INDICE GIOVANNI PIERACCINI, Presentazione.................................................................. p. 7 SILVIO TRAVERSA, Introduzione........................................................................... » 11 ANTONIO MACCANICO, La nascita dell’ISLE ...................................................... » 15 ANTIGONO DONATI, I primi quindici anni dell’ISLE......................................... » 19 GIULIANO AMATO, La Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione.............. -

TRA BARI E STRASBURGO Cinque Anni Di Attività Politico-Parlamentare

Salvatore Tatarella TRA BARI e STRASBURGOCinque anni di attività politico-parlamentare TRA BARI E STRASBURGO Cinque anni di attività politico-parlamentare. Stampato presso tipografia Rotostampa, Lioni nel marzo 2014 Grafica e impaginazione a cura di Publimediasud Srl, Bari Versione e-book gratuita su www.tatarella.it Edizione fuori commercio. Vietata la vendita La memoria è tesoro e custode di tutte le cose. Marco Tullio Cicerone A Paola, Fabrizio, Annalisa e Giuseppe, gioie e sostegno della mia vita Introduzione Confesso di non aver mai pensato di raccogliere in un libro le iniziative e gli scritti della mia non breve vita politica. Sapeva di testamento e io ho ancora tanta voglia di vivere. Lo faccio ora, per una ragione sopravvenuta: ho deciso di chiudere con la politica attiva. Fino a qualche anno fa lo avrei ritenuto impossibile, tanta era la passione che mi animava. Oggi mi sembra la decisione più ovvia e naturale. Per nulla sofferta, è quasi una liberazione. La società italiana è cambiata profondamente e con essa la politica. La destra ne è stata travolta. Per le epocali trasformazioni sociali, che non ha saputo prevedere e affrontare; per il ruolo egemone giocato da una personalità straordinariamente forte, ricca, potente, patologicamente egocentrica e autocratica, come quella di Silvio Berlusconi, che l’ha condizionata pesantemente, corrompendola, traviandola e usurpandola, fino a soppiantarla del tutto; per i tanti e gravi errori commessi dalla sua inadeguata classe dirigente. Insieme alla destra, se n’è andata anche la politica, almeno come io l’avevo sempre intesa: un impegno ideale per 9 Tra Bari e Strasburgo l’affermazione dei principi e dei valori, nei quali, a torto o a ragione, mi ero sempre riconosciuto e un lavoro serio, costruttivo e quotidiano per concretizzarli, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita degli italiani e del Paese. -

Le Culture Politiche Italiane E L'integrazione Europea Nella

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA Storia d’Europa: società, istituzioni e sistemi politici europei XIX-XX secolo XXI CICLO Dal vincolo esterno all’europeizzazione? Le culture politiche italiane e l’integrazione europea nella rincorsa alla moneta unica (1988-1998) (M-STO/04) Coordinatore: Prof. Leonardo Rapone Tutor: Prof. Leonardo Rapone Dottorando: Massimo Piermattei 2 Al nonno Adalberto, che ha conosciuto solo l’italica lira.. ...a Danielino, piccolo europeo con la moneta unica …ai miei genitori che con i loro sforzi con l’uno e l’altro conio e con la loro presenza, mi hanno permesso di realizzare tanti miei sogni, tra i quali questo, …grazie! 3 4 Dal vincolo esterno all’europeizzazione? Le culture politiche italiane e l’integrazione europea nella rincorsa alla moneta unica (1988-1998) INTRODUZIONE Perché questa ricerca …………………………………………………………... 9 L’arco cronologico, i partiti, le fonti, le ipotesi………………………………… 11 CONSIDERAZIONI STORIOGRAFICHE …………………………………………………... 17 CAPITOLO 1 UNA NUOVA STAGIONE POLITICA PER LA CEE E PER L ’E UROPA : I PARTITI ITALIANI DA HANNOVER AL CROLLO DEL MURO 1. Il contesto storico/politico italiano e comunitario negli anni ’80 …………… 29 2. I partiti italiani e l’integrazione europea ……………………………………. 32 3. I primi passi verso l’unificazione monetaria: il Consiglio europeo di Hannover ………………………………………………………………………... 36 4. Il referendum d’indirizzo e la nuova legge elettorale ……………………....... 39 4.1 La legge del 18/01/1989, n.9................................................................. 39 4.2 Il referendum d’indirizzo…………………………………………….. 42 5. La campagna elettorale per le elezioni europee del 18 giugno 1989 ………... 46 5.1 I partiti, l’Italia, l’Europa del 1992, la campagna elettorale…………. -

Pinuccio Smette Di Battere

a cura di Domenico Crocco Vincenzo Russo comitato scientifico Salvatore Tatarella Italo Bocchino Maurizio Gasparri Gennaro Sangiuliano Fabrizio Tatarella Alle 7 e 30 dell’8 febbraio 1999 il cuore di Pinuccio smette di battere. L’avventura terrena di Giuseppe Tatarella si conclude all’alba di un lunedì lavorativo, lasciando spazio al ricordo. Il tiggì trasmette le immagini del “ministro dell’armonia” insieme a quelle del “piccolo grande re”, Hussein di Giordania, scomparso nelle stesse ore. I giornali rievocano il pensiero politico del “grande tessitore” della destra, del padre nobile di Alleanza nazionale che guardava oltre il Polo. In Aula, a Montecitorio, gli viene riservata una commemorazione degna di un Presidente della Repubblica. A Bari, la città che Pinuccio tanto amava, un’interminabile folla batte le mani con gli occhi lucidi. Al Roma, il quotidiano che Tatarella dirigeva, piove un diluvio di articoli meravigliosi in cui ognuno lo ricorda con stima ma innanzitutto con affetto. Qualcuno sottolinea l’umanità di Tatarella, sanguigna, laboriosa, generosa, sincera. Qualcuno descrive il Tatarella politico, il missino combattivo, l’inventore di Alleanza Nazionale, il Presidente dei Deputati di AN che punta ad allargare i confini del Polo. Qualcuno rievoca il Tatarella di governo, il Vice Presidente del Consiglio nel Governo Berlusconi, il vicerè delle Puglie, l’originale assessore alla Cultura del Comune di Bari che insegue il rinascimento orgoglioso del Sud d’Italia dentro un’antica e nuova armonia mediterranea. Qualcuno infine parla del Tatarella giornalista, capace di animare le tante sue pubblicazioni come quei coriacei e appassionati direttori che si vedono nei film americani. Questi quattro profili di Tatarella, inscindibili l’uno dall’altro, diventano, in questa mostra, quattro percorsi e quattro pannelli. -

The European Rescue of Italian Capitalism

Università degli Studi di Padova Padua Research Archive - Institutional Repository Stabilization through integration: the European rescue of Italian capitalism Original Citation: Availability: This version is available at: 11577/3335137 since: 2020-04-05T19:47:08Z Publisher: Published version: DOI: Terms of use: Open Access This article is made available under terms and conditions applicable to Open Access Guidelines, as described at http://www.unipd.it/download/file/fid/55401 (Italian only) (Article begins on next page) European Review of History: Revue européenne d'histoire ISSN: 1350-7486 (Print) 1469-8293 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/cerh20 Stabilization through integration: the European rescue of Italian capitalism Francesco Petrini To cite this article: Francesco Petrini (2019) Stabilization through integration: the European rescue of Italian capitalism, European Review of History: Revue européenne d'histoire, 26:4, 573-599, DOI: 10.1080/13507486.2019.1610362 To link to this article: https://doi.org/10.1080/13507486.2019.1610362 Published online: 23 Jul 2019. Submit your article to this journal View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cerh20 EUROPEAN REVIEW OF HISTORY: REVUE EUROPÉENNE D'HISTOIRE 2019, VOL. 26, NO. 4, 573–599 https://doi.org/10.1080/13507486.2019.1610362 Stabilization through integration: the European rescue of Italian capitalism Francesco Petrini University of Padua, Department of Political Science, Law and International Studies, Padua, Italy ABSTRACT ARTICLE HISTORY Since its origins European integration has been closely connected Received 12 June 2018 to the social tensions that capitalism generates. -

Archivio Mario Capanna

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria Archivio Mario Capanna Inventario a cura di Leonardo Musci Roma, ottobre 2020 Il presente inventario è stato realizzato grazie al contributo della Direzione generale Archivi - MIBACT, capitolo 3121, esercizio finanziario 2020, con il coordinamento scientifico della So- printendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria nella persona della dott.ssa Rossella Santolamazza. L’esecuzione del lavoro è stata affidata alla società Memoria srl. In copertina: Mario Capanna e Luca Cafiero a una manifestazione del Movimento Studentesco a Milano, 1970. SOMMARIO Nota biografica 1 Nota archivistica 4 Serie 1. Movimento Studentesco milanese 8 Serie 2. Vita di partito e impegno istituzionale 15 Serie 3. Il '68 dopo il '68 24 Serie 4. Produzione saggistica e rubriche giornalistiche 30 Serie 5. Miscellanea stampa, corrispondenza diversa e varie minori 35 Serie 6. Attività nella Fondazione per i diritti genetici 38 Indici dei nomi 39 Introduzione Introduzione Nota biografica Mario Capanna (Badia di Petroia, frazione di Città di Castello, 1945) si è formato nell'associazionismo cattolico e ha manifestato da subito una non comune attitudine allo studio. La sua famiglia apparteneva al ceto artigiano e contadino. Gli ottimi ri- sultati scolastici al liceo classico di Città di Castello gli permisero di essere indirizza- to, tramite la filiera ecclesiale, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano do- ve, superato il difficile esame di ammissione, si iscrisse alla Facoltà di Lettere e filoso- fia (corso di laurea in Filosofia) nell'autunno 1964. Il diritto a risiedere gratuitamente nel collegio Augustinianum (quello per gli studenti fuori sede, mentre le donne ri- siedevano in stretto regime separatista al Marianum) era legato all'ottenimento dei massimi voti di profitto in tutti gli esami, cosa nella quale Mario Capanna riuscì. -

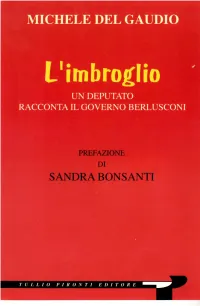

L'imbroglio I

MICHELE DEL GAUDIO I I I L'IMBROGLIO I Un deputato racconta il Governo Berlusconi I Prefazione di I SANDRA BONSANTI I I I I TULLIO PIRONTI EDITORE I I © 1995 Tullio Pironti Editore Via Port'Alba, 33 - Napoli Prima edizione: aprile 1995 Ad Anlonino Caponnetlo, ('he nli ha accolto nella sua vita come un figlio. Al suo esempio dovrebbe ispirarsi ogni politico, ogni giudice, ogni cittadino. Nota dell'autore Nella narrazione i laW sono esposti in ordine cronologico, rna non rnanca qualche anlicipazione per rendere cornprensi hili Ie diverse vicende. Vedi caro amico cosa si deve inventare per poter riderci sopra per continuare a sperare. Ese quest'anno poi passasse in un istante vedi amico mio come diventa importante che in quesl'istante ci sia anch'io. L 'anno che sta arrivando tra un an no passera io mi sto preparando e questa fa novita. LUCIO DALLA Non sa niente, e crede di saper tullo. Questa fa chiaramente prevedere una carriera politica. GEORGE BERNARD SHAW PREFAZIONE Michele Del Gaudio e seduto due banchi sotto if mio. Per molti mesi abbiamo condiviso una visione d'insieme delf'au la. Ifatti che accadono davanti ai nostri occhi, Ie parole che ascoltiamo sono assolutamente gli stessi: i deputati della nuova deslra assiepati dall'altra parte, quel centro che ondeg gia fra loro enol, e noi, pieni di contraddizioni, di buona volonta, di incertezze. Fra noi e loro c'e una terra di nessuno. C'e una cultura che ci divide, c'e un 'idea di Stato e di societa che ci separa. -

Paolo Berlusconi

Giornale -f libro ^ra Giampaolo Pansa Consorzio Cooperative Abitazione «I BUGIARDI» Consorzio Cooperative Abitazione (Voi. 1 ) I grandi giornalisti ANNO 71. N. 60 SPED. IN ABB, POST. - 50% .ROMA SABATO 12 MARZO 1994 - L 2.500 «tu. L Coinvolto un ex funzionario comunista già inquisito Clinton fra boom e scandali Paolo Berlusconi: ANDREA BARBATO «Sì, pagai tangenti» L SORRISO di Bill Clin ton, in questi giorni, somiglia sempre di più ad una smorfia forza ta. Gli americani, in In un Comune soldi a Psi e Pei ^_I _ percentuali crescenti, sospettano di lui. La sua popola ai ROMA. Silvio Berlusconi insiste nella tesi della per del Pei. già inquisiti e arrestati a suo tempo e che sa rità decresce. Borsa e dollaro av secuzione giudiziaria, si appella a Scalfaro, denun rebbero, secondo l'accusa, tra i beneficiari di parte del vertono contraccolpi. 1 giornali, ciando inquinamenti nell'inchiesta che vede coinvolta denaro insieme ad altri amministratori locali. Silvio anche i grandi fogli democratici la Fininvest, ma rinuncia all'esposto al Csm. Un cam-. Berlusconi, da Roma, ha difeso così il tratello: «Era im della costa orientale, stampano bio di strategia del Cavaliere nella sua difficile partita possibile sottrarsi a certe richieste». Il Cavaliere ha vis titoli e articoli carichi di veleni. con i magistrati del pool, mentre proprio da Milano suto dunque un'altra difficile giornata, passata a Ro L'inchiesta sulle transazioni fi giungono novità dalle indagini e il fratello minore Pao nanziarie e immobiliari nell'Ar ma tra un summit con i legali e uno sfortunato tour in lo ammette di aver attinto, per pagare tangenti, da fon due ospedali. -

I Suoi Valori Sono Irrinunciabili E Tracciano La

d’Italia ANNO LXIII N.21 Registrazione Tribunale di Roma N. 16225 del 23/2/76 WWW.SECOLODITALIA.IT mercoledì 28/1/2015 AN VENT’ANNI DOPO: I SUOI VALORI Franco Mugnai economico, tanto per citarne alcune, A ventiSONO anni dalla svolta IRRINUNCIABILI di Fiuggi. E TRACCIANO LA ROTTA sono battaglie che non hanno tempo, A vent’anni dal momento in cui perché sono la nostra storia, il nostro prese il via la rivoluzione del cen- presente, il nostro futuro. Il venten- trodestra. Nel gennaio del 1995 nale di Alleanza Nazionale non è, era già finita la prima Repubblica, la stagione del pentapartito, la quindi, una pur doverosa celebra- ghettizzazione della destra ita- zione, ma, soprattutto, una significa- liana, il tentativo di mettere all’an- tiva presa di coscienza, perché golo, non tanto un partito, quanto nessuno pensi che si tratti solo di “ri- un’intera comunità umana con il cordare”. Il miglior futuro d’Italia sta, suo patrimonio storico, culturale e infatti, nel rispetto di quei valori, nella di idee. Nacque così Alleanza Na- difesa di quei principi e nell’afferma- zionale; e con Alleanza Nazionale zione di quelle idee che Alleanza Na- si formò una coalizione che, nata zionale come partito seppe quasi all’improvviso e cresciuta in pochi mesi, sarebbe entrata nel mirabilmente incarnare. cuore degli italiani. Le radici germogliano Le idee di Alleanza nazionale Compito dalla Fondazione è far si Oggi, ricordando quel momento, che le radici profonde di questo pa- quei principi e quelle idee, tanto cari quella svolta, operata nel solco di non vogliamo fermarci al mero trimonio valoriale e programmatico, a quanti si sentono di appartenere in- una continuità di valori perenni che profilo commemorativo e all’analisi non solo non gelino mai, ma, costan- retrospettiva di ciò che è stato, scindibilmente alla comunità nazio- andavano a coniugarsi in una mo- nale e intendono dividerne, derna visione politica. -

Seduta Di Martedì 24 Gennaio 1995

Atti Parlamentari — 7519— Camera dei Deputati XH LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1995 RESOCONTO STENOGRAFICO 126. SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI INDI DEL VICEPRESIDENTE LORENZO ACQUARONE INDICE PAG. PAG. Comunicazioni del Governo (Discussio• CAVERI LUCIANO (gruppo misto-UV) . 7526 ne): CERULLO PIETRO (gruppo FE-LD) .... 7529 PRESIDENTE . 7523, 7524, 7525, 7526, 7528, COSTA RAFFAELE (gruppo FE-LD) .... 7592 7529, 7531, 7532, 7534, 7537, 7538, 7539, D'ALEMA MASSIMO (gruppo progressisti- 7543, 7544, 7546, 7549, 7551, 7552, 7556, federativo) 7603 7558, 7559, 7560, 7562, 7563, 7564, 7565, DELLA VALLE RAFFAELE (gruppo forza Ita• 7566, 7568, 7570, 7572, 7573, 7574, 7575, lia) 7585 7577, 7578, 7580, 7582, 7583, 7584, 7585, Dì LUCA ALBERTO (gruppo forza Italia) . 7523 7586, 7588, 7592, 7594, 7596, 7600, 7603, D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo CCD). 7552 7605, 7608, 7609, 7613, 7614, 7615, 7616, ELIA LEOPOLDO (gruppo PPI) 7568 7617, 7618, 7619, 7624, 7625, 7626, 7629, FINI GIANFRANCO (gruppo alleanza nazio- 7632 nale-MSI) 7619 BERLUSCONI SILVIO (gruppo forza Italia) 7608 FIORI PUBLIO (gruppo alleanza nazionale- BERTINOTTI FAUSTO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 7596 MSI) 7539 BIANCHI GIOVANNI (gruppo PPI) 7546 FUMAGALLI CARULU OMBRETTA (gruppo BOGI GIORGIO (gruppo misto) 7575 CCD) 7580 Bossi UMBERTO (gruppo lega nord) ... 7614 GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia) . 7525 BRUGGER SIEGFRIED (gruppo misto-SVP) 7544 GIUGNI GINO (gruppo progressisti-fede• BOTTIGLIONE Rocco (gruppo PPI) .... 7588 rativo) 7582 CASINI PIER FERDINANDO (gruppo CCD) 7626 GUBETH FURIO (gruppo FE-LD) 7594 126. N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.