Tradition Trifft Innovation Oder: 1000 Kilometer Baden

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wandern Im Nördlichen Schwarzwald Abenteuer Natur Von Entdeckern Für Entdecker

WANDERN IM NÖRDLICHEN SCHWARZWALD ABENTEUER NATUR VON ENTDECKERN FÜR ENTDECKER www.mein-schwarzwald.de Sternenhimmel über dem Hochmoor, Nebelschwaden im INHALTSREICH dichten Wald, Sonnenaufgang über den Tannenspitzen: geniessertouren augenblickrunden „ich liebe es, diese besonderen 16 34 stimmungen mit meiner kamera einzufangen.“ Alexander Kijak Abenteurer und Landschafts-Fotograf Durch tiefe Täler auf sonnige Höhen Verweile doch, du bist so schön Unsere Genießertouren versprechen spann ende Ausgewählte Touren mit besonderem Panora- Pfade mit immer neuen Aus- und Einblicken. mablick lassen Blick und Geist frei werden. 04 Herzlich willkommen 12 Stiefelreisen 30 Kulinarik Der Nordschwarzwald mit seiner einmaligen 3 Etappen mit 2 Übernachtungen: da kann Lecker und urgemütlich: unsere Wander- Tier- und Pflanzenwelt begrüßt seine Gäste man ganz schön viel sehen und erleben hütten sind der perfekte Ort zur Rast 06 Hotspots der Region 24 Der Schwarzwaldverein 32 Wanderbare Gastgeber Von Action und Erlebnis bis zu Wellness und Aus Liebe zur Heimat und aus Liebe zum Unsere zertifizierten Qualitätsgastgeber Entspannung: möglich ist hier alles Wandern seit über 150 Jahren aktiv lassen keine Urlaubswünsche unerfüllt TITELBILD 08 Von Entdeckern für Entdecker26 Bourbon Wilderness 36 Erlebnispfade Perspektivenwechsel! Mit der Drohne erhält man ganz spannende Tolle Tipps von Menschen, die die Region Auge in Auge mit der echten puren Wildnis: Auf spielerisch-spannende Art die Natur Landschaftsaufnahmen, die speziell die Landschaftsstruktur im wie die eigene Westentasche kennen nichts für Weicheier und Mimosen entdecken: ein Spaß für die ganze Familie Schwarzwald untermalen. 02 03 2019 mit der bahn mit dem flugzeug Kulturbahn: Pforzheim – Calw – Nagold Stuttgart International Airport (STR), Herzlich S-Bahn: Pforzheim – Bad Wildbad (S6) ca. -

Klosterroute Nordschwarzwald (PDF)

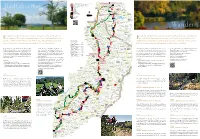

Radfahren Wandern 1 5 ntdecken Sie die Klosterroute mit dem Fahrrad: von Kloster Maulbronn ntdecken Sie die Klosterroute zu Fuß! Über Jahrhunderte waren die Menschen Eim hügeligen Kraichgau-Stromberg mitten in den Schwarzwald mit seinen Ehier im Nordschwarzwald so unterwegs, reich und arm gleichermaßen! Die grandiosen Höhen und romantischen Tälern. Die abwechslungsreiche Land- Mehrtageswanderung bietet für Menschen von heute ein unvergessliches, starkes schaft belohnt das Strampeln mit spannenden Aus- und Einblicken! Erlebnis – eine unmittelbare Begegnung mit Geschichte und Natur. Die Strecke zu den vier mittelalterlichen Klöstern führt durch Wald bis Mühlacker, dem „Enztal-Radweg“ von Mühlacker nach Komfortabel ausgeschildert führen die Wanderwege vorbei an herrli- Empfohlene Wanderkarten: Kompass-Wanderkarten 780 und 878 und Flur von Kloster Maulbronn weiter nach Mühlacker. Entlang Pforzheim, dem „Nagoldtal-Radweg“ von Pforzheim nach chen Ausblicken. Immer wieder laden die Monumente einer reichen Gepflegte Wanderwege: ca. je 50% Schotter- und Feldwege sowie der Flüsse Enz und Nagold rollen die Räder durch romantische kleine Calw und Wildberg, dem „Kinzigtalweg“ von Freudenstadt Geschichte dazu ein, an besonderen Orten zu rasten. Die Wege sind asphaltierte landwirtschaftliche Nutzwege Täler beschaulich nach Hirsau und weiter nach Wildberg. Dann führt bis Alpirsbach. Von Mühlacker bis Alpirsbach fahren Sie zudem vielfältig und alle erzählen sie von einer Tradition: Der Gäurandweg, der Einfache Wanderung mit überwiegend gemäßigten, die Strecke höher in den Schwarzwald: Durch Freudenstadt geht auf dem durch gängig ausgeschilderten Radfernweg der Deut- Hugenotten- und Waldenserpfad, der Ostweg, der Flößerpfad – über all nur wenigen starken Anstiegen die Route nach Alpirsbach. Die Klosterroute mit dem Fahrrad – ein schen Fachwerkstraße diese Natur- und Kulturwege verläuft die Klosterroute Nordschwarzwald. -

Fernwanderwege

FERNWANDERWEGE West-, Mittel- Und Ostweg Pforzheim präsentiert sich mit seiner Lage im Nordschwarz- wald als idealer Ausgangspunkt für einen Ausflug in die Natur. Zahlreiche Rad- und Wanderwege, unter anderem die drei berühmten Fernwanderwege West-, Mittel- und Ostweg, starten hier an der „Goldenen Pforte“ am Kupferhammer, bevor sie sich ihre Wege durch den Schwarzwald bahnen. In der Tourist-Information Pforzheim erhalten Sie Wanderkarten, Sie interessieren sich für einen der drei Fernwanderwege, Stempelkarten, Etappenplaner und weitere Informationen zu benötigen weitere Informationen zu Wandervorschlägen in den drei Fernwanderwegen. Der Schwarzwald-Tourenplaner und um Pforzheim oder haben individuelle Wünsche? (www.touren-schwarzwald.de) hilft Ihnen bei der Planung Wir helfen gerne weiter: online. Mit dieser Grundausstattung kann es losgehen auf die Wanderung durch den Schwarzwald! TOURIST-INFORMATION Schloßberg 15-17 75175 Pforzheim Tel.: 07231 / 39-3700 Fax: 07231 / 39-3707 [email protected] www.pforzheim.de www.ws-pforzheim.de UNSER TIPP! Früher anreisen, Pforzheim mit allen Sehenswürdigkeiten entdecken, die Gastfreundschaft genießen und nach einer Übernachtung entspannt und ausgeruht loswandern. Bildnachweis: Fotos – Markus Born Fotodesign WestWEG MITTELWEG PFORZHEIM – BASEL 285KM PFORZHEIm – WALDSHut 233 KM „DER KLASSIKER“ DIe „GOLDENEN MIttE“ dURCH’S GEBIRGE – 65 Graben- ÜBER DIE HÖCHSTEN GIPFEL DES SCHWARZWALDES Bad Neudorf LANDSCHAFTS- UND KuLTURVIELFALT Bergzabern Bruchsal Kandel 5 Schweigen- Wörth Rechtenbach Der Westweg ist der älteste und mit seinen 285 km auch der Karlsruhe Der Mittelweg führt den geübten Wanderer auf seinen 233 km Bretten längste der drei vom Schwarzwaldverein gestalteten, markierten FRANK- über die mittleren Höhenlagen durch urwüchsige Wälder und REICH 8 und laufend gepflegten Höhenwege durch den Schwarzwald. Dummers- unberührte Natur. -

Naturerlebnis Monbachschlucht

Erlebniswanderungen und Freizeittipps im Monbachtal Bad Liebenzell Adventure treks and leisure activities in the Monbach Valley Bad Liebenzell Naturerlebnis Monbachschlucht Experience Nature in the Monbach Gorge Naturerlebnis im Experience Nature in the Monbach Valley Monbachtal As a nature and landscape reserve, the Monbach Valley is one of the Das Monbachtal zählt als Natur- und highlights in the northern Black Forest and worth a visit at any time of Landschaftsschutzgebiet definitiv zu den the year. As soon as you reach the Valley of the Monbachtal, you will be Highlights im Nördlichen Schwarzwald und ist able to leave day-to-day life behind and immerse yourself in a world of leisure and regeneration. zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert. Sobald © Locher Fotodesign & Manufaktur man das Monbachtal erreicht hat, kann man den Alltag hinter sich lassen und in eine Welt der Freizeit und Erholung Narrow paths lead through the wilderness of the Monbach Gorge, eintauchen. along overturned tree trunks, past lush river meadows, glistening creeks, wild rock formations and a real waterfall. The Monbach creek Die wilde Monbachschlucht führt über schmale Pfade, umgestürzte may be crossed by stepping on moss-covered boulders – unaware hikers Baumstämme, vorbei an sattgrünen Flussauen, glitzernden Bächen, might risk wet feet. The hikes through the gorge are a genuine encounter wilden Felsformationen und einem echten Wasserfall. Den Monbach with nature – a vegetation that could well be called „Swabian Jungle“. quert man über moosbewachsene Felsbrocken - Wer an manchen Even in midsummer there is a cool and humid climate here. Stellen nicht aufpasst, läuft Gefahr nasse Füße zu bekommen. Die Wanderungen durch die Schlucht sind ein echtes Naturerlebnis – Eine There is only one reason not to go: Flood! Vegetation, die man durchaus „Schwäbischen Urwald“ nennen könnte. -

Der Schwarzwaldverein Zu Gast Im Hegau Der Heimatbegriff Auf Dem Prüfstand 147

E 6246 3/2016 Schwarzwaldbahn- Erlebnispfad 2016 Mit dem Baden-Württemberg-Ticket zum Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Entdecken Sie Deutschlands einzigartigen Eisenbahn-Erlebnispfad rund um Triberg! 5 5 5 5 Das erwartet Sie: 2 faszinierende Panoramatouren, 16 interaktive Erlebnisstationen und als Höhepunkt die spektakuläre Aussichts- plattform mit dem grandiosen Vierbahnenblick Mehr unter www.schwarzwaldbahn-erlebnispfad.de Heimat, oh Heimat Mehr erleben mit dem Baden-Württemberg-Ticket für nur 23 Euro Aktives Aneignen macht die Welt zur Heimat und 5 Euro je Mitfahrer. Mit persönlicher Beratung für 2 Euro mehr Weitere Informationen: www.bahn.de/bwt Eine gemeinsame Zukunftsvision entwickeln Einmalige Chance zum Mitgestalten beim Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 2030“ Eschentriebsterben – eine tödliche Gefahr für den Weltenbaum? Differenziertes Vorgehen ist notwendig Wir fahren für: DB-BW_SB-Anz-SWB-EP-2016-213x303mm-RZ.indd 1 29.02.16 15:12 INHALT Aktives Aneignen macht die 147. Hauptversammlung und Welt zur Heimat Jubiläum in Engen Seite 5 Seite 26 HEIMAT AUS DEM VEREIN 5_ Heimat, oh Heimat 24_ Eine gemeinsame Zukunftsvision entwickeln Aktives Aneignen macht die Welt zur Heimat Einmalige Chance zum Mitgestalten beim Zukunftsprozess „Schwarzwaldverein 2030“ 8_ Wie Heimatgefühle entstehen Für die Amerikanerin Judith Runte ist der 25_ Unsere Zukunft im Schwarzwaldverein mitgestalten Südschwarzwald zur Heimat geworden Einladung zu den Regionalkonferenzen 9_ Was zum Kuckuck ist Heimat? 26_ Der Schwarzwaldverein zu Gast im Hegau Der Heimatbegriff -

Der Ostweg Führt Weg Und Dem Mittelweg Zählt Der Ostweg Zu Den Be- Von Der Goldstadt Pforzheim Am Schwarzwaldnord- Kanntesten Fernwanderwegen Im Schwarzwald

WISSENSWERT Zusammen mit dem West- LANDSCHAFTLICH Der Ostweg führt weg und dem Mittelweg zählt der Ostweg zu den be- von der Goldstadt Pforzheim am Schwarzwaldnord- kanntesten Fernwanderwegen im Schwarzwald. Sein rand sanft das Würmtal hinauf. Durch das abenteuerli- Markierungszeichen ist die schwarz-rote Raute. Von che Monbachtal gelangt der Wanderer an die Nagold. Pforzheim aus erreicht der Wanderer nach rund 245 Über Höhen und Täler des Nordschwarzwalds erreicht Kilometern Wegstrecke Schaffhausen in der Schweiz. der Weg bei Alpirsbach die Kinzig und erschließt in der Folge die Hochebene der Baar. Der Ostweg überquert die Donau, führt entlang der Wutachflühen nach Stüh- ETAPPEN UND ÜBERNACHTUNG Der lingen und schließlich zu seinem Ziel am Hochrhein. Ostweg kann je nach Ambition in zehn bis zwölf Tages- etappen erwandert werden. Anders als der Westweg streift der Ostweg zahlreiche Ortschaften und Städ- WANDERKARTEN Auf dem Ostweg, mit te, die zu Besichtigungen und Übernachtung einladen. seiner schwarz-roten Raute, ist man auch ohne Wan- WER HAT‘S ERFUNDEN? Folgende Einteilung der Etappen bietet sich an: derkarte nicht gleich verloren. Zum Aufsuchen von Übernachtungsmöglichkeiten abseits des Weges oder Etappe 1: Pforzheim – Bad Liebenzell (25 km) DER SCHWARZWALDVEREIN! einfach für die Freude am Planen empfehlen sich die Etappe 2: Bad Liebenzell – Oberhaugstett (21 km) Wanderkarten des Schwarzwaldvereins. Etappe 3: Oberhaugstett – Pfalzgrafenweiler (22 km) Das Karten-Set für den Etappe 4: Pfalzgrafenweiler – Freudenstadt (17,5 km) Ostweg bietet vier Im Jahr 1903 wurde der Ostweg als einer der ersten Etappe 5: Freudenstadt – Alpirsbach (22,5 km) Freizeitkarten im Schwarzwälder Höhenwege durchgehend vom Schwarz- Etappe 6: Alpirsbach – Schramberg (19 km) Maßstab 1:50.000 waldverein markiert. -

Ausgabe 2/2018

E 6246 2/2018 Der Wald über den Wolken Auf dem legendären Westweg von Pforzheim nach Basel Schwarzwaldverein trifft auf schwarzen Degenfisch Perfekte Tage auf der Blumeninsel Madeira Der Trüffelpionier Wie der Trüffel in den Weinberg kam WANDERNINHALT MITGLIEDER HABEN VORTEILE AUSZUG AUS UNSEREM ANGEBOT: WWW.SWVSTORE.DE Der Pionier des Westweges Das Schwarzwälder Freilichtmuseum starb vor 100 Jahren Vogtsbauernhof am Beginn einer neuen WANDERRUCKSACK DEUTER Seite 14 Ära, Seite 34 . Volumen: 25 l . Aircomfort-System FERNWEGE HEIMAT . Bauchgurt mit Ventilationspads WANDERKARTEN . anatomisch geformte Schulterträger . Hotzenwald . Südl. Markgräflerland 5_ Der Wald über den Wolken mit Soft Edge Kanten 30_ Reich beschenkt . Hochschwarzwald . Albtal Auf dem legendären Westweg von Pforzheim nach Basel . 2 Deckelschließen . Schuttertal . Wutachschlucht Der Bauerngarten auf dem Lienberg ist ein . Deckelfach . Renchtal/Ortenau . Hegau 8_ Albsteig Südschwarzwald Gemeinschaftsprojekt von Mutter und Sohn . 2 Netzseitentaschen . Oberes Enztal . Westlicher Bodensee Vier Mädels im Auf und Ab des Hotzenwalds 32_ Der Trüffelpionier . feste Vortasche . Mittleres Kinzigtal . Schwarzwald-Baar Wie der Trüffel in den Weinberg kam . Wanderstockhalterung . Klettgau-Wutachtal . Nördliches Markgräflerland 10_ „Ein Leuchtturmprojekt im Wandertourismus“ . integrierte Regenhülle . Hornisgrinde . ZweiTälerLand Vor zehn Jahren entstand der Schluchtensteig 34_ Das „Schlössle von Effringen“ öffnet die Tür in den Farbe: kiwi-papaya mit Vereinslogo . Breisgau Kaiserstuhl -

Über Dem Münstertal5 Eintauchen Ins Urechte Leben

über dem Münstertal5 eintauchen ins urechte Leben 6 bei Todtnau7 1000 tiefe Gründe Fernwanderwege S. 12 Der Schluchtensteig Themen- wanderwege S. 18 S. 22 Wegweiser Schwarzwald S. 10 Wander-Guides Der Westweg S. 24 S. 16 Qualitätswege S. 20 8 Wander- und Nordic Walking Einkehrziele Wanderorte S. 28 S. 72 S. 30 Aussichtstürme S. 73 Winterwandern S. 29 GPS-Touren Gastgeber im und Geocaching Schwarzwald S. 26 S. 65 beim Blauen9 Ideal gedacht: Eine einheitliche Beschilderung führt Sie, wo immer Sie hinwollen. Ihre Aufgabe: Entschei- den, welche der vielen Wege Sie gehen wollen. Ent- deckungen sind garantiert. Zu Fuß ins Glück Rund 300 Wegewarte des Schwarzwaldver- Schwarzwaldverein als Aussichtstürme auf Schwarzwald- eins betreuen heute fast 24.000 Kilometer Wegbereiter höhen, Schutzhütten, Ruhebänke, gibt Wanderwege in der Ferienregion Schwarz- Pfl anzenführer und Wanderkarten wald. In den letzten Jahren wurden beinahe Als 1906 in Karlsruhe der „Badische heraus und legt so den Grundstock alle nach einem einheitlichen und beispiel- Landesverband zur Hebung des für das, was heute als eine der inten- gebenden Wegeleitsystem neu aus- Frem denverkehrs“ gegründet wurde, sivsten Erlebnis- und Wanderregio- geschildert: An allen Abzweigungen können konnte er auf einer soliden Vorar- nen Deutschlands gilt. Wanderer ablesen, wo sie sind, wie weit es beit aufbauen: Seit Mitte des 19. Jahr- zu den nächsten Zielen ist, in welcher Rich- hunderts hatten sich zahlreiche Bereits zu Beginn des 20. Jahrhun- tung und wie weit entfernt der nächste „Verschönerungsvereine“ um eine derts hatten die Mitglieder des ÖPNV-Anschluss liegt und natürlich wo man Erschließung der vielfältigen Natur- Schwarzwaldvereins schon die Fern- einkehren kann oder eine besonders schöne landschaft im Südwesten bemüht. -

Tgo Tgo Vvr Vvr Tgo Vgf Tgo Tgo Tgo

Riegel Troisfontaines Heng- Willgottheim Avenheim Kilstett Ritters- Oberkoll- St-Georges Hartzviller Hengwiller Rangen Mittelkurtz Michelbuch Hünerberg Laneuveville- Harreberg willer Salenthal Jetterswiller T.-Place de Walzfeld bach Schönbüch wangen lès-Lorquin la Marché Truchters- Kleinfrankenheim 204 Vendenheim Litzloch Ottersweier Neusatz- Bühl Bühlerhöhe/ Aspach Birkenwald Hohengœft Neugartheim heim Vendenheim eck Plättig 263 Saverne Zeinheim Willgott- Truchters- Saessols- Wingersheim Venden- Haguenau 72 268 Mem- Hessel- Baden-Baden Bühl Baden-Baden 245 391 Schwarzenbach- Forbach Cubolot Voyer Walscheid la Hoube Wintzenheim- Brumath Lauterbourg Freistett 23' Rheinmünster- Neusatz 27' Forbach-Gausbach Enzklösterle Wildbad 24' Breitenberg Ibigny Crastatt heim heim heim heimh Saverne 201 la Wantzenau 268 301 403 405 Schwarzach prechts- bach 702 22' 263 Bühlerhöhe/Plättig 263 stausee 585899 420 Romans-s- 231 Kochersberg Pfettisheim 132 Gams- Sasbachried 13' Schafhof 669 6' Rocher Allenwiller 404 Rheinbischofsheim- hofen Wald- 263 Hirschkoppff Fraquelfing Dabo willer 404 Ittlenheim Schners-Sc 13' Lampertheimperthe m 4' hurst 7135 265 246 246 SchrambergSc de Dabo 420 205 Behlenheim 12' Katholische Kirche Rhein- Ache steg Sand 246 249 g 850 Obersteigen heim 6' la Wantzenau Gebersberg 826 391 5'Herren- we MittelMittel-- Aichelberg Hofstett Neuweiler 134 405 r 27' 246 391 920 el Wasselonne Kuttolsheim 200 71 bischofsheihe m Groß- 265 391 itt Richeval Niderhoff Tour de 205 11' TER Ill 405 wies 7101 M enztal Foulcrey 207 Lauf rg GR 53 Diersheim -

Hüttenkonzeption Für Den Bereich Nordschwarzwald

Dieses Projekt wurde von der europäischen Kommission und dem Land Baden-Württemberg kofinanziert LANDKREIS LANDKREIS FREUDENSTADT RASTA T T Hüttenkonzeption für den Bereich Nordschwarzwald 01.06. 2004 REPPEL + PARTNER Beratungsgesellschaft mbH KARLSBURGSTRASSE 2 76227 KARLSRUHE - DURLACH INSTITUT FÜR TOURISMUS- UND TEL: 0 721 / 7 90 80 -60, FAX: 7 90 80 -77 KURORTEBERATUNG, INTERNET: www.Reppel.de FREIZEIT UND KULTURMANAGEMENT E-MAIL: [email protected] INHALTSVERZEICHNIS 1. ALLGEMEINES UND VORGEHENSWEISE............................................................. 2 2. SITUATIONSANALYSE................................................................................................ 5 2.1 PROJEKTGEBIET ........................................................................................................... 5 2.2 BESTANDSANALYSE.................................................................................................... 8 2.2.1 Verteilung der Hütten.................................................................................................................. 9 2.2.2 Anbindung an Wanderwege..................................................................................................... 9 2.2.3 Öffnungszeiten.............................................................................................................................. 10 2.2.4 Zustand.............................................................................................................................................. 10 2.2.5 Übernachtungsmöglichkeiten............................................................................................. -

Das Wandern Ist Des Touristen Lust

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Samstag, 9. August 2014 THEMA DES TAGES H I n T e R g R u n d Beliebte Wanderwege durch den Schwarzwald »Immer Hammer und Der Schwarzwald ist ein Wanderparadies mit vielen ausgeschilderten Fern-, Pre- mium- und Genießerwan- derwegen, wie zum Beispiel Nägel im Rucksack« dem berühmten Westweg (Foto). Diese Wege verlaufen Wegewarte des Schwarzwaldvereins im Dauereinsatz durch Weinberge oder über Berggipfel, durch Schluchten Von unserem Korrespondenten ■■Steigt■die■Arbeitsbe- band und Wanderinstitut, die oder über Panoramawege. K arl-Heinz zurbonsen lastung■auch■deshalb,■weil■ die Wege zertifizieren und Da hat der Rucksacktourist Wanderer■die■Rauten■als■ auch eigene Zeichen für Rund- die Qual der Wahl. Hier ei- as 23 000 km lange beliebte■Souvenirs■mitgehen■ touren und Genießerpfade ver- ne Auswahl der reizvollsten Wanderwegenetz im lassen? langen. Da entsteht schon mal Wanderrouten, die von den DSchwarzwald ist so dicht Schenk: Diebstahl und Van- Reibung. Mitgliedern des Schwarz- und perfekt ausgeschildert wie dalismus sind für uns kein gro- Seyl: Es geht nur noch um waldvereins ausgeschildert sonst nirgendwo in Deutsch- ßes Problem – trotz der 14 000 Optimierungen, um zum Bei- und gepflegt werden. land. Das ist das Verdienst Standorte mit 60 000 Wegwei- spiel die Qualität des Wegenet- der über 300 Wegewarte des sern und 200 000 Markierungs- zes anzuheben. Schwarzwaldvereins. Die soge- und Richtungszeichen. Schenk: Es gibt keinen gro- Rosenwanderweg nannten »grünen Engel« kont- Seyl: Die Rauten ver- ßen Wurf mehr. Etwas grund- rollieren, markieren und repa- schwinden nur vereinzelt, viel- legend Neues oder Innovati- osenliebhaber zieht es ins einzige Schwarzwälder Rosendorf Nöggenschwiel bei rieren seit vielen Jahrzehnten leicht auch deshalb, weil die- ves ist nicht zu erwarten. -

PDF Download

DAS WEGENETZ WEGEMARKIERUNG WER MACHT DENN SOWAS? Das Wegenetz des Schwarzwaldvereins kennt drei Kate- Wegweiser sind die Knotenpunkte des Wegenetzes. Sie Der Schwarzwaldverein e.V. mit seinen 220 Orts- gorien, die mit unterschiedlichen Rauten markiert sind: finden sich überall dort, wo sich markierte Wege kreuzen. vereinen markiert ein flächendeckendes Wanderwegenetz Jedes Wegweiserblatt besitzt ein Standortfeld und ein mit einer Länge von rund 24.000 Kilometern im Schwarz- 1. Fernwanderwege sind durchgängig mit einem eigenen Zielfeld. Das Rautensymbol im Standortfeld ist unterwegs wald und den angrenzenden Landschaften. Rautensymbol markiert. Sie machen 3.000 Kilometer des als Markierungszeichen – insbesondere an jeder Weg- Gesamtwegenetzes aus. Beispiele: Wenn Sie das Wandern im Schwarzwald lieben und gabelung – zu finden und leitet bis zum nächsten Wegweiser. unsere Wegearbeit schätzen: Werden Sie Mitglied in Westweg Schluchtensteig Gäurandweg Der im Zielfeld zuerst genannte Eintrag ist in der Regel der einem unserer Vereine vor Ort. Wir freuen uns auf Sie! nächste Wegweiserstandort. 2. Regionale Wanderwege ergänzen das Netz der Fern- wanderwege und verbinden bekannte Orte und Land- Standortfeld: Name des Standortes mit Höhe ü.N.N. SCHWARZWALDVEREIN. schaften. Sie sind mit der blauen Raute markiert. Ihr Anteil Standortname = Rettungspunkt! am Wegenetz beträgt 2.500 Kilometer. SchwarzwaldvereinSchwarzwaldverein e.V.e.V. WANDERWEGE GipfelblickGipfelblick 2,22 km Wiesenkopf 1,4 km WIR MACHEN DAS! Winterhalde AAnn der Halde 3,5 km 383 m Halle 2,5 km Die blaue Raute markiert regionale Wanderwege. SonnenmättleSonnenmättle 4,5 km Festplatz 4,5 km BahnhofB 10,5 km Oberdorf 11,5 km Naturpark Südschwarzwald DES SCHWARZWALDVEREINS Schwarzwaldverein e.V. OrtsmitteO 0,6 km HeueckH 3,5 km 3.