Der Wandel Der Flora Um Wernigerode Seit FW SPORLEDER

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Michael Hahn Halberstädter Weg 23 38871 Darlingerode

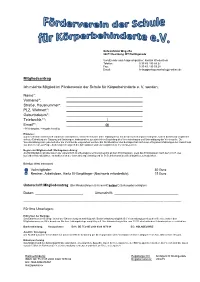

Oehrenfelder Weg 25a 38871 Ilsenburg, OT Darlingerode Vorsitzende und Ansprechpartner: Kerstin Wiedenbein Telefon: 0 39 43 / 90 59 27 Fax: 0 39 43 / 90 59 28 Email: [email protected] Mitgliedsantrag Ich möchte Mitglied im Förderverein der Schule für Körperbehinderte e. V. werden. Name*: Vorname*: Straße, Hausnummer*: PLZ, Wohnort*: Geburtsdatum*: Telefon-Nr.**: / Email**: @ * Pflichtangabe, **Angabe freiwillig Hinweise: Durch seine/ihre Unterschrift erklärt der Antragsteller, stellvertretend bei unter 18jährigen für ihn der/die Erziehungsberechtigte/n, seinen Beitritt und verpflichtet sich zur Einhaltung der Satzung und Ordnungen, insbesondere zur pünktlichen Bezahlung des Vereinsbeitrages und Unterstützung der Vereinsziele. Die Vereinssatzung kann jederzeit über die Vorsitzende eingesehen werden. Ein Nichtbezahlen des Beitrages hat nach zwei erfolglosen Mahnungen den Ausschluss aus dem Verein zur Folge. Änderungen bezüglich der Adressdaten sind unverzüglich dem Verein mitzuteilen. Beginn der Mitgliedschaft / Beitragsberechnung: Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Unterschrift. Die Beitragsberechnung beginnt ab dem Eintrittsdatum. Liegt das Eintrittsdatum nach dem 01.07. des laufenden Kalenderjahres, so halbiert sich der Jahresbeitrag einmalig und ist im Beitrittsmonat des Beitrittsjahres zu begleichen. Beiträge: (bitte ankreuzen) Vollmitglieder: 30 Euro Rentner, Arbeitslose, Hartz IV-Empfänger (Nachweis erforderlich): 15 Euro Unterschrift Mitgliedsantrag: (Bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten) -

Kurier Darlingeröder

DARLINGERÖDERKURIER Eine Zeitung für Darlingerode Herausgeber: Förderverein zur Pflege der Heimatgeschichte und des Brauchtums Darlingerode e.V. - Redaktionsteam 69. Ausgabe, Redaktionsschluss 16.12.2017 erscheint vierteljährlich seit 07/2000 Adventsmarkt in Darlingerode Am 09.Dezember 2017 fand in Darlingerode der erste Ad- furcht. Das Spektakel um den Weihnachtsmann war auch ventsmarkt statt. In und um die für die Eltern spannend. Als es dann dunkel wurde, kam der Laurentiuskirche sollte es für alle komplette Charme des Adventsmarktes zum Tragen. Viele Besucher ein schöner Nachmittag kleine Lichterketten auf dem Gelände vermittelten Gemüt- werden. Zuvor wurden einige Wo- lichkeit und eine weihnachtliche Atmosphäre. Die beiden chen vorher eigens dazu Ver- Verkaufsstände, die rechts und links der großen alten Linde kaufsbuden im Schwedenlook an- standen, wurden gut angenommen. Stellenweise gab es gefertigt und aufgestellt, eine lange Schlange um die Versorgung mit Glühwein. Am Weihnachtsbäume geschlagen frühen Morgen des 09.Dezember trafen Darlingerode wie- und ordentlich zur Versorgung der starke Sturmböen. Die Veranstalter, die Kirchengemein- eingekauft. Um 15.00 Uhr war die de und der Heimatverein, fürchteten, dass der Wind das Laurentiuskirche bis auf den letz- Fest scheitern lassen könnte. Jedoch beruhigte sich das ten Platz besetzt. Die Kinder führ- Wetter gegen ten ein weihnachtliches Theater- Nachmittag. stück auf, das von der Außerdem Gemeindepädagogin Dagmar gab es ein Foto: W.Böttcher Lehmann mit ihnen einstudiert kleines Zelt wurde. Bereits am Vormittag richteten fleißige Helfer eine zum Schutz große Kaffeetafel in der Kirche ein. An Kuchenspenden war gegen den kein Mangel! Nach der Theateraufführung gab es deshalb kalten Wind, reichlich an verschiedenen Kuchen und heißen Kaffee. -

Satzung Über Die Festlegung Der Schulbezirke Und Schuleinzugsbereiche Für Allgemeinbildende Schulen in Trägerschaft Des Landkreises Harz Vom 07.02.2020)

(Lesefassung – beinhaltet die 1. Änderung zur Satzung über die Festlegung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche für allgemeinbildende Schulen in Trägerschaft des Landkreises Harz vom 07.02.2020) Satzung über die Festlegung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche für allgemeinbilden- de Schulen in Trägerschaft des Landkreises Harz Zur Festlegung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche für allgemeinbildende Schulen in Träger- schaft des Landkreises Harz hat der Kreistag des Landkreises Harz gemäß der §§ 8 Abs. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 41 Abs. 1 und 2 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 2013 (GVBl. LSA S. 68) in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 27.01.2016 folgende Satzung beschlossen: § 1 Allgemeines (1) Für die allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Harz werden entsprechend § 41 Abs. 1 und 2 SchulG LSA Schulbezirke bzw. Schuleinzugsbereiche eingerichtet. (2) Die Schulbezirke bzw. die Schuleinzugsbereiche regeln die verbindliche Zuordnung der im Be- reich des Landkreises Harz wohnhaften Schülerinnen und Schüler zu den für den Schulbesuch zuständigen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Harz. Über Ausnahmen entscheidet die Schulbehörde gemäß § 41 Abs. 1 Schulgesetz Land Sachsen- Anhalt. § 2 Schulbezirke der Sekundarschulen (1) Der Landkreis Harz legt die Schulbezirke für Sekundarschulen -

Gänsehaut Pur Beim MDR Harz Open Air 2017 Ser Gänsehautcharakter Vorprogrammiert War

Haus Oehrenfeld Mittendrin Die Themen im Überblick Zu Besuch bei Heiko Baczyski Frau Heyder stellt sich vor Heiko stürzte im April 2016 so Rocken bis der Arzt kommt - schwer, dass trotz Operationen und RockHarz Festival 2017 Reha-aufenthalten die körperliche Gänsehaut pur beim MDR Beeinträchtigung zunahm. Da er Harz Open Air selbst merkte, dass er die alltägli- Geschenke der Hoffnung chen Aufgaben im Haushalt nicht Seifenkistenrennen 2017 mehr bewältigen kann, verständigte 6970 Mark und gefühlte 60 er seine Schwester, die ihm letzt- Kilo—ein Besuch im Fern- sehmuseum endlich bei der Suche eines Heim- Der im März gebürtige Nauendorfer platzes half. Herr Baczynski fährt Herzlichen Glückwunsch ist seit Geburt an körperlich beein- gern spazieren, besucht die Cafete- 3.10 Hr. Lemme trächtigt und wohnt seit Juli 2017 ria im Haus, spielt leidenschaftlich 13.10. Fr. Zeddel auf dem Wohnbereich VIII. Jan gern Schach oder arbeitet engagiert Heiko hat im Jahre 1982 die schuli- am PC, wo er programmiert. Er sche Laufbahn erfolgreich beendet wünscht sich für die Zukunft, dass und im Anschluss eine Ausbildung er mit vielen Dingen seines „alten“ als Wirtschaftskaufmann absolviert. Lebens abschließen kann, um hier In seinem Beruf hat er gern und ge- neu zu beginnen. Er möchte so gut wissenhaft gearbeitet. Herr es geht selbstständig werden und hat Baczynski heiratete im Wendejahr hier auch Rückhalt in seiner neuen seine Frau, wobei beide jedoch kin- Freundin gefunden, mit der er wie derlos blieben. 2001 bauten beide er selbst sagt: „hoffentlich lange ein Haus zusammen. Doch dann zusammen bleibt“. schlug das Schicksal zu und Jan (F. Böttner) Herzlichen Dank An dieser Stelle möchten sich Heiko sondern auch das Konzertgeschehen Baczynski und Christiane Bonin recht weckte bei Beiden Begeisterung pur. -

Gastgeberverzeichnis 2018 C D Crolastraße B3/B4 Darlingeröder Straße D5 GÜTESIEGEL Ankommen

Straßenverzeichnis Straßenverzeichnis KLASSIFIZIERUNG Ilsenburg Ortsteil Drübeck Hotelklassifi zierung DEHOGA Zimmerklassifi zierung DTV A A ILSENBURG Apfelweg A3 Am Kamp C5 Luxus Erstklassiger Komfort Zusatz S Superior Auf der See B2 Am Thie C4/C5 First Class Gehobener Komfort Spitzenbetrieb innerhalb einer Kategorie Alte Gartenstraße A1 Am Schützenhaus C4/D4 Die herzlichsten Gastgeber im Harz Komfort mit besonders hohem Dienstleistungsmaß. Alte Schmiedestraße A3 Am Osttor D6 Guter Komfort Blaue-Stein-Straße C1 B Standard Mittlerer Komfort Buchbergtraße C1/C2 Backhausgasse C5 Tourist Einfacher Komfort Gastgeberverzeichnis 2018 C D Crolastraße B3/B4 Darlingeröder Straße D5 GÜTESIEGEL Ankommen . Entspannen . Genießen D F Damaschkestraße B3/B4 Forstweg C5 Qualität mit Flair und Siegel F H Alle Flair Hotels erfüllen mindestens die 3-Sterne-Klassifi zierung des Deutschen Hotel- und Gast- Faktoreistraße B2 Hauptstraße C5 stättenverbandes DEHOGA. Friedensstraße A2/A3 I G Ilsenburger Straße C4/C5 Gütesiegel ServiceQualität Deutschland Goetheweg B4 K Hotels mit Qualitätsmanagementsystem zur Überprüfung und Verbesserung der Servicequalität. Grüne Straße B2 Klostergarten C5 H Kirschberg D5 Hagenbergstraße B3 Kutschweg D5 Harzburger Straße A2/B2 Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland Kinder unter 16 Jahre L Gütesiegel für wanderfreundliche Gastgeber (nach den Kriterien des Deutschen Heinrich-Heine-Straße B3/4 Lindenallee E5 Hochofenstraße B3 Wanderverbandes). Kurtaxe frei O I Oehrenfelder Straße D5 Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Klassifi -

Haus Oehrenfeld Mittendrin

Haus Oehrenfeld Mittendrin Die Themen im Überblick Zu Besuch bei Thomas Voss Der gebürtige Wernigeröder ist nem Berufsleben hat Thomas auch Sportlich, sportlich schon viele Jahre für das Haus Oeh- unzählige Hobbies zum Ausgleich. Lachen erlaubt renfeld tätig. Thomas hat es uns Er werkelt gern in seinem Garten, Tänzchentee mit DJ Cogni auch genau ausgerechnet, insgesamt fährt Fahrrad, geht ins Fitnessstudio Theater-AG sind es schon 10 Jahre und 8 Mona- und kümmert sich liebevoll um sei- Zu Besuch bei Martin Luther te. Derzeit erstreckt sich sein Wir- ne Katzen. KUBB– Geschicklichkeit pur kungsbereich in der Wohngruppe Neu-Neuer-Alte Kaufhalle Persönlich wünscht Thomas sich „Spielberg“ als Nachtwache. Nach Bundes-Teilhabe-Gesetz und seiner Familie eines: Gesund- seinem erfolgreichem Schulab- heit. Und wie er selbst sagt: „Viele 458,5 m Barrierefreiheit schluss begann er eine Ausbildung schöne Erlebnisse mit dem Nach- Herzlichen Glückwunsch als Rettungsassistent. In diesem Be- wuchs der Familie.“ 3.06. Frau Nötzel ruf hat er auch einige Jahre gearbei- (F. Böttner) 3.06. Frau Amarell tet, bevor er sich letztendlich zur weiteren Ausbildung zum Alten- pfleger entschied. „Nach Tätigkei- ten auf verschiedenen Wohnberei- chen im Haus, bin ich seit 1.4.2017 im Nachdienst im Spielberg tätig. Diese Arbeit macht mir sehr viel Freude. So kann es bleiben.“, ent- gegnete uns Herr Voss. Neben sei- Theater-AG wird ins Leben gerufen „Theater, Theater, der Vorhang geht herzlich eingeladen. Fortan wird sich auf, dann wird die Bühne zur Welt!“ die Thatergruppe dann immer mon- Und genau das soll in Zukunft das tags von 13.30– 15.30Uhr treffen. -

PEP Name Größe Quelle Jahr Faunistische Erfassungen Floristische Erfassungen CD Nr

Naturschutzgebiete (NSG) PEP Name Größe Quelle Jahr Faunistische Erfassungen Floristische Erfassungen CD Nr. Reg.-Nr. (Code) in ha Wirbeltiere Wirbellose Pflanzen Vegetation 232 Akazienberg und Alte Fuhne 89,70 Schutzwürdigkeitsgutachten für das geplante NSG 1996 Vögel, Lurche, Heuschrecken, x X NSG0275 (geplant) Akazienberg. – 1996. – 30 S. – Anl. Kriechtiere Käfer 1 Albrechtshaus 63,95 Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet 1996 Vögel, Lurche Gefäßpflanzen, x X NSG0026 (NSG) „Albrechtshaus“: (überarbeiteter Entwurf, Stand Moose Januar 1996). – 1996. – 56 S., 12 Anl. 189 Alte Elbe bei Bösewig 358,75 Pflege- und Entwicklungsplan und 2000 Vögel, Lurche, Weichtiere, Gefäßpflanzen x X NSG0102 Schutzwürdigkeitsgutachten für das Naturschutzgebiet "Alte Kriechtiere Heuschrecken, Elbe bei Bösewig" (Landkreis Wittenberg / NSG0102D). – Käfer, Libellen, 2000. – 174 S. – Anl. Schmetterlinge 2 Alte Elster und 212,00 Pflege- und Entwicklungsplan: Schutzwürdigkeitsgutachten 1995 Säugetiere, Vögel, Weichtiere, Gefäßpflanzen x X Rohrbornwiesen NSG0175 für das einstweilig sichergestellte Naturschutzgebiet „Alte Lurche, Heuschrecken, Elster und Rohrbornwiesen“ bei Premsendorf (Landkreis Kriechtiere Libellen, Wittenberg). – 1995. – 127 S. Schmetterlinge 59 Alter Stolberg – Thüringer Teil Klepzig, Heike: Vegetationskundliche Untersuchung der 1990 Gefäßpflanzen x X Totalreservat-Testflächen am Alten Stolberg bei Stempeda. – 1990. – 58 S. – 28 Abb. – 2 Tab. – Halle, Martin-Luther- Universität, Sektion Biowissenschaften, Dipl.-Arb. 280 Alter -

Europaradweg R1

Herzlich willkommen auf dem #Europaradweg R1 Sachsen-Anhalt Harz. Anhalt. Wittenberg. Fläming. Offizielles Handbuch Entdeckertipps & Veranstaltungshighlights Radfreundliche Unterkünfte & Serviceinformationen www.europaradweg-r1.net Buckow Berlin Der Europaradweg R1 in Deutschland Polen Niederlande Potsdam Erkner Vreden Münster Bad Belzig Stadtlohn Detmold Wernigerode Holzminden Goslar Staßfurt Dessau-Roßlau Warendorf Lutherstadt Wittenberg Höxter Einbeck Wörlitz Bernburg (Saale) Island Europaradweg R1 Wittenberg, durchquert dabei die Elbauen Reise durch die Vielfalt Europas im UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe Weitere Web-Tipps Schweden und taucht ein in den Naturpark Fläming. www.euroroute-r1.de Finnland Quer durch Europa, von der französischen In Potsdam und Berlin führt die Route www.r1-radweginfo.de Kanalküste bei Boulogne sur Mer bis nach entlang weltberühmter Sehenswürdigkeiten www.europaradweg-r1.net St. Petersburg St. Petersburg, durchquert der Europarad- und gelangt weiter östlich an die Oder- und weg R1 Frankreich, Belgien, die Niederlande, Wartheniederung in Polen. Norwegen Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Est- Hinter der Masurischen Seenplatte war- Estland Tartu land und Russland. Über Erweiterungen sind ten bei Kaliningrad einsame Ostseestrände zudem London und Helsinki zu erreichen. und die spektakulären Dünen der Kurischen Riga Lettland Mit dem Nordseewind im Rücken führt Nehrung. Weiter durch das Baltikum und der R1 durch Hanse- und Handelsstädte wie Estland findet der R1 schließlich in St. Pe- Klaipèda Brügge -

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt Sachsen- Landgericht Ahting Klaus Englisch Anhalt Dessau-Roßlau Französisch Spanisch Sachsen- Landgericht Halle Al-Azzawe Thair Arabisch Anhalt Englisch Polnisch Sachsen- Landgericht Bahnemann Britta Englisch 39108 Magdeburg Anhalt Magdeburg Sachsen- Landgericht Bangieva Marina Englisch 39126 Magdeburg Anhalt Magdeburg Spanisch Sachsen- Landgericht Bannert Margot Englisch 39104 Magdeburg Anhalt Magdeburg Cäcilie Französisch Sachsen- Landgericht Behrend Carsten Englisch 38486 Klötze Anhalt Stendal Russisch Tschechisch Sachsen- Landgericht Beilich Hans Reiner Englisch 39120 Magdeburg Anhalt Magdeburg Sachsen- Landgericht Halle Beyme Karen Englisch 06120 Halle Anhalt Französisch Sachsen- Landgericht Bigall Julia Englisch 39175 Heyrothsberge Anhalt Magdeburg Spanisch Sachsen- Landgericht Halle Block Nadiya Englisch 06295 Eisleben Anhalt Russisch Sachsen- Landgericht Bombitzki Katrin Englisch 39108 Magdeburg Anhalt Magdeburg Französisch Sachsen- Landgericht Bornholdt Walter Arabisch 39130 Magdeburg Anhalt Magdeburg Englisch Sachsen- Landgericht Bosse Klaus Dieter Englisch 38836 Aue-Fallstein Anhalt Magdeburg Französisch Sachsen- Landgericht Bozeva Edda Englisch 39112 Magdeburg Anhalt Magdeburg Französisch Sachsen- Landgericht Büchner Julia Englisch 39167 Irxleben Anhalt Magdeburg Französisch Sachsen- Landgericht Halle Chapman Thurid Englisch 06130 Halle Anhalt Sachsen- Landgericht Halle Chernovol Olesya Englisch 38855 Wernigerode Anhalt Russisch Sachsen- Landgericht Conradi Stefanie Englisch 39108 Magdeburg Anhalt Magdeburg Spanisch -

Kurier Darlingeröder

DARLINGERÖDERKURIER Eine Zeitung für Darlingerode Herausgeber: Kulturwerkstatt Darlingerode e.V. - Redaktionsteam 46. Ausgabe, Redaktionsschluss 16.10.2011 erscheint vierteljährlich seit 07/2000 Bürgermeister-Interview zum Jahreswechsel 2011/2012 Mehr als zwei Jahre nach der Fusion mit Ilsenburg… Bahr: Die gemeinsame Zukunft ist ausbaufähig und Mitte des Jahres waren es zwei Jahre, dass Darlingero- muss weiter gestaltet werden. Das bedarf bei allen Part- de zu Ilsenburg gehört. Unse- nern gleichermaßen Anstren- re Reporterin Uljana Klein hat gung. für den "Darlingeröder Kurier" Loeffke: Mit Sicherheit gibt es bei Denis Loeffke, Bürger- viele kleine Schritte für weitere meister der Stadt Ilsenburg, positive Veränderungen. Die und Dietmar Bahr, Ortsbür- Praxis zeigt, dass zum Beispiel germeister von Darlingerode, die Tätigkeit der Gemeindear- nachgefragt, wie die Annäh- beiter durch die Bündelung der rung von Darlingerode und Kräfte noch effizienter werden Ilsenburg aus kommunalpoliti- kann - auch wenn es zunächst scher Sicht zu bewerten ist. erklärter politischer Wille war, Mehr als zwei Jahre ist die alle Personen in ihrem bisheri- Fusion zwischen Darlingerode und Ilsenburg nun be- gen Arbeitsumfeld zu belassen. reits her. Wie sieht Ihre erste Zwischenbilanz aus? Geben Sie uns einen Ausblick auf Ihre nächsten Vor- Antwort Dietmar Bahr: Ich glaube, der Zeitraum ist haben? noch zu kurz und hoffe, dass in künftigen Jahren eine posi- Bahr: Zwei Vorhaben möchte ich besonders nennen: tive Bilanz gezogen werden kann. Der zweite Bauabschnitt der Dorfstraße soll bald abge- Antwort Denis Loeffke: Aus meiner Sicht fällt das Fazit schlossen werden. Zudem hat Darlingerode in Sachen eindeutig positiv aus. Alle großen Vorhaben sind zu Ende Energieeinsparung die Vorreiterrolle eingenommen und im geführt und neue Projekte nahtlos begonnen worden. -

Landkreis Harz Sportprojekttag Der Gundschulen Am 13.06.2019 in Quedlinburg - Moorberg Ergebnisliste 17.06.2019 / 11:25

Ergebnisliste Landkreis Harz Sportprojekttag der Gundschulen am 13.06.2019 in Quedlinburg - Moorberg Ergebnisliste 17.06.2019 / 11:25 Wettkampfübersicht Kinder M11 Kinder M10 Männliche Kinder U10 Kinder M09 Kinder W11 Kinder W10 Kinder W09 VERANSTALTUNGSBERICHT Kinder M11 50 m M11 13.06.2019 Finale 1.Munzke, Marc 2008ST GS Diesterweg Wernigerode 7,93sec. 2.Gronert, Lenny 2008ST Grundschule Derenburg 7,97sec. 3.Mente, Melvin 2008ST Grundschule Heinrichsplatz QLB 8,25sec. 4.Hayden, John Herbert 2008ST Grundschule Derenburg 8,58sec. Schlagball 80g M11 13.06.2019 Finale 1.Richter, Ole 2008ST GS Thomas Mann Darlingerode 39,30m 39,30 2.Röbbeling, Martin 2008ST Integrative GS Kleers 37,30m 37,30 3.Gabriel, Phillip 2008ST Marktschule Quedlinburg 36,80m 36,80 4.Hartrampf, MIka 2008ST Marktschule Quedlinburg 34,70m 34,70 5.Aldawoodi, Danial 2008ST GS Auf den Höhen Thale 34,48m 34,48 6.Mail, Murad 2008ST GS Martin-Luther Blankenburg 33,30m 33,30 7.Scholz, Julius Maximilian 2008ST Grundschule Derenburg 32,70m 32,70 8.Siecker, Benjamin 2008ST GS Geschwister Scholl Thale 31,80m 31,80 9.Freystein, Rocco 2008ST GS Diesterweg Wernigerode 31,30m 31,30 10.Munzke, Marc 2008ST GS Diesterweg Wernigerode 30,70m 30,70 11.Mente, Melvin 2008ST Grundschule Heinrichsplatz QLB 30,30m 30,30 12.Lehmann, Dominik 2008ST Grundschule Heinrichsplatz QLB 29,85m 29,85 13.Hayden, John Herbert 2008ST Grundschule Derenburg 29,40m 29,40 14.Friedrich, Louis 2008ST Grundschule Harzgerode 29,30m 29,30 14.Wöllmer, Pascal 2008ST Grundschule Gernrode 29,30m 29,30 16.Knoche, Alexander -

Pflege Mit Werten

AMTSBLATT DES LANDKREISES HARZ im Internet unter www.kreis-hz.de 21. April 2018 | Nr. 4/2018 | kostenlos an die Haushalte | Auflage 120.000 Exemplare Team der Integrationslotsen Schlosspark Ilsenburg gehört jetzt mit vier Frauen verstärkt zu den „Gartenträumen“ Halberstadt. Das Team der ehrenamtlichen Integrationslotsen im Land- Ilsenburg. Mit der feierlichen Übergabe der „Gartenträume“-Informations- kreis Harz wurde zum 1. April mit vier Frauen aus Osterwieck und Hal- tafeln nahm Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann den Schloss- berstadt verstärkt. Landrat Martin Skiebe berief am 26. März Renate Fink, park Ilsenburg am 6. April offiziell in das beliebte Tourismus-Netzwerk auf. Peggy Matzelt und Margaret Unmann (v. r.) und gratulierte gemeinsam mit Damit gehört die Parkanlage zu den neun bedeutenden historischen Gär- Koordinatorin Susanne Böttcher den ehrenamtlichen Integrationslotsen. ten und Parks, um die das Netzwerk erweitert wird. Durch die Erweiterung Sahir Safaya gehört ebenfalls zum Team und wurde am 3. April berufen. umfasst Sachsen-Anhalts „Gartenträume“ insgesamt 50 Parks und Gärten. mehr auf Seite 14 Aus dem Inhalt: Seite 3 Seite 7 Seite 15 Seite 17 Seite 21 Luftfahrmuseum ist Jubiläum: Babykalender Vorgestellt: Harzsparkasse unterstützt „Leuchtturm“ im Tourismus 10 Jahre Erlebnispädagogik jetzt mehrsprachig Bäder im Landkreis Harz Kreisportbund Pflege mit Werten Servicegesellschaft des Harzklinikum Pflege ist Vertrauenssache Dorothea Christiane Erxleben Lebensschatz – außerklinische Intensivpflege und Heimbeatmung