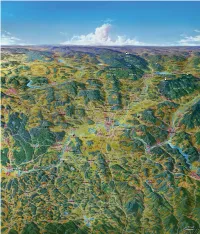

Umgebung Von Falkenstein

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Champions Weltweit Erfolgreich – Unternehmen Aus Dem Landkreis Cham

Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Gesamtausgabe CHAMpions Weltweit erfolgreich – Unternehmen aus dem Landkreis Cham | 1 www.landkreis-cham.de Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Industrie Stoll electronic GmbH Seite 16, 17 Tischer-Fahrzeugbau GmbH Seite 18, 19 Otto Beier Waffelfabrik GmbH Seite 20, 21 FLABEG Seite 22, 23 A-Z Formen- und Maschinenbau GmbH Seite 24, 25 Feiner Betonwerk GmbH & Co. KG Seite 26, 27 Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH Seite 28, 29 Ludwig Schierer GmbH Seite 30, 31 p&s Maschinenbau GmbH Seite 32, 33 UVEX SPORTS GmbH & Co. KG Seite 34, 35 Schindler Fenster + Fassaden GmbH Seite 36, 37 DELTEC Automotive GmbH & Co. KG Seite 38, 39 LEONI Draht GmbH Seite 40, 41 ELOTEC Fischer Elektronik GmbH Seite 42, 43 CD-Lux GmbH Seite 44, 45 GS Lasertec GmbH Seite 46, 47 Zollner Elektronik AG Seite 48, 49 Metalltechnik Schießl Seite 50, 51 Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH Seite 52, 53 Kunststoffwerk Katzbach GmbH & Co. KG Seite 54, 55 Ingenieur-Software Dlubal GmbH Seite 56, 57 microart KG Seite 58, 59 Ensinger GmbH Seite 60, 61 Mühlbauer Maschinenbau GmbH Seite 62, 63 Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG Seite 64, 65 Gebhard Präzisionswerkzeuge GmbH Seite 66, 67 Höcherl & Reisinger Zerspanungstechnik GmbH Seite 68, 69 RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH Seite 70, 71 Stangl & Co. Präzisionstechnik GmbH Seite 72, 73 Herrmann AG Seite 74, 75 IFT-EDV Fröschl GmbH Seite 76, 77 SVT Schultze Verpackungen Tiefenbach GmbH Seite 78, 79 Möbel Vogl Seite 80, 81 KSF Grillgeräte GmbH Seite 82, 83 Florett GmbH Seite 84, 85 Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA Seite 86, 87 Rädlinger Unternehmensgruppe Seite 88, 89 GEBHARDT Logistic Solutions GmbH Seite 90, 91 Alpha Verteilertechnik GmbH Seite 92, 93 Bauer FHM GmbH Seite 94, 95 HOLZBODENWERK KROTTENTHALER GmbH & Co. -

Spaziergänge Und Wandern in Stamsried

Spaziergänge und Wandern in Stamsried Spaziergänge und Lehrpfade Für unsere kleinen und großen Spaziergänger finden sich verschiedene Lehrpfade. So führt der Walderlebnispfad rund um die Kürnburg. Hier lernt man den Wald mit allen Sinnen kennen. Nicht weit von der Volksmusikantengedenkstätte entfernt, findet man den Obstlehrpfad mit Streuobst, Kernobst, Wildobst und Beeren. Hier werden anhand von Schautafeln die einzelnen Obstbäume beschrieben. Der Botanische Lehrpfad beginnend im Schloßpark zeigt Ihnen auf 16 Schautafeln die unterschiedlichen Pflanzen und deren landwirtschaftliche Nutzung sowie die Geologie im Oberpfälzer und Bayerischen Wald. Im Schloßpark finden Sie außerdem den Stamsrieder “Kraftweg”. Hier können Sie spirituelle Kraft spüren und auftanken. An 18 Stationen können Sie die Energiefelder spüren und aufnehmen. Das Naherholungsgebiet Kirchbachaue unterhalb von Stamsried bietet neben dem Naturhoroskop des Keltischen Baumkreises auch einen Barfußweg, einen tollen Kinderspielplatz mit Bachlauf und eine Kneippanlage. Lage siehe im Ortsplan von Stamsried. Nähere Informationen erhalten Sie auch in der Tourist-Information, Tel: 09466-940121. Rundwanderwege um Stamsried Um die schöne Landschaft rund um Stamsried und den Golddörfern zu genießen, können Sie auf über 100 km gut markierten Wanderwegen wandern. Es bieten sich die Rundwanderwege Nr. 40 Thanried, Nr. 62 Asbach, Nr. 63 Hart, Nr. 64 zur Schwärzenburg, Nr. 65 Höferberg, Nr. 66 zur Rabmühle (Schrazelhöhlen), Nr. 67 Hilpersrieder Berg, Nr. 68 Riedbühl, Nr. 69 Kürnburg, Nr. 70 Sattelberg - Kettenberg, Nr. 71 Mühlberg und Nr. 82 Rannersdorf / Unterdeschenried an. Auch Nordic Walking Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sind um Stamsried ausgewiesen. Wenn Sie mal Nordic Walking kennen lernen möchten, dann können Sie auch von geschulten Walkern eine Einweisung erhalten. Für Feriengäste die gerne Fahrrad fahren möchten, können die vielen gut beschilderten Radwanderwege im gesamten Naturpark Oberer Bayerischer Wald empfohlen werden. -

Abschied Von Hektor Im Jahr 2012: Die Abkürzung Für Heimt, Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung Reduziert Sich Auf Hek

HARALD SCHUMNY Heimat Kultur Tourismus Wirtschaft Vereinschronik 2012 Kultur- und Heimatverein Fal- kensteiner Vorwald e.V. Kultur- und Heimatverein Falkensteiner Vorwald e.V. Gegründet am 14. September 1971 als „Heimatverein Falkenstein und Umgebung“ Abschied von Hektor im Jahr 2012: Die Abkürzung für Heimt, Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung reduziert sich auf HeK Vereinschronik Zusammengestellt von Prof. Dr. Harald Schumny 1. Vorsitzender seit dem 14. September 2002 Falkenstein im Dezember 2012 2 Abschied von Hektor im Jahr 2012: Die Abkürzung für Heimat, Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung reduziert sich auf HeK 12.01.2012 Außerordentliche Mitgliederversammlung des Kultur- und Heimatvereins zum Zwecke der Neuwahl eines 2. Vorsitzenden: Heinz Glashauser hat sich wieder zur Verfügung gestellt. Damit kann der Verein weiter existieren. 16.01.2012 Vorstandssitzung der AG Vorwald im Sommerkeller in Wiesent: Wiesent ist als elftes Mitglied der AG Vorwald beigetreten. 19.01.2012 Außerordentliche Mitgliederversammlung des Tourismusvereins der VG Falkenstein zum Zwecke der Neuwahl eines 1. Vorsitzenden sowie weiterer Beisitzer. Die Wahlen wurden abgebrochen, weil sich keine Kandidaten fanden. Ein letzter Versuch soll in etwa vier Wochen gestartet werden. 23.01.2012 Mitgliederversammlung der AG Vorwald in Brennberg, Gasthaus Wagner: 24.01.2012 Vorstellung Bilderrätsel 15. 30.01.2012 Vorstandssitzung des Vereins Naturpark Vorderer Bayerischer Wald in Roding, Rathaus. 02.02.2012 Gratulationsabordnung des Tourismusvereins beim 60. Geburtstag des Vorstandsmitglieds Rita Dengler, Gschwandnerhof, Michelsneukirchen. 02.02.2012 30. Vereinsauschusssitzung des Kultur- und Heimatvereins im Gasthof zur Post: Nahezu komplette Beteiligung; Position und Rolle des Vereins diskutiert. 09.02.2012 81. Kulturstammtisch im Gasthof zur Post in Falkenstein: Auslosung Bilderrätsel 15. 24.02.2012 Vorstellung Bilderrätsel 16. -

Amtsblatt Der Regierung Der Oberpfalz Nr.6/12.06.2006

B 7574 Seite 13 Regierung der Oberpfalz Amtsblatt 62. Jg. Nr. 6 / 12. Juni 2006 Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Cham und Inhaltsübersicht einer kreisangehörigen Gemeinde Kommunalverwaltung des Landkreises Cham über die Bekanntmachung der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Cham und einer kreisangehörigen Gemeinde des Errichtung und den Betrieb einer Landkreises Cham über die Errichtung und den Betrieb einer Landkreismusikschule Landkreismusikschule vom 15. Mai 2006 Az. 12-1443 CHA 4 .... 13 Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe der Gemeinden, eine öf- Bekanntmachung der regionalen Planungsverbände fentliche Musikschule zu errichten und zu betreiben (Art. 57 Abs. 1 Bekanntmachung des Regionalen Planungsverbandes der Gemeindeordnung GO -, BayRS 2020-1-1-I) wird nach Art. 7 Oberpfalz-Nord über die Planungsausschussitzung am ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit KommZG 23. Juni 2006 im Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee ............... 16 (BayRS 2020-6-1-I) zwischen Bekanntmachungen der Zweckverbände dem Landkreis Cham (im folgenden Landkreis genannt), vertreten Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung durch Herrn Landrat Theo Zellner, der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck für das Haushaltsjahr 2006 ............................................................................ 16 und Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Weiterentwicklung der Gemeinde Gleißenberg, des Luftkur- und Kneipp-Kurortes Kötzting zum vertreten durch Herrn Bürgermeister Josef Christl, Kneipp-Heilbad für das -

Stand März 1999

Stand Juni 2019 L I s t e der zugelassenen Installationsfirmen für Arbeiten an Wasserleitungen im Verbandsgebiet des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Chamer Gruppe Nr. Firmen Telefon / Telefax: Email Heigl GmbH 09974 / 9402-0 [email protected] 3. Trebersdorf/Am Moosbuckl 9, 93455 Traitsching 09974 / 9402-44 Koberger Haustechnik GmbH 09971 / 8932-0 [email protected] 6. Sudetenstraße 3, 93413 Cham 09971 / 8932-30 Stauber GmbH & Co. KG 09971 / 1671 [email protected] 9. Obere Regenstraße 13, 93413 Cham 09971 / 40650 Stoiber Anton GmbH 09944 / 305020 [email protected] 10. Schachendorf 3, 93413 Cham 09944 / 305021 Stoiber Willi GmbH 09467 / 710010 [email protected] 11. Woppmannsdorf 12, 93185 Michelsneukirchen 09467 / 710011 Elektro-Sanitär Max Wegscheider GmbH & Co. KG 09977 / 253 [email protected] 12. Zenchinger Straße 5, 93473 Arnschwang 09977 / 8199 Göttlinger Haustechnik GmbH & Co. KG 09971 / 79789 haustechnik-goettlinger @web.de 13. Tratweg 9, 93413 Cham 09971 / 40727 Haustechnik Kastl GmbH & Co. KG 09944 / 302249-0 [email protected] 16. Nasting 6, 93499 Zandt 09944 / 302249-25 Bauer Moderne Haustechnik, Bauer Markus 09971 / 861266 webmaster@bauer-moderne- 17. Chammünster/Bgm.-Hunger-Str. 8, Cham 09971 / 861267 haustechnik.de Schmidbauer GmbH Anlagenmechanik 09467 / 459 [email protected] 18. Chamer Str. 16, 93489 Schorndorf 09467 / 898 Rotter Ernst 09944 / 804 [email protected] 19. Kötztinger Straße 8, 93499 Zandt 09944 / 2863 Haustechnik Liegl 09944 / 305313 [email protected] 20. Wilhelmstraße 24, 93468 Altransberg 09944 / 305314 Artmann Michael 09467 / 1090 [email protected] 21. Straßberg 1, 93185 Michelsneukirchen 09467 / 710306 Bauer Edwin 09461 / 645 [email protected] 22. -

Endversion 16.Cdr

Domažlice Schönau Mrákov Kdyně Gaisthal Nemanice Čerchov Werneröd Altenschneeberg Tiefenbach 1042 m Oberviechtach Treffelstein Spielberg Haag Silbersee Česká Kubice Maxov Winklarn Perlhütte Všeruby Biberbach Kreuzfelsen B Gaishof Muschenried a Perlsee ye 938 m Dieberg Daberg ris Voithenberg ch Waldmünchen e S Hochabrunn W 639 m Neuaign Katzelsried chw 720 m a Fahnersdorf arzach Unterhütte rm Herzogau e Seugenhof Heinrichs- Englmannsbrunn Pfennigfelsen P Ast Grub Klammerfels Althütte a Großaign kirchen Hiltersried s Ösbühl t Dieterskirchen Kritzenast Moosdorf r Warzenried i t Kleinaign Kulz Rannersdorf z Stachesried Trosendorf Machtesberg Diepoltsried Schafberg Leming Zillendorf Drachensee Eschlkam Grassersdorf Hinterer Hiener Dachsriegel Brünst Prackendorf Thanstein 773 m 772 m Ritzenried Schwarzriegel Premeischl Sinzendorf Furth im Wald Aignhof 1079 m Neukirchen Hetzmannsdorf Döfering Grasmanns- b. Hl. Blut Schwarzwhirberg Schönthal Geigant Gleißenberg Schwarzenberg Dautersdorf Almosmühle Lixenried dorf Bärenriegel 706 m Rhan 1017 m Vordermais Rötz Flischbach Obernried Vorderer Hiener Lixendöfering Gschwand Oberrappen- Burgstall Mitteraschau Steegen Katzbach 780 m Nefling Schwarzenburg dorf 976 m B22 Ränkam Kröblitz Ried b. G. Unterrappendorf Eix Arnschwang end Degelberg n orfer See Hillstett g e Neunburg vorm Wald Schmitzdorf Sengenbühl b o Balbersdorf Gschieß H o h e n Bernried Löwendorf Marketsried Grafenkirchen Seebarn Döbersing Diendorf Chamb Madersdorf Habersdorf Grasfilzing Burg Saisting Lichteneck Stetten Schatzendorf Dalking Tretting -

A1200c 201141 46098.Pdf

Bayerisches Landesamt für Mit Bayern Statistik und Datenverarbeitung rechnen. Statistische Berichte Kennziffer AI2vj 1/2011 Einwohnerzahlen am 31. März 2011 Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern Herausgegeben August 2011 Bestellnummer A12003 201141 Einzelpreis 15,80 € Alle Veröffentlichungen im Internet unter www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen Kostenlos Kostenpflichtig ist der Download von allen Statistischen Berichten sind die links genannten Veröffentlichungen in (meist PDF- und Excel-Format) sowie von „Bayern gedruckter Form sowie die Druck- und Datei- Daten“ und „Statistik kommunal“ (Informationelle ausgaben (auch auf Datenträger) aller anderen Grundversorgung). Veröffentlichungen. Bestellung direkt im Internet oder beim Vertrieb, per E-Mail oder Fax. Newsletter-Service Für Themenbereich/e anmelden. Information über Neuerscheinung/en wird per E-Mail aktuell übermittelt. Impressum Statistische Berichte Vertrieb bieten in tabellarischer Form neuestes Zahlen- E-Mail [email protected] material der jeweiligen Erhebung. Dieses wird, Telefon 089 2119-205 soweit erforderlich, methodisch erläutert und kurz Telefax 089 2119-457 kommentiert. Internet www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen Herausgeber, Druck und Vertrieb Auskunftsdienst Bayerisches Landesamt für E-Mail [email protected] Statistik und Datenverarbeitung Telefon 089 2119-218 Neuhauser Straße 8 Telefax 089 2119-1580 80331 München © Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München 2011 Alle Veröffentlichungen oder Daten sind Werke im Sinne von § 2 Urheberrechtsgesetz. Die Verwen- dung, Vervielfältigung und/oder Verbreitung von Ver- öffentlichungen oder Daten gleich welchen Mediums (Print, Datenträger, Datei etc.) – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe gestattet. Sie bedarf der vorherigen Genehmigung bei Nutzung für gewerbli- che Zwecke, bei entgeltlicher Verbreitung oder bei Weitergabe an Dritte sowie bei Weiterverbreitung über elektronische Systeme und/oder Datenträger. -

Amtsblatt Für Den Landkreis Cham

Amtsblatt für den Landkreis Cham Nr. 12 Donnerstag, 29. März 2018 Inhalt Die Probe ist zum Zeitpunkt der Probenahme hinsichtlich Bekanntmachungen Landratsamt und Landkreis: der untersuchten Parameter bakteriologisch einwandfrei. • Wasserqualität der Kreiswerke Cham wird 31 Für die untersuchten chemischen Parameter liegen keine laufend untersucht Überschreitungen der Grenzwerte vor. Für die Indikator- • Einwohnerzahlen am 30.06.2017 33 parameter werden die Anforderungen eingehalten bzw. die Grenzwerte unterschritten. Die Korrosionsquotienten • Offenes Verfahren nach VOB/A; Generalsan- 33 DIN 12502 und DIN50930 S , S und S sind unauffällig. ierung Realschule Furth im Wald, BA III 1 2 Korrosionsquotienten nach DIN 12502 und DIN 50930: Sonstige Bekanntmachungen: S1: Die Wahrscheinlichkeit der ungleichmäßigen Flä- • Hinweis auf eine öffentliche Ausschreibung 33 chenkorrosion unter Ausbildung von Mulden- und Loch- nach VOB/A zur Erschließung des Bauge- fraß ist bei niedrig- und unlegierten sowie schmelztauch- biets „Am Hohen Graben 1“ in Walderbach verzinkten Eisenwerkstoffen gering, wenn S 1 < 0,5 ist. • Haushaltssatzung des Schulverbandes 34 S2: Die Wahrscheinlichkeit der selektiven Korrosion bei Hohenwarth-Grafenwiesen für das Haus- schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen (Austrag von haltsjahr 2018 zinkhaltigen Partikeln, Zinkgeriesel) ist gering, wenn S 2 <1 bzw.>3 oder die Nitratkonzentration < 20 mg/ l be- _______________ trägt. S: Die Wahrscheinlichkeit der Lochkorrosion in Warm- Wasserqualität der Kreiswerke Cham wird laufend wasserleitungen ist bei Kupfer und Kupferwerkstoffen untersucht gering, wenn S > 1,5 ist. Die Kreiswerke Cham, als Eigenbetrieb des Landkreises, Hinweis zu den berechneten Parametern Summe Tetra- fördern aus 8 Tiefbrunnen bei Neubäu jährlich eine 3 chlorethen + Trichlorethen, Summe PAK, Nitrat/50+ Nit- Trinkwassermenge von ca. 2,3 Mio. m . Davon werden rit/3: rund 50 % an die Endverbraucher im unmittelbaren Ver- Zur Berechnung werden die tatsächlichen analytisch sorgungsbereich geliefert. -

Mitteilungsblatt

Gemeinde Rettenbach MITTEILUNGSBLATT Gemeinde Rettenbach, Ortsteil Ebersroith Postwurfsendung an sämtliche Haushalte Ausgabe Dezember 2019 www.rettenbach.de Mitteilungsblatt der Gemeinde Rettenbach Aus dem Rathaus Gemeinde Rettenbach Öffnungszeiten im Rathaus Rettenbach Alois Hamperl Montag: 14.00-18.00 Uhr 1. Bürgermeister Mittwoch: 08.00-12.00 Uhr Schulstraße 2 Öffnungszeiten Wertstoffhof Rettenbach, Langauer Straße 11 93191 Rettenbach Di 16.00-19.00 Uhr Fr 14.00-18.00 Uhr Tel. 09462/910026 Fax 09462/910027 Die Sammelstelle in Ebersroith, Am Anger, ist ganzjährig für die [email protected] Anlieferung von holzigen Gartenabfällen und Grüngut geöffnet. (Wurzelstöcke dürfen nicht angeliefert werden.) www.rettenbach.de Beim Sportplatz in Rettenbach, Langauer Straße, steht ganzjährig ein Container nur für Grüngut bereit. Öffnungszeiten VG Falkenstein (Tel.: 0 94 62 /94 22-0): Montag – Freitag 08.00-12.00 Uhr Montag + Dienstag 14.00-16.00 Uhr Donnerstag 14.00-18.00 Uhr Öffnungszeiten Wertstoffhof Falkenstein, Rodinger Str. 27 Mi 09.00-12.00 Uhr Fr 13.00-17.00 Uhr Sa 09.00-12.00 Uhr Erreichbarkeit des 1. Bürgermeisters Der 1. Bürgermeister der Gemeinde Rettenbach, Herr Alois Hamperl, ist während der Amts- stunden in Rettenbach unter der Tel.-Nr. 09462/910026 oder auch über die Verwaltungs- gemeinschaft Falkenstein unter der Tel.-Nr. 09462/9422-0 erreichbar. In dringenden Fällen steht Ihnen Herr Hamperl unter der Handy-Nr. 0171/7308945 zur Verfügung. Termine können auch bei der Verwaltungsgemeinschaft Falkenstein unter der Tel.-Nr. 09462/9422-30 vereinbart werden. Impressum EINRICHTUNGEN IN DER GEMEINDE Mitteilungsblatt Gemeinde Rettenbach Grundschule Kinderhaus + Kita Ausgabe Dezember 2019 Tel.: 09462/498 09462/668 Herausgeber Fax: 09462/5664 09462/942188 Gemeinde Rettenbach eMail: vs-rettenbach.sekretariat@ [email protected] t-online.de V.i.S.d.P. -

Vereinszeitschrift Des SC Michelsneukirchen E.V

SC Info 2019 Vereinszeitschrift des SC Michelsneukirchen e.V. Immergrünschützen SC Michelsneukirchen „Aufstieg in die Landesliga“ Fußball ● Stockschützen ● Damenriege Immergrünschützen ● Vereinsjugend Volleyball ● Karate ● Skifahren Elferrat ● Line Dance 41. Ausgabe | Januar 2019 www.sc-mnk.de Verehrte Mitglieder, sehr geehrte Leser, mit dieser Vereinszeitschrift will der SC Michelsneukirchen eine Zusammenstellung aller Aktivitäten des vergangenen Jahres im Gesamtverein seinen Mitgliedern vermitteln. Die Vereinszeitschrift erscheint zur Jahreshauptversammlung am 06.01.2019 und wird kostenlos ausgegeben. Wir bedanken uns bei allen Firmen die durch ihr/e Inserat / Spende die Herausgabe der Broschüre ermöglicht haben. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen diese Firmen. Impressum SC - Info 41. Ausgabe: 06. Januar 2019 Auflage: 350 Stück Herausgeber: SC - Michelsneukirchen e. V. Layout/Gestaltung: Angela Politanow Werbung: Angela Politanow Fotos: Bayerwald Echo, Chamer Zeitung, Aktuell, Fuba, Rundschau, Privat Druck: Premm Druck Roding Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder: Heribert Simmel † 19.12.2017 Gerhard Pöllmann † 17.04.2018 Peter Wittig † 26.06.2018 . Seite 2 von 96 Bericht der SC-Vorsitzenden Unsere erste Amtsperiode als Dreierteam neigt sich dem Ende zu. Heute wird wiedergewählt! Eines vorweg, es werden sich kleine Änderungen in der Vorstandschaft ergeben, auf die wir später eingehen werden. Die Jahreshauptversammlung vor zwei Jahren war sehr gut besucht. Es gab viele Ehrungen für unsere treuen und ehrenamtlichen Mitglieder. Ebenso wurde unser ehemaliger Vorstand Reinhard Auer zum Ehrenvorsitzenden des SC ernannt. Der Sportlerball am Faschingssamstag war sehr gut besucht. Die Band „FiftyFingers“ spielte zünftig auf und die Einlage der Mitterdorfer Faschingsgesellschaft „CANDY-SHOWTANZ“ sowie der SC Fußballer war sehr unterhaltsam. Auch wenn die Bar kurzfristig in den Saal umverlegt werden musste, war es ein schöner Ball. -

Der Burgbote Mitteilungsblatt Der Gemeinde Runding

Der Burgbote Mitteilungsblatt der Gemeinde Runding Ausgabe 04/2009 Oktober 2009 – Dezember 2009 Das gemeindliche Einvernehmen wurde zwar erteilt für die Straßen-, Wasser- und Kommunalpolitik Kanalerschließung. Bezüglich der Immissi- onswerte eines Hundeübungsplatzes im Dorfgebiet Satzdorf wird die Immissions- Sitzung vom 13.08.2009 schutzbehörde des Landratsamts Cham die Nachbarn im Umkreis beteiligen und fest- stellen, ob die vom Gesetzgeber festgeleg- Beurteilung eines ten Lärm-Werte eingehalten werden können Vorbescheidantrags für einen oder nicht. Der Gemeinderat war der An- Hundeübungsplatz in Satzdorf sicht, es liegen zu wenige Informationen zum Betrieb eines solchen Übungsplatzes zurückgestellt vor und stellte die Behandlung des Antrags zurück. Vor Beginn der öffentlichen Sitzung fanden Ortsbesichtigungen in der Nothafftstraße bei ----------------------------------------------------------- dem Gehsteig entlang der Schule und des Gemeinde übernimmt nachträglich 70 % der Kindergartens sowie bei der Kreuzung Kosten für Jugend-Tore des SV Runding Haidsteiner Straße – Eichenweg in Runding ----------------------------------------------------------- – Einöde statt. Im Fall des Gehwegs in der Dem Antrag des SV Runding auf Übernah- Nothafftstraße sah der Gemeinderat drin- me von Kosten für Jugendtore in Höhe von genden Handlungsbedarf. Gemeinderat 1800 € wurde teilweise zugestimmt. Der Rackl hielt einen kompletten Neubau der Bürgermeister schlug eine Kostenbeteili- Gehwegstrecke zusammen mit dem Zwei- gung vor. Der ebenfalls anwesende Herr zeiler für notwendig. Bücherl Alexander erläuterte die Situation des Vereins durch die jetzt vielen zu betreu- ----------------------------------------------------------- enden Jugendlichen und begründete den Der Antrag auf Vorbescheid zum Bauvorha- Antrag. ben des Herrn Mühlbauer Josef, Satzdorf, Gemeinderat Speckner Franz bemerkte, auf Anlegung eines Hundeübungsplatzes in dass viel Schüler- und Jugendarbeit im SV Satzdorf wurde zurückgestellt. Runding erledigt wird. Man sollte die Kosten der Tore übernehmen. -

Mitteilungsblatt August 2020

MARKT Falkenstein MITTEILUNGSBLATT (Foto: Carolin Mühlbauer) Postwurfsendung an sämtliche Haushalte August 2020 www.markt-falkenstein.de Mitteilungsblatt des Marktes Falkenstein Aus dem Rathaus Markt Falkenstein Öffnungszeiten im Rathaus Falkenstein Heike Fries Montag – Freitag 08.00-12.00 Uhr Montag + Dienstag 14.00-16.00 Uhr 1. Bürgermeisterin Donnerstag 14.00-18.00 Uhr [email protected] Tel. 09462/9422-0, Fax 09462/9422-19 Marktplatz 1 [email protected] 93167 Falkenstein Die Außensprechstunden wie auch die Anlieferung von Recyclingpro- Tel. 09462/9422-35 dukten an den Wertstoffhöfen in den Mitgliedsgemeinden Michels- Fax 09462/9422-39 neukirchen und Rettenbach können von den Bürgern des Marktes [email protected] Falkenstein ebenso in Anspruch genommen werden. www.markt-falkenstein.de Öffnungszeiten Wertstoffhof Falkenstein, Rodinger Str. 27 Mi 09.00-12.00 Uhr Fr 13.00-17.00 Uhr Sa 09.00-12.00 Uhr Öffnungszeiten Rathaus Michelsneukirchen, Straubinger Straße 3, Tel. 09467/257 Di 14.00-18.00 Uhr Do 08.00-12.00 Uhr Öffnungszeiten Rathaus Rettenbach, Schulstraße 2, Tel. 09462/910026 Mo 14.00-18.00 Uhr Mi 08.00-12.00 Uhr Öffnungszeiten Wertstoffhof Michelsneukirchen, Irlbergstraße 3 Mi 15.00-16.45 Uhr Fr 09.00-11.00 Uhr Sa 08.15-11.00 Uhr Öffnungszeiten Wertstoffhof Rettenbach, Langauer Straße 11 Di 16.00-19.00 Uhr Fr 14.00-18.00 Uhr Defibrillator bei der Raiffeisenbank Die Schalterhalle in der Hauptstelle in Falkenstein wird ab so- fort umgebaut und ist daher nicht mehr zugänglich. Geldauto- mat etc. werden in einen Container ausgelagert. Dort kann der Defibrillator aber nicht montiert werden.