DOG-Jahresbericht 2017 Inhalt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

16. Bundesversammlung Der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12

16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12. Februar 2017 Gemeinsame Sitzung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates anlässlich der Eidesleistung des Bundespräsidenten Berlin, 22. März 2017 Inhalt 4 16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland 6 Rede des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 16 Konstituierung der 16. Bundesversammlung 28 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 34 Rede von Dr. Frank-Walter Steinmeier 40 Gemeinsame Sitzung des Deutschen Bundestages und des Bundesrates anlässlich der Eidesleistung des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 42 Programm 44 Begrüßung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 48 Ansprache der Präsidentin des Bundesrates, Malu Dreyer 54 Ansprache des Bundespräsidenten a. D., Joachim Gauck 62 Eidesleistung des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 64 Ansprache des Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier 16. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Berlin, 12. Februar 2017 Nehmen Sie bitte Platz. Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Exzellenzen! Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie alle, die Mitglieder und Gäste, herzlich zur 16. Bundesversammlung im Reichstagsgebäude in Berlin, dem Sitz des Deutschen Bundestages. Ich freue mich über die Anwesenheit unseres früheren Bundesprä- sidenten Christian Wulff und des langjährigen österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer. Seien Sie uns herzlich willkommen! Beifall Meine Damen und Herren, der 12. Februar ist in der Demokratiegeschichte unseres Landes kein auffälliger, aber eben auch kein beliebiger Tag. Heute vor genau 150 Jahren, am 12. Februar 1867, wurde ein Reichstag gewählt, nach einem in Deutschland nördlich der Mainlinie damals in jeder Hinsicht revolu- tionären, nämlich dem allgemeinen, gleichen Rede des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert 6 und direkten Wahlrecht. Der Urnengang zum konstituierenden Reichstag des Norddeut- schen Bundes stützte sich auf Vorarbeiten der bekannte. -

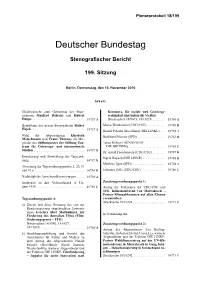

Plenarprotokoll 18/66

Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 18/66 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 66. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 13. November 2014 Inhalt: Begrüßung des neuen Abgeordneten Norbert Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) . 6133 B Müller (Potsdam) . 6115 A Kerstin Griese (SPD) . 6134 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Lisa Paus (BÜNDNIS 90/ nung . 6115 B DIE GRÜNEN) . 6135 D Absetzung des Tagesordnungspunktes 12 . 6115 D Dr. Claudia Lücking-Michel (CDU/CSU) . 6136 C Bärbel Bas (SPD) . 6137 C Tagesordnungspunkt 3: Emmi Zeulner (CDU/CSU) . 6138 B Vereinbarte Debatte: Sterbebegleitung . 6116 A Volker Kauder (CDU/CSU) . 6139 B Michael Brand (CDU/CSU) . 6116 C Thomas Rachel (CDU/CSU) . 6140 B Kathrin Vogler (DIE LINKE) . 6117 D Pia Zimmermann (DIE LINKE) . 6141 B Dr. Carola Reimann (SPD) . 6118 D Burkhard Lischka (SPD) . 6142 B Renate Künast (BÜNDNIS 90/ Kai Gehring (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 6119 D DIE GRÜNEN) . 6143 B Peter Hintze (CDU/CSU) . 6121 A Michael Frieser (CDU/CSU) . 6144 B Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) . 6121 D Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE) . 6145 A Dr. Karl Lauterbach (SPD) . 6122 D René Röspel (SPD) . 6146 A Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/ Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 6123 D DIE GRÜNEN) . 6147 A Johannes Singhammer (CDU/CSU) . 6124 D Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU) . 6148 A Thomas Oppermann (SPD) . 6125 C Dr. Johannes Fechner (SPD) . 6149 C Dr. Franz Josef Jung (CDU/CSU) . 6126 D Rudolf Henke (CDU/CSU) . 6150 C Hermann Gröhe (CDU/CSU) . 6127 C Patrick Schnieder (CDU/CSU) . 6151 B Katherina Reiche (Potsdam) (CDU/CSU) . 6128 C Dr. Peter Tauber (CDU/CSU) . 6152 C Harald Weinberg (DIE LINKE) . -

Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0

Deutscher Bundestag 89. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Februar 2015 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Antrag des Bundesministeriums der Finanzen Finanzhilfen zugunsten Griechenlands; Verlängerung der Stabilitätshilfe Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen Bundestages nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nummer 2 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes auf Verlängerung der bestehenden Finanzhilfefazilität zugunsten der Hellenischen Republik Drs. 18/4079 und 18/4093 Abgegebene Stimmen insgesamt: 586 Nicht abgegebene Stimmen: 45 Ja-Stimmen: 541 Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0 Berlin, den 27.02.2015 Beginn: 11:05 Ende: 11:10 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Brief Aus Berlin

www.ute-bertram.de Direkt gewählt - direkt erreichbar Brief aus Berlin 27. Februar / 4. Ausgabe 2015 Liebe Leserinnen und Leser, Sitzungswochenmarathon bevor. Im März sind nur 7 Arbeitstage für die Wahlkreisarbeit frei, ansons- diese Woche stand die Entscheidung an, ob wir die ten muss ich vor Ort in Berlin sein. Am 10. März Hilfen für Griechenland verlängern. Das waren in- lade ich übrigens wieder zur Sprechstunde nach tensive Debatten, und meine Zustimmung ist mir Hildesheim ein. nicht leicht gefallen. Herzliche Grüße Nächste Woche geht es hier gleich weiter — denn uns Parlamentariern steht bis Ostern ein wahrer Warum ich der Hilfe für Griechenland zugestimmt habe Griechenland bekommt eine Ver- sprünglich Ende 2014 ausgelau- Verhandlungen in Brüssel mit längerung für die Umsetzung sei- fen wäre. Griechenland kann jetzt den restlichen 17 EU-Finanz- ner Reformpakete. Wenn nach also Gelder abrufen, die sonst ver- ministern waren. vier Monaten die Zielvorgaben fallen wären. Ich habe erstmals eine Protokoll- erfüllt worden sind, wird die letz- Wir haben uns die Entscheidung erklärung zu meinem Votum ab- te Tranche aus dem Finanzhilfe- wahrlich nicht leicht gemacht, gegeben, d. h. die Gründe für mei- programm ausgezahlt. Dem haben zumal der griechische Minister- ne Entscheidung schriftlich in wir mehrheitlich in der CDU/CSU präsident Tsipras und der Finanz- den Bundestagsprotokollen fest- -Fraktion zugestimmt. minister Faroufakis alles andere halten lassen. Ich vertraue darauf, Wichtig ist: Es handelt sich bei als seriöse Verhandlungspartner dass auch die jetzige griechische der jetzt beschlossenen Hilfe sind. Im Gegenteil: Deutschland Regierung erkennen wird, dass sie nicht um frisches Geld, sondern wird unvertretbar beleidigt. Bun- vertragstreu sein muss, damit nur um eine technische Verlän- desfinanzminister Wolfgang Griechenland weiter im Euro- gerung eines bereits 2012 ge- Schäuble hatte uns Anfang der Raum bleiben kann. -

Plenarprotokoll 18/199

Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Deutscher Bundestag Antrag

Deutscher Bundestag Drucksache 18/483 18. Wahlperiode 12.02.2014 Antrag der Abgeordneten Stephan Albani, Katrin Albsteiger, Niels Annen, Ingrid Arndt-Brauer, Rainer Arnold, Artur Auernhammer, Heike Baehrens, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ulrike Bahr, Heinz-Joachim Barchmann, Dr. Katarina Barley, Dr. Hans-Peter Bartels, Klaus Barthel, Norbert Barthle, Dr. Matthias Bartke, Sören Bartol, Julia Bartz, Bärbel Bas, Dirk Becker, Uwe Beckmeyer, Maik Beermann, Manfred Behrens (Börde), Veronika Bellmann, Dr. André Berghegger, Dr. Christoph Bergner, Ute Bertram, Peter Beyer, Steffen Bilger, Lothar Binding (Heidelberg), Clemens Binninger, Burkhard Blienert, Dr. Maria Böhmer, Norbert Brackmann, Klaus Brähmig, Michael Brand, Helmut Brandt, Willi Brase, Dr. Helge Braun, Ralph Brinkhaus, Dr. Karl-Heinz Brunner, Marco Bülow, Edelgard Bulmahn, Cajus Caesar, Dr. Lars Castellucci, Gitta Connemann, Petra Crone, Bernhard Daldrup, Dr. Daniela De Ridder, Dr. Karamba Diaby, Alexandra Dinges-Dierig, Sabine Dittmar, Thomas Dörflinger, Martin Dörmann, Michael Donth, Elvira Drobinski-Weiß, Siegmund Ehrmann, Michaela Engelmeier-Heite, Dr. h. c. Gernot Erler, Petra Ernstberger, Saskia Esken, Karin Evers-Meyer, Dr. Bernd Fabritius, Dr. Johannes Fechner, Uwe Feiler, Dr. Thomas Feist, Dr. Fritz Felgentreu, Elke Ferner, Dr. Maria Flachsbarth, Christian Flisek, Klaus-Peter Flosbach, Gabriele Fograscher, Dr. Edgar Franke, Ulrich Freese, Thorsten Frei, Dagmar Freitag, Dr. Astrid Freudenstein, Michael Frieser, Dr. Michael Fuchs, Alexander Funk, Dr. Thomas Gebhart, Michael Gerdes, Alois Gerig, Martin Gerster, Eberhard Gienger, Ulrike Gottschalck, Kerstin Griese, Reinhard Grindel, Ursula Groden-Kranich, Klaus-Dieter Gröhler, Uli Grötsch, Gabriele Groneberg, Michael Groß, Michael Grosse-Brömer, Astrid Grotelüschen, Manfred Grund, Oliver Grundmann, Fritz Güntzler, Dr. Herlind Gundelach, Olav Gutting, Christian Haase, Bettina Hagedorn, Rita Hagl-Kehl, Metin Hakverdi, Ulrich Hampel, Dr. -

Debattenprotokoll Zwangsverrentung

2796 Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 33. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 8. Mai 2014 Vizepräsidentin Claudia Roth (A) Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun- Matthias W. Birkwald (DIE LINKE): (C) desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Ände- Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! rung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. Hartz IV ist und bleibt Armut per Gesetz. Das gilt für alle Langzeitarbeitslosen, aber ganz besonders für die äl- (Volker Kauder [CDU/CSU]: Super!) teren Arbeitslosen, die unbedingt arbeiten wollen, denen Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt in aber niemand mehr einen Job gibt. Warum? § 12 a im seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 18/1359, Sozialgesetzbuch II verpflichtet die Jobcenter, Hartz-IV- den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksa- Beziehende ab ihrem 63. Geburtstag in eine vorgezo- chen 18/910 und 18/1283 in der Ausschussfassung anzu- gene Altersrente zu schicken, auch wenn diese mit hor- nehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in renden Abschlägen verbunden ist, und zwar gegen den der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Hand- Willen der Betroffenen. Das darf nicht sein. Darum sagt zeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – die Linke: Die Zwangsverrentungen müssen abgeschafft Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung ange- werden. nommen. (Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten Dritte Beratung des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) Viele Menschen rufen wegen der Zwangsverrentung und Schlussabstimmung. Nach Artikel 87 Absatz 3 des in meinem Büro an. Sie sind wütend, komplett verunsi- Grundgesetzes ist zur Annahme des Gesetzentwurfes die chert oder einfach nur enttäuscht. Ich schildere Ihnen das absolute Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bun- Beispiel einer Betroffenen, einer Verkäuferin aus Frank- destages – das sind 316 Stimmen – erforderlich. -

(B) (D) Die Linke Auf Drucksache 18/4810 Abzulehnen . Wir Stimmen

16404 Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 167. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 28. April 2016 Vizepräsidentin Claudia Roth (A) Die Linke auf Drucksache 18/4810 abzulehnen. Wir Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal- (C) stimmen nun über die Beschlussempfehlung auf Verlan- tungen? – Sammelübersicht 304 ist damit einstimmig gen der Fraktion Die Linke namentlich ab. Ich bitte die angenommen. Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Die Urnen sind schon bereit. – Sind Tagesordnungspunkt 30 f: alle Plätze an den Urnen besetzt? – Ich glaube, die Urnen Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti- sind jetzt besetzt. Dann eröffne ich die Abstimmung über onsausschusses (2. Ausschuss) die Beschlussempfehlung. Sammelübersicht 305 zu Petitionen Die Urne vorne rechts ist beschädigt; ich glaube, wir brauchen eine Ersatzurne. – Das Problem ist gelöst, alles Drucksache 18/8094 klar. Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine enthält sich? – Sammelübersicht 305 ist angenommen: Stimme noch nicht abgegeben hat? – Das sieht nicht so Zugestimmt haben CDU/CSU und SPD, also die Große aus. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Ich bitte die Koalition, dagegengestimmt haben die Linken, enthalten Schriftführer und Schriftführerinnen, mit der Auszählung haben sich Bündnis 90/Die Grünen. zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben.1) Tagesordnungspunkt 30 g: Bevor wir zu den weiteren Abstimmungen kommen, Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti- darf ich Sie herzlich bitten, Ihre Plätze einzunehmen. onsausschusses (2. Ausschuss) Ich rufe den Tagesordnungspunkt 30 c auf: Sammelübersicht 306 zu Petitionen Beratung der Beschlussempfehlung und des Be- richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Drucksache 18/8095 Bau und Reaktorsicherheit (16. -

Landesliste Für Die Wahl Zum Beschlossen Am: 05.06.2021 Deutschen Bundestag 2021

CDU in Niedersachsen Landesliste für die Wahl zum Beschlossen am: 05.06.2021 Deutschen Bundestag 2021 Nr. Name Beruf Wohnort WK-Nr. und Bezeichnung Vorschlag 1 Dr. Hendrik Hoppenstedt MdB Staatsminister, Bundestagsabgeordneter Burgwedel 043: Hannover-Land I BV Hannover 2 Michael Grosse-Brömer MdB Rechtsanwalt, Bundestagsabgeordneter Brackel 036: Harburg BV Nordostniedersachsen 3 Gitta Connemann MdB Rechtsanwältin, Bundestagsabgeordnete Hesel 025: Unterems BV Ostfriesland, FU 4 Dr. Mathias Middelberg MdB Rechtsanwalt, Bundestagsabgeordneter Osnabrück 039: Stadt Osnabrück BV Osnabrück-Emsland Parlamentarischer Staatssekretär, 5 Enak Matthias Ferlemann MdB Cuxhaven 029: Cuxhaven – Stade II BV Elbe-Weser Bundestagsabgeordneter 026: Friesland – Wilhelmshaven – LV Oldenburg / BV 6 Anne Janssen Lehrerin Wittmund Wittmund Ostfriesland, FU 7 Tilman Kuban Unternehmensjurist / Rechtsanwalt Barsinghausen 047: Hannover-Land II Junge Union (BV Hannover) Bankkaufmann, Rechtsanwalt, 8 Carsten Müller MdB Braunschweig 050: Braunschweig LV Braunschweig Bundestagsabgeordneter 9 Mareike Lotte Wulf MdL Geschäftsführerin Emmerthal 046: Hameln-Pyrmont – Holzminden BV Hannover, FU Bundestagsabgeordneter, Steuerberater und 10 Fritz Güntzler MdB Göttingen 053: Göttingen BV Hildesheim Wirtschaftsprüfer Stephan Theodor Johannes 11 Bundestagsabgeordneter Bad Zwischenahn 027: Oldenburg – Ammerland LV Oldenburg Albani MdB Hauswirtschaftsleiterin, 12 Ingrid Pahlmann MdB Gifhorn 45: Gifhorn-Peine BV Nordostniedersachsen, FU Bundestagsabgeordnete 13 Henning Otte MdB Bundestagsabgeordneter -

Drucksache 18/4406

Deutscher Bundestag Drucksache 18/4406 18. Wahlperiode 20.03.2015 Kleine Anfrage der Abgeordneten Hubert Hüppe, Corinna Rüffer, Dagmar Schmidt (Wetzlar), Kathrin Vogler, Uwe Schummer, Ulla Schmidt (Aachen), Dr. Harald Terpe, Katrin Werner, Stephan Albani, Kerstin Andreae, Heike Baehrens, Ulrike Bahr, Thomas Bareis, Norbert Barthle, Dr. Matthias Bartke, Veronika Bellmann, Ute Bertram, Steffen Bilger, Dr. Maria Böhmer, Wolfgang Bosbach, Michael Brand, Dr. Franziska Brantner, Willi Brase, Heike Brehmer, Ralph Brinkhaus, Dr. Karl-Heinz Brunner, Roland Claus, Dr. Daniela De Ridder, Dr. Karamba Diaby, Thomas Dörflinger, Marie-Luise Dött, Michael Donth, Jutta Eckenbach, Dr. Thomas Feist, Dr. Fritz Felgentreu, Dr. Ute Finckh-Krämer, Dr. Maria Flachsbarth, Dr. Thomas Gambke, Matthias Gastel, Kai Gehring, Michael Gerdes, Eberhard Gienger, Josef Göppel, Ulrike Gottschalck, Kerstin Griese, Annette Groth, Manfred Grund, Christian Haase, Bettina Hagedorn, Frank Heinrich (Chemnitz), Rudolf Henke, Dr. Heribert Hirte, Thorsten Hoffmann (Dortmund), Alexander Hoffmann, Franz-Josef Holzenkamp, Andrej Hunko, Sigrid Hupach, Christina Jantz, Frank Junge, Hans-Werner Kammer, Alois Karl, Anja Karliczek, Katja Keul, Sven-Christian Kindler, Volkmar Klein, Maria Klein-Schmeink, Birgit Kömpel, Daniela Kolbe, Hartmut Koschyk, Jutta Krellmann, Dr. Günter Krings, Christian Kühn (Tübingen), Markus Kurth, Barbara Lanzinger, Steffen-Claudio Lemme, Dr. Philipp Lengsfeld, Philipp Graf Lerchenfeld, Andrea Lindholz, Dr. Carsten Linnemann, Patricia Lips, Kirsten Lühmann, Matern von Marschall, Katja Mast, Peter Meiwald, Maria Michalk, Susanne Mittag, Cornelia Möhring, Karsten Möring, Norbert Müller (Potsdam), Beate Müller-Gemmeke, Michelle Müntefering, Andrea Nahles, Dietmar Nietan, Uli Nissen, Mahmut Özdemir, Markus Paschke, Martin Patzelt, Eckhard Pols, Sabine Poschmann, Dr. Simone Raatz, Martin Rabanus, Lothar Riebsamen, Josef Rief, Johannes Röring, René Röspel, Dr. -

Deutscher Bundestag

Plenarprotokoll 18/130 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 130. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 15. Oktober 2015 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Tagesordnungspunkt 5: nung. 12553 A a) – Zweite und dritte Beratung des von den Absetzung der Tagesordnungspunkte 5 f und Fraktionen der CDU/CSU und SPD 15. 12554 A eingebrachten Entwurfs eines Asylver- fahrensbeschleunigungsgesetzes Nachträgliche Ausschussüberweisungen .... 12554 A Drucksachen 18/6185, 18/6386 ...... 12576 D Begrüßung der Präsidentin des Seimas der – Bericht des Haushaltsausschusses ge- Republik Litauen, Frau Loreta Graužinienė . 12570 A mäß § 96 der Geschäftsordnung Drucksache 18/6387 .............. 12576 D Tagesordnungspunkt 4: b) Beschlussempfehlung und Bericht des In- Abgabe einer Regierungserklärung durch die nenausschusses Bundeskanzlerin: zum Europäischen Rat am – zu dem Antrag der Abgeordneten Ulla 15./16. Oktober 2015 in Brüssel Jelpke, Jan Korte, Sigrid Hupach, wei- terer Abgeordneter und der Fraktion Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin ....... 12554 D DIE LINKE: Flüchtlinge willkommen Dr. Sahra Wagenknecht (DIE LINKE) . 12559 A heißen – Für einen grundlegenden Wandel in der Asylpolitik Thomas Oppermann (SPD) .............. 12561 C – zu dem Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sabine Zimmermann Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/ (Zwickau), weiterer Abgeordneter und DIE GRÜNEN) ..................... 12564 B der Fraktion DIE LINKE: Alle Flücht- Volker Kauder (CDU/CSU) .............. 12566 A linge willkommen heißen – Gegen eine Politik