Jayin Thomas Gehrmann

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Neu Und Besser

AZ 3900 Brig • Freitag, 13. Oktober 2006 • Nr. 238 • 166. Jahrgang • Fr. 2.— www.walliserbote.ch • Redaktion Telefon 027 922 99 88 • Abonnentendienst Telefon 027 948 30 50 • Mengis Annoncen Telefon 027 948 30 40 • Auflage 26 849 Ex. KOMMENTAR Neu und besser Zeitungs-Zukunft liegt im Lokalen Der «Walliser Bote» im neuen Kleid Neu und (noch) besser werden, lautete die Vorga- Liebe Leserinnen und Leser, Neue Investitionen in die im Maximum 16 Seiten – in Text und Inserat eine weit Boten» künftig im Zwei-Falz- be an den neuen «Walliser geschätzte Inserenten, Technik ermöglichen uns die Farbe produziert werden. Zu- grössere Flexibilität im Farb- Format in den Briefkasten le- Boten». Verlag und Redak- Umstellung von einer Ein- dem besteht die Möglichkeit, bereich. gen. Aufgrund der neuen tion nahmen die im Interes- Erstmals in zwei Bünden und bundzeitung zu einer Zeitung alle weiteren Seiten mit einer Das neue Verfahren bietet den Handhabung in der Verteilung se der Leser und Inseren- das Lokale zuerst – so präsen- in zwei Bünden. Neue Produk- zusätzlichen Schmuckfarbe zu Vorteil, dass ab sofort bis zu entfällt in unserem Selbstver- ten gestellte Aufgabe ernst. tiert sich ab heute das neue tionsanlagen mit einer verbes- drucken. Dies ermöglicht in drei Beilagen pro Ausgabe ein- teilungsgebiet die Adres- Das Produkt liegt heute Kleid des «Walliser Boten», serten Druckmaschine sowie gesteckt werden können. sierung. erstmals vor. Gefällts, ha- Ihrer Tageszeitung. den Weiterverarbeitungsanla- ben wir das Ziel erreicht. gen zeichnen dafür verantwort- Was sofort auffällt: Unsere Verlag und Redaktion sind Für Verbesserungsvor- «Neu muss immer auch bes- lich. Verteilerorganisation wird überzeugt, die Qualität Ihrer schläge sind wir offen. -

19084 FKCH Folder Programmheft.Indd

FUSSBALLKONGRESS SCHWEIZ 14. Mai 2019 Stade de Suisse, Bern PROGRAMM zum FUSSBALL KONGRESS Schweiz Themen - Referenten - Partner www.fussballkongress.com FUSSBALLKONGRESS SCHWEIZ FUSSBALLKONGRESS DEUTSCHLAND Stadion An der Alten Försterei 10. Oktober 2019, Berlin FUSSBALLKONGRESS ÖSTERREICH Generali-Arena - Wien 12. Februar 2020 Hotel Zürserhof - Zürs 5. Mai 2020 23. & 24. März 2020 FUSSBALLKONGRESS FUSSBALLKONGRESS Programm SCHWEIZ GIPFELGESPRÄCHE 09.00 Uhr Einlass, Akkreditierung & Ausstellungsbeginn 10.00 Uhr Begrüßung & Eröffnung IMPULSREFERAT - „Smart Stadium“ - das Stadionerlebnis und die Fußball-Arenen der Zukunft anschließend PODIUMSDISKUSSION 12.00 Uhr Have a break: Business Lunch 13.00 Uhr Der Kongress bewegt sich - Stadionrundgang Kurzfassung 13.40 Uhr MY.BUSINESS in 10.minutes & Start-up Pitch 14.15 Uhr IMPULSREFERAT - „Die wirtschaftliche Entwicklung im europäischen Fußball und der Einfluss der UEFA Clubwettbewerbe“ anschließend PODIUMSDISKUSSION 15.15 Uhr Kaffee-Pause 15.45 Uhr KEYNOTE - „Amateur- & Profivereine als eigene Content Produzenten“ anschließend SPORT TALK - „Aktuelle sportliche Trends und Themen im nationalen sowie internationalen Fußball“ anschließend VIP „Get-Together“ im Business Bereich facebook.com/fussballkongress Grußwort FUSSBALLKONGRESS SCHWEIZ Herzlichen willkommen zum FUSSBALL KONGRESS Schweiz! Vor über zehn Jahren wurde die Plattform der FUSSBALL KONGRESSE als Treffpunkt für Entscheidungsträger, Persönlichkeiten und Unternehmen aus dem Fußball und Sport Business gegründet. Die Plattform der FUSSBALL KONGRESSE wächst stetig und so finden zwischenzeitlich jährlich vier Kongresse in drei Ländern – Österreich, Deutschland und Schweiz – statt. Im Schnitt informieren sich monatlich 140.000 Personen über die führenden deutschsprachigen Fußball-Fachkongresse. Bislang waren 2.500 Entscheidungsträger, Präsidenten, Vorstände und Experten aus der Branche auf unseren Kongressen. Mehr als 200 verschiedene Unternehmen und Start-ups, präsentierten in der Vergangenheit ihre sportaffinen Produkte und Dienstleistungen. -

Info–Magazin

INFO–MAGAZIN Ostschweizer Fussballverband mit Schlussranglisten Begeisterung Sommer 2010 | Ausgabe 04 | Saison 2009/10 und Respekt Fotos: Mario Gaccioli Service Mein Handy-Abo habe ich schon öfters gewechselt. Meine Garage nie. City-Garage AG Porsche Zentrum Occasions-Zentrum Autozubehör Parkgarage + Europcar Zürcher Str. 162 Langgasse 106 Zürcher Str. 505 Zürcher Str. 164 St.Leonhard-Str. 35 9001 St.Gallen Tel. 071 274 80 74 weitere Filialen in: 2 Goldach Heiden Wil Rickenbach St.Galler Str. 76 Gerbestr. 8 Rainstr. 7 Breitestr. 3 www.city-garage.ch Editorial Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fussballfreunde die Fussballsaison ist zu Ende und die grossen in diesem Sinne wünsche ich ihnen eine noch spannende Fussball- und kleinen Kicker haben sich in ihre wohlver- Weltmeisterschaft, eine anschliessend erholsame Fussballpause und diente Sommerpause verabschiedet. doch erst möglichst viele sonnige Sommertage, so dass Sie dann mit viel neuem so richtig im Gange ist ein anderes Grossereig- Schwung und Elan in die neue Saison starten mögen… nis – die Fussball-Weltmeisterschaft in Südafri- ka. Für die Schweiz hatte die Weltmeisterschaft grossartig begonnen, denn seit dem ersten ihr Stephan Häuselmann Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Spanien mit dem sen- Präsident des ostschweizer Fussballverbandes sationellen 1:0-Sieg schwelgte die Schweiz regelrecht im Fussballfie- ber. Wohin das auge reichte, wohin man sich auch drehte und wen- dete, man traf auf ein rot-weisses Fahnenmeer…keine 1. augustfeier schien den Nationalstolz mehr herauszukitzeln als unsere Natikicker dies mit ihrem Startsieg geschafft hatten. die Schweiz war regelrecht aus dem Häuschen…Strassen und Kreuzungen waren binnen Minu- ten überfüllt, ein «Hupkonzert» der Superlative, wie man es den sonst so zurückhaltenden Schweizern gar nicht zutraute, der Verkehr kam phasenweise zum erliegen, es wurde gefeiert, gejubelt und noch Stunden später fuhren hupende autos durch die Strassen. -

Nef Wirft Das Handtuch KOMMENTAR Kaum Alles Bundesrat Schmid Kommt Mit Gelber Karte Davon Paletti, Oder? B E R N

AZ 3900 Brig • Samstag, 26. Juli 2008 • Nr. 172 • 168. Jahrgang • Fr. 2.20 www.walliserbote.ch • Redaktion Telefon 027 922 99 88 • Abonnentendienst Telefon 027 948 30 50 • Mengis Annoncen Telefon 027 948 30 40 • Auflage 26 727 Expl. Nef wirft das Handtuch KOMMENTAR Kaum alles Bundesrat Schmid kommt mit Gelber Karte davon paletti, oder? B e r n. – (AP) Der Armeechef tritt definitiv ab, und der Vertei- Der «Fall Nef» erinnert an ein digungsminister kommt mit ei- unsäglich schlechtes Theater- ner Gelben Karte davon: Dies ist stück: das Fazit eines weiteren hekti- Fahrlässig die Regie, untrag- schen Tages in der Affäre um bar der Hauptdarsteller – da Roland Nef und seinen politi- kann wirklich nichts Geschei- schen Chef Samuel Schmid. Für tes rauskommen. Kein Wun- ihn und das VBS bleibt die Lage der, dass die «Armeechef-Af- ungemütlich. Roland Nef gab färe» vielen längst schon zum nach Beginn der Sondersitzun- gen der sicherheitspolitischen Hals raushängt. Kommissionen von National- Gestern nun bot der beurlaub- und Ständerat über seine Anwäl- te Armeechef Roland Nef dem te bekannt, dass er nicht auf sei- Bundesrat seinen Rücktritt an. nen Posten zurückkehren wird. Er tat dies zwar reichlich spät, Nach dem Wirbel um sein Pri- aber immerhin endlich. vatleben sei dies faktisch un- Wenige Stunden danach stärk- möglich. Zu den in den Medien te die Sicherheitskommission aufgegriffenen Vorwürfen seiner des Nationalrats dem zustän- Ex-Partnerin äusserte sich Nef digen Bundesrat Samuel nicht, bedauerte aber Fehler, die ihm bei der Auflösung der Be- Schmid den Rücken. Sie tat ziehung unterlaufen seien. Be- dabei zwar eine Prise Miss- dauern drückte Nef auch darüber trauen kund, aber das war es aus, dass Bundesrat Schmid aus schon. -

Worthy of Being Finals 03 Futsal Finals in Ostrava Football and Stress New

2.05 Worthy of being finals 03 Futsal finals in Ostrava 06 Football and stress 08 New National Associations division 14 No. 34 – February 2005 COVER IN THIS ISSUE Football and stress 08 In the absence of European Championship Media Officers’ Conference or World Cup finals this year, players of UEFA Champions League in Copenhagen 11 ties worthy of a final 03 the calibre of Thierry Henry will be seeking Foreign players in Eastern Europe 12 to make their presence felt in the club Futsal finals in Ostrava 06 competitions this season, particularly in New National Associations division 14 the UEFA Champions League. Meridian Cup in Turkey 07 News from member associations 17 PHOTO: EMPICS A quietEditorial year in prospect? The year that has just got under way is not going to see the excitement of an event on the scale of EURO 2004, but nor will it simply be a period of transition between the tournament in Portugal and next year’s World Cup finals in Germany. On the field of play, as well as behind the scenes, the months ahead will be anything but quiet. No fewer than 13 UEFA champions will be crowned in 2005, starting with the Meridian Cup in February and followed by the European Futsal Championship, the men’s and women’s youth competitions, the UEFA Regions’ Cup, the European Women’s Championship and, of course, the club compe- tition finals, including, notably, the fiftieth champion clubs’ final. And by the end of the year, the World Cup qualifiers will have reached their conclusion. -

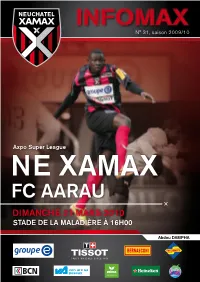

Ne Xamax FC Aarau Dimanche 21 Mars 2010 STADE DE LA MALADIÈRE À 16H00

N° 31, saison 2009/10 Axpo Super League NE XAMAX FC AARAU DIMANCHE 21 MARS 2010 STADE DE LA MALADIÈRE À 16H00 Abdou DAMPHA EDITORIAL Le 30 avril prochain se déroulera la 12ème édition de notre repas de soutien «Un Lunch Max pour Xamax» aux Patinoires du Littoral. Cette journée, dont le bénéfice revient entièrement à la section junior rouge et noir, attire principalement des sociétés aussi bien régionales que nationales. Afin de proposer un événement plus populaire, Neuchâtel Xamax, en collaboration avec slen.ch et Nuits de Folie, organisera la 1ère Max Night Fever! Cette soirée aux couleurs du club se déroulera le samedi 1er mai dès 21 heures, sur le thème des années 80. Spécialement aménagée en un grand «dance floor» et un «lounge» branché, la patinoire sera ainsi préparée pour accueillir toutes celles et ceux qui souhaiteront faire la part belle à la fête. Les billets sont en vente à La Maladière Centre, aux Entilles Centre ainsi qu’au secrétariat du club. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous compter parmi nous lors de ces manifestations. La direction 3 IMPRESSUM SOMMAIRE Editeur 3 Editorial Neuchâtel Xamax S.A. Quai Robert-Comtesse 3 Case postale 2749 5 Impressum 2001 Neuchâtel Sommaire Tél. 032 725 44 28 [email protected] 7-11 Entraîneurs/Joueurs www.xamax.ch Marketing 12-13 Des nouvelles PRO’IMAX SA de la relève Quai Robert-Comtesse 3 2000 Neuchâtel 15 Photo Souvenir PARTAGER DES Tél. 032 722 14 59 MOMENTS FORTS [email protected] 18-19 Présentation de Réalisation l’adversaire: FC Aarau Creative Publishing Sàrl [email protected] 20-21 Formations Rédacteurs Pro’Imax, Laurent P. -

Platzverweise in Der Bundesliga Statistische Auswertungen

Platzverweise in der Bundesliga Statistische Auswertungen Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken e. V. (www.die-fussballstatistiker.de) von Christian Niggemann (Stand: 16.06.2017) Datenquellen: Weltfussball.de, Fussballdaten.de, Kicker.de; DSFS-Datenbank Bundesliga Erster Platzverweis? Helmut Rahn (Meidericher SV): Saison 1963/64, 4. Spieltag, 14.09.1963, Meidericher SV – Hertha BSC, Wedau-Stadion, 1:3 (0:1), Platzverweis in der 77. Min., Schiedsrichter Edgar Deuschel, Trainer Meidericher SV Rudi Gutendorf, Trainer Hertha BSC Josef Schneider Erster Platzverweis Ausländer? Jacobus Prins (1. FC Kaiserslautern, Niederlande): Saison 1963/64, 11. Spieltag, 16.11.1963, Borussia Dortmund – 1. FC Kaiserslautern, Stadion Rote Erde, 9:3 (5:1), Platzverweis in der 31. Min., Schiedsrichter Ewald Regely, Trainer Borussia Dortmund Hermann Eppenhoff, Trainer 1. FC Kaiserslautern Günter Brocker Erster Spieler mit 2 Platzverweisen? Hans Eisele (VfB Stuttgart): Saison 1964/65, 8. Spieltag, 17.10.1964, Meidericher SV – VfB Stuttgart, Wedau-Stadion, 3:3 (1:2), Platzverweis in der 62. Min., Schiedsrichter Alfred Ott, Trainer Meidericher SV Rudi Gutendorf, Trainer VfB Stuttgart Kurt Baluses Saison 1965/66, 15. Spieltag, 04.12.1965, 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart, Städtisches Stadion Nürnberg, 1:1 (0:0), Platzverweis in der 25. Min., Schiedsrichter Hans Radermacher, Trainer 1. FC Nürnberg Jenö Csaknady, Trainer VfB Stuttgart Rudi Gutendorf Erster Platzverweis eines Einwechselspielers? Zarko Nikolic (FC Schalke 04, Jugoslawien): Saison 1967/68, 4. Spieltag, 09.09.1967, 1. FC Köln – FC Schalke 04, Müngersdorfer Stadion, 7:0 (1:0), eingewechselt in der 63. Min., Platzverweis in der 69. Min., Schiedsrichter Karl Riegg, Trainer 1. FC Köln Willy Multhaup, Trainer FC Schalke 04 Karl-Heinz Marotzke Erster Platzverweis Torwart? Helmut Roleder (VfB Stuttgart): Saison 1983/84, 27. -

Titelverteidigung

YBUSINESSAUSGABE 4, SAISON 2018/2019 | 11. JUNIJUNI 20120199 TITELVERTEIDIGUNG DER BBSCSC YOUNGYOUNG BOYSBOYS SICHERTSICHERT SICHSICH NANACHCH EINER BEGEISTERNDENBEGEISTERNDEN SAISONSAISON DDENEN ZZWEITENWEITEN MMEISTERTITELEISTERTITEL IINN SSERIEERIE VOLLERVOLLER ENERENERGIEGIE MODERNISIERUNGMODERNISIERUNG IM «YB ZUZU DIENEN IISTST EINE NNACHACH SSEITENWECHSELEITENWECHSEL HOSHOSPITALITYPITALITY EHREEHRE»» RAINER MEIER DIE VALIANT LOUNGLOUNGEE VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTVERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT VONVON DER AXPO HOLDING AG ERSTRAHLT AB DER NNÄCHSTENÄCHSTEN HANSPETERHANSPETER KIENBERGER IM IM PORTRAITPORTRAIT SAISONSAISON IN NEUEMNEUEM GLANZGLANZ INTERVIEW Teamarbeit auf allen Ebenen DEN TRAUM Blicken wir noch einmal auf die letzte Saison zurück, dür- fen wir das mit Stolz und Freude tun. Eine Rekord-Saison, wie wir sie erlebt haben, ist nur möglich, wenn auf allen Ebenen erstklassige Arbeit geleistet worden ist. Das war bei YB ohne Wenn und Aber der Fall. Die Teamarbeit wur- de in allen Bereichen gepflegt – nur so geht es im heuti- gen Fussball. Wer auf eine One-man-Show setzen will, GEMEISTERT läuft Gefahr, sich die Finger zu verbrennen. INHALT WIEDER Nicht zuletzt dieses Klima mit spürbarem Ehrgeiz, gemeinsamen Ambitionen Die besten Impressio- und gesundem Realitätssinn im Verein führte bei mir dazu, dass ich weiterhin bei 4 nen der Meisterfeier YB bleiben wollte, obwohl es in den letzten Monaten mehrere Anfragen namhaf- Rainer Meier im ter Klubs gab. Ich schätze, welche Arbeitsbedingungen ich in Bern vorfinde und 10 Portrait mit welchen Menschen ich es in der täglichen Arbeit zu tun habe. 17/18 Neuauflage des Ich habe mich vom ersten Tag an bei YB wohl gefühlt, eigentlich sogar schon ein 16 333er-Spiels bisschen vorher – vor einem Jahr, als mich Sportchef Christoph Spycher anrief Die Meisterhelden und ich mich später zu den Gesprächen mit der YB-Sportkommission traf. -

Wer Bietet Höher? Offensive Art Kontroverse Um Die Entschädigungszahlungen Für Das Spital Brig Als Ein Alt CVP-Landes- Hauptmann in Der Person B R I G - G L I S

AZ 3900 Brig • Samstag, 14. Oktober 2006 • Nr. 239 • 166. Jahrgang • Fr. 2.— TUTTO DAMEN & MÄNNERMODE BRIG www.walliserbote.ch • Redaktion Telefon 027 922 99 88 • Abonnentendienst Telefon 027 948 30 50 • Mengis Annoncen Telefon 027 948 30 40 • Auflage 26 849 Ex. KOMMENTAR Wer bietet höher? Offensive Art Kontroverse um die Entschädigungszahlungen für das Spital Brig Als ein alt CVP-Landes- hauptmann in der Person B r i g - G l i s. – (wb) Im Rah- von Patrice Clivaz zum Di- men des neuen Gesundheitsge- rektor der Pädagogischen setzes sollen die Walliser Hochschule Wallis ernannt Spitäler Eigentum des Kantons wurde, sah man mancher- werden. Dieser will den bishe- orts darin eine klassische rigen Besitzern, den Gemein- Vergabe von Pfründen in den der jeweiligen Spitalregion, der Republik Wallis. eine Entschädigung bezahlen. Nun stellt sich der mit einer Für die Liegenschaften und die Oberwalliserin verheiratete Infrastruktur des Kreisspitals Patrice Clivaz aus Ran- Brig bietet der Kanton eine dogne aber als initiatives Entschädigungszahlung von Gegengewicht zu einem rund 2,3 Millionen Franken an. schüchternen Vorsteher Das sei ein lächerlicher Betrag, des Erziehungsdeparte- der viel zu tief sei, findet der mentes heraus. Briger CVPO-Grossrat Jean- Mit der Durchführung des Marie Schmid und bietet einen dritten PH-Forums gestern Betrag von drei Millionen Abend in St-Maurice – Franken. Das Geld aufzutrei- nach jenem über die Ta- ben, sei für die IG «Spitalpflege gesschule im Vorjahr im für alle» überhaupt kein Pro- Oberwallis – zeigt er auf, blem. Finanziell potente Inve- wo seine Freiheiten und storen seien genug vorhanden. Aufgaben liegen. Ohne Das Ziel der ganzen Aktion sei Rücksicht auf Verluste wird die längerfristige Sicherung des ein aktuelles Thema aufge- Angebots von Gesundheits- griffen. -

Le Témoignage Clé D'un Neuchâtelois

SP 12e épisode AU PAYS DES DINOSAURES >>> PAGE 13 Les paléontologues nous content le Jura d’ilya220 millions d’années en une expo à voir en Ajoie. >>> PAGE 14 JA 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Mercredi 18 juillet 2007 ● www.limpartial.ch ● N0 39647 ● CHF 2.– / € 1.30 HORLOGERIE Faut-il enquêter Le témoignage clé sur les salaires? d’un Neuchâtelois ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY La commission tripartite chargée d’observer le marché de l’emploi neuchâtelois a décidé d’enquêter sur l’évolution des salaires horlogers depuis 2004. Une étude inutile, aux yeux de la Convention patronale de la branche: il n’y aurait pas de dumping salarial dans les entreprises horlogères du canton. Avis croisés. >>> PAGE 3 TOUR DE FRANCE Soler se met en lumière KEYSTONE DRAME DE LA JUNGFRAU Alain Perusset, un appointé-chef neuchâtelois de Corcelles, qui a miraculeusement échappé à la chute, a livré hier un témoignage de première importance sur les circonstances de l’accident. >>> PAGE 19 Le Tour déborde de ferveur NEUCHÂTEL Comme un fleuve tourmenté fourvoyer: tout cela n’excuse pas Chauffeur de KEYSTONE par des remous, le Tour déborde. les excès et les dérives de ce C’est le descendeur colombien Juan Mauricio Soler Pas uniquement à cause des merveilleux sport. Tout comme il bus tabassé qui a fait sienne la dernière étape des Alpes, à histoires nauséabondes, de faudrait être tout aussi borné pour Briançon. Chez Astana, Alexandre Vinokourov semble mauvais contes de fée ou de sa ne pas s’émerveiller devant cette au volant largué. Andreas Klöden leader unique? >>> PAGE 15 légende frelatée, écrite par des passion. -

Band 44 Saison 2010/11 Matchberichte, Resultate Und Ranglisten, Fotos Zusammenstellung H.R

Chronik des FC Ibach Band 44 Saison 2010/11 Matchberichte, Resultate und Ranglisten, Fotos Zusammenstellung H.R. Schibig Donnerstag, 1. Juli 2010 Hardegger neu im Vorstand Der FC Ibach schaut auf eine durchs Band erfolgreiche Saison zurück. Finanziell steht der Verein weiterhin auf gesunden Beinen. Im Vorstand gab es eine Rochade und drei Wiederwahlen. Von Lukas von Euw Fussball. – FCI-Präsident Hugo Fleck- lin konnte am Donnerstagabend im Restaurant Rose in Ibach über 50 Anwesende an der 56. ordentlichen Generalversammlung begrüssen. In seinem siebten Jahresbericht konnte er eine durchaus positive Bilanz ziehen. Speziell erwähnte Flecklin die Inbe- triebnahme des Kunstrasens im Win- tersried, aber auch den traurigen und plötzlichen Tod des ehemaligen FCI• Neues FCI-Ehrenmitglied: Beat Ulrich (rechts) mit Präsident Hugo Spielers Oliver Tonelli. Der dynamische Flecklin (Mitte) und dem neuen Anlagen-Chef Urs Hardegger. FCI-Präsident wurde von der Versamm- Bild Armin Reichlin lung mit grossem Applaus für zwei weitere Amtsjahre wiedergewählt. Ebenfalls in seinem Amt bestätigt Junioren schafften den Ligaerhalt in tungs-Chef Xaver Gasser abhalten. Er wurde Sportchef Patric Rölli. Er legte in der 1. Stärkeklasse mühelos, die B-Ju- konnte auf ein ereignisreiches Jahr seinem Jahresbericht die Priorität auf nioren konnten den Wiederaufstieg in zurückblicken, in dem mit dem Helfen das Thema der Juniorenförderung in die 2. Stärkeklasse bewerkstelligen, an der Schwyzer Chilbi und dem erst- der 1. Mannschaft. Zur Erläuterung des und die C-Auswahl mit einem Grossteil mals veranstalteten Slow-Up auch zwei fussballerischen Niveaus nahm er als an FCI-Spielern konnte sich in der aussergewöhnliche Anlässe anstan- Beispiel den aktuellen FCI-Spieler Ma- Coca-Cola-Juniors-League halten. -

Im Wallis – Und Statt 143 Gemeinden Genügten Drei Dutzend S I T T E N

AZ 3900 Brig • Dienstag, 13. April 2010 • Nr. 84 • 170. Jahrgang • Fr. 2.20 Polonaise. Gerne. Ausser, wenns ums Geld geht. Da tanzen wir lieber aus der Reihe. Keller Treppenbau AG Mit tiefen Gebühren und 3322 Schönbühl, Telefon 031 858 10 10 attraktiven Hypotheken. 5405 Baden-Dättwil, Telefon 056 619 13 00 www.keller-treppen.ch www.walliserbote.ch • Redaktion Telefon 027 922 99 88 • Abonnentendienst Telefon 027 948 30 50 • Mengis Annoncen Telefon 027 948 30 40 • Auflage 25 261 Expl. KOMMENTAR Reformdruck von unten? Im Osten Die Interessengemeinschaft Wallis 2015 erwägt eine Volksinitiative zur Territorialreform nichts Gutes O b e r w a l l i s. – (wb) Das Was für ein Sieg: In Ungarn Wallis kennt mit 143 Gemein- haben die Konservativen die den und 13 Bezirken eine Ge- regierenden Sozialdemokraten bietsaufteilung, die aus der Zeit richtiggehend hinweggefegt. der langen Fussmärsche und der Die Bürgerunion Fidesz hat schaukelnden Pferdekutschen die erste Wahlrunde am Sonn- stammt. Die Interessengemein- tag klar für sich entschieden schaft Wallis 2015 kommt zum und kommt auf fast 53 Prozent Schluss, dass es nun an der Zeit der Stimmen. Im Sog des dras- ist, angesichts der Passivität der Regierung und des Parlaments tischen Rechtsruckes konnte Druck von unten zu machen. sich die rechtsextremistische Der lahmende Reformeifer der Partei Jobbik 16,7 Prozent der Behörden soll unter Umständen Stimmen sichern und zieht neu durch eine Volksinitiative be- als drittstärkste Kraft ins un- schleunigt werden. garische Parlament ein. Die Stossrichtung der Reform- Die «Bewegung für ein besse- vorschläge der IG 2015: Nur res Ungarn – Jobbik» ist ein noch drei Dutzend Gemeinden Sammelbecken der Verlierer: im ganzen Kanton, nur noch ewiggestrige Irredentisten, die Wahlkreise mit mindestens zehn Abgeordneten statt 13 Be- von einer Restauration Gross- zirke – und Fusionen nicht im Ungarns träumen, Antisemiten, kleinen Massstab, sondern auch Antieuropäer, Romahasser und unter den Agglomerationen wie enttäuschte Wähler der So- Brig-Visp-Naters und den um- zialisten.