Download (12MB)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Raphael's Portrait of Baldassare Castiglione (1514-16) in the Context of Il Cortegiano

Virginia Commonwealth University VCU Scholars Compass Theses and Dissertations Graduate School 2005 Paragon/Paragone: Raphael's Portrait of Baldassare Castiglione (1514-16) in the Context of Il Cortegiano Margaret Ann Southwick Virginia Commonwealth University Follow this and additional works at: https://scholarscompass.vcu.edu/etd Part of the Arts and Humanities Commons © The Author Downloaded from https://scholarscompass.vcu.edu/etd/1547 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at VCU Scholars Compass. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of VCU Scholars Compass. For more information, please contact [email protected]. O Margaret Ann Southwick 2005 All Rights Reserved PARAGONIPARAGONE: RAPHAEL'S PORTRAIT OF BALDASSARE CASTIGLIONE (1 5 14-16) IN THE CONTEXT OF IL CORTEGIANO A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts at Virginia Cornmonwealtli University. MARGARET ANN SOUTHWICK M.S.L.S., The Catholic University of America, 1974 B.A., Caldwell College, 1968 Director: Dr. Fredrika Jacobs Professor, Department of Art History Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia December 2005 Acknowledgenients I would like to thank the faculty of the Department of Art History for their encouragement in pursuit of my dream, especially: Dr. Fredrika Jacobs, Director of my thesis, who helped to clarify both my thoughts and my writing; Dr. Michael Schreffler, my reader, in whose classroom I first learned to "do" art history; and, Dr. Eric Garberson, Director of Graduate Studies, who talked me out of writer's block and into action. -

Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali E Per Il Turismo Archivio Di Stato Di Genova

http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Archivio di Stato di Genova Instructiones et relationes Inventario n. 11 Regesti a cura di Elena Capra, Giulia Mercuri, Roberta Scordamaglia Genova, settembre 2020, versione 1.1 - 1 - http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE Nella richiesta occorre indicare il nome del fondo archivistico e il numero della busta: quello che nell’inventario è riportato in neretto. Ad esempio per consultare 2707 C, 87 1510 marzo 20 Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia. Tipologia documentaria: Lettere credenziali. Autorità da cui l’atto è emanato: Consiglio degli Anziani. Località o ambito di pertinenza: Francia. Persone menzionate: Giovanni Battista Lasagna. occorre richiedere ARCHIVIO SEGRETO 2707 C SUGGERIMENTI PER LA CITAZIONE DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE Nel citare la documentazione di questo fondo, ferme restando le norme adottate nella sede editoriale di destinazione dello scritto, sarà preferibile indicare la denominazione completa dell’istituto di conservazione e del fondo archivistico seguite dal numero della busta, da quello del documento e, se possibile, dall’intitolazione e dalla data. Ad esempio per citare 2707 C, 87 1510 marzo 20 Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia. Tipologia documentaria: Lettere credenziali. Autorità da cui l’atto è emanato: Consiglio degli Anziani. Località o ambito di pertinenza: Francia. Persone menzionate: Giovanni Battista Lasagna. è bene indicare: Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, b. 2707 C, doc. 87 «Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia» del 20 marzo 1510. - 2 - http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it SOMMARIO Nota archivistica p. -

Repertorio Degli Statuti Della Liguria

FONTI PER LA STORIA DELLA LIGURIA XIX Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII) a cura di Rodolfo Savelli REGIONE LIGURIA – ASSESSORATO ALLA CULTURA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Genova 2003 PRESENTAZIONE ABBREVIAZIONI ACG = Archivio Storico del Comune Genova AEP = Archives du Ministère des Affaires Etrangères Parigi ASA = Archivio storico ingauno Albenga ASF = Archivio di Stato Firenze ASG = Archivio di Stato Genova ASS = Archivio di Stato Savona AST = Archivio di Stato Torino BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana BCB = Biblioteca Civica Berio Genova BDG = Biblioteca Durazzo Genova BEM = Biblioteca Estense Modena BNN = Biblioteca Nazionale Napoli BRT = Biblioteca Reale Torino BSR = Biblioteca del Senato Roma BUG = Biblioteca Universitaria Genova IISL = Istituto Internazionale di Studi Liguri Bordighera SASV = Sezione di Archivio di Stato Ventimiglia 1. Il progetto di realizzare un nuovo repertorio degli statuti della Li- guria prese avvio anni or sono, e fu sostenuto dalla Società Ligure di Storia Patria, dall’allora Istituto di Storia del diritto dell’Università di Genova (confluito poi nel Dipartimento di cultura giuridica « Giovanni Tarello »), dall’Accademia « Giovanni Capellini » (La Spezia) e dalla Regione Liguria. Nella fase iniziale vi furono proficui confronti con colleghi delle Università di Milano, Torino, Siena e Messina. Si decise di effettuare il censimento scegliendo come confini di indagine quelli delle Regioni attuali, per evitare sovrapposizioni (visto che il progetto originario prevedeva che i gruppi di ricerca in Liguria, Lombardia e Piemonte procedessero di pari passo); le duplicazioni sarebbero state ineliminabili per quei territori, quali la Lunigia- na o il basso Piemonte, dalla complessa storia civile e istituzionale, che non si identifica con le vicende di uno solo degli stati d’ancien régime 1. -

The Marriage of True Minds

THE MARRIAGE OF TRUE MINDS Of the Rise and Fall of the Idealized Conception of Friendship in the Renaissance Von der Gemeinsamen Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Hannover zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Dissertation von ROBIN HODGSON, M. A., geboren am 21.06.1969 in Neustadt in Holstein 2003 Referent: Prof. Dr. Gerd Birkner Korreferenten: Prof. Dr. Dirk Hoeges Prof. Dr. Beate Wagner-Hasel Tag der Promotion: 30.10.2003 ABSTRACT (DEUTSCH) Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der Freundschaftsbegriff der Renaissance, der seinen Ursprung wesentlich in der antiken Philosophie hat, seine Darstellungsweisen in der europäischen (insbesondere der englischen und italienischen) Literatur des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, und der Wandel, dem dieser beim Epochenwechsel zur Aufklärung im siebzehnten Jahrhundert unterworfen war. Meine Arbeit vertritt die Hypothese, dass sich die Konzeptionen der verschiedenen Formen zwischenmenschlicher Beziehung die sich spätestens seit dem achtzehnten Jahrhundert etablieren konnten, auf die konzeptionellen Veränderungen des Freund- schaftsbegriffs und insbesondere auf den Wandel des Begriffsverständnisses von Freundschaft und Liebe während der Renaissance und des sich anschließenden Epochenwechsels zurückführen lassen. Um diese Hypothese zu verifizieren, habe ich daher nach einer kurzen Übersicht über die konzeptionellen Ursprünge des frühneuzeitlichen Freundschaftsbegriffs zunächst das Wesen der primär auf den philosophischen -

Download (10MB)

AVVERTENZA 11 lavoro, nato come inventario di un « fondo » dell Archivio di Stato geno vese a fini essenzialmente archivistici e non storici, risente di questa sua origine nella rigorosa limitazione dei regesti a quel fondo, pur ricostruito sulla base dell’ordine cronologico dei documenti, e nella sobrietà discreta dei singoli re gesti. Del pari la bibliografia non vuol essere un repertorio critico e non intende richiamare tutte le edizioni comunque eseguite dei diversi atti, ma limita i riferim enti alle edizioni principali, apparse nelle raccolte sistematiche più comu nem ente accessibili, ed a quanto fu pubblicalo del codice diplomatico dell Im periale. Si è ritenuta peraltro utile anche una serie di riferimenti agli Annali di Caffaro e Continuatori per i passi in cui si ricordano i fatti significati dai docum enti del fondo. Il lettore d’altra parte facilmente rileverà che tale appa rato si riferisce con larga prevalenza ai secoli del Medio Evo; il che rappresenta un fatto pieno di significato, anche se la serie dei richiami, come si è detto, e largamente incompleta. Gli indici, alla cui redazione ha direttamente collaborato, col dott. Liscian- drelli ed il dott. Costamagna, anche il Segretario prof. T.O. De Negri, che ha cu rato l’edizione, si riferiscono strettamente ai nomi riportati nei Regesti, ove spesso, per ovvie ragioni, i nominativi personali sono suppliti da richiami anoni mi o da titoli generici (re, pontefice1, imperatore...). Essi hanno quindi un valore indicativo di massima e non possono esaurire la serie dei riferimenti. Per m aggior chiarezza diamo di seguito, col richiamo alle sigle e nell or dine alfabetico delle sigle stesse, l’elenco delle pubblicazioni utilizzate. -

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol. LV (CXXIX) Fasc. I Vittorio Poggi (1833-1914) tra la Liguria e l’Europa degli studi GENOVA MMXV NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5 Referees : i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell’elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all’indirizzo: http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp Referees : the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente. All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer. « Atti della Società Ligure di Storia Patria » è presente nei cataloghi di centinaia di biblioteche nel mondo: http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp « Atti della Società Ligure di Storia Patria » is present worldwide in the catalogues of hundreds of academic and research libraries: http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp I saggi contenuti in questo volume sono l’esito della giornata di studi tenutasi a Savona, nel Museo d’Arte di Palazzo Gavotti e Albisola Superiore, a La Pace, Villa Poggi 3 ottobre 2013, in occasione del primo centenario della morte di Vittorio Poggi. Alla sessione mattutina ha presieduto Bruno Massabò (Soprintendente ai Beni Archeo- logici della Liguria), a quella pomeridiana Dino Puncuh (Presidente della Società Ligure di Storia Patria). A cento anni dalla morte di Vittorio Poggi abbiamo voluto ricordare la sua figura poliedrica, espressione di un ceto tipico dei centri minori liguri e di una cultura italiana, che fra la metà dell’Ottocento e il primo Novecento era aperta a tutto campo sull’Europa: possiamo affermare che Vittorio Poggi rappresenti, nei vari aspetti degli studi e delle attività cui si è rivolto, un esempio di quelle personalità che, in tutta la penisola, hanno contribuito a porre le basi per la nascita dell’Italia moderna. -

Reti Medievali E-Book Monografie 4

Reti Medievali E-Book Monografie 4 Reti Medievali E-book Comitato scientifico Claudio Azzara (Università di Salerno) Pietro Corrao (Università di Palermo) Roberto Delle Donne (Università di Napoli Federico II) Stefano Gasparri (Università di Venezia) Paola Guglielmotti (Università di Genova) Gian Maria Varanini (Università di Verona) Andrea Zorzi (Università degli Studi di Firenze) Giovanna Petti Balbi Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale Firenze University Press 2007 Governare la città : pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale / Giovanna Petti Balbi. – Firenze : Firenze university press, 2007. (Reti Medievali. E-book, Monografie; 4) http://www.storia.unifi.it/_RM/e-book/titoli/PettiBalbi.htm http://digital.casalini.it/9788884536037 ISBN 978-88-8453-603-7 (online) ISBN 978-88-8453-604-4 (print) 945.1804 (ed. 20) Liguria - Medioevo Volume realizzato con il contributo del Prin 2004, Linguaggi e culture politiche nell’Italia del Rinascimento, coordinato da Giuseppe Petralia. Impaginazione: Alberto Pizarro Fernández Editing: Leonardo Raveggi © 2007 Firenze University Press Università degli Studi di Firenze Firenze University Press Borgo Albizi, 28 50122 Firenze, Italy http://epress.unifi.it/ Printed in Italy Indice Introduzione 7 I. Organizzazione familiare 13 1. Strutture familiari nella Liguria medievale 15 2. La vita e la morte: riti e comportamenti in ambito urbano 29 3. I Visconti di Genova: identità e funzioni dei Carmadino (secoli XI-XII) 51 4. I Fieschi: un percorso familiare 83 II. Dinamiche sociali 99 1. Magnati e popolani in area ligure 101 2. L’apogeo della città tra Due e Trecento 127 3. I Gerosolimitani in Liguria in età medievale tra tensioni politiche e compiti istituzionali 145 4. -

Spazi Per La Memoria Storica

SPAZI PER LA MEMORIA STORICA ROMA 2009 Genova, Complesso monumentale di Sant’Ignazio: particolare della loggia di Psiche Genova, Palazzetto criminale PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SAGGI 93 SPAZI PER LA MEMORIA STORICA La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell’Archivio di Stato Atti del convegno internazionale Genova, 7 - 10 giugno 2004 a cura di ALFONSO ASSINI e PAOLA CAROLI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2009 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Servizio III - Studi e ricerca Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara Impaginazione: Fausto Amalberti Autorizzazioni alla pubblicazione delle immagini: Accademia Nazionale dei Lincei, Roma Archivio di Stato di Venezia Archivio Storico del Comune di Genova Biblioteca Civica Berio, Genova Biblioteca Nazionale Braidense, Milano British Library, Londra Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova Staatsbibliothek, Berlino © 2009 Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per gli archivi ISBN 978-88-7125-302-2 Stampato nel mese di novembre 2009 a cura della Tipografia Brigati Glauco & c. s.d.f. – Genova ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA Manifestazioni “Genova capitale della cultura 2004” Convegno internazionale Spazi per la memoria storica La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell’Archivio di Stato Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Complesso monumentale di Sant’Ignazio, -

Cardinal Pietro Bembo and the Formation of Collecting Practices in Venice and Rome in the Early Sixteenth Century

IL COLLEZIONISMO POETICO: CARDINAL PIETRO BEMBO AND THE FORMATION OF COLLECTING PRACTICES IN VENICE AND ROME IN THE EARLY SIXTEENTH CENTURY A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILOSOPHY By Susan Nalezyty January, 2011 Examining Committee Members: Tracy E. Cooper, Advisory Chair, Department of Art History Marcia B. Hall, Department of Art History Elizabeth Bolman, Department of Art History Peter Lukehart, External Member, CASVA, National Gallery of Art i © by Susan Nalezyty 2010 All Rights Reserved ii ABSTRACT Il collezionismo poetico: Cardinal Pietro Bembo and the Formation of Collecting Practices in Venice and Rome in the Early Sixteenth Century Candidate’s Name: Susan Nalezyty Degree: Doctor of Philosophy Temple University, 2011 Doctoral Advisor: Tracy E. Cooper Cardinal Pietro Bembo’s accomplishments as a poet, linguist, philologist, and historian are well known, but his activities as an art collector have been comparatively little studied. In his writing, he directed his attention to the past via texts—Ciceronean Latin and Petrarchan Italian—for their potential to transform present and future ideas. His assembly of antiquities and contemporary art served an intermediary function parallel to his study of texts. In this dissertation I investigate Bembo as an agent of cultural exchange by offering a reconstruction of his art collection and, in so doing, access his thinking in a way not yet accomplished in previous work on this writer. Chapter One offers a historiographic overview of my topic and collecting as a subject of art historical study. Chapter Two maps the competition and overlapping interests of collectors who bought from Bembo’s heirs. -

L'arte Dei Corallieri Fino Al 1528

ONORATO PÀSTINE j* # j* L’ARTE DEI CORALLIERI NELL’ORDINAMENTO DELLE CORPORAZIONI GENOVESI (SECOLI XV-XVIII) Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiniiiiiiiiinniniiiiiiiinniniiiininiinimniinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyyiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiii!!!!!:!!!l:!!!!!!!:;!!!!:!!!!i:!!ll"lll,,... ......... ..... ........ ..... ............. ..................... LE CORPORAZIONI GENOVESI E L'ARTE DEI CORALLIERI FINO AL 1528 < j* j t j * r. Origine dell’arte dei corallieri & & Il 24 ottobre 1477 quarantadue maestri corallieri rivolgevano al Go vernatore ducale di Genova, Prospero Adorno, (la città era allora sotto il dominio sforzesco) e al Consiglio degli Anziani del Comune una supplica, con la quale chiedevano di poter essi pure, a somiglianza degli altri artefici genovesi, formare « colegium et universitatem », degnandosi le Loro Signo rie di dare commissione « aliquibus gravibus viris laicis seu jurisperitis », affinchè, uditi i supplicanti ed altri della medesima arte, stabilissero « capi- tuia quae laboratoribus dicte artis coralorum » sembrassero « expedire et honori civitatis convenire ». Il Governatore e gli Anziani davano pertanto incarico ai « Capitulatores » di esaminare l’istanza e di riferire (1). Quando l’Arte si avviava così a costituirsi, in un assettamento regolare ed ufficiale, accanto alle altre corporazioni cittadine, era essa, come si vede -

Genoa and Its Treasures

Comune di Genova - Ufficio sviluppo e Promozione del Turismo Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r [email protected] www.genova-turismo.it Tourist Information Centres (T.I.C.) IAT Via Garibaldi Useful info: Via Garibaldi 12r Ph. +39 010 55 72 903/ 751 Genoa Aquarium Fax +39 010 55 72 414 www.acquariodigenova.it (7/7 - h. 9.00 - 18.30) C. Colombo Airport [email protected] Ph. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it IAT De Ferrari City sightseeing open top bus Largo Pertini 13 Genova in Tour Pesci Viaggi Ph. +39 010 86 06 122 Ph. +39 010 53 05 237 - Mobile +39 328 98 55 419 Fax +39 010 86 06 476 www.pesciviaggi.it (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) [email protected] Hop-on hop-off city tour CITYSIGHTSEEING GENOVA IAT C. Colombo Airport (arrivals area) Ph. +39 010 86 91 632 Genova - Sestri Ponente www.genova.city-sightseeing.it Ph./Fax +39 010 60 15 247 (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30) Genoa Museums [email protected] www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it Radio Taxi Walking guided tour to the historical centre Ph. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it and the Palazzi dei Rolli, UNESCO World Heritage Visit of the city with little train Every weekend you can visit the historical city Trenino Pippo centre and discover the fascination of some of Ph. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it the famous Palazzi dei Rolli. Trains More information about costs and languages Ph. -

Simon Boccanegra

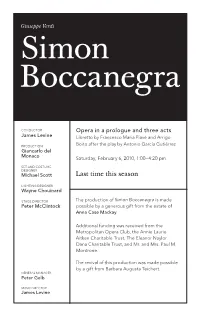

Giuseppe Verdi Simon Boccanegra CONDUCTOR Opera in a prologue and three acts James Levine Libretto by Francesco Maria Piave and Arrigo PRODUCTION Boito after the play by Antonio García Gutiérrez Giancarlo del Monaco Saturday, February 6, 2010, 1:00–4:20 pm SET AND COSTUME DESIGNER Michael Scott Last time this season LIGHTING DESIGNER Wayne Chouinard STAGE DIRECTOR The production of Simon Boccanegra is made Peter McClintock possible by a generous gift from the estate of Anna Case Mackay. Additional funding was received from the Metropolitan Opera Club, the Annie Laurie Aitken Charitable Trust, The Eleanor Naylor Dana Charitable Trust, and Mr. and Mrs. Paul M. Montrone. The revival of this production was made possible by a gift from Barbara Augusta Teichert. GENERAL MANAGER Peter Gelb MUSIC DIRECTOR James Levine 2009–10 Season The 134th Metropolitan Opera performance of Giuseppe Verdi’s Simon This performance is being broadcast Boccanegra live over The Toll Brothers– Metropolitan Opera Conductor International James Levine Radio Network, sponsored by in o r d e r o f v o c a l a p p e a r a n c e Toll Brothers, America’s luxury Paolo Albiani Gabriele Adorno ® homebuilder , Stephen Gaertner Marcello Giordani with generous long-term Pietro Amelia’s lady-in-waiting support from Richard Bernstein Joyce El-Khoury* The Annenberg Foundation, the Simon Boccanegra A captain Vincent A. Stabile Plácido Domingo Adam Laurence Endowment for Herskowitz Broadcast Media, Jacopo Fiesco, also and contributions known as Andrea from listeners James Morris worldwide. Maria, daughter of Simon Boccanegra, This performance also known as Amelia is also being Grimaldi broadcast live Adrianne Pieczonka on Metropolitan Opera Radio on SIRIUS channel 78 and XM channel 79.