Fieschi (I-Vi)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Signoria Dei Campofregoso a Sarzana

ANNA IVALDI LA SIGNORIA DEI CAMPOFREGOSO A SARZANA (1421 - 1484) Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 Il presente lavoro fa parte di un piano di studi patrocinato e finanziato dal C.N.R. presso l’istituto di Paleografia e Storia Medievale dell’Università di Genova,, sotto la direzione del prof. Geo Pistarino. Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 P r e m e s s a Molte questioni particolari riguardanti la signoria dei Campofregoso a Sarzana sono state studiate; mancava tuttavia una monografia circa tale argomento. La presente trattazione è stata condotta sugli studi precedenti e sulla documentazione ricavata dagli Archivi di Stato di Genova e Firenze e dagli Archivi comunale e capitolare di Sarzana; molte lacune potranno, però, essere colmate con più approfondite ricerche negli Archivi ricordati e in Quelli comunali, notarili e privati della Lunigiana. Attraverso i molti particolari, i frammenti e gli episodi, di cui Questa storia è intessuta, appare evidente la vitalità della signoria sarzanese, le cui energie e attività non si esauriscono nell’ambito della Lunigiana, ma vanno inquadrate nella storia italiana del Quattrocento. I - L’insediamento d e i C ampofregoso a Sa r z a n a . Nell’estate del 1421 Filippo Maria Visconti preparava un grande esercito, per cacciare da Genova il doge Tommaso da Campofregoso e farsi signore della città, sollecitato da molti genovesi fuorusciti, ostili alla famiglia del doge ’. Genova, politicamente isolata per la lega del duca con Venezia e Firenze e per l’accostamento tra Filippo Maria e Alfonso d’A- ragona, contro il Quale essa combatteva in Corsica, assediata per terra e per mare, dopo la sconfitta navale di Battista, fratello del doge, dovette arrendersi al Carmagnola2. -

Download (10MB)

AVVERTENZA 11 lavoro, nato come inventario di un « fondo » dell Archivio di Stato geno vese a fini essenzialmente archivistici e non storici, risente di questa sua origine nella rigorosa limitazione dei regesti a quel fondo, pur ricostruito sulla base dell’ordine cronologico dei documenti, e nella sobrietà discreta dei singoli re gesti. Del pari la bibliografia non vuol essere un repertorio critico e non intende richiamare tutte le edizioni comunque eseguite dei diversi atti, ma limita i riferim enti alle edizioni principali, apparse nelle raccolte sistematiche più comu nem ente accessibili, ed a quanto fu pubblicalo del codice diplomatico dell Im periale. Si è ritenuta peraltro utile anche una serie di riferimenti agli Annali di Caffaro e Continuatori per i passi in cui si ricordano i fatti significati dai docum enti del fondo. Il lettore d’altra parte facilmente rileverà che tale appa rato si riferisce con larga prevalenza ai secoli del Medio Evo; il che rappresenta un fatto pieno di significato, anche se la serie dei richiami, come si è detto, e largamente incompleta. Gli indici, alla cui redazione ha direttamente collaborato, col dott. Liscian- drelli ed il dott. Costamagna, anche il Segretario prof. T.O. De Negri, che ha cu rato l’edizione, si riferiscono strettamente ai nomi riportati nei Regesti, ove spesso, per ovvie ragioni, i nominativi personali sono suppliti da richiami anoni mi o da titoli generici (re, pontefice1, imperatore...). Essi hanno quindi un valore indicativo di massima e non possono esaurire la serie dei riferimenti. Per m aggior chiarezza diamo di seguito, col richiamo alle sigle e nell or dine alfabetico delle sigle stesse, l’elenco delle pubblicazioni utilizzate. -

The Medieval Genoese Consciousness Between Their Government and Their Colonial World

ANZAI, The Medieval Genoese Consciousness between their Government and their Colonial World The Medieval Genoese Consciousness between their Government and their Colonial World in Romania by the Analysis of a Letter Yoko Kamenaga ANZAI* 1. Introduction Recently the historians of medieval and Renaissance Italy often discuss on the view of “political language” (linguaggi politici) as new tendency of political history, in particular, as a way of analysis of political thought in its broad sense.1 In relation to the Genoese medieval history, Giovanna Petti Balbi described the language of power in the governmental ceremony or celebration.2 And some articles of Christine Shaw belong to this category. For example, she examined the various registers of some Genoese counsels and found the Genoese pragmatism based on the sense of the value of money.3 The subject of this paper treats the relationship between the mother city Genoa and its colonial people in Romania, whose world spreads in the coastal area of the Aegean and of the Black Sea largely. I try to reconsider each action and consciousness of the Genoese government staffs and of the Genoese in their colonial world through the analysis of a letter mainly. The letter has its particular style of phrase. In addition to the background and contents themselve, we would clarify their mentality. 2. The sources The sources that we treat here are L. Balletto ed. Liber Officii Provisionis Romanie.4 Officium Provisionis Romanie is an office of the Genoese Commune in charge of its colonial administration. We can find its existence at least in 1377.5 In relation to the circumstance of * Gakushuin University 1 For example, Andrea Gamberini, Lo stato visconteo: linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano, 2005. -

Reti Medievali E-Book Monografie 4

Reti Medievali E-Book Monografie 4 Reti Medievali E-book Comitato scientifico Claudio Azzara (Università di Salerno) Pietro Corrao (Università di Palermo) Roberto Delle Donne (Università di Napoli Federico II) Stefano Gasparri (Università di Venezia) Paola Guglielmotti (Università di Genova) Gian Maria Varanini (Università di Verona) Andrea Zorzi (Università degli Studi di Firenze) Giovanna Petti Balbi Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale Firenze University Press 2007 Governare la città : pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale / Giovanna Petti Balbi. – Firenze : Firenze university press, 2007. (Reti Medievali. E-book, Monografie; 4) http://www.storia.unifi.it/_RM/e-book/titoli/PettiBalbi.htm http://digital.casalini.it/9788884536037 ISBN 978-88-8453-603-7 (online) ISBN 978-88-8453-604-4 (print) 945.1804 (ed. 20) Liguria - Medioevo Volume realizzato con il contributo del Prin 2004, Linguaggi e culture politiche nell’Italia del Rinascimento, coordinato da Giuseppe Petralia. Impaginazione: Alberto Pizarro Fernández Editing: Leonardo Raveggi © 2007 Firenze University Press Università degli Studi di Firenze Firenze University Press Borgo Albizi, 28 50122 Firenze, Italy http://epress.unifi.it/ Printed in Italy Indice Introduzione 7 I. Organizzazione familiare 13 1. Strutture familiari nella Liguria medievale 15 2. La vita e la morte: riti e comportamenti in ambito urbano 29 3. I Visconti di Genova: identità e funzioni dei Carmadino (secoli XI-XII) 51 4. I Fieschi: un percorso familiare 83 II. Dinamiche sociali 99 1. Magnati e popolani in area ligure 101 2. L’apogeo della città tra Due e Trecento 127 3. I Gerosolimitani in Liguria in età medievale tra tensioni politiche e compiti istituzionali 145 4. -

Spazi Per La Memoria Storica

SPAZI PER LA MEMORIA STORICA ROMA 2009 Genova, Complesso monumentale di Sant’Ignazio: particolare della loggia di Psiche Genova, Palazzetto criminale PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SAGGI 93 SPAZI PER LA MEMORIA STORICA La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell’Archivio di Stato Atti del convegno internazionale Genova, 7 - 10 giugno 2004 a cura di ALFONSO ASSINI e PAOLA CAROLI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2009 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Servizio III - Studi e ricerca Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara Impaginazione: Fausto Amalberti Autorizzazioni alla pubblicazione delle immagini: Accademia Nazionale dei Lincei, Roma Archivio di Stato di Venezia Archivio Storico del Comune di Genova Biblioteca Civica Berio, Genova Biblioteca Nazionale Braidense, Milano British Library, Londra Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova Staatsbibliothek, Berlino © 2009 Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per gli archivi ISBN 978-88-7125-302-2 Stampato nel mese di novembre 2009 a cura della Tipografia Brigati Glauco & c. s.d.f. – Genova ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA Manifestazioni “Genova capitale della cultura 2004” Convegno internazionale Spazi per la memoria storica La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell’Archivio di Stato Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Complesso monumentale di Sant’Ignazio, -

Genoa and Its Treasures

Comune di Genova - Ufficio sviluppo e Promozione del Turismo Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r [email protected] www.genova-turismo.it Tourist Information Centres (T.I.C.) IAT Via Garibaldi Useful info: Via Garibaldi 12r Ph. +39 010 55 72 903/ 751 Genoa Aquarium Fax +39 010 55 72 414 www.acquariodigenova.it (7/7 - h. 9.00 - 18.30) C. Colombo Airport [email protected] Ph. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it IAT De Ferrari City sightseeing open top bus Largo Pertini 13 Genova in Tour Pesci Viaggi Ph. +39 010 86 06 122 Ph. +39 010 53 05 237 - Mobile +39 328 98 55 419 Fax +39 010 86 06 476 www.pesciviaggi.it (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) [email protected] Hop-on hop-off city tour CITYSIGHTSEEING GENOVA IAT C. Colombo Airport (arrivals area) Ph. +39 010 86 91 632 Genova - Sestri Ponente www.genova.city-sightseeing.it Ph./Fax +39 010 60 15 247 (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30) Genoa Museums [email protected] www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it Radio Taxi Walking guided tour to the historical centre Ph. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it and the Palazzi dei Rolli, UNESCO World Heritage Visit of the city with little train Every weekend you can visit the historical city Trenino Pippo centre and discover the fascination of some of Ph. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it the famous Palazzi dei Rolli. Trains More information about costs and languages Ph. -

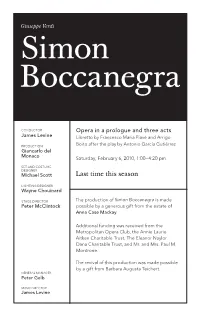

Simon Boccanegra

Giuseppe Verdi Simon Boccanegra CONDUCTOR Opera in a prologue and three acts James Levine Libretto by Francesco Maria Piave and Arrigo PRODUCTION Boito after the play by Antonio García Gutiérrez Giancarlo del Monaco Saturday, February 6, 2010, 1:00–4:20 pm SET AND COSTUME DESIGNER Michael Scott Last time this season LIGHTING DESIGNER Wayne Chouinard STAGE DIRECTOR The production of Simon Boccanegra is made Peter McClintock possible by a generous gift from the estate of Anna Case Mackay. Additional funding was received from the Metropolitan Opera Club, the Annie Laurie Aitken Charitable Trust, The Eleanor Naylor Dana Charitable Trust, and Mr. and Mrs. Paul M. Montrone. The revival of this production was made possible by a gift from Barbara Augusta Teichert. GENERAL MANAGER Peter Gelb MUSIC DIRECTOR James Levine 2009–10 Season The 134th Metropolitan Opera performance of Giuseppe Verdi’s Simon This performance is being broadcast Boccanegra live over The Toll Brothers– Metropolitan Opera Conductor International James Levine Radio Network, sponsored by in o r d e r o f v o c a l a p p e a r a n c e Toll Brothers, America’s luxury Paolo Albiani Gabriele Adorno ® homebuilder , Stephen Gaertner Marcello Giordani with generous long-term Pietro Amelia’s lady-in-waiting support from Richard Bernstein Joyce El-Khoury* The Annenberg Foundation, the Simon Boccanegra A captain Vincent A. Stabile Plácido Domingo Adam Laurence Endowment for Herskowitz Broadcast Media, Jacopo Fiesco, also and contributions known as Andrea from listeners James Morris worldwide. Maria, daughter of Simon Boccanegra, This performance also known as Amelia is also being Grimaldi broadcast live Adrianne Pieczonka on Metropolitan Opera Radio on SIRIUS channel 78 and XM channel 79. -

Andrea Lercari LA NOBILTÀ CIVICA a GENOVA E in LIGURIA DAL

Andrea Lercari LA NOBILTÀ CIVICA A GENOVA E IN LIGURIA DAL COMUNE CONSOLARE ALLA REPUBBLICA ARISTOCRATICA 1 Ogni studioso che si trovi ad affrontare un tema afferente alla storia genovese, sia questo di taglio politico, sia economico, sia ancora storico-artistico o architettonico o urbanistico, deve confron- tarsi con il composito e complesso ceto dirigente che ebbe il control- lo politico e sociale della città dalle origini del Comune, nel XII secolo, a tutta la durata della Repubblica aristocratica, nata nel 1528 e caduta nel 1797. Attraverso un’evoluzione continua e articolata, il gruppo di potere, diviso nelle fazioni cittadine dei guelfi e ghibellini, prima, e dei nobiles e populares, poi, con la riforma costituzionale del 1528 si organizzò in un vero e proprio patriziato sovrano, nel quale confluirono coloro che avevano già acquisito il diritto di parte- cipare all’amministrazione della cosa pubblica. Si era trattato in sostanza di un’operazione di riordino del ceto dirigente cittadino – nel quale erano già riscontrabili tutte le caratteristiche di una vera e propria nobiltà civica – ispirata dalla necessità di porre fine alle lotte di fazione per il controllo della città. 1 Desidero esprimere un sentito ringraziamento per aver favorito la mia partecipazione al convegno Le aristocrazie cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV-XVIII all’amico Saverio Simi de Burgis, il quale come discendente di una delle famiglie compo- nenti la nobiltà genovese sin dalle sue origini, i Di Negro, condivide l’interesse per le vicen- de del ceto dirigente dell’antica Repubblica di Genova, e a Marino Zorzi e Girolamo Mar- cello del Majno membri del comitato organizzatore del convegno. -

Copertina2011.Pub (Sola Lettura)

Annuario Statistico Edizione 2012 Sistema Statistico Nazionale Direzione Statistica Prefazione L’Annuario Statistico del Comune di Genova, nelle sue 370 pagine, fornisce una fotografia puntuale ed aggiornata della città attraverso un significativo repertorio di informazioni e dati su tematiche di rilievo quali: economia, lavoro, inflazione, cultura, evoluzione demografica, sanità, trasporti, ambiente e giustizia. Un capitolo è dedicato alla Civica Amministrazione con particolare attenzione alle notizie storiche, all’organizzazione, alle rappresentanze politiche ed ai servizi comunali. L’annuario 2012, la cui maggior parte dei dati è relativa all'anno 2011, non solo aggiorna le tavole pubblicate nell’edizione dell’anno precedente, ma presenta anche serie storiche decennali o quinquennali che consentono di seguire nel tempo, anche attraverso la rappresentazione grafica di un andamento, l’evoluzione di determinati fenomeni. L’attuale edizione presenta aspetti innovativi in termini di contenuto: è stata arricchita di nuove sezioni ed ampliata con informazioni relative all’organizzazione comunale, all’attività dei Municipi, all’istruzione universitaria, alla giustizia. Sono state, inoltre, introdotte tavole contenenti nuovi indicatori ambientali e, all’interno del capitolo dedicato all’Economia, è possibile acquisire i dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura svoltosi nel 2010. Le note introduttive ai singoli capitoli sono state dotate di una veste grafica colorata, più consona all'utilizzo via web, con titoli laterali che accompagnano -

Riccardo Musso "El Stato Nostro De Zenoa"

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Reti Medievali Open Archive Riccardo Musso "El stato nostro de Zenoa". Aspetti istituzionali della prima dominazione sforzesca su Genova (1464-78) [A stampa in "Serta antiqua et mediaevalia", V, Società e istituzioni del medioevo ligure, Roma, Scheiwiller, 2001, pp. 199-236 © dell’ autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]. Premessa Le vicende che, nel 1464, portarono all’affermazione su Genova della signoria di Francesco Sforza sono forse tra le più conosciute della storia genovese, merito soprattutto dell’accurata descrizione che ne diede Albano Sorbelli all’inizio del secolo scorso1; ugualmente noti – sia pure con qualche inesattezza cronologica - sono gli avvenimenti successivi2, e in particolare quelli legati alle due rivolte che, nel 1477 e nel 1478, condussero alla fine della dominazione sforzesca3. Meno conosciuti sono invece gli aspetti istituzionali relativi a questo periodo: una mancanza che, se ben s’inserisce nel quadro generale di scarsa conoscenza delle istituzioni genovesi tardo- medioevali (che diviene macroscopica a livello di storiografia nazionale…), appare invece strana se rapportata alla ricca ed agguerrita bibliografia sullo stato visconteo- sforzesco, oggetto negli ultimi decenni di numerosi e approfonditi studi4. La separazione dello “stato de Zenoa” dal resto dei domini degli Sforza - di cui si darà conto nelle pagine seguenti – è stata così ben recepita dalla storiografia “lombarda” che esso ha continuato ad essere percepito come un elemento sostanzialmente estraneo allo stato sforzesco, nonostante che nei cinquanta anni che gli Sforza dominarono su Milano dalla presa di potere da parte del duca Francesco alla cattura *Abbreviature usate: ASG, Archivio di Stato di Genova; ASM, Archivio di Stato di Milano; DBI, Dizionario Biografico degli Italiani; RIS, Rerum Italicarum Scriptores. -

Studi Di Storia Medioevale E Di Diplomatica

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA PUBBLICATI A CURA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA STORIA E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA 17 EDIZIONI NEW PRESS - COMO Lo «Stato Cappellazzo». Genova tra Adorno e Fregoso (1436-1464) d i R iccardo M usso SOMMARIO: Premessa. -1.1 “Cappellazzi”. - 2. Le “regulae”. - 3. Il Duce. - 4. “Lo comun de Zenoa”. - 5- T utù gli uomini del doge. - 6. Il governo delle Riviere. - 7. Le finanze. - 8. Conclusione. Premessa “In quei tempi lo stato delle cose di Genova era sì fatto, che non potendo per legge ascendere alla maggioranza del sovrano magistrato se non i cittadini popo lari, e non essendo ammesso al dogato niuno altro che del corpo del popolo (...) l’ambizione delle più potenti famiglie aspiranti a quel grado cagionò spesse fiate molte contese fra cittadini popolari; (...) con le quali discordie due famiglie po polari, l’Adorna e la Fregosa, pigliando a poco a poco forze, crebbero in guisa e alzarono di maniera la fronte sopra le altre, che’l dogato si dava o a l’una o al l’altra di loro solamente, che tutte le altre cedevano a quelle di gran lunga d’o nore e di dignità (...). Adunque la potenza di queste due famiglie (...) sopravan zava l’altre in guisa che occupavano con la parte loro non solamente tutta la città ma tutta la Liguria ancora, né era veruno che con l’animo e col nome non te nesse o dell’una o dell’altra di quelle fazioni, che neanche la parte de nobili e gli huomini delle famiglie illustri non si recavano il ciò fare a vergogna (...) e in questo sommo turbamento di cose (...) la -

Oltregiogo.Pdf

Edilio Riccardini OVADA E L'OLTREGIOGO TRA GENOVA E MILANO NELLA PRIMA META' DEL XV SECOLO ESTRATTO DAlLA RIVISTA DI STORIAARTEE ARCHEOLOGIA PERLE PROVINCE DI ALESSANDRIA EASTI Annata CIV (Anno 1995) Edilio Riccardini OVADA E L'OLTREGIOGO TRA GENOVA E MILANO NELLA PRIMA META' DEL XV SECOLO ESTRATTO DAlLA RIVISTA DI STORIAARTEE ARCHEOLOGIA PERLE PROVINCE DI ALESSANDRIA EASTI Annata CIV (Anno 1995) Ovada e l'Oltregiogo tra Genova e Milano nella prima metàdel XV secolo 1119 ottobre 1414, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria, al la presenza di Carlo Spinola di Luccoli, luogotenente del vicario ci tra Iugum Bartolomeo Spinola, 161 uomini di Ovada prestano so lenne giuramento di fedeltà al Comune di Genova 1. La cerimonia sancisce il ripristino del legame politico-amministrativo tra Domi nante e comunità soggetta2, in parte compromesso dai concitati av venimenti di inizio secolo'. Il governo di Ovada torna così, secondo consuetudine, ad esse re affidato ad un podestà-castellano di nomina genovese, Marco Do ria, incaricato di amministrare la giustizia e di sovrintendere alla difesa militare. Ai suoi ordini agisce una guarnigione, composta da un caporal o vicecastellano e da 17 balestrieri4: un presidio di con sistenza lievemente ridotta rispetto al passato, ma nondimeno rag guardevole", a riprova dell'importanza annessa da Genova al pos- I ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (A.S.G.),Archivio Segreto, Conjinium, filza n. 3. 2 Per una conoscenza del medioevo ovadese non si può prescindere dalle opere basilari di G. PISTARINO, Da Ovada aleramica ad Ovada genovese, in «Rivista di Storia, Arte e Archeologia delle Province di Alessandria e Asti», XC, Alessandria, 1981, pp.