Gebiets-Album

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Patchworkausstellung Der Ortsgemeinde Freckenfeld Am

43. Jahrgang (132) Freitag, den 3. Oktober 2014 Nr. 40/2014 WĂƚĐŚǁŽƌŬĂƵƐƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌKƌƚƐŐĞŵĞŝŶĚĞ&ƌĞĐŬĞŶĨĞůĚ Ăŵ<ĞƌǁĞǁŽĐŚĞŶĞŶĚĞ Kandel - 2 - Ausgabe 40/2014 Senioren - Info Herbstfahrt in die Vogesen - Le Petit Ballon Dienstag, 21. Oktober 2014 Wie alljährlich, so ist auch dieses Jahr eine Herbstfahrt angesagt. Die Reise startet in Kandel und geht weiter vorbei an Straßburg, Schlettstadt, Ostheim und Colmar bis ins Münstertal zum „Petit Ballon“. Besonderheit an dieser Fahrt ist die wunderschöne Landschaft und Natur, die Sie auf dem Weg begleiten. Wir werden die „Ferme Auberge“ Rothenbrunnen, einen typisch elsässischen Bauernhof besuchen. Dort werden wir das Mittagessen einnehmen, ein 4-Gänge- Menü (Tagessuppe, Huhn mit Riesling Sauce, Spätzle, Käseplatte und Dessert nach Wahl). Dieses Einheitsessen kostet € 18,— und wird sehr reichlich serviert. Nach der Mitttagspause haben Sie Gelegenheit zu einem Spaziergang in der herrlichen Landschaft oder zum Einkauf im Hofladen (Münsterkäse, Wurst und evtl. Bauernbutter). Die Rückfahrt geht über Kaysersberg. Der Ort liegt malerisch unterhalb der Bur- gruine an dem Flüsschen Weiss. Seine Berühmheit verdankt er Albert Schweitzer. Lohnenswert ist in jedem Fall ein Bummel durch den schönen Stadtkern mit seinen malerischen Fachwerkhäusern. Der Fahrpreis incl. 4-Gänge-Menü beträgt je nach Teilnehmerzahl zwischen € 37,— und € 35,—/pro Person und wird mit den Abfahrtszeiten in den jeweiligen Ortsge- meinden rechtzeitig im Amtsblatt bekanntgegeben. Abfahrt Kandel Marktplatz: 09.00 Uhr Rückkehr Kandel Marktplatz: 20.00 Uhr Anmeldungen bis spätestens 15.10.2014 nehmen entgegen: Verbandsgemeinde Kandel (Herr Dinies, Frau Tolkmitt, Frau Zink, Tel.: 07275/960100). Am Wochenende nimmt der Anrufbeantworter der VG Kandel Ihre Nachricht auf. Ihre Waltraud Köhler, Seniorenbeauftragte Verbandsgemeindeverwaltung Kandel am 10.10.2014 geschlossen Die Verbandsgemeindeverwaltung bleibt am Freitag, dem 10. -

D-Klasse Südpfalz/Ost Vorrunde 2014/2015

16. Spieltag 16.11.2014 So. 15:00 TuS Knittelsheim - FSV Steinweiler : FSV Steinweiler I So. 15:00 FV Türkgücü Germersheim - FC Viktoria Neupotz : Vorrunde 2014/2015 So. 15:00 TSV Freckenfeld - SV Minfeld : So. 15:00 SV Hatzenbühl - TSG Jockgrim II : B-Klasse Südpfalz/Ost So. 15:00 FV Neuburg - TB Jahn Zeiskam II : 1. Spieltag 02.08.-03.08.2014 So. 15:00 FC Berg - TSV Venningen-Fischl. : Sa. 17:00 TB Jahn Zeiskam II - FV Neuburg : So. 15:00 FV Germersheim - SV Erlenbach : So. 13:00 TSG Jockgrim II - SV Hatzenbühl : So. 15:00 FC Leimersheim - SV Scheibenhardt : So. 15:00 TSV Venningen-Fischl. - FC Berg : 17. Spieltag 23.11.2014 So. 15:00 SV Erlenbach - FV Germersheim : So. 13:00 TSG Jockgrim II - FV Neuburg : So. 15:00 SV Scheibenhardt - FC Leimersheim : So. 15:00 TSV Venningen-Fischl. - FV Germersheim : So. 17:00 FSV Steinweiler - TuS Knittelsheim : So. 15:00 SV Minfeld - SV Hatzenbühl : So. 18:00 SV Minfeld - TSV Freckenfeld : So. 15:00 FC Viktoria Neupotz - TSV Freckenfeld : 2. Spieltag 10.08.2014 So. 15:00 SV Scheibenhardt - FV Türkgücü Germersheim : So. 15:00 FV Germersheim - TSV Venningen-Fischl. : So. 15:00 FSV Steinweiler - FC Leimersheim : So. 15:00 FC Berg - TB Jahn Zeiskam II : So. 15:00 SV Erlenbach - TuS Knittelsheim : So. 15:00 FV Neuburg - TSG Jockgrim II : So. 17:30 TB Jahn Zeiskam II - FC Berg : So. 15:00 SV Hatzenbühl - SV Minfeld : 18. Spieltag 30.11.2014 So. 15:00 FV Türkgücü Germersheim - SV Scheibenhardt : So. 14:30 SV Erlenbach - FSV Steinweiler : So. -

(FBL): Frau Hartmann-Mohr -270 -15579 [email protected] Teamleitung Vw; Stellv

Fachbereich 21 - Jugendhilfe Tel.-Nr. 07274 53- Fax.-Nr. 07274 53- E-Mail Fachbereichsleitung (FBL): Frau Hartmann-Mohr -270 -15579 [email protected] Teamleitung Vw; Stellv. FBL: Herr Fliehmann -375 -272 [email protected] Teamleitung Soziale Dienste: Herr Schönfeld -424 -15424 [email protected] Teamleitung Jugendbildung: Herr Würtz -108 -15118 [email protected] Geschäftszi. FBL & Team Jugend: Frau Pulkotycki -431 -15431 [email protected] Geschäftszi. Soziale Dienste: Frau Brommer -368 -15572 [email protected] Beratungstelefon: Frau Michl -432 -15599 [email protected] ASD Team Süd Bezirke Tel-Nr/ Fax Zi.-Nr. E-Mail Frau Jess SGK -486 6.12 [email protected] ASD SÜD -15468 Frau Wagner VG Kandel -161 6.06 [email protected] Kandel, Minderslachen -15161 Herr Lorenz VG Hagenbach -362 6.06 [email protected] Hagenbach -15521 N.N. VG Kandel -371 6.06 Freckenfeld, Vollmersweiler -15368 Minfeld, Ortsteile Wörth Schaidt, Büchelberg VG Hagenbach Scheibenhardt, Berg, Neuburg Frau Kumpf-Weber Stadt Wörth -357 6.01 [email protected] Maximiliansau, Wörth -15554 siehe Straßenverzeichnis Herr Ritzmann Stadt Wörth -457 6.01 [email protected] Maximiliansau, Wörth -15496 siehe Straßenverzeichnis Frau Kerkesner VG Jockgrim -170 6.04 [email protected] Jockgrim, Rheinzabern -15373 Frau Zillmann VG Jockgrim -422 6.06 [email protected] Hatzenbühl, Neupotz -15165 Frau Yildirim VG Kandel -176 6.02 [email protected] Steinweiler, -15580 Winden, Erlenbach Stand: 24.02.2021 ASD Team Nord Bezirke Tel-Nr/ Fax Zi.-Nr. -

Freckenfeld Feiert Ihre Traditionelle Kirchweih

44. Jahrgang (132) Freitag, den 9. Oktober 2015 Nr. 41/2015 Die Ortsgemeinde Freckenfeld feiert ihre traditionelle Kirchweih vom 10. bis 13. Oktober 2015 und lädt dazu herzlich ein! Der Vergnügungspark ist auf dem Platz neben dem Kindergarten aufgebaut. Am Kerwesamstag um 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr wird der Dorfla- den eingeweiht. Zu dieser Einweihung erwarten wir geladene Gäste und auch die Handwerker, die am Um- und Ausbau des Anwesens Hauptstr. 73 beschäftigt waren. Zur Dorfladeneinweihung sind alle Freckenfelder ganz herzlich eingeladen. Der moderne Chor „Singfo- nia“ umrahmt musikalisch die Eröffnung. Um den Brunnenplatz wer- den die Kinder der Grundschule ihre selbstgebastelten Windräder aufstellen. Ortsbürgermeisterin Gerlinde Jetter-Wüst wird am Samstag um 13.00 Uhr am Brunnenplatz mit dem traditionellen Fassbieranstich die diesjährige Kerwe eröffnen. Vor dem Cafe des Dorfladens bietet das Kaffeemobil der Sparkasse in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr verschiedene Kaffeearten an. Ortsbürgermeisterin Gerlinde Jetter-Wüst wünscht allen Freckenfel- dern sowie den auswärtigen Gästen frohe Kirchweihtage! Beflaggung ist erwünscht! Kandel - 2 - Ausgabe 41/2015 Senioren-Info Weihnachtsfahrt nach Oberau/Wildschönau in Tirol Termin: 11. – 15. Dezember 2015 Die diesjährige Weihnachtsfahrt liegt terminlich mitten in der Vorweihnachts- Zeit – ist dies nicht eine wunderbare Gelegenheit, sich vor dem Fest ein paar Tage der Ruhe und Entspannung in den Tiroler Bergen zu gönnen? In die- sem Jahr werden wir im Landhotel „Tiroler Hof“ wohnen.. Der „Tiroler Hof“ liegt in einem landschaftlich besonders reizvollen Hochtal in den Kitzbühler Alpen auf ca. 800 m Seehöhe. Das Hotel wird bereits in der dritten Generation als Familienbetrieb geführt. -

Am Rhein Das Amtliche Bekanntmachungsorgan Der Stadt Wörth Am Rhein

42. Jahrgang G Woche 27 G Donnerstag, 3. Juli 2014 G www.woerth.de Amtsblatt Wörth am Rhein Das amtliche Bekanntmachungsorgan der Stadt Wörth am Rhein Lesen Sie heute: Kunstverein Wörth stellt aus Am Wochenende Feuerwehrfest „40 Jahre Jugendfeuerwehr“ in Schaidt Abfall – Einfall – Kunst in der Galerie Altes Rathaus • unter Hobby und Freizeit Poolparty im Badepark Wörth • unter Hobby und Freizeit WAS, WANN, WO? Aus dem Jahresveranstaltungskalender Donnerstag, 03.07. Blutspende-Mobil, DRK-Ortsverein Maximiliansau, Parkplatz Maximiliancenter Freitag, 04.07. Vernissage, Kunstverein Wörth, Galerie Altes Rathaus Wörth Samstag und Sonntag, 05.07. und 06.07. Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Schaidt, Gerätehaus Schaidt Sonntag, 06.07. Sommerfest, Obst- und Gartenbauverein Büchelberg, Obstanlage Büchelberg Gemeindefest, prot. Kirchengemeinde Maxi - miliansau, Gemeindehaus Maximiliansau Festgottesdienst 170-jähriges Jubiläum, kath. Kirchenchor St. Ägidius, Objekt von Eric Schmitt Kirche St. Ägidius, Wörth Mittwoch, 09.07. Der Kunstverein Wörth lädt ein zur Vernissage seiner Kunstausstellung „Abfall – Einfall – Pool-Party, Badepark Wörth Kunst“ am Freitag, 4. Juli, 20 Uhr in der Galerie Altes Rathaus in Wörth. Die Kunsthi - Samstag, 12.07. storikerin Evelyn Hoffmann M.A. wird in die Ausstellung einführen. Die musikalische Um - Lebensrettende Sofortmaßnahmen, rahmung übernimmt das Ensemble Hörsturz. DRK-Ortsverein Schaidt, DRK-Heim Schaidt Bis 3. August werden donnerstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr Freitag bis Sonntag, 11.07. bis 13.07. Dorfplatzfest, MV Edelweiß Wörth, Werke aus Malerei, Skulpturen, Objekte, Collagen, Papierkunst, Materialkunst und Karl-Josef-Stöffler-Platz in Wörth Assemblage zu sehen sein. Samstag bis Dienstag, 12.07. bis 15.07. Mehr zur Ausstellung unter Kunst und Kultur. -

Wanderbroschüre Südpfalz

Wanderbroschüre Tourentipps in der Südpfalz B38 Carlsberg B44Käfertal B38 Eppstein B9 Studernheim Enkenbach-AlsenbornE50#A6 Freinsheim Kallstadt B38 Leistadt Erpolzheim B44 E50#A6 MannheimB36 Oggersheim B38 B271 A650A650 A650A650 B44 FeudenheimB38a A650 B37 Ungstein Birkenheide Maxdorf A650 B37 B37 A650 B37 E50#A6 A650 B36 B36B36 B37 B271 B37 B38 Bad Dürkheim Ruchheim Ludwigshafen am RheinA656B38a E50#A6 B9 A656 B37 B44 B36 B37 B37 Ellerstadt A65 Hochspeyer Fußgönheim A65 Maudach Friedelsheim Gönnheim B38a E50#A6 B271 E31#A61A65 B38a E50#A6 SchauernheimMutterstadt B44 Wachenheim an der Weinstraße Rödersheim-Gronau B36 Weidenthal Dannstadt- B9 Dannstadt Altrip E50#A6 Schauernheim Neuhofen B36 Niederkirchen bei Deidesheim Assenheim Rheinau Hochdorf-Assenheim Limburgerhof Deidesheim Rohrhof B36 B271 Meckenheim E50#A6 Ruppertsberg A65 Waldsee Lindenberg Königsbach Böhl Esthal B9 Brühl B39 Gimmeldingen Böhl-Iggelheim Schifferstadt Otterstadt E50#A6 Lambrecht (Pfalz) Haardt Mußbach Iggelheim B38 A65 E31#A61 Elmstein Haßloch Ketsch E31#A61E31#A61E31#A61E31#A61E31#A61 Neustadt B36 a. d. WeinstraßeHambach Speyerdorf E31#A61 B9 Diedesfeld Lachen E31#A61 E31#A61 B39 FRANKFURT B9 Hanhofen B39 AM MAIN B39 Speyer Maikammer B39 B39 Wiesbaden Kirrweiler Geinsheim Dudenhofen B39 Sankt Martin B39 MAINZ Darmstadt Duttweiler Altlußheim Harthausen Trier Bad Kreuznach HESSEN Gommersheim Idar-Oberstein Altdorf Römerberg Neulußheim RHEINLAND-Edenkoben B36 Worms Bensheim B9 Oberhausen- PFALZ Rhodt Freisbach Rheinhausen Ludwigshafenunter Rietburg Freimersheim Kaiserslautern -

Freckenfeld Veranstaltet Auch Dieses Jahr Sein Dampfnudelfest

49 Jahrgang Freitag, den 2. August 2019 Nr. 31/2019 Sa. 10.08.2019 ab 19:00 Uhr beim Kultur-Sommer in Winden bei gutem Wetter im Dorfladenhof, bei schlechtem Wetter unter dem Dach im Bürgerhaushof Kandel - 2 - Ausgabe 31/2019 STARKREGEN Das Starkregenereignis TEIL 6 DIE VERBANDSGEMEINDEWERKE INFORMIEREN Starkregen und Kanalisation Die Aufgabe der Verbandsgemein- Das abfließende Niederschlags- dewerke ist es, das Schmutz- und wasser kann angrenzende Grund- Niederschlagswasser von den im stücke gefährden, in Häuser ein- Gebiet der Verbandsgemeinde ge- dringen und Schäden verursachen. legenen Grundstücken abzuleiten und zu beseitigen. Dazu betreiben Aus diesem Grund ist die Eigen- die Werke ein Kanalnetz von ca. vorsorge von Bürger/innen in be- 110 km. troffenen Gebieten erforderlich, um mögliche Gefahren abzuwehren Das Kanalsystem ist gemäß den und größere Schäden zu verhin- technischen Vorgaben für einen dern (siehe Infoseiten Teil 1 bis 5 Bemessungsregen dimensioniert, in den Ausgaben 24 bis 28 des der weit unter einem Starkregen Amtsblattes). liegt. Eine gut funktionierende Kanalisa- Bei einem Starkregen füllt sich das tion ermöglicht einen schnelleren Kameras befahren, und bei Be- Kanalnetz in kurzer Zeit und es Abfluss des aufgestauten Regen- darf saniert oder erneuert. bilden sich Abflüsse auf Straßen wassers. Die Kanäle werden des- und Wegen. halb regelmäßig gereinigt, mit Abbildungen entnommen aus: Wasser sensibel planen und bauen in Köln, Stadtentwässerungsbetrie- be Köln, 2016 Straßenentwässerung: Die Schlammeimer der Straßeneinläufe werden mindestens einmal, bei Bedarf zweimal im Jahr, auf Veranlassung der Stadt Kandel und der Ortsgemeinden geleert. Gewässer: Der Starkregen fließt über das Kanalnetz oder direkt in die Gewässer. Die Verbandsgemeinde unterhält ein Gewäs- sersystem von ca. -

Downloaded from Brill.Com09/30/2021 02:35:06PM Via Free Access 210 Appendix 1

Appendix 1 Communities Possessing, Claiming or Attributed Imperial Village Status (Pre-1803) Incorporating information from Hugo 1836, Nietzschmann 2013 and Köbler 2015, the following alphabetical list includes further Reichsdörfer documented in the sources consulted for this project (with indication of major clusters discussed in Chapter 2). For places in italics, the identification and/or geographical location remains doubtful, others might more strictly be termed Reichstäler (imperial valleys, e.g. Harmersbach), Reichsweiler (hamlets like Gebolsheim) or Reichshöfe (imperial farmsteads, e.g. Lustenau), with additional research needed to clarify the situation. Such a compilation can only ever be “work in progress” and additions or corrections would be gratefully received. At the time of going to press, the preliminary number of immediate com- munities was 312 (counting the Bauern of Eglofs and the Gerichtsfreie of Leutkircher Heide, both spread over numerous settlements, as two single entities and excluding multi-unit peasant federations like Dithmarschen and the rural cantons/associates of the Swiss). Places/variants, location Present-day References (cf. bibliography & (cluster) [comment] Land/country list of abbreviations) Achalm/Acholm nr Reutlingen Baden-Württemberg Hugo 1836; Nietzschmann 2013; Köbler 2015 Aeschach nr Lindau [Reichshof] Baden-Württemberg Jenichen 1768:12–13 Altdorf nr Ravensburg Baden-Württemberg Hugo 1836; Nietzschmann 2013; Köbler 2015 Althausen nr Bad Mergentheim Baden-Württemberg Staatsarchiv Ludwigsburg, B249/B -

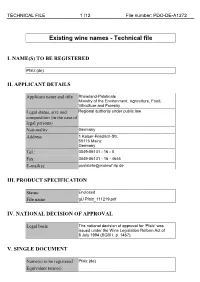

Existing Wine Names - Technical File

TECHNICAL FILE 1 /12 File number: PDO-DE-A1272 Existing wine names - Technical file I. NAME(S) TO BE REGISTERED Pfalz (de) II. APPLICANT DETAILS Applicant name and title Rhineland-Palatinate Ministry of the Environment, Agriculture, Food, Viticulture and Forestry Legal status, size and Regional authority under public law composition (in the case of legal persons) Nationality Germany Address 1 Kaiser-Friedrich-Str. 55116 Mainz Germany Tel.: 0049-06131 - 16 - 0 Fax: 0049-06131 - 16 - 4646 E-mail(s): [email protected] III. PRODUCT SPECIFICATION Status: Enclosed File name gU Pfalz_111219.pdf IV. NATIONAL DECISION OF APPROVAL Legal basis The national decision of approval for ‘Pfalz’ was issued under the Wine Legislation Reform Act of 8 July 1994 (BGBl I, p. 1467). V. SINGLE DOCUMENT Name(s) to be registered Pfalz (de) Equivalent term(s): TECHNICAL FILE 2 /12 File number: PDO-DE-A1272 Traditionally used name: No Legal basis for the Article 118s of Regulation (EC) No 1234/2007 transmission: The present technical file includes amendments(s) adopted according to: Geographical indication PDO - Protected Designation of Origin type: 1. CATEGORIES OF GRAPEVINE PRODUCTS 1. Wine 5. Quality sparkling wine 8. Semi-sparkling wine 2. DESCRIPTION OF THE WINE(S) Analytical characteristics: Description of the wine(s) 2.1. Analytical The analysis values listed below, which must be determined by means of a physical and chemical analysis in accordance with Article 26 of Regulation (EC) No 607/2009, are binding minimum values which must be present in the given wine varieties for use of the designation to be allowed: • Not less than 5.5 % actual alcoholic strength by volume for Beerenauslese etc., or 7 % actual alcoholic strength by volume for quality wine. -

Früher Schulschluss Germersheim Süd DB Regio

Zusatzfahrten vorzeitiger Schulschluss am Freitag, den 16.07.2021 Abfahrten Schule Bussteig Fahrweg Bemerkungen 11:20 Bad Bergzabern 3 Bad Bergzabern Schulzentrum - Bad Bergzabern Bahnhof wie Fahrt 547226 11:20 Bad Bergzabern 3 Bad Bergzabern Schulzentrum - Bad Bergzabern Bahnhof wie Fahrt 547237 Bad Bergzabern Schulzentrum - Deutschhof - Eichhof - 11:20 Bad Bergzabern 4 wie Fahrt 547239 Kaplaneihof - Dierbach - Niederotterbach 11:20 Bad Bergzabern 7 Bad Bergzabern Schulzentrum - Oberhofen - Hergersweiler - Steinweiler - Erlenbach - Minderslachen - Kandel wie Fahrt 546213 11:30 Bad Bergzabern 7 Bad Bergzabern Schulzentrum - Niederotterbach - Vollmersweiler - Schaidt - Freckenfeld - Minfeld - Kandel wie Fahrt 547233 11:20 Bad Bergzabern 8 Bad Bergzabern Schulz. - Deutschhof - Eichhof - Kaplaneihof - Dierbach - Niederotterbach - Schaidt - Freckenfeld wie Fahrt 547234 11:30 Bad Bergzabern 8 BZA Schulzentrum - Deutschhof - Eichhof - Kapellen - Barbelroth Bad Bergzabern Schulzentrum - Oberhausen Friedrich-Koch- 11:20 Bad Bergzabern 9 Straße - Raiffeisen (ohne Kapellen und Barbelroth) 11:00 Kandel 1 Kandel Schulzentrum - Neuburg wie Fahrt 549251 11:00 Kandel 2 Kandel Schulzentrum - Hagenbach Bahnhof - Friedhof wie Fahrt 549253 Kandel Schulzentrum - Büchelberg - Scheibenhard - 11:00 Kandel 3 wie Fahrt 549/255 Neulauterburg 11:05 Kandel 3 Kandel Schulzentrum - Hagenbach Barbarossaplatz - L540 - Maximiliansau wie Fahrt 549249 11:10 Kandel 3 Kandel Schulzentrum - Wörth Richard-Wagner - Silcherstraße - Rathaus - Wasserturm - Bahnhof - Ottstraße wie -

Vollmersweiler Winden

49 Jahrgang Freitag, den 13. September 2019 Nr. 37/2019 Kirchweih von 14.09. - 16.09.2019 VOLLMERSWEILER von 13.09. - 16.09.2019 WINDEN Nähere Infos unter der entsprechenden Ortsgemeinde! Kandel - 2 - Ausgabe 37/2019 Herzliche Einladung Das nächste Senioren-Café findet am Donnerstag, den 19. September, um 15:00 Uhr im Kultursaal der Stadthalle Kandel statt. Liebe Seniorinnen und Senioren der Stadt Kandel, in gemütlicher Runde wollen wir im Kultursaal der Stadt Kandel zusammen den Nachmittag verbringen. Hierzu laden wir Sie herzlich ein. Unser Tag steht unter dem Motto Neuer Wein und Zwiebelkuchen. Herr Günther Rinck aus Schaidt wird uns mit seinen Pfälzer Gedichten und Geschichten unterhalten. Wie immer wird auch Gelegenheit zum regen Austausch sein. Gerne stehen wir Ihnen auch für Fragen zur Verfügung und nehmen Ihre Wünsche entgegen. Ihre Regina Kästel, Seniorenbeauftragte und das Helferteam Kandel - 3 - Ausgabe 37/2019 Vollmersche feiert Kerwe vom 14. bis 16. September 2019 im Bürgerhaus Samstag ab 17:30 Uhr Hähnchen vom Grill Sonntag ab 11:30 Uhr Rollbraten vom Grill ab 15:00 Uhr Kaffee und Kuchen ab 17:00 Uhr Abendessen Neben den Spezialitäten vom Grill bieten wir ihnen weitere Leckereien aus der Küche an. Montag ab 17:00 Uhr Leberknödelessen und weitere Spezialitäten Auf Ihr Kommen freut sich das Kerwe-Team! Der Erlös der Kerwe fließt in den Erhalt von Bürgerhaus und Betsaal Kandel - 4 - Ausgabe 37/2019 Kandel Die Veranstaltung fndet nur bei gutem Wetter statt. fndetnurbeigutemWetter Die Veranstaltung haltungsmusik mitHerz“vonBläsierinDur. -

„Sternen“ Soll Wieder Leuchten

" — NR. 54 KREIS GERMERSHEIM DONNERSTAG, 5. MÄRZ 2015 Meine neuen Lieblinge! „Sternen“ soll wieder leuchten NEUBURG: Neueröffnung am Wochenende beendet über einjährigen Leerstand Perfekte Begleiter im Frühjahr, jetzt neu bei uns! Mit Sektempfang und Drei-Gänge- Menü wird der Neustart gefeiert. Morgen öffnet in Neuburg nach über einjähriger Pause die gemeindeeige- ne Gaststätte „Zum Sternen“ unter neuer Leitung. „Wir haben einen Pächter gefunden, der mit viel Herz- blut die Sache angegangen ist und auch die Gemeinde hat ihren Anteil beigesteuert“, hofft nicht nur Bür- germeister Hermann Knauß (WG .schuh-grahn.de Neuburg) auf einen dauerhaftem Er- folg. www Es war ein Wagnis, als die Gemeinde Hauptstraße 88 • Kandel Neuburg vor einigen Jahren den „Ster- Tel. 0 72 75 - 9 58 60 nen“ erwarb. Die beiden Säle, die für Veranstaltungen und Proben genutzt Mo. - Fr. 9.30 - 19.00 Uhr werden können, hatten die Gemeinde Sa. 9.30 - 15.00 Uhr auf den Plan gerufen. Statt einer Mehr- zweckhalle oder eines Kulturzen- Viel neue Mode. Ein Schuhhaus. trums sei es sinnvoller, ein bestehen- 8986114_10_1 des Gebäude weiter zu nutzen, argu- mentierte der damalige Bürgermeis- HEUTE ter Thorsten Pfirmann (SPD) und der Kaufgesuche Gemeinderat zog geschlossen mit. Das Gasthaus wurde erworben, re- SCHLACHTFEST GOLD-DIREKTANKAUF noviert und verpachtet. Doch bald Von außen ist nicht zu erahnen, dass sich im „Sternen“ ein großer Saal befindet. FOTO: IVERSEN Feine Juwelen – Kunsthandel seit 20 Jahren zeigte sich, dass die Aufgabe zu groß MICHAEL GMBH Gebr. Nägle Gold · Brillant-Schmuck · Uhren · Silber · Gemälde war für einen alleinstehenden Mann. und ein neuer Dampfgarer wurden erwecken soll. Dritter im Bunde ist anderen Platz geben und auch für das P 6, 6–7 (Fressgasse) MANNHEIM, Tel.