Il “Paese Del Quasi”

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sicilia Paesaggi E Borghi D’Italia

SICILIA PAESAGGI E BORGHI D’ITALIA SICILIA PAESAGGI E BORGHI D’ITALIA L’Italia parla la sua lingua più sincera e potente attraverso paesaggi unici e piccoli borghi che, dall’entroterra alle coste, raccontano i ter- ritori attraverso i segni della natura e gli insediamenti dell’uomo ma anche con la storia, la cultura e le antiche tradizioni delle popolazioni che li abitano. L’opera dei più illustri letterati italiani e stranieri e le testimonianze dell’architettura e dell’arte descrivono le tante destinazioni eccellenti di uno straordinario viaggio sentimentale alla scoperta di una terra che emoziona. 100 Paesaggi e 1000 Borghi, tra storici e marinari: una varietà e una ricchezza di immagini difficile da eguagliare in tutto il mondo e ovun- que si può trovare un’ospitalità autentica e cordiale che fa sentire il turista a casa. “Viaggio Italiano” accompagna a visitare l’Italia e a “vederla” con la sensibilità dell’artista, del viaggiatore vero e dell’interprete appassio- nato dell’identità dei luoghi. SICILIA INDICE PAESAGGI ETNA ........................................................................................................................................................................ 11 VALLE DEI TEMPLI, SELINUNTE ...............................................................................................................17 TERRE SICILIANE .............................................................................................................................................. 21 MONTI DI SICILIA ............................................................................................................................................25 -

Creatureliness

Thinking Italian Animals Human and Posthuman in Modern Italian Literature and Film Edited by Deborah Amberson and Elena Past Contents Acknowledgments xi Foreword: Mimesis: The Heterospecific as Ontopoietic Epiphany xiii Roberto Marchesini Introduction: Thinking Italian Animals 1 Deborah Amberson and Elena Past Part 1 Ontologies and Thresholds 1 Confronting the Specter of Animality: Tozzi and the Uncanny Animal of Modernism 21 Deborah Amberson 2 Cesare Pavese, Posthumanism, and the Maternal Symbolic 39 Elizabeth Leake 3 Montale’s Animals: Rhetorical Props or Metaphysical Kin? 57 Gregory Pell 4 The Word Made Animal Flesh: Tommaso Landolfi’s Bestiary 75 Simone Castaldi 5 Animal Metaphors, Biopolitics, and the Animal Question: Mario Luzi, Giorgio Agamben, and the Human– Animal Divide 93 Matteo Gilebbi Part 2 Biopolitics and Historical Crisis 6 Creatureliness and Posthumanism in Liliana Cavani’s The Night Porter and Pier Paolo Pasolini’s Salò 111 Alexandra Hills 7 Elsa Morante at the Biopolitical Turn: Becoming- Woman, Becoming- Animal, Becoming- Imperceptible 129 Giuseppina Mecchia x CONTENTS 8 Foreshadowing the Posthuman: Hybridization, Apocalypse, and Renewal in Paolo Volponi 145 Daniele Fioretti 9 The Postapocalyptic Cookbook: Animality, Posthumanism, and Meat in Laura Pugno and Wu Ming 159 Valentina Fulginiti Part 3 Ecologies and Hybridizations 10 The Monstrous Meal: Flesh Consumption and Resistance in the European Gothic 179 David Del Principe 11 Contemporaneità and Ecological Thinking in Carlo Levi’s Writing 197 Giovanna Faleschini -

Librib 501200.Pdf

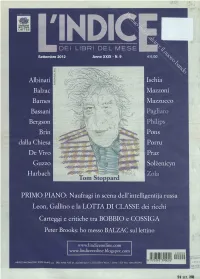

FONDAZIONE BOTTARI LATTES Settembre 2012 Anno XXIX - N. 9 Albinati Ischia Balzac Mazzoni Barnes Mazzucco Bassani Bergson Brin Pons dalla Chiesa Porru De Vivo Praz Guzzo Solzenicyn Harbach PRIMO PIANO: Naufragi in scena del?intelligenti)a russa Leon, Gallino e la LOTTA DI CLASSE dei ricchi Carteggi e critiche tra BOBBIO e COSSIGA Peter Brooks: ho messo BALZAC sul lettino www.lindiceonline.com www.lindiceonline.blogspot.com MENSILE D'INFORMAZIONE - POSTE ITALIANE s.p.a. - SPED. IN ABB. POST. D.L. 353/2003 (conv.in L. 27/02/2004 n° 46) art. I, comma ], DCB Torino - ISSN 0393-3903 Editoria La verità è destabilizzante Per Achille Erba di Lorenzo Fazio Quando è mancato Achille Erba, uno dei fon- ferimento costante al Vaticano II e all'episcopa- a domanda è: "Ma ci quere- spezzarne il meccanismo di pro- datori de "L'Indice", alcune persone a lui vicine to di Michele Pellegrino) sono ampiamente illu- Lleranno?". Domanda sba- duzione e trovare (provare) al- hanno deciso di chiedere ospitalità a quello che lui strate nel sito www.lindiceonline.com. gliata per un editore che si pre- tre verità. Come editore di libri, ha continuato a considerare Usuo giornale - anche È opportuna una premessa. Riteniamo si sarà figge il solo scopo di raccontare opera su tempi lunghi e incrocia quando ha abbandonato l'insegnamento universi- tutti d'accordo che le analisi e le discussioni vol- la verità. Sembra semplice, ep- passato e presente avendo una tario per i barrios di Santiago del Cile e, successi- te ad illustrare e approfondire nei suoi diversi pure tutta la complessità del la- prospettiva anche storica e più vamente, per una vita concentrata sulla ricerca - aspetti la ricerca storica di Achille e ad indivi- voro di un editore di saggistica libera rispetto a quella dei me- allo scopo di convocare un'incontro che ha lo sco- duare gli orientamenti generali che ad essa si col- di attualità sta dentro questa pa- dia, che sono quotidianamente po di ricordarlo, ma anche di avviare una riflessio- legano e che eventualmente la ispirano non pos- rola. -

Heteroglossia N

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

1) 3Tjcj COUNCIL DISTRICT NO. 13

COUNCIL FILE NO. /{) -1) 3tJCJ COUNCIL DISTRICT NO. 13 APPROVAL FOR ACCELERATED PROCESSING DIRECT TO CITY COUNCIL The attached Council File may be processed directly to Council pursuant to the procedure approved June 26, 1990, (CF 83-1 075-S1) without being referred to the Public Works Committee because the action on the file checked below is deemed to be routine and/or administrative in nature: _} A. Future Street Acceptance. _ } B. Quitclaim of Easement(s). _ } C. Dedication of Easement(s). _} D. Release of Restriction(s). _x} E. Request for Star in Hollywood Walk of Fame. _} F. Brass Plaque(s) in San Pedro Sport Walk. _ } G. Resolution to Vacate or Ordinance submitted in response to Council action. _ } H. Approval of plans/specifications submitted by Los Angeles County Flood Control District. APPROVAL/DISAPPROVAL FOR ACCELERATED PROCESSING: APPROVED DISAPPROVED* Council Office of the District Public Works Committee Chairperson *DISAPPROVED FILES WILL BE REFERRED TO THE PUBLIC WORKS COMMITTEE. Please return to Council Index Section, Room 615 City Hall City Clerk Processing: Date ____ notice and report copy mailed to interested parties advising of Council date for this item. Date ____ scheduled in Council. AFTER COUNCIL ACTION: Send copy of adopted report to the Real Estate Section, Development Services Division, Bureau of Engineering (Mail Stop No. 515) for further processing. ____J Other: PLEASE DO NOT DETACH THIS APPROVAL SHEETFROM THE COUNCIL FILE ACCELERATED REVIEW PROCESS- E Office of the City Engineer Los Angeles California To the Honorable Council Of the City of Los Angeles fEB 1:8 2010 Honorable Members: C. -

Cahiers D'études Italiennes, 7

Cahiers d’études italiennes Novecento... e dintorni 7 | 2008 Images littéraires de la société contemporaine (3) Images et formes de la littérature narrative italienne des années 1970 à nos jours Alain Sarrabayrousse et Christophe Mileschi (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/cei/836 DOI : 10.4000/cei.836 ISSN : 2260-779X Éditeur UGA Éditions/Université Grenoble Alpes Édition imprimée Date de publication : 15 mai 2008 ISBN : 978-2-84310-121-2 ISSN : 1770-9571 Référence électronique Alain Sarrabayrousse et Christophe Mileschi (dir.), Cahiers d’études italiennes, 7 | 2008, « Images littéraires de la société contemporaine (3) » [En ligne], mis en ligne le 15 novembre 2009, consulté le 19 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/cei/836 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cei.836 Ce document a été généré automatiquement le 19 mars 2021. © ELLUG 1 SOMMAIRE Avant-propos Christophe Mileschi Il rombo dall’«Emilia Paranoica». Altri libertini di Tondelli Matteo Giancotti Meditazione sulla diversità e sulla «separatezza» in Camere separate di Pier Vittorio Tondelli Chantal Randoing Invention de la différence et altérité absolue dans l’œuvre de Sebastiano Vassalli Lisa El Ghaoui La religion juive ou la découverte de l’altérité dans La parola ebreo de Rosetta Loy Judith Lindenberg La sorcière comme image de la différence dans La chimera de Vassalli Stefano Magni La figure du juif dans La Storia d’Elsa Morante Sophie Nezri-Dufour Fra differenza e identità microcosmo e ibridismo in alcuni romanzi di Luigi Meneghello Tatiana Bisanti Spazialità e nostos in La festa del ritorno di Carmine Abate Alfredo Luzi L’île partagée. -

Heteroglossia N

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

Raffaele La Capria È Nato a Napoli Nel 1922, Dove Si È Laureato in Giurisprudenza

Raffaele La Capria è nato a Napoli nel 1922, dove si è laureato in Giurisprudenza. Ha compiuto la sua formazione letteraria soggiornando in Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Narratore e saggista, ha collaborato con riviste e quotidiani, tra cui "Il Mondo", "Tempo presente" e il "Corriere della Sera" ed è stato autore di radiodrammi per la Rai. È stato co-sceneggiatore di molti film di Francesco Rosi, tra i quali Le mani sulla città (1963), Uomini contro (1970). Ha esordito con il romanzo Un giorno d'impazienza (1952). Nel 1961 ha vinto il premio Strega con Ferito a morte, ritratto di Napoli che "ti ferisce a morte o t'addormenta", e di una generazione seguita con complessi sbalzi temporali lungo l'arco di un decennio.Nel 1982 ha raccolto i tre romanzi Un giorno d'impazienza, Ferito a morte e Amore e psiche (1973) nel volume Tre romanzi di una giornata. In seguito si è dedicato, con l'eccezione di Fiori giapponesi (1979) e La neve del Vesuvio (1988), a un genere che, anche se con una forte vena narrativa, è molto più vicino alla saggistica. L'argomento di gran parte della sua letteratura è Napoli, vista quasi sempre da lontano poiché l'autore lasciò la sua città in gioventù per trasferirsi a Roma: L'occhio di Napoli del 1994 o Napolitan Graffiti del 1999 sono due esempi significativi, ai quali si aggiunge Capri e non più Capri(1991). Non mancano pagine di riflessione letteraria, o sul mestiere dello scrittore, come Letteratura e salti mortali (1990) o il libro pubblicato da Minimum fax nel 1996, L'apprendista scrittore, in cui prosegue idealmente l'abbozzo di autobiografia letteraria, che aveva cominciato con Un giorno d'impazienza. -

Toronto, Canada: in Versione Cartacea Fino Al 2004, Online Dal 2005)

Anno XXXVI, n. 2 BIBLIOTECA DI RIVISTA DI STUDI ITALIANI Agosto 2018 Tutti i diritti riservati. © 1983 Rivista di Studi Italiani ISSN 1916 - 5412 Rivista di Studi Italiani (Toronto, Canada: in versione cartacea fino al 2004, online dal 2005) IPOGEI DEL MITO, DEL TEATRO E DEL RITO METAFORE DELLO SGUARDO E SEMIOSI DELLO SPAZIO CTONIO A NAPOLI: DA STRABONE E VIRGILIO AGLI SCRITTORI CONTEMPORANEI, NEGLI IPOGEI E NEI FONDACHI DELLA CITTÀ L a fabbrica tufacea della vicereale casa napoletana che si illiquama di mare, cede in alchim ia l’ocra rallegrato del giorno consegnandone i sigilli del calore alla notte e d’argento dolce vivissimo fondendoli dentro un aere di veli moscati di stelle. Ruggero Cappuccio ( Shakespea Re di Napoli , 2002, p. 6 ) CARMELA LUCIA Università di Salerno Riassunto : Il saggio racconta la Napoli più cruda e ferina, costruita su grotte, anfratti, androni oscuri, catacombe, strapiombi di tufo, ‘ bassi fatti apposta per ingoiare chi fugge ’ e antri asfittici, rifugi di diseredati senza qualità. Napoli, lontana dall’oleograf ia della città mediterranea, solare, barocca, è qui una città misteriosa, tufacea, dedalea, porosa, sulfurea, tellurica. Nel suo ‘ ventre ’ si celano: un dedalo di vicoli, oscuri budelli, bassifondi umidi, mefitici ipogei con le loro discese negli inferi del la prostituzione, dei femminielli, degli scarafaggi, dei topi. I suoi bassifondi diventano come tenebrosi angoli di allucinazioni, con una carica greve di impietosa violenza e di ignoto magnetismo, di tensioni e pulsioni dove amore e morte coincidono. Il f ondaco segna infine il limite dell’eccesso della carnalità: il ‘ basso ’ diventa qui un luogo simbolico in cui si concentra la feritas , ai margini della vita in cui si nasconde la ferita della città ormai deforme, diversa, sconosciuta a se stessa. -

1. Sulle Tracce Di Elena Ferrante: Questioni Di Metodo E Primi Risultati

DOI: 10.13137/978-88-8303-913-3/18478 1. Sulle tracce di Elena Ferrante: questioni di metodo e primi risultati michele a. cortelazzo Università di Padova arjuna tuzzi Università di Padova Abstract This chapter illustrates the implementation of quantitative analysis methods on a corpus of modern Italian novels aimed to shed light on the identity of Elena Ferrante, the pen name of a very successful novelist whose real identity is still unknown. After a review of previous attempts conducted according to different approaches (based on lexical, contextual and thematic factors), in order to offset the impact of diatopic varieties of Italian the seven novels written by Elena Fer- rante have been compared to 39 novels written by ten authors from Campania (Ferrante’s region of origin) according to two methods: correspondence analysis and intertextual distance. Both methods show that Elena Ferrante’s novels are more similar to Domenico Starnone’s works than to the novels of any other au- thor included in the corpus. In addition, a lexical analysis shows that, compared to the other authors, Ferrante and Starnone share the greatest number of lexical items used exclusively in their novels. Conclusively, the qualitative and quantita- tive approaches used in this study confirm that a similarity emerges between the novels published by Ferrante and Starnone after the early 1990s and paves the way to further research based on larger corpora of fiction as well as non-fictional texts. Keywords Authorship attribution, computational linguistics, corpus linguistics, Elena Fer- rante, intertextual distance. 11 1. Premessa Il caso Elena Ferrante non poteva non attirare l’attenzione degli autori di questo contributo, due studiosi di estrazione diversa, una statistica e un linguista, che da anni si occupano di analisi quantitativa di dati testuali e, in particolare, della misurazione delle affinità lessicali tra testi. -

Piemonte: Paesaggi E Borghi D'italia

PIEMONTE PAESAGGI E BORGHI D’ITALIA PIEMONTE PAESAGGI E BORGHI D’ITALIA L’Italia parla la sua lingua più sincera e potente attraverso paesaggi unici e piccoli borghi che, dall’entroterra alle coste, raccontano i ter- ritori attraverso i segni della natura e gli insediamenti dell’uomo ma anche con la storia, la cultura e le antiche tradizioni delle popolazioni che li abitano. L’opera dei più illustri letterati italiani e stranieri e le testimonianze dell’architettura e dell’arte descrivono le tante destinazioni eccellenti di uno straordinario viaggio sentimentale alla scoperta di una terra che emoziona. 100 Paesaggi e 1000 Borghi, tra storici e marinari: una varietà e una ricchezza di immagini difficile da eguagliare in tutto il mondo e ovun- que si può trovare un’ospitalità autentica e cordiale che fa sentire il turista a casa. “Viaggio Italiano” accompagna a visitare l’Italia e a “vederla” con la sensibilità dell’artista, del viaggiatore vero e dell’interprete appassio- nato dell’identità dei luoghi. PIEMONTE INDICE PAESAGGI LE ALPI PIEMONTESI ...................................................................................................................................... 11 VALLI DEL PIEMONTE .................................................................................................................................... 21 LANGHE E MONFERRATO ..........................................................................................................................27 LAGHI E ISOLE PIEMONTESI .....................................................................................................................33 -

Heteroglossia N

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg