Impag Annali 09/05/17 09:06 Pagina 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Creatureliness

Thinking Italian Animals Human and Posthuman in Modern Italian Literature and Film Edited by Deborah Amberson and Elena Past Contents Acknowledgments xi Foreword: Mimesis: The Heterospecific as Ontopoietic Epiphany xiii Roberto Marchesini Introduction: Thinking Italian Animals 1 Deborah Amberson and Elena Past Part 1 Ontologies and Thresholds 1 Confronting the Specter of Animality: Tozzi and the Uncanny Animal of Modernism 21 Deborah Amberson 2 Cesare Pavese, Posthumanism, and the Maternal Symbolic 39 Elizabeth Leake 3 Montale’s Animals: Rhetorical Props or Metaphysical Kin? 57 Gregory Pell 4 The Word Made Animal Flesh: Tommaso Landolfi’s Bestiary 75 Simone Castaldi 5 Animal Metaphors, Biopolitics, and the Animal Question: Mario Luzi, Giorgio Agamben, and the Human– Animal Divide 93 Matteo Gilebbi Part 2 Biopolitics and Historical Crisis 6 Creatureliness and Posthumanism in Liliana Cavani’s The Night Porter and Pier Paolo Pasolini’s Salò 111 Alexandra Hills 7 Elsa Morante at the Biopolitical Turn: Becoming- Woman, Becoming- Animal, Becoming- Imperceptible 129 Giuseppina Mecchia x CONTENTS 8 Foreshadowing the Posthuman: Hybridization, Apocalypse, and Renewal in Paolo Volponi 145 Daniele Fioretti 9 The Postapocalyptic Cookbook: Animality, Posthumanism, and Meat in Laura Pugno and Wu Ming 159 Valentina Fulginiti Part 3 Ecologies and Hybridizations 10 The Monstrous Meal: Flesh Consumption and Resistance in the European Gothic 179 David Del Principe 11 Contemporaneità and Ecological Thinking in Carlo Levi’s Writing 197 Giovanna Faleschini -

Civiltàdellatavola

CIVI LT ÀDELL ATAVOLA ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA IN T ER E N D AT IT IO IO N N A L ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA A CULTURAL INSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ITALY 3 FOUNDED IN 1953 BY ORIO VERGANI 1 0 2 Y A M www.accademia1953.it , 9 4 2 . N TABLE OF CONTENTS L’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA FOUNDED IN 1953 BY ORIO VERGANI AND LUIGI BERTETT , D INO BUZZATI TRAVERSO , CESARE CHIODI , G IANNINO CITTERIO , ERNESTO DONÀ DALLE ROSE , M ICHELE GUIDO FRANCI , GIANNI MAZZOCCHI BASTONI , A RNOLDO MONDADORI , ATTILIO NAVA , A RTURO ORVIETO , S EVERINO PAGANI , ALDO PASSANTE , G IAN LUIGI PONTI , G IÒ PONTI , DINO VILLANI , E DOARDO VISCONTI DI MODRONE , WHIT MASSIMO ALBERINI AND VINCENZO BUONASSISI . DEAR ACADEMICIANS… CIVI LT ÀDELL ATAVOLA 6 The Birth of Middle Class ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA 3 Italian Restaurants Abroad Cuisine INTERNATIONAL EDITION (Nicola Rivani Farolfi ) MAY 2013 / N. 249 in a Time of Globalizazion EDITOR IN CHIEF (Giovanni Ballarini) GIOVANNI BALLARINI ASSISTANT EDITOR AND ART DIRECTOR 8 Restaurant Acoustics FRANCESCO RICCIARDI FOCUS (Maurizio Campiverdi ) COPY EDITOR SILVIA DE LORENZO 4 The Perennial Topicality EDITORIAL SECRETARY of the Italian Academy TILDE MATTIELLO FRANCO MARENGHI of Cuisine STUDY CENTER LAYOUT (Paolo Petroni) MARIA TERESA PASQUALI TRANSLATORS 9 Is Family Cuisine NICOLA LEA FURLAN DONALD J. C LARK CULTURE AND RESEARCH Still Alive and Well? THIS ISSUE INCLUDES ARTICLES BY (Silvia De Lorenzo ) Giovanni Ballarini, Maurizio Campiverdi, Silvia De Lorenzo, Paolo Petroni, 5 Piadinas and Piadinerias Gianbruno Polllini, Nicola Rivani Farolfi. (Gianbruno Pollini ) OOO PUBLISHER ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA VIA NAPO TORRIANI 31 - 20124 M ILANO TEL . -

Librib 501200.Pdf

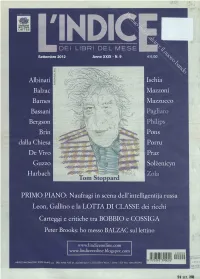

FONDAZIONE BOTTARI LATTES Settembre 2012 Anno XXIX - N. 9 Albinati Ischia Balzac Mazzoni Barnes Mazzucco Bassani Bergson Brin Pons dalla Chiesa Porru De Vivo Praz Guzzo Solzenicyn Harbach PRIMO PIANO: Naufragi in scena del?intelligenti)a russa Leon, Gallino e la LOTTA DI CLASSE dei ricchi Carteggi e critiche tra BOBBIO e COSSIGA Peter Brooks: ho messo BALZAC sul lettino www.lindiceonline.com www.lindiceonline.blogspot.com MENSILE D'INFORMAZIONE - POSTE ITALIANE s.p.a. - SPED. IN ABB. POST. D.L. 353/2003 (conv.in L. 27/02/2004 n° 46) art. I, comma ], DCB Torino - ISSN 0393-3903 Editoria La verità è destabilizzante Per Achille Erba di Lorenzo Fazio Quando è mancato Achille Erba, uno dei fon- ferimento costante al Vaticano II e all'episcopa- a domanda è: "Ma ci quere- spezzarne il meccanismo di pro- datori de "L'Indice", alcune persone a lui vicine to di Michele Pellegrino) sono ampiamente illu- Lleranno?". Domanda sba- duzione e trovare (provare) al- hanno deciso di chiedere ospitalità a quello che lui strate nel sito www.lindiceonline.com. gliata per un editore che si pre- tre verità. Come editore di libri, ha continuato a considerare Usuo giornale - anche È opportuna una premessa. Riteniamo si sarà figge il solo scopo di raccontare opera su tempi lunghi e incrocia quando ha abbandonato l'insegnamento universi- tutti d'accordo che le analisi e le discussioni vol- la verità. Sembra semplice, ep- passato e presente avendo una tario per i barrios di Santiago del Cile e, successi- te ad illustrare e approfondire nei suoi diversi pure tutta la complessità del la- prospettiva anche storica e più vamente, per una vita concentrata sulla ricerca - aspetti la ricerca storica di Achille e ad indivi- voro di un editore di saggistica libera rispetto a quella dei me- allo scopo di convocare un'incontro che ha lo sco- duare gli orientamenti generali che ad essa si col- di attualità sta dentro questa pa- dia, che sono quotidianamente po di ricordarlo, ma anche di avviare una riflessio- legano e che eventualmente la ispirano non pos- rola. -

Shaping Sense Italian Post-War Functionalistic Design

Kjetil Fallan SHAPING SENSE ITALIAN POST-WAR FUNCTIONALISTIC DESIGN Thesis in fulfilment of the degree of cand. philol. (MA) Department of History / Centre for Technology and Society Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Trondheim 2001 To my parents “We have never discussed it, but I think the main reason why we are reluctant to get married is all those dreadful presents you get and can not dispose of just like that. Every christmas, we get a little foretaste of that hell. Cathrine’s parents have gotten wind of our “interest in design”, so that is why the garish wrapping paper nor- mally contains something even more garish; rubbish from Alessi.” -Torgrim Eggen in Pynt Preface This project has been fatiguing in addition to being extremely interesting. I would never have finished it without the help and support from many persons: I wish to thank my supervisor Per Østby for taking on such a unorthodox project. His enthusiasm has been very important to me, and his experience crucial to my work. Øst- by and my co-supervisor Stig Kvaal have guided a sometimes frustrated candidate through the non-determined, multidirectional flux of writing history. Centre for Technology and Society has been my haunt the last two years. I am very thankful for the good working environment the centre has provided me with. I have shared office, problems and laughter with Jon N. Eikrem and Finn Arne Jørgensen. Jørgensen also deserves many thanks for his proofreading and formatting. I also wish to thank the staff at the Biblioteca Nazionale Braidense and the Settore Bib- lioteca, Documentazione, Archivio of the Triennale di Milano for being so helpful and service-minded. -

Heteroglossia N

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

Editore Publisher Gianni Mazzocchi Direttore Editor Gio Ponti Vice

Editore Publisher Gianni Mazzocchi Direttore Editor Gio Ponti Vice Direttore Assistant Editor Lisa Licitra Ponti Redazione architettura arredamento arte 494 gennaio 111971 Editoria! Staff Cesare Casati Marianne Lorenz Tecnico Grafico Giovanni Fraschini Domus ha pubblicato opere e scritti di: Carmela Haerdtl, Anna Marchi, Agnoldomenico Piea, Pierre Res tany, Joseph Rykwert, Ettore Sott sass jr., Charles e Ray Eames, Kho Liang le, Bernard Rudofsky, George Nelson, Fausto Melotti, Tom maso Trini, Tapio e Aut Wirkkala Concorsi, congressi, mostre architettura, disegno industriale Informazioni 1 architettura BBPR per Gabicce 7 un centro per le vacanze Il giardino e la casa di Max Bill16a Zurigo La casa vi p di un designer vi p 21 Joe Colombo Notizie di design 25 mostre, concorsi, ecc. Mangiare negli anni ottanta 26 un concorso Pensieri di Heinz Frank 29 una casa e due disegni Mario Bellini 33 per la 0/ivetti Mostre d'arte nel mondo gennaio-febbraio Vitalità del negativo, negativo della vitalità 43 Pierre Restany Noel à Naples 49 Pierre Restany Milano, Ugo La Pietra 51 /a casa e gli oggetti Strutture modulari e un paravento 54 Nino Caruso Per la galleria del Milione a Milano 55 Giancarlo Orte/li, Edoardo Sianesi Genova, Rubens, Labò Agnoldomenico Piea Libri A.D.P. in copertina L'ambiente di Paolo Scheggi alla mostra «Vitalità del negativo nel l'arte italiana 1960/70», mostra te nutasi a Roma al Palazzo delle Esposizioni dal novembre '70 al febbraio '71 . (foto Ugo Mulas) Domus Europea: questa è l'edizione di Domus per tutti i paesi d'Europa Domus Europea: this is the edition of Domus for ali European countries Redazione Tel. -

Heteroglossia N

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

Novanta Anni

NOVANTA ANNI Supplemento a Domus n. 1024 Maggio 2018 GIO PONTI RITRATTO DA MASSIMO CAMPIGLI, 1934 cover mattotti.indd 1 24/04/18 09:10 domus 1024 Maggio May 2018 Novant’anni 1 SOMMARIO/CONTENTS RIVISTA FONDATA DA GIO PONTI NEL 1928 Domus il grande fiume/The big river Domus FOUNDED IN 1928 BY GIO PONTI 2 Alessandro Mendini supplemento/supplement Novanta anni Guardando avanti, da 90 anni/Ninety years of looking ahead 4 Maria Giovanna Mazzocchi Bordone a cura di/guest editor Alessandro Mendini Il sistema Domus verso il futuro/The Domus system: toward the future direttore editoriale/editorial director 5 Walter Mariotti Walter Mariotti art director 1928-1937 Giuseppe Basile 8 a cura di/compiled by Luigi Spinelli, Massimo Valz-Gris responsabile allegati e speciali/editorial Storia/History manager of supplements and special issues 12 La violenza di Le Corbusier su Eileen Gray Donatella Bollani Le Corbusier’s violation of Eileen Gray’s work redazione/copy editor testo/text Antonio Armano Loredana Mascheroni staff grafico/graphics Domus e la pubblicità/Domus and advertising Elisabetta Benaglio, Franco Miragliotta 18 La reciproca seduzione/Reciprocal seduction coordinamento/coordinator 20 Lisa Licitra Ponti Miranda Giardino di Lollo segreteria/administration 1938-1947 Isabella Di Nunno 21 a cura di/compiled by Luigi Spinelli, Massimo Valz-Gris autori/contributors 25 Ettore Sottsass Antonio Armano, Luigi Spinelli, Massimo Valz-Gris traduttore/translations Storia/History Wendy Wheatley 26 Ludwig Wittgenstein filosofo architetto. Un capolavoro a Vienna fotografi/photographers Ludwig Wittgenstein philosopher architect. His masterpiece in Vienna Aurelio Amendola, Aldo Ballo, Richard Barnes, testo/text Antonio Armano Gabriele Basilico, William H. -

Raffaele La Capria È Nato a Napoli Nel 1922, Dove Si È Laureato in Giurisprudenza

Raffaele La Capria è nato a Napoli nel 1922, dove si è laureato in Giurisprudenza. Ha compiuto la sua formazione letteraria soggiornando in Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Narratore e saggista, ha collaborato con riviste e quotidiani, tra cui "Il Mondo", "Tempo presente" e il "Corriere della Sera" ed è stato autore di radiodrammi per la Rai. È stato co-sceneggiatore di molti film di Francesco Rosi, tra i quali Le mani sulla città (1963), Uomini contro (1970). Ha esordito con il romanzo Un giorno d'impazienza (1952). Nel 1961 ha vinto il premio Strega con Ferito a morte, ritratto di Napoli che "ti ferisce a morte o t'addormenta", e di una generazione seguita con complessi sbalzi temporali lungo l'arco di un decennio.Nel 1982 ha raccolto i tre romanzi Un giorno d'impazienza, Ferito a morte e Amore e psiche (1973) nel volume Tre romanzi di una giornata. In seguito si è dedicato, con l'eccezione di Fiori giapponesi (1979) e La neve del Vesuvio (1988), a un genere che, anche se con una forte vena narrativa, è molto più vicino alla saggistica. L'argomento di gran parte della sua letteratura è Napoli, vista quasi sempre da lontano poiché l'autore lasciò la sua città in gioventù per trasferirsi a Roma: L'occhio di Napoli del 1994 o Napolitan Graffiti del 1999 sono due esempi significativi, ai quali si aggiunge Capri e non più Capri(1991). Non mancano pagine di riflessione letteraria, o sul mestiere dello scrittore, come Letteratura e salti mortali (1990) o il libro pubblicato da Minimum fax nel 1996, L'apprendista scrittore, in cui prosegue idealmente l'abbozzo di autobiografia letteraria, che aveva cominciato con Un giorno d'impazienza. -

1. Sulle Tracce Di Elena Ferrante: Questioni Di Metodo E Primi Risultati

DOI: 10.13137/978-88-8303-913-3/18478 1. Sulle tracce di Elena Ferrante: questioni di metodo e primi risultati michele a. cortelazzo Università di Padova arjuna tuzzi Università di Padova Abstract This chapter illustrates the implementation of quantitative analysis methods on a corpus of modern Italian novels aimed to shed light on the identity of Elena Ferrante, the pen name of a very successful novelist whose real identity is still unknown. After a review of previous attempts conducted according to different approaches (based on lexical, contextual and thematic factors), in order to offset the impact of diatopic varieties of Italian the seven novels written by Elena Fer- rante have been compared to 39 novels written by ten authors from Campania (Ferrante’s region of origin) according to two methods: correspondence analysis and intertextual distance. Both methods show that Elena Ferrante’s novels are more similar to Domenico Starnone’s works than to the novels of any other au- thor included in the corpus. In addition, a lexical analysis shows that, compared to the other authors, Ferrante and Starnone share the greatest number of lexical items used exclusively in their novels. Conclusively, the qualitative and quantita- tive approaches used in this study confirm that a similarity emerges between the novels published by Ferrante and Starnone after the early 1990s and paves the way to further research based on larger corpora of fiction as well as non-fictional texts. Keywords Authorship attribution, computational linguistics, corpus linguistics, Elena Fer- rante, intertextual distance. 11 1. Premessa Il caso Elena Ferrante non poteva non attirare l’attenzione degli autori di questo contributo, due studiosi di estrazione diversa, una statistica e un linguista, che da anni si occupano di analisi quantitativa di dati testuali e, in particolare, della misurazione delle affinità lessicali tra testi. -

Copia Finale 06.03.2017

2 INDICE PREMESSA ………………………………………………………….…………………………. 9 INTRODUZIONE 1. Inquadramento del fenomeno mafioso ……………………………………....….. 11 1.1. Evoluzione storica. Dalla situazione post-unitaria all'azione del prefetto Mori ………………………………………………………………………. 12 1.2. Dagli anni '30 al secondo dopoguerra …………………….………….….. 13 1.3. Dalla prima alla seconda guerra di mafia ………………….……………. 14 1.4. L'omicidio di Pio La Torre e l'introduzione dell'art. 416-bis c.p. …. 15 1.5. La creazione del 'pool antimafia', il 'maxiprocesso' e gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino ……………………………………………… 15 1.6. La decretazione d'emergenza ……………………………………………… 16 2. Rinvio ………………………………………………………………..…………….……….. 18 CAPITOLO 1 LA COLLABORAZIONE DI GIUSTIZIA 1. Inquadramento …………………………………………………...……………………… 21 2. Nascita ed evoluzione del fenomeno collaborativo………………..…….….. 23 3. Disciplina legislativa …………………………………………………………………… 27 3.1. Il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8: l'introduzione del programma di protezione …………………………………………………………………………. 29 3.1.1. Il contenuto del programma di protezione …………………… 30 3.2. La prima fattispecie premiale: la circostanza attenuante prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 …………………………….. 31 3.3. L'introduzione dell'art. 58-ter o.p. …………………………………………. 34 3.4. La collaborazione di giustizia nel vigore della l. 82/91 e della l. 203/91 ………………………………………………………………………………. 34 3.4.1. Dati statistici …………………………………………………………... 36 3.5. Il dibattito precedente all'emanazione della l. 13 febbraio 2001, n. 45 …………………………………………………………………………………. 38 3.6. Le principali modifiche apportate dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45 39 3 3.6.1. I benefici penitenziari ……………………………………………….. 46 4. Fotografia della situazione attuale ………………………………………………... 48 5. Il contributo della dottrina ……………………………………………………………. 50 5.1. Il dibattito precedente all'emanazione della l. 82/91 e della l. 203/91 …………………………………………………………………………….… 51 5.1.1. -

Central Books Magazine Catalogue 2018

This is draft 4 of the 2019 Central Books Magazine catalogue for Publishers to check their entries. Please report any errors you find. email them to [email protected]. Important things to check are price and frequency for 2019. We are getting close to the final draft. Image quality will be better when printed. Once the cover is storted we hope to go to print in Febrauary so get those comments in before February. Sorry at this late stage we can only take small amendments. There is an index at the end of the cataologue. Sorry it is too late to have an image entry this year if you have not yet booked it. Magazine Catalogue 2019 Introduction Welcome to our 2019 (and 80th birthday) magazine catalogue. We hope you find this special 80th anniversary catalogue a little different. We’ve decided to look backwards and forwards. We’ve included an article about our past and some of the magazine we have handled over the years. To the right is a picture of where it all started. Central Books continues to be Europe’s largest distributor of magazines to the book trade, galleries and other specialist outlets. Central Books have been handling magazines since we were established in 1939 and we’re delighted to note that Indie magazines and print are thriving, We – and our colleagues at Antenne Books - hope to continue bringing something different to your shelves for many years to come. We continue to add titles to our own list since the last catalogue. We think you’ll find them as compelling as we did when we took them on.