1. Sulle Tracce Di Elena Ferrante: Questioni Di Metodo E Primi Risultati

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Creatureliness

Thinking Italian Animals Human and Posthuman in Modern Italian Literature and Film Edited by Deborah Amberson and Elena Past Contents Acknowledgments xi Foreword: Mimesis: The Heterospecific as Ontopoietic Epiphany xiii Roberto Marchesini Introduction: Thinking Italian Animals 1 Deborah Amberson and Elena Past Part 1 Ontologies and Thresholds 1 Confronting the Specter of Animality: Tozzi and the Uncanny Animal of Modernism 21 Deborah Amberson 2 Cesare Pavese, Posthumanism, and the Maternal Symbolic 39 Elizabeth Leake 3 Montale’s Animals: Rhetorical Props or Metaphysical Kin? 57 Gregory Pell 4 The Word Made Animal Flesh: Tommaso Landolfi’s Bestiary 75 Simone Castaldi 5 Animal Metaphors, Biopolitics, and the Animal Question: Mario Luzi, Giorgio Agamben, and the Human– Animal Divide 93 Matteo Gilebbi Part 2 Biopolitics and Historical Crisis 6 Creatureliness and Posthumanism in Liliana Cavani’s The Night Porter and Pier Paolo Pasolini’s Salò 111 Alexandra Hills 7 Elsa Morante at the Biopolitical Turn: Becoming- Woman, Becoming- Animal, Becoming- Imperceptible 129 Giuseppina Mecchia x CONTENTS 8 Foreshadowing the Posthuman: Hybridization, Apocalypse, and Renewal in Paolo Volponi 145 Daniele Fioretti 9 The Postapocalyptic Cookbook: Animality, Posthumanism, and Meat in Laura Pugno and Wu Ming 159 Valentina Fulginiti Part 3 Ecologies and Hybridizations 10 The Monstrous Meal: Flesh Consumption and Resistance in the European Gothic 179 David Del Principe 11 Contemporaneità and Ecological Thinking in Carlo Levi’s Writing 197 Giovanna Faleschini -

Librib 501200.Pdf

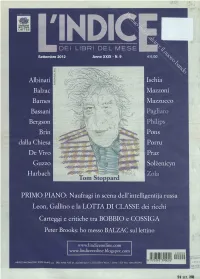

FONDAZIONE BOTTARI LATTES Settembre 2012 Anno XXIX - N. 9 Albinati Ischia Balzac Mazzoni Barnes Mazzucco Bassani Bergson Brin Pons dalla Chiesa Porru De Vivo Praz Guzzo Solzenicyn Harbach PRIMO PIANO: Naufragi in scena del?intelligenti)a russa Leon, Gallino e la LOTTA DI CLASSE dei ricchi Carteggi e critiche tra BOBBIO e COSSIGA Peter Brooks: ho messo BALZAC sul lettino www.lindiceonline.com www.lindiceonline.blogspot.com MENSILE D'INFORMAZIONE - POSTE ITALIANE s.p.a. - SPED. IN ABB. POST. D.L. 353/2003 (conv.in L. 27/02/2004 n° 46) art. I, comma ], DCB Torino - ISSN 0393-3903 Editoria La verità è destabilizzante Per Achille Erba di Lorenzo Fazio Quando è mancato Achille Erba, uno dei fon- ferimento costante al Vaticano II e all'episcopa- a domanda è: "Ma ci quere- spezzarne il meccanismo di pro- datori de "L'Indice", alcune persone a lui vicine to di Michele Pellegrino) sono ampiamente illu- Lleranno?". Domanda sba- duzione e trovare (provare) al- hanno deciso di chiedere ospitalità a quello che lui strate nel sito www.lindiceonline.com. gliata per un editore che si pre- tre verità. Come editore di libri, ha continuato a considerare Usuo giornale - anche È opportuna una premessa. Riteniamo si sarà figge il solo scopo di raccontare opera su tempi lunghi e incrocia quando ha abbandonato l'insegnamento universi- tutti d'accordo che le analisi e le discussioni vol- la verità. Sembra semplice, ep- passato e presente avendo una tario per i barrios di Santiago del Cile e, successi- te ad illustrare e approfondire nei suoi diversi pure tutta la complessità del la- prospettiva anche storica e più vamente, per una vita concentrata sulla ricerca - aspetti la ricerca storica di Achille e ad indivi- voro di un editore di saggistica libera rispetto a quella dei me- allo scopo di convocare un'incontro che ha lo sco- duare gli orientamenti generali che ad essa si col- di attualità sta dentro questa pa- dia, che sono quotidianamente po di ricordarlo, ma anche di avviare una riflessio- legano e che eventualmente la ispirano non pos- rola. -

Heteroglossia N

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

Heteroglossia N

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

History and Emotions Is Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena

NARRATING INTENSITY: HISTORY AND EMOTIONS IN ELSA MORANTE, GOLIARDA SAPIENZA AND ELENA FERRANTE by STEFANIA PORCELLI A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Comparative Literature in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2020 © 2020 STEFANIA PORCELLI All Rights Reserved ii Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante by Stefania Porcell i This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Comparative Literature in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Chair of Examining Committee ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Executive Officer Supervisory Committee: Monica Calabritto Hermann Haller Nancy Miller THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante By Stefania Porcelli Advisor: Giancarlo Lombardi L’amica geniale (My Brilliant Friend) by Elena Ferrante (published in Italy in four volumes between 2011 and 2014 and translated into English between 2012 and 2015) has galvanized critics and readers worldwide to the extent that it is has been adapted for television by RAI and HBO. It has been deemed “ferocious,” “a death-defying linguistic tightrope act,” and a combination of “dark and spiky emotions” in reviews appearing in popular newspapers. Taking the considerable critical investment in the affective dimension of Ferrante’s work as a point of departure, my dissertation examines the representation of emotions in My Brilliant Friend and in two Italian novels written between the 1960s and the 1970s – La Storia (1974, History: A Novel) by Elsa Morante (1912-1985) and L’arte della gioia (The Art of Joy, 1998/2008) by Goliarda Sapienza (1924-1996). -

Raffaele La Capria È Nato a Napoli Nel 1922, Dove Si È Laureato in Giurisprudenza

Raffaele La Capria è nato a Napoli nel 1922, dove si è laureato in Giurisprudenza. Ha compiuto la sua formazione letteraria soggiornando in Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Narratore e saggista, ha collaborato con riviste e quotidiani, tra cui "Il Mondo", "Tempo presente" e il "Corriere della Sera" ed è stato autore di radiodrammi per la Rai. È stato co-sceneggiatore di molti film di Francesco Rosi, tra i quali Le mani sulla città (1963), Uomini contro (1970). Ha esordito con il romanzo Un giorno d'impazienza (1952). Nel 1961 ha vinto il premio Strega con Ferito a morte, ritratto di Napoli che "ti ferisce a morte o t'addormenta", e di una generazione seguita con complessi sbalzi temporali lungo l'arco di un decennio.Nel 1982 ha raccolto i tre romanzi Un giorno d'impazienza, Ferito a morte e Amore e psiche (1973) nel volume Tre romanzi di una giornata. In seguito si è dedicato, con l'eccezione di Fiori giapponesi (1979) e La neve del Vesuvio (1988), a un genere che, anche se con una forte vena narrativa, è molto più vicino alla saggistica. L'argomento di gran parte della sua letteratura è Napoli, vista quasi sempre da lontano poiché l'autore lasciò la sua città in gioventù per trasferirsi a Roma: L'occhio di Napoli del 1994 o Napolitan Graffiti del 1999 sono due esempi significativi, ai quali si aggiunge Capri e non più Capri(1991). Non mancano pagine di riflessione letteraria, o sul mestiere dello scrittore, come Letteratura e salti mortali (1990) o il libro pubblicato da Minimum fax nel 1996, L'apprendista scrittore, in cui prosegue idealmente l'abbozzo di autobiografia letteraria, che aveva cominciato con Un giorno d'impazienza. -

Heteroglossia N

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

Scarica Questo File

n. 14 eum x quaderni Andrea Rondini Heteroglossia n. 14| 2016 pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini heteroglossia Heteroglossia Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. eum edizioni università di macerata > 2006-2016 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. isbn 978-88-6056-487-0 edizioni università di macerata eum x quaderni n. 14 | anno 2016 eum eum Heteroglossia n. 14 Pianeta non-fiction a cura di Andrea Rondini eum Università degli Studi di Macerata Heteroglossia n. 14 Quaderni di Linguaggi e Interdisciplinarità. Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali Direttore: Hans-Georg Grüning Comitato scientifico: Mathilde Anquetil (segreteria di redazione), Alessia Bertolazzi, Ramona Bongelli, Ronald Car, Giorgio Cipolletta, Lucia D'Ambrosi, Armando Francesconi, Hans- Georg Grüning, Danielle Lévy, Natascia Mattucci, Andrea Rondini, Marcello Verdenelli, Francesca Vitrone Comitato di redazione: Mathilde Anquetil (Università di Macerata), Alessia Bertolazzi (Università di Macerata), Ramona Bongelli (Università di Macerata), Edith Cognigni (Università di Macerata), Lucia D'Ambrosi (Università di Macerata), Lisa Block de Behar (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay), Madalina Florescu (Universidade do Porto, Portogallo), Armando Francesconi (Università di Macerata), Aline Gohard-Radenkovic (Université de Fribourg, Suisse), Karl Alfons Knauth (Ruhr-Universität Bochum), Claire Kramsch (University of California Berkeley), Hans-Georg -

L'espressione Della Dicotomia Tra Artista E Società Nella Smania Dello

Note biografiche Viola Ardeni is a Ph.D. student in the Department of Italian at UCLA. She earned her M.A. in Italian Literature from UCLA in 2014 and her Laurea Specialistica in Italian Studies at the University of Bologna, where she completed a thesis on Elsa Morante’s Il mondo salvato dai ragazzini. Her current research focuses on Italian and French children’s literature. Her other scholastic interests include Italian literature and linguistics, comparative literature, and literary theory. Dalila Colucci is a Ph.D. candidate in Italian Studies at Harvard University. She graduated from the University of Pisa and the Scuola Normale Superiore in 2010 in Italian. Her research interests include Modern and Contemporary Italian Literature, Italian Futurism and the European Avant-garde, Visual Poetry, Travel Literature and reportages. She has worked on the intersections between prose and poetry in twentieth-century authors, publishing a monograph on Goffredo Parise (Nessuno crede al merlo d’acqua� Le ultime Poesie di Goffredo Parise, [Isernia: Cosmo Iannone, 2011]) and various other articles. She is currently working on the poems of Carlo Emilio Gadda, and is also one of the curators of the exhibit “Africa it is Another Story: Looking Back at Italian Colonialism,” opened on April 4, 2014 in the Pusey Library. Simonetta Falasca-Zamponi is a professor of Sociology at the University of California, Santa Barbara. Her research interests mainly fall within the areas of politics and culture. More specifically, she is concerned with studying the political as a site of cultural discourse, cultural identity, and cultural production. Her book, Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy (Berkeley: University of California Press, 1997) employed the category of “aesthetic politics” to analyze the role that symbolic discourse—in the guise of myths, rituals, images and speeches—played in the making of the fascist regime and the construction of Mussolini’s power. -

Cittaemoderno-Bozzaprogramma Rev1merola Copia

MOD-SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA MODERNITÀ LETTERARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI LA CITTÀ E L’ESPERIENZA DEL MODERNO XII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI MILANO 15-18 GIUGNO 2010 1 15 giugno Università degli Studi di Milano Sessione plenaria Sala Napoleonica (Via Sant'Antonio, 12 ) Sessione plenaria Ore 14.30 Presiede VITTORIO SPINAZZOLA (Università degli Studi di Milano) Saluti delle autorità: ENRICO DECLEVA (Rettore dell’Università degli Studi di Milano) ELIO FRANZINI (Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia) GIOVANNA ROSA (Direttore del Dipartimento di Filologia moderna) MAX BRUSCHI (Consigliere del Ministro Gelmini) MASSIMO FUSILLO (Presidente dell’Associazione per gli studi di Teoria e Storia comparata della Letteratura) SILVIA MORGANA (Presidente dell’ASLI) GIANNI PUGLISI (Presidente della Consulta universitaria di Critica letteraria e Letterature comparate) ANGELO R. PUPINO (Presidente della MOD) AMEDEO QUONDAM (Presidente dell’ADI) DENIS FERRARIS (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), L’Oro e il Piombo: della città come paradigma dell’ambiguità SANDRO MAXIA (Università degli Studi di Cagliari), La città in Bontempelli Pausa ANTONIO SACCONE (Università di Napoli Federico II), Il moderno e le nuove percezioni dello spazio e del tempo: la città dei futuristi CLELIA MARTIGNONI (Università degli Studi di Pavia), Percezioni della metropoli e della modernità nella po- esia del secondo Novecento 2 16 giugno Università degli Studi di Milano-Bicocca Piazza Ateneo Nuovo, 1 Sessione plenaria Edificio U6, Aula 4 (Aula Martini) Ore 8.45 Presiede MARIO BARENGHI (Università degli Studi di Milano-Bicocca) Saluti delle autorità: MARCELLO FONTANESI (Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca) SUSANNA MANTOVANI (ProRettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca) SILVIA KANIZSA (Preside della Facoltà di Scienze della Formazione) GUIDO MARTINOTTI (Istituto Italiano di Scienze Umane), Lantello danle metro. -

A. . „ 7 Algeria ' Cinquantanni Della Bomba • I Libri Della Mia Vita

SETTEMBRE 1995 N. 8 ANNO XII LIRE 8.000 D E L BR DE L M E 7 A. „ Algeria Mario Rasetti ' cinquantanni della bomba • Norberto Bobbio I libri della mia vita intervista di Beniamino Placido Elogio della mitezza recensione di Sergio Quinzio Diventare scrittori Marisa Bulgheroni, Vario Buzzolan, Bruno Falcetto, Federico Fubini, Mario Marchetti, Ermanno Paccagntm D Libro del Mese Francisco Franco di Fani Preston recensito da Alfonso Botti Sylvano Busso tri Quirino Principe il Mozart di Burgess ilMahler di Eggebrecht Dentro lo Specchio Marcello de Cecco L'Italia economica Alberto Destro Le poesie di Rilke Tullio Pericoli: Gustav Mahler MENSILE D'INFORMAZIONE - SPED. IN ABB. POST. 50% - ROMA - ISSN 0393 - 3903 IL LIBRO DEL MESE 4 Alfonso Botti Paul Preston Francisco Franco CONFLITTI Achille Silvestrini Marco Impagliazzo Duval d'Algeria Matteo Moder Abdulah Sidran La bara di Sarajevo NARRATORI ITALIANI Pietro Spirito Kenka Lekovic La strage degli anatroccoli Franca D'Agostini Giovanni Ferrara Il senso della notte Mariolina Bertini Bruno Ventavoli Assassinio sull'Olimpo Francesco Roat Rosetta Loy Cioccolata da Hanselmann Maria Vittoria Vittori Laura Pariani Il pettine Storie, di Lidia De Federicis DIVENTARE SCRITTORI 8 Va' dove ti porta la penna, di Bruno Falcetto Il come surclassa il cosa, di Ermanno Paccagnini 9 Esordienti di successo. Il segreto è aspettare, di Dario Buzzolan 10 Le due anime del Premio Calvino, di Marisa Bulgheroni Apocalissi minime, di Mario Marchetti 11 La rottura delle dighe d'Olanda, di Federico Fubini POESIA 13 Bianca Maria Frabotta Libero De Libero Borrador. Diario 1933-1935 La ballata di Pagliarani, intervista di Graziella Spampinato LETTERATURA 14 Anna Chiarloni Helga Schneider Il rogo di Berlino Irene Dische Un accordo drammatico Giulia Poggi Maria de Zayas y Sotomayor Novelle amorose ed esemplari 15 Alberto Boatto Louis Aragon Le con d'Irène CLASSICI 17 Alberto Destro Rainer Maria Rilke Poesie. -

2012 Perry GG and the Italian South in a Cold War Contest Incontri.Pdf

Metauro © 2012 by Metauro Edizioni S.r.l. – Pesaro (Italy) http://www.metauroedizioni.it [email protected] ISBN 978-88-6156-???-? È vietata la riproduzione, intera o parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. incontri cinematografici e culturali tra due mondi a cura di antonio c. vitti Metauro 4 5 Prefazione Maestri e cinema del passato Perché una raccolta di saggi sul cinema, sulla letteratura e sulla cultu- ra italiana in senso lato, scritti da critici che operano tra due mondi, e che per giunta apparentemente non hanno un tema specifico che possa mettere in luce l’insieme? Da questa domanda che poi è diventata una vera sfida, è nato il seguente volume. Sono ormai passati tanti anni dall’ultima raccolta di saggi che ho curato, e che era nata da una collaborazione tra studiosi di cultura italiana tra le due sponde dell’oceano Atlantico. A giudicare dalle rea- zioni dei lettori, dei recensori e dei colleghi che hanno utilizzato il volume precedente, ho ritenuto opportuno che una nuova raccolta di saggi rispecchiasse il desiderio e i bisogni di studenti e insegnanti e che colmasse una lacuna didattica e offrisse un aggiornamento sui nuovi film usciti in questi ultimi dodici anni, e che inoltre presentasse un aggiornamento sulle nuove ricerche su film, registi e scrittori che come Giose Rimanelli e Helen Barolini hanno trascorso la loro vita artistica tra due mondi. Il volume rispecchia anche il desiderio dei miei studenti di stu- diare i film del passato da prospettive diverse e di conoscere il nuovo cinema italiano, i suoi nuovi protagonisti, le nuove tendenze e temati- che.