Notes Du Mont Royal ←

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Notes Du Mont Royal ←

Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.com 쐰 Cette œuvre est hébergée sur « No- tes du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres HERIODOTI. HISITORIAR. ï TÎ 1V. P. IL VARIETiAS LECTIONIS IN LIB. VIII. ET 1X. et Index Rem et .Personarum. salariaux. t flashblbllœmk Münchon VARIETAS LECTIONIS IN HERQDOTI LIBRvO VIII. Ins c in PTI o N 1-: M , ut in aliis Heiodoti librîs, sic et hic tenui eam, quam Aldus habet, ’Hp a 361-9 o in". plaît! àyâa’n. 059m1... Similiter fare noster codex F. Héoîo’rov ’Iwoçlô’v Oôçuw’u. à. W588 E L! N G I US, titulum teneus ex Steph. cd. 1. fere pr0pa atum , *Hçoâo’rou 1’05 iAÀmatçvm’a’â-oç ilnofzô’v 9’986", ËmyçœOoMgn Ov’çuw’ac. monuit, cAMmcçwoca-ïoç absque arlic. lscribi in Arc-h. et deesse eidem verha imnmp. 0139m. CAP. I. Lin. 1. 02 8è etc. De initio huius libri, v1» de quae in Var. Lect. ad finem libri VIL monùimus. Ibid. ’EMfivwv Ë; rdv) r’EMovvzç 16v droit. prave. -- Sic qui; dem etF. I. 2. Ëmv) Sic edd. et mssti, exeepto F. in quo 57m», et sic iterum initia capitis sequenfis. l. s Jay. garai un!) d’un nazi Êxœrdv) Sic Arch. et Î’ind. -- Et recte hi quidem; soient enim minores. numeros Graeci prac- ponere maioribus. Alii vulgo omnes ânon-ù un) Juan un! 5nd. Unus Pd. Jan-al pro Êm-œ’. l. 8. ’Aonv. CG! mystéri- mv) Placuit hoc, quod dedit F. Alii vulgo me. -

Historischw Geographische Studien Über Altsiciliell. Gela. Phintias. Die Siidlichen Sikeler

Historisch w geographische Studien über Altsiciliell. Gela. Phintias. Die siidlichen Sikeler. (Hierzu zwei Karten.) Ueber die Geschichte, die Lage und die Denkmäler der rhodisch kretischen Pflanzstadt Gela und über die benachbarten Städte haben bis jetzt nur Wenige monographisch Untersuchungen und Bericht erstattet; wie es scheint, aus leicht erkennbaren Gründen. Da die Stadt Gela (die wir immer als Mittelpunkt unserer Arbeit fest halten) schon im Alterthum zerstört und aufgehoben ist und daher kein heutiger Ort sich in geschiohtlicher Continuität mit ihr weiss, so hat sich auch keine Gemeinde unmittelbar aus Patriotismus zur Erforschung der alten Geschichte derselben angetrieben gefühlt. Zwar ist über den Besitz des zu erbenden geschiohtlichen Glanzes zwischen den beiden Nacbbarstädten Licata und Terranova ein heftiger Kampf entbrannt, welcher mit einer für den Nordländer unbegreiHiche~ glühenden Leidenschaft geruhrt wird. Der Reisende erlebt hinsichtlich desselben nicht nur ergötzliche Dinge, nnd hÖl't noch erstaunlichere Erzählungen, sondern er geräth, wenn er sich hier oder dort bestimmt zu Gunsten der entgegengesetzten Ansicht ausspricht, in GefH.bI'. Aber dieser Streit wird meist nur mit dem Munde oder vermittelaJ; privater und öffentlichel' Demonstrationen geführt, und wenn er auch eine Literatur erzeugt hat, so ermangelt diese meist der Erudition und des wissenschaftlichen Charakters, so dass diejenigen Bücher, welche mir wenigstens zu Gesicht gekommen sind, ohne weiteres zu den Todteu geworfen werden können. Für Unhetbeiligtel'e hat wohl weder die Gegend Reiz genug ausgeübt, noch auch mag die Specialgeschichte dieser südlichen Gegenden besonders anziehend geschienen haben, von wel cher zu wenig bekannt ist, als dass man sich ein Bild fortschreitender Entwioklung entwerfen könnte. Zudem giebt es an den Orten, über Bhelll. -

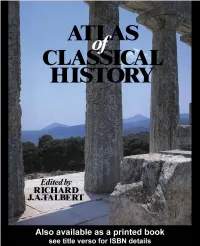

ATLAS of CLASSICAL HISTORY

ATLAS of CLASSICAL HISTORY EDITED BY RICHARD J.A.TALBERT London and New York First published 1985 by Croom Helm Ltd Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003. © 1985 Richard J.A.Talbert and contributors All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data Atlas of classical history. 1. History, Ancient—Maps I. Talbert, Richard J.A. 911.3 G3201.S2 ISBN 0-203-40535-8 Master e-book ISBN ISBN 0-203-71359-1 (Adobe eReader Format) ISBN 0-415-03463-9 (pbk) Library of Congress Cataloguing in Publication Data Also available CONTENTS Preface v Northern Greece, Macedonia and Thrace 32 Contributors vi The Eastern Aegean and the Asia Minor Equivalent Measurements vi Hinterland 33 Attica 34–5, 181 Maps: map and text page reference placed first, Classical Athens 35–6, 181 further reading reference second Roman Athens 35–6, 181 Halicarnassus 36, 181 The Mediterranean World: Physical 1 Miletus 37, 181 The Aegean in the Bronze Age 2–5, 179 Priene 37, 181 Troy 3, 179 Greek Sicily 38–9, 181 Knossos 3, 179 Syracuse 39, 181 Minoan Crete 4–5, 179 Akragas 40, 181 Mycenae 5, 179 Cyrene 40, 182 Mycenaean Greece 4–6, 179 Olympia 41, 182 Mainland Greece in the Homeric Poems 7–8, Greek Dialects c. -

Notes Du Mont Royal ←

Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.com 쐰 Cette œuvre est hébergée sur « No- tes du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres HISTOIRE DHÊRODOTE .TOME SEPTIÈME. ’HISTOIRE DHÉRODOTE TRADUITE ou GREC, Av EC des Remarques Hifioriques 8c Critiques, un EIÎai fur la Chronologie d’Hérodote , 8: une Table Géographique; PARMÇLARCHER; De f Académie Royale des Infiriptions 6’ Belles-Lettres, Honoraire de l’Acadc’mie des Science: à Belles-Lettres de Dijon. ’ TOME SEPTIÈME C M U SI EA, R, Libraire, PARIS, quai des Augumns. H E Z N Y O N , l’aîné , Libraire , rue.du Jardiner. v - M. DCC. LXXXVI. Avec Approbation , ê Privilege du Roi. .li GÉOGRAPHIQUE’ D E n L’HISTOIRE DHERODOTE A13 ANTE S , peuples qui occupoient autrefois la plus l grande partie de l’ifle d’Eube’e: fortis de Thracc, d’où ils étoient. originaires, I ils vinrent d’abordq en Phocidc, où ils bâtirent Abc ou Abes, 8: de là ils paillèrent dans (r) . l’Eubée , qui ,prit d’eux le nom. d’Abantis. Ils avoient été ainfi nommés d’Abas (a), leur Roi, qui étoit fils de Neptune. Il y en eut qui de l’Eubée allerent en Ionie (3) , 8c fc mêlerent avec (es Habitans. Paufànias prétend que ce fut dansl’ifle de Chics (4). I - (l) Strab. lib. X. pas. sa z. (1) Schol. Horneri ad IliszI. vert. 536. r (a) Hercdor. l. ç. CXLVI. Paufan. lib. VU. cap. Il. 11:5, 52.4.; ’ (4) Paufan. Ath. Gy, Lib. -

The Interpretation of Plato's Hippias Major”

Abstract Travis John Mulroy “Delusions of Grandeur: The Interpretation of Plato's Hippias Major” My dissertation is an interpretation of Plato’s Hippias Major, in which Socrates investigates τό καλόν (usually translated as “the beautiful” or “the noble”). My reading of the Hippias Major focuses on the importance of appearing beautiful, to others and thereby to oneself, and reveals the way in which the impulse to appear beautiful is connected to the desire for the immortal preservation of oneself and one’s own. The impulse to appear beautiful is essential to political life, insofar as the pleasure of praise effects a kind of harmony between the private good and the common. This impulse, however, is also a fundamental impediment to Socratic philosophy, as it prevents the critical examination of oneself and one’s opinions, while hindering a truly erotic experience of the beautiful. In examining these issues, my dissertation seeks to establish the Hippias Major’s connection to and consonance with other more popular Platonic dialogues, such as the Republic, Symposium, and Phaedo. Acknowledgements I would like to thank all the friends and colleagues who have helped deepen my understanding of Plato. I am especially grateful to Professor Ronna Burger for her invaluable assistance, in matters both theoretical and practical. She exemplifies the serious play of philosophy, and I consider myself very fortunate to have had the opportunity to study with her at Tulane University. And finally, I could not have finished this work without the constant love and support of my parents, David and Mary, whose faith – I’m sure – never wavered. -

Beauty and Eros in Plato's Hippias Major

"What's Beautiful is Difficult": Beauty and Eros in Plato's Hippias Major Author: Santiago Ramos Persistent link: http://hdl.handle.net/2345/bc-ir:105052 This work is posted on eScholarship@BC, Boston College University Libraries. Boston College Electronic Thesis or Dissertation, 2015 Copyright is held by the author, with all rights reserved, unless otherwise noted. Boston College The Graduate School of Arts and Sciences Department of Philosophy “WHAT’S BEAUTIFUL IS DIFFICULT”: BEAUTY AND EROS IN PLATO’S HIPPIAS MAJOR a dissertation by SANTIAGO RAMOS submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy December 2015 © copyright by SANTIAGO RAMOS 2015 “WHAT’S BEAUTIFUL IS DIFFICULT”: BEAUTY AND EROS IN PLATO’S HIPPIAS MAJOR SANTIAGO RAMOS Boston College Graduate School of Arts and Sciences, 2015 Dissertation Adviser: Marina McCoy ABSTRACT This dissertation investigates the role that eros in general, and philosophical eros in particular, plays in the search for the eidos of the beautiful in Plato’s Hippias Major. It defends the claim that noesis of the eidos of the beautiful can only be accomplished within the life of philosophical eros, that is, within the life of eros which is directed toward the good. As such this dissertation aims both to provide an interpretive key to the Hippias Major, allowing us to read the dialogue in a rich and novel way, and also to make the claim that the Hippias Major presents us with a picture of the interrelation between eros, philosophy, and beauty, and about how these three elements manifest themselves in human life. -

Notes Du Mont Royal ←

Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.com 쐰 Cette œuvre est hébergée sur « No- tes du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres HERODOTI HISTOngAR. T. 1V. P. Il. VARIETAS LECTIONIS IN LIB. VIII. ET 1X. et Index ReIum et Personarum. VARIETAS LECTIONIS’ IN HERODOTI LIBRO VIII. lus c a: PTI o N en , ut in aliis Herodoti libris, sic et hic tenui cam, quam Aida; habet. ’HçoSo’nu Ter». play 6734". Oâçmîœ. Similiter fere master codex F.. 319035701: Tan-agio")? Oôçaw’x. à. WEss E LI N c I US, titulum tenens ex Steph. cd. 1. fere propagatum , ’Hpoâo’rou r03 .iAÀmocçvno-cfioç Qlirez-optât 573031, izwpœæamvn Odçun’a. monuit, ’Aquçmrïo; absque arlic. scribi in Arch. et deesse eidem verba Emyçœæ. 069m. » CAP. I. Lin. l. 0: 8è etc. De initia huius libri, vi- de quae in Var. Lect. ad finem libri VIL monuimus. Ibid.’EMrîmv ë; 180’12an n’y Arch. prave. - Sic qui- dem et F. I. 2. gray) Sic edd. et mssti, excepta F. in que in", et sic iterum initia capitis sequentis. I. 2 Jay. imai and thorium? inonda!) Sic Arch. et Vinci. - Et recte hi. quidem; salent enim minores numeros Graeci prac- ponere maiorihus. Alii vulgo omnes imrdv and d’un and irra". Unus Pd- durai pro Ëmai. I. 8. ’Ahv. r0: «qui» un) Placuit hac, quad dedit F. Alii vulgo ’M. avec- givra» «et. l. 8. Jxruualàsxœ) V alla Aeginetis da! na- ves undeviginti, male. W555. Ibid. hâta) Sic Arch. et Vind. - quos secutus sum. -

Lexicon Topographicum Siculum in Quo Siciliae Urbes, Opida, Cum

LEXICON TOPOGRAPHICUM SICULUM IN QUO SICILIAE URBES, OPIDA, CUM... Vito Maria Amico DjQglzed byHSoglc ////% Digiiized by Google Digitizedby CpOgle Digitized by Google LEXICON TOPOGRAPHICUM SICULUM MAZARiE VALLIS. Digitized by Google . LEXICON TOPOGRAPHICUM S I C U L U M, In quo Sicilia Utbts, Opida, cum diruta.tum extantia, Moiites , Flumina , Portus , adjacentei lofuJir, ac fingula Loca deicribuntur , illuitrantur STV D 10, ET LA 3 0 £ E S.T.D.DVITI M.AMICO ET STATELLA ORDINIS S.BBNED1CTI, Regii Sicilie Hiftoriographi,diiitimin Pittrio Catrinsnfi Lyito Gviih Hiftorie Profifforis ,„c publice "Biblhtbcc< Primitrii Cujiodit . TOMUS SEGUNDUS Pars Prima CATANtE M. DCC.LIX. Id £tncorum flcjiicBiii Typogcipkio flpud D. Jnachim PuJrjum . SVPESIORVM FACVLTATE Digitized by Google [V] LEXICON TOPOGRAPHICUM SICULUM MAZARvE VALLIS. RISS Vetus Mazara , quum contrl Africam pbfita, Sarracciiis reruin potemibus frequens, Bt celebrior Siciliie cvaflflet , ampliorem pro* vinciam denomiiiavit^Ndrthmaii- norumque evo, ac aliis fub Princi- pibus jure non excidit fuo* Ab- luunt Valiem hanc tribus ex late- ribus Tyrrhenum mare fn Boream , Sardoum Oc- -cidentem verfus , Lybicum , five Afi-icum cirCa-Me- ridiem, Occafumqtie fcftivalem ;"ad Jatui vero medi- terranemn in Ortum illi adjacent Neti , & Demjni VaUes.a quibus Himera fluvius meridionalij & aqui- lonarij Mazarsnfim dilccrnit; hoc fcilicet ordinc-i Ab exiguo fonre fub Nebrode colie, vulgo Atadwia rivus uiius in auftriml prolabitur, alcer vero in aqui- lonem tendit. Hic -Politium , nobile opidum id lini- Tm Itt P. I. ftram Digitized by Google , C VI. J ftram relinquens ,aliis & copiofis adauflus aquis.no- minc, & re Magnus evadit ; Himerii vetuftiliiini nr- bis dirutis nnEm[)ns,litfe illorun rdiquiis ad ortum ablutis,prope Bonfornelli rurrim fibi oftium aperit, StTyrrheno pelago adjuugitur . -

Notes Du Mont Royal ←

Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.com 쐰 Cette œuvre est hébergée sur « No- tes du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres HERODOTI HISTORIAR. T. 1v. 13.11 - j l VARIETAS LECTIONIS IN LIB. VIH. ET 1X. et Index. Remm et Personamm. IVARIETAS LECTIONIS IN HERODOTI LI’BRo 4V-111. Jus c RI PTÎ o N E M , ut in aliis Herodoti libris, sic et hîc tènui eam, quam Aldm habet, ngIoSo’Iro v ’10"- 915v 5’736,"- Oôçotw’oc. Similiter fere-noster codexùF. ’Hçoâo’rou 10709151! Oaîçom’œ. il. WEss E LI N G I U s ,s titulum tenens ex Steph. cd. 1. fere propagatum , *Hçoâo’rov ne? iAMuazgvna’o-fioç ilfloçiâïv. 373031 , s’mnœOamvip Otipmîat. monuit, » iANnocçvæa’îïoç absque amie. scribi in Arch. et deesse . eidem verba s’mypuo.’ 069m. - -. 4 . CAP. I. Lin. 1." oî Si etc. De initio huius libri, via- de quae in Var. Lect. ad finem»libri VIL monuimus. Ibid. immun» Ë; 73v) yEÀÀMVEç 75v droit. prave. -- Sic qui- dem et F. l. 2. En") Sic edd. et mssti, excepto [Lin quo 5m, et sic iterum initio’capitis» sequentis. l. a seq. farci in) sinon un? ânon-61:) Sic Arch, et 73.3111. -- Et reste-hi quidem; soient enim minores numeros Graeciprae- ponere maioribus. Alii vulgo omnes êuurôv au) Jan: and . inné. Unus Pd. n’ai-rai pro 5m05. I. 8. ’an. con «mixé» 1m) Placuit hoc, quod dedit F. Alii vulgoï’AO; wapi- xo’v-rwv ces. 1.- 8; automatisant) Valla Aeginetisdat na- ves undeviginti, male. -

Notes Du Mont Royal ←

Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.com 쐰 Cette œuvre est hébergée sur « No- tes du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres HERODOTI. HISTORIARUM LIBRI 1X. GRAECE ET LATINE. ’10qu 111. Liber V1. et V11; cum Variante Lectionis. ARGENTORATI TYPIS PHILIPPI IACOBI DANNBACR. HERODOTI MUSAE 817E HISTORIARUM LIBRI 1X. AD VETERUM CODICUM FIDEM DENUO RECENSUIT l LECTIONIS VARIETATE CONTINUA INTERPRETATIONE LATINA ADNOTATIONIBUS , WESSELINGII ET VALCKENARII ALIORUMQUE ET SUIS ILLUSTRAVIT IOHANN ES SCHWEÏGHAEUSER IN ACAD. ARGENT. ET SBM- PROT. LITERAR. GRAEC. PROF. ACADÉMIAE REG. INSCRIYI. ET HUM. LITERAR- ADSCR. TOMUS TERTIUS. ARGENTORATI ET PARISIIS API") TREUTTEL ET WÜRTZ, BIBLIOPOLAS. MDCCCXVI. HERODOTI HISTORIAR. T. III. P. I. LIBER VI. ET VII. GRAECE ET LATINE. A... HPO’AOTOT tIETOPIQN ’EKTH. ’EPATQ. p o APIETAPOPHE m’y m Iæquyannq’raç. atl- 1 ne "Mimi. ’IrrmÎoç à? à Mwi-rou 14mn, pila- n’u’nç Jarà .Aæça’ou, rugir i; 24’935. dmypu’vav clé autor un far 24mm, 559570 Aquarium a mimi! .5 granges,a l un: a mîa’r N n Joule; I ylang v vin-mirai. r I 3 z(le ; s«Il?! film; 3&1, ÉMMÉ, n 13 709’351,, à; ou’JÊy Ji-. HERODOTI HISTORIARUM LIBER SEXTUS. ERATO. ( 1-) Ann-mous igitur, quo auctore Ionîa defe- carat, hoc modo vitam finivit. Hiatiaeus ver-o, Mileti tyrannus, a Dario dimissus, Sardes erat pro- fectus: quo ubi Susis pervenit, interrogavit com Ar- Iaphernec, Sardium pracfectus , qua re inductos patard loua; a rage dcfecùce. Id quum il]: se Herod. T.III. RIZ A 2 4 HERODOTI HISTOR. -

THE History of Herodotus

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. https://books.google.com -t- y > Samuel (^arbtner. ^ - -ys w *ff MICHIGAN LIBRARIES » • '$".# > Ga.L THE H ISTOR Y O F HERODOTUS: Translated from theGreek. By Isaac Littlebury. VOL. II. The Third Edition. LONDON: Printed for D. Midwikter, A. Bettesworth and C. Hitch, J. and J. Pemberton, R. Ware, C. Rjvingtom, J. Batley and J. Wood, F. ClaV, A. Ward, J. and P. Knapton, T. Lonoman, and R. Hstt. M.DCC.XXXVII. Sdr i/; 2 \ [ II THE History of Herodotus. book v. TERPSICHORE. HE Persians, left in Europe under the Orders of. Megabyzus, subdued the Perinthians first of all the Hellespon- tins, for refusing to submit to Darius, tho' they had before been considera bly weaken'd by the Pæonians. For the Pæoni- ans, who inhabit upon the River Strymon, had been admonish'd by an Oracle to invade the Perinthians; and if they should draw out their Forces, and with Clamours provoke the Pæo nians by Name to fight, then to engage ; other wise not. The Pæonians did as they were in structed: And the Perinthians marching out, encamp'd before their City. Upon which a CkJJencre ensued, and three single Combats were fought: The first, of two Men; the Vol. II. A second, 2 HERODOTUS. second, of two Horses ; and the third, of two Dogs. The Perinthians already victorious in two of these Duels, were so full of Joy that they began to fing the Song of Triumph: "When the Pæonians recollecting the Answer of the Oracle, said among themselves, " The «« Prediction is now accomplished : OurWork " is next: " And immediately salling upon the Perinthians as they were singing, gave them so great a Blow, that few escap'd out of the Field. -

Notes Du Mont Royal ←

Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.com 쐰 Cette œuvre est hébergée sur « No- tes du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres HERODOTI HISTORIAR. T. 1V. P. Il. VARIETAS LECTIONIS IN LIB. VIH. ET IX. et Index Remm et Personarum. VARIETAS LECTIONIS IN HERODOTI LIBRO VIII. Inscnn’uoxnu, ut in aliis Herodoti librls, sic et hic tenui eam , quam Aldus habet, 3199N" u ’Icro- 945v 8786". 0:1 un... Similiter fere noster codex F. 319984702: ilnoçtô’v Oxipom’u. fi. Wsss E LI N c 1 us, titulum tenens ex Steph. cd. l. fere propagatum, ngoËo’rou roi: lANuœpvnnfiaç rIa’roçza’niv 0’736" , invgœæomvn 059mm. monuit, .Anuupmrîoç absque artio. scribi in Arch. et deesso eidem verba Emyçuo. Origan. CAP. I. Lin. 1. 0E à! etc. De initia huius libri, vi- de quae in Var. Lect. ad finem libri VH. monuimus. 1.61.11. iENm’vwv Ë; MW) "Emma 73v Arch. prave. -- Sic qui, dem etF. l. 2. i’mv) Sic edd. et mssti, excepte F. in quo siam, et sic iterum initia capitis sequentis. l. aseq. 5mm. and sinon aux) Êxuro’v) Sic Arch. et Vind. - Et recto hi quidem; salent enim minores numeros Graeoi prac- ponere maioribus. Alii vulgo omnes Ëuafllv un) 113cm me? inné. Unus durai pro imai. I. 8. ’Ahv. to: memb- ron!) Placuit hoc, quod dedît F. Alii Vu] O ’AÔ. «que pain-m coi. I. 8. Jurauau’âsxx) V alla Aegine s dut na- ves undeviginti, male. W153 s. Ibid. sans...) Sic Arch.