Bachelorarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annual Report CF AG 2008

CF_GB_2008_E_300309.qxd:Layout 1 30.03.2009 19:25 Uhr Seite 2 CONTENTS/ Annual Report 2008 Pages 5/6 -- Foreword Pages 7/9 -- Report by the Supervisory Board Pages 11/12 -- Corporate strategy Page 13 -- The 5-sector strategy Page 15 onwards -- Investor relations Page 23 -- Contents / financial information Page 25 onwards -- Combined management report of the Group and AG for the 2008 fiscal year Page 62 onwards -- Consolidated financial statements Pages 144/145 -- AG balance sheet Page 146 -- AG income statement Page 147 onwards -- Filmography Page 166 onwards -- Terminology Page 171 -- Summary of equity interests CF_GB_2008_E_300309.qxd:Layout 1 30.03.2009 19:25 Uhr Seite 3 KEY FIGURES / Group 01.01. – 01.01. – 31.12.2007 31.12.2008 € million € million Sales 225.0 248.5 of which in-house and co-productions 178.9 203.7 of which third-party productions 46.1 44.7 EBITDA 81.7 104.9 Gross profit 32.0 35.5 Operating result 12.4 15.1 Earnings for the year attributable to the shareholders of the parent company 6.2 10.5 Investments in film assets 79.1 73.6 Depreciation of film assets 68.2 88.9 31.12.2007 31.12.2008 Film assets 181.7 166.3 Equity 74.6 84.7 Balance sheet total 333.3 339.5 Permanent employees (number) 481 500 Earnings per share in € (undiluted and diluted) 0.49 0.83 Annual Report 2008 | | Page 3 CF_GB_2008_E_300309.qxd:Layout 1 30.03.2009 19:25 Uhr Seite 4 CF_GB_2008_E_300309.qxd:Layout 1 30.03.2009 19:25 Uhr Seite 5 FOREWORD by the Management Board of Constantin Film AG Dear shareholders, dear friends of Constantin Film AG, A positive trend compared with the previous year was apparent again the industry’s overall cost burden, to offer audiences a larger selection in the German theatrical industry in 2008. -

Guck Mal, Wie

I DEBATTE I 18.12.2020 · Nr. 51/52 I epd medien 3 Guck mal, wie süß Von Babys und Influencern / Von Cornelia Holsten epd Es gibt durchaus Babyfotos von Influencern, die im Schutzraum der Kinder - ihrem eigenen Zimmer - an die Bilder von Anne Geddes erinnern. Für alle, die fotografiert und nicht in einem separaten Studio. nach 1980 geboren sind und vielleicht nicht wissen, wer Anne Geddes ist: Von ihr stammen zahlreiche Fotos Zu Recht verweisen sogar die kürzlich herausgegebenen von Babys in ungewöhnlichen Situationen, zum Beispiel Handlungsempfehlungen einer Arbeitsgruppe um den in der Blüte einer Blume, als Biene oder auch der Verein Media Smart darauf, dass das Kinderzimmer für Oberkörper eines Babys montiert auf einen Blumentopf. Drehaufnahmen tabu sein sollte, um die Privatsphäre von Kindern zu schützen (vgl. Meldung in dieser Ausgabe). Der wichtigste Unterschied zwischen den Fotos von da- Die Empfehlungen richten sich an Kinder-Influencer, die mals und den Posts von heute liegt in der kommerziellen selbst - mit Hilfe ihrer Eltern - Content produzieren. Dem Ausrichtung. Früher ging es vor allem um eine künst- Verein gehören beispielsweise Lego, Ferrero und Super lerische Form der Fotomontage, und die Vermarktung RTL an. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen sollte allenfalls darüber erfolgen, dass diese Bilder ver- Kinder-Influencern und Babys, deren kommerzialisierte kauft wurden. Demgegenüber geht es den Influencern, Fotos von ihren Influencer-Eltern gepostet werden, die Fotos ihrer Babys posten, in der Regel um reines bevor sie sprechen und laufen können. Das sieht auch Marketing. Was zählt, sind Klicks und die Schaffung der Gesetzgeber so. von Reichweite. Den zweiten Unterschied konnte man sich in den 80er Jahren noch gar nicht vorstellen: Keine Regulierungsmöglichkeit Influencer, die Babyfotos posten, nehmen in Kauf, dass hier Bilder und Videos von Kindern mit sensiblen Daten epd Fast jeder hat das wohl schon einmal ge- wie Geburtsdatum, Wohnort und vollständigem Namen sehen: Influencerinnen und Influencer, die verknüpft werden. -

DFP 2008 Nominierung Hintergrundinfos Final

DER DEUTSCHE FERNSEHPREIS 2008 Hintergrundinformationen zu den Nominierungen I. Werkkategorien II. Personale Kategorien III. Die Nominierung in Zahlen Stand: 16. September 2008 Sperrfrist: bis Mittwoch, 17. September 2008, 11.00 Uhr Ständiges Sekretariat Im Mediapark 5b 50670 Köln Tel: 0221 454 3030 Fax: 0221 454 3039 [email protected] www.deutscherfernsehpreis.de Inhalt I. Werkkategorien S. 3 1. Bester Fernsehfilm/Mehrteiler S. 3 2. Beste Serie S. 5 3. Beste Dokumentation S. 7 4. Beste Reportage S. 7 5. Freie Kategorie: Beste Reality-Sendung S. 8 6. Beste Informationssendung: Beste Wissenssendung S. 9 7. Beste Unterhaltungssendung/Beste Show S. 10 8. Beste Comedy S. 11 9. Beste Sportsendung S. 12 II. Personale Kategorien S. 13 10. Beste Regie S. 13 11. Bestes Buch S. 13 12. Bester Schauspieler S. 14 13. Beste Schauspielerin S. 14 14. Bester Schauspieler Nebenrolle S. 15 15. Beste Schauspielerin Nebenrolle S. 15 16. Beste Moderation Information: Bester Auslandsreporter S. 16 17. Beste Moderation Unterhaltung: Late Night S. 16 18. Beste Kamera S. 17 19. Bester Schnitt S. 17 20. Beste Musik S. 17 21. Beste Ausstattung S. 18 22. Freie Kategorie: Beste Visuelle Effekte S. 18 III. Die Nominierung in Zahlen S. 19 I. Werkkategorien Bester Fernsehfilm/Mehrteiler Contergan – Eine einzige Tablette (1)/ Der Prozess (2) 2 x 90 Min., Sendetermin: Mi 07./ Do 08.11.2007 (20:15 Uhr) ARD/WDR/ZEITSPRUNG Film + TV Produktions GmbH/Degeto Film GmbH/EOS Production GmbH&Co. KG/Jan Mojto Regie: Adolf Winkelmann Buch: Benedikt Röskau Kamera: David Slama Schnitt: Rudi Heinen, Adolf Winkelmann Musik: Hans Steingen Szenenbild: Ingrid Henn Kostümbildbild: Lucia Faust Darsteller: Benjamin Sadler, Katharina Wackernagel, Denise Marko, Hans-Werner Meyer, Caroline Peters, Laura Tonke, August Zirner, Peter Fitz, Jürgen Schornagel, Sylvester Groth, Stephan Kampwirth, Matthias Brandt Redaktion: Katja de Bock Redaktionsleitung: Prof. -

Too Young To

SONNABEND, 14. JULI 2012 / NR. 21 391 MEDIEN DER TAGESSPIEGEL 31 Marco Schreyl Blick in Abgründe „Irre großer Fehler“ ist raus beim Von John Belushi zu Sharon Tate: die Arte-Reihe „Too young to die“ Ex-Fernsehspielchefin Heinze bedauert ihr Verhalten in der Drehbuch-Affäre „Supertalent“ Von Simone Schellhammer Im Prozess gegen die frühere NDR-Fern- dieganze Zeitnatürlich einschlechtes Ge- RTL setzt Umbau Sie waren Idole einer ganzen Generation sehfilmchefin Doris Heinze hat die Wirt- wissen.“ Heinze war beim NDR unter an- und starben einen viel zu frühen Tod.Der schaftskammer des Hamburger Landge- deremfürProduktionenwiedenHambur- der Castingshow fort Schauspieler John Belushi spritzte sich richts einen Antrag gegen die derzeitige ger „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ verant- mit 33 Jahren eine tödliche Mischung aus Besetzung des Gerichtes abgelehnt. Die wortlich. Sie bedauerte ihr Vorgehen, Der Fernsehsender RTL löst Moderator KokainundHeroin,derRockstarKurtCo- Anwälte der Münchner Produzentin weil viele Leute beim Sender ihr vertraut Marco Schreyl (38) in den beiden großen bain schoss sich mit 27 eine Kugel in den Heike Richter-Karst hatten gefordert, hätten.Esseiihrbewusst,dasssieihreStel- Shows „Supertalent“ und „Deutschland Kopf, der Schauspieler Heath Ledger dass drei statt zwei Berufsrichter im Pro- lung beimNDR ausgenutzt habe, sagte die sucht den Superstar“ ab. Einen entspre- starb 28-jährig an einer fatalen Medika- zess entscheiden sollen. Dies erfordere Fernsehspielchefin. chenden Bericht der Zeitung „Express“ menten-Kombination und die Schauspie- derUmfang unddieSchwierigkeitdesFal- Heinze werden Bestechlichkeit in vier aus Köln bestätigte RTL-Sprecher Chris- lerin und Ehefrau Roman Polanskis, Sha- les, hieß es am Freitag bei der Verlesung Fällen, schwere Untreue in drei Fällen tian Körner. -

Epd Medien Online

epd medien online Herausgeber und Verlag: Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) gGmbH, Emil-von-Behring-Str. 3, 60439 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Jörg Bollmann Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 49081 USt-ID-Nr. DE 114 235 916 Verlagsleiter: Frank Hinte. Chefredakteur der epd-Zentralredaktion: Dr. Thomas Schiller. epd medien: Dr. Volker Lilienthal (verantw.), Diemut Roether, Michael Ridder. Erscheinungsweise: zweimal wöchentlich. Bezugspreis Online-Abonnement monatl.: 53,20 € (Studierende mtl. 47,80 €), Kombi-Abonnement epdmedien online und als Heft 95,40 €, Printversion 61,- € (Preise jeweils incl. MWSt und Versand / Inland, im Ausland excl. MWSt). Verlag/Bestellservice (Adresse siehe oben unter GEP): Tel: 069/58098-209, Fax: 069/58098-226, E-Mail: [email protected] Redaktion epd medien (Adresse siehe oben unter GEP): Tel: 069/58098-141, Fax: 069/58098-261, E-Mail: [email protected] © GEP, Frankfurt am Main Alle Rechte vorbehalten. Die mit dem Abo-Vertrag erworbene Nutzungsgenehmigung für epd medien online gilt nur für einen PC-Arbeitsplatz. epd medien darf nur mit Zustimmung des Verlags weiterverwertet, gedruckt, gesendet oder elektronisch kopiert und weiterverbrei- tet werden. Anfragen richten Sie bitte an die epd-Verkaufsleitung (Adresse siehe oben unter GEP), Tel: 069/58098-259, Fax: 069/ 58098-300, E-Mail: [email protected] Haftungsausschluss: Jede Haftung für technische Mängel oder Mängelfolgeschäden ist ausgeschlossen. hier geht’s weiter >>> Frankfurt am Main ■ www.epd.de 9. April 2008 28 INHALT Suche nach Mehrwert -

Die Maus Wird 50

O TV-PROGRAMM 6.3. - 12.3. Nr. 9/2021 09 4 192336 700009 Gewinnen Sie 10 000 € beim großen prisma-Rätsel! Seite 21 TATORT AUS KIEL Borowski und die Angst der weißen Männer Seite 15 Coolpix A1000 n 16,8 Megapixel n 35-fach Zoom DIE MAUS WIRD 50 n 4K-UHD-Videos n Touch-LCD Zum Geburtstag gibt‘s ein ganzes Heft 299.- voll mit der Maus, Gewinnspielen UVP.: 419.- € | Sie sparen 28 % Ihr Foto-Experte - Versand am gleichen Tag: und einem Interview mit Armin Seite 4 www.foto-erhardt.de Foto Erhardt GmbH · Gartenkamp 101 · 49492 Westerkappeln WILLKOMMEN! Die prisma mit der Maus prisma-Freizeittipp Das ist der Stephan. Stephan ist Moderator André Gatzke (Foto), regelmäßig für die Chefredakteur von prisma. Und Maus im Einsatz, ist gern im Freien unterwegs. Als Va- das auf seinem Arm ist – klar – die ter weiß er allerdings, dass ein einfacher Spaziergang Maus. Stephan kennt Kinder nicht immer ausnahmslos begeistert. Sein die „Sendung mit der Tipp: „Macht eine Rallye draus. In der Stadt kann man zum Beispiel den teuersten Artikel in einem Schau- Maus“ schon seit er fenster suchen oder gucken, wie viele Parteien in einem bestimmten Haus wohnen“, erklärt er. Wer mag, selbst ein Kind war. kann den Kindern auch eine Kamera in die Hand drücken und sie auf Fotosafari schicken, zum Beispiel mit Da haben ihn immer der Aufgabe, etwas Großes, etwas Kleines und etwas Lebendiges zu fotografieren. Im Wald kann mithilfe die Sachgeschichten eines Fieberthermometers die Temperatur des Wassers gemessen werden. Oder man nimmt eine Küchen- fasziniert. Und viel- waage mit und sucht Gegenstände, von denen man glaubt, sie würden ein Kilo wiegen. -

2 Auszubildende Wir Suchen

brau anzeige neu gross.qxp_Layout 1 15.02.16 11:27 Seite 2 Offizielles Mitteilungsblatt der Landesschülervertretung des Saarlands derLandesschülervertretung Mitteilungsblatt Offizielles ed! Zahlen sind für Dich so bunt wie das Leben – aufregend und abwechslungsreich? Hast Du Freude am Umgang mit Menschen? Wir suchen 2 Auszubildende zum/zur Steuerfachangestellten Weitere Infos & Video zur Stelle: Braun & Braun PartGmbB Steuerberatungsgesellschaft Bismarckstraße 7 66333 Völklingen Tel.: 06898 / 50260 THW-Jugend stellt sich vor Traumberuf Künstler? www.steuerberater-braun.de/karriere-azubi.html 022016 Vanessa – Germany’s next Topmodel Alle Schüler im Saarland Arbeiten bei BIG FM 022016 Inhalt 10 02 Inhalt 03 Impressum 04 Editorial 05 Prüfungstermine 07 Fachforum Abi – was dann? 08 Die THW-Jugend Saarland e.V. stellt sich vor 10 Arbeiten bei BigFM 08 18 Porträt eines Flüchtlings 19 19 Saarländisches Staatstheater 21 Saturn Gewinnspiel 22 38 22 Freischaffender Künstler: Traumberuf? 26 Eröffnung der Motorradsaison 27 Sudoku 28 Vanessa 30 Intstagram 31 Menderes – neuer Dschungelkönig 33 Campus Fitnesstudio Gewinnspiel 28 34 Sudoku 35 Hilfe bei Schulproblemen im Studienkreis 40 Impressum 36 Killerspiele Herausgeber MSM Medien Saar Mosel GmbH im Auftrag der Landesschülervertretung Saarland Events 37 Verlagsleitung S. E. Herzog Redakteur Florian Weimann (verantwortlich) IHK: Vom Azubi zum Chef 38 Pressemitteilungen [email protected] Art-Direktion & Layout MSM Medien Saar Mosel GmbH: Mechthild Arend Jugendfußball im Saarland 40 Anzeigen [email protected] 0681- 968700-10 44 Verteilstellen ed! Druck DHVS Druckhaus und Verlagsservice GmbH, Trier web www.ed-saar.de fb www.facebook.de/edsaarland Auflage: 50.000 Exemplare, an allen weiterführenden Schulen im Saarland und 42 an über 500 Verteilstellen saarlandweit Teilnahmebedingungen Gewinnspiele: Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los über den Gewinner. -

Phänomen Castingshow“ Untersuchungen Zu Produktion Und Rezeption Eines TV-Formates

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Phänomen Castingshow“ Untersuchungen zu Produktion und Rezeption eines TV-Formates Verfasserin Judith Weiß angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, September 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Christian Schulte - 1 - Inhaltsverzeichnis 1 VORWORT 5 2 DANKSAGUNGEN 6 3 EINLEITUNG 7 3.1 Kapitelfolge 7 4 ALLGEMEINES 12 4.1 Populärkultur 12 4.1.1 Alltagskultur 14 4.1.2 Erlebniskultur 15 4.1.3 Freizeitkultur 16 4.1.4 Jugendkultur 17 4.1.5 Massenkultur 18 4.2 Unterhaltung 19 4.3 Affektfernsehen 21 4.4 Reality TV 22 4.4.1 Entwicklung und Wurzeln des Reality TV 23 4.4.2 Erscheinungsformen von Reality TV 25 4.4.3 Charakteristische Eigenschaften von Reality TV 27 4.4.3.1 Personalisierung und Emotionalisierung 27 4.4.3.2 Stereotypisierung 28 4.4.4 Castingshows als performatives Realitätsfernsehen 29 5 CASTINGSHOWS 31 5.1 Definition und Tradition von Casting 31 5.2 Entwicklung von Castingshows im Fernsehen 31 5.2.1 Talentcastings im deutschsprachigen TV 32 - 2 - 5.2.1.1 Wie alles begann: Popstars 32 5.2.1.2 Die Fortsetzung: Das Jahr der Castingshows 33 5.2.1.3 Die Nachzügler 35 5.2.2 Neue Formen 36 5.2.3 Die Castingflut: Sonderformen mit prominenten Teilnehmern 37 5.2.4 Die „Gegenbewegung“ 38 5.2.5 Überblick: Bisherige Castingformate im deutschsprachigen Fernsehen 39 5.3 Inszenierungsweisen des TV-Castings 42 5.3.1 Die Castingshow als Doku-Soap 42 5.3.2 Die Castingshow als -

EHV Weiter Live Im TV Regulus Aqua Powervac Jeden Tag Besonders – Einfach ALDI

Der beste Griechehe Poseidon in Schneebergg Neustädtler Straße 5 · Telefon 03772 219199 Familienspartage vor- Sonntag bis Donnerstag* viele Hauptgerichte für , 5 0 € unbedingt 12 reservieren! *außer Feiertage auch zum mitnehmen! Öffnungszeiten: Montag - Samstag 17.30-22.30 Uhr Sonntag & Feiertag 11.30-14.30 & 17.30-22.30 Uhr Dienstag – Ruhetag – außer an Feiertagen KW 33 | Freitag, 14. August 2020 IHR FÜR AUE-SCHWARZENBERG | www.wochenendspiegel.de NEUES ZUM ALDI PREIS: ENTDECKEN SIE OBI Produkt VIELE ANGEBOTE ! IN UNSEREM MAGAZIN der Woche Akku-Saugwischer UND AUF ALDI-NORD.DE EHV weiter live im TV Regulus Aqua PowerVac Jeden Tag besonders – einfach ALDI. Auch in der kommenden Saison werden alle Spiele übertragen Top-Preis 14./15.08. 2020 99 299, UVP Leifheit Regulus Aqua PowerVac – Sie sparen 50,00 € kabelloser Akku-Saugwischer für Saugen 99 und Wischen in Einem. Art.-Nr.: 826888 0 € 249,99 statt € 299,99 UVP 249,Stück Besuchen Sie uns im Reisebüro in Aue. Bau- und Heimwerkermarkt CEV Ebel Schwarzenberg GmbH & Co. KG Roter Mühlenweg 34 • D-08340 Schwarzenberg • Telefon: 0 37 74 / 13 09 – 0 Covid-19: Acht neue Fälle im Erzgebirge Öffentliche Bekanntmachungen der Großen Kreisstadt Region. Lange war es ruhig. Doch jetzt steigt die Zahl der Aue-Bad Schlema Corona-Fälle im Erzgebirgskreis Seite 4 offensichtlich wieder an. Nach längerer Pause wurden acht neue Infektionen bekannt. Mit Stand Öffentliche Bekanntmachungen 10. August hat der Landkreis da- der Großen Kreisstadt mit insgesamt 570 Corona-Fälle Schwarzenberg verzeichnet. red Seite 6 600.000 Euro für mobile Endgeräte Zentrale Corona-Tests in Chemnitz Das TV-Team, das die Spiele für www.sportdeutschland.tv im Internet live überträgt, gilt als eines der besten in Erzgebirge. -

Or How the Ch'tis Have Conquered Digital Terrestrial Television

week 43 / 25 October 2012 CH’TIS MANIA or how The Ch’tis have conquered digital terrestrial television Germany France United States The Netherlands Sonja Zietlow and Groupe M6 Fox commissions RTL Nederland Daniel Hartwich go announces changes a third season of acquires Videostrip into the jungle in its organisation The X Factor week 43 / 25 October 2012 CH’TIS MANIA or how The Ch’tis have conquered digital terrestrial television Germany France United States The Netherlands Sonja Zietlow and Groupe M6 Fox commissions RTL Nederland Daniel Hartwich go announces changes a third season of acquires Videostrip into the jungle in its organisation The X Factor Cover Montage showing Les Cht’is débarquent à Mykonos Publisher RTL Group 45, Bd Pierre Frieden L-1543 Luxembourg Editor, Design, Production RTL Group Corporate Communications & Marketing k before y hin ou T p r in t backstage.rtlgroup.com backstage.rtlgroup.fr backstage.rtlgroup.de QUICK VIEW Sonja Zietlow and Daniel Hartwich to present Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! RTL Television p. 8 Fox orders third Reorganisation season of The X Factor FremantleMedia North in Groupe M6 Groupe M6 America p. 10 p. 9 Strengthening its position in the digital advertising markets RTL Nederland p.11 Culture shock W9 (France) p. 4 - 7 A new lab for better service Big Picture RTL Nederland p. 13 p. 12 SHORT NEWS p. 14 - 15 Reality series Les Ch’tis was launched in 2011 and duly became a smash hit in its own right. In fact, season three of the programme enabled W9 to lay claim to being France’s most popular channel among young viewers during that time slot even ahead of TF1. -

Ein Todesbote Ermittelt

Fernsehen 14 Tage TV-Programm 25.1. bis 7.2.2018 Ein Krimi von Volker Schlöndorff: „Der namenlose Tag“ am 5.2. im ZDF Ein Todesbote ermittelt Kampf ums Vaterland Electric Dreams Feature über rechtsradikale Milizen Anthologie-Serie nach den Storys von in den USA im SWR 2 Philip K. Dick bei Amazon Prime tipTV_0318_01_Titel [P]_18515232.indd 1 18.01.18 18:14 FERNSEHEN 25.1. – 7.2. SEITENBLICKE Keine Quote VOM TELEVISOR Natürlich ist das ganz doll gemein von den deutschen Zeitungsverle- gern, dass sie das öffentlich-recht- PRIME CHANNEL4/AMAZON liche Fernsehen dauernd „Staats- FOTO fernsehen“ nennen. Mit dem Staat hat der Rundfunkrat natürlich gar nix zu tun (auch wenn er haupt- sächlich aus Parteisoldaten und „gesellschaftlich relevanten Grup- pen“ besteht). Das sind alles KLEIN ZDF/CONNY Kampforte, die der Televisor aus FOTO der Ferne und eher amüsiert beob- Jakob Franck (Thomas Thieme, Foto, li.) ist der Todesengel von Erfurt achtet. Aber wenn, wie am 12. Januar das PRIMETIME-KRIMI TV-Quoten-Messsystem komplett ausfällt und die Reaktionen aller Sender – öffentlich-rechtlicher und kommerzieller – darin besteht, be- Schlöndorfs Rache treten in die Luft zu gucken, dann ist das schon sehr witzig. Denn Der Kinoregisseur Volker Schlöndorff kehrt ins Fernsehen zurück egal ob nun werbe- oder rundfunk- steuerfinanziert, die Quote ist r ist der Todesbote einer gepegten könne „Ich war mir nicht sicher, ob genug schließlich der Lebensschlauch, an E Kleinstadt. Seit Jahren überbringt Spannung aukommen kann. Genau ge- dem angeblich alle hängen. Sie ist Kriminalkommissar Jakob Franck den nommen passiert ja nichts, was einen der Grund für das miese Programm Angehörigen der Opfer von Verbrechen klassischen Krimi ausmacht.“ von Sat.1Pro7RTLKabel1. -

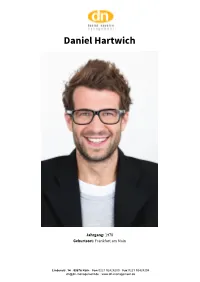

Daniel Hartwich

Daniel Hartwich Jahrgang: 1978 Geburtsort: Frankfurt am Main Lindenstr. 14 • 50676 Köln • Fon 0221 92428200 • Fax 0221 92428204 [email protected] • www.dn-management.de TV 2020 Let's Dance / RTL Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL 2019 Let's Dance- Die große Profi- Challenge / RTL Let's Dance / RTL Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! / RTL 2018 Das Supertalent / RTL Let's Dance / RTL Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL 2017 Das Supertalent / RTL Keep It in the Family / RTL Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank / RTL Meet the Parents / RTL Let's Dance / RTL It takes 2 / RTL Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL 2016 Das Supertalent / RTL Sing / Animationsfilm Synchronsprecher - Koala Buster Moon Crash Test Promis / RTL Let's Dance / RTL Lindenstr. 14 • 50676 Köln • Fon 0221 92428200 • Fax 0221 92428204 [email protected] • www.dn-management.de Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL 2015 Das Supertalent / RTL Stepping Out / RTL Hartwichs 100! Daniel testet die Deutschen / RTL Ich bin ein Star - Holt mich wieder rein! / RTL Let´s Dance / RTL Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL 2014 Let´s Dance / RTL Das Supertalent / RTL Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL Comedy Grand Prix / RTL 2013 Let´s Dance, Let´s Christmas / RTL Das Supertalent / RTL Familien Duell Prominenten-Special / RTL Let´s Dance / RTL Cash Crash / RTL Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL Comedy Grand Prix / RTL 2012 Total Blackout / RTL Das Supertalent / RTL Let`s Dance / RTL Lindenstr.