66Ein Kampfflugzeug Für Die Schweiz

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

84 003 Dfie Broschuere Patro

2021 1 VORWORT Geschätzte Leserinnen und Leser, liebe Freunde der Patrouille Suisse Anfang 2020 überraschte das neue Coronavirus die Welt und entwickelte sich zu einer globalen Pandemie. Wir alle mussten unser persönliches Verhalten anpassen und unsere Aktivitäten wie auch das gesellschaftliche Leben massiv einschränken. Nun stehen wir aufgrund der verschiede- nen Mutationen des Virus vor einer 3. Welle und wissen nicht, wie der Frühling wird – bis dann endlich dank einem ausreichenden Impfschutz die weitere Verbreitung des Virus eingedämmt wer- den kann. Wir starten daher mit grosser Unsicherheit in die Vorführsaison 2021. Im letzten Herbst konnten wir das Referendum über die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges nur äusserst knapp für uns entscheiden. Damit ist jedoch ein wesentlicher Schritt zur Erneuerung der Mittel der Luftwaffe getan. Ich danke der Schweizer Bevölkerung für diese wichtige Unterstützung! Vor den Sommerferien dürfen wir den Typenentscheid durch den Bundesrat erwarten. Wir sind alle sehr gespannt! Noch fliegt aber der über 40-jährige F-5 Tiger in rot-weisser Bemalung, sinnbildlich für die Schweiz und deren Werte. Ich hoffe, dass die Piloten der Patrouille Suisse diesen Sommer wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Können an Anlässen und Airshows im In- und Ausland begeistern dürfen. Dem Leader, Hauptmann Michael Duft alias «Püpi», und seinen Bambini, unter der Führung des Kommandanten Oberstleutnant Nils «Jamie» Hämmerli, wünsche ich an dieser Stelle bereits jetzt viel Erfolg! Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, wünsche ich gute Gesundheit und viel Freude an den traumhaften und unvergesslichen Flugvorführungen der Patrouille Suisse! Divisionär Bernhard Müller Kommandant Schweizer Luftwaffe AVANT-PROPOS Chères lectrices, chers lecteurs, chères amies et chers amis de la Patrouille Suisse, Début 2020, le nouveau coronavirus déclenchait une pandémie qui allait prendre le monde au dépourvu. -

Deutschland – Österreich – Schweiz

Band 7 / 2020 Band 7 / 2020 Deutschland, Österreich und die Schweiz – das sind vor allem drei Staaten im westlichen Mitteleuropa mit drei unterschied- lichen Sicherheits- und Verteidigungskonzeptionen. Diese Projektpublikation setzt sich zum Ziel, einerseits die sicher- heitspolitischen und militärpolitischen Ausrichtungen der drei Länder vorzustellen und zu analysieren, andererseits in die- Deutschland – Österreich – Schweiz sem Zusammenhang auch die Möglichkeiten umfassender Kooperationen der drei Länder und zwischen diesen Ländern innerhalb internationaler Organisationen, regionaler Projekte Sicherheitspolitische Zielsetzungen – der Zusammenarbeit und auch bilateraler Projekte aufzuzei- militärpolitische Ausrichtungen gen und zu erörtern. Diese Studie stellt somit nicht nur einen Überblick über die sicherheits- und verteidigungspolitischen Ambitionen der drei Staaten dar, sondern verdeutlicht in Zeiten zunehmender militärischer Kooperationen in Euro- pa auch den relevanten Stellenwert gemeinsamer Projekte, Übungen und Einsätze vor allem mit dem Ziel, gemeinsame Bedrohungen auch gemeinsam bewältigen zu können. Deutschland – Österreich – Schweiz – Österreich Deutschland ISBN: 978-3-903121-79-9 Gunther Hauser (Hrsg.) 7/20 Schriftenreihe der Hauser (Hrsg.) Landesverteidigungsakademie Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Gunther Hauser (Hrsg.) Deutschland – Österreich – Schweiz Sicherheitspolitische Zielsetzungen – militärpolitische Ausrichtungen 7/2020 Wien, November 2020 Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller: Republik -

Weltpremiere in St. Moritz Swiss Undpatrouille Suisse Anderski-WM a Cwie Utar-Aai R /Äz21 CHF8.20 / Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr

Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 3/März 2017 CHF 8.20 / € 7.50 Swiss und Patrouille Suisse an der Ski-WM Weltpremiere in St. Moritz 03 Civil Aviation Report Military Aviation Flughafen-COO Stefan Fliegende Exoten Kenia: F-5 haben Conrad im Interview auf Stipvisite bald ausgedient 9 770010 011006 50% Rabatt Jeder Kalender CHF 19.90 CHF 19.90 Kalender Jeder oder per Fax: 0318197160 oder perFax: 0318180127 oder telefonisch: [email protected] oder perE-Mail: www.cockpit.aero unter Bestellen Sieonline: statt CHF 39.80 zzgl. Versand CHF39.80zzgl. statt statt CHF39.80zz statt Jordi AG –dasMedienhaus AG Jordi J e d er K al en gl d . Versan er edition 52 4 3 2 1 18 1920212223 11 1213141516 25 26 27282930 Bestst of 4 56789 1 2 31 24 17 10 3 220017010 d Typ | Bildbeschrieb kurz | Foto: Vorname Name Spezialpreis SpezialpreisSpezi Cockpit-Kalender 60% Rabatt Ab 3Kalendern statt CHF 35.– pro Stück, zzgl. Versand Stück, zzgl. CHF35.– pro statt KalenderK i edition 52 4 3 2 1 18 1920212223 11 1213141516 25 26 27282930 4 56789 edition al 1 2 alpreis 31 24 17 10 3 2201017 CHF 13.90 CHF 13.90 201202010 7 Typ | Bildbeschrieb kurz | Foto: Vorname Name Airliner ld en Sehen SiealleKalenderbilder d er unter cockpit.aero 20 2017 2017 2017 1 edition 52 edition 4 3 2 1 11 1213141516 18 1920212223 25 26 27282930 4 56789 7 1 2 31 24 17 10 3 2201720 2020117 Typ | Bildbeschrieb kurz | Foto: Vorname Name Typ | Bildbeschrieb kurz | Foto: Vorname Name Oldtimeerr Cockpit 03 2017 Editorial 3 Foto: Joël Bessard Foto: Take your seats Liebe Leserinnen und Leser ach 65 Jahren endet eine Epoche: Die Base aérienne 14 ist dem Schweizer Fernsehen äusserte. -

Magazin 2015 I Air Force Center Dübendorf ABB

magazin 2015 I air force center dübendorf ABB. GERINGFÜGIG GRÖSSER ALS DAS ORIGINAL. MIT VIEL NEUEM IN DIE ZUKUNFT Und kräftig angepackt haben in den derum unfallfrei, da gebührt allen ein letzten Monaten alle unsere Mitar- riesiges Lob! Es ist überhaupt nicht beiterinnen und Mitarbeiter, ob eh- selbstverständlich, dass ein Betrieb mit renamtlich oder angestellt! überwiegend ehrenamtlichen Leuten so einwandfrei funktioniert und ich bin Vor allem diejenigen, welche durch sehr dankbar, dass auch dieses Flugjahr Entstehung der Museumswelt 2015 ohne grössere Vorkommnisse «über in ihrer normalen Arbeit beeinträchtigt die Bühne» gegangen ist. Die unzähli- waren, verdienen ein grosses Lob für gen Vorschriften und Einschränkungen ihre Flexibilität, es war keine einfache machen einen korrekten Flugbetrieb Zeit, aber der tolle Einsatz aller hat sich nicht gerade unkomplizierter, umso gelohnt! Die Museumsausstellung hat schöner ist es, wenn es trotzdem ge- ein völlig neues Gesicht erhalten, ich lingt. Als Novum wird im 2015 der freue mich jetzt schon auf die erstaun- Flugbetrieb hauptsächlich im «Vereins- ten Gesichter anlässlich der Generalver- modus» abgehalten. Was heisst das sammlung am 18. April 2015, wo die konkret? Unseren Passagieren wird die Neuigkeiten besichtigt werden können. Aufgabe unseres Vereins der Freunde Ein riesiges Merci an alle, die massgeb- Schon Johann Wolfgang der Schweizerischen Luftwaffe näher lich an den unzähligen Arbeiten betei- von Goethe hat gewusst: erklärt. Die meisten Leute wissen ligt waren, ohne diesen grossen Einsatz nicht, dass er die Trägerschaft von JU- wäre die Museumswelt 2015 nur ein AIR bildet und somit erst die Flüge er- Traum geblieben. Und natürlich gebührt Der eine wartet, möglicht. Jeder Passagier wird Mitglied auch unseren grosszügigen Spendern des Vereins und nimmt nach dem Flug ein riesiger Dank, es versteht sich von dass die Zeit automatisch an den Vereinsaktivitäten selbst, dass ohne sie die finanziellen teil. -

Armaments Strategy

Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport DDPS [Enter here] ARMAMENTS STRATEGY dated January 1, 2020 CONTENTS 1 INTRODUCTION 3 2 STRATEGIC GOALS AND AREAS OF ACTIVITY 4 2.1 PRINCIPLES OF PROCUREMENT 4 2.2 COOPERATION WITH THE PRIVATE SECTOR 5 2.3 SECURITY-RELEVANT TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL BASE (STIB) 6 2.3.1 DOMESTIC PROCUREMENTS 7 2.3.2 APPLICATION-ORIENTED RESERACH / INNOVATION SUPPORT 8 2.3.3 INFORMATION EXCHANGE WITH INDUSTRY 9 2.3.4 EXPORT CONTROL POLICY 10 2.4 INTERNATIONAL COOPERATIONS 10 2.5 OFFSET 11 2.6 COMMUNICATION 12 3 STRATEGIC GOALS OF THE FEDERAL COUNCIL FOR RUAG MRO SWITZERLAND 12 4 FINAL PROVISIONS 12 Armaments Strategy Page 2/13 1 INTRODUCTION The armaments strategy is based on the Federal Council's principles for the armaments policy of the DDPS of October 24, 2018. The armaments policy is an element of Switzerland’s security policy. The armaments policy focuses both on the needs of the Armed Forces and other state security institutions according to critical expertise, security-relevant core technologies, technologically complex systems as well as goods, buildings and services and on the guarantee of industrial key capabilities and capacities for ensuring reliable operation and the deployment and sustainability of established army systems. The armaments policy ensures that the Armed Forces and other federal state security institutions will be supplied in good time, and in accordance with economic principles and in a transparent manner, with the necessary equipment and armaments as well as the required services. Among other things, this requires the availability of defined core technologies and the maintenance of corresponding industrial capacities in Switzerland.1 The armaments strategy defines how the Federal Council’s principles for the DDPS’ armaments policy will be implemented and the needs and requirements of the Armed Forces and other federal state security institutions will be met. -

Annual Report 2018 Eidgenössische Finanzkontrolle Contrôle Fédéral Des Finances Controllo Federale Delle Finanze Swiss Federal Audit Office

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE 2018 ANNUAL REPORT BERN | MAY 2019 SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE Monbijoustrasse 45 3003 Bern – Switzerland T. +41 58 463 11 11 F. +41 58 453 11 00 [email protected] twitter @EFK_CDF_SFAO WWW.SFAO.ADMIN.CH DIRECTOR’S FOREWORD FROM WHISTLEBLOWING TO PARTICIPATORY AUDITING In 2008, federal employees were not form www.whistleblowing.admin.ch. It is legally required to report the felonies now the IT system that ensures the an- they encountered to the courts. The onymous processing of reports. These experts of GRECO, a Council of Europe reports come from federal employees, anti-corruption body, pointed out this but also from third parties who have wit- shortcoming at that time in their evalu- nessed irregularities. ation report on Switzerland. For the SFAO, processing this infor- To remedy this shortcoming, the Federal mation is not simple. It is necessary to Office of Justice, in close cooperation sift through the information and critic- with the Federal Office of Personnel and ally verify onsite whether it is plausible. the Swiss Federal Audit Office (SFAO), Some reports may actually be intended introduced on 1 January 2011 the new to harm someone. It is then necessary Article 22a of the Federal Personnel to identify the appropriate time to initiate Act and the obligation to report felonies possible criminal proceedings and avoid and misdemeanours prosecuted ex of- obstructing them by alerting the perpe- ficio. This is when whistleblowing was trators of an offence. In any case, noth- launched at the federal administrative ing that could put the whistleblower in level. -

Cockpit November 2016 Als PDF Herunterladen

Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 11/November 2016 CHF 8.20 / € 5.50 Junkers F13 Rückkehr einer Legende 11 Military Aviation Civil Aviation Report Schweizer Luftwaffe Grosse Pläne der Buschpilot in in Albacete Cathay Pacific Surinam 9 770010 011006 201520142013 Cockpit 11 2016 Editorial 3 Foto: Sven Zimmermann Sven Foto: Take your seats Liebe Leserinnen und Leser igentlich wäre in dieser Ausgabe ein grösserer Beitrag zum luftfahrt in der Vergangenheit gegeben und solche werden auch traditionellen, bei Aviatikfreunden sehr beliebten Flieger- in Zukunft nicht zu vermeiden sein. Sie sind Teil des Pilotenberufs. Eschiessen auf der Axalp geplant gewesen. Doch es kam an- Anderes Thema. Die asiatischen Flugrouten werden immer begehr- ders. Nach zwei Unfällen mit drei Todesopfern innert vier Wochen ter. Dies hat nicht zuletzt mit den sehr tiefen Flugpreisen zu tun. hat Bundesrat und Verteidigungsminister Guy Parmelin den tra- Der Konkurrenzdruck wird immer grösser, wie Countrymanager ditionellen Anlass, wohl aus Pietätsgrün- Switzerland Brian Tsoi von der Cathay Pacific im Monatsinterview den, abgesagt. Wir verzichten deshalb (Seiten 18 bis 19) einräumt. Für einmal profitieren in erster Linie auch auf die Publikation von Trainings- die Passagiere, die sich bei entsprechender Flexibilität das eine oder bildern. Unserem Fotografen ist daf¨ür andere Schnäppchen sichern können. ein wunderbarer, etwas ungewöhnlicher Profitieren kann auch die einheimische Bevölkerung in Surinam. Schnappschuss eines Nachteinsatzes aus Nicht von tiefen Flugpreisen, sondern von Buschpilot Alex Huber. Meiringen (Bild oben) gelungen. Es zeugt Der Schweizer fliegt im zentralamerikanischen Staat viele Missio- davon, dass die Luftwaffe trotz der bedau- nen, darunter auch Transportflüge für die einheimische Bevölke- erlichen Unfallserie ihren Auftrag nach rung. -

Volksfest Im Haslital

Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 08/August 2016 CHF 8.20 / € 5.50 75 Jahre Militärflugplatz Meiringen Volksfest im Haslital 08 Military Aviation Civil Aviation Young Generation Gigantisches Catering: Viel Qualität Mit Sphair nach Nato-Tiger Meet für wenig Geld Châteauroux 9 770010 011006 Weitere Informationen: finanzierung.sphair.ch Dem Berufstraum einen schönen Batzen näher Seit Anfang 2016 erhalten angehende Airlinepiloten und -pilotinnen während ihrer Ausbildung finanzielle Unterstützung des Bundes. Kandidaten und Kandidatinnen mit einer Empfehlung von SPHAIR werden bei der Vergabe der Finanzhilfe bevorzugt. Cockpit 08 2016 Editorial 3 Foto: Joël Bessard Foto: Take your seats Liebe Leserinnen und Leser ange hats gedauert, immer wieder drohte das Projekt zu schei- und auch in ökonomischer Hinsicht überzeugen, dürften neben tern. Nun schreibt die Swiss doch noch Luftfahrtgeschichte. Air Baltic, Delta und Air Canada bald neue Interessenten auf den LMit der Inbetriebnahme der ersten CS100 von Bombardier (im Plan treten. Begeistert ist jedenfalls die Swiss-Belegschaft: Das neue Bild) spielt Swiss in einer neuen Liga. Das Flugzeug sei so etwas wie ein Motivationskatalysator, ist immer von Grund auf neu entwickelte Flugzeug wieder zu hören. der CSeries soll in punkto Kerosinver- Im Mittelpunkt des aviatischen Interesses stand im Juni aber auch brauch, Stickstoffausstoss und Passagier- der Militärflugplatz Meiringen, dessen 75. Geburtstag mit einem komfort neue Massstäbe in der Zivilluft- rauschenden Fest gefeiert wurde. Auch wenn das Wetter nicht mit- fahrt setzen (Beitrag auf den Seiten 13 bis spielte, strömten über 30 000 Flugzeugenthusiasten ins Haslital. 15 und 17). Ein Quantensprung. Weshalb sich die Reise ins Berner Oberland gelohnt hat, lesen Sie Als Launching Carrier wird die Swiss im Bericht auf den Seiten 28 bis 31. -

Die Luftverteidigung Und Das Neue Kampfflugzeug

Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 1/Januar 2018 CHF 8.50 / € 8.00 Beitragsserie NKF Die Luftverteidigung und das neue Kampfflugzeug 01 Military Aviation Civil Aviation Report Lenkwaffen Steilanflug auf Batteriebetrieben im Visier London City in die Lüfte 9 770010 011006 Pfaffnau Balzers Bern-Belp Wir sind Ihr kompetenter Partner für: Gruyères • Privatpilotenausbildung (PPL) • Berufspilotenausbildung (CPL) Gordola • Gebirgsausbildung (MOU) • Fluglehrerausbildung (FI) É0CEJVàWICWUDKNFWPI 0+6 É6[RG4CVKPI 64 H¯T%CDTK)*%QNKDTK Unsere Flugschulbasen Bern-Belp: 6 Pfaffnau: 6 Gordola: 6 *'EWTGWKN¿YGKVGTG6[RGPCWH#PHTCIG DGTPDGNR"UYKUUJGNKEQRVGTEJ RHCHHPCW"UYKUUJGNKEQRVGTEJ VKEKPQ"UYKUUJGNKEQRVGTEJ É-QPXGTVKGTWPIXQPHTGOFGP.K\GP\GP (## Gruyères: 6 Balzers: 6 É#62. * #WUDKNFWPIOKV+44CVKPI ITW[GTGU"UYKUUJGNKEQRVGTEJ DCN\GTU"UYKUUJGNKEQRVGTEJ swisshelicopter.ch Airbus A320 Flugsimulator zu verkaufen. Für zu Hause als Hobby oder als Business- Fachmagazine konzept für Flugsimulator-Erleb nisse mit geniessen Vertrauen. nachweisbar realisierbarem Umsatzpotenzial von über CHF 150 000 p.a. Preis VB CHF 85 000, bei Ihnen installiert. Ihr Inserat auch. Besichtigung möglich. Beratung: Email: [email protected] Rolf René Veil +41 56 460 77 20 [email protected] DIE FLUGSHOW-EVENTS 2018 DER SPITZENKLASSE! Wir bringen sie zu den grössten und spektakulärsten Flugshows, Flugzeugmuseen und Flugzeugwerk-Besichtigungen der Welt. Q Singapur Airshow, mit Fr. 3960.– Q Kombination Air Tattoo Kuala Lumpur und Bangkok und Flying Legends Fr. 1670.– 6.–17. Februar 2018 England, 12./13.–16. Juli 2018 QMarrakech Airshow, mit Q Flying Legends Duxford Casablanca und Sahara Fr. 1660.– England, 13.–16. Juli 2018 Fr. 1340.– Marokko, 23.–30. April 2018 Q Deblin und Radom Airshow Q Flugzeugwerke Hamburg Polen, 22.–27. August 2018 Fr. -

IGOL-Airmails.Pdf

Newsletter 02 / 2016 der Interessengemeinschaft Ostschweizer Luftfahrt Aufruf an die Mitglieder: Bitte Ihre E-Mail-Adresse mitteilen an [email protected] Swiss B 777, Foto: Dani Ritter Editorial Liebe Mitglieder, geschätzte Den Terminkalender werden wir wie gewohnt auf «Aero Friedrichshafen» erneut auf eindrückliche Leserinnen und Leser unserer Webseite www.igol.aero publizieren. Weise, wozu Ingenieure und Betriebe in der Lage Gleich zu Beginn möchte ich Sie sind. So eröffnet das Aufkommen der Drohnen zusammen mit den Vorstandskol- Die Luftfahrt fasziniert nach wie vor, sieht sich bis dato unbekannte neue Einsatzgebiete, birgt legen recht herzlich zur 31. Or- aber zunehmend und leider verstärkt einem aber auch Sicherheitsgefahren in sich, die es dentlichen Vereinsversammlung Gegenwind ausgesetzt. So werden die SIL- in Zukunft vermehrt zu beachten gilt. Hier sind der IGOL einladen. Diese findet am Objektblätter (Sachplan Infrastruktur Luftfahrt) Nutzer und Hersteller gleichermassen gefordert. 04. Juni 2016 bei der Swiss Heli- sowie die Thesen für eine neue Luftfahrtpolitik copter AG, auch bekannt unter die Nutzer des Luftraumes zunehmend beein- Die langen Winterabende machen nun dem Früh- dem Namen «Heli Balzers» in Bal- flussen und die Bürger auch auf dem politischen ling und Sommer Platz. Warum nicht einmal zers, Fürstentum Liechtenstein, Parkett fordern. Die Vernehmlassung zum luft- einen Flugplatz in der Nähe besuchen und den statt und wird Ihnen im Anschluss an den offizi- fahrtpolitischen Bericht, an der auch die IGOL Flugbetrieb beobachten? Geniessen Sie einige ellen Teil einen interessanten Einblick in ein Heli- teilnahm, brachte neue Ideen, aber auch weitere faszinierende Momente oder tauschen Sie sich kopter Transport- und Schulungsunternehmen Hürden zum Vorschein. -

Helicopter Military Aviation Civil Aviation

CHF 7.60 / 5.20 Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 9/September 2010 Civil Aviation Helvetic im Aufbruch Nr. 9/September 2010 Nr. Military Aviation ELITE – Fairford – Farnborough – Garuda Helicopter Generalüberholung R44 – Bell 429 – Mountain Flyers – Aerolite – Polizeihubschrauber- staffel Bayern – Im Heli nach Namibia Jetzt jedenWettbewerb! Monat: Spitzentechnologie und Arbeitsplätze für die Schweiz Die vier wichtigsten westeuropäischen Industrieländer haben den Eurofighter entwickelt. Das modernste und beste Flugzeug ist in sechs Staaten im Einsatz und wurde bereits über 700 Mal bestellt. Der Schweiz offerieren Deutschland, Grossbritannien, Spanien und Italien einen gigantischen Technologietransfer: High-Tech über die nächsten Jahrzehnte, die hochqualifizierte Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen schafft – auch ausserhalb der Aviatik und in Zusammenarbeit mit Universitäten. Von diesem Austausch profitieren hunderte Firmen in der ganzen Schweiz nachhaltig. Er verschafft tausenden Menschen Arbeit und sichert so Steuereinnahmen. Die Beschaffung des Eurofighters bringt langfristig mehr Geld, als sie jetzt kostet: Sie rentiert. Eurofighter – Die beste Perspektive für die Schweiz www.eurofighter.ch Spitzentechnologie und Arbeitsplätze für die Schweiz Die vier wichtigsten westeuropäischen Industrieländer haben den Eurofighter entwickelt. Das modernste und beste Flugzeug ist in sechs Staaten im Einsatz und wurde bereits über 700 Mal Military Aviation bestellt. Der Schweiz offerieren Deutschland, Grossbritannien, Spanien und Italien einen gigantischen ▲ Air Tatoo 2010: Showtime in Fairford 6 Technologietransfer: High-Tech über die nächsten Jahrzehnte, die hochqualifizierte Arbeitsplätze in ▲ Garuda IV – Besuch aus Asien 8 Zukunftsbranchen schafft – auch ausserhalb der Aviatik und in Zusammenarbeit mit Universitäten. Inhalt ▲ Von diesem Austausch profitieren hunderte Firmen in der ganzen Schweiz nachhaltig. Er verschafft Herausgeber, Inserate, ELITE 2010 – Die Polen sind da 9 Abonnemente, Cockpit September 2010 ▲ tausenden Menschen Arbeit und sichert so Steuereinnahmen. -

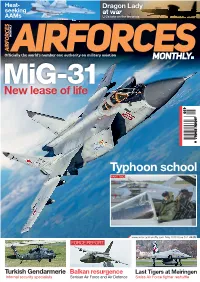

Typhoon School PART TWO

Heat- Dragon Lady seeking at war AAMs U-2s take on the terrorists ly Month Airforces Offi ciallyAirforces the world’s number one authority on military aviation Monthly MiG-31 New lease of life Typhoon school PART TWO www.airforcesmonthly.com May 2018 Issue 362 £4.95 FORCE REPORT Turkish Gendarmerie Balkan resurgence Last Tigers at Meiringen Internal security specialists Serbian Air Force and Air Defence Swiss Air Force ghter reshuf e Swiss air defenders Last WEF at MeiringenThis year was the final chance for Meiringen to play a part in the protection of airspace during the World Economic Forum at Davos, as Joris van Boven and Alex van Noye describe. very year, one Swiss air base hosts F-5Es participated in QRA duties increased quick reaction alert (QRA) during previous WEFs, but this year E activities during the World Economic the Tiger IIs returned to Meiringen Forum (WEF) held at Davos. Responsibility for training only. The two F-5Es for the task rotates on an annual basis and for – including J-3081 in Patrouille Suisse colours – arrived at the base this year’s event, which took place between during the WEF and took part in an January 22 and 27, combat air patrol (CAP) exercise the following week. missions were flown from Meiringen in the mountains of the Bern canton. Each hour, two fighters – usually F/A‑18C Hornets – maintained surveillance over Davos in eastern Switzerland, armed with live air- to-air weapons. From next year, all Davos QRA sorties will be flown from Payerne. Budget limitations mean that the peacetime Swiss Air Force is not currently on 24-hour air surveillance standby.