Vollständige Sammlungsbewertung Als

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Art of Society, 1900-1945: the Nationalgalerie Collection 1 / 23 1

The Art of Society, 1900-1945: The Nationalgalerie Collection 1 / 23 1. Tarsila do Amaral Long-term loan from the Fundação José Distance, 1928 e Paulina Nemirovsky to the Pinacoteca Oil on canvas do Estado de São Paulo 65 × 74.5 cm 2. Alexander Archipenko Staatliche Museen zu Berlin, Flat Torso, 1914 (cast, late 1950s) Nationalgalerie Bronze Acquired in 1965 from the Galerie 48 x 10,5 x 10,5 cm (base included) Grosshennig, Düsseldorf, by the Land Berlin for the Galerie des 20. Jahrhunderts, Berlin (West) 3. Alexander Archipenko Staatliche Museen zu Berlin, Woman Standing, 1921 Nationalgalerie Bronze Acquired in 1977 from the 67,5 x 14,5 x 15 cm Handelsorganisation (HO) Cottbusser Börse, Cottbus, for the Nationalgalerie, Berlin (East) 4. Hans Arp Staatliche Museen zu Berlin, Constellation (Shellhead and Tie), Nationalgalerie 1928 Gift from the Ulla and Heiner Pietzsch Wood, 25,1 x 33,9 x 6 cm Collection to the Land Berlin, 2010 5. Hans Arp Staatliche Museen zu Berlin, Sitting, 1937 Nationalgalerie Limestone Gift from the Ulla and Heiner Pietzsch 29,5 x 44,5 x 18 cm Collection to the Land Berlin, 2010 6. Hans Arp Staatliche Museen zu Berlin, Concrete Relief, 1916/1923 Nationalgalerie Wood Acquired in 1979 from the estate of 21,4 x 27,7 x 7 cm Hannah Höch, Berlin, by the Freunde der Nationalgalerie for the Nationalgalerie, Berlin (West) 7. Hans Arp Staatliche Museen zu Berlin, Concretes Relief, 1916/1917 Nationalgalerie Wood Acquired in 1979 from the estate of 41,2 x 60,6 x 12 cm Hannah Höch, Berlin, by the Freunde der Nationalgalerie for the Nationalgalerie, Berlin (West) 8. -

Blick Ins Buch

Andreas Metz Vom Verschwinden und Wiederfinden der DDR Of the disappearance and rediscovery of the GDR Andreas Metz, geboren 1970 in Frankfurt am Main, studierte Osteu- ropäische Geschichte und Volkswirtschaft in Mainz, Glasgow und Riga und arbeitete als Redakteur für Tageszeitungen in Mainz und Wiesbaden. Von 2002 bis 2004 unterrichtete er im Auftrag der Robert Bosch Stiftung Deutsch, Geschichte und Journalismus an Universitäten in Russland und Polen und wurde Mitgründer des Korrespondentennetzes „n-ost“. 2008 übernahm er die Leitung der Abteilung Presse und Kommunikation des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Seine Fotografien und Reportagen erschienen in verschiedenen deutschsprachigen Medien, unter anderem in der FAZ, der Welt, der Rheinischen Post, der Freien Presse und der Basler Zeitung. Zudem war er als Autor und Fotograf an historischen Buch- projekten und Reiseführern beteiligt. Andreas Metz, born 1970 in Frankfurt am Main, studied Eastern European history and Economics in Mainz, Glasgow and Riga and worked as an editor for daily newspapers in Mainz and Wiesbaden. From 2002 to 2004, he taught German, history and journalism at universities in Russia and Poland on behalf of the Robert Bosch Stiftung and co-founded the “n-ost” network of correspondents. In 2008, he became head of the Press and Communication Depart- ment of the Committee on Eastern European Economic Relations. His photographs and reports appeared in various German-language media, including the FAZ, the Welt, the Rheinische Post, the Freie Presse and the Basler Zeitung. He has also been involved as an author and photographer in historical book projects and travel guides. Foto: Maja Metz Maja Foto: Kontakt: www.ost-places.de Sämtliche Inhalte dieser Leseprobe sind urheberrechtlich geschützt. -

Der Rote Gott Stalin Und Die Deutschen Mit Freundlicher Unterstützung Des Fördervereins Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Der Rote Gott Stalin Und Die Deutschen

DER ROTE GOTT Stalin und die Deutschen Mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen DER ROTE GOTT Stalin und die Deutschen Katalog zur Sonderausstellung Herausgegeben von Andreas Engwert und Hubertus Knabe für die Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Stalin-Bilder vor 1945 Stalinismus in Deutschland 6 13 55 Vorwort Stalin und die Stalins Deutschland – Hubertus Knabe Kommunistische Partei die Durchsetzung der Deutschlands in der kommunistischen Diktatur Weimarer Republik in der Sowjetischen Bernhard H. Bayerlein Besatzungszone Stefan Donth 25 Das Bild Stalins 72 und der Sowjetunion im Opfer stalinistischer nationalsozialistischen Parteisäuberungen in Deutschland Hohenschönhausen Jan C. Behrends 75 34 Repression als Instrument Der Hitler-Stalin-Pakt stalinistischer Herrschaft in Ostdeutschland 37 Matthias Uhl Deutsche Genossen im Mahlstrom der „Großen 84 Säuberung“ 1936 bis 1938 Der Fall Robert Bialek Peter Erler 50 Die Stalinorgel Stalin-Kult in der DDR Entstalinisierung Anhang 89 161 174 Die Erfinder und Träger Stalins langer Schatten Autorenbiografien des Stalin-Kultes in der SBZ Hubertus Knabe und der frühen DDR Danksagung Jan C. Behrends 170 Ein fataler Druckfehler – Leih- und Lizenzgeber 98 der Fall Tribüne Musterstücke des 175 Sozialismus – Geschenke Literaturempfehlung zu Stalins 70. Geburtstag 176 100 Bildnachweis Die Stalin-Note Impressum 103 Deutschlands bester Freund – Stalin und die deutschen Intellektuellen Gerd Koenen 109 Ein neuer Städtebau zur Legitimation der DDR: Der zentrale Platz in Berlin Jörn Düwel 126 Die Stalin-Pavillons – Kapellen der Deutsch- Sowjetischen Freundschaft 129 Ikonografie des Stalin-Kultes in der DDR Andreas Engwert Hubertus Knabe Vorwort Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili – kaum ein anderer ausländischer Politiker des 20. Jahrhunderts hat so nachhaltigen Einfluss auf Deutschland ausgeübt wie der georgische Politiker, der unter dem Kampfnamen Stalin (der Stählerne) fast 30 Jahre an der Spitze der Sowjetunion stand. -

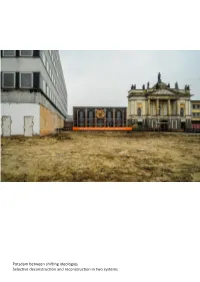

Potsdam Between Shifting Ideologies Selective Deconstruction And

Potsdam between shifting ideologies Selective deconstruction and reconstruction in two systems Architectural History Thesis TU Delft AR2A011 2020 / 2021 Q3 Frederic Hormesch 5147298 Cover: [Computer centre on the left, Marstall on the right, the Chapel of Reconciliation in the centre. Here the Garnisonkirche is being reconstructed]. (2016). https://digitalcosmonaut.com/wp-content/uploads/2016/02/rechenzentrum-potsdam-germany-deutschland-ddr-garnisonskirche-baustelle-903x600.jpg Contents 04 1. Introduction 05 2. Political background and architectural conception of the GDR 2.1 Formation and fall of the GDR 2.2 Historiography and self-conception of the GDR 2.3 Architecture in the GDR: Between expression and fundamental needs 09 3. Urbicide and its consequences in former GDR territories 3.1 Urbicide in the GDR 3.2 Urbicide since the reunification 11 4. Potsdam between heritage and reorientation 4.1 Potsdam’s feudal heritage 4.2 Potsdam in the context of the GDR 4.3 Rebuilding gets started 4.4 New problems and political redirection 4.5 The reunification and the revival of opulence 16 5. Potsdam Alter Markt and Garnisonkirche – reflecting shifting ideologies 5.1 Stadtschloss during the GDR 5.2 Reconstruction of the Stadtschloss 5.3 Garnisonkirche during the GDR 5.4 Reconstruction of the Garnisonkirche 24 6. Conclusion 26 References 28 llustrations 1. Introduction This paper examines how the political and ideological background of the German Democratic Republic (GDR) influenced architecture and urban planning, as well as the upswing of selective reconstruction and demolition in the former GDR following the German reunification. The thesis departs from the hypothesis that the frequent change of political and economic systems in post-war Germany was accompanied by an urbicide of architectural heritage and the selective use of historical legacy to satisfy their ideological demands. -

Tag Des Offenen Denkmals in Berlin

Tag des offenen Denkmals „Entdecken, was uns verbindet“ 8. und 9. September 2018 in Berlin Grußwort Tag des offenen Denkmals im Zeichen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 Der Tag des offenen Denkmals am 8. und 9. September 2018 steht bundesweit unter dem Schwerpunktthema „Entdecken, was uns verbindet“. Anlass ist das Europäische Kulturerbe- jahr mit seinem Motto „Sharing Heritage“ („Erbe teilen“), das die Europäische Kommission für 2018 ins Leben gerufen hat. Das Europäische Kulturerbejahr lebt von der Überzeugung, dass „Europa“ nicht etwas Fernes, Abgehobenes ist, sondern dass auch unsere Denkmale vor Ort viel „Europa“ repräsentieren und ohne Einflüsse aus den unterschied- lichsten Quellen nicht so aussähen, wie wir sie kennen. „Sharing Heritage“ meint auch, dass wir das gemeinsame kulturelle Erbe erkennen und wert- schätzen. Für Berlin trifft dies in besonderem Maße zu. Unsere Bau-, Boden- und Gartendenkmale sind geradezu ein Speicher für Kultur, Geschichte und Kulturgeschichte aus ganz Europa. Von hier aus gehen Verbindungen und Bezüge in alle Himmelsrichtungen. Der Tag des offenen Denkmals als Teil der European Heritage Days ist dem Europa-Gedanken von Anfang an verbunden. In diesem Jahr eignet er sich 62) jedoch besonders, grenzüberschreitende kulturelle Wechselwirkungen kon- kret und plastisch zu machen, denen Berlin seinen speziellen weltoffenen Charakter verdankt. Das Europäische Kulturerbejahr kommt zur rechten Zeit; es stellt auch eine Antwort auf die zunehmenden Tendenzen zur nationalen Abschottung auf unserem Kontinent dar. Der Tag des offenen Denkmals kann dazu beitragen, die europäische Idee und unsere vielfältige kulturelle Identität wieder konkret und attraktiv zu machen. Mein herzlicher Dank gilt daher den vielen Veran- staltern, die mit ihrem Einsatz am Denkmalwochenende zum gemeinsamen kulturellen Erbe einen besonderen „Pulse of Europe“ ermöglichen. -

Bibliografie Zu Kunst Und Architektur in Der DDR Mit Dem Schwerpunkt Baubezogene Kunst Und Kunst Im Öffentlichen Raum

Bibliografie zu Kunst und Architektur in der DDR mit dem Schwerpunkt baubezogene Kunst und Kunst im öffentlichen Raum Erstellt und gepflegt von Ben Kaden Kontakt: https://www.facebook.com/ben.kaden bzw. https://twitter.com/bkaden Stand: 20.01.2018 Lizenz: CC-BY 2.0 / https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/ Ergänzungen und Hinweise können in diesem Etherpad hinterlegt werden: https://etherpad.wikimedia.org/p/kunst-der-ddr-literatur Publikationsansicht: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT_pKJwDp80gX7SLdt0jRxCg8iH8-rdZSZbkhEicZ8iokemaO6FzW9 arwl0XkgmWaLzfVhqqyApfdK7/pub Die Sammlung befindet sich im Aufbau. Weitere Quellen werden skuzessive ergänzt. Die Auswahl ist subjektiv und keineswegs auf Vollständigkeit angelegt. Ziel der Sammlung ist es, eine Zusammenstellung zu den genannten Themen für die Erleichterung von Recherchen anzubieten. Die Titelaufnahmen sind nicht konsistent und in Entsprechung zu bibliothekarischen oder wissenschaftlichen Standards. Ihr Zweck ist allein, passende Stichwörter und Angaben für weiterführende Recherchen und die Identifikation von Quellen zu liefern. Die bibliografischen Angaben sind eine private Zusammenstellung, angelehnt an einem individuellen Interessenfeld und dienen zur Orientierung. Eine durchgängige Fehlerfreiheit kann nicht garantiert werden. Im Zweifelsfall wird immer ein Blick in die jeweilige Originalquelle empfohlen. Bei Monografien, Sammelbänden u.ä. Verlagspublikationen wird, sofern vorhanden, das bei der Deutschen Nationalbibliothek hinterlegte Inhaltsverzeichnis -

ISOLA SAN SERVOLO IDEAZIONE: Boris Brollo

15. Mostra Internazionale di Architettura Eventi Collaterali SENZA TERRA WITHOUT LAND ISOLA SAN SERVOLO IDEAZIONE: BORIS BROLLO COMITATO SCIENTIFICO ROSEMARIE BASSI LUIGINA BORTOLATTO GILLO DORFLES MANLIO GADDI ANTONIO MIOZZI FABRIZIO PLESSI RENZO TOMMASINI NANDA VIGO COORDINAMENTO: CESARE SERAFINO ALLESTIMENTO: GIULIO CANDUSSIO ANDREA DEL FAVERO COMUNICAZIONE: SARA CARNELOS MARIA LUISA CELOTTO EMIDIO DI CARLO MATTEO LO PRESTI COMUNICAZIONE LIVE RICCARDO ROSSI MARIA SANTORO ARIANNA SARTORI WITHOUT LAND CONCEPT GRAFICO: OVERTYPE CATALOGO A CURA DI : / ELENA PIZZATO ESTROPRINT TESTI: BORIS BROLLO SENZA TERRA CESARE SERAFINO TRADUZIONI: ANNA DE ROS GIGI SERA TOTH MARY ELIZABETH RINGRAZIAMENTI: CHIARA BALLARIN, ROSE MARIE BASSI, KLAUS BITTNER, MAURO CANDIDO, ELIO DE ANNA, ANNA DE ROS, PAOLO DELLA VECCHIA, DOMENICO FINOTTI, RENZO FRANCESCONI, GERMANO GARGANEGO, FULVIO LANDILLO, ROSA SACCOTELLI PAVAN, MAURO PIGOZZO, SERGIO RAIMONDO, SILVIO ROMANIN, GABRIELE SALVATORE, ARIANNA SARTORI, SIMON OSTAN SIMONE, BARBARA TURCATEL, ROBERTO VIDALI, TOTH MARY ELIZABETH CON IL PATROCINIO DI: PROVINCIA DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI PORDENONE VIVARO (PN) SPILIMBERGO (PN) CAVASSO NUOVO (PN) BIENNALE ARCHITETTURA 2016 evento collaterale FONDAZIONE SAN SERVOLO 15. Mostra ISOLA SAN SERVOLO Internazionale MAGGIO - GIUGNO 2016 di Architettura INAUGURAZIONE 27 MAGGIO 2016 Eventi Collaterali WITHOUT LAND / SENZA TERRA OPERA DI GILLO DORFLES Biennale Architettura 2016 Evento collaterale lucio Afeltra / luca ALiNARI / tullio Altan / getulio ALviani / andrea rossi -

East German Art Collection, 1946-1992

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/ft538nb0c2 No online items Guide to the East German art collection, 1946-1992 Processed by Special Collections staff; machine-readable finding aid created by Steven Mandeville-Gamble. Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc © 2002 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Guide to the East German art M0772 1 collection, 1946-1992 Guide to the East German art collection, 1946-1992 Collection number: M0772 Department of Special Collections and University Archives Stanford University Libraries Stanford, California Contact Information Department of Special Collections Green Library Stanford University Libraries Stanford, CA 94305-6004 Phone: (650) 725-1022 Email: [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Processed by: Special Collections staff Encoded by: Steven Mandeville-Gamble © 2002 The Board of Trustees of Stanford University. All rights reserved. Descriptive Summary Title: East German art collection, Date (inclusive): 1946-1992 Collection number: M0772 Extent: 21 linear ft. (ca. 1300 items) Repository: Stanford University. Libraries. Dept. of Special Collections and University Archives. Language: English. Access Restrictions None. Publication Rights Property rights reside with the repository. Literary rights reside with the creators of the documents or their heirs. To obtain permission to publish or reproduce, please contact the Public Services Librarian of the Dept. of Special Collections. Provenance Purchased, 1995. Preferred Citation: East German art collection. M0772. Dept. of Special Collections, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. Historical note The collection was put together by Jurgen Holstein, a Berlin bookseller. -

Tailoring Truтʜ

Tailoring Truth Studies in Contemporary European History Editors: Konrad Jarausch, Lurcy Professor of European Civilization, University of North Carolina, Chapel Hill, and a Director of the Zentrum für Zeithistorische Studien, Potsdam, Germany Henry Rousso, Senior Fellow at the Institut d’historie du temps present (Centre national de la recherché scientifi que, Paris) and co-founder of the European network “EURHISTXX” Volume 1 Volume 9 Between Utopia and Disillusionment: A Social Policy in the Smaller European Union Narrative of the Political Transformation States in Eastern Europe Edited by Gary B. Cohen, Ben W. Ansell, Robert Henri Vogt Henry Cox, and Jane Gingrich Volume 2 Volume 10 The Inverted Mirror: Mythologizing the A State of Peace in Europe: West Germany Enemy in France and Germany, 1898–1914 and the CSCE, 1966–1975 Michael E. Nolan Petri Hakkarainen Volume 3 Volume 11 Confl icted Memories: Europeanizing Visions of the End of the Cold War Contemporary Histories Edited by Frederic Bozo, Marie-Pierre Rey, Edited by Konrad H. Jarausch and Thomas N. Piers Ludlow, and Bernd Rother Lindenberger with the Collaboration of Annelie Volume 12 Ramsbrock Investigating Srebrenica: Institutions, Facts, Volume 4 Responsibilities Playing Politics with History: The Edited by Isabelle Delpla, Xavier Bougarel, and Bundestag Inquiries into East Germany Jean-Louis Fournel Andrew H. Beatt ie Volume 13 Volume 5 Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Alsace to the Alsatians? Visions and Transnational Media During and Aft er Divisions of Alsatian Regionalism, -

Sand in the Works Student Opposition and Protest at the Berlin Art Academies 1933 – 1989 Published in D/Effect/Academy, Interflugs, 2013

Sand in the Works Student opposition and protest at the Berlin art academies 1933 – 1989 Published in D/Effect/Academy, Interflugs, 2013 ”Autonomy is not to be regarded as personal freedom according to the ideals of humanistic education, but as an ability to self-define ones own position towards ones environment as a basis from which to examine and alter existing structures.“1 Institutional critique and student opposition has to be regarded and analysed within the respective social contexts in which it took place, especially when making historical comparisons. The following accounts of statements, actions and positions from students at the UdK (Berlin University of Arts) and its predecessors, reflect the different stages of emancipatory and, in many cases, political identity of individuals and groups, although they cannot represent the student body in its entirety. The Berlin “UniMut” strike of ’88/’89 is one exception: this long-lasting protest was supported by a majorority of students and staff who joined the Berlin-wide university protests and were able to effectively paralyse the workings of the then HfbK (Academy of Fine Arts, Berlin). The history of student opposition at the Berlin art academies will be subject to close investigation in this text, culminating as it did in the winter semster of ’88/’89 with the birth of Interflugs2 and a rare case of the institutionalisation of student self-organisation. The archive of the UdK stores numerous documents of student activities since the 1930s. Before and during the Third Reich, students of the ‘United Public Schools of Fine Arts and Applied Arts’ and the ‘Public Art Academy’ (the predecessors of the institution later renamed HfbK/HdK/UdK) were organised in a student council, through representatives similar to what would nowadays be ‘StuPa’ and ‘Asta’3, coming together at general assemblies and working with different departments. -

Tag Des Offenen Denkmals 2005 in Berlin

Krieg und Frieden Denkmale erinnern und mahnen Tag des offenen Denkmals 2005 in Berlin SA 10.9.2005 SO 11.9.2005 Vorwort 2 der Senatorin für Stadtentwicklung Hotline Internet Grußwort 3 der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Aktuelle Auskünfte zum Programm: Das stets aktualisierte Programm: Freitag, 9. Sep. - Sonntag, 11. Sep. www.stadtentwicklung.berlin.de/ Denkmale für den Frieden 4 jeweils 8.00 - 18.00 Uhr denkmal/denkmaltag Internationale Mahn- und Gedenkstätten Tel. (0 30) 25 79 67-71 oder 25 79 67-72 Denk mal an Berlin e.V. Auftaktveranstaltung 6 19. Berliner Denkmaltag Medienpartner: Abschlussveranstaltung 7 11. Berliner Denkmalsalon Berliner Förderprojekte 8 der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Gedenken an den Krieg 10 Jugendprojekt Der Tag Kirchenrallye 11 des offenen Denkmals mit Fahrrädern, City-Rollern und Skates In über 45 Ländern Europas werden im Wir bitten um Spenden, um das Berliner August/September die European Heritage Programmheft für den Tag des offenen I. Mitte 12 Days begangen. Der Tag des offenen Denkmals 2006 zu ermöglichen: Tiergarten 24 Denkmals findet in Berlin am zweiten Landeszentralbank Berlin, BLZ 100 000 00, Wedding 26 Septemberwochenende statt. Alle Inter- Konto 10 001 520. Verwendungszweck: essenten sind eingeladen, ein Denkmal zu „1213/28290/120, KSZ 0530006005742“. öffnen oder Denkmalführungen anzubie- Wenn Sie eine Spendenquittung wün- ten. Berliner Interessenten wenden sich schen, notieren Sie auf der Überweisung II. Friedrichshain 30 bitte an das Landesdenkmalamt Berlin. Ihre Adresse. Kreuzberg 34 III. Pankow 40 Weißensee 43 Zum Gebrauch Prenzlauer Berg 44 Redaktionsschluss: 15. Juni 2005 Alle Angaben ohne Gewähr, Programmänderungen möglich. IV. Charlottenburg 48 Weitere Nachmeldungen und laufende Wilmersdorf 53 Aktualisierungen auf unseren Internet- seiten und in den Medien. -

El Arte De La Alemania Socialista Después De La Unifica

Escribiendo la tercera parte del Fausto: Arte y modernización en la RDA Escribiendo la tercera parte del Fausto El 25 de marzo de 1962, a poco más de un año de la construcción del Muro155 que habría de separar el territorio alemán durante cuarenta años, Walter Ulbricht, Secretario General del SED y Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Defensa Nacional de la República Democrática Alemana, afirmó que la RDA era la “tercera parte del Fausto”.156 A pesar de la tragedia que la construcción del Muro significó para muchos habitantes de las dos partes de Alemania, en general los intelectuales y artistas aprobaron la erección de la llamada “muralla de pro- tección antifascista”. La confianza en la legitimidad y capacidad del SED para conducir a la sociedad de Alemania del Este hacia el socialismo quedaba así de- mostrada.157 Igual que Ulbricht, muchos artistas e intelectuales pensaron que sin el asedio de Occidente se abría la posibilidad de llevar a cabo una verdadera dis- cusión sobre la construcción de la sociedad socialista y el lugar que en ese pro- ceso debían desempeñar el arte y la cultura. Declarar escrita la tercera parte del Fausto a la sombra del Muro significaba que se habían logrado las condiciones para dar continuidad a la parte final de la obra de Goethe, cuando Fausto expresa 155 El 13 de agosto de 1961. 156 Mi perspectiva se distancia de la tentación de convertir a Ulbricht en “artista”, es decir, de seguir la pauta establecida por Boris Groys, quien, a partir de la noción wagneriana de “obra de arte total”, llevó a cabo una interpretación estética de la for- mación del Estado totalitario soviético en la que Stalin aparece como artista, con lo que un análisis de la tensión entre arte y política en el campo de la política real de la URSS resulta imposible; véase Boris Groys, Stalin, obra de arte total Stalin.