Chronik Des Rhomberg-Steinbruchs Hohenems-Unterklien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Text Uhvf16 Rheintal

Bildreihe Rheintal (3500109) Bildbeschreibung 38 Bilder Hinweis: Texte und Bilder dürfen nur im Rahmen des Schulunterrichts in Vorarlberg verwendet werden! © Schulmediencenter des Landes Vorarlberg Das Rheintal Einleitung Das Bodenseerheintal ist ein Sohlental. Es ist das breiteste Tal der Alpen (bis 11 km) und bildet die geo- grafische Grenze zwischen den Ost- und Westalpen. Seine Entstehung ist auf einen Grabenbruch zurückzuführen, der von eiszeitlichen Gletschern weiter ausgeschürft und von Flussablagerungen aufgefüllt wurde. Die Ebene des Rheintales, die von einigen Inselbergen überragt wird, war bis in das 19. Jahrhundert größtenteils versumpft. Durch Meliorierungen sowie durch umfangreiche Schutzbauten am Rhein und seinen Zubringern wurde der Talboden im Laufe der Zeit mehr und mehr kultiviert und für Landwirtschaft und Siedlungen nutzbar gemacht. Der Rhein – in diesem Abschnitt auch Alpenrhein genannt – bildet die Staatsgrenze und teilt das Tal in ein Vorarlberger und in ein Schweizer Rheintal. Seine Länge beträgt von der liechtensteinischen Grenze bis zur Mündung in den Bodensee 29 km. Um die Rheintalbewohner vor den früher häufigen Überschwem- mungen zu schützen, wurden von Österreich und der Schweiz seit dem Ende des 18. Jahrhunderts lau- fend Anstrengungen zur Regulierung des Rheins unternommen. Das Rheintal ist der Hauptsiedlungsraum Vorarlbergs und weist eine große Siedlungsdichte (über 500 Einwohner pro km 2) auf. Rund zwei Drittel der Bewohner Vorarlbergs leben in diesem Tal, das durch den Kummenberg in ein Ober- und ein Unterland geteilt wird. Die Siedlungen in der Ebene sind teils schon zusammengewachsen. Dieser Trend hält trotz Einführung von Flächenwidmungsplänen weiterhin an. An den Hängen des Talrandes liegen eine Reihe von Bergdörfern. Infolge der starken Besiedelung und der immer noch zunehmenden Mobilität gibt es im Rheintal ein dichtes Straßennetz mit Autobahn sowie eine Eisenbahnlinie mit zwei Verbindungen in die Schweiz und einem Anschluss nach Deutschland. -

Eter Koćevar

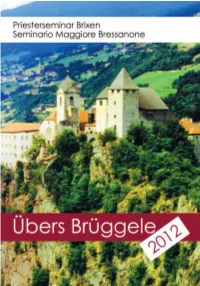

Priesterseminar Brixen Liebe Schwestern, liebe Brüder auch in diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen mittels unserer Seminar- zeitschrift begegnen zu können. Unsere Seminargemeinschaft hat sich im letzten Jahr verändert: bisherige Mitbrüder haben ihre Ausbildung im Seminar abgesch- lossen und haben ihre neuen Dienst angetreten. Erfreulicherweise sind auch drei neue Seminaristen dazu gekommen. Wenn wir auf das letzte Jahr zurückschauen, in dem wir herausgefordert waren, unser Christsein zu leben, so scheint es nur ein Leitwort gegeben zu haben: Krise. Krise in der der Wirtschaft, Krise im sozialen Bereich, Krise in der Kir- geworden zu sein. Wir vergessen jedoch meist, dass wir als Christen diesem Begriff einen anderen entgegenzusetzen haben: den der Hoffnung. Diese große Kraft zu hoffen, Zeichen des Todes und der Unterdrückung, in ein Symbol verwandelt, das das ewige Leben und das Kommen des Gottesreiches verkündet. So sind wir gerufen, Boten der Hoffnung zu werden; nicht einer abstrakten, sondern Boten einer inkar- nierten Hoffnung. Einer Hoffnung auf eine veränderte Welt, die zur Herausforderung wird, um eine unterschiedliche Gesellschaft zu schaffen. Ein System, das den Menschen Teilhabe und Respekt vor der menschlichen Person aufbaut. Einer Hoffnung in eine Kirche, auch wenn sie kleiner sein sollte, die es versteht, sich umso mehr am Evangelium zu orientieren. Einer Kirche, die in der Welt mit weniger Angst und größerer Fähigkeit zum Hören lebt; besonders auf die, die leiden, auf die Gering- sten und jene am Rande. Einer Hoffnung in eine Gemeinschaft, die ihre eigene Pfarre wirklich belebt, die ein Netzwerk zwischenmenschlicher Beziehungen um den Altar aufbauen und es verstehen, Christus im Angesicht des Nächsten zu be- gegnen. -

Juli / August 2021 Dank Des Präsidenten

Juli / August 2021 Dank des Präsidenten Liebe Hörerfamilie Es ist mir ein besonderes Anliegen, mich persönlich an Sie zu wenden. Denn heute möchten wir unserem Programm- direktor Andreas Schätzle Danke sagen. Mit Ende August übergibt er die „Fackel des Programmdirektors“ seinem Nach- folger Br. Peter Ackermann. Über sechzehn Jahre hat Andreas Schätzle als Missionar sein Priestertum, seine Liebe zur Gottesmutter, sein Wissen, Können und all seine Kraft Radio Maria zur Verfügung gestellt. Missionarisch und mit Leidenschaft diente er dem Radio der Gottesmutter, um allen Menschen an allen Orten das Evangelium zu verkünden. Sein Primizspruch ist: „Feuer auf die Erde zu werfen, bin ich gekommen – wie froh wäre ich, es würde schon brennen“ (Lk 12,49) – in dieser Dynamik des Heiligen Geistes hat er - gewissermaßen als „Pfarrer der größten Pfarre Österreichs“ – Radio Maria geleitet. Auch von den Verantwortlichen in der Weltfamilie wird mit Dankbarkeit festgestellt, dass das Wirken von Programmdirektor Andreas Schätzle ganz wesentlich die Verbreitung und Annahme des Radios durch Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, vorangebracht hat. Lieber Andreas, Danke, dass Du uns alle, mich als Präsident seit über 13 Jahren, die Mitglieder des Vereines, den Vorstand, die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Referentinnen und Referenten on Air mit Deinem missiona- rischen Feuer entzündet, geführt und begleitet hast. Deine Berufung zum interimistischen Programmdirektor für Radio Maria England zeigt auch, wie sehr Dein Wirken weit über das österreichische Radio Maria hinaus wahrgenommen und geschätzt wird. Für die wichtige und vertrauensvolle Aufgabe in der Weltfamilie und für Dich persönlich als Priester & Musiker alles Gute, Gottes reichen Segen! Wir vertrauen Dich besonders der Fürsprache der Muttergottes an. -

Container Standorte 2020-10-20.Xlsx

Caritas Vorarlberg - Kleidercontainer Standortliste - 20.10.2020 Ortschaft PLZ Standort Adresse Standort Zusatz Alberschwende 6861 Brugg 520 bei Bauhof; Wertstoffsammelstelle Richtung Buch Alberschwende 6861 Müselbach 334 in Haarnadelkurve L205 Altach 6844 Wichnerstr. 17 Wertstoffsammelstelle beim Kindergarten Altach 6844 Bahnstr. 29 beim Musikheim Altach 6844 Brolsstr. 7 Parkplatz Fa. Hörburger Altach 6844 Möslestr. 15 bei carla Möslepark Andelsbuch 6866 Hof 432 bei Hotel Landammann Au 6883 Argenau 368 bei Gemeindeamt Bartholomäberg 6781 Rätikonweg 6 bei Wertstoffsammelstelle am Heller-Areal, Gebäuderückseite Bezau 6800 Platz 37 bei Vinzenzheim gegenüber Mittelschule Bildstein 6858 Dorf 72 bei Bauhof / hinter GH Kreuz Bizau 6874 Kirchdorf 340 hinter Gemeindeamt, bei Wertstoffsammlestelle Bludenz 6700 Sankt-Peter-Str. 3 bei Caritas Werkstätte Bludenz 6700 Beim Kreuz 12 bei Wertstoffsammelstelle gegenüber Bludenz 6700 Unterfeldstr. 45 bei Wertstoffsammelstelle Bludenz 6700 Haldenweg 51 bei Wertstoffsammelstelle Bludenz 6700 Brunnenfelderstr. 53 bei Altstoffsammelzentrum Bludenz 6700 Sonnenbergstr. 14 bei Südtiroler Siedlung / Pfarramt Herz Mariae Bludenz 6700 Klarenbrunnstraße 46 bei carla Store Bludenz 6700 Walserweg 17 bei Rotes Kreuz Außerbraz 6751 Mühlekreisweg 16 bei Wertstoffsammelstelle nahe Volksschule Bludesch 6719 Länderweg 7 am Bauhof Brand 6708Gufer 59 am Bauhof Bregenz 6900 Michael-Gaismayr-Str. 20 im Innenhof Bregenz 6900 Bahnhofstr. 41 bei Bezirkshauptmannschaft Bregenz 6900 Holzackergasse 2 bei Pfarrkirche St. Gebhard am Parkplatz Bregenz 6900 Achsiedlungsstr. 51 bei Spar Markt Bregenz 6900 Druckergasse 7 vor Bauhof links / Am Bächle Bregenz 6900 Riedergasse + Willimargasse bei Wertstoffsammelstelle bei Seniorenheim Tschermakgarten Bregenz 6900 Gallusstr. + Julius-Wachter-Weg bei Wertstoffsammelstelle bei Kindergarten Weinschlössle Bregenz 6900 Heldendankstr. 33 bei Wertstoffsammelstelle gegenüber, hinter Metro Kino, Bregenz 6900 Michael-Gaismayr-Straße 35 am Parkplatz zwischen HAK und MS Rieden Bregenz 6900 Belruptstr. -

Veranstalterliste RADIUS 2021 Stand: 23.03.2021

Veranstalterliste RADIUS 2021 Stand: 23.03.2021 ARBEITGEBER Veranstalter Unterveranstalter 1zu1 Prototypen GmbH & Co KG AAT Abwasser‐ und Abfalltechnik GmbH AK Vorarlberg ALPLA Hard Amann Girrbach AQUA Mühle Vorarlberg gGmbH Bachmann electronic GmbH BAUR GmbH BayWa Vorarlberg HandelsGmbH Besch und Partner BIFO Bischofberger Transporte GmbH Blum Buchdruckerei Lustenau Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH Café Bar Restaurant Dorfmitte Caritas Vorarlberg CARUSO Carsharing eGen Collini GmbH Doppelmayr Gruppe Dorf‐Installationstechnik GmbH Dornbirner Sparkasse Bank AG EGD Installations GmbH Energieinstitut Vorarlberg Erath&Partner Etiketten CARINI faigle Kunststoffe GmbH Finanzamt Österreich Dienststelle Vorarlberg Fusonic GmbH Gebrüder Weiss ‐ Vorarlberg Grass GmbH Haberkorn Haberkorn ‐ Suisse | Haberkorn ‐ Wolfurt Hermann Pfanner Getränke Lauterach Hexagon Geosystems Services AT Hilti AG Thüringen Hirschmann Automotive GmbH HOFER KG ‐ ZNL Rietz (V) Hydro Extrusion Nenzing GmbH Hypo Vorarlberg Bank AG IDENTEC SOLUTIONS AG illwerke vkw INNONAV IT‐Dienstleistungen GmbH Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH Kalb Analytik AG Künz GmbH Landesfeuerwehrverband Vorarlberg Lebenshilfe Vorarlberg Liebherr Werk Nenzing Seite 1 von 6 LKH Bludenz LKH Bregenz LKH Feldkirch LKH Hohenems Logwin ‐ Vorarlberg Marktgemeinde Nenzing meusburger Formaufbauten Mitarbeitende d. Gem. Hohenweiler Mitarbeitende d. Gemeinde Lochau Mitarbeitende d. Gemeinde Mäder Mitarbeitende d. Gemeinde Schwarzach Mitarbeitende d. Marktgem. Götzis Mitarbeitende d. Marktgem. Hard -

November 4, 2014 Polling Places and Election Officers Publication

Polling Places and Election Officers Publication Consolidated General Election - November 4, 2014 All Precincts List of all Precincts 0001017 PCT 1017 Kenwood Fire Department 9045 Sonoma Hwy, Kenwood, CA 95452 DEM Dixie Deuth Inspector ENG, SP DEM Donald Edwards Clerk English DEM Janet Fisher Clerk PM English DEM Marjorie Mac Leod Clerk AM English DEM John Macleod Clerk English 0001021 PCT 1021 St Andrew Presbyterian Church 16290 Arnold Dr, Sonoma, CA 95476 DEM Mary Victoria Byerly Inspector English None Yvonne Bowers Clerk English Janelle Carranza Student English Jennifer Magallan Student English 0001023 PCT 1023 El Verano School 18606 Riverside Dr, El Verano, CA 95433 DEM Russell Walter Inspector English None Robert Cole Clerk ENG, SP DEM Patricia Patterson Clerk English None Julie Ella Vader Clerk English Rodrigo Rico Student ENG, SP 0001025 PCT 1025 Faith Lutheran Church Of Sonoma 19355 Arnold Dr, Sonoma, CA 95476 DEM Thomas Kibbe Inspector English DEM Linda Arnold Clerk English None Emma Diaz Clerk ENG, SP REP Mariann Weber Clerk English Autumn McElroy Student English 0001028 PCT 1028 Flowery School 17600 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476 DEM David Holmes Inspector ENG, SP REP Rose Giannis Clerk English DEM George Holmes Clerk PM English AE David Smith Clerk AM English DEM Christopher Welch Clerk English Morgan McCulley Student English 0001030 PCT 1030 Sonoma Valley Grange 18627 Sonoma Hwy, Sonoma, CA 95476 DEM Cynthia Abrams Inspector English DEM Renate O Bialy Clerk ENG, SP DEM Gretchen Kamahele Clerk English DEM Caprice Kinnard Kessinger -

Liturgisches Direktorium 2021

DIREKTORIUM 2021 für die liturgischen Feiern in der Diözese Graz-Seckau herausgegeben vom BISCHÖFLICHEN ORDINARIAT GRAZ-SECKAU 3 Ord.-Zl.: 9 Di 1-20 Inhaltsverzeichnis Vorwort .......................................................................... 5 Abkürzungsverzeichnis.................................................. 6 Abkürzungsverzeichnis der biblischen Bücher .............. 7 Zeittafel und bewegliche Feste 2021 ............................. 8 Allgemeine Hinweise ................................................... 9 1. Gebrauch des Direktoriums ....................................... 9 2. Stundengebet ............................................................ 9 2.1 Die Gedenkfeier der Heiligen .............................. 9 2.2 Erweiterte Lesehore (Vigil) .................................. 10 LESEORDNUNG 2.3 Kommemoration von Gedenktagen .................... 10 2.4 Verbindung einzelner Horen mit der Kirchenjahr 2020/21: B I Messe oder miteinander...................................... 11 ab Advent 2021: C II 3. Messfeier ................................................................... 11 3.1 Die Auswahl der Messformulare ......................... 12 3.2 Das Gedächtnis der Heiligen .............................. 14 3.3 Die Feier der Messe an Werktagen .................... 15 3.4 Zur Auswahl der Lesungen ................................. 16 3.5 Die Schriftlesungen für verschiedene Anlässe ... 18 3.6 Hochgebete und besondere Texte zur Wahl ...... 19 3.7 Zweimaliger Kommunionempfang....................... 21 3.8 Zur Messstipendien-Ordnung............................. -

Grzegorz Wejman Sytuacja Kościoła Katolickiego Na Pomorzu Zachodnim W Okresie Hitleryzmu (W Granicach Dzisiejszej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej)

Grzegorz Wejman Sytuacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w okresie hitleryzmu (w granicach dzisiejszej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej) Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne 11/2, 83-100 2004 Saeculum Christianum 11 (2004) nr 2 KS. GRZEGORZ WEJMAN SYTUACJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA POMORZU ZACHODNIM W OKRESIE HITLERYZMU (w granicach dzisiejszej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej) Wstęp Dwunastoletni okres panowania Adolfa Hitlera w Niemczech (1933-1945) przyniósł dla całego świata wiele tragedii i zniszczeń. Również Kościół nie miecki bardzo ucierpiał, a z nim Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim. Znawca zagadnienia Konrad Repgen twierdzi, że wybory do parlamentu niemieckiego, 5 III 1933 roku, odbywały się wbrew stanowisku obozu katolic kiego, a nawet mimo opozycji z jego strony1. Wydaje się, że stwierdzenie to jest nieco na wyrost, niemniej partia hitlerowska prawnie doszła do władzy. Trudno jest jednak zrozumieć porzucenie przez biskupów niemieckich ich bezkompro misowego stanowiska wobec narodowego socjalizmu, w orędziu z 28 III 1933 roku. Także konkordat z III Rzeszą, zawarty 29 VII 1933 roku nastręcza wiele problemów, chociaż w Watykanie przystępowano do jego podpisania ze świa domością całej niedoskonałości tego rozwiązania. Zarówno Sekretarz Stanu Eugenio Pacelli, jak i papież Pius XI byli przekonani, że ta operacja była po trzebna mimo, iż trzeba było iść na kompromis2. Rzeczywiście według Josepha Goebbelsa plany fiihrera, z lat 1935-1936, zmierzały do wyeliminowania, możliwie bez hałasu, katolicyzmu z życia spo łecznego. Adolf Hitler rozważał zerwanie konkordatu i wprowadzenie jedno stronnego ustawodawstwa antykościelnego. Jednakże w sprawach kościelnych nie działał, ani pochopnie ani na ślepo. Wynikało to być może z jego instynkto wego szacunku do organizacji i ideowej siły jaką dostrzegał w Kościele3. -

Koblach • Mäder

118. JAHRGANG SAMSTAG, 26. AUGUST 2006 NR. 34 Gemeindeblatt Hohenems • Götzis • Altach • Koblach • Mäder Amts- und Anzeigenblatt der Gemeinden Hohenems, Götzis, Altach, Koblach und Mäder Erscheinungsort und Verlagspostamt, 6845 Hohenems Einzelpreis c 0,40 Götzis Country und Rockabilly mit „Pyromantic“ für alle Country- freunde beim „Jonas Hock“ in Götzis. Sommerlicher Flair rund um das Platzkonzert bei freiem Eintritt. Für Bewirtung sorgt das Team des Schlössle- Keller. Ausweichtermin: Sonn- tag, 27. 8. Freitag, 25. August, 19.30 Uhr beim Jonas Schlössle Altach Das Sommerfest des CASH- POINT SCRA bietet dieses Wochenende im Stadion Schnabelholz wieder musika- lische Leckerbissen. Programm siehe im Innenteil. Fr. 25. bis So. 27. August Koblach 25./26. August Der Kneipp-Aktiv-Club und die Gemeinde Koblach laden 50 Jahre Handballclub ein zur Eröffnung der Natur- wassertrete Koblach am Sonntag, 27. August 2006, Hohenems 9.30 Uhr mit Feldmesse/Seg- nung und anschließendem Frühschoppen. Mäder Hohenems Am Samstag, dem 26. August beginnt um 9.30 Uhr das Jugendhandball turnier und Nützen Sie die Gelegenheit Der Handballclub Hohenems feiert am Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinder- zur kostenlosen Benützung Wochenende sein 50jähriges Jubiläum im schminken u.a. des Öffentlichen Verkehrs. In Festzelt bei der VS Herrenried. der Bürgerservicestelle liegen Am Freitag beginnt um 19.30 Uhr ein feier- Um 16 Uhr gibts Gaudihandball für Ü 30er, zwei Verbundkarten „maxi- licher Festabend. Das Jubiläum wird am ab 20 Uhr den Festabend mit den bekannten mo“ und zwei Fahrradmitnah- Samstag mit einem großen Handballerfest „All right Guys“. Ein fetziges und gefühlvolles mekarten für die Einwohner- bei der Sporthalle der HS Herrenried sowie Programm mit Blues, Rock, Irish folk und Innen der Gemeinde Mäder im Festzelt fortgesetzt. -

100 Jahre Pfarre Hatlerdorf DORNBIRNER SCHRIFTEN

DORNBIRNER SCHRIFTEN BEITRÄGE ZUR STADTKUNDE 100 Jahre Pfarre Hatlerdorf DORNBIRNER SCHRIFTEN BEITRÄGE ZUR STADTKUNDE 21 Die Schriftenreihe "Dombimer Schriften" wird vom Stadtarchiv Dornbirn herausgegeben und betreut 100 Jahre Pfarre Hatlerdorf Dornbirn, im September 1996 Inhaltsverzeichnis Werner Matt Zu diesem Heft Franz Kalb Aus eigener Kraft. Eine neue Pfarrgemeinde entsteht Franz Albrich Der Bau der Hatler Kirche 1860-1866 Walter Spiegel Hermann Lang und Hans Martin und die Ausmalung der Pfarrkirche St. Leopold Franz Kalb Aufrecht in Friedens- und Kriegszeit. Die ersten Jahrzehnte der Pfarre Hatlerdorf Bernhard Schuchter Die pfarrliche Entwicklung im Hatlerdorf seit 1950 Franz Albrich Priester aus dem Hatlerdorf Franz Kalb Verzeichnis der Priester, die in Hatlerdorf gewirkt haben Franz Albrich Verzeichnis der Priester, die aus dem Hatlerdorf stammen Walter Spiegel Hermann Lang - Werkverzeichnis Abbildungsverzeichnis Zu diesem Heft Als Herausgeber fühlt man sich immer verpflichtet, einen Anlaß für das Erscheinen einer weiteren Publikation zu suchen und natürlich auch die Notwendigkeit nachzuweisen. Bei diesem Heft ist dies kaum erforderlich. Hundert Jahre Pfarrerhe bung sind wahrlich ein Grund zum Feiern, noch dazu bei einer so lebendigen Pfarrei, die sich intensiv auf dieses Jubiläum vorbereitet. Die Notwendigkeit einer ausführlicheren Pfarrgeschichte für das Hat- lerdorf ist auch nicht von der Hand zu weisen. Die einzige grundlegen de Arbeit des ehemaligen Diözesanarchivars Dr. Andreas Ulmer aus den fünfziger Jahren liegt nur als Manuskript vor, ist also für weite Bevölkerungskreise nicht greifbar. Eine angenehme Erfahrung war die Zusammenarbeit mit allen Auto ren, OSR Franz Albrich, Dkfm. Franz Kalb, Pfarrer Dr. Bernhard Schuchter und Mag. Walter Spiegel, die, auch wenn der heutige Wohn ort sich nicht mehr bei jedem einzelnen im Hatlerdorf befindet, noch stark mit der Pfarrei verbunden sind und denen für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und den oft mühevollen Recherchen ein besonderer Dank gebührt. -

Dornbirner Schriften 30

DORNBIRNER SCHRIFTEN BEITRÄGE ZUR STADTKUNDE 30 Franz Kalb Auf historischen Wegen durch Dornbirn DORNBIRNER SCHRIFTEN BEITRÄGE ZUR STADTKUNDE 30 Die Schriftenreihe „Dombimer Schriften“ wird vom Stadtarchiv Dornbirn unter der Leitung von Stadtarchivar Mag. Werner Matt herausgegeben und betreut. DORNBIRNER SCHRIFTEN BEITRÄGE ZUR STADTKUNDE 30 Medieninhaber und Vertrieb: Stadt Dornbirn Stadtarchiv, Marktplatz 11, A-6850 Dornbirn Für den Inhalt der Texte sind ausschließlich die Autorinnen und Autoren verantwortlich. © Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung Vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Medieninhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Die teilweise oder vollständige Wiedergabe von Texten oder Abbildungen aus dem Heft ist nur mit Genehmigung der Schriftleitung nach Genehmigung durch die Autoren gestattet. Druck: Vigl-Druck GesmbH & Co, Dornbirn ISBN: 3-901900-16-0 Dornbirn 2005 Franz Kalb Auf historischen Wegen durch Dornbirn Inhaltsverzeichnis Wolfgang Rümmele Zum Geleit 7 Werner Matt Vorwort des Herausgebers 8 Franz Kalb Vorwort des Autors 9 Der Schmalzwinkel, einstiges Niederdorf 11 Von der „Seufzerallee“ zur „Sohmplatte“ 21 Kehlen und der Dörfer Berg 31 Am Müllerbach abwärts 39 Oberdorf ist hoch gestellt 47 Das Dreigestirn am Oberdörfer Berg 55 Freundlich liegt das Hatlerdorf 63 Mühlebach: Von der „Zwingherrschaft“ zur „Republik“ -

Und Pflegeheim Der Kreuzschwesternfeldkirch Gmbh K.A

lNr ID KZ Institution Ort KüLeit 1 Nachname email 2 02 AnKr Antoniushaus Feldkirch, Alten-, Wohn- und Pflegeheim der KreuzschwesternFeldkirch GmbH k.A. 3 03 B1Al Benevit Alberschwende, Sozialzentrum Alberschwende Alberschwende Ingrid Stadelmann [email protected] 4 04 B2We Benevit Bregenz, Sozialzentrum Weidach gemein. Betriebs GmbH Bregenz Ingo Kremmel [email protected] 5 05 B3Hi Benevit Hittisau, Pflegeheim Hittisau Hittisau Christian Arnold [email protected] 6 06 B4Hö Benevit Höchst, Altenwohnheim Höchst Höchst Jacqueline Morawek [email protected] 7 07 B5Kl Benevit Innerbraz, Sozialzentrum Haus Klostertal Innerbraz Hans-Jürgen Lirsch [email protected] 8 08 B6La Benevit Langen, Abt-Pfanner-Haus Alten- und Pflegeheim Langen bei Bregenz Monika Pfanner [email protected] 9 09 B7Lg Benevit Langenegg, Johann-Georg-Fuchs Haus Langenegg Langenegg Elke Geiger [email protected] 10 10 BhSc Bürgerheim der Gemeinde Schwarzenberg Schwarzenberg ? 11 11 HdGG Haus der Generationen, Sozialdienste Götzis Gesellschaft mbH Götzis Robert Ender [email protected] 12 12 IAPL IAP an der Lutz Gemeinnützige GMBH Ludesch Karin Stadler [email protected] 14 14 AuSJ Gemeindeverband Sozialzentrum St. Josef, Au Au Dietmar Mattle [email protected] 17 17 SeBl SeneCura Sozialzentrum Haus Bludenz gemeinnützige GmbH Bludenz Reinhard Fürst [email protected] 18 18 SePr SeneCura Parkresidenz Dornbirn gemeinnützige GmbH Dornbirn Klaus Gröber [email protected] 20 20 SeHo SeneCura Sozialzentrum Hohenems gemeinnützigeGmbH Hohenems Roland Barbisch [email protected] 21 21 SeHH SeneCura Sozialzentrum Hohenems Herrenried gemeinnützige GmbHHohenems Roland Barbisch [email protected] 24 24 FeNo Senioren-Betreuung Feldkirch GmbH, Haus Nofels Feldkirch-Nofels Wolfgang Kohlberger [email protected] 27 27 PhNe Senioren-Betreuung Nenzing GmbH, Haus Nenzing Nenzing Walter Kreiner [email protected] 30 30 LuSc Sozialdienste Lustenau gem.