Umsetzungskonzept 2014.03.04 KEM Zillertal

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Preisliste Ab HORBERGBAHN

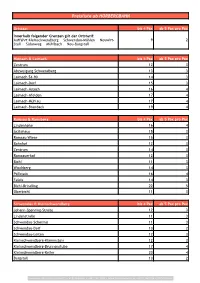

Preisliste ab HORBERGBAHN Ortstaxi bis 4 Pax ab 5 Pax pro Pax Innerhalb folgender Grenzen gilt der Ortstarif: Auffahrt Kleinschwendberg — Schwendau-Mühlen — Neuwirt- 9 2 Stall — Sidanweg — Mühlbach — Neu-Burgstall Hippach & Laimach bis 4 Pax ab 5 Pax pro Pax Zentrum 12 3 Abzweigung Schwendberg 13 3 Laimach 54-90 14 3 Laimach-Dorf 15 3 Laimach-Astach 16 4 Laimach-Afelden 17 4 Laimach-Mühlau 17 4 Laimach-Brandach 19 4 Ramsau & Ramsberg bis 4 Pax ab 5 Pax pro Pax Lindenhöhe 16 4 Ärztehaus 15 3 Ramsau-Wiese 15 3 Bahnhof 12 3 Zentrum 14 3 Ramsauerhof 12 3 Bichl 11 3 Wischberg 14 3 Pöllstein 16 4 Feldis 14 3 Bichl-Brindling 22 5 Oberbichl 11 3 Schwendau & Kleinschwendberg bis 4 Pax ab 5 Pax pro Pax Johann-Sponring-Straße 12 3 Lindenstraße 11 3 Schwendau-Schormis 11 3 Schwendau-Dorf 10 2 Schwendau-Leiten 12 3 Kleinschwendberg-Klammstein 12 3 Kleinschwendberg-Brunnenstube 17 4 Kleinschwendberg-Keiler 20 4 Burgstall 10 2 Sandhofer OG • Hippach-Dorf 2 • 6283 Hippach • +43 5282 3604 • www.taxi-sandhofer.at • ATU73861706 • FN 503616 m Preisliste ab HORBERGBAHN Schwendau & Kleinschwendberg bis 4 Pax ab 5 Pax pro Pax Burgschrofen 11 3 Gasthof Zillertal 12 3 Kreuzlau 14 3 Mayrhofen bis 4 Pax ab 5 Pax pro Pax Eckartau 12 3 Schweinberg 15 3 Hollenzen 13 3 Laubichl 14 3 Schmiedwiese 14 3 Innerhalb folgender Grenzen gilt der Tarif Mayrhofen-Nord: Schwendauer Straße — Obermair — Durst — Sportplatzstraße 15 3 — Pfarrer-Krapf-Straße — Einfahrt-Mitte Innerhalb folgender Grenzen gilt der Tarif Mayrhofen-Mitte: Einfahrt-Mitte — Pfarrer-Krapf-Straße — Friedhof -

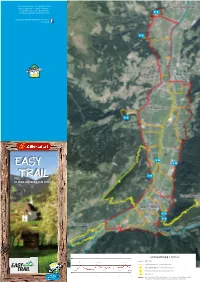

Easy Trail Easy

• www.mayrhofen.at [email protected] • F: +43 5285 6760-33 5285 +43 F: 6760 5285 +43 T: • 6290 Mayrhofen 6290 225 Dursterstraße Tourismusverband Mayrhofen-Hippach Tourismusverband 5 facebook.com/mayrhofen.hippach.zillertal Find us on us Find 6 7 3 EASY 4 TRAIL 8 SO WIRD WANDERN ZUM GENUSS 3 2 2 1 1 Zeichenerklärung / Symbols Easy Trail Verbindungswege / Connecting Road 1 Glockenblick-Runde / Glockenblick Circuit 2 Steinerkogel-Runde / Steinerkogel Circuit 3 Harakiri Hill Bei stark winterlichen Bedingungen temporäre Umleitung möglich! Temporary diversions possible in severe winter conditions! Genusswandern rund um Pleasure walking around Trail Running & Lauftipps Mayrhofen-Hippach Mayrhofen-Hippach von Bergläufer Markus Kröll Der neue Easy Trail verbindet, was die Natur ohnehin schon verbunden The new Easy Trail links up with what nature has already brought together. 1. Glockenblick-Runde / Glockenblick Circuit hat. Mit dem Talwanderweg rund um Mayrhofen können die Orte der All villages belonging to the holiday region can be explored along this • Höhenmeter/Elevation: 250 m Ferienregion umwandert werden. Schwendau, Hippach, Ramsau und valley walk: Schwendau, Hippach, Ramsau and Mayrhofen all merge • Höchster Punkt/Highest point: 850 m Mayrhofen bilden Eins. into one. • Dauer/Duration: 2:00 h • Streckenlänge/Distance: 9,3 km Fernab des hektischen Alltags dient der Weg im Sommer und Winter als Far away from hectic everyday life, the trail is a source of spiritual energy in Kraftquelle und bietet zahlreiche Möglichkeiten der Entspannung. Der summer and winter time and offers many opportunities for relaxation. The Die Route führt aus dem Dorf hinaus entlang des Zemmbaches in Talboden bietet viele schöne Aussichtspunkte und einzelne „Schätze“ valley bed has many beautiful viewpoints. -

51 20 Sommerfaltkarte EN.Indd

Want to see the towns and villages on the map? Please turn over! 1 Good to know 2 Region & people 1.1 Tourism Boards Long-distance hiking MTB Climbing Families X 1.2 Travelling to Tirol 2.1 Tirol‘s Mountains XX 2.3 Food & Drink Telephone number & Towns and villages in this region e-mail address Webseite Region good for ARRIVING BY TRAIN coming from Switzerland Tirol is a land of mountains, home to more than 500 summits International Intercity via St. Anton am Arlberg. over 3,000 metres. The northern part of Tirol is dominated by 1 Achensee Tourismus Achenkirch, Maurach, Pertisau, +43.5246.5300-0 www.achensee.com trains run by the ÖBB Drivers using Austrian the Northern Limestone Alps, which include the Wetterstein Steinberg am Rofan [email protected] (Austrian Federal Rail- motorways must pay a and Kaiser Mountains, the Brandenberg and Lechtal Alps, the ways) are a comfortable way toll charge. Toll stickers Karwendel Mountains and the Mieming Mountains. The Sou- 2 Alpbachtal Alpbach, Brandenberg, Breitenbach am Inn, +43.5337.21200 www.alpbachtal.at to get to Tirol. The central (Vignetten) can be bought Brixlegg, Kramsach, Kundl, Münster, Radfeld, [email protected] thern Limestone Alps run along the borders with Carinthia Rattenberg, Reith im Alpbachtal train station in Innsbruck from Austrian automobile and Italy. They comprise the Carnic and Gailtal Alps as well serves as an important hub associations as well as at as the Lienz Dolomites. The Limestone Alps were formed long 3 Erste Ferienregion Aschau, Bruck am Ziller, Fügen, Fügenberg, +43.5288.62262 www.best-of-zillertal.at im Zillertal Gerlos, Hart, Hippach, Hochfügen, Kaltenbach, [email protected] and so do the stations at petrol stations and border ago by sediments of an ancient ocean. -

Mountainbike/Rennrad Fahrplan Zillertaler Höhenstraße Gültig Vom 06.07.2020 Bis 26.10.2020 Streckenbeschreibung Linie 8340 - Mayrhofen/Ramsau I

Rastkogelhütte Wedelhütte Die Zillertaler Höhenstraße gehört The Zillertaler Höhenstraße is one of the zu den schönsten Alpenstraßen Österreichs most beautiful alpine roads in Austria · bietet jedem Besucher eine herrliche Fahrt bis auf · offers visitors a breathtaking ride up to 2,010 Kaltenbacher eine Höhe von 2.010 m mit dem eigenen PKW, mit metres above sea level either by car, coach, public Zellberg Stüberl Skihütte Hirschbichlalm dem Reisebus, mit dem Linienbus von Hippach bis bus service to Melchboden or Hochzillertal – Melchboden Zillertaler Melchboden und Aschau bis Hochzillertal, ja sogar mit or even by bike. Grünalm Kristallhütte dem Fahrrad. · is the source of fabulous views and a wonderful pan Zirmstadl · gibt Eindrücke von einem traumhaft schönen Panora- orama of the Zillertal Alps. Höhenstrasse ma der Zillertaler Alpen. · the starting point of many mountain hikes Platzlalm AUSFLUGSZIELE • WANDERUNGEN · ist Ausgangspunkt zahlreicher Bergwanderungen · makes beautiful natural landscapes accessible · erschließt eine wunderschöne Naturlandschaft · leads to cultivated alpine pastures Söggenalm · führt zu bewirtschafteten Almen · entices you to take a pleasant break in one of the Riedberg · lädt ein zu einer vergnüglichen Rast in einem der inviting mountain inns or refuges gemütlichen Berggasthöfe bzw. Schutzhütten · coaches up to 10.5 m in length · Reisebusse bis 10,5 m Länge Bleibt das Erlebnis im Urlaub! A memorable holiday experience!! Ried Mautgebühren: Toll charges: Schwendberg Kaltenbach PKW bis 6 Personen und mehrspurige KFZ . € 8,00 Cars and vehicles carrying up to 6 persons. € 8.00 Motorrad und einspurige Fahrzeuge. € 5,00 Motorcycles. € 5.00 Omnibus mit mehr als 12 Plätzen. € 22,00 Buses with over 12 seats . € 22.00 PKW und Kleinbusse ab 7 Personen . -

Wandern Am Adlerweg Mit Öffentlicher Anreise

Tirol Werbung GmbH Maria-Theresien-Straße 55 6020 Innsbruck · Österreich +43.512.5320-0 t +43.512.5320-100 f [email protected] e www.tirol.at w Wandern am Adlerweg mit öffentlicher Anreise Alle Informationen zu Abfahrtszeiten von Bus, Bahn & Tram finden Sie unter: fahrplan.vvt.at oder am Smartphone mit der VVT SmartRide App oder unter oebb.at/scottymobil Nutzen Sie die Möglichkeit Ihr Ticket bereits mobil zu buchen, die ÖBB App ist kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich. Nähere Informationen zum Adlerweg unter www.tirol.at/adlerweg oder tirol.oebb.at · www.tirol.at/adlerweg · Tirol / Herz der Alpen · www.tirol.at/adlerweg · Tirol / Herz der Alpen Erl Niedern- dorferberg Kössen Rettenschöss Niederndorf Walchsee Schwendt Ursprung Pass Kaiser Geb. Achenpass Waidring Landl KUFSTEIN Erpfendorf L o f e r e r Kirchdorf i.T. Jungholz A c h Langkampfen Vils e Schönbichl St. Ulrich a.P. Pinswang n Mariastein St. Johann i.T. Scheau t S t Musau Achenkirch Going e i n b e r g e a Ellmau 1 Pach Angerberg l Aschau Söll St. Jakob i.H. Schattwald Grän- Steinberg a.R. Oberndorf i.T. Tourentipps mit Öffis Haldensee 2 Fieberbrunn Tannheim R n Brandenberg Wörgl o a Reith b.K. Hochlzen REUTTE f l Grießen Pass Itter 963 Kundl B A Hinterriß a u r ß t Brixen i.T. KITZBÜHEL e i Hopfgarten Kirchberg i.T. r w e n d x l r e Pertisau Kramsach n a f Heiterwang l Rattenberg e t Weißenbach a.L. -

Der Tourismus Im Winter 2015/2016

DER TOURISMUS IM WINTER 2015/2016 Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris Landesstatistik Tirol Innsbruck, August 2016 Herausgeber: Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris Bearbeitung: Vanessa Heiß Redaktion: Mag. Manfred Kaiser Anschrift: Heiliggeiststraße 7-9 6020 Innsbruck Telefon: +43 512 508/3603 Telefax: +43 512 508/743605 E-Mail: [email protected] http://www.tirol.gv.at/statistik Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit Quellenangabe gestattet. INHALTSVERZEICHNIS Seite • WINTERSAISON 2015/2016 1 1. Die Nachfrage - Ankünfte und Übernachtungen 4 2. Das Angebot - Betriebe, Betten 16 3. Preise, Umsätze, Auslastung, Touristischer Arbeitsmarkt 19 4. Quellen und Rechtsgrundlagen 28 • ANHANGSTABELLEN 29 Tabelle 1: Tourismusverbände: Übernachtungen, Ankünfte, Betten und 30 Auslastung nach Unterkunftsarten Tabelle 2: Gemeinden: Ankünfte, Übernachtungen, Veränderung zur Vorsaison 36 in %, Aufenthaltsdauer, Auslastung, Tourismus-Intensität Tabelle 3: Gemeinden: Übernachtungen nach Herkunftsländern 43 Tabelle 4: Touristische Kennzahlen nach Tourismusverbänden: Ankünfte, 50 Nächtigungen, Veränderung zum Vorjahr, Auslastung in % Verzeichnis der Texttabellen Seite Tab. 1: Ankünfte, Übernachtungen und Umsätze in Tirol - Wintersaisonen 4 Tab. 2: Ankünfte und Übernachtungen nach Bundesländern - Winter 2015/2016 6 Tab. 3: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol - Winter 2015/2016 7 Tab. 4: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken - Winter 2015/2016 8 Tab. 5: Übernachtungen nach Herkunftsländern in Tirol - Winter 2015/2016 9 Tab. 6: Übernachtungen nach Herkunfts (-bundes) ländern in Tirol - Winter 2015/2016 11 Tab. 7: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol - Winter 2015/2016 12 Tab. 8: Ankünfte und Übernachtungen nach Monaten in Tirol - Winter 2015/2016 14 Tab. 9: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tirol – Wintersaisonen 15 Tab. 10: Betriebe und Betten in Tirol - Winter 2014/2015 16 Tab. -

Road Cycling Broschüre

3 TOURFACTS TOURENTIPPS KARWENDELRUNDE: Start und Ziel: Innsbruck NOTFALL REPARATUREN RUND UM DEN NATURPARK Höhenmeter bergauf | bergab: 550 Hm | 550 Hm VON LOCALS Am Berg, im Tal und vorbei an Seen: Die Tour rund um das Karwendelgebirge Bike kaputt? Diese 11 Fachhändler helfen gerne aus: zeigt wie abwechslungsreich und genussvoll Radfahren in den Alpen sein kann. Höchster Punkt: 869 m Alpin Bike, Planötzenhofstraße 16, Tel. +43 664 / 13 43 230 Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, Tel. +43 512 / 36 12 75 Es dauert nur wenige Minuten, um mit dem Rennrad aus der Stadt heraus zu Die Runde beginnt nach der fl achen Anfahrt von InnsbruckVon nach Innsbruck Telfs mit einer aufs MiemingerStreckenlänge Plateau und gesamt: retour 80 km R O A D kommen. Wer es noch dazu gerne verkehrsfrei und komfortabel hat, nutzt steilen Bergpassage hinauf nach Leutasch. Von dort geht es in einem stän- Bikes and More, Herzog-Siegmund-Ufer 7, Tel. +43 512 / 34 60 10 digen Auf und Ab teilweise entlang der Isar durchs Karwendel bis zum Achen- Schwierigkeitsgrad: leicht dabei am besten einen der vielen großzügig angelegten Radwege. Entweder BKD, Burgenlandstraße 29, Tel. +43 512 / 34 32 26 see. Zurück nach Innsbruck fährt man durch das Inntal. Höhenprofil: ständig die Stadt im Blick oder aufs Land bzw. in alpine Gefi lde, die Auswahl an Die Börse, Leopoldstraße 4, Tel. +43 512 / 58 17 42 Touren rund um Innsbruck ist sehr abwechslungsreich und bietet Genussfahr- 900 TOURFACTS 850 Gigasport Innsbruck, Andechsstraße 85, Tel. +43 512 / 34 17 70 ern wie Sportskanonen mit Sicherheit die richtige Herausforderung. 800 CYCLI NG Start und Ziel: Innsbruck Radstudio Innsbruck, Zollerstraße 7, Tel. -

Kindergarten Schwendau Und Burgstall Schikurs in Den Kindergärten Preisverleihung in Der Warmen Reme Des Gasthauses Schingsspiele Gemacht Und Blaue Bzw

DORF DORFDORF DORFEine Initiative der Dorferneuerung SchwendauDORF / Hippach - 04/2013 AMTLICHE MITTEILUNGDORF AUSGABE NR. 46 Gemeinde news ab Seite 2 GEMEINSAMES ab Seite 7 AKTUeLLES ab Seite 9 PFARRNACHRICHTEN Seite 16 JUGENDArBEIT ab Seite 15 Schule/KindergarTen ab Seite 17 UMWELT Seite 14 VEReins-AktiViTäTen ab Seite 20 VerAnstaltunGen Seite 17, 22 zugestellt durch post.at Seite 1 shutterstock.com Foto: Gemeinde news DORF DORF Neuigkeiten aus der Gemeindestube Schwendau FestlegunG GemeindesTeUern- Und Haushaltsplan 2013 PlanUnGsauftrag Für KAnal- Und Abgaben 2013 Der Gemeinderat hat den in der Zeit von 26.11.2012 WasserLeitunGserschlieSSunG Von Seiten der BH Schwaz ist die Mitteilung ergangen, bis 11.12.2012 zur allgemeinen Einsichtnahme auf- BUrGstall/neuhaus dass die Abgaben zumindest lt. Indexerhöhung anzu- gelegten Entwurf des Voranschlages geprüft und den Für das neue Bauvorhaben von Stern Tanja und Hauser passen sind, besonderer Wert ist jedoch darauf zu legen, Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2013 einstimmig Christoph muss für die Kanal- und Wasserleitungser- dass die Steuern und Abgaben so eingehoben werden, wie folgt genehmigt: schließung eine Leitung verlegt werden. Die Wasserlei- dass kostendeckend gewirtschaftet wird. Im Zuge der tung wurde zum Teil im Zuge der Straßenerneuerung Gemeindesteuererhöhung erfolgt auch eine Anpassung an ordentlicher Haushalt verlegt. Im Angebot der Firma AEP sind die Ausfüh- die Steuern der Nachbargemeinden Ramsau und Hippach. EINNAHMEN AUSGABEN rungsplanung, die örtliche Bauaufsicht, die Leistungen € 3.673.700,00 € 3.673.700,00 gem. BKG i.d.g.F. und die Nebenkosten enthalten. Bruttobetrag Außerordentlicher Haushalt Der Entwässerungsschacht, welcher für das überschüs- erhöhung müllgebühren restmüllsack 60 l € 571.600,00 € 571.600,00 sige Oberflächenwasser gedacht ist, muss Richtung von € 3,75 auf € 3,90 GesAmT Norden verlegt werden. -

Gemeindezeitung Dez. 08

AMTLICHE MITTEILUNG Zugestellt durch post.at Jg. 17, Nr. 4, Dez. 2008 GGEMEINDEZEITUNGEMEINDEZEITUNG STRASS Bürgermeister Klaus Knapp gratulierte: Monika Hechenblaikner (Reinigungskraft, seit 10 Jahren), Waltraud Lintner (Kindergartenleiterin, seit 35 Jahren), Robert Galler (Gemeindearbeiter, seit 10 Jahren). DIENSTJUBILÄEN IN DER GEMEINDE STRASS Vorwort ....................................................Seite 2 Frauenrunde, Bücherei, Senioren............Seite 8 Ereignisse, Finanzverwalterin, Chronik ....Seite 3 Volksschule Strass, Gemeindeausflug ....Seite 9 Kindergarten einst und heute ................Seite 4 Schützenkompanie, EZA-Team ..............Seite 10 Landjugend erhält Bezirkswanderfahne ..Seite 5 25 Jahre Hoangartstube, Ebern-Besuch Seite 11 A.d. Gemeindestube, neues Fahrzeug ..Seite 6 Spende & SchnapsPrämierung Zichn-Club....Seite 11 INHALT Abgaben und Gebühren 2009................Seite 7 Termine, Mülltermine, Ankündigungen ....Seite 12 Liebe Gemeindebürger von Strass und Rotholz! Die beiden Bauvorhaben, die sich die Gemeinde für 2008 vorgenommen hat, konnten zufriedenstellend abgeschlossen werden. Das Gemeindehaus erstrahlt in neuem Glanz und die Asphaltierungsarbeiten im Gemeindegebiet sind ebenfalls durchgeführt. Das Büro- und Verwaltungsgebäude des Maschinenrings ist zum größten Teil fertig gestellt. Die Übersiedlung von Rotholz nach Strass ist für Ende Dezember vorgesehen. Das Polizeigebäude ist ebenfalls in der Endphase der Fertigstellung und noch vor Jahresbeginn möchte die Polizei die neuen Räumlichkeiten beziehen. -

Sledging in Zillertal Valley

SLEDGING IN ZILLERTAL VALLEY HOLIDAY REGION FÜGEN-KALTENBACH Goglhof Sled Run, Fügenberg: Length: 3.3 km Altitude at start: 990 m Altitude at destination: 620 m Altitude difference: 370 m Difficulty level: moderate Opening times: open every day with sufficient snow ATTENTION: please keep the transfer times in mind Lighting: Yes, until 11.00 pm Sled hire: Gasthof Goglhof, lending fee: € 4.- Cost of using the sled run: free of charge Available refreshment points: Gasthaus Goglhof Special features: Sled run with Tyrol quality label; artificial snow also available Accessibility: How to find: Take the Fügen Nord exit on the Zillertal Bundesstraße (federal road) and then follow the signs. Parking is available at the Marienberg Chapel Ascent: 1. Alternative: walk from Fügen (near the Marienberg Chapel) and proceed along the sled run until the Goglhof (approx. 1.2 km); from the Goglhof it is another approx. 2 km until the top of the sled run; walking time: 65 min 2. Alternative: with the car until the Goglhof; then proceed on foot until the top of the sled run Help with your ascent: Take the Rodeltaxi (sled run taxi) from the Goglhof to the start of the run; € 3.- per person and ride (group transfers available on request) Times: Monday to Saturday 11.00 a.m. until 03.00 p.m. and 07.00 p.m. until 09.00 p.m. Min 3 people. Further information: Gasthof Goglhof The Baumann family Panoramastraße 50 6264 Fügenberg phone: +43 5288 62725 fax: +43 5288 62725 66 [email protected] www.goglhof.at Zillertal Tourismus GmbH, Bundesstraße 27d, A-6262 Schlitters -

Innsbruck Aldrans, Ampass, Axams, Birgitz, Flaurling, +43.512.5356-0 Und Düsseldorf Nach Tirol

Orte auf der Karte finden? Hier umklappen! 1 Gut zu wissen 2 Land & Leute 1.1 Tourismusverbände Weitwandern MTB Klettern Familien X 1.2 Anreise 2.1 Tirols Berge XX 2.3 Essen & Trinken Telefonnummer Region besonders Orte dieser Region & E-Mail Webseite geeignet zum MIT DER BAHN erreichbar, von Kärnten Tirol ist das Land der Berge; mehr als 500 Dreitausender Von und nach Tirol fahren aus über die Bundesstraßen stehen hier. Im Norden Tirols dominieren die Nördlichen 1 Achensee Tourismus Achenkirch, Maurach, Pertisau, +43.5246.5300-0 www.achensee.com Züge der Österreichischen 107 und 108. Der Grenz- Kalkalpen. Dazu zählen das Wetterstein- und Kaisergebirge, Steinberg am Rofan [email protected] und der Schweizerischen übergang Innichen-Sillian die Brandenberger und Lechtaler Alpen, das Karwendel und Bundesbahnen, der Deut- verbindet Ost- und Südtirol. die Mieminger Kette. An den Grenzen zu Kärnten und Italien 2 Alpbachtal Alpbach, Brandenberg, Breitenbach am Inn, +43.5337.21200 www.alpbachtal.at schen Bahn und der Auf allen österreichischen Brixlegg, Kramsach, Kundl, Münster, Radfeld, [email protected] erstrecken sich die Südlichen Kalkalpen: die Karnischen und Rattenberg, Reith im Alpbachtal italienischen Trenitalia. Autobahnen herrscht Gailtaler Alpen mit den Lienzer Dolomiten. Die Kalkalpen Zwischen Wien und Inns- Mautpflicht. Die Vignette sind eigentlich Ablagerungen eines Urmeeres. Durch die 3 Erste Ferienregion Aschau, Bruck am Ziller, Fügen, Fügenberg, +43.5288.62262 www.best-of-zillertal.at im Zillertal Gerlos, Hart, Hippach, Hochfügen, Kaltenbach, [email protected] bruck verkehrt 14 Mal am kann bei Automobilclubs, Bewegung von Erdplatten begann der Meeresboden vor etwa Ried im Zillertal, Schlitters, Strass, Stumm, Stummerberg, Uderns Tag der ÖBB Railjet. -

Demographische Daten Tirol 2016

DEMOGRAPHISCHE DATEN TIROL 2016 Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris Landesstatistik Tirol Innsbruck, August 2017 Herausgeber: Amt der Tiroler Landesregierung Sachgebiet Landesstatistik und tiris Bearbeitung: Dr. Christian Dobler Redaktion: Mag. Manfred Kaiser Adresse: Landhaus 2 Heiliggeiststraße 7-9 6020 Innsbruck Telefon: +43 512 508 / 3603 Telefax: +43 512 508 / 743605 e-mail: [email protected] http://www.tirol.gv.at/statistik Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit Quellenangabe gestattet. Das Bundesland Tirol im Jahr 2016 Vorwort Die von der Landesstatistik herausgegebene Publikation „Demographische Daten Tirol 2016“ stellt Zahlen und Daten aus allen gesellschaftlich bedeutenden Bereichen vor. Sie präsentiert damit eine aktuelle und aussagekräftige Analyse und – in weiterer Folge – eine objektive Grundlage für künftige Maßnahmen und gesellschaftspolitische Weichenstellungen. Die vorliegende Veröffentlichung informiert über eine Vielzahl konkreter Themen. Die Datenerhebung erfasst Aktuelles zum Bevölkerungsstand, zu Geburten, Sterbefällen, zu Einbürgerungen und Migration, Eheschließungen und weiteren Bereichen, die für die künftige Entwicklung unseres Bundeslandes von Bedeutung sind. - So lebten am 31.12.2016 746.153 Personen in Tirol. Verglichen mit dem Vorjahr hat die Bevölkerungszahl in Tirol um 7.014 Personen (+0,9 %) zugenommen. Die Bevölkerungszunahme war zwar geringer als im Vorjahr, erreichte aber den zweithöchsten Wert seit Anfang der 1990er Jahre. Ein hoher Wanderungsgewinn sowie eine positive Geburtenbilanz waren für die überdurchschnittliche Bevölkerungszunahme verantwortlich. - Der allgemein zu beobachtende Trend einer älter werdenden Gesellschaft macht auch vor unserem Bundesland nicht halt. Die Tiroler Bevölkerung weist einerseits eine niedrige Geburtenziffer auf, andererseits aber auch eine steigende Lebenserwartung. Beides führt dazu, dass in rund 20 Jahren bereits jede/r vierte TirolerIn 65 Jahre oder älter sein wird.