Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt 2003

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Flächennutzungsplan Stadt Zerbst/Anhalt Sonderbauflächen

Flächennutzungsplan Stadt Zerbst/Anhalt Sonderbauflächen „Freiflächenphotovoltaikanlagen“ Alternativprüfung zur Ausweisung von Flächen für solare Energieerzeugung Standortkonzept der Stadt Zerbst/Anhalt Ingenieurbüro Wasser und Umwelt Bahnhofstraße 45 39261 Zerbst/Anh. September 2011 Stadt Sonderbauflächen Zerbst/Anhalt „Freiflächenphotovoltaikanlagen“ INHALTSVERZEICHNIS 1. NOTWENDIGKEIT 3 2. KURZCHARAKTERISIERUNG VON PV-FREIFLÄCHENANLAGEN 3 3. UNTERSUCHUNGSGEBIET (UG) 4 4. DATENGRUNDLAGEN 5 5. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 5 5. MÖGLICHE WIRKFAKTOREN VON PV-FREIFLÄCHENANLAGEN 9 6. LANDESPLANERISCHE BEURTEILUNG NACH DEM LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT 12 6.1 VORRANGGEBIETE 13 6.2 VORBEHALTSGEBIETE 14 7. REGIONALPLANERISCHE BEURTEILUNG NACH DEM REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLAN ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG 16 7.1 VORRANGGEBIETE 17 7.2 VORBEHALTSGEBIETE 19 8. NATURSCHUTZFACHLICHE ASPEKTE BEI DER STANDORTPLANUNG 21 9. ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE BEI DER STANDORTPLANUNG 23 10. ARCHÄOLOGISCHE BODENDENKMALE 25 11. STANDORTKONZEPT ENTSPRECHEND DEN RECHTLICHEN GRUNDLAGEN 26 11.1 ALTLASTVERDACHTSFLÄCHEN 26 11.2 BODENSCHUTZ IN DER RÄUMLICHEN PLANUNG 31 11.3 KURZVORSTELLUNGEN DER ENTSPR. TABELLE 5 POTENTIELL GEEIGNETEN ALTLASTVERDACHTSFLÄCHEN 39 GEWERBEGEBIETE 44 11.4 ALTERNATIVSTANDORTE (KLEINER 2 HA) 48 - 2 - Stadt Sonderbauflächen Zerbst/Anhalt „Freiflächenphotovoltaikanlagen“ Fortsetzung Tab. 4 Altstandort ...513072 Agrarflugplatz 50.517 Gödnitz landwirtschatliche Fläche (Brache) N ...513483 Schweinestallanlagen 19.378 Nedlitz Bebauung -

Bekanntmachung

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt am 25. Mai 2014 (§ 69 Abs. 6 der Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt) Der Wahlausschuss der Stadt Zerbst/Anhalt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 2.6.2014 das endgültige Wahlergebnis der Wahl des Stadtrates der Stadt Zerbst/Anhalt und der Wahl des Ortschaftsräte der Stadt Zerbst/Anhalt festgestellt und bestätigt. Wahl des Stadtrates der Stadt Zerbst/Anhalt Wahlberechtigte: 19.667 Wähler/innen: 8.158 ungültige Stimmzettel: 264 gültige Stimmzettel: 7.894 gültige Stimmen: 23.123 Von den gültigen Stimmen entfallen auf: CDU: 6.329 27,37 % 10 Sitze DIE LINKE: 3.329 14,40 % 5 Sitze SPD: 3.436 14,86 % 5 Sitze GRÜNE: 1.232 5,33 % 2 Sitze WLS: 346 1,50 % 1 Sitz FDP: 2.772 11,99 % 4 Sitze UWZ: 1.997 8,64 % 3 Sitze FFZ: 3.682 15,92 % 6 Sitze Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: CDU Stimmenzahl 1. Bustro, Wilfried 1.419 2. Müller, Ralf 942 3. Adolph, Bernd 786 4. Weimeister, Ulrich 517 5. Lindau, Holger 473 6. Friedrich, Detlef 460 7. Barycza, Denis 415 8. Behnke, Holger 305 9. Krüger, Volker 271 10. Konratt, Marian 221 1 DIE LINKE 1. Lenze, Raina 1514 2. Dietze, Michael 611 3. Schildt, Margitta, Anna, Ludwiga 355 3. Berzau Wolfgang 330 4. Wernecke, Jens 282 SPD 1. Hövelmann, Silke 1566 2. Siebert, Sebastian 409 3. Schrickel, Detlef 332 4. Rosenauer, Gernot 325 5. Krüger, Uwe 295 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1. Wesenberg, Bernd 468 2. -

Neuer Tourenplan.Pdf

✂ ✂ ✂ Hofladen Dienstag von 8:30 – 12:00 Uhr Neu Donnerstag von 8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 18:00 Uhr Neu Freitag von 14:00 – 18:00 Uhr Samstag von 8:30 – 11:00 Uhr Tourenplan Fleischerei Garitz ✁ ✁ ab 17.5.2021 Dienstag 14 tägig Dienstag 14 tägig Beginn 25.05.21 Beginn 18.05.21 Köselitz Loburg Kirche Markt 7:25-7:45 Uhr 8:00-12:00 Uhr Cobbelsdorf Mittwoch 14 tägig Cobbelsdorf-Dorfstr. 6, Trödel Beginn 19.05.21 8:00-8:20 Uhr Streetz Cobbelsdorf Bushaltestelle Cobbelsdorfer Hauptstr.(Agrar) 7:10-7:30 Uhr 8:25-8:50 Uhr Mühlstedt Senst Rosselstraße ,Kirche Bushaltestelle 7:45-8:15 Uhr 9:00-9:20 Uhr Meinsdorf Groß Marzehns Kohlenstr.(Maler) Am Teich 8:30-9:00 Uhr 9:35-10:00 Uhr Klieken Reetzerhütten Hotel Reetzerhütten (alter Tante Emma 9:15-9:45 Uhr Laden) 10:30-11:00 Uhr Coswig Mozartweg Reppinichen 10:00-10:25 Uhr Bushaltestelle 11:15-11:30 Uhr Coswig Urnenweg Reetz 10:35-10:50 Uhr Lindenplatz 11:45-12:05 Uhr Möllensdorf Bushaltestelle Reetz 11:05-11:20 Uhr (Zerbster Str.) 12:10-12:20 Uhr Wahlsdorf Hautstraße Bushaltestelle Deetz 11:30-11:55 Uhr Zerbster Str. Parkplatz 12:40- 13:05 Uhr Coswig Lukas-Kraner-Ring Kerchau 12:05-12:20 Uhr Dammstraße 6a 13:15-13:25 Uhr Zieko Dorfstraße 21 Lindau 12:35-12:55Uhr (Parkplatz an der Eisdiele) 13:35-14:00 Uhr Buko Dorfstr.10-Bukoer Winkel –Dorf- Mittwoch 14tägig Beginn 26.05.21 str.29 Bone 13:10-13:45 Uhr (Neuer Weg 15) Düben 7:20-7:30 Uhr (Dübener Straße Ecke Dorfplatz) Güterglück 13:55-14:10 Uhr (Bahnhofstraße, gegenüber der Donnerstag 14 tägig Schule) Beginn 20.05.21 8:00-8:45 Uhr Serno Walternienburg Sernoer Dorfstr. -

Tourenplan 2021 | Stadt Zerbst/Anhalt

Zerbst/Anhalt, Amtsbote Dezember 2020 Tourenpläne 2021| Blatt 1 ANHALT- Die ANHALT-BITTERFELDER KREISWERKE informieren BITTERFELDER KREISWERKE Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zerbst/Anhalt GmbH und ihrer Ortsteile, Salegaster Chaussee 10 06803 Bitterfeld-Wolfen Im Jahr 2021 und auch in den Das gleiche gilt für die Tourenpläne. Zusätzlich können die Nutzer von Smart- folgenden Jahren geben die phones die Tourenpläne über die Diese sind auf der Internetseite seit Jahren ANHALT-BITTERFELDER ABI-ABFALL-APP abrufen. sehr einfach, nach individueller Vorauswahl KREISWERKE GmbH (ABIKW) des Wohnortes jederzeit als Terminliste, Lesen Sie dazu unten mehr. keinen gedruckten Abfallkalender Monats- oder Halbjahresansicht abrufbar mehr heraus. Diejenigen unter Ihnen, die kein Internet und auch in verschiedenen Fassungen nutzen können, möchten wir bitten, sich Der Grund dafür ist die schnelle Ver- auszudrucken. den Tourenplan für ihren Wohnort hier breitung moderner Medien aus dem Amtsblatt zu entnehmen und als Informationsquelle, auch zu übers Jahr 2021aufzuheben. Fragen der Abfallentsorgung. So können Sie die ausführlichen Vielen Dank und Informationen zur Durchführung mit freundlichen Grüßen der öffentlichen Abfallentsorgung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld über Hartmut Eckelmann die Internetseite der ABKIW unter Geschäftsführer www.abikw.de rund um die ANHALT-BITTERFELDER KREISWERKE Uhr abrufen. GmbH Kennen Sie die ABI-Abfall-App? Dann stellen Sie die Erinnerungsfunktion individuell für die gewünschten Sammel- Die App gibt es für Android Smartphones systeme ein (Eingabe mehrerer Erinner- und iPhones. Der Download erfolgt über ungs-zeitpunkte, Anzahl der Vorlauftage den App- bzw. Play Store. Sie möchten Ihre Umleer- und frei wählbar). Sammeltermine tagtäglich im QR-Code für den Google Play Store Zum erneuten Aufruf der App tippen Sie Auge behalten? Sie möchten auf das orange-grüne Symbol mit den zudem daran erinnert werden, zwei Tonnen. -

Suchungen Im Raum Bitterfeld, Im Raum Hettstedt Und Einem Vergleichsgebiet 1992 - 2000 02 Abschlussbericht ISSN Band 1: Textband 0175-4211

WaBoLu-Hefte UMWELTFORSCHUNGSPLAN DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT Forschungsbericht 298 61 724 UBA-FB 000288 WaBoLu Umweltmedizinische Unter- 4 suchungen im Raum Bitterfeld, im Raum Hettstedt und einem Vergleichsgebiet 1992 - 2000 02 Abschlussbericht ISSN Band 1: Textband 0175-4211 von Dr. Joachim Heinrich Dr. Christian Frye Dr. Bernd Hölscher Ines Meyer Mike Pitz Dr. Josef Cyrys Hubert Schneller Dr. Matthias Wjst Prof. Dr. Dr. H.-Erich Wichmann Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie Lehrstuhl für Epidemiologie der Ludwig-Maximilians- Universität München (1/1996 - 9/2000) Institut für Epidemiologie GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg (1/1996 – 9/2000) Fachgebiet Arbeitssicherheit und Umweltmedizin, FB 14 Bergische Universität – Gesamthochschule Wuppertal (4/1992 – 12/1995) UMWELTBUNDESAMT Diese WaBoLu-Veröffentlichung kann bezogen werden bei Vorauszahlung von 10,00 Euro durch Post- bzw. Banküberweisung, Verrechnungsscheck oder Zahlkarte auf das Konto Nummer 4327 65 - 104 bei der Postbank Berlin (BLZ 10010010) Fa. Werbung und Vertrieb, Ahornstraße 1-2, 10787 Berlin Parallel zur Überweisung richten Sie bitte eine schriftliche Bestellung mit Nennung der WaBoLu-Hefte-Nummer sowie des Namens und der Anschrift des Bestellers an die Firma Werbung und Vertrieb. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die in dem Gutachten geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht mit denen des Herausgebers übereinstimmen. Herausgeber: Umweltbundesamt - Postfach 33 00 22 14191 Berlin Tel.: 030/8903-0 Telex: 183 756 Telefax: 030/8903 2285 Internet: http://www.umweltbundesamt.de Redaktion: Fachgebiet II 2.1 Dr. med. habil. Jutta Dürkop Prof. Dr. -

Official Journal C 251 Volume 35 of the European Communities 28 September 1992

ISSN 0378 - 6986 Official Journal C 251 Volume 35 of the European Communities 28 September 1992 Information and Notices English edition Notice No Contents Page I Information II Preparatory Acts Commission 92 / C 251 / 01 Proposal for a Council Directive amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Federal Republic of Germany ) 1 92 / C 251 / 02 Amended proposal for a Council Directive relating to the medical devices 40 92 / C 251 / 03 Proposal for a Council Regulation amending Regulation ( EEC ) No 1408 / 71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation ( EEC ) No 574 / 72 laying down the procedure for implementing Regulation ( EEC ) No 1408 / 71 51 92 / C 251 / 04 Proposal for a Council Regulation on special measures for farmers affected by the 1991 / 1992 drought in Portugal 57 2 28 . 9 . 92 Official Journal of the European Communities No C 251 / 1 II f Preparatory Acts) COMMISSION Proposal for a Council Directive amending Directive 86 / 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Federal Republic of Germany ) New Lander ( 92 / C 251 / 01 ) COM (92) 351 final (Submitted by the Commission on 28 July 1992) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , that the Community list of areas annexed to Directive 86 / 465 / EEC be amended as indicated in the -

Gemeinde Straguth Erlauterungsbericht Zum Flachennutzungsplan

GEMEINDE STRAGUTH LANDKREIS ANHALT - ZERBST ERLAUTERUNGSBERICHT •• ZUM FLACHENNUTZUNGSPLAN •• Stand Marz 2001 Ha: vorgp,lp.gen ZUI Genehmigung A.r , :\- . /(.·: .....·./~:~c i-.1.<.... ~ ') ,., . ~-'",' d" r'· ()' • , , •• '. ,-J ".; " .•. I. ....... • > • .,... • t INGENIEURSURO WASSER UNO UMWELT Bahnhofstraf3,e 45, :el 03923! 784331 Fax 03923 1 7 83362 39261 ZERSST Fliich ennutzungsplan C ierne1.17 de Srrogwil 3. Entwurf INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS.. 2 1. Vorbemerkung . 3 2. Aufstellungsnotwendigkeit . 3 3. Grundlagen. 4 3. 1. Gesetzliche Grundlagen. 4 3. 2. Planungsgrundlagen . 4 3. 3. Darstellungsgrundlage . 4 4. Raumordnung .. 5 4.1. Lage im Raum. 5 4.2. Geschichtliche und bauliche Entwicklung . ..6 Straguth.. 6 Badewitz.. 6 Gollbogen.... 6 Zotlrnuhle. 7 42.1. Nach Landesrecht qeschutzte Bauwerke und Bodendenkmaler... ..................7 4.3. Naturliche Bedingungen... 8 43.1. Geologie . 8 4.32. Boden.. ..8 4.3.3. Hydrologie und Grundwasserschutz.. ..................9 43.4 l.aqerstatten 9 4.35. Bebaubarkeitsbedingungen. 9 4.36. Klima. .9 4.37. Naturraum und Vegetation.... 10 4.4. Regionale Entwicklung 10 4.4.1. Grundsatzliche Ziele der Gemeindeentwicklung.. 11 5. Analysen, Prognosen, Planungsziele . 12 5.1. Gemischte Bautlache (1\/1) §1 Abs. Nr 2 BauNVO ..13 Straguth. .. 13 Badewitz.. 14 Gollbogen / Zollmuhle.. .. .15 5.2. Industriegebiet (GI) §9 BauNVO . 15 5.3. Sondergebiet zur Errichtung von Windkraftanlagen (SO WK) §11 Abs. 2 BauNVO.. 15 5.4. Grunflachen / Spielplatze / Wasserflachen . 16 5.5 Flachen fur den Verkehr . 17 5.51. Flachen fur den StralSenverkehr . 17 5.5.2. Hachen fur den Luftverkehr.. 18 5.6. Flachen tur Versorgungsanlagen 18 5.6.1. Wasserversorgung / Wasserwirtschaft.. 18 5.6.2. Abwasserentsorgung... 20 5.63 Energieversorgung. " 21 5.6.4. -

Abwasser- Und Wasserzweckverband Elbe- Fläming Stadt Dessau-Roßlau

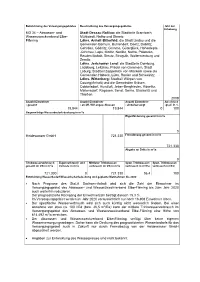

Bezeichnung des Versorgungsgebietes Beschreibung des Versorgungsgebietes Jahr der Erhebung MD 34 – Abwasser- und Stadt Dessau-Roßlau: die Stadtteile Brambach, Wasserzweckverband Elbe- Mühlstedt, Natho und Streetz Fläming Ldkrs. Anhalt-Bitterfeld: die Stadt Lindau und die Gemeinden Bornum, Buhlendorf, Deetz, Dobritz, Gehrden, Gödnitz, Grimme, Güterglück, Hohenlepte, Jütrichau, Leps, Moritz, Nedlitz, Nutha, Polenzko, Reuden/Anhalt, Steutz, Straguth, Walternienburg und Zernitz Ldkrs. Jerichower Land: die Stadtteile Dornburg, Ladeburg, Leitzkau, Prödel von Gommern, Stadt Loburg, Stadtteil Zeppernick von Möckern sowie die Gemeinden Hobeck, Lübs, Rosian und Schweinitz Ldkrs. Wittenberg: Stadtteil Wörpen von Coswig(Anhalt) und die Gemeinden Bräsen, Cobbelsdorf, Hundluft, Jeber-Bergfrieden, Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, Serno, Stackelitz und Thießen 2008 Anzahl Einwohner Anzahl Einwohner Anzahl Einwohner Anschluss - gesamt - an öff. WV angeschlossen - einzelversorgt -grad in % 19.844 19.844 0 100 Gegenwärtige Wasserbedarfsdeckung in m³/a Eigenförderung gesamt in m³/a 0 Heidewasser GmbH 721.330 Fremdbezug gesamt in m³/a 721.330 Abgabe an Dritte in m³/a 0 Trinkwasserverbrauch Eigenverbrauch und Mittlerer Trinkwasser- Spez. Trinkwasser- Spez. Trinkwasser- gesamt im VG in m³/a Verluste in m³/a verbrauch im VG in m³/a verbrauch in m³/Ea verbrauch in l/Ed 721.330 0 721.330 36,4 100 Entwicklung Wasserbedarf/Wasserbedarfsdeckung und geplante Maßnahmen bis 2020 Nach Prognose des StaLA Sachsen-Anhalt wird sich die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet des Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming bis zum Jahr 2020 auch weiterhin reduzieren. Der prognostizierte Rückgang der Einwohnerzahl beträgt danach 15,3 %. Im Versorgungsgebiet werden im Jahr 2020 voraussichtlich nur noch 16.808 Einwohner leben. Der spezifische Wasserverbrauch wird sich auch künftig nicht wesentlich ändern. -

Zerbst/Anhalt Amtsblatt Der Stadt Zerbst/Anhalt Und Ihrer Ortsteile Jahrgang 14 · Nummer 14 · 5

Amtsbote Zerbst/Anhalt Amtsblatt der Stadt Zerbst/Anhalt und ihrer Ortsteile www.stadt-zerbst.de Jahrgang 14 · Nummer 14 · 5. Juli 2019 - Anzeige - Auch in dieser Ausgabe: - Spannende Fotografien in neuer Ausstellung Seite 8 - STARK V- Mittel für Sanierung am Frauenkloster Seite 8 - Friesische Teezeremonie für Zerbster Schüler Seite 8 39264 Straguth ANHALT- Am Flugplatz 1 Tel. 03 92 48 / 9 42 66 BITTERFELDER Fax 03 92 48 / 9 42 68 KREISWERKE •- ContainerdienstHaus-, Gewerbe- und vonSperrmüllentsorgung 1,5 m3 bis 30 m3 GmbH •- Haus-,Abfallannahme Gewerbe- und - SperrmüllentsorgungVerkauf von Komposterde und Recyclingmaterial 2 5. Juli 2019 Amtsbote, Zerbst/Anhalt Für alle Notfälle Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst Dienstbereit für den Raum Zerbst/Anhalt Einsatzleitstelle Dienstzeiten des Landkreises Montag von 19:00 Uhr, Dienstag von 19:00 Uhr, Mittwoch von 14:00 Uhr, Donners- in Bitterfeld 03493 513-150 tag von 19:00 Uhr, Freitag von 14:00 Uhr, Samstag von 7:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 7:00 bis 19:00 und 19:00 bis 7:00 Uhr. Notrufe Feuerwehr/ Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst gilt nur außerhalb der Sprechzeiten der Rettungsdienst 112 Hausarztpraxis. Polizei 110 Bitte wenden Sie sich während der Sprechzeiten an Ihren Hausarzt bzw. dessen Vertretung. Wichtige Rufnummern Revierkommissariat Zentrale Bereitschaftsdienst-Rufnummer Tel. 116117 Zerbst/Anhalt 03923 7160 In lebensbedrohlichen Fällen Heidewasser GmbH 039207 95090 ärztliche Hilfe über Notruf Tel. 112 Abwasser- u. Wasserzweckverband Auskünfte über Notdienst Elbe-Fläming 03923 610444 Einsatzleitstelle Bitterfeld Tel. 03493 513150 Strom Nur Stadtgebiet Zerbst/Anhalt, Stromversorgung 03923 73750 Ortsteile Zerbst/Anhalt: Apotheken-Bereitschaftsdienst vom 05.07. bis 18.07.2019 über AVACON direkt 0800 0282266 Redaktionsschluss am 25.06.2019 Gas Gasstadtwerke Zerbst GmbH Freitag, 05.07.2019 Rats- und Stadtapotheke Erdgas Mittelsachsen Jever Apotheke Zerbst/Anhalt Alte Brücke 37 GmbH Schönebeck 03923 2464 39261 Zerbst/Anhalt Samstag, 06.07.2019 Tel. -

Ausgabe 24 Vom 21. Dezember 2018

Jahrgang 12 • Ausgabe 24 • Freitag, 21.12.2018 Ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr sowie für 2019 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen! 2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Anhalt-Bitterfeld ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 21. Dezember 2018 Liebe Einwohner des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Weihnachten gehört zu den traditionsreichsten und ältesten Festen unserer Kultur. Und es ist ein Fest, das die ganze Gesellschaft berührt. Fast überall kehren am Heiligen Abend in die sonst emsige Geschäftigkeit Ruhe und Stille ein. Fast alle Menschen, die hier leben, feiern das Fest. Wie Sie dies tun, das liegt heute ganz bei Ihnen selbst und sieht deshalb wohl durchaus unterschiedlich aus. Für den einen gehört der Kirchgang fraglos dazu, andere begehen Weihnachten als großes oder kleines Familienfest und wieder andere schätzen die ungestörte frei Zeit, die Muße oder die Besinnlichkeit. Die Menschen in unserem Land haben ihren eigenen Weg gefunden, Weihnachten zu feiern und etwas aus den Festtagen zu machen. Schön wäre es auch, wenn wir an jene Menschen denken, die allein oder schwer krank sind, denn das Weihnachtsfest ist auch ein Fest der Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Diese Werte haben nach wie vor Gültigkeit, auch wenn wir in den Nachrichten dieser Welt oft vom Gegenteil hören und sehen. Unser besonderer Dank gilt daher all jenen, die sich für andere Menschen und für unser friedliches Miteinander ein- setzen. Ein herzliches Dankeschön auch an die Frauen und Männer, die für unser Gemeinwohl an den Festtagen arbeiten gehen, sei es der Busfahrer, die Krankenschwester oder der Polizist. Ihnen allen, liebe Einwohner des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, wünschen wir ein frohes und gesegnetes Weihnachts- fest sowie ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. -

1986L0465 — En — 13.03.1997 — 003.001 — 1

1986L0465 — EN — 13.03.1997 — 003.001 — 1 This document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents ►B COUNCIL DIRECTIVE of 14 July 1986 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/ 268/EEC (Germany) (86/465/EEC) (OJ L 273, 24.9.1986, p. 1) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Council Directive 89/586/EEC of 23 October 1989 L 330 1 15.11.1989 ►M2 CommissionDecision91/26/EEC of 18 December 1990 L 16 27 22.1.1991 ►M3 Council Directive 92/92/EEC of 9 November 1992 L 338 1 23.11.1992 ►M4 amended by Commission Decision 93/226/EEC of 22 April 1993 L 99 1 26.4.1993 ►M5 amended by Commission Decision 97/172/EC of 10 February 1997 L 72 1 13.3.1997 ►M6 amended by Commission Decision 95/6/EC of 13 January 1995 L 11 26 17.1.1995 1986L0465 — EN — 13.03.1997 — 003.001 — 2 ▼B COUNCIL DIRECTIVE of 14 July 1986 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (Germany) (86/465/EEC) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Having regard to Council Directive 75/268/EEC of 28 April 1975 on mountain and hill farming and farming in certain less-favoured areas (1), as last amended by Regulation (EEC) No 797/85 (2), and in particular Article 2 (2) thereof, Having regard to the proposal from the Commission, Having regard to the opinion of the European Parliament (3), Whereas Council Directive 75/270/EEC of 28 April -

Sachsen - Anhalt Auf Gemeindebasis

Verzeichnis der regionalen Kleinstrukturanteile des Landes Sachsen - Anhalt auf Gemeindebasis Inhaltsverzeichnis Kreis Seite Altmarkkreis Salzwedel 2 - 4 Anhalt-Zerbst 4 - 5 Aschersleben-Staßfurt 6 Bernburg 7 Bitterfeld 7 - 8 Bördekreis 8 - 9 Burgenlandkreis 9 - 11 Dessau 11 Halberstadt 12 Halle/ Saale 12 Jerichower Land 12 - 14 Köthen 14 - 15 Magdeburg 15 Mansfelder Land 15 - 17 Merseburg-Querfurt 17 - 18 Ohrekreis 18 - 20 Quedlinburg 20 Saalkreis 20 - 22 Sangerhausen 22 - 23 Schönebeck 23 Stendal 23 - 26 Weißenfels 26 - 27 Wernigerode 27 - 28 Wittenberg 28 - 29 Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturen für Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt KREIS: Altmarkkreis Salzwedel Ortskennzahl Gemeindename Biotopindex Soll: Erfüllt: fehlende:Ha 15370001 Ahlum 7,15 8,86 Nein 19,48 15370002 Algenstedt 9,93 8,86 Ja 15370003 Altensalzwedel 9,84 8,86 Ja 15370004 Altmersleben 11,27 8,86 Ja 15370005 Apenburg 10,33 8,86 Ja 15370006 Arendsee (Altmark) 14,41 8,86 Ja 15370007 Badel 15,62 8,86 Ja 15370008 Bandau 13,95 8,86 Ja 15370009 Beetzendorf 11,38 8,86 Ja 15370010 Benkendorf 5,73 8,86 Nein 24,75 15370011 Berge 17,94 8,86 Ja 15370012 Bierstedt 8,27 8,86 Nein 2,74 15370013 Binde 9,60 8,86 Ja 15370014 Bonese 10,61 8,86 Ja 15370015 Bornsen 7,66 8,86 Nein 6,56 15370016 Breitenfeld 7,11 8,86 Nein 11,51 15370017 Brietz 20,89 8,86 Ja 15370018 Brunau 4,33 8,86 Nein 57,22 15370019 Chüden 8,82 8,86 Nein 0,58 15370020 Dähre 9,40 8,86 Ja 15370021 Dambeck 10,17 8,86 Ja 15370022 Dannefeld 38,36 8,86 Ja 15370023 Diesdorf 9,87 8,86 Ja 15370024 Dönitz 15,93 8,86