Lokale Entwicklungsstrategie (LES) LAG Berkel Schlinge 2014

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019 Recreatie En Toerisme in De Achterhoek Versterken Door Betere Kwaliteit

Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019 Recreatie en Toerisme in de Achterhoek versterken door betere kwaliteit 1 VOORWOORD Portefeuillehouders Vrijetijdseconomie en Vrijetijdsondernemers in de Achterhoek hebben gezamenlijk geconstateerd dat het voor de komende periode van belang is om een vernieuwingsslag te maken binnen de sector. Deze vernieuwing is noodzakelijk om de ontwikkelingen in de markt te volgen en te beïnvloeden. Vernieuwing komt tot stand door samen te werken en het aanbod, arrangementen en innovatieve ideeën met elkaar te verbinden. En door elkaars kennis te delen. Wij hebben met de sector de handen ineengeslagen en gezamenlijk het proces gestart om te komen tot deze nota. Wat vooraf ging Sinds 2006 hebben de 8 gemeenten die zijn aangesloten bij de Regio Achterhoek en de gemeenten Zutphen en Lochem samengewerkt aan het opstellen en uitvoeren van een toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan voor de Achterhoek (TROP Achterhoek). De belangrijkste onderdelen hierin zijn: De identiteit van de Achterhoek is in beeld gebracht; De toeristische organisatiestructuur is de afgelopen jaren gewijzigd na het faillissement van zowel Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) als VVV Achterhoek: o Stichting Achterhoek Toerisme (AT) is opgericht voor regionale toeristische marketing. o Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) is ontmanteld waarbij taken zijn herverdeeld: . Eigendom/beheer fietspaden terug naar gemeenten . Routebureau overgeheveld naar AT . Eigendom/beheer recreatieplassen naar Leisurelands (voorheen RGV). Er is gewerkt aan investeringsprogramma’s met concrete projecten: In de periode 2008-2011 zijn via het Regiocontract de volgende projecten uitgevoerd: o Landelijke promotiecampagne (ABT) o Achterhoek Spektakel Toer (Stichting Achterhoek Spektakel Toer) o Infozuilen o Aanpassen website en database o Uniformering toeristische objectbewegwijzering en fietsknooppuntensysteem (RAL). -

Grenzüberschreitendes Gewässerkonzept Schlinge/Bovenslinge

Auswirkungen der Maßnahmenplanung auf wasserwirtschaftliche Nutzung der künstlichen die Gewässerökologie Entwässerungsgräben durch die Kulturstaue Die geplanten gewässerökologischen Maß- dient deshalb nicht nur den Landnutzern, son- nahmen (unter Berücksichtigung der Ziele der dern auch dem Landschaftswasserhaushalt und _für die Region EG-WRRL) bilden die Grundlage für die positi- damit der Gewässerökologie. Hierdurch kann eine ve Entwicklung der Lebenswelt im Gewässer. nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser und Grenzüberschreitendes Maßgeblich für die im Gewässer vorkommenden eine Niedrigwasserstützung erfolgen. Der positive Gewässerkonzept Arten sind dabei die Durchwanderbarkeit sowie Einfluss auf das Wasserdargebot zeigt sich sowohl Schlinge/Bovenslinge ein entsprechend strukturierter Lebensraum. auf deutscher wie auch auf niederländischer Seite. Dem Gewässer soll unter Berücksichtigung der Da der Kulturstau nur im Niedrig- oder Normalwas- weiteren Nutzungen Entwicklungsraum bereit- serfall wirksam ist, hat er keine Auswirkungen auf gestellt werden, in dem es sich grenzüberschrei- die Hochwassersicherheit. Diese wird nicht negativ tend naturnäher entwickeln kann. Die folgende beeinflusst. Abbildung zeigt eine Sekundäraue, wie sie bei spielsweise an der Schlinge entwickelt werden Ausblick soll. Auf Grundlage des vorliegenden Konzeptes können in den kommenden Jahren die im Grundsatz ab- Sekundäraue Sekundäraue gestimmten Maßnahmen schrittweise umgesetzt Auengebüsch werden. Das Konzept bietet dabei die Basis für ein Mittelwasserprofil -

Systeembeschrijving Beheersgebied Oude Ijssel Juli 2016

Systeembeschrijving Beheersgebied Oude IJssel juli 2016 Systeembeschrijving beheersgebied Oude IJssel Inhoud Introductie in de systeembeschrijvingen ................................................................................................ 3 1 Samenvatting Beheersgebied Oude IJssel ....................................................................................... 4 2 Algemene informatie ....................................................................................................................... 9 2.1 Gebiedsbegrenzing en indeling ............................................................................................... 9 2.2 Bodem en ondergrond .......................................................................................................... 10 2.3 Historie .................................................................................................................................. 15 2.4 Landschap en landgebruik ..................................................................................................... 19 2.5 Natuur.................................................................................................................................... 21 3 Watersysteem ............................................................................................................................... 24 3.1 Algemeen: Beheersgebied Oude IJssel .................................................................................. 24 3.2 Oude IJssel en Aastrang ........................................................................................................ -

Ijsselmeerzuflüsse Und Deren Einzugsgebiete in Westfalen

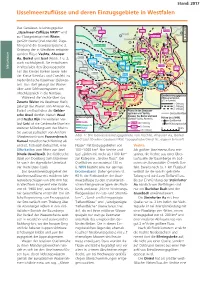

B3a_Layout 1 14.04.16 12:02 Seite 1 Stand: 2017 IJsselmeerzuflüsse und deren Einzugsgebiete in Westfalen Das Gewässer-Teileinzugsgebiet 30 Em Rijssen s Regge Dinkel Vechte „IJsselmeer-Zuflüsse NRW” wird Hengelo T Rheine Eileringsbeke h zur Flussgebietseinheit Rhein Goor Gronau ie Enschede (W.) G 39 b o e 35 o rg gezählt (www.ijssel.nrw.de). Zuge- rb Ochtrup a 47 h c h c Wettr. hörig sind die Gewässersysteme 2. Buurserbeek H ba r or n Haaksbergen l e F b Dinkel e Gaux- Ordnung der in Westfalen entsprin- c A k bach Lochem e lt 28 Stein- e genden Flüsse Vechte, Ahauser Berkel 39 n Zodde- 60 furt b Baakse ach e Aa, Berkel und Issel (Abbn. 1 u. 2, bach Alsttter Aa erb r Groenlose Le g Ahaus Heek e auch nachfolgend). Sie entwässern Slinge Eibergen Huning- r bach Flrb. Schpp. H Groenlo 31 Vechte Berg in Westfalen den überwiegenden l- Ahauser Aa Steinf. h Naturraum Veengoot e bach 65 Aa n Vreden 55 61 Mhlenba Teil des Kreises Borken sowie Teile ch Burl. B. Baakse Winters- Berkel Legden 110 110 der Kreise Steinfurt und Coesfeld ins wijk Stadtlohn Dinkel 95 88 98 Welling- M Baum- 135 A ns niederländische IJsselmeer (Süßwas- bach a te Fels- rs Boven-Slinge Billerbeck ch AaltenAalten bach Coesfd. berge . ser). Von dort gelangt das Wasser 55 80 Honig- 125 beek 25 Schlinge Gescher IJssel s- bach S er R te über zwei Schleusen sys teme am iz o g v e K r 15 K up Ber e ch n Velen 66 er r Aastrang a B s H Abschlussdeich in die Nordsee. -

Stadtmarketing Broschüre Radwandern 0615 L02.Indd

3 TaGe aUF deM Rad Radwandern an den Ufern von Berkel und Schlinge Stadtmarketing geScher gBr Elke Würz, Birgit Meyer Armlandstrasse 15 48712 Gescher Telefon +49(0) 25 42 - 9 80 11 [email protected] www.stadtmarketing-gescher.de e t ou RadwandeRn r kel r be 39 km an den Ufern von Berkel Und info e t Schlinge info ou r kel r Haarlo be Drei Tage Radwandern in der m e t deutsch-niederländischen Flussland- ou 35 k r schaft zwischen Berkel und Schlinge e t slinge ou r (Achterhoek – Westmünsterland). Sie ijssel NL D übernachten in Haarlo (NL), zwischen 30 k m Borculo und Eibergen gelegen, und in 65 k m Gescher (D). e t ou r kel Grenzüberschreitende Radtour in den info r e be 24 k t Achter- Regionen Achterhoek und Westmüns- ou m r hoek terland: Das bedeutet, nach jeder slinge 34 k Kurve von einem neuen Anblick über- info m m 36 k info rascht zu werden, zum Beispiel von 47 km e t ou r herrlichen Fernsichten oder typischen m Wallhecken. Sie radeln durch Wald k schlinge info 11 und Wiesen, durch pittoreske Dörfer 10 k m West- und historische Städtchen. Nirgendwo e t münsterlandsonst ist die Landschaft so abwechs- ou info info r e lungsreich wie hier. aa aa t ou r aa aa e t 10 k ou r m 2 | Radwandern an den Ufern von Berkel und Schlinge Radwandern an den Ufern von Berkel und Schlinge | 3 ijssel 57 km radtour geScher – haarlo BerkelroUte (ca. 60 km) haarlo – geScher SchlingeroUte (ca. -

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap Rijn en IJssel www.wrij.nl/waterbeheerplan November 2015 Waterbeheerplan 2016-2021 WRIJ, november 2015 Dit waterbeheerplan 2016-2021 is een coproductie van: Waterschap Vechtstromen Waterschap Reest en Wieden Waterschap Groot Salland Waterschap Rijn en IJssel 2 Waterbeheerplan 2016-2021 WRIJ, november 2015 Waterbeheerplan 2016-2021 Inhoud 1. Inleiding ........................................................................................................................................... 5 STRATEGIE EN BELEID ............................................................................................................................. 7 2. Uitdagingen voor de planperiode .................................................................................................... 7 2.1 Samenwerken met inwoners, ondernemers en overheden ................................................... 7 2.2 Duurzame ontwikkeling naar een circulaire economie ........................................................... 9 2.3 Maatschappelijk meerwaarde ............................................................................................... 10 2.4 Bewustwording vergroten ..................................................................................................... 11 2.5 Kostenbeheersing .................................................................................................................. 12 3. Waterveiligheid ............................................................................................................................ -

Lokale Entwicklungsstrategie (LES) LAG Berkel Schlinge 2014

Lokale Entwicklungsstrategie (LES) LAG berkel schlinge 2014 - 2020 Stand: 06. Februar 2015 Wettbewerbsbeitrag der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) berkel schlinge zur Auswahl der LEADER-Regionen in Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Umsetzung der integrierten Entwicklungsstrategie im Rahmen der Maß- nahme LEADER des NRW-Programms „Ländlicher Raum 2014-2020“ Gefördert auf Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt- schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) Auftraggeber LAG berkel schlinge c/o Glockenstadt Gescher Postfach 1360 D-48706 Gescher Ansprechpartner Stadt Gescher Gemeinde Südlohn Uwe Wissmann Herbert Schlottbom [email protected] [email protected] +49 (0)2542 60 360 +49 (0)2862 582-30 Stadt Stadtlohn Stadt Vreden Mathias Pennekamp Dirk Hetrodt [email protected] [email protected] +49 (0)2563 87600 +49 (0)2564 303-236 Auftragnehmer inspektour GmbH Das Tourismus- und Freizeitinstitut Osterstraße 124 D-20255 Hamburg Ansprechpartner Ralf Trimborn Geschäftsführender Gesellschafter +49 (0)40 414 3887-40 [email protected] Projektbearbeitung Christine Seiler Friederike Menge Projektleiterin [email protected] +49 (0) 40 414 3887-45 Katrin Kotschner [email protected] [email protected] Im Wettbewerbsaufruf werden unterschiedliche Bezeichnungen für die Bewerbung als LEADER-Region in Form der Strategie angewandt. Im Rahmen des Wettbewerbsbeitrags wird im Folgenden ausschließlich die Bezeichnung Lokale Entwicklungsstrategie (LES) ge- nutzt. Die LES ist in enger Kooperation mit der eigens dafür gegründeten Steuerungsgruppe zur Erstellung der Strategie der „LAG berkel schlinge “ entwickelt worden. Es werden die gängigen Abkürzungen verwendet. Bei erstmaliger Nennung wird die Abkür- zung erklärt. Auf ein Glossar wird verzichtet. -

Grenzüberschreitendes Gewässerkonzept Schlinge/Bovenslinge Kurzbericht

Grenzüberschreitendes Gewässerkonzept Schlinge/Bovenslinge Kurzbericht Herausgegeben durch: Bezirksregierung Münster, Kreis Borken, Gemeinde Südlohn, Waterschap Rijn en IJssel, Provinicie Gelderland, Dienst Landelijk Gebied Oktober 2014 www.brms.nrw.de/ schlinge-projekt Impressum Auftragnehmer: Planungsgemeinschaft bestehend aus: Planungsbüro Koenzen (Koordination) Schulstraße 37 40721 Hilden ARCADIS Postbus 673 7300 AR Apeldoorn ProAqua Turpinstr. 19 52066 Aachen Bearbeitung: Planungsbüro Koenzen Dr. Uwe Koenzen Dipl.-Ing. (FH) Harald Grote Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Ökol. Hans-Peter Henter ARCADIS Arjan ter Harmsel MSc Wilco Klutman MSc ProAqua M.S. Dipl.-Ing. Joachim Steinrücke Für die Bezirksregierung Münster Kreis Borken Gemeinde Südlohn (Dezernate 54.5 und 33) Domplatz 1-3 Burloer Str. 93 Winterswyker Str. 1 48143 Münster 46325 Borken 46354 Südlohn und Waterschap Rijn en IJssel Provincie Gelderland Dienst Landelijk Gebied Regio Ost Liemersweg 2 Markt 11 Rosendaalstraat 64 7006 GG Doetinchem 6811 CG Arnhem 6824 CM Arnhem 3 Inhalt 1 Ausgangssituation ..............................................................................................4 Die Ziele .................................................................................................................................................. 4 Die Beteiligten ........................................................................................................................................ 4 Der Untersuchungsraum ....................................................................................................................... -

Boven Slinge (Traject Bovenstrooms Van Zandvang Miste)

Boven Slinge (traject bovenstrooms van zandvang Miste) Basisgegevens Nr. waterlichaam NL07_0009 Gebied WRIJ: Oude IJssel Gemeente: Winterswijk Provincie: Gelderland Lengte: 12,5 km Omvang: 2915 ha Status: Sterk veranderd Type: R5 Ambitieniveau: Hoog Ligging en toegekende functies Beschrijving waterlichaam Het waterlichaam Boven Slinge (traject bovenstrooms Misterweg) behoort tot de KRW categorie “Rivieren”. Het waterlichaam behoort tot het waterlichaam type R5: langzaam stromende middenloop/ benedenloop op zand. Het waterlichaam Boven Slinge is volledig in beheer bij Waterschap Rijn en IJssel. Het waterlichaam valt binnen de gemeente Winterswijk en binnen de provincie Gelderland. Het waterlichaam de Boven Slinge heeft een lengte van 12,5 kilometer en een stroomgebied van 2915 hectare. Het waterlichaam bestaat uit één watergang. De watergang vindt zijn oorsprong in het stroomgebied van de Schlinge in Duitsland. De Boven Slinge mondt via de Bielheimerbeek uit in de Oude IJssel. Om het peil te regelen zijn in het waterlichaam Boven Slinge 6 stuwen/overlaten geplaatst. Daarvan is er 1 (Berenschot) in 2016 nog niet vispasseerbaar. De Boven Slinge is het gehele jaar watervoerend. In de zomer komen geen afvoerloze perioden voor. De zijbeken van de Boven Slinge, de Osink-Bemersbeek, Scheperswaterleiding en de Limbeek kunnen zomers droogvallen. In Duitsland liggen de RWZI in Südlohn en enkele IBA’s. Huidige situatie De Boven Slinge is een vrij meanderende beek die grotendeels door bos loopt. Op bepaalde trajecten grenst cultuurland aan de beek. Hier is in het algemeen ook een brede variatie aan structuren in de vorm van dood hout, slib- en detritusbanken en stroomkuilen. In gemiddelde jaren heeft de beek jaarrond afvoer. -

LOS LEADER Achterhoek, Geactualiseerde Versie, 19-2-2018

Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Achterhoek 2015-2022 (geactualiseerde versie 19 februari 2018) Inhoudsopgave Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER 2015 - 2022 Deel I Beschrijving van de LOS pagina Hoofdstuk 1. Totstandkoming Ontwikkelingsstrategie 2 1.1 Wat is LEADER 2 1.2 Totstandkoming en status LOS Achterhoek 3 Hoofdstuk 2. Gebied 5 2.1 Onderbouwing begrenzing gebied 6 2.2 Gebiedsanalyse 9 2.2.1 SWOT-analyse 9 2.2.2 Kern SWOT en ontwikkelingsperspectief 11 2.2.3 Krachtenveldanalyse 11 Hoofdstuk 3. Ontwikkelingsstrategie 13 3.1 Strategie, thema’s en algemene doelstellingen 13 3.1.1 Focusthema’s 13 3.1.2 Integrale samenwerking 15 3.2 Meetbare doelstellingen 16 3.3 Prestatiedoelstellingen (Output) 16 Hoofdstuk 4. Activiteitenplan 20 Hoofdstuk 5. Organisatie 5.1 Positie, taken en bevoegdheden LAG 23 5.2 Samenstelling LAG 24 5.3 Organisatie van de uitvoering 26 Hoofdstuk 6. Begroting 6.1 Inleiding 29 6.2 Uitgangspunten financiële tabel 29 6.3 Begroting 29 6.4 Financiële verhoudingen en dekkingsplan 31 Deel II Reglement Hoofdstuk 7. Beheer- en toezichtregeling (reglement) beschrijving van de selectieprocedure 7.1 LAG werkwijze en verantwoording 32 7.2 Selectiecriteria en procedure voor steunaanvragen 34 7.3 Monitoring LEADER 41 7.4 Effectmeting en evaluatie 42 Hoofdstuk 8. Bijlagen 8.1 SWOT-analyse 43 8.2 Uitkomsten ronde tafelgesprekken 46 8.3 Letter of intent met LAG Berkel Schlinge/Bocholter Aa 55 8.4 Bijdragen lokale overheden (cofinanciering) 56 8.5 Begrenzing kern Doetinchem 57 Geactualiseerde versie Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER Achterhoek 2015-2022 1 Deel I Beschrijving van de LOS Hoofdstuk 1. Totstandkoming Ontwikkelingsstrategie Inleiding Het aantal inwoners in de regio Achterhoek daalt. -

En Smokkelpaden Langs De Groene Grens Wandern Auf Zöllner

Wandelen op tol- en smokkelpaden langs de groene grens pfaden über die grüne Grenze grüne die über pfaden Wandern auf Zöllner- und Schmuggler- und Zöllner- auf Wandern KOMMIESENPATT 2 Impressum Herausgeber / Uitgave Gemeinde Südlohn Gemeente Winterswijk Mitwirkung / medewerking Vereniging Het Museum Winterswijk Het Geldersch Landschap Heimatverein Oeding Fotos / foto’s Herbert Schlottbom, Südlohn Kartengrundlage zur Verfügung gestellt durch EUREGIO Als basis voor de kaart is gebruik gemaak van Gestaltung, Kartographie, Druck Oing-Druck, Südlohn Vormgeving, kartografie, druk 2007 KOMMIEZENPAD 3 KOMMIESENPATT KOMMIEZENPAD Wandern auf Wandelen op Zöllner- und Schmugglerpfaden tol- en smokkelpaden über die grüne Grenze langs de groene grens Ein kulturhistorisches Gemeinschaftsprojekt GEMEINDE der Gemeinden: SÜDLOHN Een gemeenschappelijk cultuurhistorisch project gemeente van de gemeenten: winterswijk KOMMIESENPATT 4 Legende Legenda rst Hauptwanderweg = 17,9 km Hoofdwandelroute = 17,9 km Start/Ziel: begin-/eindpunt: arg St. Vitus-Stein oder Kloster Burlo St. Vitus-Steen of Klooster Burlo (in beide Richtungen) (in beide richtingen) O Rundwanderwege Rondwandeling (in beide Richtungen) (in beide richtingen) 1 = 4,8 km 1 = 4,8 km 2 = 5,2 km 2 = 5,2 km 3 = 10,5 km 3 = 10,5 km 4 = 12,8 km 4 = 12,8 km Informationstafeln Infopaneel 1 Kommiesenpatt 1 Kommiezenpad Craas Sonstige Overige Informationstafeln infopanelen Tourist- Toeristische informatie Information (VVV) Touristischer Toeristisch Orientierungspunkt overstappunt (TOP Burg Oeding) (TOP Burg Oeding) Bras Besonderer Streckenpunkt Bijzonder routepunt Routennaher Parkeerplaats W Parkplatz nabij route Bank / Rastplatz Bank / picknick bank Schutz-/Wanderhütte Schuil-/trekkershut Brö Gaststätte / Café Restaurant / café Campingplatz Camping K Kirche / Kloster / Burg Kerk / klooster / burcht Roer- ink 46 Huppel Hesselink Masterveld Landeplatz Stadtlo D Wesseler Gribbroek w Terbrack Saalmann a r s Kiekebosch we St. -

Münsterland Zu Fuß

Münsterland zu Fuß Hauptwanderweg X 9 Von Vreden - Oldenkott bis nach Groß Reken auf einer Länge von 51 Kilometern 9 Von der Berkel zu den Ausläufern der Hohen Mark (Hamaland - Weg) von Thomas Starkmann Der X 9 ist so etwas wie die Sprintstrecke sen. Und das ist nun ganz und gar nicht neun Mal kreuzt der Weg auf den ersten unter den Wanderwegen des Westfäli- im Sinne dieser Wegbeschreibung. Denn zwanzig Kilometern das Flüsschen, das schen Heimatbundes. Die 51 Kilome- es lohnt durchaus, sich den Schönheiten auch die umgebende Landschaft stark ter von der holländischen Grenze bei und Eigentümlichkeiten des Hamalan- geprägt hat. Die Berkel führt uns auch Vreden-Oldenkott nach Groß Reken des zu widmen, das diesem Weg seinen in die beiden Städte, die am X 9 liegen. schaffen Langstreckenläufer locker an Namen gibt. Sowohl Vreden als auch Stadtlohn sind einem Tag. Allerdings nur dann, wenn Die Berkel bestimmt zumindest in der typisch für das Westmünsterland und sie die großen und kleinen Sehenswür- ersten Hälfte das Gesicht unserer Wan- können Einflüsse aus den benachbarten digkeiten am Wegesrand außer acht las- derung. Wer mitzählen möchte: Exakt Niederlanden nicht verleugnen. Heimatpflege in Westfalen-Beilage – 22. Jg., 5/2009 1 Münsterland zu Fuß Wanderung von Vreden - Oldenkott bis Groß Reken Hengelo Gronau Emsdetten Oldenkott Greven Ahaus Steinfurt 1 Vreden x9 31 Doetinchem B 219 Winterswijk Münster Havixbeck Telgte Velen Coesfeld Nottuln Isselburg Borken 43 Bocholt B 54 Sendenhorst Reken Senden X 9 ca. 51 km Dülmen 1 Oldenkott, Kirche 0,0