Münsterland Zu Fuß

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019 Recreatie En Toerisme in De Achterhoek Versterken Door Betere Kwaliteit

Vrijetijdsagenda Achterhoek 2016-2019 Recreatie en Toerisme in de Achterhoek versterken door betere kwaliteit 1 VOORWOORD Portefeuillehouders Vrijetijdseconomie en Vrijetijdsondernemers in de Achterhoek hebben gezamenlijk geconstateerd dat het voor de komende periode van belang is om een vernieuwingsslag te maken binnen de sector. Deze vernieuwing is noodzakelijk om de ontwikkelingen in de markt te volgen en te beïnvloeden. Vernieuwing komt tot stand door samen te werken en het aanbod, arrangementen en innovatieve ideeën met elkaar te verbinden. En door elkaars kennis te delen. Wij hebben met de sector de handen ineengeslagen en gezamenlijk het proces gestart om te komen tot deze nota. Wat vooraf ging Sinds 2006 hebben de 8 gemeenten die zijn aangesloten bij de Regio Achterhoek en de gemeenten Zutphen en Lochem samengewerkt aan het opstellen en uitvoeren van een toeristisch-recreatief ontwikkelingsplan voor de Achterhoek (TROP Achterhoek). De belangrijkste onderdelen hierin zijn: De identiteit van de Achterhoek is in beeld gebracht; De toeristische organisatiestructuur is de afgelopen jaren gewijzigd na het faillissement van zowel Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) als VVV Achterhoek: o Stichting Achterhoek Toerisme (AT) is opgericht voor regionale toeristische marketing. o Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) is ontmanteld waarbij taken zijn herverdeeld: . Eigendom/beheer fietspaden terug naar gemeenten . Routebureau overgeheveld naar AT . Eigendom/beheer recreatieplassen naar Leisurelands (voorheen RGV). Er is gewerkt aan investeringsprogramma’s met concrete projecten: In de periode 2008-2011 zijn via het Regiocontract de volgende projecten uitgevoerd: o Landelijke promotiecampagne (ABT) o Achterhoek Spektakel Toer (Stichting Achterhoek Spektakel Toer) o Infozuilen o Aanpassen website en database o Uniformering toeristische objectbewegwijzering en fietsknooppuntensysteem (RAL). -

Hebammen Kreis Borken.Xlsx

NAME VORNAME STRASSE PLZ ORT TELEFON E-Mail KRANKENHAUS/PRAXIS/FREI EINZUGSBEREICH LEISTUNGSSPEKTRUM Baumann Antje Up de Gehre 12 46395 Bocholt (0 28 71) 2 35 16 14 [email protected] Marien-Hospital Wesel/Frei Wochenbettbetreuung Bense Julia Layenstiege 10 48624 Schöppingen (0 25 55) 9 97 82 80 [email protected] Gronau/Frei Schöppingen und Umgebung Schwangerschaftsbetreuung, Geburtsvorbereitung, Wochenbettbetreuung, Rückbildungsgymnastik, Geburtshilfe in der Klinik, Akupunktur Berger Ursula Virchowstr. 17 48567 Steinfurt (0 25 52) 6 39 99 90 [email protected] Gronau/Frei Gronau und Umgebung Vorsorge, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, Akupunktur, Wochenbettbetreuung, Babymassage Bergerbusch Christina Wibbeltstr. 25 46354 Südlohn (01 76) 81 45 02 61 [email protected] St. Marien-Krankenhaus Ahaus/Frei Südlohn und Umgebung Wochenbettbetreuung, Akupunktur, Tapeing Bernemann Kerstin Oedingkamp 16 46342 Velen (01 70) 2 73 58 92 [email protected] Bocholt/Praxis Bocholt und Umgebung Hebammenpraxis "von Anfang an" in Bocholt, Neustraße 2 - 4 Boras Jasna Weidekamp 5 48703 Stadtlohn (0 25 63) 69 19 [email protected] Maria-Hilf Stadtlohn/Frei Stadtlohn Rückbildungsgymnastik, Nachsorge Bücker Laura Truvenne 50 46348 Raesfeld (01 51) 65 64 69 44 [email protected] Frei Raesfeld und Umgebung Schwangerenvorsorge, CTG Überwachung, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, Geburtsvorbereitungskurse, Nachsorge, Hilfe bei Still - und Ernährungsproblematiken, Kinesiotaping, Babymassage, Trageberatung, Hebammen an Schulen -

Grenzüberschreitendes Gewässerkonzept Schlinge/Bovenslinge

Auswirkungen der Maßnahmenplanung auf wasserwirtschaftliche Nutzung der künstlichen die Gewässerökologie Entwässerungsgräben durch die Kulturstaue Die geplanten gewässerökologischen Maß- dient deshalb nicht nur den Landnutzern, son- nahmen (unter Berücksichtigung der Ziele der dern auch dem Landschaftswasserhaushalt und _für die Region EG-WRRL) bilden die Grundlage für die positi- damit der Gewässerökologie. Hierdurch kann eine ve Entwicklung der Lebenswelt im Gewässer. nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser und Grenzüberschreitendes Maßgeblich für die im Gewässer vorkommenden eine Niedrigwasserstützung erfolgen. Der positive Gewässerkonzept Arten sind dabei die Durchwanderbarkeit sowie Einfluss auf das Wasserdargebot zeigt sich sowohl Schlinge/Bovenslinge ein entsprechend strukturierter Lebensraum. auf deutscher wie auch auf niederländischer Seite. Dem Gewässer soll unter Berücksichtigung der Da der Kulturstau nur im Niedrig- oder Normalwas- weiteren Nutzungen Entwicklungsraum bereit- serfall wirksam ist, hat er keine Auswirkungen auf gestellt werden, in dem es sich grenzüberschrei- die Hochwassersicherheit. Diese wird nicht negativ tend naturnäher entwickeln kann. Die folgende beeinflusst. Abbildung zeigt eine Sekundäraue, wie sie bei spielsweise an der Schlinge entwickelt werden Ausblick soll. Auf Grundlage des vorliegenden Konzeptes können in den kommenden Jahren die im Grundsatz ab- Sekundäraue Sekundäraue gestimmten Maßnahmen schrittweise umgesetzt Auengebüsch werden. Das Konzept bietet dabei die Basis für ein Mittelwasserprofil -

Scope and Limitedness of Entrepreneurial Networks in Twente (NL) and Its German "Hinterland”

MASTER OF SCIENCE IN HUMAN GEOGRAPHY RADBOUD UNIVERSITY Borders in locally "buzzing" communication ecologies: Scope and limitedness of entrepreneurial networks in Twente (NL) and its German "hinterland” Supervisor: Prof Dr Arnoud Lagendijk Presented by: Pascal Bittner, 22nd June 2018. 2 Abstract This research provides an understanding of network –scope and –limitedness in the communication ecology of Local Buzz in border adjacent Entrepreneurial Ecosystems. It is found, that Local Buzz displays significant disruptions, along its tripartite research categories of knowledge-overspills, linkages and interdependences in the area under study. Extrapolating connectivity among regional anchor institutions with the methods of observations and interviews, it is shown how both scope and intensity are vastly limited to the domestic level. These limitations are interpreted as the manifold, structural accumulation of administrative, inter-institutional “borderednesses”. They are mainly visible in the way that the national state border poses a structural barrier for entrepreneurial vibrancy. Less visible, however, structural borders also exist on the domestic level, and cross- border networking is found to have an important side-effect of stimulating inter- institutional connectivity on this very domestic level. Directly - and as a unique advantage for regional policy making in border-adjacent regions – these domestic side-effects can be employed to increase domestic connectivity and thereby regional competitiveness. Indirectly, through the critical mass of better connected entrepreneurs and decreased domestic opportunity costs, it provides ground for a more fruitful communication ecology, stimulating network-scope and intensity across the accumulated effect of the state border. 3 TABLE OF CONTENT LIST OF FIGURES AND TABLES (own elaboration, if not stated otherwise) ............................................ -

Systeembeschrijving Beheersgebied Oude Ijssel Juli 2016

Systeembeschrijving Beheersgebied Oude IJssel juli 2016 Systeembeschrijving beheersgebied Oude IJssel Inhoud Introductie in de systeembeschrijvingen ................................................................................................ 3 1 Samenvatting Beheersgebied Oude IJssel ....................................................................................... 4 2 Algemene informatie ....................................................................................................................... 9 2.1 Gebiedsbegrenzing en indeling ............................................................................................... 9 2.2 Bodem en ondergrond .......................................................................................................... 10 2.3 Historie .................................................................................................................................. 15 2.4 Landschap en landgebruik ..................................................................................................... 19 2.5 Natuur.................................................................................................................................... 21 3 Watersysteem ............................................................................................................................... 24 3.1 Algemeen: Beheersgebied Oude IJssel .................................................................................. 24 3.2 Oude IJssel en Aastrang ........................................................................................................ -

Tourenplanung 2021 - Schadstoffmobil

Tourenplanung 2021 - Schadstoffmobil 21 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 21 Sa 1 Tag der Arbeit Sa So 2 1 So Mo 1 1 3 2 1 Allerheiligen Mo Di 2 2 4 Ahaus innen 1 3 2 Di Mi 3 Reken 3 5 Reken 2 4 Reken 1 Reken 3 Reken 1 Reken Mi Do 4 4 1 6 Legden 3 Fronleichnam 1 5 Velen 2 4 2 Velen Do Fr 1 Neujahr 5 Gronau 5 Gronau 2 Karfreitag 7 4 2 Südlohn 6 Gronau 3 Gronau 1 5 Gronau 3 Gronau Fr Sa 2 6 Velen 6 Reken 3 8 Gronau 5 3 7 4 2 6 4 Sa So 3 7 7 4 9 6 4 8 5 3 Tag d.Einheit 7 5 So Mo 4 8 8 5 Ostermontag 10 7 5 9 6 4 8 6 Mo Di 5 9 Ahaus innen 9 Ahaus innen 6 11 8 6 10 Ahaus innen 7 Ahaus innen 5 9 7 Ahaus innen Di Mi 6 Reken 10 Isselburg 10 Ahaus außen 7 Reken 12 9 Reken 7 Reken 11 8 Ahaus außen 6 Reken 10 Ahaus außen 8 Isselburg Mi Do 7 11 Rhede 11 Rhede 8 Velen 13 Christi Himmelf. 10 Velen 8 12 Rhede 9 7 Velen 11 Rhede 9 Rhede Do Fr 8 Gronau 12 Vreden 12 Vreden 9 Gronau 14 11 Gronau 9 Gronau 13 Vreden 10 Vreden 8 12 Vreden 10 Vreden Fr Sa 9 13 13 10 15 12 10 14 Isselburg 11 Rhede 9 Gronau 13 Ahaus innen 11 Sa So 10 14 14 11 16 13 11 15 12 10 14 12 So Mo 11 15 Rosenmontag 15 12 17 14 12 16 13 11 15 13 Mo Di 12 Ahaus innen 16 16 13 Ahaus innen 18 Raesfeld 15 Ahaus innen 13 17 14 12 Ahaus innen 16 14 Heiden Di Mi 13 Ahaus außen 17 Stadtlohn 17 Stadtlohn 14 Isselburg 19 Ahaus außen 16 Isselburg 14 Ahaus außen 18 15 Stadtlohn 13 Isselburg 17 Stadtlohn 15 Stadtlohn Mi Do 14 Rhede 18 Borken 18 Borken 15 Rhede 20 Rhede 17 Rhede 15 Rhede 19 Borken 16 Borken 14 Rhede 18 Borken 16 Borken Do Fr 15 Vreden -

Ijsselmeerzuflüsse Und Deren Einzugsgebiete in Westfalen

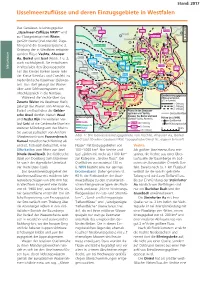

B3a_Layout 1 14.04.16 12:02 Seite 1 Stand: 2017 IJsselmeerzuflüsse und deren Einzugsgebiete in Westfalen Das Gewässer-Teileinzugsgebiet 30 Em Rijssen s Regge Dinkel Vechte „IJsselmeer-Zuflüsse NRW” wird Hengelo T Rheine Eileringsbeke h zur Flussgebietseinheit Rhein Goor Gronau ie Enschede (W.) G 39 b o e 35 o rg gezählt (www.ijssel.nrw.de). Zuge- rb Ochtrup a 47 h c h c Wettr. hörig sind die Gewässersysteme 2. Buurserbeek H ba r or n Haaksbergen l e F b Dinkel e Gaux- Ordnung der in Westfalen entsprin- c A k bach Lochem e lt 28 Stein- e genden Flüsse Vechte, Ahauser Berkel 39 n Zodde- 60 furt b Baakse ach e Aa, Berkel und Issel (Abbn. 1 u. 2, bach Alsttter Aa erb r Groenlose Le g Ahaus Heek e auch nachfolgend). Sie entwässern Slinge Eibergen Huning- r bach Flrb. Schpp. H Groenlo 31 Vechte Berg in Westfalen den überwiegenden l- Ahauser Aa Steinf. h Naturraum Veengoot e bach 65 Aa n Vreden 55 61 Mhlenba Teil des Kreises Borken sowie Teile ch Burl. B. Baakse Winters- Berkel Legden 110 110 der Kreise Steinfurt und Coesfeld ins wijk Stadtlohn Dinkel 95 88 98 Welling- M Baum- 135 A ns niederländische IJsselmeer (Süßwas- bach a te Fels- rs Boven-Slinge Billerbeck ch AaltenAalten bach Coesfd. berge . ser). Von dort gelangt das Wasser 55 80 Honig- 125 beek 25 Schlinge Gescher IJssel s- bach S er R te über zwei Schleusen sys teme am iz o g v e K r 15 K up Ber e ch n Velen 66 er r Aastrang a B s H Abschlussdeich in die Nordsee. -

Stadtmarketing Broschüre Radwandern 0615 L02.Indd

3 TaGe aUF deM Rad Radwandern an den Ufern von Berkel und Schlinge Stadtmarketing geScher gBr Elke Würz, Birgit Meyer Armlandstrasse 15 48712 Gescher Telefon +49(0) 25 42 - 9 80 11 [email protected] www.stadtmarketing-gescher.de e t ou RadwandeRn r kel r be 39 km an den Ufern von Berkel Und info e t Schlinge info ou r kel r Haarlo be Drei Tage Radwandern in der m e t deutsch-niederländischen Flussland- ou 35 k r schaft zwischen Berkel und Schlinge e t slinge ou r (Achterhoek – Westmünsterland). Sie ijssel NL D übernachten in Haarlo (NL), zwischen 30 k m Borculo und Eibergen gelegen, und in 65 k m Gescher (D). e t ou r kel Grenzüberschreitende Radtour in den info r e be 24 k t Achter- Regionen Achterhoek und Westmüns- ou m r hoek terland: Das bedeutet, nach jeder slinge 34 k Kurve von einem neuen Anblick über- info m m 36 k info rascht zu werden, zum Beispiel von 47 km e t ou r herrlichen Fernsichten oder typischen m Wallhecken. Sie radeln durch Wald k schlinge info 11 und Wiesen, durch pittoreske Dörfer 10 k m West- und historische Städtchen. Nirgendwo e t münsterlandsonst ist die Landschaft so abwechs- ou info info r e lungsreich wie hier. aa aa t ou r aa aa e t 10 k ou r m 2 | Radwandern an den Ufern von Berkel und Schlinge Radwandern an den Ufern von Berkel und Schlinge | 3 ijssel 57 km radtour geScher – haarlo BerkelroUte (ca. 60 km) haarlo – geScher SchlingeroUte (ca. -

Author's Information

An open strip-field system at its tipping point in the German-Dutch river Dinkel catchment Hein van Gils1, Andreas Mölder²* 1University of Pretoria Faculty of Natural & Agricultural Sciences, Department of Geography, Geoinformatics and Meteorology Private Bag X20 Hatfield 0028 Republic of South Africa 2Northwest German Forest Research Station Department A (Forest Growth) Grätzelstraße 2 D-37079 Göttingen Germany *corresponding author Phone: +49 551 69 401 313 Fax: +49 551 69 401 160 E-mail: [email protected], [email protected] Author’s information Hein van Gils retired from Twente University, Enschede (the Netherlands). He currently teaches at the University of Pretoria (South Africa) and the Northeast Forestry University, Harbin (China). Several of his publications refer to legacies of historical agrarian landscapes. Andreas Mölder is researcher at the Northwest German Forest Research Institute, Göttingen (Germany). He is particularly interested in the development and ecology of cultural landscapes as affected by changing socio-ecological conditions. Abstract Three questions were addressed. Firstly, where in pre-19th century landscape did farmers hold strips, camps, meadows and shares in commons? Secondly, did farmers each own strips and camps or were some specialised strip and others exclusively camp farmers? Finally, can we corroborate or reject one of the alternative hypotheses: strip-field-first versus camp-first. The area of interest is the current cadastral district cum medieval parish Epe at today’s German- Dutch border as pars pro toto for the surrounding area of about 100 kilometer diameter in the NW European cover sand belt. Our key data source was the 1827 A.D. -

Kinderland a in Ahaus Wird 33 Jahre RIESEN FAMILIENFEST Am 1.9.2018 ACE Fahr- Und Unfallsimulator Mit Tollem Kinderprogramm, Z.B

Kirmes Korso Kultur Die Vredener Kirmes lockt am Wo- In Legden gibt es erstmals einen Der Heimatverein Ahaus hat neue chenende viele Besucher. Blumenkorso für Kinder. Bücher vorgestellt. SEITE 9 SEITE 12 SEITE 5 DIE WOCHE IM WESTLICHENFLIESEN MÜNSTERLANDR Fliesen Verlegung Innentüren FLIESEN R AUFLAGE:W 41.450 OCHENPOST WWW.WOCHENPOSTONLINE.DE KLÜMPER TELEFON 025 63 / 93 900 Mittwoch, 29. August 2018 FLIESEN Nr. 69, 34. Jahrgang Fliesen Verlegung Innentüren (Ahaus) WOPO ONLINE 24 Stunden online Die Themen auf unserer Home- SonntagBesuchen 13.KLÜMPERKLÜMPER November Sie von un 11sere - 18 Uhr page sind in dieser Woche un- ter anderem: Tag modernisierteder offenen Tür in Ahaus! FLIESEN (Ahaus) • Auf große Resonanz stieß AusstelluEntdecken Sie unserng umfangreiches mit vie Fliesen-len im Dahliengarten Legden das neuenund Türen Badanwendungen! Sortiment. Wir beraten Sie gern „Wochenende der Dahlie“. Zur Fliesen und Verlegung zeigen Innentüren Ihnen die neuesten Trends! schönsten Dahlie wurde dabei Badkomplettrenovierung von den Besuchern die Dahlie FliesenFliesen Klümper Klümper · Fleehook 6 · 48683 Ahaus · fon 02561-95430 „Neo“ gewählt. [email protected] 6 13. November · www.fliesen-kluemper.de Sie von un 11sere - 18 Uhr 48683 Ahaus • fon 02561-95430 • 84 Golfer machten sich beim [email protected] modernisierteder offenen www.fliesen-kluemper.de Tür in Ahaus! GLC Ahaus in 21 Flights bei der Premiere des „Turniers des För- AusstelluEntdecken Sie unserng umfangreiches mit vie Fliesen-len dervereins“ auf den Weg über neuenund Türen Badanwendungen! Sortiment. Wir beraten Sie gern die 18 Loch-Bahn. und zeigen Ihnen die neuesten Trends! • Der symbolische Spaten- Fliesen Klümper stich zur Rathauserweiterung Fotoquiz Fleehook 6 in Vreden wurde jüngst vor- 48683 Ahaus • fon 02561-95430 genommen. -

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap Rijn en IJssel www.wrij.nl/waterbeheerplan November 2015 Waterbeheerplan 2016-2021 WRIJ, november 2015 Dit waterbeheerplan 2016-2021 is een coproductie van: Waterschap Vechtstromen Waterschap Reest en Wieden Waterschap Groot Salland Waterschap Rijn en IJssel 2 Waterbeheerplan 2016-2021 WRIJ, november 2015 Waterbeheerplan 2016-2021 Inhoud 1. Inleiding ........................................................................................................................................... 5 STRATEGIE EN BELEID ............................................................................................................................. 7 2. Uitdagingen voor de planperiode .................................................................................................... 7 2.1 Samenwerken met inwoners, ondernemers en overheden ................................................... 7 2.2 Duurzame ontwikkeling naar een circulaire economie ........................................................... 9 2.3 Maatschappelijk meerwaarde ............................................................................................... 10 2.4 Bewustwording vergroten ..................................................................................................... 11 2.5 Kostenbeheersing .................................................................................................................. 12 3. Waterveiligheid ............................................................................................................................ -

Linienliste RVM Kreis Borken Bündel BOR 1

Linienverzeichnis RVM zum 01.01.2021 Linienliste Kreis Borken (Bündel BOR 1) Liniennummer Linienverlauf S70/S71 Vreden, Busbahnhof - Münster, Hauptbahnhof R71 Vreden, Busbahnhof - Winterswijk (NL), Busstation R73 Groß Reken, Alte Kirche - Lembeck, Busbahnhof R74 Borken, Friedhof - Klein Reken, Ort R76/753 Ahaus, Bahnhof - Borken, Nünning-Realschule R77/773/783 Gronau, Bahnhof - Ahaus, Bahnhof T7 Oeding - Stadtlohn T10 Bocholt-Barlo (D) - Winterswijk (NL) T12 Ahaus-Wüllen, Pineweg - Ahaus, Bahnhof T15 Heiden, Alter Kirchplatz - Heiden, Kleine Sähling T18 Reken-Maria Veen, B67n - Reken-Klein Reken, Ort T22 Ahaus-Graes, Kirche - Ahaus, Marienplatz T26 Eggerode - Schöppingen T55 Oeding (D) - Winterswijk (NL) T79 Legden, Bahnhof - Schöppingen, Altes Rathaus T88 Alstätte (D) - Enschede (NL) N6 Coesfeld - Legden - Schöppingen - Münster N12 Vreden, Busbahnhof - Legden, Dorf Münsterland N14 Gronau, Hertie - Legden, Dorf Münsterland N17 Stadtlohn - Coesfeld N20 Legden - Borken N51 Borken - Bocholt BürgerBus Legden/ Legden, Bahnhof - Ahaus, Krankenhaus Ahaus B1 BürgerBus Südlohn Stadtlohn - Südlohn - Winterswijk (NL) -Oeding B7 BürgerBus Gronau Gronau-Epe, St. Agatha-Domizil - Gronau, Lukas-Krankenhaus B11 BürgerBus Ahaus Stadtverkehr Ahaus B12 C1 Gronau, Bahnhof - Gronau, Königsbrücke C2 Gronau, Bahnhof - Gronau, Starenstraße C3 Gronau, Bahnhof - Gronau, Albrechtstraße T4 Gronau, Bahnhof - Gronau, Erlöserkirche T5 Gronau, Bahnhof - Gronau, Abzweig Dreiländersee 711 Coesfeld - Reken-Groß Reken 713 Reken-Klein Reken, Ort - Borken, Marienschule 714