Lettere Del Marchese Gustavo Di Cavour Ad Antonio Rosmini

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

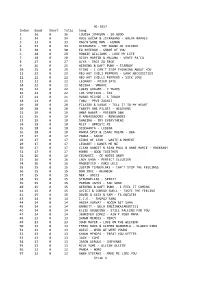

01-2017 Index Good Short Total Song 1 36 0 36 LOUISA JOHNSON

01-2017 Index Good Short Total Song 1 36 0 36 LOUISA JOHNSON - SO GOOD 2 34 0 34 RUDI BUČAR & ISTRABAND - GREVA NAPREJ 3 33 0 33 RAG'N'BONE MAN - HUMAN 4 33 0 33 DISTURBED - THE SOUND OF SILENCE 5 30 0 30 ED SHEERAN - SHAPE OF YOU 6 28 0 28 ROBBIE WILLIAMS - LOVE MY LIFE 7 28 0 28 RICKY MARTIN & MALUMA - VENTE PA'CA 8 27 0 27 ALYA - SRCE ZA SRCE 9 26 0 26 WEEKEND & DAFT PUNK - STARBOY 10 25 0 25 STING - I CAN'T STOP THINKING ABOUT YOU 11 23 0 23 RED HOT CHILI PEPPERS - DARK NECESSITIES 12 22 0 22 RED HOT CHILLI PEPPERS - SICK LOVE 13 22 0 22 LEONART - POJEM ZATE 14 22 0 22 NEISHA - VRHOVI 15 22 0 22 LUKAS GRAHAM - 7 YEARS 16 22 0 22 LOS VENTILOS - ČAS 17 21 0 21 RUSKO RICHIE - S TOBOM 18 21 0 21 TABU - PRVI ZADNJI 19 20 0 20 FILATOV & KARAS - TELL IT TO MY HEART 20 20 0 20 TWENTY ONE PILOTS - HEATHENS 21 19 0 19 OMAR NABER - POSEBEN DAN 22 19 0 19 X AMBASSADORS - RENEGADES 23 19 0 19 SHAKIRA - TRY EVERYTHING 24 18 0 18 NIET - OPROSTI MI 25 18 0 18 SIDDHARTA - LEDENA 26 18 0 18 MANCA ŠPIK & ISAAC PALMA - OBA 27 17 0 17 PANDA - SANJE 28 17 0 17 KINGS OF LEON - WASTE A MOMENT 29 17 0 17 LEONART - DANES ME NI 30 17 0 17 CLEAN BANDIT & SEAN PAUL & ANNE MARIE - ROCKBABY 31 17 0 17 HONNE - GOOD TOGETHER 32 16 0 16 ČEDAHUČI - ČE HOČEŠ GREM 33 16 0 16 LADY GAGA - PERFECT ILLUSION 34 16 0 16 MAGNIFICO - KUKU LELE 35 15 0 15 JUSTIN TIMBERLAKE - CAN'T STOP THE FEELINGS 36 15 0 15 BON JOVI - REUNION 37 15 0 15 NEK - UNICI 38 15 0 15 STRUMBELLAS - SPIRIT 39 15 0 15 PARSON JAMES - SAD SONG 40 15 0 15 WEEKEND & DAFT PUNK - I FEEL IT COMING 41 15 0 15 AVIICI & CONRAD SWELL - TASTE THE FEELING 42 15 0 15 DAVID & ALEX & SAM - TA OBČUTEK 43 14 0 14 I.C.E. -

Journal of Italian Translation

Journal of Italian Translation Journal of Italian Translation is an international journal devoted to the translation of literary works Editor from and into Italian-English-Italian dialects. All Luigi Bonaffini translations are published with the original text. It also publishes essays and reviews dealing with Italian Associate Editors translation. It is published twice a year. Gaetano Cipolla Michael Palma Submissions should be in electronic form. Trans- Joseph Perricone lations must be accompanied by the original texts Assistant Editor and brief profiles of the translator and the author. Paul D’Agostino Original texts and translations should be in separate files. All inquiries should be addressed to Journal of Editorial Board Italian Translation, Dept. of Modern Languages and Adria Bernardi Literatures, 2900 Bedford Ave. Brooklyn, NY 11210 Geoffrey Brock or [email protected] Franco Buffoni Barbara Carle Book reviews should be sent to Joseph Perricone, Peter Carravetta John Du Val Dept. of Modern Language and Literature, Fordham Anna Maria Farabbi University, Columbus Ave & 60th Street, New York, Rina Ferrarelli NY 10023 or [email protected] Luigi Fontanella Irene Marchegiani Website: www.jitonline.org Francesco Marroni Subscription rates: U.S. and Canada. Sebastiano Martelli Individuals $30.00 a year, $50 for 2 years. Adeodato Piazza Institutions $35.00 a year. Nicolai Single copies $18.00. Stephen Sartarelli Achille Serrao Cosma Siani For all mailing abroad please add $10 per issue. Marco Sonzogni Payments in U.S. dollars. Joseph Tusiani Make checks payable to Journal of Italian Trans- Lawrence Venuti lation Pasquale Verdicchio Journal of Italian Translation is grateful to the Paolo Valesio Sonia Raiziss Giop Charitable Foundation for its Justin Vitiello generous support. -

Cairoli Merda

Voci di Corridoio Numero 50—Anno III settimanale fraccarotto 15 novembre 2007 CAIROLI MERDA LA SOMIGLIANZA E CHI L’AVREBBE MAI DETTO? Abito al piano terra, per cui non devo più fare punto di Gotta’, mentre il dibattito sulle que- tutti quegli scalini. Oltretutto, è assai raro che stioni d’attualità si faceva sempre più serrato. LO SBERLEFFO un vicino di casa ostacoli il mio cammino Si poteva approfittare dei consigli eat&drink verso la porta di casa. Tutto è molto meno di Giuliano e Turconi, o perdersi nei racconti Quando si usa internet bisogna fare sempre faticoso. di De Barbieri. molta attenzione: non tanto a come lo si usa, Nascevano anche infausti appuntamenti, co- piuttosto a chi si ha a fianco quando lo si usa. E così, Voci di Corridoio è arrivato a quota 50. me ‘Il grande bordello’ o l’indimenticabile Maragliano è un ragazzo di cui bisogna stare Chi l’avrebbe mai detto? A partire da quel meteora ‘Sem Cumasch’, iniziative apprezzate attenti sempre (nel senso buono, s’intende!). in ogni caso dai E’ uno di quegli elementi disposti a tutto pur lettori più grosso- di spezzare la ripetitività dei giorni di novem- lani. bre. E se una sera manda qualche capellone a E, a proposito di iniziative, quelle recapitare un pacco “importante” nelle mani della redazione di Idro, può anche darsi che due giorni dopo si sono sempre state inventi una storiella ad hoc capace di cataliz- originali e diver- zare l’attenzione del collegio e non solo. Basta tenti, a partire dal una sbirciata alla rete, una somiglianza azzec- semplice ma irri- cata e comincia il divertimento. -

Journal of Italian Translation

Journal of Italian Translation Journal of Italian Translation is an international journal devoted to the translation of literary works Editor from and into Italian-English-Italian dialects. All Luigi Bonaffini translations are published with the original text. It also publishes essays and reviews dealing with Italian Associate Editors translation. It is published twice a year. Gaetano Cipolla Michael Palma Submissions should be in electronic form. Trans- Joseph Perricone lations must be accompanied by the original texts Assistant Editor and brief profiles of the translator and the author. Paul D’Agostino Original texts and translations should be in separate files. All inquiries should be addressed to Journal of Editorial Board Italian Translation, Dept. of Modern Languages and Adria Bernardi Literatures, 2900 Bedford Ave. Brooklyn, NY 11210 Geoffrey Brock or [email protected] Franco Buffoni Barbara Carle Book reviews should be sent to Joseph Perricone, Peter Carravetta John Du Val Dept. of Modern Language and Literature, Fordham Anna Maria Farabbi University, Columbus Ave & 60th Street, New York, Rina Ferrarelli NY 10023 or [email protected] Luigi Fontanella Irene Marchegiani Website: www.jitonline.org Francesco Marroni Subscription rates: U.S. and Canada. Sebastiano Martelli Individuals $30.00 a year, $50 for 2 years. Adeodato Piazza Institutions $35.00 a year. Nicolai Single copies $18.00. Stephen Sartarelli Achille Serrao Cosma Siani For all mailing abroad please add $10 per issue. Marco Sonzogni Payments in U.S. dollars. Joseph Tusiani Make checks payable to Journal of Italian Trans- Lawrence Venuti lation Pasquale Verdicchio Journal of Italian Translation is grateful to the Paolo Valesio Sonia Raiziss Giop Charitable Foundation for its Justin Vitiello generous support. -

Women Writers and Gender in Twentieth-Century Italian Theater

UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The Body Politic on Stage: Women Writers and Gender in Twentieth-Century Italian Theater A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Italian by Monica Leigh Streifer 2016 © Copyright by Monica Leigh Streifer 2016 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Body Politic on Stage: Women Writers and Gender in Twentieth-Century Italian Theater by Monica Leigh Streifer Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2016 Professor Lucia Re, Chair My comparative study of works for the stage by three twentieth-century women writers traces a distinct feminist genealogy in Italian theater. I focus on authors whose plays have been overlooked or merit new interpretation: Amelia Pincherle Rosselli (1870–1954) at the turn of the century, Anna Banti (1895–1985) at mid-century, and Franca Rame (1929–2013) in the 1970s– 1990s. I treat the works of these authors in terms of gender, revealing a vibrant tradition of female playwriting and performance in Italy that foregrounds women’s bodies, lives, and engagement with politics and culture. In exploring the intersections of feminism and theater, I show how drama is a particularly apt medium for the dissemination of feminist themes in the Italian context. Chapter 1 focuses on Rosselli’s emancipationist theater, and is the first study to treat her entire dramatic oeuvre in English. I argue that her plays should be read in light of her political ii activism and commitment to progressive causes, beliefs fostered by her upbringing in a Venetian-Jewish household whose members were dedicated to egalitarian principles. -

Direzione Contenuti Audiovisivi 1 Prot. N. DDA/0000592 Del 22 Febbraio

Direzione contenuti audiovisivi Prot. n. DDA/0000592 del 22 febbraio 2021 Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza DDA/3306, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1409/DDA/LC) Con istanza DDA/3306, pervenuta in data 17 febbraio 2021 (prot. n. DDA/0000550), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet https://torrent4you.me, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: AUTORE TITOLO ANNO LINK Renato Zero Motel 1977 <omissis> Renato Zero Uomo da bruciare 1976 <omissis> Renato Zero Mi vendo 1977 <omissis> Renato Zero Inventi 1974 <omissis> Renato Zero Baratto 1979 <omissis> Renato Zero Manichini 1977 <omissis> Renato Zero Morire qui 1977 <omissis> Renato Zero Triangolo 1979 <omissis> Renato Zero Sesso o esse 1979 <omissis> Renato Zero Sbattiamoci 1979 <omissis> Renato Zero Tua idea 1979 <omissis> Laura Pausini Benvenuto 2011 <omissis> Laura Pausini Non ho mai smesso 2011 <omissis> Laura Pausini Bastava 2011 <omissis> Laura Pausini Le cose che non mi 2011 <omissis> aspetto Laura Pausini Mi tengo -

Journal of Italian Translation

Journal of Italian Translation Journal of Italian Translation is an international journal devoted to the translation of literary works Editor from and into Italian-English-Italian dialects. All Luigi Bonaffini translations are published with the original text. It also publishes essays and reviews dealing with Italian Associate Editors translation. It is published twice a year. Gaetano Cipolla Michael Palma Submissions should be in electronic form. Trans- Joseph Perricone lations must be accompanied by the original texts Assistant Editor and brief profiles of the translator and the author. Paul D’Agostino Original texts and translations should be in separate files. All inquiries should be addressed to Journal of Editorial Board Italian Translation, Dept. of Modern Languages and Adria Bernardi Literatures, 2900 Bedford Ave. Brooklyn, NY 11210 Geoffrey Brock or [email protected] Franco Buffoni Barbara Carle Book reviews should be sent to Joseph Perricone, Peter Carravetta John Du Val Dept. of Modern Language and Literature, Fordham Anna Maria Farabbi University, Columbus Ave & 60th Street, New York, Rina Ferrarelli NY 10023 or [email protected] Luigi Fontanella Irene Marchegiani Website: www.jitonline.org Francesco Marroni Subscription rates: U.S. and Canada. Sebastiano Martelli Individuals $30.00 a year, $50 for 2 years. Adeodato Piazza Institutions $35.00 a year. Nicolai Single copies $18.00. Stephen Sartarelli Achille Serrao Cosma Siani For all mailing abroad please add $10 per issue. Marco Sonzogni Payments in U.S. dollars. Joseph Tusiani Make checks payable to Journal of Italian Trans- Lawrence Venuti lation. Pasquale Verdicchio Journal of Italian Translation is grateful to the Paolo Valesio Sonia Raiziss Giop Charitable Foundation for its Justin Vitiello generous support. -

CIAMPI a VIA VENTI SETTEMBRE Giornata in Memoria Di Carlo Azeglio Ciampi

CIAMPI A VIA VENTI SETTEMBRE Giornata in memoria di Carlo Azeglio Ciampi Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 novembre 2016 Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 01_Indice Interventi 01-45.indd 1 01/08/17 10:06 Crediti iconografici - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Cura redazionale Raffaella Cornacchini © 2017 - Ministero dell’Economia e delle Finanze © 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Tutti i diritti riservati I diritti di traduzione, adattamento, riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o di parti della stessa sono riservati per tutti i Paesi. Libro Ciampi.indb 2 28/07/17 15:09 INDICE DEL VOLUME Prefazione . pag. 7 Biografia . » 10 Descrizione della Sala Ciampi . » 13 Il busto in bronzo di Carlo Azeglio Ciampi . » 16 INTERVENTI Pier Carlo Padoan . pag. 21 Giuliano Amato . » 25 Mario Draghi . » 29 Giorgio Napolitano . » 33 Romano Prodi . » 37 Ignazio Visco . » 41 TESTIMONIANZE Alessandro Acciavatti . pag. 49 Pietro Calamia . » 55 Francesco Paolo Casavola. » 65 Sabino Cassese . » 69 Filippo Cavazzuti . » 75 Pierluigi Ciocca . » 77 3 Libro Ciampi.indb 3 28/07/17 15:09 Carlo Cottarelli . pag. 79 Paolo De Ioanna . » 83 Franco Gallo . » 87 Mariapia Garavaglia . » 91 Cesare Geronzi . » 93 Enrico Giovannini . » 97 Louis Godart . » 101 Gianni Letta . » 105 Andrea Manzella . » 109 Rainer Masera . » 113 Stefano Micossi . » 115 Roberto Nigido . » 119 Roberto Pinza . » 125 Rosa Russo Jervolino . » 129 Fabrizio Saccomanni . » 133 Carlo Santini . » 137 Paolo Savona . » 141 Valdo Spini . » 147 Gianni Toniolo . » 151 Vincenzo Visco . » 155 Giuliano Zoppis . » 161 4 Libro Ciampi.indb 4 28/07/17 15:09 Libro Ciampi.indb 5 28/07/17 15:09 Libro Ciampi.indb 6 28/07/17 15:10 P REFAZIONE Il 16 settembre 2016 moriva a Roma Carlo Azeglio Ciampi. -

Max Stirner L'unico

Giovanni-Grasparo Schmidt Pubblicazione tedesca LIEPZIG 1844 MAX STIRNER L'UNICO E LA SUA PROPRIETA’ VERSIONE DAL TEDESCO CON UNA INTRODUZIONE DI ETTORE ZOCCOLI TERZA EDIZIONE TORINO FRATELLI BOCCA. EDITORI Librai di S. M. F Re d'Italia ROMA MILANO Corso Umberto I, 216-217 Corso Vittorio Emanuele 21 Anno 1921 PROPRIETÀ LETTERARIA Sancasciano -Pesa — Stab. Tipo-Lit Stianti. Edizione tedesca Leipzig, 1844. Subito sequestrato e poi rimesso in circolazione dopo alcuni giorni con la seguente motivazione: “Poiché non solo in singoli passi di tale scritto Dio, Cristo, la Chiesa e la religione in genere vengono trattati con la più irriguardosa blasfemia, ma anche tutto l’assetto sociale, lo Stato e il governo vengono definiti come qualcosa che non dovrebbe più esistere, mentre la menzogna, lo spergiuro, l’assassinio e il suicidio vengono giustificati e il diritto di proprietà viene negato”. INDICE INTRODUZIONE ................................................................................................ Pag. 4 lo ho riposto le mia brame nel nulla …................................................................. 22 PARTE PRIMA. — L'UOMO. I. — Una vita umana ............................................................................................. 24 II. — Uomini del tempo antico e moderno............................................................ 28 1. — GLI ANTICHI............................................................................................... id 2. — I MODERNI................................................................................................ -

Memorie Storiche Di Locarno Fino Al 1860 Dell'avv. Giangaspare Nessi

NAZIONALE ! B. BIBLIOTECA CENTRALE - FIRENZE 5Obò$- - J1 Digitlzed by Google Digitized by Google Digitized by Google • »n/- /m 9 lu*^ *** U l r f v /" J L / •^Jl(jìK V (MORIE STORICHE DI L0C1RN0 lei FIH0 &3L 1880 DELL AVVOCATO GIAN-GASPARE NESSI. con NOTE. LOCARLO 1834 TIPOGRAFIA DI FRANCESCO RUSCA. A I Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google v. %s^ MEMORIE STORICHE DI LOCAMO \i Sai.*..V* DELL’ AVV.° GIAN-GASPARE NESSI MEMBRO EFFETTIVO DI PIU* CONGRESSI SCIENTIFICI ITALIANI MEMBRO DELLA SOCIETÀ* ELVETICA DELLE SCIENZE NATURALI DELLA REGIA ACCADEMIA D* AGRICOLTURA DI TORINO DELLA SOCIETÀ* AGRARIA ED ECONOMICA DI CACLIARI DEGLI ATENEI DI TREVISO E DI BASSANO DELL* ACCADEMIA DI VERONA ECC. CON NOTE. LOCARLO -1854 TIPOGRAFIA DI FRANCESCO RITSCA. Digitized by Google Digitized by Google NOTIZIE STORICHE DI LOCARLO FINO AL 4660. CAPO 4.° — Etimologia Fondazione—Celti . Fra le tenebre dè secoli remoti ella è ben malage- vole cosa il volere con precisione indicare a chi debbasi attribuire la fondazione d’ antiche città o borgate. Le loro origini avvolgonsi d’ ordinario in fitta oscurità , e perdonai nella notte dè tempi ; pel che avviene che delle storie d’ una popolazio- ne qualunque riescono quasi sempre incerti i prin- cipj. Tutti gli scrittori che parlarono di Locamo concorda- no nel dirla antica (4). Nessun documento però, ninna memoria che ci dica da chi se ne abbia a ripetere la fondazione. Più luttuose vicende cui andò soggetta Locamo la privarono probabilmente dè titoli capaci a de- terminarne l’ origine—Nel 4262 fu presa ed arsa da una mano di fuorusciti nobili Milanesi guidati da un Giordano Rusca da Lucilio (2). -

Alt Agli Spot in Tv Mitili

Anno 67°, n. 67 Cooperativo Muratori t CtiMMok Giornale Spedizione in abb. post. gr. 1/70 CMC « tantino del Partito L. 1000/arretrati L 2000 lavora al futuro comunista Mercoledì l'Unità italiano 21 marzo 1990 • Governo unitario per il Pei della fase Editoriale L'emendamento del Pei alla legge antitrust passa a scrutinio palese in Senato costituente 148 sì, 84 no, 4 astenuti. Psi furibondo. Il governo si aggrappa alla fiducia Il Pei della fase costituente avrà un «governo unitario». La commissione incaricata di definirò gli organismi dirigenti proporrà al Comitato centrale, probabilmente mercoledì, di Con le prediche eleggere una Direzione di 60 membri e un esecutivo unitario composto da una quindic ina di persone. Scompare la segre teria. In serata, colloquio Occhctto-Vesentini: le dimissioni non si fa l'Europa del ministro ombra per ora sono «congelate». (Nella foto: Alt agli spot in tv Occhietto). APAGINA 7 MARIO TELO Rivolta Due morti e 150 feriti sono il tragico bilancio degli scontri a questione tedesca è da sempre una questione antiungherese etnici tra romeni e la mino europea. Non stupisce quindi che inquietanti Voto a sorpresa contro Berlusconi in Romania ranza ungherese a Tirgu Mu- interrogativi si pongano quando l'esito delle rcs, in Transilvania. Le vio prime elezioni libere nella Germania est segna Due morti lenze fanno seguito ad altri rallermazione. con la Democrazia cristiana pa- L Niente spot in mezzo ai film, ai concerti, alle opere ninvest spararono sul Pei e sugli autori cinema episodi di intolleranza che si "•"•"•"• trocinata dal cancelliere Kohl, di un messaggio tografici che erano secsi in campo in questa politico imperniato sul binomio nazionalismo-consumi liriche, alle commedie e ai drammi teatrali. -

Rapsodie D'un Poema Albanese Raccolte Nelle Colonie Del

. ' ' '. ' 4S& • ' N ' : .WNSNxxW-* «V'WW WWW ..; .. , ,4^ S '.V V4^v "g$ y% f \ 4 * ** •*•'• -A4v- 4 <V ^1^4-V' '.Ss^' A- V* ' ^ ^ '. ^ , < / • ••••' 9U % 6 4 •••'• v\.-4 ss^ .... ,<é Il Yv 'U ';•••: ?/ % H: /% ' '' "^' v ': • , n v .<v\\ '.v''"'- '. .\ . :n- <>. .. .. I \J.P :4 44?;. »« • • ••, ' v • >'.. •. \ ,.\ ; t •'?• > ." ’4 v' ."' • ' \ . > K< v . , 4 " • •' •*• -• •>" .'" •' . vi*-. y. >V* . ' ' •• '*''. '\ ./< ' :• " S • •fa vw w.- v.". •'“V-NV'»' ."V .' v\ÉK ^ ' f ' ff "<; '/ if :' : ,...; 0 fi 4\ ^|, RAPSODIE D’DN POEMA ALBANESE ' %• ' ' ' yé* ' ' - - i i n . V ir / / • .. <•* ,. »% / . '. / ji . Cr- li J.: ' Ir:' il % >5/ - ir ìi" 4|-, é ~ Jl- J|n ; y v W ^ tì - % ir; % . # - lì 4f,;; Ì/,, #• 4| ' : ' Il ilri ft ; i1 $r' . '»,. <\ . i;. -. n : 41. • • / . / / ' • 4 . X' V Jfy 'Ì% 4% t/yf !§ 7*. % // r . •* Xt * - % '/,x *X Digitized by Google 1 RAPSODIE D'UN POEMA ALBANESE RACCOLTE NELLE COLONIE DEL NAPOLETANO TRADOTTE DA GIROLAMO DE RADA R PF.lt rt'RA DI Ll'l K IH NICCOLÒ Ji;V) DF/CORONEI oKiiix.tn: K messi: is i.t'CE /'/i iunl (/mi renemnl de trdwlnhone mai/nu A VOC ALIS FIRENZE IIPOIiRAFIA IH FEDERICO RENCINI Via <b'i l’itndolfini V ii 18G0. Digitized by Google Digitized by Google I Clii volge lo sguardo verso l’ oriente, e con la mente vuole correr dietro allo svolgimento ed alla attività della specie umana, al suo intelletto presentasi il fatto, che in quel suolo feracissimo e lussureggiante di vegetazione, sursero i primi uomini e la prima civiltà. E se per entro alla storia e alle tradizioni fino a noi pervenute studiar