Prof. Daniela Mazzoletti – Prof

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vai Al Catalogo

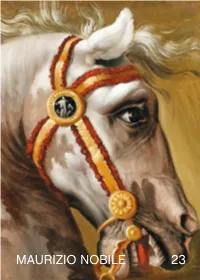

MAURIZIO NOBILE 23 N. 23 N. 23 2020 MAURIZIO NOBILE N. 23 Coordinamento scientifico di Laura Marchesini Autori delle schede Francesca Baldassari, Gabriele Fattorini, Chiara Fiorini, Giancarlo Gentilini, Francesco Leone, Laura Marchesini, Massimo Pulini, Marco Riccòmini, Davide Trevisani, Francesca Valli Questo è il XXIII catalogo della mia carriera ormai trentennale. Ogni volta che presento la mia selezione si rinnova in me l’emozione per ogni opera che ho scelto, studiato e acquisito. Fortu- natamente è ancora l’entusiasmo, nonostante le difficoltà che attraversa il Mercato dell’Arte da qualche anno, che mi guida nella ricerca quoti- diana dei pezzi portandomi a viaggiare in Italia e all’estero e a visitare collezioni private e colleghi. Così nasce questo catalogo come una raccolta di disegni, dipinti e sculture dal XVI al XX secolo che mi rappresenta. Queste opere rispecchiano il mio gusto e, in un certo senso, sono anche le tes- sere di un «mosaico» ideale che compone la mia stessa storia, perché ciascuna è un amore, una speranza, una riconferma, un insegnamento, il ricordo di un viaggio e di un incontro e, a volte, perché no, anche un’arrabbiatura. La scelta di comprendere grafica, pittura e scultura vuole sottolineare l’ampiezza dei miei interessi e, con l’occasione del TEFAF, presentare anche al pubblico di Works on Paper la poliedricità della mia ricerca e delle mie scelte, anche al di là del Disegno, che resta comunque per me una delle mie grandi passioni. Maurizio Nobile 5 1 GIORGIO GANDINI DEL GRANO parma, fine del xv secolo — 1538 Studio per sette figure, c. -

Studi E Saggi

STUDI E SAGGI 148 Comitato Scientifco Riccardo Migliari (Uniroma1) Maria Teresa Bartoli (Unif) Maura Bofto (Unige) Vito Cardone (Unisa) Agostino De Rosa (IUAV) Aldo De Santis (Unical) Fauzia Farneti (Unif) Anna Marotta (Unito) Michela Rossi (POLIMI) Roberto Ranon (Uniud) L’Editore si avvale di un Comitato scientifco che indica gli scritti da pubblicare con l’intento di valorizzare le pubblicazioni attraverso un processo di referaggio ([4]:3) che ha l’obiettivo di asseverare la dignità scientifca di una pubblicazione:quest’ultima deriva dalla sua accettabilità da parte della ‘comunità degli studiosi’ della materia. Le teorie, le tecniche, i repertori fgurativi nella prospettiva d’architettura tra il ’400 e il ’700 Dall’acquisizione alla lettura del dato a cura di Maria Teresa Bartoli Monica Lusoli firenze university press 2015 Le teorie, le tecniche, i repertori figurativi nella prospettiva d’architettura tra il ‘400 e il ‘700 : dall’acquisizione alla lettura del dato / a cura di Maria Teresa Bartoli, Monica Lusoli. – Firenze : Firenze University Press, 2015. (Studi e saggi ; 148) http://digital.casalini.it/9788866558842 ISBN 978-88-6655-884-2 (online) Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández, Pagina Maestra snD *NNBHJOFEJDPQFSUJOBª/FWFOB3BEPKFWJD Volume pubblicato con i fondi dell’Unità di ricerca di Firenze del PRIN 2010/11, Architectural Perspectives, digital preservation, content access and analytics, coordinato dal prof. Riccardo Migliari. Certificazione scientifica delle Opere Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. -

Il Catasto Ovadese Del 1793 Un Patrizio Genovese Alla Lercara

DRP URBS 3-4.qxp_Layout 1 19/11/18 08:22 Pagina 1 SILVA ET FLUMEN TRIMESTRALE DELL’ACCADEMIA URBENSE DI OVADA Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale 70/- NO/Alessandria ANNO XXVI - N° 3 - 4 SETTEMBRE- DICEMBRE 2018 Il Catasto Ovadese Andrea Doria San Gaudenzio prima del 1793 nel Castello di Masone Parrocchiale di Ovada Un Patrizio Genovese Piante e fiori Il processo alla Lercara dell’Ovadese “Cravino” Pesce e Pistarino tra Un racconto Un atto notarile: Corsica e Oltregiogo su Rondinaria Carpeneto 1852 “LA VILLA DELLA LERCARA”, IN UNA FOTO DI RENATO GASTALDO DRP URBS 3-4.qxp_Layout 1 19/11/18 08:22 Pagina 178 178 SILVA ET FLUMEN Periodico trimestrale dell’Accademia Urbense di Ovada Direzione ed Amministrazione P.zza Cereseto 7, 15076 Ovada Ovada - Anno XXXI, Settembre - Dicembre 2018 - n. 3-4 Autorizzazione del Tribunale di Alessandria n. 363 del 18.12.1987 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - NO/Alessandria Conto corrente postale n. 12537288 Quota di iscrizione e abbonamento per il 2019 Euro 25,00 Rivista fondata nel 1986 da Alessandro Laguzzi Questo è il secondo numero di URBS Direttore: Paolo Bavazzano Direttore Responsabile: Lorenzo Bottero dato alle stampe dopo l’immatura scom- Impaginazione a cura di Ivo Gaggero parsa del Direttore Alessandro Laguzzi: tangibile prova che il seme gettato dall’in- OMMARIO S dimenticabile Presidente produce i suoi Ambrogio Pesce Maineri e Geo Pistarino. Uno storico e un accademico frutti. di alto profilo uniti da comuni interessi per la Corsica Anzi, non solo per quanto concerne la di Pier Giorgio Fassino p. -

04 GALLERIE D'italia P.SCALA, IL PERCORSO MUSEALE.Pdf

Da Canova a Boccioni. Le collezioni della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo Il percorso espositivo Le sale delle Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano, ospitano 197 opere, tra dipinti e sculture, che sono preziose testimonianze dell’arte dell’Ottocento soprattutto lombardo. La qualità e la storia delle opere selezionate dal curatore Fernando Mazzocca fra le collezioni della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, ne fa un insieme straordinario, unico a livello nazionale. Per molte di loro è documentata la presenza nelle più significative esposizioni dell’epoca, come quelle organizzate dall’Accademia di Brera a Milano, dalla Biennale Internazionale di Venezia a partire dal 1895 o nelle Esposizioni Universali. Inoltre, la loro provenienza è, in diversi casi, altrettanto illustre, in quanto fra le opere in mostra vi sono dipinti appartenuti all’imperatore d’Austria, ai sovrani dell’Italia unita, ad aristocratici o a nuovi imprenditori soprattutto milanesi. Il percorso delle Gallerie di Piazza Scala ha inizio con una magnifica sequenza di tredici bassorilievi in gesso di Antonio Canova , ispirati a Omero, Virgilio e Platone, di proprietà della Fondazione Cariplo, e si conclude altrettanto emblematicamente con quattro capolavori di Umberto Boccioni (tra cui Tre donne degli anni 1909-1910 e Officine a Porta Romana del 1910), appartenenti al patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, fondamentali per comprendere il decisivo passaggio dal Divisionismo al Futurismo. Vengono così documentati, attraverso opere eccezionali, due momenti fondamentali della storia dell’arte italiana: il Neoclassicismo, dominato dal genio di Canova che, eguagliando gli antichi, restituiva alla scultura italiana il suo primato nel mondo; e l’esperienza esaltante del Futurismo, nato proprio a Milano, che apre nuovi orizzonti alla pittura e raggiunge un prestigio internazionale. -

Lo Specchio Della Città

Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ 900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ 900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Bergamo, 4 – 31 ottobre 2019 Palazzo Storico Credito Bergamasco Curatori Angelo Piazzoli Paolo Plebani Registrar Paola Silvia Ubiali Organizzazione Sara Carboni Cristina Romeo Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Progetto grafico Drive Promotion Design Art Director Giancarlo Valtolina Si ringraziano Indicazioni cromatiche VERDE BLU ROSSO C100 M40 Y100 C100 M80Y20 K40 C40M100 Y100 PANTONE 349 PANTONE 281 PANTONE 187 R39 G105 B59 R32 G45 B80 R123 G45 B41 L’Accademia della meraviglia Angelo Piazzoli* Una storica prossimità Da sempre Fondazione Creberg è attenta e sensibile alla creazione e alla cura dei luoghi della memoria, i musei. Lo è geneticamente; venne infatti istituita dal Credito Bergamasco in occasione di un intervento di restauro, che ha generato la sede della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, poi donata alla città per celebrare il centenario della Banca fondatrice. In seguito, la Fondazione ha ampliato le sue attività ai campi dell’arte e della cultura, della salvaguardia del patrimonio storico/artistico, della ricerca medica e scientifica, della solidarietà, con gli attuali quattrocento interventi annui in tali ambiti. In tale logica, essa si è naturalmente innestata nello storico rapporto di prossimità all’Accademia Carra- ra da parte del Credito Bergamasco (ora Banco BPM), caratterizzato nel tempo da importanti interventi nella Pinacoteca, della quale la GAMeC stessa è parte; si pensi, ad esempio, ai numerosi restauri di Sale espositive e di opere realizzati a partire dagli anni Cinquanta del Novecento ovvero alla catalogazione e digitalizzazione di circa 1.800 dipinti della raccolta, tutti fotografati e, per larga parte, disponibili alla con- sultazione online. -

L'accademia Carrara

III. L'ACCADEMIA CARRARA NOTE STORICHE E RE);IINISCENZE DI UN _-\NTICO ALLIEVO ' 3 • L'ACCADEMIA CARRARA NOTE STORICHE E REllilNISCENZE DI U N ANTICO ALLIEVO Ai mz"ei compagni di· scuola. UNA chiesetta da villaggio sormontata da un timido campanile che al suono delle proprie campane tre mava visibilmente come ne fosse spaventato, e una fila di casupole deplorabili che formavano con la chiesetta un isolato irregolare, nascondevano in z"llo tempore il palazzo dell'Accademia Carrara agli occhi di chi scendeva per la via di S. Tomaso. Tra la fila delle casupole e la cancellata del pa- lazzo passava il vicolo Noca. Tolto così alla sog gezione della strada principale del borgo, il palazzo, a dispetto della sua decorosa esteriorità, si prendeva qualche licenza e assumeva delle arie da fattoria. Nel cortile d'onore cresceva altissima l'erba. La portinaia vi coglieva in abbondanza il fiore di camomilla. Gli scolari, nelle ore del riposo, vi si sdrajavano beatamente, o viceversa ne facevano la loro palestra ginnastica. Giulio Gorra, svelto, elastico come una palla di gomma, costruiva delle barricate con gli sgabellotti della scuola; tre, quattro, uno sull'altro; poi saltava a piedi giunti; o balzava al di là girando in aria con l'aiuto di un palo puntato in terra. Il suo esempio animava gli inesperti che ten tavano il salto, urtavano nell'ostacolo e ruzzolavano sull'erba a catafascio con gli sgabellotti, tra il chiasso e le risate dei compagni. I 00 V. BIGNAMI Era una vita primitiva. L'amministrazione comperava all'ingrosso la legna per le stufe, e spen deva meno - si capisce - comperandola verde. -

Ita/Eng L’Ottocento

ITA/ENG L’OTTOCENTO Da Canova a Boccioni Le collezioni della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo Il percorso propone 198 opere dell’Ottocento, di ambito soprattutto lombardo, provenienti dalle raccolte d’arte della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo. Partendo dal Neoclassicismo, documentato dai bassorilievi canoviani, si giunge alle soglie del Novecento con le tele prefuturiste di Boccioni, passando attraverso un secolo di pittura italiana rappresentata dai dipinti storici di Hayez, dalle battaglie risorgimentali, da vedute e paesaggi, dalle scene di genere e dai capolavori del Simbolismo. SEZIONE I Il genio di Canova nei bassorilievi Rezzonico. Tra epica omerica ed etica socratica, tra virtù cristiane e filantropia illuminata Una serie di tredici bassorilievi di straordinaria grazia ed eleganza, eseguiti dal “Fidia moderno”, rappresentano episodi ispirati dai poemi di Omero e Virgilio e dal Fedone di Platone, accanto alle virtù cristiane e alle opere di misericordia. Antonio Canova, Danza dei figli di Alcinoo, 1790-1792 part. SEZIONE II Hayez e i grandi temi romantici. Tra pittura storica e melodramma Cinque capolavori di Francesco Hayez, protagonista della pittura storica del Romanticismo e celebrato da Mazzini come il vate della nazione, rievocano scene tratte dalla storia antica e dalle vicende del Medioevo e del Rinascimento. Francesco Hayez, I due Foscari, 1838-1840 SEZIONE III Giovanni Migliara e il fascino pittoresco degli antichi monumenti. Molteni, Ronzoni, Piccio, Inganni protagonisti del Romanticismo lombardo I dipinti di Giovanni Migliara, che raffigurano con stupefacente abilità e precisione antichi monumenti, sono accostati a quelli di Giuseppe Molteni, caratterizzati da eleganza e raffinati artifici pittorici, e ad opere del Realismo lombardo. -

QUADRERIA 2015 Documents D’Art Et D’Histoire

GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. VIRGILIO CARLO QUADRERIA 2015 Documents d’art et d’histoire QUADRERIA 2015 QUADRERIA GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Traduction en français Barbara Musetti Crédits photographiques Arte fotografica, Roma, plates Archivio dell’Arte / Luciano Pedicini, p. 30, fig. 2 Archivio Fotografico della Soprintendenza BEAP di Parma e Piacenza, p. 28, fig. 1 ; p. 30, fig. 3 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, p. 15, fig. 3 ; p. 24, fig. 2 Fondazione Federico Zeri, Fototeca, Università di Bologna, p. 12, fig. 1 Giulio Archinà per StudioPrimoPiano, p. 36, fig. 2 ©Museo Nacional del Prado, p. 16, fig. 1, 2 Sotheby’s, New York, p. 14, fig. 2 L’éditeur est à la disposition des éventuels ayants droit qu’il n’a pas été possible de retrouver Nos remerciements s’adressent tout particulièrement à Andrea Bacchi, Alberto Barsi, Dario De Stefano, Bernardo Falconi, Graziano Gallo, Roberto Giovannelli, Diego Gomiero, Francesco Leone, Angelo Loda, Alessandro Malinverni, Mario Marubbi, Fernando Mazzocca, Filippo Orsini, Stefania Paradiso, Simonetta Pozzolini, Andrea Robino Rizzet, Gian Battista Vannozzi, Annarita Ziveri. ISBN 978-88-908176-9-4 © Edizioni del Borghetto Tel. + 39 06 6871093 - Fax +39 06 68130028 e-mail: [email protected] http//www.carlovirgilio.it QUADRERIA 2015 Documents d’art et d’histoire sous la direction de Giuseppe Porzio Paris Tableau Palais Brongniart, Place de la Bourse, Paris 2e 11-15 novembre 2015 e ISBN 978-88-908176-9-4 GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. Arte moderna e contemporanea Via della Lupa, 10 - 00186 Roma Tel. +39 06 6871093 - Fax + 39 06 68130028 [email protected] www.carlovirgilio.it Présentation e nouveau chapitre de la série Quadreria confirme la sensibilité comme Cle goût, attentifs aux aspects les plus recherchés et les plus originaux de la production artistique, qui caractérisent depuis toujours la Galerie Carlo Virgilio. -

Tra Le Poche Occasioni Che Giuseppe Mazzini Raccoglie Per Prendere Posizione Sull'arte in Generale E Sulla Pittura in Particolar

Dal sito : http://www.domusmazziniana.it LA CONCEZIONE MAZZINIANA DELLA PITTURA Tra le poche occasioni che Giuseppe Mazzini raccoglie per prendere posizione sull'arte in generale e sulla pittura in particolare, nonostante la vastità della sua opera saggistica, due meritano viva attenzione. Si tratta delle considerazioni che effettua con lo scritto Poésie - Art1[1] nel 1837 e segnatamente con l'articolo La peinture moderne en Italie2[2], nel 1841. La concezione romantica dell'arte che prevale al tempo, è avulsa sia dall'idealismo di stampo illuministico, sia da una particolare nozione di perfezionismo di stampo accademico; è permeata, invece, di valori individuali prettamente onirici e sentimentali. Uomo e ambiente diventano così i soggetti di una rappresentazione che valorizza il dettaglio e l'infinito, nella quale la partecipazione dell'artista (che è spesso emotiva) alla vita socio-politica della patria, non avviene secondo canoni stabiliti ma secondo il personale sentire. Perciò Mazzini si confronta direttamente con il movimento romantico, che a suo avviso "non è stato se non un tentativo di emancipazione, niente più". Osserva che con esso "si è distrutto piuttosto che fondato. L'origina-lità, l'ispirazione nazionale, l'ispirazione europea, protestarono contro la legittimità delle regole d'Aristotele; ma quando ebbero spezzate le loro catene, si trovarono nel vuoto. Invece di abbandonarsi senza posa a lamenti sterili, oggi vi sarebbe qualche cosa di meglio da fare. Chi lo farà?". Certo non i poeti romantici, che quasi mai generalizzano, "quasi mai risalgono dall'effetto alla causa, dal fenomeno alla legge: tutto si fraziona nelle loro mani". E neppure determinati artisti, che se ristanno "a contemplare la natura, il loro sguardo si perde così amorosamente, così artisticamente attorno alle forme; sanno e v'insegnano così bene a memoria l'organismo d'ogni fiore, la melodia d'ogni auretta, la lucentezza d'ogni goccia di pioggia o di rugiada, che il senso e l'armonia del tutto sfugge a loro [...]. -

Direct PDF Link for Archiving

Adrian R. Duran exhibition review of Ottocento: da Canova al Quarto Stato Nineteenth-Century Art Worldwide 7, no. 2 (Autumn 2008) Citation: Adrian R. Duran, exhibition review of “Ottocento: da Canova al Quarto Stato,” Nineteenth-Century Art Worldwide 7, no. 2 (Autumn 2008), http://www.19thc- artworldwide.org/autumn08/83-ottocento-da-canova-al-quarto-stato. Published by: Association of Historians of Nineteenth-Century Art Notes: This PDF is provided for reference purposes only and may not contain all the functionality or features of the original, online publication. ©2008 Nineteenth-Century Art Worldwide Duran: Ottocento: da Canova al Quarto Stato Nineteenth-Century Art Worldwide 7, no. 2 (Autumn 2008) Ottocento: da Canova al Quarto Stato Scuderie del Quirinale, Rome February 29-June 10, 2008 Catalogue: Ottocento: da Canova al Quarto Stato Essays by Fernando Mazzocca, Carlo Sisi, and Maria Vittoria Marini Clarelli with contributions from Anna Villari, Bernardo Falconi, and others. Milan: Skira editore, 2008. 320 pages; 60 b/w ills; 120 color ills; index, bibliography, cultural chronology, and exhibition history. Cost: 35 €uros ISBN: 978-88-6130-674-5 (softcover) Nineteenth-century Italian art is a terrain that remains largely uncharted. Even within Italy, this most pivotal of centuries has yet to be afforded a comprehensive retrospective exhibition. This was amply remedied by Ottocento: da Canova al Quarto Stato, on view last spring at the Scuderie del Quirinale, Rome. Arranged chronologically over eleven rooms on two floors and exhibiting over 120 works this exhibition revealed both the surprising complexity of Italy and its arts during the long nineteenth century, and the extent to which so many artists and careers remain unexplored. -

GIUSEPPE DIOTTI Un Protagonista Dell’Ottocento in Lombardia

GIUSEPPE DIOTTI Un protagonista dell’Ottocento in Lombardia CasalmaggioreCasalmaggiore -- MuseoMuseo DiottiDiotti 2828 ottobreottobre 20172017 -- 2828 gennaiogennaio 20182018 Casalmaggiore celebra il suo “genius loci” Giuseppe ritrovata pala Petrobelli, esposta per la prima volta Diotti (1779-1846), protagonista della pittura tardo- in questa occasione, con altri dipinti e disegni inediti. neoclassica e interprete originale del Romanticismo Nel cuore della mostra una specifica sezione approfon- storico. La mostra, allestita nel Museo Diotti, palazzo dirà il tema dantesco di Ugolino nella torre, in un con- ottocentesco che fu dimora e studio dell’artista, pre- fronto fra le diverse versioni del Diotti e quelle di ar- senta oltre cento opere provenienti dai più importan- tisti contemporanei, come Palagi, Sabatelli, Massacra. ti musei lombardi e da numerose collezioni private. Un aspetto ancora poco noto dell’attività di Diotti, Personaggio di spicco dell’arte italiana dell’Ottocen- quello del collezionista d’arte, sarà poi l’oggetto di to, Giuseppe Diotti ha insegnato per oltre trent’anni una ricostruzione ideale della sua raccolta di stam- all’Accademia Carrara di Bergamo, formando una pe, allestita in questa occasione nella più ampia sala scuola di pittura che, nei primi decenni del XIX seco- del Palazzo Diotti che il pittore aveva destinato ad lo, costituì, per metodo didattico e come vivaio di ta- ospitare la collezione di dipinti ed oggetti d’arte for- lenti, una valida alternativa alla più rinomata Acca- mata nei decenni trascorsi a Bergamo e in seguito demia milanese di Brera (suoi allievi furono Enrico dispersa dai suoi eredi. Scuri, Francesco Coghetti, Giovanni Carnovali detto Mostra a cura di Valter Rosa. -

Milano Perduta Milano Sperata

MILANO PERDUTA MILANO SPERATA RITRATTI DI CITTÀ: MILANO PERDUTA MILANO SPERATA Mostra itinerario: Milano 25 novembre – 17 dicembre 2014 a cura di Maria Pompeiana Iarossi e Sara Conte Con il patrocinio di Zona 1 di Milano Consulenze: Ludovica Cappelletti, consulenza progetti napoleonici Silvia Sangion, consulenza e ricerche archivistiche vedutistica L’itinerario proposto si configura come una di sperimentazione diretta nello spazio fisico della città di una selezione dei contenuti informativi presenti nello spazio virtuale del sito www.ritrattidicitta.it. Il percorso si rivolge a un pubblico il più possibile vasto, dal turista allo studente fino all’abitante di Milano non sempre a conoscenza della storia e delle trasformazioni dei luoghi della città che ogni giorno usa e attraversa. Il circuito urbano, che si sviluppa all’interno del tessuto storico della città, si articola in 22 tappe e conduce il visitatore alla scoperta dei luoghi di Milano scomparsi oppure oggetto di progetti non realizzati. Lungo il percorso sono individuate 11 postazioni contrassegnate da totem di colore azzurro e giallo, ciascuno dei quali munito di una finestra che inquadra una specifica prospettiva della città attuale, posta a diretto confronto con la riproduzione di una particolare immagine storica, costituita da un veduta storica o da una prospettiva di progetto presa dalla medesima posizione. Grazie all’immediatezza del confronto visivo, si può così comprendere come quel luogo era e quali trasformazioni lo abbiano investito oppure come sarebbe potuto essere se un determinato progetto fosse stato realizzato. L’apposizione del codice QR relativo ad ogni tappa permette all’utente di scaricare dal portale web la guida per la visualizzazione dei contenuti specificamente riferibili a quell’ambito urbano.