L'accademia Carrara

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vai Al Catalogo

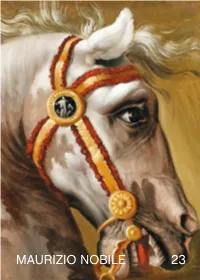

MAURIZIO NOBILE 23 N. 23 N. 23 2020 MAURIZIO NOBILE N. 23 Coordinamento scientifico di Laura Marchesini Autori delle schede Francesca Baldassari, Gabriele Fattorini, Chiara Fiorini, Giancarlo Gentilini, Francesco Leone, Laura Marchesini, Massimo Pulini, Marco Riccòmini, Davide Trevisani, Francesca Valli Questo è il XXIII catalogo della mia carriera ormai trentennale. Ogni volta che presento la mia selezione si rinnova in me l’emozione per ogni opera che ho scelto, studiato e acquisito. Fortu- natamente è ancora l’entusiasmo, nonostante le difficoltà che attraversa il Mercato dell’Arte da qualche anno, che mi guida nella ricerca quoti- diana dei pezzi portandomi a viaggiare in Italia e all’estero e a visitare collezioni private e colleghi. Così nasce questo catalogo come una raccolta di disegni, dipinti e sculture dal XVI al XX secolo che mi rappresenta. Queste opere rispecchiano il mio gusto e, in un certo senso, sono anche le tes- sere di un «mosaico» ideale che compone la mia stessa storia, perché ciascuna è un amore, una speranza, una riconferma, un insegnamento, il ricordo di un viaggio e di un incontro e, a volte, perché no, anche un’arrabbiatura. La scelta di comprendere grafica, pittura e scultura vuole sottolineare l’ampiezza dei miei interessi e, con l’occasione del TEFAF, presentare anche al pubblico di Works on Paper la poliedricità della mia ricerca e delle mie scelte, anche al di là del Disegno, che resta comunque per me una delle mie grandi passioni. Maurizio Nobile 5 1 GIORGIO GANDINI DEL GRANO parma, fine del xv secolo — 1538 Studio per sette figure, c. -

Lo Specchio Della Città

Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ 900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ 900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Bergamo, 4 – 31 ottobre 2019 Palazzo Storico Credito Bergamasco Curatori Angelo Piazzoli Paolo Plebani Registrar Paola Silvia Ubiali Organizzazione Sara Carboni Cristina Romeo Lo specchio della Città Il ritratto tra ʼ800 e ʼ900 attraverso le collezioni nascoste dell’Accademia Carrara Progetto grafico Drive Promotion Design Art Director Giancarlo Valtolina Si ringraziano Indicazioni cromatiche VERDE BLU ROSSO C100 M40 Y100 C100 M80Y20 K40 C40M100 Y100 PANTONE 349 PANTONE 281 PANTONE 187 R39 G105 B59 R32 G45 B80 R123 G45 B41 L’Accademia della meraviglia Angelo Piazzoli* Una storica prossimità Da sempre Fondazione Creberg è attenta e sensibile alla creazione e alla cura dei luoghi della memoria, i musei. Lo è geneticamente; venne infatti istituita dal Credito Bergamasco in occasione di un intervento di restauro, che ha generato la sede della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, poi donata alla città per celebrare il centenario della Banca fondatrice. In seguito, la Fondazione ha ampliato le sue attività ai campi dell’arte e della cultura, della salvaguardia del patrimonio storico/artistico, della ricerca medica e scientifica, della solidarietà, con gli attuali quattrocento interventi annui in tali ambiti. In tale logica, essa si è naturalmente innestata nello storico rapporto di prossimità all’Accademia Carra- ra da parte del Credito Bergamasco (ora Banco BPM), caratterizzato nel tempo da importanti interventi nella Pinacoteca, della quale la GAMeC stessa è parte; si pensi, ad esempio, ai numerosi restauri di Sale espositive e di opere realizzati a partire dagli anni Cinquanta del Novecento ovvero alla catalogazione e digitalizzazione di circa 1.800 dipinti della raccolta, tutti fotografati e, per larga parte, disponibili alla con- sultazione online. -

Prof. Daniela Mazzoletti – Prof

PATROCINATI E RICONOSCIUTI DAL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI PROGRAMMA DEL CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PERITALE Docenti: prof. Daniela Mazzoletti – prof. Elena Chiesa PITTURA LOMBARDA DELL’OTTOCENTO NEL CONTESTO DELLA PITTURA EUROPEA E DELLE ALTRE SCUOLE ITALIANE Docente: prof. Daniela Mazzoletti PRIMO ANNO 1. Caratteri generali del periodo neoclassico. Le premesse storiche e filosofiche del pensiero neoclassico e il suo rapporto con l’illuminismo. Le origini del movimento a Roma e l’evolversi dei modelli classici di riferimento. Il predominio dell’influsso francese. L’irradiarsi del classicismo nelle altre corti italiane. 2. La corte di Parma. L’Accademia borbonica e il suo influsso sugli artisti lombardi. 3. La corte di Milano. Il ruolo della dominazione austriaca nella promozione dello stile neoclassico. Il cantiere di Palazzo Ducale. La lezione francese attraverso i modelli parmensi. L’Accademia di Brera. I primi protagonisti del rinnovamento stilistico nella Lombardia piermariniana. 4. Il periodo napoleonico: Andrea Appiani e Giuseppe Bossi. La riforma dell’Accademia di Brera. 5. I rapporti con la Toscana: Luigi Sabatelli a Milano. 6. La ricezione peculiare del romanticismo in Lombardia. La commistione lombarda di neoclassicismo e romanticismo: Francesco Hayez e Pelagio Palagi. 7. La situazione storico-artistica di Bergamo: la mescolanza di influssi lombardi veneziani e nordici. La pittura decorativa di tradizione settecentesca: la figura di Vincenzo Bonimini. La pittura di paesaggio bergamasca e il suo manifestarsi a Milano attraverso gli incarichi pubblici di Marco Gozzi. La nascita dell’Accademia Carrara. Il neoclassicismo a Bergamo grazie all’arrivo di Giuseppe Diotti. Il paesaggio classico di Pietro Ronzoni. 8. La situazione storico-artistica di Brescia: Giambattista Gigola e il gusto troubadour. -

QUADRERIA 2015 Documents D’Art Et D’Histoire

GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. VIRGILIO CARLO QUADRERIA 2015 Documents d’art et d’histoire QUADRERIA 2015 QUADRERIA GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA Traduction en français Barbara Musetti Crédits photographiques Arte fotografica, Roma, plates Archivio dell’Arte / Luciano Pedicini, p. 30, fig. 2 Archivio Fotografico della Soprintendenza BEAP di Parma e Piacenza, p. 28, fig. 1 ; p. 30, fig. 3 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, p. 15, fig. 3 ; p. 24, fig. 2 Fondazione Federico Zeri, Fototeca, Università di Bologna, p. 12, fig. 1 Giulio Archinà per StudioPrimoPiano, p. 36, fig. 2 ©Museo Nacional del Prado, p. 16, fig. 1, 2 Sotheby’s, New York, p. 14, fig. 2 L’éditeur est à la disposition des éventuels ayants droit qu’il n’a pas été possible de retrouver Nos remerciements s’adressent tout particulièrement à Andrea Bacchi, Alberto Barsi, Dario De Stefano, Bernardo Falconi, Graziano Gallo, Roberto Giovannelli, Diego Gomiero, Francesco Leone, Angelo Loda, Alessandro Malinverni, Mario Marubbi, Fernando Mazzocca, Filippo Orsini, Stefania Paradiso, Simonetta Pozzolini, Andrea Robino Rizzet, Gian Battista Vannozzi, Annarita Ziveri. ISBN 978-88-908176-9-4 © Edizioni del Borghetto Tel. + 39 06 6871093 - Fax +39 06 68130028 e-mail: [email protected] http//www.carlovirgilio.it QUADRERIA 2015 Documents d’art et d’histoire sous la direction de Giuseppe Porzio Paris Tableau Palais Brongniart, Place de la Bourse, Paris 2e 11-15 novembre 2015 e ISBN 978-88-908176-9-4 GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. Arte moderna e contemporanea Via della Lupa, 10 - 00186 Roma Tel. +39 06 6871093 - Fax + 39 06 68130028 [email protected] www.carlovirgilio.it Présentation e nouveau chapitre de la série Quadreria confirme la sensibilité comme Cle goût, attentifs aux aspects les plus recherchés et les plus originaux de la production artistique, qui caractérisent depuis toujours la Galerie Carlo Virgilio. -

Tra Le Poche Occasioni Che Giuseppe Mazzini Raccoglie Per Prendere Posizione Sull'arte in Generale E Sulla Pittura in Particolar

Dal sito : http://www.domusmazziniana.it LA CONCEZIONE MAZZINIANA DELLA PITTURA Tra le poche occasioni che Giuseppe Mazzini raccoglie per prendere posizione sull'arte in generale e sulla pittura in particolare, nonostante la vastità della sua opera saggistica, due meritano viva attenzione. Si tratta delle considerazioni che effettua con lo scritto Poésie - Art1[1] nel 1837 e segnatamente con l'articolo La peinture moderne en Italie2[2], nel 1841. La concezione romantica dell'arte che prevale al tempo, è avulsa sia dall'idealismo di stampo illuministico, sia da una particolare nozione di perfezionismo di stampo accademico; è permeata, invece, di valori individuali prettamente onirici e sentimentali. Uomo e ambiente diventano così i soggetti di una rappresentazione che valorizza il dettaglio e l'infinito, nella quale la partecipazione dell'artista (che è spesso emotiva) alla vita socio-politica della patria, non avviene secondo canoni stabiliti ma secondo il personale sentire. Perciò Mazzini si confronta direttamente con il movimento romantico, che a suo avviso "non è stato se non un tentativo di emancipazione, niente più". Osserva che con esso "si è distrutto piuttosto che fondato. L'origina-lità, l'ispirazione nazionale, l'ispirazione europea, protestarono contro la legittimità delle regole d'Aristotele; ma quando ebbero spezzate le loro catene, si trovarono nel vuoto. Invece di abbandonarsi senza posa a lamenti sterili, oggi vi sarebbe qualche cosa di meglio da fare. Chi lo farà?". Certo non i poeti romantici, che quasi mai generalizzano, "quasi mai risalgono dall'effetto alla causa, dal fenomeno alla legge: tutto si fraziona nelle loro mani". E neppure determinati artisti, che se ristanno "a contemplare la natura, il loro sguardo si perde così amorosamente, così artisticamente attorno alle forme; sanno e v'insegnano così bene a memoria l'organismo d'ogni fiore, la melodia d'ogni auretta, la lucentezza d'ogni goccia di pioggia o di rugiada, che il senso e l'armonia del tutto sfugge a loro [...]. -

GIUSEPPE DIOTTI Un Protagonista Dell’Ottocento in Lombardia

GIUSEPPE DIOTTI Un protagonista dell’Ottocento in Lombardia CasalmaggioreCasalmaggiore -- MuseoMuseo DiottiDiotti 2828 ottobreottobre 20172017 -- 2828 gennaiogennaio 20182018 Casalmaggiore celebra il suo “genius loci” Giuseppe ritrovata pala Petrobelli, esposta per la prima volta Diotti (1779-1846), protagonista della pittura tardo- in questa occasione, con altri dipinti e disegni inediti. neoclassica e interprete originale del Romanticismo Nel cuore della mostra una specifica sezione approfon- storico. La mostra, allestita nel Museo Diotti, palazzo dirà il tema dantesco di Ugolino nella torre, in un con- ottocentesco che fu dimora e studio dell’artista, pre- fronto fra le diverse versioni del Diotti e quelle di ar- senta oltre cento opere provenienti dai più importan- tisti contemporanei, come Palagi, Sabatelli, Massacra. ti musei lombardi e da numerose collezioni private. Un aspetto ancora poco noto dell’attività di Diotti, Personaggio di spicco dell’arte italiana dell’Ottocen- quello del collezionista d’arte, sarà poi l’oggetto di to, Giuseppe Diotti ha insegnato per oltre trent’anni una ricostruzione ideale della sua raccolta di stam- all’Accademia Carrara di Bergamo, formando una pe, allestita in questa occasione nella più ampia sala scuola di pittura che, nei primi decenni del XIX seco- del Palazzo Diotti che il pittore aveva destinato ad lo, costituì, per metodo didattico e come vivaio di ta- ospitare la collezione di dipinti ed oggetti d’arte for- lenti, una valida alternativa alla più rinomata Acca- mata nei decenni trascorsi a Bergamo e in seguito demia milanese di Brera (suoi allievi furono Enrico dispersa dai suoi eredi. Scuri, Francesco Coghetti, Giovanni Carnovali detto Mostra a cura di Valter Rosa. -

GIUSEPPE DIOTTI Un Protagonista Dell’Ottocento in Lombardia

GIUSEPPE DIOTTI Un protagonista dell’Ottocento in Lombardia Casalmaggiore - Museo Diotti 28 ottobre 2017 - 28 gennaio 2018 la mostra Casalmaggiore celebra il suo “genius loci” Giu- seppe Diotti (1779-1846), protagonista della pittura tardo-neoclassica e interprete originale del Ro- manticismo storico. La mostra, allestita nel Museo Diotti, palazzo ottocentesco che fu dimora e studio dell’artista, presenta oltre cento opere provenienti dai più importanti musei lombardi e da numerose collezioni private. Personaggio di spicco dell’arte italiana dell’Ottocen- to, Giuseppe Diotti ha insegnato per oltre trent’anni all’Accademia Carrara di Bergamo, formando una scuola di pittura che, nei primi decenni del XIX se- colo, costituì, per metodo didattico e come vivaio di talenti, una valida alternativa alla più rinomata Ac- cademia milanese di Brera (suoi allievi furono En- rico Scuri, Francesco Coghetti, Giovanni Carnovali detto Il Piccio e Giacomo Trécourt). La sua fama si diffuse rapidamente nell’ambiente culturale dell’e- poca, al punto che Defendente Sacchi, critico tra i più autorevoli, lo definì “primo pittore lombardo”, riconoscendogli un primato oggettivo nella ripresa dell’antica tecnica dell’affresco e nel campo della pittura sacra. Il percorso espositivo, suddiviso per aree temati- che, conduce il visitatore attraverso alcune tappe fondamentali della carriera di Diotti: – il periodo della formazione, in cui studiò il lumini- smo cinque-seicentesco attraverso le copie dai maestri; – il perfezionamento degli studi negli anni del Pen- sionato romano, guidato a distanza da Giuseppe Bossi e sotto la protezione di Antonio Canova; – il periodo della maturità, a cui appartengono im- portanti cicli decorativi o dipinti legati alla pittura sacra e di storia; – la produzione finale, con la grande tela, incom- piuta, del Giuramento di Pontida, ora conservata nella sala consiliare del Municipio di Casalmaggio- re, e la ritrovata “pala Petrobelli”, esposta per la prima volta in questa occasione, con altri dipinti e disegni inediti. -

Dall'ideale Classico Al Novecento Scritti Per Fernando Mazzocca

Dall’ideale classico al Novecento Dall’ideale classico Dall’ideale classico al Novecento Scritti per al Novecento Fernando Mazzocca Scritti per Fernando Mazzocca Il volume raccoglie, in occasione dei settant’anni di Fernando Mazzocca, Fernando Mazzocca Scritti per 35 studi che amici e allievi hanno voluto dedicargli. I saggi, diversi per cronologia e ambiti, si rivelano in sintonia con le quarantennali ricerche del grande studioso, dedicate alle arti, alla critica e al collezionismo tra Settecento e Novecento. I contributi restituiscono importanti novità fi lologiche e decisive revisioni di storia della critica d’arte. Toccano, tra gli altri, protagonisti come Batoni, Canova, Appiani, Sommariva, Hayez, Leopardi, Pellizza da Volpedo, Sartorio. Il libro è completato dall’elenco ragionato degli scritti di Mazzocca. € 25,00 9 788836 641901 www.silvanaeditorale.it mazzocca cop 18 mm.indd 1 12/10/18 14:29 Scritti per Fernando Mazzocca 001-192 Mazzocca BN CIANO.indd 1 11/10/18 09:33 Con il contributo di Marco Fabio Apolloni Federico Bano Ezio e Nadia Benappi Gianfranco Brunelli Fabbio Copercini e Andreino Giuseppin Alessandra Di Castro Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo Diego Gomiero Maurizio Nobile Carlo Orsi Filippo Orsini Duccio Pallesi Carlo Virgilio Marco Voena 001-192 Mazzocca BN CIANO.indd 2 11/10/18 17:50 Dall’ideale classico al Novecento Scritti per Fernando Mazzocca a cura di Stefano Grandesso e Francesco Leone 001-192 Mazzocca BN CIANO.indd 3 11/10/18 17:51 Premessa In nome della riconoscenza per il nostro maestro e dell’aff etto che ci lega a lui da più di vent’anni, abbiamo pensato, insieme ad alcuni amici, di rendere omaggio alla vita di studioso di Fernando Mazzocca con una raccolta di studi, pubblicata per l’occasione del suo settantesimo compleanno. -

FACES 3 from 17Th to 20Th Century

FACES 3 th th From 17 to 20 Century GALLERIA CARLO VIRGILIO & C0. GALLERIA CARLO VIRGILIO & Co. ARTE ANTICA MODERNA E CONTEMPORANEA Acknowledgements Raffaella Bellini, Andrea Daninos, Renzo Mangili, Federico Piscopo, Marco Pupillo, Anna Maria Zuccotti English Translations Sophie Henderson Photo Credits Arte Fotografica, Rome Foto Giusti Claudio, Lastra a Signa The editor will be pleased to honour any outstanding royalties concerning the use of photographic images that it has so far not been possible to ascertain. ISBN 978-88-942099-8-3 © Edizioni del Borghetto Tel. + 39 06 6871093 - Fax +39 06 68130028 e-mail: [email protected] http//www.carlovirgilio.it FACES 3 th th From 17 to 20 Century Edited by Francesca Romana Morelli Catalogue entries Manuel Carrera, Eugenio Maria Costantini, Bernardo Falconi, Liletta Fornasari, Anna Frasca Rath, Stefano Grandesso, Fernando Mazzocca, Francesca Romana Morelli, Barbara Musetti, Emiliano Orsini, Matteo Piccioni, Giuseppe Porzio, Patrizia Rosazza Ferraris, Renato Ruotolo, Caterina Volpi TEFAF Maastricht March 7–15, 2020 e GALLERIA CARLO VIRGILIO & Co. ARTE ANTICA MODERNA E CONTEMPORANEA ISBN 978-88-942099-8-3 Via della Lupa, 10 - 00186 Roma 59 Jermyn Street, Flat 5 - London SW1Y 6LX Tel. +39 06 6871093 [email protected] - [email protected] www.carlovirgilio.it CATALOGUE 1. SALVATOR ROSA Naples 1615–Rome 1673 Screaming Skull ca. 1640–1645 Oil on canvas, 24 x 19.3 cm Provenance: Italy, private collection This small canvas portrays a skull in the act (1650-1673) (Democritus in Meditation of screaming (or sneering), with its mouth at the Statens Museum in Copenhagen open wide and tufts of grey hair attached and Fragile Humanity at the Fitzwilliam to the head. -

DONIZETTI Ottocento GUIDA ALLAGUIDA MOSTRA Con Il Sostegno Di

“giovine di belle speranze” La formazione di un talento nella Bergamo di primo DONIZETTI Ottocento GUIDA ALLAGUIDA MOSTRA Con il sostegno di DONIZETTI “giovine di belle speranze” La formazione di un talento nella Bergamo di primo Ottocento GUIDA ALLA MOSTRA Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai — Fondazione Teatro Donizetti — 2018 DONIZETTI Premessa “giovine di belle speranze” Nadia Ghisalberti La formazione di un talento Assessore alla cultura del Comune di Bergamo nella Bergamo di primo Ottocento Biblioteca Civica Angelo Mai Dam lit audae. Alitaque vel ime qui sinvelessum, vid ut estis vellan- 14 novembre 2018 — 31 gennaio 2019 debit as acepelesecto officid quuntibus. Idero vidusam earionet omnis et vel ide voluptat utem faciis ipitiora- tur aciae nam quat. Bo. Porendi gentiatur sum iusam nimagnim facim aut fugia sum- quam eni que con et laborro rionsent il eos volor sunt lit aute sitis non- sedit expliquid untia abo. Tem venda voluptatas iur, quunt quasperita voleseq uodion ea pra ipsant oditatus. Nem fugiaessit aut prestiumqui te non exerum exerias mint inis a cura di cone nimus saero to doloria nit magnimi nimaio. Nem et excepudit, ent Fabrizio Capitanio Clelia Epis vitae prest, eatur antur, quam, sinto volentu repudae nonseque eos Marcello Eynard auda voluptatures res dio endigendio blacepudae nonsend untint qua- Paolo Fabbri mus acculpa ruptio corae. Nem dunto omnihillab is dusam quas derum Maria Elisabetta Manca ipsapedit esti consecu ptaquis aut quosandebis dolupta inum quatem ut et volupta tiatem qui cus est autesectis nonse -

Luigi Basiletti

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Culturali Tesi di Laurea LUIGI BASILETTI Relatore Ch. Prof. Sergio Marinelli Correlatore Ch. Prof. Maria Chiara Piva Laureando Elisa Nardin Matricola 835722 Anno Accademico 2012 / 2013 Ringraziamenti Desidero ringraziare innanzitutto il Professor Marinelli Sergio, relatore di questa tesi, per la cortesia dimostratami e per i preziosi consigli. Un sentito ringraziamento ai miei genitori, che, con il loro incrollabile sostegno morale ed economico, mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Ringrazio in special modo due persone, che hanno reso possibile la stesura di questa tesi: Mondini Maurizio, per aver condiviso con me la sua ampia conoscenza dell'argomento, e la Dott. Capretti Giovanna, per aver fornito il suo supporto e incoraggiamento, soprattutto nella fase iniziale di scrittura. Un sincero riconoscimento va anche a tutte le persone che mi hanno fornito materiali e contatti, permettendomi così di approfondire la materia trattata: D'Adda Roberta, Schivardi Giovanna, Ruggeri Carissimo, Tabaglio Piera, Porcu Costantino, i parroci delle varie chiese visitate e i responsabili dei seguenti istituti: Biblioteca Queriniana di Brescia, Civici Musei di Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, Archivio di Stato, Brescia Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, Brescia Diocesi di Brescia (Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici), Archivio Storico della Provincia di Brescia, Biblioteca Palatina di Parma, MAMbo, Bologna. Un ultimo ringraziamento, -

GIUSEPPE MOLTENI (Milano 1800-1867) Sacra Famiglia Con Due Angeli a Finto Bassorilievo

CATALOGO ONLINE ARTE OTTOBRE 2018 Dopo il riscontro positivo ottenuto nello scorso inverno con l’invio del numero 0, abbiamo deciso di riprendere la diffusione via email di un agile catalogo in cui proponiamo dipinti, disegni e oggetti d’arte, selezionati per la loro qualità unita ad un prezzo accessibile e che quindi ben si prestano ad essere valorizzati attraverso la promozione online. In questo modo abbiamo anche la possibilità di mantenere un dialogo diretto e costante con clienti, colleghi ed appassionati, che non rimane più circoscritto soltanto alle mostre a cui partecipiamo o alle visite in galleria. Ogni opera è corredata, e quindi garantita, da una scheda tecnica arricchita da precisi riferimenti storico-artistici, è accompagnata da una o più immagini ad alta risoluzione e, per amore di trasparenza, anche dall’indicazione del costo, come è consuetudine fare nei cataloghi di libri antichi e rari, altro settore in cui siamo specializzati. A tal proposito, parallelamente a questo, è disponibile un catalogo di libri antichi e rari che può essere consultato cliccando qui via Cappuccio 18 20123 Milano tel. +39 0289777354 Filippo Orsini +39 335 5731522 Emiliano Orsini +39 339 2671566 [email protected] www.orsiniartelibri.it GIUSEPPE MOLTENI (Milano 1800-1867) Sacra Famiglia con due angeli a finto bassorilievo 1850 Olio su tela, 35 x 43 cm Firmato in basso a sinistra: “G.e Molteni”. clicca sull’immagine per visualizzarla in alta definizione This stunning painting, imitating an antique bas-relief, is a typical, but very rare, work by the painter Giuseppe Molteni, considered the opponent of Francesco Hayez in the Milan of romantic age.