Lo Specchio Della Città

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Vai Al Catalogo

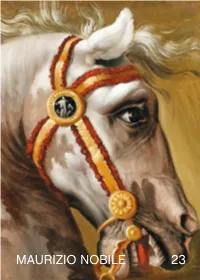

MAURIZIO NOBILE 23 N. 23 N. 23 2020 MAURIZIO NOBILE N. 23 Coordinamento scientifico di Laura Marchesini Autori delle schede Francesca Baldassari, Gabriele Fattorini, Chiara Fiorini, Giancarlo Gentilini, Francesco Leone, Laura Marchesini, Massimo Pulini, Marco Riccòmini, Davide Trevisani, Francesca Valli Questo è il XXIII catalogo della mia carriera ormai trentennale. Ogni volta che presento la mia selezione si rinnova in me l’emozione per ogni opera che ho scelto, studiato e acquisito. Fortu- natamente è ancora l’entusiasmo, nonostante le difficoltà che attraversa il Mercato dell’Arte da qualche anno, che mi guida nella ricerca quoti- diana dei pezzi portandomi a viaggiare in Italia e all’estero e a visitare collezioni private e colleghi. Così nasce questo catalogo come una raccolta di disegni, dipinti e sculture dal XVI al XX secolo che mi rappresenta. Queste opere rispecchiano il mio gusto e, in un certo senso, sono anche le tes- sere di un «mosaico» ideale che compone la mia stessa storia, perché ciascuna è un amore, una speranza, una riconferma, un insegnamento, il ricordo di un viaggio e di un incontro e, a volte, perché no, anche un’arrabbiatura. La scelta di comprendere grafica, pittura e scultura vuole sottolineare l’ampiezza dei miei interessi e, con l’occasione del TEFAF, presentare anche al pubblico di Works on Paper la poliedricità della mia ricerca e delle mie scelte, anche al di là del Disegno, che resta comunque per me una delle mie grandi passioni. Maurizio Nobile 5 1 GIORGIO GANDINI DEL GRANO parma, fine del xv secolo — 1538 Studio per sette figure, c. -

Carta Dei Servizi Del Museo Pinacoteca Accademia Carrara

CARTA DEI SERVIZI DEL MUSEO PINACOTECA ACCADEMIA CARRARA PREMESSA La Carta dei servizi, costituisce lo strumento attraverso cui il Museo comunica con i suoi visitatori e si confronta con essi. Essa individua i servizi che la Fondazione s’impegna a erogare sulla base del Regolamento del Museo, delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e delle aspettative dei fruitori, la cui soddisfazione costituisce un obiettivo primario. La Carta della qualità dei servizi risponde dunque all’esigenza di fissare principi e regole nel rapporto tra chi eroga i servizi e i cittadini che ne usufruiscono. Essa costituisce un vero e proprio “patto” con i fruitori, uno strumento di comunicazione e di informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard promessi, di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le proprie valutazioni anche attraverso forme di reclamo. L’adozione della Carta dei servizi è una delle iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del patrimonio culturale conservato nella Pinacoteca Accademia Carrara e ad adeguare per quanto possibile, in armonia con le esigenze della tutela e della ricerca, l’organizzazione delle attività alle aspettative degli utenti. La Carta sarà aggiornata con cadenza biennale per consolidare i livelli di qualità raggiunti e registrare i cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento, che possono scaturire anche dal monitoraggio periodico dell’opinione degli utenti. Tale aggiornamento, a cura della Direzione della Fondazione e previa approvazione del CDA, avverrà comunque in caso di: • Modifica della normativa sugli standard dei servizi museali; • Nuove esigenze di servizio; • Suggerimenti e osservazioni degli utenti riconosciute di particolare peso. -

ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a Cura Di Enrico Cairo E Roberto Facoetti

ATLANTE DEGLI UCCELLI DI BERGAMO a cura di Enrico Cairo e Roberto Facoetti Specie nidificanti e specie svernanti (2001-2004) disegni di Simone Ciocca Mario Guerra Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” Volume 23 (2004) Bergamo 2006 edizioni junior © 2006 Comune di Bergamo Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo Volume 23 (2004) Registrazione presso il Tribunale di Bergamo al n. 19 (16 settembre 1999) Direttore Responsabile Dott. Marco Valle ISSN 0393-8700 © 2006 Sull’edizione: Edizioni Junior srl Viale dell’Industria, 24052 Azzano S. Paolo (BG) Tel. 035/534123 - Fax 035/534143 e-mail: [email protected] www.edizionijunior.it ISBN 88-8434-292-9 Tutti i diritti riservati Prima edizione: dicembre 2006 Edizioni: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2010 2009 2008 2007 2006 Questo volume è stato stampato presso Tecnoprint, Romano di Lombardia (BG) Stampato in Italia - Printed in Italy Sommario PRESENTAZIONE .................................................................................................... 5 INTRODUZIONE ...................................................................................................... 7 L’ATLANTE ORNITOLOGICO ................................................................................ 9 Valore e significato...................................................................................................... 9 L’ecosistema urbano .................................................................................................... 10 Metodologia e criteri di -

Press Release

FRICK TO PRESENT FIRST MAJOR NORTH AMERICAN EXHIBITION ON RENAISSANCE PAINTER GIOVANNI BATTISTA MORONI MORONI: THE RICHES OF RENAISSANCE PORTRAITURE February 21 through June 2, 2019 In Renaissance Italy, one of the aims of portraiture was to make the absent seem present through naturalistic representation of the sitter. This notion—that art can capture an individual exactly as he or she appears—is exemplified in the work of Giovanni Battista Moroni. The artist spent his entire career in and around his native Bergamo, a region in Lombardy northeast of Milan, and left a corpus of portraits that far outnumbers those of his contemporaries who worked in major artistic centers, including Titian in Venice and Bronzino in Florence. Though Moroni never achieved their fame, he innovated the genre of portraiture in spectacular ways. This winter and spring, Giovanni Battista Moroni (b. 1520–24; d. 1579/80), Portrait of a Young Woman, ca. 1575, oil on canvas, private collection; photo: the Frick presents the first major exhibition in North Michael Bodycomb America devoted to his work, bringing together nearly two dozen of Moroni’s most arresting and best known portraits from international collections to explore the innovations and experiments that belie his masterful illusion of recording reality. They will be shown alongside a selection of complementary objects— Renaissance jewelry, textiles, arms and armor, and other luxury items—that exemplify the material and visual world that Moroni recorded, embellished, and transformed. Moroni: Moroni, Giovanni Gerolamo Grumelli, called The Man in Pink, dated 1560, oil on canvas, Fondazione Museo di Palazzo Moroni, Bergamo–Lucretia The Riches of Renaissance Portraiture was organized by Aimee Ng, Associate Curator, Moroni Collection; photo: Mauro Magliani 1 The Frick Collection; Simone Facchinetti, Researcher, Università del Salento, Lecce; and Arturo Galansino, Director General, Palazzo Strozzi, Florence. -

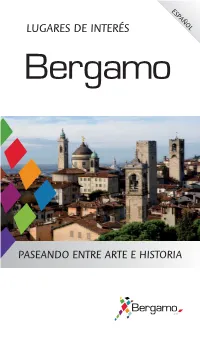

Lugares De Interés

ESP AÑOL LUGARES DE INTERÉS PASEANDO ENTRE ARTE E HISTORIA ENTRE LAS DOS CIUDADES E CASTA N I VIA G O T N VIA T AN E E PI Monastero di Valmarina T VALVERDE IN A AL P A . VI A I A IN VI VIA P M A R V RA CONCA FIORITA T I A. A A I G E BARNAB A N I M I A A V R VIA T P I A TU G A I I OR R A. V . I C F OLI V Parco dei Colli di Bergamo ON IA IA BAION RE SS A V A VIA FA Parco del Castello SCE I NC D I NZ O n viaje entre las dos ciudades, una en la colina I di S. Vigilio T C A T I Z I A E Z V P L IA N E I CO I O PIAZZALE STA D P EL H Lazzaretto NT I N . D O IN E G O A T OLIMPIADI L TE IA B T Castello di EL E Campo IA V . y la otra en la llanura, diferentes pero unidas, T S V A O R A I San Vigilio AMI RO C LINO Utili AN IA O V AB V D LE C TOV I N Z A A AL C AN F SS IA RO G. M E V AR L LE V A IA O LARGO I VI V I C A A T ’ M E T T IA Stadio DELLO N A VIA N. no solo por la historia sino también por un C A E SAN VIGILIO A H A . -

The National Gallery Immunity from Seizure

THE NATIONAL GALLERY IMMUNITY FROM SEIZURE Lorenzo Lotto Portraits 05 Nov 2018 - 10 Feb 2019 The National Gallery, London, Trafalgar Square, London, WC2N 5DN Immunity from Seizure IMMUNITY FROM SEIZURE Lorenzo Lotto Portraits 05 Nov 2018 - 10 Feb 2019 The National Gallery, London, Trafalgar Square, London, WC2N 5DN The National Gallery is able to provide immunity from seizure under part 6 of the Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007. This Act provides protection from seizure for cultural objects from abroad on loan to temporary exhibitions in approved museums and galleries in the UK. The conditions are: The object is usually kept outside the UK It is not owned by a person resident in the UK Its import does not contravene any import regulations It is brought to the UK for public display in a temporary exhibition at a museum or gallery The borrowing museum or gallery is approved under the Act The borrowing museum has published information about the object For further enquiries, please contact [email protected] Protection under the Act is sought for the objects listed in this document, which are intended to form part of the forthcoming exhibition, Lorenzo Lotto Portraits. Copyright Notice: no images from these pages should be reproduced without permission. Immunity from Seizure Lorenzo Lotto Portraits 05 Nov 2018 - 10 Feb 2019 Protection under the Act is sought for the objects listed below: Lorenzo Lotto (about 1480 - 1556/7) © Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz / Photo: Jörg P. Anders X9438 Portrait of an Architect c. 1536 Place of manufacture: Venice Oil on canvas Object dimensions: 105 × 82 cm Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin Lender's name and address Gemäldegalerie Gemäldegalerie Matthäikirchplatz 10785 Berlin Germany Provenance: Part of the Giustiniani Collection acquired by Prussian King Friedrich Wilhelm III, 1815. -

Annual Report 2011–12 Annual Report 2011–12 the National Gallery of Australia Is a Commonwealth (Cover) Authority Established Under the National Gallery Act 1975

ANNUAL REPORT 2011–12 ANNUAL REPORT 2011–12 The National Gallery of Australia is a Commonwealth (cover) authority established under the National Gallery Act 1975. Henri Matisse Oceania, the sea (Océanie, la mer) 1946 The vision of the National Gallery of Australia is the screenprint on linen cultural enrichment of all Australians through access 172 x 385.4 cm to their national art gallery, the quality of the national National Gallery of Australia, Canberra collection, the exceptional displays, exhibitions and gift of Tim Fairfax AM, 2012 programs, and the professionalism of our staff. The Gallery’s governing body, the Council of the National Gallery of Australia, has expertise in arts administration, corporate governance, administration and financial and business management. In 2011–12, the National Gallery of Australia received an appropriation from the Australian Government totalling $48.828 million (including an equity injection of $16.219 million for development of the national collection), raised $13.811 million, and employed 250 full-time equivalent staff. © National Gallery of Australia 2012 ISSN 1323 5192 All rights reserved. No part of this publication can be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Produced by the Publishing Department of the National Gallery of Australia Edited by Eric Meredith Designed by Susannah Luddy Printed by New Millennium National Gallery of Australia GPO Box 1150 Canberra ACT 2601 nga.gov.au/AboutUs/Reports 30 September 2012 The Hon Simon Crean MP Minister for the Arts Parliament House CANBERRA ACT 2600 Dear Minister On behalf of the Council of the National Gallery of Australia, I have pleasure in submitting to you, for presentation to each House of Parliament, the National Gallery of Australia’s Annual Report covering the period 1 July 2011 to 30 June 2012. -

Sp0 Relazione

P G T COMUNE DI BERGAMO R G A E M AREA POLITICHE DEL TERRITORIO B O P iano di DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA UFFICIO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Governo del C E I L T L T I erritorio M T A ' D E I COORDINAMENTO UFFICIO PGT ARCH. GIORGIO CAVAGNIS TEAM DI PROGETTAZIONE ARCH. GIORGIO CAVAGNIS ARCH. GIANLUCA DELLA MEA ARCH. MARINA ZAMBIANCHI RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ARCH. BRUNO GABRIELLI CONSULENZA ARCHITETTONICA PROF. ARCH. AURELIO GALFETTI UFFICIO PGT ARCH. SILVIA PERGAMI ARCH. ALESSANDRO SANTORO DOTT. SERGIO APPIANI DOTT. ANDREA CALDIROLI DOTT. RAFFAELE PICARIELLO DOTT. LARA ZANGA con DOTT. SILVIA CIVIDINI CONSULENZA ASPETTI AMBIENTALI E PAESISTICI E VAS ARCH. MARGHERITA FIORINA CONSULENZA ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI DOTT. GEOL. RENATO CALDARELLI DOTT. GEOL. MASSIMO ELITROPI CONSULENZA ASPETTI LEGALI AVV. FORTUNATO PAGANO AVV. PAOLO BONOMI SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE) Modificato e approvato con atto di rettifica non comportante variante (art 13 c.14bis della L.R. 12/05 e s.m.i.): - ARPGT00 (Del. C.C. n. 6 Reg./60-2010 Prop. Del. in data 24/01/2011) - ARPGT01 (Del. C.C. n. 146 Reg./46-2011 Prop. Del. in data 19/07/2011) - ARPGT02 (Del. C.C. n. 99 Reg./25-2011 Prop. Del. in data 30/05/2011) AGGIORNATO AL 21.09.2011 Pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 38 in data 21/09/2011. S T U D I D I S E T T O R E S T U D I O P A E S I S T I C O D I D E T T A G L I O ( a i s e n s i d e l l ' a r t . -

Paleoecological Archives Unraveling the Early Land-Use History at the Emergence of the Bronze Age Settlement of Bergamo (Italian Alps)

Review of Palaeobotany and Palynology 276 (2020) 104205 Contents lists available at ScienceDirect Review of Palaeobotany and Palynology journal homepage: www.elsevier.com/locate/revpalbo Paleoecological archives unraveling the early land-use history at the emergence of the Bronze Age settlement of Bergamo (Italian Alps) Cesare Ravazzi a,⁎, Roberta Pini a, Mattia De Amicis b, Lorenzo Castellano c, Roberto Comolli b, Davide Abu El Khair b, Giulia Furlanetto b, Diego Marsetti d,RenataPeregoa a Research Group on Vegetation, Climate and Human Stratigraphy, Lab. of Palynology and Palaeoecology, CNR-IGAG, Piazza della Scienza 1, 20126 Milano,Italy b Dept. of Environmental and Earth Sciences, University of Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 1, 20126 Milano, Italy c New York University, Institute for the Study of the Ancient World, East 84th Street, New York, USA d ECOGEO srl, via Fratelli Calvi 2, 24122 Bergamo, Italy article info abstract Article history: The hilltop town of Bergamo, at the southern fringe of the Italian Alps, represents a typical example of the stepped Received 12 February 2020 emergence of a prehistoric settlement developing into a proto-historic urban center in the Iron Age. We present Accepted 28 February 2020 here unprecedented multidisciplinary evidence based on several near-site stratigraphies, supported by a robust Available online 02 March 2020 radiocarbon chronology and by a continuous fine-resolution sedimentary and paleoecological record from a pond used for livestock watering, which was intercepted by drilling underneath the modern Catholic Cathedral. The Keywords: obtained chronostratigraphy documents the development of arable and fallow land including cereals, legumes Vegetation history Cultural landscape and livestock husbandry starting as early as 3355 yrs. -

GENIO CIVILE XX Secolo Inventario Sommario (1874-2002)

ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO GENIO CIVILE XX secolo inventario sommario (1874-2002) Il servizio del Genio Civile trova le sue origini agli inizi del XIX secolo, durante il periodo della dominazione franco-napoleonica e si caratterizza come risposta tecnica a esigenze territoriali di progettazione e gestione delle opere pubbliche: acque, strade, ponti, edifici e proprietà erariali in genere. Con il passare del tempo, subisce trasformazioni delle competenze e variazioni nell’ordinamento, pur restando fedele alla missione originaria. Successivamente all’Unità d’Italia, il servizio del Genio Civile è posto alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici; di norma ha sede in ogni capoluogo di provincia, con competenze sul territorio provinciale. Il regio decreto 2 marzo 1931 n. 287 stabilisce, tra le altre cose, che in ogni sede provinciale ordinaria siano presenti otto sezioni : servizio generale, derivazioni d'acqua e linee elettriche, opere idrauliche, bonifiche, opere stradali, opere marittime, opere edilizie, opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità. Nel 1945, per la realizzazione dei programmi eccezionali di opere pubbliche dovuti alle necessità della ricostruzione post bellica, vengono istituiti i Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche; a essi viene demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale decentramento viene sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 del 30 giugno 1955. Occorre ricordare l'attività del Genio Civile quale corpo tecnico dello stato, con mansioni di consulenza e controllo: gli uffici provvedono alla revisione dei progetti di opere riguardanti gli enti locali, collaudi di lavori eseguiti con mutui e sussidi dello stato, istruttorie tecniche per concessioni di derivazioni di acque pubbliche, sorveglianza di polizia fluviale, espropriazioni di pubblica utilità e consulenza alle prefetture. -

Reticolo Idrico

RETICOLO IDRICO CRITERI DI INDIVIDUAZIONE D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 In collaborazione con Giugno 2016 Revisione n. 1 - Dicembre 2016 Comune di Bergamo CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, CONSORTILE E MINORE GRUPPO DI LAVORO rif. Accordo di Collaborazione n. I 41198 P.G., n. 138 Reg. Settore del 13/06/2003 ing. Diego Finazzi Comune di Bergamo arch. Nicola Cimmino Comune di Bergamo dr. Giovanni Giupponi Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca sig. Riccardo Marengoni Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca ing. Giovanni Filippini EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Francesca Bertuletti EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Giovanni Sonzogni EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) ing. Alberto Fara EST s.r.l. (incaricata da C.B.M.P.B.) xcod.216102di314_3002 erbmeciD 6102 Comune di Bergamo CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, CONSORTILE E MINORE INDICE 0. PREMESSE ............................................................................................................ 1 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E DEFINIZIONI ................................................. 2 2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ........................ 4 3. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE .......................................................................... 9 4. RETICOLO IDRICO MINORE ............................................................................... 10 5. RETICOLO DI COMPETENZA CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA .................................................................................................... -

Prof. Daniela Mazzoletti – Prof

PATROCINATI E RICONOSCIUTI DAL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI PROGRAMMA DEL CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PERITALE Docenti: prof. Daniela Mazzoletti – prof. Elena Chiesa PITTURA LOMBARDA DELL’OTTOCENTO NEL CONTESTO DELLA PITTURA EUROPEA E DELLE ALTRE SCUOLE ITALIANE Docente: prof. Daniela Mazzoletti PRIMO ANNO 1. Caratteri generali del periodo neoclassico. Le premesse storiche e filosofiche del pensiero neoclassico e il suo rapporto con l’illuminismo. Le origini del movimento a Roma e l’evolversi dei modelli classici di riferimento. Il predominio dell’influsso francese. L’irradiarsi del classicismo nelle altre corti italiane. 2. La corte di Parma. L’Accademia borbonica e il suo influsso sugli artisti lombardi. 3. La corte di Milano. Il ruolo della dominazione austriaca nella promozione dello stile neoclassico. Il cantiere di Palazzo Ducale. La lezione francese attraverso i modelli parmensi. L’Accademia di Brera. I primi protagonisti del rinnovamento stilistico nella Lombardia piermariniana. 4. Il periodo napoleonico: Andrea Appiani e Giuseppe Bossi. La riforma dell’Accademia di Brera. 5. I rapporti con la Toscana: Luigi Sabatelli a Milano. 6. La ricezione peculiare del romanticismo in Lombardia. La commistione lombarda di neoclassicismo e romanticismo: Francesco Hayez e Pelagio Palagi. 7. La situazione storico-artistica di Bergamo: la mescolanza di influssi lombardi veneziani e nordici. La pittura decorativa di tradizione settecentesca: la figura di Vincenzo Bonimini. La pittura di paesaggio bergamasca e il suo manifestarsi a Milano attraverso gli incarichi pubblici di Marco Gozzi. La nascita dell’Accademia Carrara. Il neoclassicismo a Bergamo grazie all’arrivo di Giuseppe Diotti. Il paesaggio classico di Pietro Ronzoni. 8. La situazione storico-artistica di Brescia: Giambattista Gigola e il gusto troubadour.