Jugendliche in Ausbildung!

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liebe Leserinnen Und Leser, Das Jahr 2014 War Ein Jahr Der Erinnerungen: Die Traurigen Ereignisse Der Kriegsausbrüche Des Ers

Ausgabe 22/2014 Liebe Leserinnen und Leser, und engagierte außenpolitische Handeln von Frank-Walter Stein- meier. Für eine friedlichere und stabile Welt haben auch unsere Sol- das Jahr 2014 war ein Jahr der Erinnerungen: Die datinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten, hauptberufliche traurigen Ereignisse der Kriegsausbrüche des Ers- und ehrenamtliche Fachkräfte der Entwicklungsorganisationen in Af- ten und Zweiten Weltkrieges einerseits und das ghanistan und vielen anderen Orten weltweit gearbeitet. Ihnen gilt freudige Ereignis des Mauerfalls andererseits. An mein besonderer Dank! Auch das gehört zur guten Bilanz 2014. diese Ereignisse haben der Deutsche Bundestag sowie die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung Zum Ende des Jahres wird die gute Bilanz leicht überschattet von den am Donnerstag zur letzten Tagung des europäi- medienwirksam inszenierten Auftritten des ehemaligen Bundestags- schen Rates erinnert. Dass 2014 auch das Jahr abgeordneten Edathy vor der Bundespressekonferenz und dem Un- mit den besten sozialdemokratischen Regie- tersuchungsausschuss. Das zu kommentieren obliegt dem zuständi- rungserfolgen war, das hat Frau Merkel aller- gen Ausschuss nach Anhörung aller Zeugen und des abschließenden dings nicht erwähnt - was mich genaugenommen Berichts. Alles andere wäre Spekulation. Was aber mindestens gut ist, auch nicht wunderte. Das zu erwähnen hat dann dass in Folge der Ereignisse im Laufe des Jahres klare Maßnahmen unser Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann gegen Kinderpornografie ergriffen worden sind! Der Schutz -

Pdf Herunterladen

Jahresbericht 2015 14. Jahrgang Juli 2016 Uwe Schummer Für unsere Heimat 1 Ihre Fragen und Anliegen sind mir wichtig. Uwe Schummer MdB Deutscher Bundestag Platz der Republik 1 11011 Berlin Telefon: 030 - 22 77 34 84 E-Mail: [email protected] Internet: www.uwe-schummer.de Fotos: Team Berlin/Viersen Schummer Layout & Druck: Rixen Druck oHG, Willich Aufl age: 1.500 Stück 2 Liebe Leserin, lieber Leser, erstmals seit 1969 Überschüsse im Bun- deshaushalt statt Neu- verschuldung, seit 1992 die geringste Arbeitslo- sigkeit und der höchste Beschäft igungsstand im geeinten Deutschland; Deutschland geht es gut wie lange nicht. Weltweit gelten wir als wirtschaft liches und soziales Modell. Dies hat eine Kehrseite: Uns wird viel abverlangt. Die Verantwortung bei globalen Herausforderungen ist gesti egen. Als Exportnati on leben wir von der welt- weiten Vernetzung. Die dunkle Seite der Globalisie- rung spüren wir ebenso; Kriege, Terror und Kriminali- tät erleben wir sehr konkret. Wie sich die gewachsene Verantwortung unseres Lan- des politi sch auswirkt, können Sie in meinen Berliner Wochen lesen. In schwierigen Zeiten sind eine off ene Informati on und der Kompass unserer christlich orien- ti erten Werte die Voraussetzung für mehr Verständ- nis. Eine parlamentarische Initi ati ve, die ich gestartet habe, ist ein Förderprogramm über 150 Millionen Euro für Integrati onsfi rmen, in denen auch wesentlich behinderte Mitarbeiter eine Perspekti ve erhalten. Das Käff chen am Steinkreis der Lebenshilfe in Viersen war dabei ein Vorbild. Zuschüsse der Förderbank des Bundes für barriere- freie Innenstädte, Forschungsprojekte in der Region und die Hospizarbeit sind weitere Themen, die ich sehr konkret im Parlament begleiten konnte. -

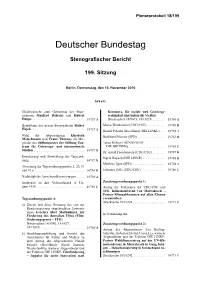

Plenarprotokoll 19/139

Plenarprotokoll 19/139 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 139. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 15. Januar 2020 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17335 B nung . 17327 B Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn Absetzung der Tagesordnungspunkte 6 b und (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 17335 D 14 c . 17329 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17335 D Nachträgliche Ausschussüberweisung . 17329 D Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) . 17336 A Feststellung der Tagesordnung . 17329 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17336 B Ulrike Schielke-Ziesing (AfD) . 17336 C Tagesordnungspunkt 1: Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17336 D Befragung der Bundesregierung Kai Whittaker (CDU/CSU) . 17337 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17330 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17337 A René Springer (AfD) . 17331 A Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17337 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17331 B Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17337 D René Springer (AfD) . 17331 C Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17338 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17331 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 A Antje Lezius (CDU/CSU) . 17332 A Michael Gerdes (SPD) . 17338 B Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17332 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 B Antje Lezius (CDU/CSU) . 17332 B Michael Gerdes (SPD) . 17338 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17332 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17338 D Johannes Vogel (Olpe) (FDP) . 17332 D Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 17339 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17333 A Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17339 B Dr. Martin Rosemann (SPD) . 17333 B Uwe Kekeritz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 17339 D Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17333 C Hubertus Heil, Bundesminister BMAS . 17339 D Dr. Martin Rosemann (SPD) . -

Elektronische Vorab-Fassung*

Deutscher Bundestag Drucksache 17/9168 17. Wahlperiode 27. 03. 2012 Antrag der Abgeordneten Swen Schulz (Spandau), Dr. Ernst Dieter Rossmann, Dr. Hans-Peter Bartels, Klaus Barthel (Starnberg), Willi Brase, Ulla Burchardt, Petra Ernstberger, Michael Gerdes, Iris Gleicke, Klaus Hagemann, Christel Humme, Oliver Kaczmarek, Daniela Kolbe, Ute Kumpf, Thomas Oppermann, Florian Pronold, René Röspel, Marianne Schieder (Schwandorf), Andrea Wicklein, Dagmar Ziegler, Dr. Frank-Walter Steinmeier und der Fraktion der SPD Kooperationen von Hochschulen und Unternehmen transparent gestalten Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen haben an Bedeutung gewonnen. Sie sind sinnvoll, da sie die Finanzierungsgrundlage von Wissenschaft verbessern, Kompe- tenzen bündeln und die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis erleich- tern. Gleichzeitig bleiben Hochschulen öffentliche Einrichtungen. Die Freiheit der Forschung und Wissenschaft darf zu keiner Zeit durch Mitsprachemöglichkeiten von Unternehmen - etwa hinsichtlich der Berufung wissenschaftlichen Personals und der Veröffentlichung von For- schungsergebnissen - beeinträchtigt werden. Eine öffentliche Kontrolle bzgl. der Hochschu- len und ihrer Zusammenarbeit mit Unternehmen muss immer gewährleistet sein. Der 2006 formulierte geheime Kooperationsvertrag für ein gemeinsames Institut für Ange- wandte Finanzmathematik der Deutschen Bank, der Humboldt Universität und der Techni- schen Universität machte deutlich, dass -

Download Newsletter

Februar 2019 Das Wechselmodell Soziale Themen besetzten Viele Kinder leben nach einer Scheidung überwie- gend bei einem Elternteil, meistens die Mutter. Passt diese Form des Zusammenlebens in einer sich verändernden Lebens- und Arbeitswelt heute überhaupt noch? Oder funktioniert es besser, wenn Scheidungskinder im Wechsel bei Vater und Mutter leben? Dieses Wechselmodell will die FDP zur Regel machen. Eine Kinderbetreuung, die sich nach derzeitigem Stand nur etwa gut zehn Pro- zent der Ex-Paare gleichberechtigt 50 zu 50 teilen. Im Fokus politischer Bemühungen sollte stehen, Familien durch familien-freundliche Arbeitsmarkt- reformen sowie bedarfsgerechte Kinderbetreu- ungsangebote zu entlasten und damit partner- schaftliches Zusammenleben bestmöglich zu un- terstützen. Für den Trennungsfall darf nicht in Schubladen gedacht werden: Vorgefertigte und als Regelfall ausgeschriebene Betreuungsmodelle dürfen nicht individuellen Regelungen im Wege stehen. Für den Konfliktfall sollte verstärkt auf Mediation sowie ein lösungsorientiertes Handeln aller Beteiligten, auch der Behörden, gesetzt wer- den. Die Politik muss sich dafür einsetzen, dass Be- ratungsstellen, Familiengerichte, Verfahrenspfle- ger und Jugendämter durch Fortbildungsmöglich- keiten sowie eine gute personelle Ausstattung der Aufgabe, das beste Modell für alle Beteiligten zu finden, gerecht werden können. Das Wechselmo- dell muss im Sinne des Kindeswohls unterstützt und nicht vorgeschrieben werden. Im Rahmen von zukünftigen Überlegungen, sollten wir uns damit befassen, wie Familien -

Plenarprotokoll 16/3

Plenarprotokoll 16/3 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 3. Sitzung Berlin, Dienstag, den 22. November 2005 Inhalt: Nachruf auf die Abgeordnete Dagmar Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister Schmidt (Meschede) . 65 A des Innern . 68 D Begrüßung der neuen Abgeordneten Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz 68 D Christoph Pries und Johannes Singhammer 65 D Peer Steinbrück, Bundesminister der Finanzen 68 D Michael Glos, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie . 69 A Tagesordnungspunkt 1: Horst Seehofer, Bundesminister für Ernährung, Wahl der Bundeskanzlerin . 65 D Landwirtschaft und Verbraucherschutz . 69 A Präsident Dr. Norbert Lammert . 66 B Dr. Franz Josef Jung, Bundesminister der Verteidigung . 69 A Ergebnis . 66 C Dr. Ursula von der Leyen, Bundesministerin Dr. Angela Merkel (CDU/CSU) . 66 D für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 69 B Ulla Schmidt, Bundesministerin für Tagesordnungspunkt 2: Gesundheit . 69 B Eidesleistung der Bundeskanzlerin . 67 A Wolfgang Tiefensee, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung . 69 B Präsident Dr. Norbert Lammert . 67 A Sigmar Gabriel, Bundesminister für Umwelt, Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin . 67 B Naturschutz und Reaktorsicherheit . 69 B Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung . 69 C Tagesordnungspunkt 3: Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin Bekanntgabe der Bildung der Bundesregie- für wirtschaftliche Zusammenarbeit und rung . 67 C Entwicklung . 69 C Präsident Dr. Norbert Lammert . 67 C Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister für besondere Aufgaben . 69 C Tagesordnungspunkt 4: Eidesleistung der Bundesminister . 68 B Tagesordnungspunkt 5: Präsident Dr. Norbert Lammert . 68 B Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, der SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND- Franz Müntefering, Bundesminister für Arbeit NISSES 90/DIE GRÜNEN: Bestimmung des und Soziales . 68 C Verfahrens für die Berechnung der Stellen- Dr. -

Fraktion Intern Nr. 3/2017

fraktion intern* INFORMATIONSDIENST DER SPD-BUNDESTAGSFRAKTION www.spdfraktion.de nr. 03 . 12.07.2017 *Inhalt ................................................................................................................................................................................ 02 Völlige Gleichstellung: Ehe für alle gilt! 10 Mehr Transparenz über Sponsoring 03 Editorial bei Parteien 03 Bund investiert in Schulsanierung 11 Kinderehen werden verboten 04 Betriebsrente für mehr Beschäftigte 11 Paragraph 103 „Majestätsbeleidigung“ 05 Ab 2025: Gleiche Renten in Ost und West wird abgeschafft 05 Krankheit oder Unfall sollen nicht 12 Damit auch Mieter etwas von der arm machen Energiewende haben 06 Neuordnung der 12 Kosten der Energiewende Bund-Länder-Finanzbeziehungen gerechter verteilen 07 Privatisierung der Autobahnen verhindert 13 Pflegeausbildung wird reformiert 08 Einbruchdiebstahl 13 Bessere Pflege in Krankenhäusern soll effektiver bekämpft werden 14 24. Betriebs- und Personalrätekonferenz 08 Rechtssicherheit für WLAN-Hotspots 14 Afrika braucht nachhaltige Entwicklung 09 Rechtsdurchsetzung 15 33 SPD-Abgeordnete in sozialen Netzwerken wird verbessert verabschieden sich aus dem Bundestag 10 Keine staatliche Finanzierung 16 Verschiedenes für verfassungsfeindliche Parteien Mehr Informationen gibt es hier: www.spdfraktion.de www.spdfraktion.de/facebook www.spdfraktion.de/googleplus www.spdfraktion.de/twitter www.spdfraktion.de/youtube www.spdfraktion.de/flickr fraktion intern nr. 03 · 12.07.17 · rechtspolitik Völlige Gleichstellung: Ehe -

Elisabeth Winkelmeier-Becker

Juni 2018 Informationen aus der Arbeitnehmergruppe Partnerschaft statt Kampfgetöse Wirtschaftlicher Erfolg und Mitbestimmung gehören zusammen tischen und der individualistischen sind gelebte Demokratie. Ideologien unterscheidet. Die Union steht an der Seite der Schon auf den mittelalterlichen 180.000 gewählten Betriebs- und Per- Hansekoggen gab es einen Sprecher sonalräte. Unser wirtschaftlicher Er- der Mannschaft, der von allen Be- folg ist auch das Ergebnis ihrer Leis- schäftigten gewählt wurde und direk- tung. Kluge Unternehmer haben star- ten Zugang zum Kapitän hatte. Statt ke Betriebsräte. So haben wir uns im mit allen zu verhandeln, konnten mit Koalitionsvertrag darauf verständigt, diesem Fragen der Arbeitskonditio- dass Initiativrecht der Betriebsräte für nen intelligent besprochen und gelöst die Weiterbildung zu stärken. Betrieb- werden. Immerhin, eine erste Form liche Vereinbarungen zur Arbeitszeit, betrieblicher Mitbestimmung bis hin zu Homeoffice, Gesundheitsschutz zur Gewinnbeteiligung, wenn die und Personalthemen zeigen, dass sie Schiffsfracht im Heimathafen heil an- besser als der Gesetzgeber immer nah gekommen ist. bei den Beschäftigten und den be- trieblichen Interessen sind. Teilhabe und Mitbestimmung als gelebte Demokratie Arbeit eint die Menschen Uwe Schummer Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe In der ersten sozialpolitischen Es gilt der Grundsatz der vertrau- Rede in einem deutschen Parlament, ensvollen Zusammenarbeit, der in der der Fabrikrede, forderte der Bildungs- Betriebsverfassung verankert ist. Be- Liebe Kolleginnen, politische Sprecher des Katholischen triebsräte sind Co-Manager, keine Re- liebe Kollegen, Klubs im Badischen Landtag Franz- volutionäre. Arbeit eint die Men- Josef Buß 1837 Mitbestimmung und schen, sie wollen profitable Unter- Nicht Kampfgetöse - Miteinander Mitwirkung der Arbeiter in den Fabri- nehmen mit engagierten und Füreinander prägen unsere Wirt- ken; einige Jahre bevor Karl Marx die Beschäftigten. -

Deutscher Bundestag

Deutscher Bundestag 171. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 13.Mai 2016 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten Drs. 18/8039 und 18/8311 Abgegebene Stimmen insgesamt: 572 Nicht abgegebene Stimmen: 58 Ja-Stimmen: 424 Nein-Stimmen: 145 Enthaltungen: 3 Ungültige: 0 Berlin, den 13.05.2016 Beginn: 10:05 Ende: 10:08 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. André Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Iris Eberl X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. Maria Flachsbarth X Klaus-Peter Flosbach X Seite: 3 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. -

The Committee on Labour and Social Affairs

The Committee on Labour and Social Affairs 2 “Labour and social affairs – these words stand for policy areas which are important to everyone, such as pensions, labour market policy, support for the unemployed, and the inclusion of people with dis- abilities. Our social security sys- tems, from unemployment benefit to pensions, must be developed further and made fit for the future. The world of work is changing, and trade unions, employers and policy- makers are shaping it. We must en- sure that everyone has the opportu- nity to participate in society. This Committee’s work is of great impor- tance for all generations.” Dr Matthias Bartke, SPD Chairman of the Committee on Labour and Social Affairs 3 The German Bundestag’s decisions are prepared by its committees, which are estab- lished at the start of each elec- toral term. Four of them are stipulated by the Basic Law, the German constitution: the Committee on Foreign Affairs, the Defence Committee, the Committee on the Affairs of the European Union and the Petitions Committee. The Budget Committee and the Committee for the Rules of Procedure are also required by law. The spheres of respon- sibility of the committees essentially reflect the Federal Government’s distribution of ministerial portfolios. This enables Parliament to scruti- nise the government’s work effectively. The Bundestag committees The German Bundestag sets political priorities of its own by establishing additional committees for specific sub- jects, such as sport, cultural affairs or tourism. In addition, special bodies such as parlia- mentary advisory councils, The committees discuss and committees of inquiry or deliberate on items referred study commissions can also to them by the plenary. -

Es Geht Um DEUTSCHLAND! Bundestagswahl

Ausgabe Ausschussvorsitz - 05 Kreistag Landtag 2009 • Klares Vertrauensvotum für die • Der Hausarzt gehört ins Dorf! In Europas erster Liga Kreis-CDU bei Wahlen • Polizeigewerkschaft: Europas angekommen: • CDU-Kreistagsabgeordnete „Regierung hält Wort“ HERBERT REUL inform Sonderausgabe zur Bundestagswahl: Es geht um DEUTSCHLAND! Freiherr zu Guttenberg Der Bundeswirtschaftsminister im Interview Angela Merkel & Wolfgang Bosbach im Portrait Regierungsprogramm & Kompetenzteam für Deutschland Wahlergebnisse zur Kommunalwahl im Kreis Der erste Instant-Cappuccino ohne künstliche Zusatzstoffe. H-ZWO.com Unter uns gesagt: Bei Gisela ist nicht alles Natur. Aber in Sachen Genuss macht die Cappuccino-Expertin keine Kompromisse. Sie will den echten, reinen Geschmack – natürlich von Krüger! \ Nur beste Zutaten \ Keine künstlichen Aroma- und Farbstoffe \ Ohne Konservierungsstoffe*, Stabilisatoren und gehärtete Fette *Lt. Gesetz Erleben Sie den puren Genuss – mit Cappuccino Pur! www.krueger.de ANZ_TVMovie_RZ.indd 1 10.08.2009 17:03:13 Uhr Kolumne Stimmzettel für die Wahl zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis 101 Rheinisch-Bergischer Kreis am 27. September 2009 Wie kommt Sie haben 2 Stimmen hier 1 Stimme hier 1 Stimme Deutschland für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten für die Wahl einer Landesliste (Partei) - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien - durch und am Erststimme 1 Bosbach, Wolfgang Zweitstimme Rechtsanwalt Bergisch Gladbach CDU Christlich- Demokratische Christlich-Demokratische Union Union Deutschlands Deutschlands CDU Prof. Dr. Norbert Lammert, 2 Pütz, Lasse Ronald Pofalla, Ursula Heinen, Ende aus der Krise?Rechtsreferendar Peter Hintze, Dr. Norbert Röttgen Bergisch Gladbach SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD Franz Müntefering, 3 u.s.w. Dr. Angelica Schwall-Düren, Peer Steinbrück, ehr Arbeitsplätze und Abbau keine taktisch verteilten Wählerstimmen Ulla Schmidt, Willi Brase der Staatsverschuldung werden sondern nur der starke Rückhalt für An- u.s.w. -

Plenarprotokoll 18/199

Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a)