Uferschutzverband Thuner- Und Brienzersee Jahrbuch 2011

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

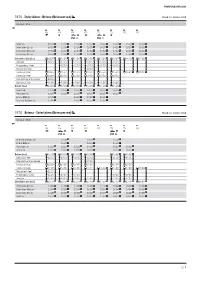

3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 22

FAHRPLANJAHR 2021 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 22. Oktober 2020 vom 2.4.–25.6. 61 65 65 67 71 71 83 85 Spiez ab 09 34 11 34 11 34 12 34 14 34 14 34 15 34 16 34 Interlaken Ost an 09 58 11 58 11 58 12 58 14 58 14 58 15 58 16 58 Interlaken West ab 09 53 11 53 11 53 12 53 14 53 14 53 15 53 16 53 Interlaken Ost an 09 58 11 58 11 58 12 58 14 58 14 58 15 58 16 58 Interlaken Ost (See) 10 07 12 07 12 07 13 07 15 07 15 07 16 10 17 30 Bönigen 10 25 12 25 12 25 13 25 15 25 15 25 Ringgenberg (See) 12 33 12 33 13 33 15 33 15 33 Niederried (See) 13 43 Iseltwald (See) 10 45 12 51 12 51 13 51 15 51 15 51 16 42 18 02 Iseltwald (See) 10 46 12 52 12 52 13 52 15 52 15 52 Oberried am Brienzersee 10 56 Giessbach See 11 09 13 09 13 09 14 09 16 09 16 09 Brienz (See) 11 20 13 20 13 20 14 20 16 20 16 20 Brienz ab 11 25 13 25 13 25 14 25 16 25 16 25 Meiringen an 11 35 13 35 13 35 14 35 16 35 16 35 Brienz BRB ab 11 45 13 58 14 58 16 36 Brienzer Rothorn an 12 45 14 57 15 57 17 31 3470 Brienz - Interlaken (Brienzersee) Stand: 22. -

Eiger Bike Challenge 22 Km Holzmatten – Bort – Unterer Lauchbühl Grosse Scheidegg – First Waldspitz – Aellfluh Einfache Dorfrunde Grindelwald Rules of Conduct

Verhaltensregeln IG Bergvelo Eiger Bike Challenge 55 km Eiger Bike Challenge 22 km Holzmatten – Bort – Unterer Lauchbühl Grosse Scheidegg – First Waldspitz – Aellfluh Einfache Dorfrunde Grindelwald Rules of Conduct Grosse First Holzmatten Bort Holzmatten Grosse Scheidegg First Waldspitz Befahre nur bestehende Wege und respektiere vorhandene Sperrungen. 1690 Unterer Bort Scheidegg 2184 1565 Wetterhorn Terrassenweg Oberhaus Wetterhorn 1690 1964 2184 Oberhaus 1904 Terrassenweg Stählisboden 1964 Holenwang Oberhalb Bort Lauchbühl 1565 Nodhalten Nodhalten Grindelwald Bussalp 1226 Grindelwald Grindelwald 1140 1355 1226 Grindelwald 1548 1644 1355 1675 1675 Grindelwald Anggistalden 1140 1182 Kirche Gletscher- Grindelwald Meide die Trails nach Regenfällen und möglichst das Blockieren der Räder Grindelwald 1455 Grindelwald 2200 1036 1791 Oberhaus 1036 1036 1036 Wetterhorn Grindelwald Grindelwald Grindelwald Holenwang Aellfluh Grindelwald 1036 1038 schlucht 1036 Holenwang 1355 1036 1226 1036 2200 1036 1036 1036 1548 1430 1036 2000 beim Bremsen – dies begünstigt die Erosion. Bergwege sind keine Renn- 1548 Gletscher- 2000 1800 Wetterhorn schlucht 1800 1800 1800 strecken, darum fahre auf Sicht und rechne mit Hindernissen und anderen 1600 1226 Gletscher- schlucht 1600 1600 1600 1400 1400 1400 1400 1400 Nutzern auf den Wegen. Hinterlasse keine Abfälle. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 Only ride on existing trails and respect closures. Avoid using the trails after 1000 1000 1000 0202 5 10 152530 35 40 45 50 55 km 0 2 4 6 81810 12 1416 20 22 km 0122 4 6 81810 1416 20 22 24 km 0122 4 6 81810 1416 20 22 26 km 061 2 3 495 7128 1011 1314 15 16 17 19 km 061 2 3 495 7128 1011 13 14.5 km rainfall and wheel blockage when braking (to stop erosion). -

Geschäftsbericht 2020

BERNER OBERLAND-BAHNEN AG GESCHÄFTSBERICHT 2020 www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht-bob ORGANE DER GESELLSCHAFT VERWALTUNGSRAT AMTSDAUER BIS ZUR GV David-André Beeler, Präsident Interlaken 2022 Peter Balmer, Vizepräsident Grindelwald 2022 Yvonne Hunkeler 1 Grosswangen 2022 Andrea Schmid-Hess Hilterfingen 2022 Martin Schmied Lauterbrunnen 2022 Bettina Zinnert Wengen 2022 Gewählt durch den Regierungsrat des Kantons Bern: Cornelia Hofstetter Münchenbuchsee SEKRETÄR(IN) DES VERWALTUNGSRATS Christoph Schläppi 2 Grindelwald Isabelle Hofer 3 Bern REVISIONSSTELLE BDO AG Bern 2021 GESCHÄFTSLEITUNG Urs Kessler, Vorsitzender Interlaken Christoph Schläppi 2, Mitglied Grindelwald Corporate Secretary Christoph Seiler 4, Mitglied Unterseen Leiter Finanzen und Controlling ERWEITERTE GESCHÄFTSLEITUNG Thomas Aebischer 5 Unterseen Leiter Geschäftsfeld Berner Oberland-Bahnen Markus Balmer 5 Leissigen Leiter Geschäftsfeld Jungfraujoch – Top of Europe und Leiter Technik Patrizia Bickel 6 Konolfingen Leiterin Corporate Communications Matthias Bütler 7 Gümligen Leiter Marketing/Verkauf Dominik Liener 7 Interlaken Leiter Infrastruktur und Technik Marco Luggen 7 Grindelwald Leiter Betrieb Seilbahnen und Wintersport Reto Mettler Büren an der Aare Leiter Gastronomie Andreas Piattini 8 Luzern Leiter Human Resources Urs Siegenthaler Matten b. Interlaken Leiter Informatik Stefan Würgler 7 Interlaken Leiter Betrieb Eisenbahn BETRIEBSLEITER DER SCHYNIGE PLATTE-BAHN Werner Amacher Gsteigwiler SITZ DER GESELLSCHAFT Harderstrasse 14, CH-3800 Interlaken, Telefon +41 (0)33 828 71 11, Fax +41 (0)33 828 72 64, [email protected], jungfrau.ch MEDIENKONTAKT Kathrin Naegeli, Telefon +41 79 222 53 10 1 Rücktritt aus dem Verwaltungsrat per Generalversammlung vom 27. Mai 2021 6 Austritt aus der erweiterten Geschäftsleitung per 31. Januar 2020 2 Pensionierung per 31. Dezember 2020 und aus dem Unternehmen per 30. Juni 2020 3 Wahl als Sekretärin des Verwaltungsrats am 24. -

Protokoll Der Gemeindeversammlung Der Einwohnergemeinde Bönigen

Einwohnergemeinde Bönigen Gemeindeversammlung Protokoll der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Bönigen Datum Freitag, 6. Dezember 2013 Zeit 20.00 – 21.20 Uhr Ort Turnhalle Bönigen Vorsitz Herbert Seiler, Gemeindepräsident Protokoll Stefan Frauchiger, Gemeindeschreiber Stimmberechtigte Anzahl Stimmberechtigte kommunal 1’873 Anwesend Stimmberechtigt 103 Nicht stimmberechtigt 5 Medienvertreter Sybille Hunziker, Berner Oberländer Marco Wölfli, Jungfrau Zeitung Stimmenzähler Werner Lehmann, Aareweg 14 (Wand) Ruth Fahrni, Interlakenstrasse 22 (Fenster inkl. GR) Begrüssung Herbert Seiler, Gemeindepräsident, begrüsst die Anwesenden und dankt für das Interesse an unserem Ge- meindewohl. Gleichzeitig begrüsst er die Medienvertreter und dankt für eine objektive und sachliche Be- richterstattung. Er gedenkt zudem dem kürzlich verstorbenen Nelson Mandela mit folgenden Worten: „ Mit dem Tode von Nelson Mandela hat eine grosse Persönlichkeit, ein Mensch für immer die Augen geschlos- sen, welcher sich sehr stark für die Gerechtigkeit auf unserer Weltkugel eingesetzt hat. Für mich war Nel- son Mandela ein ganz grosses Vorbild. Ich bitte die Versammlung sitzend kurz in Stille in sich zu gehen. Danke!“ Publikation und öffentliche Auflage (Art. 1 AWR) Die Gemeindeversammlung mit Traktandenliste ist am 31.10., 14.11. und 05.12.2013 im amtlichen Teil des Anzeigers Interlaken publiziert worden. Diese Bekanntmachung entspricht den Vorschriften nach Art. 1 des Reglements über Abstimmungen und Wahlen in der Gemeinde Bönigen sowie Art. 9 und 34 der Gemeinde- verordnung. Die Reglemente gemäss Traktandum 4 und 5 sind gemäss Art. 37 Gemeindeverordnung während 30 Tagen auf der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegen. Der Vorsitzende weist auf die Bestimmung in der Publikation hin, wonach die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften sofort zu beanstanden sind (Art. 49a Gemeindegesetz). Allfällige Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli einzureichen. -

3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28

FAHRPLANJAHR 2020 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28. Oktober 2019 vom 4.4.–26.6. 61 65 65 67 71 71 83 85 Spiez ab 9 33 11 33 11 33 12 33 14 33 14 33 15 33 16 33 Interlaken West ab 9 52 11 53 11 53 12 52 14 53 14 53 15 53 16 52 Interlaken Ost (See) 10 07 12 07 12 07 13 07 15 07 15 07 16 10 17 30 Bönigen 10 25 12 25 12 25 13 25 15 25 15 25 Ringgenberg (See) 12 33 12 33 13 33 15 33 15 33 Niederried (See) 13 43 Iseltwald (See) 10 45 12 51 12 51 13 51 15 51 15 51 16 42 18 02 Iseltwald (See) 10 46 12 52 12 52 13 52 15 52 15 52 Oberried am Brienzersee (See) 10 56 Giessbach See 11 09 13 09 13 09 14 09 16 09 16 09 Brienz (See) 11 20 13 20 13 20 14 20 16 20 16 20 Meiringen an 11 35 13 35 13 35 14 35 16 35 16 35 Planalp an 12 15 14 30 14 27 15 27 17 03 14 30 Brienzer Rothorn an 12 45 14 57 15 57 17 31 3470 Brienz - Interlaken (Brienzersee) Stand: 28. Oktober 2019 vom 4.4.–26.6. 62 66 66 68 84 72 72 86 Brienzer Rothorn ab 12 20 13 28 15 28 Planalp ab 10 45 12 58 13 00 14 02 16 02 13 00 Meiringen ab 11 22 13 22 13 22 14 22 16 22 16 22 Brienz (See) 11 40 13 40 13 40 14 40 16 40 16 40 Giessbach See 11 51 13 51 13 51 14 51 16 51 16 51 Oberried am Brienzersee (See) 15 06 Iseltwald (See) 12 07 14 07 14 07 15 16 17 07 17 07 Iseltwald (See) 12 08 14 08 14 08 15 17 16 44 17 08 17 08 18 04 Niederried (See) 12 17 Ringgenberg (See) 12 28 14 28 14 28 17 28 17 28 Bönigen 12 35 14 35 14 35 15 35 17 35 17 35 Interlaken Ost (See) 12 53 14 53 14 53 15 53 17 18 17 53 17 53 18 38 Interlaken West an 13 03 15 03 15 03 16 03 17 32 18 03 18 03 19 03 Spiez an 13 21 15 21 15 21 16 21 17 50 18 21 18 21 19 21 1 / 5 FAHRPLANJAHR 2020 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28. -

DRACHEBÄRG ZYTIG Zeitung Der Gemeinde Beatenberg Eine Ruhebank Für Treue Gäste Wer Seit 45 Jahren Oder Länger Uhu

August 2015 www.beatenberg.ch/zytig DRACHEBÄRG ZYTIG Zeitung der Gemeinde Beatenberg Eine Ruhebank für treue Gäste Wer seit 45 Jahren oder länger Uhu. Zwischendurch waren sie nach Beatenberg in die Ferien auch Gast im Hotel Gloria oder kommt, erhält als treuer privat bei Familie Oehrli. Herr Stammgast eine Sitzbank an und Frau Poss erzählen von den einem besonders schönen Aus- Veränderungen im Dorf und den sichtspunkt. Die Holzbänke vielen Bekanntschaften, die sie werden durch die Mitarbeiter gemacht haben, den vielen Freun- des Werkhofs Beatenberg mit den aus Deutschland, denen sie Liebe zum Detail gezimmert, Beatenberg und das Berner Ober- mit einer gravierten Plakette land bekannt gemacht haben. versehen und vor Ort gebracht. Die Ruhebank von Familie Poss hat ihren Platz etwa 100 Meter Dieses Jahr im Juli wurden die westlich des Gasthauses Riedbo- ersten zwei Holzbänke für Fami- den gefunden, direkt an der Stra- lie Poss und Familie Kaminski sse unter einem schönen, mächti- für Weltraumfor- platziert und im Beisein von gen, alten Ahorn. schung Bochum, Bernhard Gafner, Werkhofleiter, sondern von Ende Verena Moser, Präsidentin Bea- Seit mehr als 57 Jahren fährt die der 1960er- bis tenberg Tourismus und Thomas Familie Kaminski aus Bochum Anfang der 1970er- Tschopp, Geschäftsführer BT auf die Sonnenterrasse des Jahre auch auf dem den treuen Stammgästen überge- Berner Oberlandes. Beatenberg, Niederhorn. Gleich ben und eingeweiht. der „Berg der Glücklichen“ und neben dem Mas- sagenumwobene Wirkungsstätte senlager piepte und Rudolf und Lilo Poss besuchen des irischen Mönchs Beatus, rauschte es manch- Beatenberg schon seit 50 Jahren. wurde nach dem ersten Besuch mal gewaltig aus den Ihr Sohn Bernhard war sechs 1958 zur zweiten Heimat der vielen Empfängern. -

MEFEZ Der Weihnachtsmärt Despräsidenten Jahresbericht MEFEZ Nachrichten

MEFEZ 97 Nachrichten . Jahresbericht des Präsidenten Der MEFEZ am Weihnachtsmärt in Matten Aktuelle Informationen zum Projekt Neubau Klubheim Inhalt Neues aus der Region 50. Hauptversammlung Bahn-Augenschein in Katalonien Oben: Fünfzehnteiliger Zug vor Wilderswil - neun Teile nach Lauterbrunnen, sechs Teile nach Grindelwald. Foto: Hans Häsler, 14. Januar 2018 Unten: Bhe 4/8 141 trifft den historischen Zug auf der Kleinen Scheidegg Foto: Philippe Kindler, 10. Januar 2018 Der MEFEZ verändert sich Liebe Leserinnen und Leser, Mit dem Entscheid, das Projekt „Neues Klubheim in Matten“ in Angriff zu neh- men verändert sich der Verein. Nach 48 Jahren werden wir Zweilütschinen ver- lassen und uns auf dem Bödeli niederlassen. Wie Ihr in dieser Ausgabe der MN sehen könnt, verändert sich auch der Vor- stand und das Vereinsleben beendet langsam aber sicher den Dornröschen- schlaf. Die Veränderung wird sicher auch vor den MEFEZ-Nachrichten keinen Halt ma- chen. Ist im Zeitalter von Facebook, Blogs und Snapchat ein gedrucktes Ver- einsheft noch zeitgemäss? Über das weitere Vorgehen werden wir Euch sicher in einer der nächsten MN informieren. Ich freue mich auf: MEFEZ - Der Eisenbahnverein in Matten Euer Redaktor Titelbild Die WAB He 2/2 51 mit den historischen Schynige-Platte Wagen B3 und B7 unterhalb der Kleine Scheidegg (im Hintergrund das Wetterhorn) Bild: Philippe Kindler, 10. Januar 2018 Impressum Nachrichtenblatt des MEFEZ Januar 2018 / 42. Jahrgang / Ausgabe 1/2018 Redaktion Auflage 250 Stk. Andreas Häsler / Hans Häsler Redaktionsadresse Andreas Häsler-Urben, Moos 30, 3814 Gsteigwiler Telefon 033/823 49 30 * E-Mail [email protected] Einsendungen Wir freuen uns über Beiträge von Mitgliedern. Gerne helfen wir auch beim Schreiben der Texte. -

Vergünstigungen Gästekarte Region Interlaken 2020

Willkommen in der Ferienregion Interlaken gästekarte/visitor’s card Habkern Die Gästekarte Interlaken, Beatenberg und Habkern erhältst du name zimmer vorname room gästekarte/visitor’s card gültig von bis als Gast in der Ferienregion Interlaken kostenfrei von deinem valid from until hotel/hostel/apartment/camping 2. klasse (2.)(tk)(v) Schweiz · Switzerland · Suisse + unterschrift erwachsen/adult stempel stempel + unterschrift Beherberger. Mit der Gästekarte kannst du von zahlreichen Ver- kind/child 6 –16 name zimmer vorname room Nr. 18-0001 gästekarte/visitor’s card gültig von bis (2.)(tk)(v)(12) valid from until günstigungen profitieren. Die Karte ist nicht übertragbar und hotel/hostel/apartment/camping Interlaken matten, unterseen, wilderswil, saxeten, gsteigwiler, bönigen, iseltwald, ringgenberg, goldswil, niederried erwachsene/adult stempel + unterschrift Vergünstigungen Gästekarte nur während der Aufenthaltszeit gültig. kinder/children 6 –16 name zimmer kinder/children 0–5 vorname room nr. 11-000000 gültig von bis valid from until hotel/hostel/apartment/camping 2. klasse + unterschrift Welcome to the Holiday Region Interlaken erwachsen/adult stempel Visitor’s Card reductions kind/child 6 –16 You will obtain the visitor’s card Interlaken, Beatenberg and Ermässigungen / Reductions NR. 20-0000000 Habkern free of charge while staying in our region from your Änderungen vorbehalten / Subject to change host. With the visitor’s card you can profit of numerous dis- interlaken | matten | unterseen | wilderswil saxeten | gsteigwiler | bönigen -

Signaturen, Karten Und Standorte

Signaturen, Karten und Standorte Separatum aus: Oskar Bätschmann und Paul Müller, Ferdinand Hodler. Catalogue raisonné der Gemälde. Band 1. Die Landschaften, mit Beiträgen von Regula Bolleter, Monika Brunner, Matthias Fischer, Matthias Oberli, Zürich: Schweizerisches Institut für Kunst– wissenschaft. Scheidegger & Spiess, 2008 Signaturen Die folgende Zusammenstellung von Sig naturen und Datierungen aus Landschafts gemälden Hodlers vermittelt einen Ein Kat. 124, Bergbach, um 1882 druck seiner sich wandelnden Handschrift. Gegenüber den frühen Arbeiten, die gele gentlich mit Majuskeln signiert sind, zeich net der Künstler später meist in Gross und Kleinschreibung wie «F. Hodler», seltener wie «Ferd. Hodler», zuweilen mit dem Mono gramm «F. H.». Hodler hat manchmal erst Jahre nach der Fertigstellung eines Gemäl des signiert und datiert, so dass der Duktus der Bezeichnung nicht immer typisch für die tatsächliche Entstehungszeit des Werkes Kat. 148, Die Lawine, 1887 ist. Allerdings kann die Signatur auch inner halb eines kurzen Zeitraums variieren, wie drei Beispiele von 1915 illustrieren. Kat. 243, Landstrasse im Vallée de Joux, 1892 Kat. 9, Seebucht bei Spiez, 1871 Kat. 249, Landschaft im Tessin, 1893 Kat. 58, Mühlebach bei Langenthal, 1876 Kat. 271, Nussbaum, 1898 Kat. 73, Landschaft bei Madrid, 1878 Kat. 274, Die Gartenlaube, 1901 Kat. 93, Mondschein am Genfersee, 1881 2 Kat. 304, Thunersee vom Finel aus, 1904 Kat. 400, Thunersee mit Niesen, 1910 Kat. 301, Bachbett am See, 1905 Kat. 409, Eiger, Mönch und Jungfrau vom Beatenberg aus, 1910 Kat. 324, Der Grammont, 1906 Kat. 445, Der Mönch mit Wolken, 1911 Kat. 341, Schnee im Engadin, 1907 Kat. 518, Genfersee mit Salève und Schwänen, 1915 Kat. 368, Steigende Nebel am Wetterhorn, Kat. -

Wegweiser Für Seniorinnen Und Senioren

Wegweiser für Seniorinnen und Senioren BÖNIGEN MATTEN GSTEIGWILER RINGGENBERG GÜNDLISCHWAND UNTERSEEN INTERLAKEN WILDERSWIL 117 oder 112 Polizei 118 oder 112 Feuerwehr 1414 Rega 033 356 82 01 Kantonspolizei Posten Interlaken 143 Die Dargebotene Hand (seelische Krisen) 145 Vergiftungsnotfälle „Tox Zentrum“ Zürich 144 Sanitätsnotruf (Rettungswagen) Zahnärztlicher Notfalldienst und diensthabende Apotheke (Ersichtlich im Anzeiger Interlaken auf Seite 2) 2 Name: Dr. .................................. Adresse: ........................................ Telefon: 033 ................................. _____________________________________________________ Ärztlicher Notfalldienst Region Interlaken Notfallnummer 0900 576 747 (HANI) (CHF 1.98/Min vom Festnetz) Hausarztnotfall Region Interlaken (HANI) Spital Interlaken, Haus E (Ambulatorium), Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen Internet: www.han-i.ch E-Mail: [email protected] Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 18.00-21.00 Uhr Samstag von 12.00 - 21.00 Uhr Sonntag von 12.00 - 20.00 Uhr Bitte beachten Sie auch die Informationen im Anzeiger Interlaken unter „Notfalldienste“ (Seite 2) Wenn Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt nicht erreichen und ausserhalb den Öffnungszeiten des HANI, können Sie auch den Spitalnotfall aufsuchen. 3 Foto: Herbert Steiner, Ringgenberg 4 Alt zu sein ist ein herrlich Ding, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heisst. (Martin Buber 1878-1965) Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger Wir freuen uns, Ihnen die 3. Auflage des Wegweisers für Seniorinnen und Senioren zu überreichen, welche die Koordinationskommission der Region Interlaken für Altersfragen im Auftrag der Gemeinden Bönigen, Gsteigwiler, Gündlischwand, Interlaken, Matten, Ringgenberg, Unterseen und Wilderswil auf den neuesten Stand gebracht hat. Sie finden in der Broschüre ein breites Spektrum von Informationen, die Ihnen und Ihren Angehörigen bei der Orientierung im dritten Lebensabschnitt behilflich sein können. Es sind altbekannte und neue, bewährte Hinweise zur Erhaltung und Verbesserung Ihrer Lebensqualität. -

Verkaufsdokumentation 3854 Oberried Am Brienzersee, Gässlihosta

Verkaufsdokumentation 3854 Oberried am Brienzersee, Gässlihosta Baulandparzelle, 2'793 m² Weitere Informationen: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3011 Bern Telefon 031 636 73 79 1019390 / 2019.BVE.9568 / Verkaufsdokumentation_Oberried_20191209.doc Ort / Gemeinde Oberried am Brienzersee - Grundbuchblatt Nr. 1567, Gässlihosta, Baulandparzelle im Halte von 2'793 m². Das Dorf Oberried liegt zwischen Interlaken und Brienz, am steilen, sonnseitigen und trocke- nen Abhang des Riedergrates direkt am Brienzersee. Oberried liegt, eingebettet zwischen Augstmatthorn und Brienzersee und gehört zum Amtsbezirk Interlaken-Oberhasli. Die Ge- meindegrenze von Oberried stösst an die vier bernischen Gemeinden Niederried, Habkern, Schangnau und Brienz sowie an die Gemeinde Flühli (LU). Neben Dorf und Dörfli vervollstän- digt der Weiler "Ebligen" das Gemeindegebiet der Politischen Gemeinde. Zahlen und Fakten Höhe über Meer 589m Höchster Punkt 2'221m ü.M. (Tannhorn) Gemeindebann 2583 Hektaren Waldfläche 820 Hektaren Wies- und Ackerland 147 Hektaren Einwohnerzahl 460 (31.12.2018) Quelle: www.oberried.ch Quelle: www.de.wikipedia.org Oberried am Brienzersee, Baulandparzelle 2 Kindergarten und Primarschule sind im Dorf, die Real- und Sekundarschüler besuchen den Unterricht in Brienz und der gymnasiale Unterricht sowie ein grosser Anteil an Berufsschulfä- chern werden in Interlaken angeboten. Ausserdem hat es in Oberried eine Lebensmittelhand- lung mit Ymago Poststelle und einen Bahnhof (Zentralbahn). Was Oberried nicht zu bieten hat, ist in der Regel im nahen Interlaken oder Brienz erhältlich. Oberried am Brienzersee, Baulandparzelle 3 Quelle: www.regiogis-beo.ch Oberried am Brienzersee, Baulandparzelle 4 Lage Das Grundstück ist basiserschlossen und befindet sich an der Derflistrasse, unterhalb der Hauptstrasse mit Sicht auf den See. Zone Das Grundstück befindet sich in der Uferbauzone Wohn- und Gewerbezone UWG2. -

Liniennetz Thun Und Umgebung Linden Jassbach Aeschlen Linden Gridenbühl Grafenbühl Schlegwegbad Oberdiessbach Abzw

Konolfingen 711 Linden Dorf Liniennetz Thun und Umgebung Linden Jassbach Aeschlen Linden Gridenbühl Grafenbühl Schlegwegbad Oberdiessbach Abzw. Bleiken Langenegg Bahnhof 44 Heimenschwand Hinterägerten 167 Oberdiessbach Aeschlen Aeschlen Marbach 44 Münsingen 167 Kastanienpark Dorf Bareichte Scheidweg Heimenschwand Post Herbligen Dorf 42 Heimenschwand Badhaus Bern Bruchenbühl Brenzikofen Höh Heimberg Dornhalde Wangelen Mühlematt 711 710 3 Wangelen Wendeplatz 43 Kuhstelle HeimenschwandWachseldornDorf Feuerwehrmagazin Hof WachseldornSüderen Schulhaus Dorf Buechwaldstrasse Rohrimoos Bad Heimenschwand Aare Riedackerstrasse Bühl Rothachen Süderen Oberei Alte Post Burgistein 701 Oberlangenegg Innerer Kreuzweg Bern Heimberg Bahnhof Fischbach Sportzentrum Obere MürggenRachholtern Lood Fahrni Dörfli Fahrni Bach Hänni UnterlangeneggAebnitSchwarzenegg Ried SchmiedeBären Ried Käserei Oberlangenegg Stalden Fahrni Lueg Gysenbühl Bödeli MoosbodenGarage Laueligrabenweg 41 Eriz Säge 712 Uttigen Aarhölzliweg Steffisburg Wendeplatte Schmiede Fahrni Unterlangenegg Bühl Schiessstand Linden Zeichenerklärung 53 Seftigen Bahnhof Heimberg Lädeli Fahrni Schlierbach Kreuzweg Schwand Abrahams Schoss 711 Tarifzone TUS Eriz Losenegg 700 Steffisburg Engerain Oberes Flühli Bieten Schulhaus Gurzelen Steffisburg Emberg Schwarzenegg Dorf Gesamtes LIBERO- Gurzelen Stuffäri Kreuz Jungfrau- Schwarzenegg Dürren Fahrausweisangebot gültig strasse Alte Bernstrasse Steffisburg Flühli 1 Haldeneggweg 57 Uetendorf Zulgbrücke Steffisburg Kirche Nur LIBERO-Abos gültig Riggisberg Gurzelen