Gelterfingen BE

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gürbetal Längenberg Schwarzenburgerland

«GANTRISCHPOST» Amtlicher Anzeiger für die Gemeinden: Belp | Gelterfingen | Gerzensee Heute mit Beilage Guggisberg | Jaberg | Kaufdorf | Kirchdorf Jordi AG Der AnzeigerKirchenthurnen | Lohnstorf | Mühledorf Druckerei GÜRBETAL LÄNGENBERG Mühlethurnen | Niedermuhlern | Noflen Frau Grimmbühler Riggisberg | Rüeggisberg | Rümligen Belpbergstrasse 15 3123 Belp 23. Februar 2017 | Nr. 8 SCHWARZENBURGERLAND Rüschegg | Schwarzenburg | Toffen | Wald 15. November 2007 Inseratebestellung für Belper 6-maliges Erscheinen Der Berner Flughafen im Morgennebel Foto: Anton Riedo 7 Stellen 8 Wohnungen / Liegenschaften 11 Schwarzenburgerland 12 Veranstaltungen Die betroffenen Anstösser werden durch 040925J NOTFALLDIENSTE KANTON BERN die Bauleitung direkt informiert. Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis Ärztlicher Notfalldienst Amt für Wald des Kantons Bern für die unumgängliche Massnahme. Einwohnergemeinde Belp Telefonieren Sie Ihrem Hausarzt und hören Waldpflanzenverkauf Abteilung Bau (031 818 22 40) Sie das allfällige Tonband bis zum Schluss Die Waldverjüngung soll vorwiegend durch Zimmerwaldweg Verkehrssperrung ab. Falls Ihr Hausarzt oder der Arzt eigener Naturverjüngung erfolgen. Waldbesitzer, Bachmann Schreinerei AG Belp Die folgende Strasse wird, gestützt auf Art. Hohburgstr. Türen 10, 3123 Belp Fenster,Fenster Tel. 031 819 02 75 Wahl nicht erreichbar ist, können Sie sich die trotzdem Pflanzen beziehen möchten, 44 der Strassenverordnung vom 29. Ok- an den Notfallarzt Ihrer Region wenden. richten ihre Bestellungen bis am 10. März SchränkeSchränke ParkettParkett tober 2008, wie folgt für jeglichen Verkehr Belp und Umgebung: 2017 an den zuständigen Revierförster. gesperrt: ReparaturenReparaturen BrandschutzBrandschutz Ärztenotfallnummer der Region Belp Für die Gemeinden Noflen, Rüeggis- Zimmerwaldweg Abzweiger Seftigen- und Umgebung 0900 57 67 47 (med- berg, Riggisberg, Rüschegg Freundliche Grüsse strasse bis untere Längenbergstrasse. Bachmann Schreinerei AG Belp phone Fr. 1.98 pro Min.) Dummermuth Markus, Zelg 6, 3662 Seftigen Dauer: Montag 6. -

Bernstarke Finanzen Statt 5 Geldverschwendung

www.svp -bernw.cwhw, S.VsvPp K-baen rtno.nc hB ,e SrVn,P N Kovanetmonb eBre /r nD , ez'FeCmSVbBeS r,, Nrr . 4-201 7 #ber n s t ark A Z B 3 0 0 0 B e r n 2 #bernstarke Finanzen statt 5 Geldverschwendung die Staatsaufgaben ausgebaut niveler vers le bas et de bureau - und dafür gesorgt haben, dass cratiser. Supprimer les notes à sich Bern immer stärker von l’école, plumer les automobilis - den anderen Kantonen via Fi - tes, augmenter les impôts n’ont nanzausgleich alimentieren las - été évités de justesse que grâce sen muss. à l’UDC. Le succès à la dernière Sie haben noch immer nicht élection complémentaire au gelernt, dass eine einmalige Conseil-exécutif donne un sig - Zahlung nicht etwas ist, womit nal clair. Les mesures d’allège - man auch in den Folgejahren ment adoptées au Grand Con - Imagine rechnen kann. Wirtschaften seil marquent le premier grand Stell‘ Dir vor, es sind Wahlen und diese Kreise wohl privat auch succès de la nouvelle majorité keiner wählt. 70% wählen tatsäch - so? Die Cüpli-Vertreter dieser bourgeoise au gouvernement. lich nicht. Weil ohnehin alles wie Parteien wissen offensichtlich gewünscht funktioniert? Oder weil nicht mehr, wie es ist, wenn man Das Entlastungspaket gab zu sie anderes zu tun haben? Wie sich mit einem kleinen Lohn reden – gut so, denn nur wenn auch immer, die Demokratie funk - nicht viel leisten kann, deshalb man darüber spricht, kann man tioniert trotzdem. können sie nicht mehr mit Geld auch aufdecken, wo überall aus Stell‘ Dir vor, es sind Wahlen und umgehen. -

Fusionsvertrag Zwischen Den Einwohngerminden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf Und Noflen

4er-Fusion Gelterfingen Kirchdorf Mühledorf Noflen Fusionsvertrag zwischen den Einwohnergemeinden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 2 1 Allgemeines 3 2 Namen und Gebiet der fusionierten Gemeinde sowie Verlauf der neuen Grenzen 4 3 Beschlussfassung über das Organisationreglement und das Fusions-reglement 4 4 Zeitpunkt des Zusammenschlusses, Vollzugs 4 5 Einsetzung der Organe und Organisation der neuen Einwohnergemeinde Kirchdorf inkl. Personal 5 6 Zuständigkeit zur Fortführung der hängigen Geschäfte 7 7 Beschlussfassung über Jahresrechnung und Budget 7 8 Zuständigkeit und Vorgehen zur Bestimmung des Wappens der neuen Einwohnergemeinde Kirchdorf 7 9 Übergangs- und Schlussbestimmungen 8 10 Anhänge zum Fusionsvertrag: 9 10.1 Anhang 1: Kartografische Darstellung der neuen Gemeindegrenzen 9 10.2 Anhang 2: Inventar der vom Zusammenschluss betroffenen Grundstücke der vertragsschliessenden Gemeinden 10 10.2.1 Einwohnergemeinde Gelterfingen 10 10.2.2 Einwohnergemeinde Kirchdorf 11 10.2.3 Einwohnergemeinde Mühledorf 13 10.2.4 Einwohnergemeinde Noflen 14 10.2.5 Wasserversorgung Kirchdorf-Mühledorf-Noflen 15 10.3 Beilage 1: Inventar der Mitgliedschaften der vertragschliessenden Gemeinden in Gemeindeverbänden und anderen öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Institutionen 15 Seite I 2 Die Einwohnergemeinden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen schliessen gestützt auf - Artikel 4e und Artikel 4c Absatz 1 Buchstabe b des Gemeindegesetzes vom 16.3.1998 (GG) und in Anwendung von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e GG in Verbindung mit Arti- kel 2 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV) - die Beschlüsse der Stimmberechtigten der vier Gemeinden vom 21. Mai 2017 den folgenden Fusionsvertrag ab: 1 Allgemeines Zweck Art. 1 Die Einwohnergemeinden Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen vereinbaren, dass sie sich zur neuen Einwohnergemeinde Kirch- dorf zusammenschliessen. -

Die Amtsbezirke ; Die Einwohnergemeinden = Les Districts ; Les Communes Municipales

Die Amtsbezirke ; die Einwohnergemeinden = Les districts ; les communes municipales Objekttyp: Group Zeitschrift: Staatskalender des Kantons Bern = Annuaire officiel du canton de Berne Band (Jahr): - (2004) PDF erstellt am: 03.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Autorités de district 229 Die Amtsbezirke - Les districts -

Fusionsprojekte Im Kanton Bern (Stand: 25. April 2016)

Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern Fusionsprojekte im Kanton Bern (Stand: 25. April 2016) aktuelle Version unter http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden.html Fusion / Praxisbeispiele Fusionen Die gelben Markierungen zeigen Veränderungen/Projektfortschritte seit Dezember 2015. I. Laufende Fusionsprojekte Gemeinden Anzahl Stand Fusionsprojekt Fusion Gemeinden geplant per 1. Langenthal / 2 Gemäss Pressebericht vom 12. 1.1.2018 Obersteckholz September 2014 hat die Stadt Langenthal eine Anfrage zur Auf- nahme von Fusionsabklärungen positiv beantwortet. An der Gemeindeversammlung von Obersteckholz vom 3. De- zember 2014 wird mit 66 zu 3 Stimmen beschlossen, Fusionsab- klärungen mit Langenthal aufzu- nehmen. Im Juni 2016 wird der Grundsatzentscheid und im Sep- tember 2017 der definitive Ent- 600-14-130 scheid gefällt. 2. Grosshöchstet- 2 An den Gemeindeversammlungen 1.1.2018 ten / Schlosswil vom 2. Juni 2015 (Schlosswil) und 11. Juni 2015 (Grosshöchstetten) haben die Gemeinden beschlos- sen, Fusionsabklärungen aufzu- nehmen. Der Grundsatzentscheid über die Fortsetzung ist für Ende 2016, die definitive Abstimmung im 600-14-131 Juni, ev. September 2017 geplant. 3. Gelterfingen / 4 Nach dem Ausstieg von Gerzen- 1.1.2018 Kirchdorf / Nof- see Ende 2014 haben die Ge- len / Mühledorf meindeversammlungen der vier Gemeinden Ende November/An- fang Dezember 2015 beschlossen, erneute Fusionsabklärungen auf- zunehmen. Der Grundsatzent- 600-15-24 scheid erfolgt Ende 2016. 4. Hermrigen / 3 An den Gemeindeversammlungen 1.1.2018 Merzligen / Jens vom 20. Mai 2015 (Merzligen), oder vom 1. Juni 2015 (Jens) sowie 1.1.2019 vom 24. Juni 2015 (Hermrigen) haben die Gemeinden beschlos- sen, Fusionsabklärungen aufzu- 600-14-56 nehmen. Der Grundsatzentscheid erfolgt Ende 2016. -

Offizielles Informationsorgan Der Gemeinde Kaufdorf 2007 – Nr. 2

Offizielles Informationsorgan der Gemeinde Kaufdorf 2007 – Nr. 2 Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung Donnerstag, 28. Juni 2007, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal Kaufdorf Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger In vorliegender Infoposcht orientieren wir Sie über: Seite Traktandenliste Gemeindeversammlung 2 Beschreibung der Traktanden mit Antrag 1. Protokoll 3 2. Rechnung 3 3. Zusammenarbeitsvertrag TOGEKA 6 4. Renovation ehemaliges Abwartshaus 7 Verschiedenes 9 Der Gemeinderat hat … 9 Tempomessungen 10 Brattig Juni 2007, Schuljahr 2006 / 07 11 Regionaler Sozialdienst Belp Jahresbericht 2006 14 Feuerbrand 16 Übergangsfahrplan Gürbetal 17 Spitexzusammenschluss 18 Choufdorfer 2007 Nr. 2 Seite 2 Gemeindeversammlung vom 28.06.2007, 20 Uhr, im Gemeindesaal Traktanden 1 Protokoll 1.1 Protokoll der ausserordentlichen Versammlung der Einwohner- gemeinde vom 15. März 2007; Beratung, Genehmigung 2 Rechnung 2006 2.1 Kenntnisnahme des Rechnungsergebnisses 2006 3 Zusammenarbeitsvertrag TOGEKA 3.1 Feuerwehr – Zusammenarbeitsvertrag der Einwohnergemeinden Toffen, Gelterfingen und Kaufdorf mit Inkrafttreten per 01. Januar 2008 Orientierung, Beratung, Beschluss 4 Renovation ehemaliges Abwartshaus, Dorfstrasse 14, Kaufdorf 4.1 Kreditbeschluss Orientierung, Beratung, Beschluss Hinweis: Besichtigungsmöglichkeit des Abwartshauses für die Öffentlichkeit: Do. 21.06.2007, 18.00 – 20.00 Uhr Do. 28.06.2007, 17.00 – 20.00 Uhr 5 Orientierungen 6 Verschiedenes Rechtspflege Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen, bei Wahlen innert 10 Tagen, nach der Versammlung beim Regierungsstatthalteramt Seftigen, Schloss, 3123 Belp, schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Artikel 97 Gemeindegesetz). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist in der Regel sofort zu beanstanden (Art. 98 Gemeindegesetz). Die Versammlung ist öffentlich; Interessierte sind dazu freundlich eingeladen. Stimmberechtigt sind Schweizer Bürger und Bürgerinnen ab dem 18. Altersjahr, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnhaft sind. -

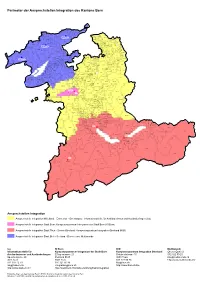

Perimeter Ansprechstelle Integration

Perimeter der Ansprechstellen Integration des Kantons Bern Schelten Roches (BE) Seehof on h a Corcelles Rebévelier r G C p l r r (BE) a e é n m B d in Monible v e Perrefitte a s C Souboz Moutier h l Wolfis- â te Rumisberg berg la Sornetan ! t Eschert Farnern Niederbipp Champoz Multimondo P Wynau Saules o Oberbipp n Schwarz- L t Attiswil Saicourt e (BE) o häusern n v e e t Wiedlisbach r e kl) s Court Roggwil (BE) Ex s W Bannwil ( e Aarwangen .-T. allis M Malleray Sorvilier Wangen a. d. A. wil Reconvilier b. N Walliswil . Tramelan Bévilard Berken Tavannes b. W. n isa ! Wangenried e Graben ! s M u Langenthal a o h Thunstetten n Multimondo n lz t- R e o Tramelan o im kh m Inkwil e c H te o s n r Péry t e b ( e O Corgémont B e E s . Sonceboz- h Lotzwil M La Heutte ) c L u . Sombeval e Niederönz b l b Sauge n n i g e sw n g Bleienbach s a o u u rz B Melchnau e n Courtelary Cortébert ( H e Pieterlen B en l E s e ) Leuzigen u h Cormoret a Thörigen c h s en t Z tt ü Arch l R Meinisberg ie e i Reisiswil Steinhof B w le s Madiswil Villeret Orvin b (SO) i Saint-Imier a rm Safnern c h n e Rüti b. B. e H t Wiler b. U. t u Evilard Biel/Bienne e a Ochlenberg Sonvilier ! n Willa- t s M l s l e e h e Seeberg Gondiswil Orpund i d dingen La Ferrière e c H n Büren a. -

Rangliste 1. Freundschaftsschiessen 2011

Rangliste 1. Freundschaftsschiessen 2011 www.asv-seftigen.ch/belp/ Einzelrangliste Rang Name / Vorname Gesellschaft Jahrgang Waffe Resultat Tiefschuss 1 Tschirren Stefan Kehrsatz Zimmerwald 1978 Standard 79 97 2 Fuhrer Hanspeter Kehrsatz Zimmerwald 1951 Standard 79 96 3 Mader Hansrudolf Gaselschützen 1947 90 78 96 4 von Niederhäusern Martin Belpberg FS 1945 90 78 95 5 Freiburghaus Markus Kehrsatz Zimmerwald 1977 Standard 78 93 6 Wenger Marcel FS Gurzelen 1973 90 77 98 7 Stöckli Fritz Kehrsatz Zimmerwald 1956 Standard 77 96 8 Jordi Hanspeter SG Bern Felsenau 1954 Standard 77 95 9 Blatter Roger Kehrsatz Zimmerwald 1979 Standard 77 95 10 Schmutz Christoph Kehrsatz Zimmerwald 1978 Standard 77 92 11 Blatter Rudolf Kehrsatz Zimmerwald 1945 Standard 76 100 12 Stucker Godi Kehrsatz Zimmerwald 1949 Standard 76 93 13 Balsiger Fred SG Bern Felsenau 1952 Standard 76 93 14 Tschirren Hans SG Niedermuhlern 1949 57/03 75 98 15 Wenger Ernst FS Rüfenacht 1952 90 75 95 16 Ramser Kurt FS Belpberg 1967 90 75 95 17 Mätzener Christophe Belp Schützen 1975 90 75 95 18 Ueltschi Hanspeter FS Toffen 1956 90 75 94 19 Messerli Otto Gaselschützen 1949 90 75 93 20 Hofstetter Hans Gaselschützen 1939 90 75 92 21 Balsiger Rudolf Bütschel 1947 90 75 91 22 Hinni Werner Kehrsatz Zimmerwald 1965 Standard 75 91 23 Brönnimann Ulrich MS Fultigen 1960 90 75 89 24 Lanz Patrick Belp Schützen 1988 90 75 88 25 Baur René SG Gelterfingen 1956 90 74 100 26 Aegerter Kurt Belp Schützen 1947 90 74 99 27 Wägli Hans Belp Schützen 1936 Karabiner 74 98 28 Brünisholz Jürg Schützen Schwarzenburg -

Liniennetz Bern

www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 30.000 Region Bern Liniennetz Bern Liniennetz Bern Münchenbuchsee Hüslimoos Seedorf–Lyss Wahlendorf Zollikofen 105 104 Bahnhof Jetzikofen- KirchlindachKirchlindach Oberlindach Webergut- Schäferei Blinden- Wydacker strasse Kirche Friedhof Käserei strasse schule Weissenstein Abzw. 107 Säriswil 106 Hirzenfeld 36 102 34 Biel/Bienne Möriswil Abzw. Schützenrain Solothurn Burgdorf 113 101 Schulhaus Kreuz Schulhaus GeisshubelErlachplatz Schüpfenried Ortschwaben Betagten- Oberzollikofen Gehracker heim 34 Alte Post Bahnhof Post Postgasse Unterzollikofen 41 Breitenrain Aarberg Uettligen Dorf KänelgasseGrubenwegReichen- Bahnhof Altikofen Nord Heimenhaus bach Aeschebrunnmatt Steinibach West 100 Schule Aarmattweg Herrenschwanden Bahnhof Illiswil Riedhaus Ausserort- Oeschenweg Altikofen Süd Fischrainweg schwaben Dorf Aarestrasse Schaufelacker Friedhagweg 33 Talgut Zentrum Oberdettigen BremgartenKunoweg Bremgarten Bremgarten 36 Breitenrain Oberwohlen 21 Post Worblaufen Sandhof Schloss Bahnhof Wylergut Wohlen Gemeindehaus Mööslimatt Kalchacker 26 Bennenboden Chutze Scheibenrain Thalmatt Jaunweg Stauffacher- brücke 36 M‘buchsee Hüslimoos Hinterkappelen Fährstr. Pillonweg Wylerbad West Post Aumatt Ländli Sustenweg Schulhaus Wyler- Felsenau- Tiefenau Wylergut Winkelriedstr. Kappelenring Nord 101 Schlossmatt strasse huus Seftau Dändliker- 20 33 Breitfeld Rossfeld Felsenau weg 41 Ost Hinterkappelen Bernstrasse Halenbrücke Äussere Enge Bahnhof Aare kirche Wankdorf Innere Enge Schützen- Markus- Eymatt Camping 11 Haldenstr. -

Robert Messerli

ü B ffot Cgrfülti;trfilsr lWrtruli oon lHoufD srf d)nlsrcDsrtütrert lgfs -mltfirgDurcfissrflsfifiRmn fsbrn ' unDfrrben, urs frlbrfuUEsunfrI, sll nnfrr (hril, hel,ns"Runz Wo ist d.ae Geechlecht tr[esserli behelmatet? (eus d.en Famillennamenbuch d.er SchweLz, herausgegeben v.d,. Schweiz. Gesellscbaft filr tamilienforschnng, Zürich, 194o) Kt. Bern Albltgen a Belpberg a Bluneustei.tr a 'Surgisteln a DäDetetten a I(aufdorf a LängenbühI a 0berstocken a Oberrpil i. S. a Poblern a Rlggieberg a Rtimligen a Rileggieberg a Seftigen a Uetendorf a Wattenwil a Kt. Genf Genf b Kt. Zürich Volken b Wlnterthur b Kt. Aargau Aarau c Kt. Base1 Relnaeh c BaseI c Kt. Zug Saar c Kt. Ztirich Dtirnten c Küsnacht c Männerlorf c Bütt zE c Ueter c I.,egend.e: a= berelts vor 18oo b= i.m 19. Jahrhünd.ert gelt 19oI Der etaatliche Aufbau d.ee Btirgerechtea Jed.e einzelne Fanilie, jed.ee Geschlecht, wurzelt irr eiaer Gemeinde. Dae Gemelndebürgerrecht begrtindet eret dae Nantonq- btirgerrecht und dieses wlöder ist diä Gnrndlage clee Scbweizer- bi,irgerrechtes. Das Btirgerecht einer Gemeinde vererbt eich durch Generatlonen fort und. ist unabhängig von wechselnd.en Wohnorten und zufäIllgea Geburtgorten. ; i--:1" -: ! a t t- t-. o' a e -o o- oa L F r.ct ON t= aat oLo --LCar# LN l!6F U'I{-- 616 G. -F L ga a-c G, -€ 'C*ß. O 4- a Ltc '6.L6O- - o -5frtoL -OCLGi c c L ctr r>.5. .oo CI 4: G . P<(Ö .ra-L:Eho, I rrl ;- -t L -lsEEalt- t-6 lr.-.L cD lil. -

Neubau Einfamilienhäuser Hauenenstrasse 3126 Gelterfingen

Neubau Einfamilienhäuser Hauenenstrasse 3126 Gelterfingen Verkauf: Mösching Architektur AG Tel. 031 331 43 40 Totalunternehmung Mail [email protected] Bernstrasse 42 Web www.moesching.ch Postfach 59 3125 Toffen Das Projekt …. In der Überbauung Hauenen entstehen an wunderschöner Wohnlage mit herrlicher Aussicht in die Berge 14 freistehende Einfamilienhäuser in mittlerem bis gehobenem Ausbaustandard mit bis zu 7 Zim- mern. Die Einfamilienhäuser überzeugen durch attraktive und grosszügige Grundrisse und bieten viel Komfort und grösstmögliche Flexibilität für die ganze Familie. Bei der Planung der Häuser werden die individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner weitgehend berücksichtigt. Es bieten sich somit unzählige Nutzungs- und Ausbaumöglichkeiten. Die Überbauung wird in vier Etappen erstellt, die ersten Häuser wurden im Frühjahr 2010 fertig gestellt. Einige Angaben zur Konstruktion: Die Einfamilienhäuser sind in Massiv-Bauweise und nach handwerklichem Wissen erstellt. Die neuen Erkenntnisse in Bezug auf Wärmedämmung und ökologischer Bauweise werden berücksichtigt. Der Mi- nergie-Standard wird erfüllt und und somit der niedrige Energieverbrauch bestätigt. MINERGIE Die Einfamilienhäuser werden nach dem MINERGIE-Standard gebaut. Was ist MINERGIE? Minergie ist ein Baustandard für neue und modernisierte Gebäude. Die Marke wird von der Wirtschaft, den Kanto- nen und dem Bund gemeinsam getragen und ist vor Missbrauch geschützt. Nutzen und Vorteile Besser bauen nach Minergie hat mindestens drei Vorteile: höherer Komfort, verbesserte Werterhaltung und deutli- che Energiekosteneinsparungen. Das Dorf Gelterfingen befindet sich am östlichen Rand des Gürbetals, am Südwestfuss des Belpberges, auf rund 550 m über Meer. Vom etwas höher gelegenen Ortsteil Hauenen geniesst man einen wunderbaren Blick auf die Gantrisch- und Stockhornkette. Dank seiner Lage am Sonnenhang des Berges weist Gelt- erfingen im Vergleich zum näheren Umland ein sehr mildes Klima auf. -

Répartition Des Zones Dans Le Canton De Berne Répartition Des Zones Dans Le Canton De Berne Par Ordre Alphabétique Des Localités Par Ordre Alphabétique Des Localités

Répartition des zones dans le canton de Berne Répartition des zones dans le canton de Berne par ordre alphabétique des localités par ordre alphabétique des localités NPA Localité Région NPA Localité Région NPA Localité Région NPA Localité Région NPA Localité Région NPA Localité Région 3270 Aarberg 2 2564 Bellmund 2 3000 Bern 65 1 3717 Blausee-Mitholz 3 3412 Busswil b. Heimisw 2 4952 Eriswil 3 4912 Aarwangen 3 3123 Belp 2 3000 Bern 7 Bärenplatz 1 3368 Bleienbach 3 4917 Busswil b.Melchnau 3 3619 Eriz 2 1657 Abländschen 3 3124 Belpberg 2 3000 Bern 71 CS PZ 1 3674 Bleiken 2 3422 Bütikofen 2 3235 Erlach 2 3725 Achseten 3 3123 Belpmoos 2 3000 Bern 8 1 3638 Blumenstein 2 3054 Bütschwil BE 2 3762 Erlenbach i. S. 3 3715 Adelboden 3 2744 Belprahon 2 3000 Bern 9 1 3715 Boden (Adelboden) 3 3203 Buttenried 2 3423 Ersigen 2 3426 Aefligen 2 3376 Berken 3 3000 Bern 90 1 3775 Boden b. Lenk 3 4922 Bützberg 3 2743 Eschert 2 2558 Aegerten 2 3000 Bern 1 3000 Bern 94 1 3864 Boden-Aegerstein 3 2732 Chaindon 2 3766 Eschi 3 3147 Aekenmatt 1 3001 Bern 1 3030 Bern Feldpostdir. 1 3067 Boll 1 2735 Champoz 2 3306 Etzelkofen 2 3536 Aeschau 3 3003 Bern 1 3000 Bern Paketbasis 1 3065 Bolligen 1 2518 Chasseral 2 2533 Evilard 1 3703 Aeschi b. Spiez 3 3004 Bern 1 3000 Bern Paketzentrum 1 3065 Bolligen Dorf 1 2715 Châtelat 2 3063 Eyfeld 1 3703 Aeschiried 3 3005 Bern 1 3000 Bern Postauto 1 3065 Bolligen Station 1 2715 Châtelat-Monible 2 3032 Eymatt 1 3672 Aeschlen 2 3006 Bern 1 3002 Bern Postfinance 1 3366 Bollodingen 3 2722 Chaux-de-Tramelan 2 3617 Fahrni b.